ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА 13 страница

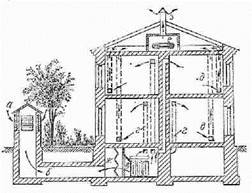

Оптимальной относительной влажностью воздуха в помещении считают 30—60%. Скорость движения воздуха до 0,1— 0,15 м/с признается оптимальной в холодный период года. Скорость движения воздуха до 0,3 м/с еще не вызывает неприятного охлаждающего ощущения (сквозняка) при комнатной температуре. Система отопления должна создавать устойчивый комфортный микроклимат. Желательна возможность автоматического, централизованного или индивидуального регулирования микроклимата. Отопление не должно служить источником загрязнения воздуха помещений угарным газом и продуктами, образующимися при горении топлива. Воздух помещений не должен загрязняться газами, образующимися при подгорании и сухой возгонке органической пыли, оседающей на отопительных приборах. Эти газы придают воздуху неприятный запах, раздражают* слизистую оболочку дыхательных путей, вызывают ощущение сухости в горле и головную боль. Пригораиия пыли не происходит, если температура поверхности отопительных приборов не превышает 70—85° С. Отопительные приборы не должны занимать много места в помещении и загрязнять его топливом и золой. Отопление должно быть удобным в эксплуатации, исключать опасность пожаров и ожогов. Различают два вида отопления: центральное и местное (печное). При центральном отоплении топливник (котельную) устраивают отдельно от нагревательных приборов, находящихся в обогреваемых помещениях. Топливник может быть один на квартиру, на здание, группу зданий, на целый район (районное отопление, теплоэлектроцентраль). Образующееся в топливнике тепло, нагревая теплопередающую среду — воду, пар или воздух, передается с ней в нагревательные устройства. В зависимости от теплопередающей среды отопление называется водяным, паровым или воздушным. Центральное отопление имеет много преимуществ перед местным, оно освобождает жильцов от забот, связанных с топкой, обеспечивает более равномерный (во времени и пространстве) микроклимат, не загрязняет жилых помещений и безопасно в пожарном отношении. Нагревательные приборы — радиаторы — невелики по объему и располагаются обычно под окнами. Холодный воздух, поступающий в помещение из окна, встречает на своем пути тепловуюзавесу из нагретого у радиатора воздуха, перемешивается с ним и не образует холодных токов воздуха у пола, которые наблюдаются при печном отоплении. Местное отопление вытесняется центральным и в настоящее время применяется преимущественно в одноэтажных зданиях. Для обогревания жилищ, школ, больниц и большинства общественных зданий одним из лучших является водяное отопление, которое обеспечивает в помещении равномерный, доступный регулировке микроклимат (рис. 38). Так как температура на поверхности радиаторов не поднимается выше 85° С, то отсутствуют условия для пригорания на них пыли. Тепло от радиаторов отдается в помещение главным образом путем контакта их поверхности с воздухом. Поэтому подобное отопление называется конвекционным. В настоящее время даже в одноэтажных зданиях все чаще применяется квартирное водяное отопление, при котором водогрейный котел

Рис. 38. Схема центрального водяного отопления жилого здания: 1 — водогрейный котел; 2 — расширительный резервуар; 3 — трубы, подающие теплую воду в радиаторы; 4 — трубы, отводящие охладившуюся воду в водогрейный котел.

122 Паровое отопление из-за высокой температуры поверхности радиаторов не пригодно для обогрева жилых и общественных зданий. Воздушное отопление привлекало внимание гигиенистов, поскольку оно совмещает две функции: отопления и вентиляции. Однако при применении его выявлены гигиенические дефекты, из-за чего этот вид отопления используется лишь для обогрева крупнообъемных помещений (театров, промышленных предприятий). В последние годы все чаще применяет-тя, в том числе в больницах, панельно-лу-чистое отопление. При этой системе отопительные приборы представляют собой систему нагревательных труб в бетонных панелях, которые могут встраиваться в наружные стены (под окнами), пол или потолок. Через трубы пропускают горячую воду, как при обычном водяном отоплении. Панели образуют большую теплоизлу-чающую поверхность, отдающую лучистое тепло всем другим поверхностям в помещении. Панели в стенах нагревают до 38—45° С, в полу — до 24—26° С, в потолке до 26—28° С. При лучистом отоплении качественно изменяется теплообмен человека: уменьшаются потери излучением и соответственно могут повыситься потери конвекцией. Благодаря этому тепловой комфорт достигается не при температуре воздуха 20-—22° С, как при водяном отоплении, а при 17—19° С. Это больше напоминает условия пребывания в открытой атмосфере, усиливает вентиляцию пододежного пространства и создает у человека ощущение свежести. Возможность поддержания в помещениях с лучистым отоплением несколько пониженных температур воздуха позволяет лучше и чаще проветривать помещения. В итоге у людей лучше тепло-ощущение, выше работоспособность. В летнее время большое гигиеническое значение имеет борьба с перегревом жилища, в особенности в районах с теплым и жарким климатом. В летнее время верхняя граница оптимальных условий микроклимата в жилище следующая: температура воздуха 24—25° С, относительная влажность 30—50% и скорость движения воздуха до 0,2—0,4 м/с. При температуре 28° С и более регистрируется напряжение процессов терморегуляции. Перегрев поме-

Рис. 39. Рекомендуемая ориентация жилых помещений. Сектор А (310—50°)—недопустимая ориентация квартир с односторонним выходом окон для всех климатических районов; сектор Б (200—290°) — недопустимая ориентация окон тех же квартир для III и IV климатических районов; сектор В (290—70°) — ограниченная ориентация для двух и многокомнатных квартир, сектор (70—200°) без ограничения ориентации. щений отрицательно сказывается на самочувствии жильцов, создает неблагоприятные условия для домашних занятий, отдыха, сна, восстановления сил. Перегрев, особенно у грудных детей, предрасполагает к диспепсии. Тяжело переносят жару и духоту лица, страдающие заболеваниями сердечно-сосудистой системы, астмой, эндо-кринопатиями и др. Для предупреждения перегрева помещений важна правильная ориентация окон помещений по сторонам света. На рис. 39 показаны рекомендации по СНиП. Из рисунка видно, что ориентация окон на ЮЗ и 3 в пределах 200 — 290° не рекомендуется из-за перегрева в условиях жаркого и теплого климата. Северные ориентации (50—310°) не рекомендуются во всех климатических районах. В, ЮВ и Ю ориентации в секторе 70— 200° могут использоваться во всех климатических районах. На неблагоприятную сторону горизонта можно ориентировать лишь вспомогательные помещения (например, кухню на северные румбы) и часть комнат квартиры. Защита помещений от солнечной радиации и перегрева достигается также: 1) увеличением толщины сильно инсолируемых стен до 0,7 м и больше, 2) увеличением высоты помещений до 3,2 м; 3) защитой наружных стен и окон от солнечных лучей верандами и зелеными насаждениями, в том числе вьющимися пристенными растениями, благодаря которым температура

123 ВОЗДУШНЫЙ РЕЖИМ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИИ Гигиеническое значение загрязнения воздуха в закрытых помещениях. Эталоном чистого воздуха признают воздух открытой атмосферы вдали от населенных мест и других источников его загрязнения. Им легко дышится, он освежает, тонизирует, способствует восстановлению сил и работоспособности, физическому развитию детей, улучшению состояния больных. Эти свойства обусловлены природным химическим составом воздуха, его ионизацией, отсутствием газообразных и пылевидных примесей и запахов. Поэтому человек дышит глубоко, легкие хорошо вентилируются, создаются оптимальные условия для течения окислительных процессов. Освежающее действие связано и с тем, что микроклимат открытых пространств динамичен; варьирующее по скорости движение воздуха, воздействуя на термо- и ба-рорецепторы тонизирует нервную систему. Определенное тонизирующее действие оказывает и высокий уровень освещенности. Кроме того, пребывание на открытом воздухе, как правило, связано с движением — важнейшим стимулятором деятельности всех физиологических систем человеческого организма. Благотворное психофизиологическое и эстетическое действие оказывают различные виды зеленых насаждений и природный ландшафт. Однако современный человек большую часть суток (до 20—22 ч) проводит в закрытых помещениях различного назначения, в которых имеется немало источников загрязнения воздуха (рис. 40). В помещениях жилых и общественных зданий основным источником загрязнения воздушной среды является выдыхаемый людьми воз-

Рис. 40. Источники загрязнения воздуха закрытых помещений. дух. Он по сравнению с атмосферным содержит меньше кислорода, в 100 раз больше углекислого газа, насыщен водяным паром, нагрет до температуры тела и деиони-зирован. Кроме того, он содержит летучие продукты метаболизма, которые еще в прошлом столетии были названы (Дюбуа Рей-моном) — антропотоксинами, поскольку конденсат, полученный из выдыхаемого человеком воздуха, при перфузии угнетал деятельность изолированного сердца лягушки. Применение газовой хроматографии, инфракрасной спектрометрии, масс-спектрометрии позволило в настоящее время расшифровать состав антропотокси-нов, в который входят свыше 30 газообразных продуктов жизнедеятельности (угарный газ, аммиак, ацетон, углеводороды, сероводород, альдегиды, органические кислоты, диэтиламин, метилацетат, крезол, фенол и др.). Кроме них в воздух помещений поступает около 100 летучих веществ, образующихся при разложении органических веществ на поверхности кожи тела, одежде, в комнатной пыли. Уже давно было замечено, что воздух плохо вентилируемых закрытых помещений — жилье, аудитории, больничные палаты, кинотеатры и др.,— неблагоприятно влияет на людей. При этом ухудшается самочувствие, появляются жалобы на духоту, затруднение дыхания, тяжесть головы, головную боль, потливость, сонливость, падение умственной, а затем и физической работоспособности. С момента становления экспериментальной гигиены было проведено много исследований с целью выявления ведущей причины подобной реакции. Ею последовательно назывались уменьшение концентрации кислорода, избыток углекислого газа, антропотоксины, увеличение температуры и влажности воздуха, деио-низация воздуха и др. Анализ результатов этих исследований привел к так называемой синтетической теории, объясняющей дискомфорт и ухудшение состояния человека в плохо проветриваемых помещениях следствием изменения всего комплекса ранее перечисленных факторов. В конкретных условиях могут превалировать те или

иные факторы; так, в жаркое время года ведущая роль принадлежит повышению температуры и влажности воздуха. Поскольку в практических условиях определение всех факторов, обусловливающих состояние воздушной среды в закрытых помещениях, затруднительно, исследовалась возможность гигиенической оценки ее качества по одному из них. М. Петтенкофе-ром с этой целью было предложено определять содержание углекислого газа, концентрация которого возрастает по мере загрязнения воздуха другими ингредиентами. Исследования показали, что если концентрация углекислого газа в воздухе менее 0,07%, то вентиляцию помещения можно оценить как хорошую, до 0,1%—удовлетворительную, до 0,15%—допустимую лишь при кратковременном пребывании людей (кинотеатр). Эпидемиолого-гигиеническое значение микробного загрязнения воздушной среды. В механизме передачи ряда инфекционных заболеваний воздушной среде закрытых помещений принадлежит ведущее место. Источником массивного загрязнения воздушной среды являются главным образом слизистые оболочки дыхательных пу- тей больных людей и бациллоносителей (рис. 41). Мелкокапельная фаза аэрозоля образуется лишь в тех случаях, когда скорость движения воздуха в дыхательных путях превышает 4 м/с (громкий разговор— до 16 м/с, чиханье — до 46 м/с, кашель— до 100 м/с). При одном акте чиханья образуются тысячи капелек, содержащих от 4000 до 150 000 патогенных микробов, при акте кашля — сотни капелек, при громком разговоре на 100 слов от 50 до 800 капелек, в зависимости от величины слюноотделения. Дальнейшая судьба бактериального аэрозоля определяется диаметром его частиц. Крупные капли (более 100 мкм) распыляются на расстояние до 2—3 м и более; они быстро (в течение секунд) оседают на пол и предметы, обсеменяя пыль. Кинетическая энергия капель среднего (20—100 мкм) и мелкого (1—20 мкм) размера меньше, поэтому в момент выделения они разлетаются лишь на расстояние 80— 100 см (это учитывают при размещении соседних коек в больнице, казарме). Они медленно оседают, причем этот процесс замедляется из-за движения воздуха, высыхания капель и уменьшение их раз- мера. Мельчайшие капли — «бактериальная пыль» — могут длительно (до суток и более) дрейфовать в воздухе, передвигаясь с его токами в соседние помещения, а по лестничной клетке или вентиляционным каналам с этажа на этаж. Если осевшие на пыли микробы устойчивы к высыханию (туберкулезная и дифтерийная палочки, стафилококки и др.), то при уборке (особенно «сухой»), ходьбе людей, перестилании постелей и т. п. они вместе с пылью снова поступают в воздух и могут долго циркулировать в системе пол — воздух — пол. Гигиенические основы вентиляции. Важнейшим мероприятием по сохранению чистоты воздуха в помещениях является вентиляция, т. е. смена загрязненного воздуха закрытых помещений чистым. Вентиляция, кроме того, способствует улучшению микроклимата и имеет противоэпидемическое значение; в ряде наблюдений радикальное улучшение вентиляции в яслях-садах и школьных классах приводило к значительному снижению заболеваемости детей инфекционными болезнями, передаваемыми капельным путем. Вентиляцию (воздухообмен) характеризуют объем и кратность воздухообмена. Объемом вентиляции называют количество воздуха (в м3), которое поступает в помещение в течение 1 ч. В основе расчета воздухообмена жилых помещений, аудиторий и т. п. лежит определение необходимого объема вентиляции на одного человека исходя из допустимой концентрации в воздух углекислого газа. Взрослый человек при легкой физической работе производит в течение 1 мин 18 дыхательных движений с объемом каждого дыхания 0,5 л и, следовательно, в течение часа выдыхает 540 л воздуха (18 ■ 0,5 • 60 = 540 л). Поскольку в выдыхаемом воздухе содержится 4—4,4% углекислого газа, то общее количество выдохнутого углекислого газа за час составляет около 22 л. Содержание С02 в наружном воздухе около 0,04% или 0,4 л в 1 м3 воздуха. Таким образом, 1 м3 атмосферного воздуха, поступая в помещение, может разбавить при заданной концентрации С02 0,1% (1 л СО2 в 1 м3 воздуха) 1 л — 0,4 л = 0,6 л С02. Следовательно, для разбавления 22 л СО2 потребуется 22 : 0,6 = 36 м3 атмосферного воздуха. Исходя из этих расчетов принимают, что минимальный объем вентиляции на одного человека должен быть не менее 30 м3 в 1 ч для жилищ, аудиторий. Полагают, что

126 Кратность воздухообмена — это число, показывающее, сколько раз в течение часа меняется воздух помещения. Кратность воздухообмена определяют по формуле К = V : Р, где К — кратность воздухообмена в течение часа, V — объем вентиляции на одного человека (в м3/ч), Р—воздушный куб (в м3) помещения на одного человека. Процесс вентиляции может включать подачу в помещение чистого воздуха (приточная вентиляция) и удаление из него загрязненного воздуха (вытяжная вентиляция). Обычно знаком «плюс» обозначают кратность воздухообмена по притоку, знаком «минус» — по вытяжке. Так « + 2— 3» означает, что в данное помещение подается в час двухкратное, а извлекается из него трехкратное к объему помещения количество воздуха. Если вытяжка преобладает над притоком, загрязненный воздух не будет распространяться в соседние помещения, наоборот, воздух из соседних помещений будет подсасываться сюда. В операционной приток должен преобладать над вытяжкой. При такой организации вентиляции воздух из операционной поступает в соседние помещения, а не из них в операционную. В жилых зданиях основная роль в обеспечении необходимого воздухообмена принадлежит естественному проветриванию и средствам усиления его. Естественная вентиляция помещений обусловливается разностью температур наружного и комнатного воздуха и силой ветра. Нагретый в помещении воздух поднимается вверх и уходит из комнаты через верхнюю часть стен, оконные и дверные проемы. На его место в нижнюю часть помещения устремляется холодный атмосферный воздух. Вентиляции помогает сила ветра. Ветровой напор оказывает на одну сторону зда- ния давление, вгоняя воздух в помещения, а с подветренной стороны здания отсасывает воздух из помещений. Этим объясняется образование сильных потоков воздуха, сквозняков в случае открытия окон с противоположных сторон здания. При закрытых окнах и дверях естественная вентиляция незначительна; кратность воздухообмена при ней чаще всего до 0,5 и даже зимой — не больше единицы (Г. В. Хло-пин). В связи с этим возникает необходимость применять средства усиления естественной вентиляции: открывание окон, форточек или фрамуг (рис. 42). Наилучший эффект проветривания достигается в тех случаях, когда комнаты одной квартиры расположены на противоположных сторонах здания. Благодаря этому возникает возможность сквозного проветривания. При этом кратность воздухообмена достигает 25—100. К средствам усиления естественной вентиляции откосят также вытяжные вентиляционные каналы, расположенные в стенах зданий. Они заканчиваются на крыше специальными насадками — дефлекторами, которые усиливают отсасывание воздуха за счет энергии ветра. В жилых квартирах вытяжные вентиляционные каналы рационально устраивать лишь в кухне, ванной, уборной. В этом случае воздух из жилых помещений будет поступать во вспомогательные, а не наоборот. Исследования показали, что при наличии в кухне газовой плиты, форточки и вытяжного канала не всегда достаточно для удаления продуктов горения. Радикальное улучшение воздухообмена в кухнях во время работы плиты может быть достигнуто с помощью электрического вентилятора в вытяжном канале. Существенным недостатком естественной вентиляции является неопределенность и изменчивость количества притекающего в помещение и вытекающего из него воздуха. Поэтому в тех помещениях, где долгое время находится много людей или происходит сильное загрязнение воздуха газами, пылью, водяными парами или микроорганизмами, естественная вентиляция недостаточна. В таких случаях оборудуют помещения механической искусственной вентиляцией, которая обеспечивает любую необходимую кратность воздухообмена и позволяет управлять движением воздуха между помещениями.

Механическая вентиляция может быть приточной, вытяжной или приточно-вытяж- ной. Приточная вентиляция подает свежий воздух в помещение вентилятором, загрязненный воздух удаляется естественным путем. Одну приточную вентиляцию устраивают сравнительно редко (например, на производстве для улучшения условий микроклимата), При вытяжной вентиляции воздух из помещений отсасывается с помощью вентилятора, а свежий воздух поступает естественным путем. Вытяжную вентиляцию применяют тогда, когда помещения загрязняются вредными газами, пылью или водяными парами. В зимнее время помещение с интенсивной вытяжной вентиляцией сильно охлаждается, так как в него поступает холодный воздух с улицы. Этого недостатка не имеет приточно-вытяжная вентиляция. При ней вентилятором засасывается атмосферный воздух и после очистки, подогрева и увлажнения он подается через приточные каналы, например в верхнюю зону помещений. Тогда отверстия вытяжных каналов располагают у пола. Через них воздух отсасывается из помещения другим вентилятором и выбрасывается наружу (рис. 43). Приточно-вытяжную вентиляцию устраивают в больницах, школах, производственных помещениях, зрелищных предприятиях и др. Механическая вентиляция требует квалифицированного обслуживания. В случаях, когда средствами обычной искусственной вентиляции обеспечить нормальный микроклимат в жилых и общест-

Рис. 43. Схема приточно-вытяжной вентиляции: а — забор наружного воздуха; б — канал, через который засасывается воздух; в—калорифер для подогрева воздуха и вентилятор, подающий его в приточные каналы; г — каналы для подачи наружного подогретого воздуха в помещения; д — вытяжные каналы, через которые отводится загрязненный воздух помещения; е — сборная шахта, в которой помещается вентилятор, отсасывающий воздух из помещений; ж — фильтр, з — дефлектор. венных зданиях нельзя, используют кондиционирование воздуха. Под кондиционированием воздуха понимают создание и автоматическое поддержание в помещении заданных оптимальных температуры, влажности и скорости движения воздуха, а если требуется, и ионизации. Кондиционеры подразделяются на центральные и местные. Центральные кондиционеры обслуживают все здание или отдельные группы помещений. Они состоят из ряда узлов, каж- дый из которых выполняет определенную функцию: охлаждает или подогревает воздух, увлажняет или сушит его, очищает от пыли и микроорганизмов, ионизирует (рис. 44). Связанные между собой электронной автоматикой, узлы включаются или выключаются в зависимости от параметров воздуха в помещении. Местные или комнатные кондиционеры (климатизеры) предназначаются лишь для охлаждения воздуха, подаваемого в отдельные помещения. Оптимизация воздушной среды помещений с помощью кондиционеров улучшает теплоощущение, значительно повышает работоспособность и способствует улучшению состояния больных. При кондиционировании воздуха в аудиториях, кинотеатрах и т. п. поддерживают на уровне головы температуру воздуха порядка 20— 22° С, влажность 40—60%, скорость движения 0,15 м/с (не более 0,3). Наиболее целесообразно создавать пульсирующий микроклимат, например, каждые 15 мин на две минуты понижают температуру воздуха на 3—4° С, для получения тонизирующего эффекта и предупреждения усыпляющего действия монотонного микроклимата. В табл. 16 приведены показатели, которые рекомендуется систематически определять в больницах, детских учреждениях и др. По ним можно судить о степени чистоты воздуха и эффективности осуществляемых в этом направлении мер.

Рис. 44. Центральный кондиционер Харьковского завода кондиционеров. А—забор воздуха; Б — рециркуляционный воздух; В — кондиционированный воздух: 1 — приемный клапан; 2 — секция подогрева: 3 — промежуточная камера; 4 — промывная камера; 5 — водяной насос; 6 — самоочищающийся фильтр; 7 — промежуточная камера; 8 — секция подогрева; 9 — вентиляционная установка. Таблица 16 Показатели чистоты воздуха закрытых помещений

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ОСВЕЩЕНИЯ Гигиеническое значение освещения. Рациональное освещение необходимо прежде зеего для оптимальной функции зрительного анализатора. Известный физик Гельм-гольц называл глаз наилучшим даром и чудесным произведением природы. Естественно, что этот дар природы человеку следует беречь, т. е. создавать для глаза такие условия освещения, чтобы увеличить его работоспособность, уменьшить утомляемость и сохранить зрение до глубокой старости. Но поскольку глаз способен адаптироваться даже к плохим условиям освещения высказанное пожелание не всегда выполняется. Результатом является снижение работоспособности, преждевременное утомление глаза, а с течением времени развивается нарушение рефракции (близорукость), ухудшается зрение. Свет обладает и психофизиологическим действием. Рациональное освещение положительно сказывается на функциональном состоянии коры большого мозга, улучшает функцию других анализаторов. В целом световой комфорт, улучшая функциональное состояние центральной нервной системы и повышая работоспособность глаза, приводит к повышению производительности и качества труда, отдаляет утомление, способствует уменьшению производственного травматизма. Так, рационализация освещения на одной из шахт Донбасса увеличила производительность труда на 15% и снизила травматизм более чем в 3 раза. Поэтому с полным правом можно сказать, что дорого стоит не хорошее, а плохое освещение (Г. М. Кнорринг). Изложенное относится как к естественному, так и к искусственному освещению. Но естественное освещение помимо того оказывает тепловое, физиологическое и бактерицидное действие. Поэтому жилые, производственные и общественные здания должны быть обеспечены рациональным дневным освещением. Искусственное освещение помещений в свою очередь имеет преимущества перед естественным. С его помощью можно создать в любом месте помещения заданную и стабильную в течение дня освещенность. В настоящее время роль искусственного освещения возросла: вторые смены, ночной труд, подземные работы, вечерние домашние занятия, культурный досуг и др. Качество искусственного освещения в жилых и других помещениях во многом определяется гигиеническими знаниями населения. Показатели, характеризующие освещение. К основным показателям, характеризующим освещение, принадлежат: 1) спектральный состав света (от источника и отраженного), 2) освещенность, 3) яркость (источника света, отражающих поверхностей), 4) равномерность освещения. Спектральный состав света. Исследования, выполненные во время работ, предъявляющих высокие требования к зрительному анализатору, показали, что наибольшая производительность труда и наименьшая утомляемость глаза бывает при освещении стандартным дневным светом. За стандарт дневного света в светотехнике принят спектр рассеянного света с голубого небосвода, т. е. поступающего в пеме-щение, окна которого ориентированы на север. При дневном свете наилучшее цве-торазличение. Если размеры рассматриваемых деталей один миллиметр и более, то для зрительной работы примерно одинаково освещение источниками, генерирующими белый дневной свет и желтоватый. Спектральный состав света (в том числе отраженный от стен) оказывает и психофизиологическое действие. Так, красный, оранжевый и желтый цвета по ассоциации с пламенем, солнцем вызывают ощущение теплоты. Красный цвет возбуждает, желтый — тонизирует, улучшает настроение и работоспособность. Голубой, синий и фиолетовый кажутся холодными. Так, окраска стен горячего цеха в синий цвет создает ощущение прохлады. Голубой цвет — успокаивает, синий и фиолетовый — угнетают. Зеленый цвет — нейтральный — приятный по ассоциации с зеленой растительностью, он меньше других утомляет зрение. Окраска стен, машин, крышек парт в зеленые тона благоприятно сказывается на самочувствии, работоспособности и зрительной функции глаза. Окраска стен и потолков в белый цвет издавна считается гигиенической, так как обеспечивает наилучшую освещенность помещения из-за высокого коэффициента отражения 0,8—0,85. Поверхности, окрашенные в другие цвета, имеют меньший коэффициент отражения: светло-желтый — 0,5—0,6, зеленый, серый — 0,3, темно-красный— 0,15, темно-синий — 0,1, черный — 0,01. Но белый цвет (из-за ассоциации со снегом) вызывает ощущение холода, он как бы увеличивает размер помещения, делает его неуютным. Поэтому теперь стены палат в больницах чаще окрашивают в светло-салатовый, светло-желтый и близкие к ним цвета. |