ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА 9 страница

нального применения пестицидов и минеральных удобрений. Содержание пестицидов в почве не должно превышать допустимых количеств, разрешенных Министерством здравоохранения СССР. Допустимые количества пестицидов это такие, которые не оказывают неблагоприятного влияния на плодородие почвы, процессы ее само-очишения, состав или органолептические свойства сельскохозяйственных культур. Они также ниже тех концентраций, которые могут оказать токсическое действие при миграции в воздух, растения, подземные воды. Так, допустимое содержание в почве гексахлорана ограничено 1,0; поли-хлорпинена 0,5; карбофоса 2,0; хлорампа 0,05 мг/кг. Зная предельно допустимое содержание, регламентируют количество и режим внесения пестицидов в почву. РОЛЬ ПОЧВЫ В РАСПРОСТРАНЕНИЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГЛИСТНЫХ ИНВАЗИЙ Вне населенных пунктов почвенная микрофлора, как правило, состоит из безвредных сапрофитов. Патогенные микробы поступают в почву преимущественно с фекалиями, мочой, мусором, трупами, навозом, сточными водами. Приспособившись к паразитическому образу жизни в организме человека и животных, патогенные микробы не находят в почве благоприятных условий для своего развития и рано или поздно погибают или изменяются и теряют вирулентность. От-мирание их в почве .происходит в результате высушивания, неблагоприятных тем-пературных условий бактерицидного дей -ствйя солнечных лучей (на поверхности), отсутствия питательного материала, анта-гонистического действия почвенной микрофлоры и других факторов. Основная масса как сапрофитных, так и патогенных микроорганизмов находится на глубине от 1 до 10 см. Количество сапрофитов достигает сотен тысяч и миллионов микробов в 1 г почвы. С увеличением глубины количество микробов резко уменьшается. Даже на глубине 25 см их в 10— 20 раз меньше, чем на глубине 2 см, а на глубине 4—7 м при ненарушенной структуре поверхностного слоя грунт в большинстве случаев почти стерилен. В самом поверхностном слое почвы микроорганизмов также меньше вследствие бактерицидного действия солнечных лучей. Таблица 10 Выживаемость патогенных микробов в почве

Во всех случаях нарушения структуры поверхностного слоя (роющими животными, выгребом, колодцем, карьером и т. д.) возможно проникновение микроорганизмов в более глубокие слои подстилающих пород и в подземные воды. Патогенные микроорганизмы, не образующие спор (к ним принадлежат возбудители кишечных инфекций, туляремии, чумы, бруцеллеза, лептоспирозов, полио-мяелита, туберкулеза и др.), не встречают в почве условий для размножения и обычно погибают в ней через несколько дней или недель (табл. 10). Однако еще до своей гибели эти микроорганизмы могут попасть из почвы в поверхностные или подземные воды, на поверхность овощей и ягод и на руки людей. Они могут также

распространяться грызунами, мухами, и Другими насекомыми; грызуны при этом могут быть не только переносчиками некоторых инфекций, но и их источником (так как, заражаясь, сами болеют этими инфекциями). Заражение людей возможно и при непосредственном контакте с почвой, в частности детей во время игр. К спорообразующим микробам, выживающим в почве годами, принадлежат возбудители ботулизма, столбняка, газовой ганг-рейы и сибирской язвы. Возбудители ботулизма, столбняка и газовой гангрены попадают в почву преимущественно с выделениями человека и животных. Заражение почвы возбудителями ботулизма связано с опасностью инфицирования спорами пищевых продуктов и последующим тяжелым заболеванием людей — ботулизмом. Заболевание столбняком и газовой гангреной может возникнуть при загрязнении повреждений (ран, царапин и др.) почвой, содержащей возбудителей этих заболеваний. Сибиреязвенные палочки могут попадать в почву с экскрементами животных, больных сибирской язвой, с их трупами, а также со сточными водами кожевенных заводов и шерстомоек.Споры сибиреязвенных бактерий выживают в почве десятки лет. Заражение скота происходит при поедании им травы, загрязненной спорами. Наблюдались случаи заражения людей, ходивших босыми при наличии повреждений кожи по зараженной почве. Большую эпидемиологическую роль почвенный фактор играет в распространении геогельминтов (аскариды, власоглавы, острицы, анкилостомы), особенно таких, как аскариды и власоглавы. Глисты, вызывающие эти заболевания, носят название геогельминтов, потому что почва является той средой, в которой их яйца созревают до инвазионной стадии и длительно сохраняют жизнеспособность. С фекалиями человека может поступать в почву огромное количество жизнеспособных яиц гельминтов. Так, одна зрелая самка аскариды откладывает в кишках человека до 24 000 оплодотворенных яиц в сутки. Созревание яиц в почве в зависимости от условий происходит за 10—50 суток. Для этого требуются доступ кислорода, температура в пределах 12—38° С, определенная влажность, затененные от солнца участки. Погибают яйца от действия ультрафиолетовых лучей солнца, высыхания, при температурах ниже —30° С и выше +50° С. На глубине 2,5—10 см яйца, защищенные от инсоляция и высыхания, сохраняются в жизнеспособном состоянии свыше года. Яйца переносят повторное замораживание и оттаивание, поэтому, перезимовав, сохраняют жизнеспособность. По данным С. А. Альф, почва в большинстве случаев очищается от яиц аскарид в течение 10,5— 14 мес. Яйца гельминтов проникают з организм человека с загрязненными овощами и другими пищевыми продуктами. В местностях с теплым или умеренным и влажным климатом при неправильно организованной очистке населенных мест пораженность жителей, в особенности детей, аскаридозом и трихоцефалезом может достигать 90% и более. Напротив, в местностях с засушливым жарким климатом и в суровых условиях Севера яйца глистов вскоре погибают в почве, благодаря чему заболеваемость населения этими глистными инвазиями невелика. Для развития яиц анкилостомы в почве необходимы температура 14—37° С наличие кислорода и высокая влажность. Это заболевание распространено в тропических странах между 45° с. ш. и 30° ю. ш. В СССР анкилостомидозы имеют место в некоторых районах Средней Азии, Закавказья, на Дальнем Востоке. В умеренном климате условия для развития яиц и личинок анкилостомы создаются лишь в шахтах при заносе этой инвазии приезжими. Загрязнение почвы и растительности фекалиями человека, содержащими отдельные членики и онкосферы ленточных глистов, может явиться причиной инвази-рования крупного рогатого скота и свиней с последующим распространением тениа-ринхоза и тениоза среди населения в случае несоблюдения санитарных правил при получении и кулинарной обработке мясных продуктов. ЗАГРЯЗНЕНИЕ И САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ Почва загрязняется остатками умерших растений и животных, а также продуктами их жизнедеятельности. В населенных местах к этому добавляются большие количества нечистот и отбросов. Скопление отбросов на поверхности земли могло бы сделать невозможной жизнь людей, если бы одновременно с загрязнением в почве не происходили процессы самоочищения. Самоочищение почвы является сложным и относительно длительным биологическим процессом, в течение которого органические вещества превращаются в воду, углекислый газ, минеральные соли и гумус, а патогенные начала отмирают. Процесс самоочищения почвы протекает следующим образом. При загрязнении почвы жидкая часть отбросов фильтруется, а взвешенные в ней органические частицы, микроорганизмы и яйца гельминтов задерживаются в порах. Зерна почвы, обладая большой сорб-циоиной способностью, поглощают из просачивающейся жидкости растворенные органические коллоидные вещества и дурно пахнущие газы. В верхних слоях почвы, где задерживаются органические вещества, обитает большое количество различных видов микробов, актиномицетов, грибов, водорослей простейших, червей личинок насекомых, которые активно участвуют в процессах самоочищения почвы. Минерализация органических веществ в почве может протекать как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Происходящие в анаэробных условиях процессы гние- ния и брожения органических веществ сопровождаются выделением дурно пахнущих газов, загрязняющих атмосферный воздух. Поэтому при обезвреживании нечистот нужно создавать такие условия, в которых преобладали бы аэробные про-цессы минерализации, т. е. нужно обесле-.чить достаточный доступ кислорода к загрязненной почве и не перегружать ее большим количеством отбросов. В присутствии кислорода воздуха аэробные микроорганизмы разлагают углеводы до углекислого газа и воды В анаэробных условиях, кроме этих продуктов, образуются метан и другие дурно пахнущие газы. Клетчатка растений, попадающая в почву в особенно большом количестве, подвергается здесь метановому брожению с образованием газов и воды. Из клетчатки образуются также гуминовые соединения. После расщепления жиров на глицерин и жирные кислоты последние в аэробных условиях распадаются до углекислого газа и воды, а в анаэробных условиях их распад оопровождается образованием дурно пахнущих летучих жирных кислот. Разложение белковых соединений совершается в два этапа. На первом этапе, носящем название аммонификации, белки разрушаются до аминокислот, которые в свою очередь распадаются до аммиака и его солей. Кроме аммиака, из аминокислот образуются кислоты жирного и ароматического ряда. Эти превращения протекают под воздействием анаэробов (В. putrificus, sporo-genes и др.), факультативных аназробов (В. micoides и др.), аэробов (В. mesen-tericus, subtiis и др.), актиномицетов и грибов. Аммонификация, мочевины осуществляется уробактериями и другими микробами. При условиях, благоприятствующих размножению анаэробов, образуются промежуточные продукты распада белка, обладающие сильным зловонием (индол, меркаптаны, летучие жирные кислоты, сероводород и др.). При наличии в почве кислорода параллельно с первым этапом протекает второй этап минерализации — нитрификация, в процессе которой аммиак окисляется до азотистой кислоты (с помощью В. nitroso-monas), а последняя — до азотной (с помощью В. nitrobacter). Аэробные микроор- ганизмы окисляют и другие промежуточные продукты распада белков. В итоге в почве образуются нитраты, сульфаты, фосфаты и карбонаты, т. е. соединения, усваиваемые растениями. Следовательно благодаря процессам самоочищения почвы органические вещества превращаются в . те формы неорганических соединений, в виде которых они служат необходимым питательным материалом для растений, й, таким образом, снова поступают в кругооборот веществ, происходящий в природе. Процессы нитрификации требуют хорошей аэрации почвы, благоприятных температурных условий и влажности не меньше 25—30%. Оптимальные температурные условия для нитрификации 25—37° С. Процессы нитрификации прекращаются при температуре ниже 3° и выше 56° С. Одновременно с процессами разложения в почве благодаря ассимиляции нитратов бактериями протекают процессы синтеза различных органических, в том числе и белковых, веществ, входящих в плазму микрорганизмов. По мере самоочищения почвы от органических загрязнений (по ранее рассмотренным причинам) отмирает и патогенная микрофлора, главным образом неспороносные микробы и яйца гельминтов. После всех превращений в почве образуется гумус (перегной), в состав которого входят гемицеллюлозы, жиры, органические кислоты, минеральные вещества и протеиновые комплексы, образовавшиеся в результате микробного синтеза. В гумусе много сапрофитных микроорганизмов. Гумус является хорошим удобрением; он медленно разлагается, постепенно отдавая ; растениям необходимые им питательные вещества. В санитарном отношении важно, что гумус, несмотря на наличие органических веществ, не загнивает, не выделяет зловонных газов, не привлекает мух. Он не содержит патогенных микробов, кроме спороносных. На этой стадии обезвреживание отбросов в почве считают законченным. К факторам, способствующим, отмиранию микрорганизмов и яиц геогельминтов, относятся такие, как бактериофага и антибиотики, присутствующие в прчве, сол- нечный свет, высыхание почвы. Так, при действии солнечного света, высыхания почвы яйца аскарид на ее поверхности погибают в течение 7 ч — 5 дн.; однако на глубине 2,5—10 см они сохраняют свою жизнеспособность в течение года. Вспахивание или перекапывание почвы, способствуя аэрации, ускоряет ее самоочищение. Наоборот, перегрузка почвы органическими отбросами ведет к развитию анаэробной микрофлоры и замедляет самоочищение, что сопровождается образованием зловонных продуктов распада. Все сказанное свидетельствует об огромном санитарном значении протекающих в почве процессов самоочищения. В настоящее время почвенные методы обезвреживания отбросов и фекалыю-хозяйственных сточных вод широко используются в практике. При этом не только используются естественно протекающие процессы самоочищения почвы. Люди научились управлять ими и даже воспроизводить их на искусственных сооружениях, например на биофильтрах и других устройствах, предназначенных для очистки сточных вод и обезвреживания твердых отбросов. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЧИСТКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Санитарно-эпидемиологическое значение отбросов В населенных местах в процессе жизни и деятельности человека непрерывно образуются различные отбросы: нечистоты, помои, кухонные остатки, домовой мусор, уличный смет, бытовые, банно-прачечные и промышленные сточные воды, строительный мусор, различные твердые отходы производства и т. д. Количество образующихся отбросов велико. Подсчеты показывают, что в течение года из неканализнрованных городов и поселков СССР вывозится до 46 млн. т нечистот и твердых отбросов. Количество бытовых и промышленных сточных вод, образующихся в канализированных городах и на промышленных предприятиях, составляет десятки миллиардов кубических метров в год. Санитарное и эпидемиологическое состояние населенных мест в значительной степени зависит от правильности организации очистки. Неубранные твердые отбросы загрязняют почву, помещения, дворы и улицы, при ветре образуют пыль, проникающую в помещения и загрязняющую их. Фекалии, навоз и моча выделяют зловонные газы, которые загрязняют воздух. Наличие органических веществ и высокая влажность домового мусора благоприятствуют развитию находящихся в нем сап-рофитов, главным образом гнилостных, разлагающих органические вещества. В отбросах могут находиться яйца гель-минтов, возбудители кишечных инфекций, туберкулеза, полиомиелита, бруцеллеза, столбняка, газовой гангрены, ботулизма и других заболеваний. Микроорганизмы сохраняют в отбросах жизнеспособность и вирулентность до нескольких месяцев, а спорообразующие виды и яйца гельминтов еще дольше. Например, жизнеспособная брюшнотифозная палочка была обнаружена в почве, удобренной нечистотами, которые перед тем в течение 143 сут. сохранялись в цементированном выгребе. Вирус полиомиелита сохраняет жизнеспособность в испражнениях свыше полугода. Возбудители брюшного тифа и парати-фов остаются жизнеспособными в сточной воде около 2 нед. В мусоре возбудители кишечных инфекций выживают до 40— 107 сут. Еще дольше сохраняются в нем туберкулезные бактерии и спорообразующие анаэробы. Отбросы, особенно нечистоты, при плохо организованной очистке интенсивно заражают почву, водоемы и подземные воды. Эпидемиологическая опасность отбросов повышается в связи с создающимися в них благоприятными условиями для развития мух, откладывания ими яиц и вы-плода. Местами для кладки яиц мух служат навоз, мусор, человеческие испражнения, гниющие трупы животных и растительные остатки. Из яиц в зависимости от условий через 8—25 ч выходят личинки. В выгребах уборных личинки живут па поверхности нечистот, а в скоплениях навоза или мусора — на глубине до 20 см. Через 3—4 дня личинки созревают и уползают в прохладные и сухие места, где окукливаются. Обычно они углубляются в землю у мусорных ящиков, вокруг навоза и уборных. Они могут мигрировать по горизонтали в пределах 5—6 м. В летнее время через 5—7 дней из куколок выходят мухи, которые способны проползти в рыхлом слое земли до 30 см, а з плотно утрамбованном— до 10 см. Полагают, что мухи могут переносить около 60 видов возбудителей инфекционных заболеваний, но особенно велико значение «мушиного фактора» в распростра- нении кишечных инфекций. Количество кишечных заболеваний увеличивается с ростом количества мух. Все сказанное свидетельствует о том, что рациональная очистка является неотъемлемым элементом благоустройства населенных мест и одним из основных мероприятий профилактики кишечных инфекций и гельминтозов. Системы очистки населенных мест Очистка населенных мест предусматривает комплекс научно обоснованных и планово проводимых мероприятий по сбору, удалению, обезвреживанию и утилизации отбросов в целях охраны здоровья населения. Любое мероприятие по очистке населенных мест должно проводиться так, чтобы возможность контакта человека и объектов внешней среды с отбросами до их обезвреживания была сведена к минимуму. С этой целью сбор и удаление отбросов должны проводиться регулярно и в кратчайшие сроки при максимальной механизации и герметизации всех выполняемых операций. Отбросы содержат азот, фосфор, калий и другие вещества, являющиеся ценным удобрением. Еще Д. И. Менделеев настаивал на применении таких способов обезвреживания отбросов, которые позволили бы использовать их в качестве удобрения. В отбросах перечисленные вещества содержатся в виде органических соединений, не усваиваемых растениями. Они переходят в неорганические соединения лишь при минерализации отбросов. В связи с этим применение методов, ускоряющих минерализацию отбросов, является важным санитарно-хозяйственным мероприятием. Отбросы подразделяются на две группы. 1. Жидкие — нечистоты, помои (грязные воды от приготовления пищи, мытья тела, полов, стирки белья), банно-прачечные и промышленные сточные воды, атмосферные стоки. 2. Твердые — домовый мусор, кухонные отбросы, смет с улиц, навоз, производственные отходы, трупы животных, отбросы боен и т. д. Применяемые системы удаления отбросов из населенных мест находятся в зависимости от характера отбросов. Для удаления жидких отбросов приме-няют две системы: вывозную и 'сплавную (канализация). В первом случае жидкие отбросы удаляют за пределы населенного пункта при помощи транспорта, во втором — сплавляют по трубам. Канализация является наиболее совершенным методом, который вытесняет вывозную систему. Мусор — твердые отбросы — удаляют преимущественно путем вывоза в специально отведенные места, где он подвергается обезвреживанию. В Советском Союзе этой области благоустройства городов уделяется большое внимание. Во всех новых городах сооружается канализация как необходимый элемент городского благоустройства. Для охраны водоемов от загрязнений во многих городах и на многих предприятиях построены сооружения для очистки фекальио-хо-зяйственных и промышленных сточных вод. В сельских населенных пунктах и рабочих поселках все большее распространение получают сооружения так называемой малой канализации. Населенные пункты городского типа имеют планы проведения очистки и располагают специальным автотранспортом для вывоза отбросов. Для обезвреживания и утилизации отбросов применяются наиболее совершенные методы. Организация и осуществление очистки входят в обязанности коммунальных органов населенных мест. На органы милиции возложен текущий надзор за содержанием в чистоте улиц, садов, парков, дворов и мест общего пользования. Органы здравоохранения рекомендуют гигиенически наиболее рациональные для местных условий методы очистки и осуществляют санитарный контроль за их выполнением. Улучшение очистки населенных пунктов СССР от отбросов наряду с другими мероприятиями положительно сказалось на их оздоровлении и привело к снижению заболеваемости населения кишечными инфекциями и гельминтозами. Вывозная система удаления отбросов В табл. 11 представлены средние нормы накопления некоторых отходов, используемые при расчете средств, необходимых для организации вывозной системы очистки. Таблица 11 Нормы накопления отходов (СНиП II—60—75)

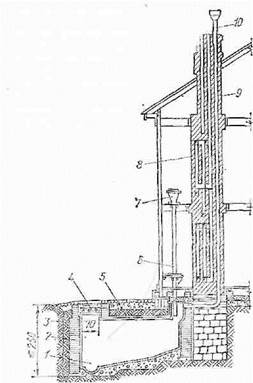

Вывозная система удаления жидких отбросов Вывозная система удаления жидких отбросов включает следующие три звена: 1) сбор и временное хранение, 2) транспортирование, 3) обезвреживание и утилизацию. Первым звеном в системе очистки от жидких отбросов являются уборные и помойницы. Уборные. Каждое жилое, общественное или производственное здание, а также каждое место временного пребывания или работы людей необходимо обеспечить уборными. Последние должны быть удобными, теплыми и светлыми, устройство их должно исключать загрязнение воздуха, почвы, подземных вод и доступ мух к нечистотам. В наибольшей степени этим требованиям удовлетворяют уборные, находящиеся в здании,— промывные и люфтклозеты. Наиболее гигиеничны промывные уборные, которые могут быть устроены лишь при наличии водопровода и канализации. При отсутствии последних в зданиях, имеющих не более двух этажей, можно устраивать люфтклозеты, т. е. уборные с вентилируе- мым выгребом. Люфтклозет устраивают в помещении, расположенном у наружной стены здания (рис. 27). Из уборной нечистоты по сточной трубе попадают в выгреб. Для того чтобы предупредить загрязнение почвы и подземных вод, выгреба устраивают водонепроницаемыми — из кирпича, бетона или просмоленных деревянных брусков. Для усиления непроницаемости выгреба под его дно и вокруг стенок укладывают 30—40 сантиметровый слой жирной глины. Для того чтобы зловонные газы из выгреба не проникали в помещение уборной, а из него — в жилые комнаты, выгреб вентилируется.

Для этого устраивают вытяжной вентиляционный канал, который проходит в стене рядом с дымоходом кухонной печи. Канал выводится выше конька крыши и заканчивается дефлектором для улучшения тяги. Поскольку газы отсасываются из выгреба, воздух из помещения уборной через очко стульчака устремляются в выгреб. Вентиляция выгреба усиливает испарение жидкой части нечистот, отчего их объем значительно уменьшается. Поэтому очистку выгреба производят не чаще одного раза в 6 мес. В сельских местностях в одноэтажных жилых домах могут устраиваться уборные с засыпкой. Под стульчаком уборной устанавливается выносной металлический приемник для нечистот. На дно приемника насыпают слой мелкого торфа, сухой земли или золы. Для дезодорации и защиты от мух выделения каждый раз засыпают этими же материалами. Содержимое приемника ежедневно выгружают в устраиваемый на территории усадьбы компост. Для летнего времени устраивают такую же уборную вне здания. Дворовые уборные с выгребом нужно строить на расстояний не ближе 20 м от жилых зданий. Выгреб сооружают только водонепроницаемый с вытяжной трубой для удаления газов. Стены должны быть без щелей, а двери — плотно- и самозакрывающимися. Для поддержания чистоты важно обеспечить уборную естествен-

96 Вывоз жидких отбросов является вторым звеном вывозной системы. При выгрузке выгребов и вывозе нечистот необходимо свести к минимуму загрязнение воздуха зловонными газами, не допускать загрязнения нечистотами транспортных средств и почвы на пути их следования, предупредить возможность загрязнения и инфицирования обслуживающего персонала. Для этого арденизационный транспорт должен легко загружаться, разгружаться, очищаться и дезинфицироваться, а содержимое его не должно разбрызгиваться. Количество ассенизационного транспорта должно соответствовать потребностям населенного пункта, что легко подсчитать, зная нормы накопления нечистот, число жителей, число возможных рейсов транспорта в сутки и его емкость. Наиболее приемлемым видом транспорта являются специальные автоцистерны. Обезвреживание и утилизация нечистот являются третьим и последним звеном вывозной системы. Выбор способа обезвреживания зависит от климатических условий и типа населенного пункта. Из почвенных методов обезвреживания нечистот чаще применяются поля ассенизации и поля запахивания. На полях ассенизации производится и обезвреживание нечистот, и выращивание сельскохозяйственных культур, а поля запахивания служат лишь для обезвреживания нечистот. Участок иод поля ассенизации или запахивания отводится за пределами населенного пункта с подветренной стороны на расстоянии не менее 1—2 км от жилых районов и водоемов. Участок должен быть ровным, с пористой, воздухе- и водопроницаемой почвой, сухим, с низким стоянием грунтовых вод. Его ограждают земляным валом, канавой и полосой зеленых насаждений. Территорию полей ассенизации делят на несколько полей. В течение года одно поле заливают (до 1000 т на 1 га), а остальные используют под посев культур. Благодаря самоочищению почвы на полях происходит минерализация органических веществ. Так как минерализация заканчивается в течение 2—3 лет, то обычно устраивают три — четыре поля. Исследования показали, что в первый год после заливки нечистот в пробах почвы и на овощах можно обнаружить жизнеспособные яйца аскариды, кишечную палочку и патогенные микроорганизмы. На втором году они не обнаруживаются. Поэтому в первые 2 года после залива участки засевают кормовыми травами, злаками или кормовой свеклой, а на 3-й год — овощными культурами. При полях запахивания участок делят на два поля: одно заливают в текущем году, на другом происходит минерализация органических веществ. В следующем году назначение полей меняется. В сельских населенных местах нечистоты обычно используются как удобрение на усадьбах колхозников и колхозных полях. При этом, если в почву вносятся в качестве удобрения необезвреженные нечистоты, то всегда имеется опасность инфицирования овощей и фруктов, произрастающих на данном участке. Особенно сильно загрязняются огородные культуры при так называемой подкормке, осуществляемой путем поливки грядок разведенными водой нечистотами или навозом. Загрязненные таким путем овощи, ягоды и фрукты могут послужить источником заражения людей даже в том случае, если они перед едой будут вымыты водой; при сильном загрязнении они отмываются с трудом. Это обусловливает необходимость обеззараживания нечистот перед использованием их для удобрения. Обеззараживание нечистот лучше всего проводить методом компостирования или другими биотермиче-скими методами.Еслй эти методы по местным условиям неприменимы, то можно обезвредить нечистоты путем годичного выдерживания в выгребе уборной (для этого уборную переносят на новый выгреб). Санитарные правила разрешают применять необезвреженные отбросы для удобрения участков, на которых выращиваются овощи, употребляемые в пищу в сыром виде, лишь при условии внесения удоб- рений в почву осенью с перепахиванием почвы и обязательной повторной перепашкой весной перед севом. При этом почва самообезвреживается. Канализация населенных мест Наиболее совершенной с гигиенической точки зрения системой очистки населенных мест от жидких отбросов является канализация. |