ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА 6 страница

Некоторым показателем загрязненности водоисточника служат хлориды, посколь-ку они содержатся в моче и различных отбросах, но при этом необходимо учиты-вать, что присутствие больших количеств хлоридов в воде (больше 30—50 мг/л) может быть обусловлено и вымыванием хлористых солей из засоленных почв. Для правильной оценки происхождения хлоридов нужно учитывать характер во-доисточника, наличие хлоридов в воде соседних однотипных водоисточников, а также присутствие других показателей" загрязнения воды. Гигиенические нормативы качества воды На основе изложенных гигиенических поло-жений разработано два ГОСТа на качество воды. ГОСТ 2874—73 «Вода питьевая» распространя-ется на воду, подаваемую хозяйственно-питье-выми водопроводами для удовлетворения хо-зяйственно-бытовых нужд в жилых зданиях, в культурных, лечебно-профилактических, дет-ских и других учреждениях, для производства пищевых продуктов и для предприятий обще-ственного питания, для личной гигиены (душе-вые, бани), а также на воду, подаваемую насе-лению централизованными системами открытого горячего водоснабжения. Вода хозяйственно-питьевых водопроводов должна обеспечивать возможность употребле-ния ее населением для питьевых и других целей без какой-либо дополнительной обработки.. Стандарт делит показатели безопасности во-ды на три группы. Т. Показатели органолептических свойств во-ды: а) запах при температуре 20° С не более 2 баллов; б) привкус при температуре 20° С не более 2 баллов, в) цветность не более 20°; г) мутность не более 1,5 мг/л; д) вода не должна содержать различаемых В воде должны отсутствовать минеральные соли в концентрациях, влияющих на органолеп-тические свойства воды (сухой остаток не более 1000 мг/л, сульфатов до 500 мг/л, хлоридов до 350 мг/л, общая жесткость до 7 мг-экв/л и лишь в отдельных случаях до 10 мг-экв/л, железа до 0,3 мг/л и лишь в отдельных случаях при ис-пользовании подземных вод до 1 мг/л, марганца до 0,5 мг/л, меди до 1 мг/л, цинка до 5 мг/л). Примеси веществ, применяемых для обработ-ки воды или поступающих в водоем со сточны-ми водами, должны быть в концентрациях, не влияющих на органолептические свойства воды (остаточный свободный хлор не более 0,5 мг/л, остаточный «хлораминный» хлор не более 1,2 мг/л, остаточный алюминий до 0,5 мг/л, три-полифосфат до 3,5 мг/л, гексаметофосфат до 3,5 мг/л, активная реакция в пределах 6,5—9 и др.). 2. Показатели безвредности химическогс со-става воды включают нормативы для веществ: а) встречающихся в природных водах (напри-мер, фтора не более 1,5 мг/л, азота нитратов не более 10 мг/л, стронция до 2 мг/л, молибдена до 0,5 мг/л, свинца до 0,1 мг/л, урана естествен- ного до 1,7 мг/л, радия-226 до 4,44 Бк/л (1,2*10-10 кюри/л), стронция-90 до 14,8 Бк/л (4 • 10-10 кюри/л), любые смеси радиоактивных веществ с неидентифицированным составом до 11,1 Бк/л (3 • Ю-10 кюри/л) и т. д.); б) добавля-емых в качестве реагентов к воде в процессе ее обработки (например, полиакриламида не более 2 мг/л, гидразин-гидрата 0,01 мг/л и др.); в) по-ступающих в водоем с недостаточно очищенны-ми сточными водами (список этих веществ с пре-дельно допустимыми концентрациями издан от-дельно Главным санитарно-эпидемиологическим управлением СССР). 3 Показатели эпидемиологической безопас-ности: а) коли-индекс не более 3 или коли-титр не более 300; б) общее количество микробов не более 100 в 1 мл. В тех случаях, когда водные ресурсы местно-сти не позволяют найти источник с водой, отве-чающей требованиям ГОСТ 2874—73, возникает необходимость решить, какой из источников мо-жет быть использован для централизованного водоснабжения при условии соответствующей обработки воды. В этом случае вода источни-ков, используемых для централизованного водоснабжения, должна соответствовать следующим требованиям: запах и привкус при температуре 20° С не более 2 баллов, сухой остаток не более 1000 мг/л, сульфатов — до 500 мг/л, хлоридов — до 350 мг/л, общая жесткость — до 7 мг-экв/л, содержание микроэлементов, вредных веществ, радиоактивных соединений — соответствовать утвержденным ПДК, коли-индекс не более 10000 в I л (извлечение из ГОСТ 17.1.3.03—77 «Правила выбора и оценки качества источников централизованного хозяйственно-питьевого во-доснабжения»). Если вода отвечает перечис-ленным требованиям, то при наличии других недостатков (высокая цветность, мутность и др.) она с помощью традиционных методов обра-ботки воды (коагуляция, отстаивание, фильтра-ция, хлорирование) может быть доведена до требований ГОСТ 2874—73 «Вода питьевая». Употребляемая населением без обработки вода источников местного водоснабжения, на-пример шахтных колодцев, должна отвечать общим требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Однако было бы нереально предъявлять к воде шахтных колодцев во всех отношениях столь же строгие требования, какие предъявля-ются ГОСТ 2874—73 к питьевой водопроводной-воде. Поэтому для гигиенической оценки воды " шахтных колодцев рекомендуют в санитарной практике пользоваться следующими ориентиро-вочными нормативами:

Нормативы не менее 30 см не более 40° до 2—3 баллов до 14 мг-экв/л до 1,5 мг/л до 40 мг/л (при рас-чете на азот нитратов до 10 мг/л)

не менее 100 (коли-индекс не более 10)

микробное число Химические показатели загрязненности: окисл яемость содержание аммо-нийных солей содержание нитритов При оценке качества воды колодцев руковод-ствуются следующими соображениями. Если са-нитарные условия, в которых находится источ-ник водоснабжения, и результаты лабораторно-го исследования воды благоприятны, то вода может быть использована для питья в сыром виде, т. е. без всякой обработки. Если же сани-тарное обследование и анализ воды указали на возможность загрязнения колодца, то пользо-ваться водой разрешается лишь при условии обеззараживания ее путем кипячения или хло-рирования. Необходимо также улучшить сани-тарное состояние колодца. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источниками водоснабжения могут быть Атмосферные воды Для хозяйственно-питьевого водоснаб-жения атмосферные осадки, т. е. дожде-вая вода и снег, используются только в маловодных районах — на юге и в Запо-лярье. Атмосферные воды весьма слабо мине-рализованы, очень мягкие, содержат мало органических веществ и свободны от па-тогенных бактерий. В дальнейшем на ка-чество воды влияет способ сбора и хра-нения. Проводимые в СССР работы по обвод-нению засушливых районов и изысканию подземных источников водоснабжения из-бавили население многих мест от необхо-димости пользоваться маломинерализо-ванной, невкусной дождевой водой. Подземные воды Грунтовые воды. Падая на землю, осад-ки частично вновь испаряются, частично стекают по поверхности земли, образуя ручьи и пополняя реки, озера, частично впитываются в землю, очень медленно продвигаясь в глубь ее через поры водо-проницаемых пород. Скапливаясь над первым от поверхно-сти земли пластом водонепооницаемых

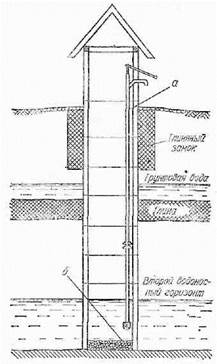

Рис. 14. Общая схема залегания подземных вод: питающийся грунтовой водой; 6 — колодец, питающийся межпластовой безнапорной водой; 7—колодец, питающийся артезианской водой. пород (глина, гранит, сплошные известняки), вода образует первый водоносный горизонт, который называют горизонтом грунтовых вод (рис. 14). В зависимости от местных условий глу-бина залегания грунтовых вод колеблется от 3—2 до нескольких десятков метров. По уклону водоупорного слоя грунтовые воды продвигаются из повышенных мест к пониженным. Грунтовые воды часто используются для водоснабжения, так как отличаются прозрачностью и незначительной цвет-ностью. Количество растворенных в них солей возрастает с глубиной залегания, но в большинстве случаев невелико. При мелкозернистых породах, начиная с глу-бины 5—6 м, грунтовые воды свободны от бактериального загрязнения. При загрязнении почвы отбросами и нечистотами существует опасность зара-жения грунтовых вод патогенными микро-организмами. Эта опасность тем больше, чем интенсивнее загрязнение и чем глуб-же оно внесено в почву (чем крупнее зер-на породы и чем выше залегание грунто-вых вод). Грунтовые воды широко используют в сельских местностях путем устройства шахтных и трубчатых колодцев. Обычно из шахтного колодца, питающегося грун-товой водой, можно получить от 1 до .10 м3 воды в сутки. В отдельных случаях грунтовые воды могут быть использованы для устройства небольших сельских водопроводов. Межпластовые воды. При движении вдоль уклона водонепроницаемого пласта грунтовая вода может проникнуть в об-ласть, где над ней окажется слой водо-упорной породы. В этом случае она ста-нет межпластовой, располагаясь между водоупорным ложем и водоупорной кров-лей. В зависимости от местных геологи-ческих условий межпластовые воды могут образовать второй, третий и т. д. водонос-ные горизонты. Как правило, межпласто-вая вода заполняет все пространство между водоупорными слоями, и если про-резать ее водоупорную кровлю трубчатым колодцем, то она в нем поднимается, а в некоторых случаях может даже излиться в виде фонтана на поверхность земли. Межпластовая вода, которая поднимается выше глубины, на которой она была най-дена, при рытье колодца, называется на-порной, или артезианской. Глубина зале-гания межпластовых вод колеблется от десятков до тысячи и более метров (см. рис. 14). Межпластовые воды отличаются от грунтовых невысокой температурой (5— 12°), постоянством состава. Обычно они прозрачны, бесцветны, лишены запаха и какого-либо привкуса. Количество рас-творенных в них минеральных солей зависит от состава пород, в которых они накапливаются и передвигаются. В отдельных случаях межпластовые воды настолько минерализованы (очень жесткие, соленые, содержат много солей фтора, железа или сероводорода), что их нельзя использовать для хозяйствен-но-питьевого водоснабжения без обработ-ки. Благодаря длительной фильтрации и наличию водоупорной кровли, защищаю-щей межпластовые воды от загрязнения, последние отличаются почти полным от-сутствием микроорганизмов, тем более патогенных, и могут использоваться для питья в сыром виде. Добывают межпла-стовые воды путем устройства глубоких трубчатых и, реже, шахтных колодцев. Постоянный и большой дебит (от 1 до 200 м3/ч) и хорошие качества воды позво-лят рассматривать межпластовые водо-носные горизонты как лучший источник во-доснабжения для небольших и средних водопроводов, большинство которых пода-ет воду населению без какой-либо очист-ки. Все же известны случаи эпидемических вспышек кишечных инфекций даже при пользовании- межпластовыми водами. За-грязнение последних может произойти в результате поступления воды из вышеле-жащего горизонта грунтовых вод при тре-щинах в водоупорной кровле, через за-брошенные колодцы и карьеры, вслед-ствие затекания воды вдоль обсадных труб скважины, через негерметически оборудованное устье скважины при затоп-лении места нахождения скважины во время паводка и т. д. В последние годы описан ряд случаев, когда вследствие спуска сточных вод про-мышленных предприятий в карьеры или глубокие овраги загрязняющие вещества проникали в межпластовые воды. В этих случаях артезианские скважины, питаю-щиеся водой загрязненного водоносного горизонта, выбывали из строя из-за рез-кого ухудшения органолептических ка-честв воды (вода приобретала запах неф-ти, ароматический запах, соленый вкус и т. п.). Родники. Подземные воды могут само-стоятельно выходить на поверхность зем-ли. В таком случае они носят название родников, из которых образуются ключи или ручейки. Выходить на поверхность могут как грунтовые, так и межпластовыс воды, если соответствующий водоносный горизонт разрезается при падении рель-ефа, например на склоне горы, в глубо-ком овраге. Такие родники называются нисходящими. Если же в овраге или речной долине прерывается первый водоупорный слой, то находящаяся под ним напорная меж-пластовая вода выходит на поверхность в виде восходящего, бьющего ключом род-ника. Качество родниковой воды зависит от питающего родник водоносного гори-зонта и от устойства каптажа, т. е. захва-тывающих воду сооружений. При достаточном и постоянном дебите родники используются для устройства во-допроводов в небольших населенных пунк-тах, например селах или рабочих посел-ках. Гигиенические требования к устройству шахтных и трубчатых колодцев. Для того чтобы предупредить загрязнение подзем-ных вод при эксплуатации водоисточни-ков, необходимо соблюдать следующие основные правила при устройстве и обо-рудовании колодцев: а) место устройства колодца должно б) стенки колодца или каптажа родни- Так как бактериальные загрязнения проникают в колодцы большей частью не с потоком подземных вод, а через «устье», то забор воды должен производиться та-ким образом, чтобы в воду не могли быть внесены загрязнения извне. Шахтные колодцы. В сельских условиях часто устраивают шахтные ко-лодцы (рис. 15). В настоящее время для механизированного рытья колодцев при-меняется машина КШК-30. Машина от-рывает колодец диаметром 1,2 м. и глуби-ной до 30 м.

Рис. 35. Шахтный колодец из бетонных колец с насосом: а — насос; б — слой гравия на дне колодца. Место для колодца выбирают на воз-вышенности, не ближе 25—30 м от воз-можных источников загрязнения, напри-мер уборной, компоста и т. д. Если убор-ная расположена выше колодца по рель-ефу местности, то расстояние между ними при рыхлом мелкозернистом грунте долж-но быть не менее 80—100 м. При рытье колодца желательно дойти до второго во-доносного горизонта, если он залегает не глубже 30 м. Дно шахты колодца остается открытым, а боковые стенки закрепляются материалом, обеспечивающим водонепрони-цаемость, т. е. железобетонными кольцами {с заделкой стыков между ними цементом), кирпичом или деревянным срубом без ще-лей. Стенки колодца должны возвышать-ся над поверхностью земли не менее чем на 0,8 м. Для устройства глиняного замка вокруг колодца выкапывают яму глуби-ной до 1 м и шириной 1 м и наполняют ее хорошо утрамбованной жирной (пла-стичной) глиной. Вокруг наземной части колодца поверх глиняного замка в ра-диусе 2 м делают подсыпку песком и за- мощение камнем или кирпичом с уклоном для стока случайно пролитой воды и атмосферных осадков в сторону от колодца к ближайшему кювету. Существенное значение имеет техника водоразбора из шахтного колодца, так как практика показывает, что в значительном числе случаев загрязнение воды происходит через открытое устье колодца при заборе воды загрязненными ведрами.

Лучшим средством подъема воды из колодца нужно признать ручные или меха- нические .насосы с электроприводом. Ко-лодцы, оборудованные насосами, наглухо закрыты и не подвергаются загрязнению извне. При отсутствии насоса следует пользоваться только общественным вед- Трубчатые колодцы. Если грун-товые воды расположены не глубже 7— 8 м, то для получения их можно исполь-зовать так называемые мелкотрубчатые колодцы (рис. 16). Мелкотрубчатый коло-дец бурят вручную и оборудуют ручным насосом, производительность которого 0,5—1 м3 в час. Из более глубоких водоносных горизон-тов воду получают посредством глубоко-трубчатых колодцев, которые часто ис-пользуют на коммунальных водопроводах городов, а также для водоснабжения совхозов, колхозов и отдельных предпри-ятий. Для устройства глубокотрубчатого ко- При правильном устройстве глубокие трубчатые колодцы обеспечивают сохра-нение чистоты артезианской воды. Но вода в этих колодцах может загрязняться, если между загрязненной грунтовой водой и эксплуатируемым глубоким водоносным горизонтом имеется связь. Грунтовые во-ды могут проникнуть через проржавев-шие обсадные трубы или через стыки между ними, если они плохо заделаны. Поэтому верхняя часть скважины должна закрепляться двумя колоннами обсадных труб, зазор между которыми эаливают цементным раствором. Загрязнения также могут поступать че-рез устье скважины. Для того чтобы пре-дупредить это, верхнюю колонну обсад-ных труб в месте вхождения всасываю-щей трубы насоса или других водоподъ-емных устройств нужно полностью герме-тизировать. Зазор между обсадными тру-

Рис. 17. Схема буровой скважины. бами и стенками скважины (затрубное пространство) заливают под давлением цементным раствором. Поверхностные воды Поверхностные воды стекают по есте-ственным уклонам к более пониженным местам, образуя проточные и непроточ-ные водоемы: ручьи, реки, проточные и непроточные озера. Открытые водоемы питаются не только атмосферными, но ча-стично и подземными водами. Открытые водоемы подвержены загряз-нению извне, поэтому с эпидемиологиче-ской точки зрения все открытые водоемы в большей или меньшей степени потенци-ально опасны. Особенно сильно загрязня-ется вода в участках водоема, лежащих у населенных пунктов и в местах спуска сточных вод. Органолептические свойства и химиче-ский состав воды открытых водоемов за-висят от ряда условий. Высокая цветность воды бывает в тех случаях, когда реки или впадающие в них притоки протекают в болотистых местах. Если русло реки состоит из глинистых пород, то вымыва-ние их при большой скорости течения во-ды придает ей мутность. В водоемах со стоячей водой или с не-значительным течением часто наблюдает-ся цветение воды, т. е. массовое развитие планктона из зеленых водорослей. Вода окрашивается в зеленоватый или бурый цвет и вследствие массового отмирания водорослей приобретает неприятный за-пах и привкус. Имеются данные о том, что при цветении в воде образуются ве-щества, небезразличные для человеческо-го организма. Тот или иной, хотя бы не-значительный, привкус или запах имеется в воде почти каждого открытого водоема вследствие разложения органических ве-ществ в воде и в донных отложениях, а также из-за вымывания актиномицетов и продуктов их жизнедеятельности из почвы. Поверхностные воды слабо минерализо-ваны, мягкие, но в непроточных озерах и водохранилищах концентрация солей может быть значительно увеличена вслед-ствие испарения воды, особенно в усло-виях жаркого климата. Для открытых водоемов характерно непостоянство каче-ства воды, которое может изменяться в зависимости от сезона и даже погоды, на-пример после выпадения осадков. Самоочищение водоемов. Несмотря на почти непрерывное поступление разнооб-разных загрязнений в открытые водоемы в большинстве из них прогрессирующего ухудшения качества воды не наблюдает-ся. Это происходит потому, что многооб-разные физико-химические и биологиче-ские процессы ведут к «самоочищению» водоема от взвешенных частиц, органиче-ских веществ, микроорганизмов и других видов загрязнений. При поступлении сточных вод в водо-ем происходит их разбавление. Затем взвешенные минеральные и органические частицы, яйца гельминтов и микроорга-низмы частично осаждаются, вода освет-ляется и становится прозрачной. Попавшие в воду растворенные органи-ческие вещества минерализуются за счет жизнедеятельности населяющих водоем микроорганизмов наподобие того, как это происходит в почве. Процессы биохимиче-ского окисления заканчиваются нитрифика-цией с образованием конечных продук-тов — нитратов, карбонатов, сульфатов и т. д. Для биохимического окисления органических веществ необходимо нали-чие в воде растворенного кислорода, за-пасы которого по мере расхода восстанав-ливаются за счет диффузии из атмосфе-ры. В чистых водоемах насыщение воды кислородом превышает 50% 1. Ледяной по-кров, затрудняющий реаэрашно воды, отрицательно сказывается на самоочище-нии. В процессе самоочищения происходит отмирание сапрофитов и патогенных ми-кроорганизмов. Они погибают вследствие обеднения воды питательными вещества-ми, бактерицидного действия солнечных лучей, бактериофагов и антибиотиков, выделяемых сапрофитами, и от других факторов. В результате самоочищения загрязнен-ная вода становится прозрачной, непри-ятный запах исчезает, органические веще-ства минерализуются, часть патогенных микробов погибает, и вода приобретает те качества, которые она имела до загрязне-ния. Скорость самоочищения зависит от мощности водоема и степени его загряз-ненности. Ценным показателем степени загрязненности воды органическими веществами и интенсивно-сти процессов самоочищения является биохими-ческое потребление кислорода (сокращенно БПК). БПК — это количество кислорода, необ-ходимое для полного биохимического окисления веществ, содержащихся в 1 л воды, при темпе-ратуре 20° С. Чем значительнее загрязнена во-да, тем больше ее БПК,. Так как определение БПК длительно — до 20 суток, то в санитарной практике часто ограничиваются определением БПК5 ,т. е. биохимического потребления кисло-рода 1 л воды в течение 5 суток. Для природ-ных вод БПКэ составляет примерно 70% от пол-ного БПК20. В чистых водоемах БПК5, меньше 2 мг, в относительно чистых водоемах БПК5 находится в пределах 2—4 мг О2 на 1 л (БПК20 составляет 3—6 мг О2 на 1 л). Способность водоема самоочищаться имеет пределы. При сильном загрязнении 1 Процент насыщения воды кислородом опре-деляют по формуле: держание кислорода органическими веществами возникает не-достаток растворенного кислорода, отчего развивается анаэробная микрофлора. В результате гнилостных процессов вода и воздух над ней загрязняются зловонны-ми газами, и водоем выбывает из строя не только как источник водоснабжения, но и как оздоровительный и хозяйствен-ный объект. Снижение содержания ки-слорода в воде до 1,5—2 мг/л вызывает замор рыб, достигающий катастрофиче-ского характера при снижении до 1 мг/л. У небольших и особенно непроточных во-доемов способность к самоочищению не-велика. При необходимости использовать от-крытый водоем для водоснабжения сле-дует, во-первых, отдать предпочтение крупным и проточным незарегулирован-ным водоемам, во-вторых, охранять водо-ем от загрязнения бытовыми и промыш-ленными сточными водами и, в-третьих, надежно обеззараживать воду. Часто, кроме обеззараживания, приходится еще очищать воду от взвешенных веществ и цветности. В последнее время открытые водоемы все чаще используются как источники во-доснабжения для водопроводов. До 85% воды, подаваемой городскими водопрово-дами СССР, забирается из открытых во-доемов. Это объясняется развитием и усо-вершенствованием техники очистки и обеззараживания воды, а также тем, что огромное водопотребление современных крупных городов не может быть обеспе-чено подземными водами. В местностях, где протекают лишь небольшие реки, де-бит воды в них может оказаться недоста-точным для водоснабжения крупных го-родов. Для того чтобы разрешить вопрос водоснабжения, в подобных условиях искусственно повышают полноводность реки путем устройства плотин и водохра-нилищ, в которых собираются большие запасы воды во время паводка. В послед-ние годы исключительно широкое строи-тельство прудов и водоемов развернулось в местностях, бедных поверхностными и пресными грунтовыми водами, например в районах освоения целинных земель. При устройстве искусственных водохра-нилищ необходимо проводить ряд специ-альных мероприятий, чтобы обеспечить хорошее качество воды и предупредить ее цветение. Эти мероприятия состоят в подготовке чаши будущего водохранили-ща, в частности освобождении ее терри-тории от растительности, углублении бе-регов, устройстве вокруг водохранилищ не менее стометровой защитной зоны зе-леных насаждений, запрещении вспахива-ния берегов и выпаса на них скота и т. д. В связи с изложенным о гигиенической характеристике водоисточников разного происхождения ГОСТ 2761 предусматри-вает при выборе источников водоснабже-ния в первую очередь ориентироваться на напорные, межпластовые — артезианские воды. При невозможности их использова-ния изыскивают другие в следующем по-рядке: а) межпластовые безнапорные во-ды, в том числе родниковые; б) грунто-вые воды; в) открытые водоемы. ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ Методов улучшения качества воды много, и они позволяют освободить воду от опасных микроорганизмов, взвешенных частиц, гуминовых соединений, придаю-щих воде цвет, от избытка солей (каль-ция, магния, железа, марганца, фтора и др.), дурнопахнущих газов, токсиче-ских и радиоактивных веществ. Применение различных методов улуч-шения качества воды позволяет в макси-мальной мере использовать водные ре-сурсы местности и обеспечить население доброкачественной водой. К числу наиболее часто применяемых методов улучшения качества воды на водо-проводах относятся: осветление — устра-нение мутности воды, обесцвечивание — устранение цветности воды, обеззаражи-вание — освобождение воды от патоген-ных микробов и вирусов. Осветление и обесцвечивание воды Осветление и частичное обесцвечивание воды достигаются путем длительного от- . стоя. Отстаивание основано на том, что в стоячей или медленно текущей воде взве-шенные вещества, имеющие большую плотность, чем вода, выпадают и осажда-ются на дно. Отстаивание осуществляется как в самих источниках водоснабжения, так и в водохранилищах. Но естествен- ный отстой протекает медленно, и эффек-тивность обесцвечивания при нем невели-ка. Поэтому в настоящее время для освет-ления и обесцвечивания воды часто при-меняют химическую обработку коагулян-тами, ускоряющую осаждение взвешен-ных частиц. Процесс осветления и обесцвечивания воды, как правило, завершают фильтро-ванием воды через слой зернистого мате-риала", например через песок или измель-ченный антрацит. Применяют два вида фильтрования — медленное и скорое. Естественное отстаивание и медленное фильтрование воды. Естественное отстаивание воды производят в горизонтальных отстойниках, представляющих собой резервуары глубиной в несколько метров, через которые вода движется непрерывно сочень малой скоростью. Вода пребывает в от-стойнике 4—8 часов. За это время осаждаются преимущественно грубодисперсные взвеси. После отстаивания воду для окончательного осветления пропускают через медленно действу-ющий фильтр (рис. 18). Он представляет собой кирпичный или бетонный резервуар, на дне ко-торого устраивают дренаж из железобетонных плиток или дренажных труб с отверстиями. Че-рез дренаж профильтрованная вода отводится из фильтра. Поверх дренажа загружают под-держивающий слой толщиной 0,7 м щебня, галь-ки и гравия постепенно уменьшающейся кверху крупности, не дающей вышележащему песку просыпаться в отверстия дренажа. На поддер-живающий слой загружают фильтрующий слой толщиной 1 м с диаметром зерен от 0,25 до 0,5 мм. Когда фильтр загружен, через него мед-ленно, со скоростью 0,1—0,3 м/ч, пропускают очищаемую воду. |

в воде (в мг/л), а М — мак-симальное количество кислорода (в мг), которое может раствориться в 1 л воды при данной тем-пературе воды в момент отбора пробы.

в воде (в мг/л), а М — мак-симальное количество кислорода (в мг), которое может раствориться в 1 л воды при данной тем-пературе воды в момент отбора пробы.