ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА 12 страница

На рис. 36 представлены кривые звуков равной громкости, из которых видно, что от частоты 16 до 1000 Гц (стандартный звук) величина порога слышимости значительно падает (т. е. громкость увеличивается), от 1000 до 4000 Гц порог слышимости еще немного уменьшается, при частотах больше 4000 Гц наблюдается некоторое повышение порога, т. е. снижение громкости звуков. Раздражающее и повреждающее слух действие, как правило нарастает с увели-чением частоты звука.Весь слышимый диапазон звуков разбит на полосы (октавы), каждую из которых называют по величине, средней для нее частоты, а именно: 31, 62,5, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. При акустических измерениях спектральный состав шума, определяют

8 3—1011

Рис. 36. Кривые равной громкости. с помощью шумомера. и анализатора спектра. В состав шума автомобиля входят звуки с частотами 60—2000, мотоцикла 500—1000, сигнала автомобиля 1000—4000, мужского голоса 120— 5000, чириканья птиц 2000—4000 Гц. .Сила звука обусловлена амплитудой колеба-ния звуковой волны. С увеличением амплитуды возрастает сила звука1 и создаваемое им звуковое давление 2. В качестве пороговой по слышимости силы звука (I0) является величина энергии, равная 10-12 Вт/м2 на частоте 1000 Гц и соответствующее ей звуковое давление (Р0), равное 2 • 10-5 Па. С увеличением звукового давления возрастает ощущение громкости. Вся «слышимая» шкала абсолютных единиц звукового давления укладывается в интервал от 2 •10-5 (порог слышимости) до 2 • 102 (порог болевого ощущения) Па. Однако подобная шкала не отражает физиологических особенностей слухового анализатора, восприятие которым звуков описывается законом Вебера—Фехнера, т. е. воспринимаемая человеком громкость звука пропорциональна логарифму звукового давления. Изложенное послужило основанием для создания логарифмической шкалы уровней звукового давления, в которой единицей измерения является децибел (дБ).

1 Сила звука определяется количеством зву 2 Единицей измерения звукового давления Логарифмические единицы позволяют оценить интенсивность звука не абсолютной величиной звукового давления, а ее уровнем, т. е. отношением фактически создаваемого давления к пороговой величине давления. За условный нулевой уровень в шкале децибел принято звуковое давление (Р0). находящееся на пороге слухового восприятия, т. е. 2 •10-5 Па. Звуковое давление на 12,4% больше, порогового называется уровнем силы звука 1 дБ, звуковое давление на 12,4% большее, чем 1 дБ, равно уровню силы звука 2 дБ и т. д. (наше ухо различает по громкости два звука, если давление одного из них на 12,4% больше, чем другого) . Уровень силы звуков можно рассчитать по формуле: L = 20Ig•(p/p0 дБ, где Ро —пороговая ве- Ро личина, Р — величина звукового давления, создаваемого данным звуком (шумом). Если подставить в эту формулу на место Р звуковое давление, вызывающее ощущение боли (L = = 20 1g (2•102 )/(2•10-5 ) дБ; L =20 • 7 - 140 дБ), то ста- 2 • 10-6 нет понятно, что слышимый диапазон шкалы включает в себя уровни силы звука от 0 (порог слышимости) до 140 (болевой порог) дб в этой шкале увеличение уровня звукового давленая на каждые 10 дБ соответствует увеличению громкости примерно в 2 раза, увеличение на 20 дБ — 22, т. е. в 4 раза, увеличение на 40 дБ — 24, т. е. в 16 раз, и т. д. Представление о том, какой примерно громкости соответствуют шумы различных источников в дБ, можно получить, рассмотрев таблицу 14. Таблица 14 Уровни шума (в дБА), создаваемые различными источниками

Современные шумомеры имеют 2 шкалы. Одна шкала дБ, которая отвечает физическим свойствам звука (шума). Ею пользуются при наличии анализатора спектра шума, измеряя уровень звукового давления (в дБ) в пределах каждой полосы. При отсутствии анализатора спектра шума пользуются физиологически скорректированной шкалой дБА, называемой шкалой уровня звука. В этом случае шумомер автоматически корректирует физические данные в соответствии с тем, как воспринимает шумы слуховой анализатор человека. Так, при наличии в составе шума звуков низкой частоты показания прибора в дБА будут ниже, чем в дБ, в соответствии с кривыми равной громкости. Поэтому и нормативы допускаемого шума обычно даются в виде предельного спектра и в дБА.

По распределению звуковой энергии во времени различают шум постоянный, прерывистый, непостоянный, мпульсный. Постоянным называют шум, уровни которого во времени изменяются не более чем на 5 дБ (шум вентилятора, насоса). Прерывистым считается постоянный шум, который прерывается паузами, при этом время, в течение которого шум остается постоянным, составляет 1 с и более (например, шум лифта). Непостоянным считается шум, уровень которого во времени изменяется более чем на 5 дБ (транспортный шум). Разработан метод, с помощью которого для данного непостоянного шума можно рассчитать эквивалентный ему по воздействию на человека уровень звука в дБА постоянного шума. Импульсным называют шум, воспринимаемый как отдельные удары, например шум отбойного молотка. При характеристике импульсного шума определяют частоту следования (количество импульсов в секунду), длительность каждого импульса и др. Немалое, а иногда решающее значение имеет психофизиологическое восприятие шума. Кроме громкости оно зависит от источника, определяющего характер шума, и от вида деятельности человека во время воздействия шума. Так, например, при определенных условиях деятельности шепот, храпение могут мешать больше, чем громкая музыка или разговор. Шум, не оказывающий неблагоприятного воздействия на улице, может мешать при умственной работе или во время отдыха. При одновременном действии нескольких одинаковых источников шума суммарный уровень создаваемого ими шума (L) можно рассчитать по формуле LдБ = L1 + 10 1gn, где 1ц — уровень шума одного источника, n — количество источников. Из формулы видно, что если действуют два источника, то к уровню шума одного источника добавляется (10 lg 2) 3 дБ, если действуют десять источников, то—(10 lg 10) 10 дБ. Если же имеются два источника, создающие неодинаковый шум, то суммарный уровень звука находят по формуле: LдБ = Lm + ∆l, где Lm — уровень звука, создаваемый более шумным источником, ∆l — поправка, которая находится в зависимости от разности в уровне более и менее громкого звуков. При разности в I дБ она равна 2,5, при 10 дБ — 0,4. Воздействие шума на организм человека. Человек со дня рождения живет в мире звуков, которые дополняют характеристи-

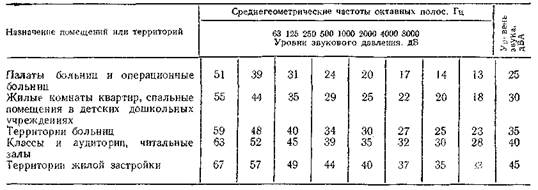

Рис. 37. Воздействие различных уровней звука на организм человека. ку объектов окружающей среды. Звуки речи необходимы для общения между людьми. Обычно городской шум усиливается днем, ослабляется к вечеру и минимален ночью. Полагают, что умеренный дневной шум в какой-то мере стимулирует процессы возбуждения в коре большого мозга. Мешающие шумы оказывают многообразное негативное воздействие на организм. В преддверно-улитковом органе звуковые колебания трансформируются в адекватные кодированные нервные импульсы, поступающие в подкорковые (ретикулярная формация, гипоталамус и др.) образования и слуховое поле коры большого мозга. Вследствие этого шум может воздействовать на: 1) центральную нервную систему, 2) вегетативную нервную систему, . 3) преддверно-улитковый орган. Из рис. 37 видно, что шум по его интенсивности и воздействию на организм можно разделить на пять областей: 1) область индифферентного шума (до 30 дБА), 2) нервно-психических реакций и нарушений (30—65 дБА), 3) вегетативных реакций и нарушений (65—90 дБА), 4) нарушений функции слуха (90—120 дБА), 5) баротравм и риска смерти (более 120 дБА). Необходимо отметить значительную индивидуальную чувствительность к действию шума, которая в известной мере зависит от силы сокращения мышц, ограничивающих амплитуду движения слуховых косточек. Все же причины разной устойчивости людей к дей-ствию шума нуждаются в дальнейшем изучении, так как знание их помогло бы разработать более эффективные лечебно-профилактические мероприятия для лиц, подвергающихся этому риску. При действии шума наиболее уязвима столь важная функция организма, как сон. Шум, возбуждая центральную нервную систему, удлиняет период засыпания, будит, укорачивает длительность сна. Даже у непроснувшихся людей шум уменьшает глубину сна, вызывает ряд вегетативных реакций (повышение артериального и внутричерепного давления), снижает эффективность сна. Порог влияния шума на спящих для разных людей лежит в области от 30 до 60 дБа. В одном из экспериментов при шуме в 35 дБА просыпалось 23% испытуемых, а при шуме 45 дБА — 52%. Поэтому очень важно, чтобы в жилых домах и других помещениях (больницах, санаториях), предназначенных для сна, уровень звука в ночное время не превышал 25—30 дБА. Под воздействием шума клетки центральной нервной системы вначале возбуждаются, затем наступает охранительное торможение (падает тонус, усталость, сонливость, апатия), а в дальнейшем — истощение нервных центров с развитием астенического состояния (торможение в коре и возбуждение подкорковых образований); эмоциональная неустойчивость, плохое самочувствие, головная боль, бессонница и т. п. От действия шума (35—55 дБА и более) замедляется скорость зрительно-моторной и аку-стико-моторной реакций, удлиняется латентный период и падает сила рефлексов. Еще больше страдает от шума (начиная с 40 дБА) нервно-психическая деятельность. «Шум — враг мысли» (Сенека). Доказано, что шум ослабляет внимание, ухудшает восприятие информации, логическое мышление, кратковременную память и ряд других нервно-психических функций. Шум в 65—90 дБА способен вызвать первичные вегетативные реакции, что объясняют возбуждающим действием его на ретикулярную формацию (доказано с помощью ЭЭГ), которая, в свою очередь, повышает возбудимость вегетативной нервной системы. По Леманну, шум свыше 70 дБ воздействует на вегетативную сферу даже в том случае, если он не вызывает отрицательной психической реакции. Наиболее изучены вегетативные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы органов пищеварения и эндокринных желез. Чувствительны к действию шума больные с гипертонической болезнью в I стадии. При действии шума течение гипертонической болезни и ряда других заболеваний органов кровообращения ухудшается, лечебные мероприятия не приносят должного успеха. Изменения со стороны пищеварительной системы заключаются в ослаблении сократительной способности желудка, торможе-нии перистальтики, замедлении эвакуации пищи из желудка, нарушении секреторной деятельно-сти. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки чаще регистрируется у людей, работающих в условиях- воздействия интенсивного шума( (80 дБА и более). Воздействие ретикулярной формации на гипоталамус приводит к стимуляции системы, гипофиз.— кооковое вешество надпочечников (ре-акция стресса). Шум ведет к снижению работоспособности не только при умственной, но часто и при физической работе.Увёличивая утомление, ухудшая внимание, понижая скорость рефлекторных реакций, маскируя звуковые сигналы, шум может Способствовать травматизму. Интенсивный шум в салоне автобуса (до 75—85 дБА) иди в кабине автомашины (до 80—85 дБА), воздействуя на нервную систему водителя, увеличивает риск уличного травматизма. Если уровень звука превышает 80—90 дБА, то нарушаются обменные процессы в клетках спирального органа (предполагают, что за счет нарушения кровоснабжения). Это вызывает даже после кратковременного воздействия шума временное повышение порога слышимости (на 5—20 дБ и более). Подобная реакция наблюдается и у лиц, пребывающих несколько часов в день на улицах с интенсивным движением транспорта. За время отдыха в бесшумной обстановке острота слуха восстанавливается. При многолетнем воздействии интенсивного и в особенности высокочастотного шума может развиться профессиональная тугоухость. При 85 дБА тугоухость может развиться у 9%, при 90 дБА — у 20% людей. О тугоухости профессионального происхождения известно уже давно. А может ли ухудшить слух современный городской шум? Точных данных для ответа на этот вопрос нет. Обращают лишь внимание на то, что у ряда африканских племен, живущих в бесшумных условиях, острота слуха сохраняется до глубокой старости и у людей 70 лет она не хуже, чем у городских жителей 30—35-летяего возраста европейских стран. Шум в 120—130 дБА, воздействуя на пред-дверно-улитковый орган, вызывает ощущение боли. Вследствие костной проводимости он оказывает непосредственное механическое воздействие на клетки ганглиев. Шум в 150 дБА вызывает смертельную баротравму (для защиты от него необходимы шумозащитные шлем и костюм) ; он возникает под летящим на небольшой высоте реактивным самолетом, вблизи места запуска ракеты (до 175 дБА и более), при взрывах Городской шум.Главным источником уличного шума является внутригородской транспорт, его средства генерируют шум порядка 80—90 дБА. В этом шуме превалируют низкие и средние частоты (рис.50), обладающие меньшим раздражающим и повреждающим действием, но зато лучше распространяющиеся в воздухе, огибающие препятствия, проникающие через форточки, щели в окнах. Так, звук 125 Гц на расстоянии 50 м снижается на 1 дБА, 250 Гц — на 3 дБА, 1000 Гц — на 8, 4000 — на 15 дБА. Если на тихих улицах интенсивность шума 40—45 (до 60) дБа, то на магистральных достигает 85—90, а во время «пик» 100—110 дБА. В связи с развитием воздушного транспорта защита городов и лежащих под воздушными трассами (полеты, взлеты, посадки, развороты) населенных пунктов стала одной из актуальнейших задач. Во многих городах уровень шума при полете самолетов на высоте до 0,5—1 км достигает 70—85, а при подлете к посадке и при взлете — до 100 дБА. Шум реактивных' самолетов в связи с наличием в спектре высокочастотных составляющих оказывает большее раздражающее действие, чем шум винтовых самолетов. Особое беспокойство авиационный шум вызывает ночью. Внезапно возникающий авиационный шум в ночное время не только будит, он часто вызывает чувство тревоги, испуга. В селениях, удаленных от аэропортов на расстояние 5—10 км, жалобы поступали от 60— 87% населения, 15—20 км — от 45—75%, 30 км —от 13%. Постоянное круглосуточное воздействие городского шума высокой интенсивности повышает нервное напряжение, снижает эффективность творчества, производительность труда, эффективность отдыха и сна населения, способствует развитию и обострению различных заболеваний. Гигиеническое нормирование коммунального шума. Основой борьбы с шумом являются его допустимые уровни, впервые разработанные и узаконенные в Советском Союзе. Они имеют следующие особенности: 1) физиологически обоснованы; 2) дифференцированы для различных условий деятельности человека (отдых, учеба, сон и т. п.); 3) учитывают длительность действия шума и его характер; 4) ограничивают предельно допустимый уровень зву- Таблица 15 Допустимые уровни звукового давления и уровней звука для коммунального шума

ъкового давления во всех октавах (так называемый предельный спектр — «ПС») либо дают предельный уровень звука в дБА. В таблице 15 приведены основные нормативы. При пользовании ими вносят следующие поправки. В таблице указаны нормативы для ночного времени, с 23—00 до 7—00. Для дневного времени к ним добавляют 10 дБ. Указанные нормативы распространяются на условия, когда в наиболее шумные 30 мин шум действует от 56 до 100% времени. Если же длительность действия шума лишь 18—56% времени, то для дневного времени можно добавить еще 5 дБА, если 6—18% — добавляют 10 дБА, менее 6% — 15 дБА. В курортных районах указанные в таблицах допустимые уровни уменьшают на 5 дБА. В местах отдыха -внутри микрорайона шум не должен превышать 40—45 дБА. Для шума самолетов на территории жилой застройки приняты следующие допустимые уровни: 1) максимальный уровень звука днем 90, ночью 80 дБА, 2) эквивалентный уровень звука днем 65, ночью 55 дБА. Эти нормативы, в особенности для ночного времени, нельзя признать оптимальными, перед специалистами поставлена задача снижения их. Профилактика и борьба с шумом. Борьба с шумом настолько актуальна и сложна, что во многих городах и городских районах созданы при гор- и райисполкомах специальные комиссии по борьбе с шумом, которые координируют деятельность советских, хозяйственных, научных, санитарных, профсоюзных организаций и общественности в этой области. Профилактика коммунального шума должна начи- наться еще с момента составления проекта строительства нового или реконструкции существующего города (микрорайона). Рекомендуется с помощью расчетов составить «шумовую карту», нанося условными знаками прогнозируемый уличный шум на карту города. Аналогичные шумовые карты составляются в существующих городах путем планомерных замеров шума в различных местах населенного пункта. Сопоставление шумовых карт с ПДУ шума помогает конкретизировать задачи в деле борьбы за акустический комфорт в городе. Мероприятия по борьбе с уличным шумом проводятся в следующих основных направлениях. Наиболее радикальны технические меры, направленные на источники шума. Применительно к городскому шуму это замена шумных источников или снижение создаваемого ими шума за счет их совершенствования. В настоящее время в [ ОСТы на транспортные средства, станки и машины вводятся нормы, предусматривающие ограничение создаваемого ими шума. Одной из эффективнейших мер борьбы с городским шумом являются планировочные мероприятия. В этом случае средствами защиты являются расстояние и применение экранизирующих средств. Эти методы находят конкретное воплощение в приемах застройки города: зонирование населенного пункта, застройка жилой зоны микрорайонами, обводные магистральные дороги по периметру города. здания-барьеры, вынос шумных промышленных предприятий за пределы жилой зоны, тщательный выбор мест для строительства школ, больниц и других объектов, особо нуждающихся в тишине, и др. Большое, а иногда решающее значение имеют административные меры. К ним относятся ограничение фонических сигналов уличного транспорта, упорядочение движения легкового и грузового транспорта на определенных улицах, соблюдение комплекса мер, ограничивающих квартирный и уличный шум с 23 до 7 ч и в выходные дни, в том числе запрещение проезда автотранспорта в это время по ряду улиц, ограничение шума громкоговорителей, расположенных на улицах, площадях, скверах и т. п. Все перечисленные мероприятия осуществляются эффективно, если общественность и отдельные граждане активно борются с шумом. Поэтому борьба с шумом невозможна без гигиенического воспитания населения. Врачи, обслуживающие поликлиники, обязаны совместно с врачами санэпидстанций разъяснять населению значение акустического комфорта для высокой работоспособности взрослых, успеваемости детей, здорового ободряющего сна, эффективного отдыха (особенно после воздействия производственного шума), хорошего настроения. Глава 8. ГИГИЕНА ЖИЛИЩА ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС КАК СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА Важнейшей социальной проблемой является обеспечение населения городов, рабочих поселков и сел здоровым и удобным жилищем. Люди строят жилище, чтобы защитить себя от неблагоприятного воздействия климатических факторов (жары, холода, ветра, атмосферных осадков), а также с целью создания здоровых условий для умственных занятий, воспитания детей, отдыха, сна, восстановления сил и личной гигиены. Человек проводит в жилище значительную часть жизни, поэтому роль жилища для него огромна. Хорошее жилище положительно влияет на здоровье человека, его эмоциональное состояние, работоспособность и на весь быт. Жилище прошло большой путь развития от примитивных пещер и шалашей древнего человека к величественным и комфортабельным многоэтажным зданиям современной эпохи. Однако в условиях капиталистического общества жилищный вопрос не может решаться удовлетворительно. Причиной этого является частная собственность на жилые здания, вследствие чего жилище становится средством дополнительной эксплуатации трудящихся. Квартирная плата в капиталистических странах составляет 25—40% зарабатываемых средств. Вот почему там и поныне значительная часть населения живет в лачугах и трущобах. Подобные жилищные условия были и в дореволюционной России. В Донбассе, например, шахтеры жили в плотнозаселенных рабочих казармах и в землянках. Даже в Петербурге в 1912 г. 155 000 человек снимали «углы», 63 000 жили в подвалах, а 22 000 человек ютились на чердаках. В этих жилищах на одного человека приходилось не более 2 м2 площади. С первых же дней после Великой Октябрьской социалистической революции партия и государство приступили к решению жилищного вопроса в стране. Были национализированы все крупные домовладения, осуществлено массовое переселение трудящихся с окраин и подвалов в центральные кварталы и благоустроенные квартиры, принадлежавшие ранее буржуазии, резко снижена квартирная плата (до 4—5% заработка семьи). Широко развернулось государственное и кооперативное жилищное строительство. Уже в 1940 г. жилищный фонд городов и рабочих поселков увеличился по сравнению с 1917 г. более чем в 2 раза. Одновременно строились сотни тысяч детских ясель, садов, школ, средних и высших учебных заведений, клубов и других учреждений культуры, больниц — все эти общественные здания также относят к жилой среде, поскольку современный человек проводит в них значительную часть своего нетрудового времени. Поистине грандиозные масштабы приобрело жилищное строительство после Великой Отечественной войны. Среднегодовой объем его в городах ныне превышает 100 млн. м2, в то время как в дореволюционной России весь жилищный фонд составлял 180 млн. м2, Ежегодно в СССР празднуют новоселье 10—11 млн. человек. причем свыше 90% семей получают отдельную квартиру. Только в десятой пятилетке построены жилые дома общей площадью 530 млн. м2, благодаря чему более 50 млн. человек улучшили жилищные условия. Задачи гигиены жилища. Соответствие жилища ранее перечисленным физиологическим и социальным потребностям человека зависит от ряда условий: 1) гигиенической ситуации в населенном пункте, в том числе от способа его застройки и степени санитарного благоустройства, 2) гигиенической обстановки в микрорайоне, элементами которого являются жилые здания, 3) типа жилого здания, применяемых строительных материалов, конструкции частей здания, 4) внутренней планировки квартиры, состава помещений и их размеров, 5) инсоляции и освещения, 6) микроклиматических условий и отопления, 7) чистоты воздуха и вентиляции, 8) санитар-ного содержания жилища. Все перечисленные вопросы изучаются гигиеной жилища. Основные ее задачи состоят в изучении влияния жилищных условий на здоровье и быт населения с целью научного обоснования соответствующих гигиенических нормативов и рекомендаций. Из социальных, гигиенических и противоэпидемических соображений каждая семья нуждается в отдельной квартире. Поэтому в практике жилищного строительства применяются преимущественно дома различной этажности, но с квартирной планировкой. Крупные города застраиваются многоквартирными, многоэтажными зданиями, этажность которых в последние годы возрастает. Расселение в высоко-этажных зданиях несколько затрудняет связь жильцов с земельным участком, но это компенсируется рядом преимуществ. Освобождается больше территории для зеленых насаждений и физкультурных сооружений. В много- и высокоэтажных (более 5 этажей) зданиях выше уровень сани-тарно-технического благоустройства. Они оборудуются водопроводом, канализацией, мусоропроводами и лифтами, балконами и лоджиями, центральным отоплением, средствами усиления естественной вентиляции, а в жарких районах и кондиционерами, вакуумными установками для обеспыливания жилых помещений. Расселение жителей в многоэтажных зданиях облегчает профилактическую и лечебную деятельность участковых врачей. Имеются пред- положения, что в будущем будет осуществляться переход на строительство крупных высотных зданий, в нижних этажах и пристройках к которым будет размещаться все необходимое для повседневного обслуживания жильцов: продовольственные магазины, магазины кулинарии и полуфабрикатов, столовые—рестораны, детские дошкольные учреждения, клубы с библиотекой, аудитории, спортзалы и т. п. В настоящее время при проектировании жилых зданий исходят из того, что плотность заселения одной комнаты должна быть не более чем двумя (взрослыми), а в перспективе одним человеком. Поэтому с учетом демографических данных о численности семей большинство квартир проектируется с жилой площадью от 18 до 60 м2, что позволяет иметь от 1 до 4—5 комнат. Минимальной жилой площадью на одного человека считалось 9 м2. Такая площадь при высоте помещения 2,5—3,2 м обеспечивает достаточный объем (и чистоту) воздуха в жилище на одного человека, расстановку необходимой мебели, свободное пространство и важную в гигиеническом отношении дифференцировку помещений квартиры на спальню для взрослых, детскую комнату и столовую. Однако сейчас осуществляется переход на жилую площадь 13,5 м2 (общую площадь 20 м2) на одного человека. В состав квартиры входят жилые (спальня, комната дневного пребывания — столовая, кабинет) и вспомогательные (кухня, уборная, ванная и т. д.) помещения. Гигиенические условия квартиры во многом зависят от ее планировки, т. е. взаимного размещения комнат и ориентации их окон. Планировка должна обеспечить изоляцию жилых помещений от вспомогательных, удобную связь между помещениями при минимальном количестве проходных комнат, хорошую инсоляцию их и возможность сквозного проветривания, предупреждение шума и загрязнения воздуха, способствовать созданию лучших микроклиматических условий. За годы Советской власти благодаря резкому повышению благосостояния колхозников и значительному росту их культурных и гигиенических запросов произошли коренные изменения в жилищном строительстве на селе. Поэтому вполне естественно, что индивидуальный жилой дом колхозника должен отвечать всем пе- речисленным гигиеническим требованиям с учетом некоторых специфических условий жизни на селе. Так, в сельских жилых домах, кроме жилых комнат, кухни, уборной, ванной и передней, целесообразно устроить стеклянную веранду, предусмотреть кладовые для хранения зимнего и верхнего платья и производственной одежды. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МИКРОКЛИМАТУ ЖИЛИЩ И СРЕДСТВАМ ЕГО ОПТИМИЗАЦИИ Микроклимат в жилом помещении в холодный период года должен обеспечить благоприятные условия теплообмена человеку, одетому в легкую одежду и находящемуся длительное время в сидячем положении. Эти условия в основном зависят от теплофизических свойств ограждений (малая теплопроводность, большая теплоустойчивость) и системы отопления. В теплый период (жаркие дни) оптимальные микроклиматические условия могут быть созданы только при подаче в помещение кондиционированного воздуха, другие меры способны лишь улучшить микроклимат, но не нормализовать его. Важнейшим фактором микроклимата жилых помещений является температура воздуха. Исследования показали, что зимой в жилище (при конвекционной системе отопления) наиболее благоприятной температурой воздуха в условиях умеренного и теплого климата является 19—20° С, в холодном климате 20—22° С. Поскольку в современном строительстве используются большие поверхности остекления, то снижается средневзвешенная температура ограждений и увеличивается теплоотдача человека излучением. Поэтому большинство людей предпочитает температуру воздуха в помещении не ниже 20—22° С, а жалобы на дискомфорт появляются лишь при температуре воздуха 24° С и выше. В' спальных помещениях для лучшего сна желательна температура воздуха 16— 18° С. При перемещении по комнате человек не ощущает температурной разницы, если колебания температуры воздуха по горизонтали не превышают 2—3° С. Перепад температуры воздуха в вертикальном направлении при измерении на высоте 0,1 и 1,5 м от пола также не должен быть более 2—3° С. Низкая температура у пола ведет к охлаждению ног, неприятному самочувствию и к простудным заболеваниям, особенно у детей. Суточные колебания температуры воздуха должны быть в пределах 2—3° С. |