ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА 11 страница

конструкций (компактные установки) для доступности изготавливаются заводским способом. Большой выбор этих сооружений позволяет в любых местных условиях гигиенически правильно решить вопрос удаления и очистки сточных вод. Глава 7. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ УРБАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ Термин «урбанизация» происходит от латинского слова «urbs» — город. Под урбанизацией понимают процесс концентрации в городах промышленности, науки, культуры, миграцию населения из сел в города, рост городского населения за счет увеличения количества городов и жителей в них. Урбанизацию 'хорошо характеризуют следующие данные. С 1800 по 1950 г. общая численность населения земного шара увеличилась в 2,6 раза, а городского — в 25 раз. Если в начале XIX в. лишь несколько процентов населения жило в городах, то в 1950 г.— 30%, в 1970 г.— около 50, а в отдельных экономически развитых странах более 75—85%. Индустриализация и научно-технический прогресс способствуют интенсивному процессу урбанизации и в нашей стране. Если в 1926 г. в Советском Союзе в городах жило 26,3 млн. человек (18% населения), то в 1978 г.—162,5 млн. человек (62%). Урбанизация связана с тем, что в крупных городах легче развивать промышленность, науку, технику. Крупные города привлекают людей. В них больше возможности найти работу, которая бы отвечала образованию, квалификации и интересам человека. В них лучше условия для образования, повышения квалификации, богаче культурная жизнь, выше уровень коммунального комфорта (водопровод, канализация, центральное отопление, тепло-, газо- и электроснабжение, коммунальные прачечные и др.), лучше медицинское обслуживание. Но, как и всякий процесс, урбанизация может иметь и отрицательные стороны, которые полностью проявились в условиях капитализма в связи с присущей ему бесплановой, скученной застройкой городов и неудовлетворительным решением вопросов санитарного благоустройства, в особенности районов, заселенных трудящимся населением. Урбанизация в капиталистическом мире характеризуется прежде всего стихийностью роста городов, население которых нередко превышает 5—10 млн. человек (Нью-Йорк, Лондон, Мехико, Токио и др.). Мало того, соседние города сливаются, образуя городские агломерации, насчитывающие до 20 млн. жителей и более. Безудержный рост городов в условиях хаотичной застройки усугубляет отрицательные стороны городской жизни. Так, много гигиенических проблем связано с внутригородским транспортом, потребность в котором опережает рост количества населения. Удаленность от места работы и ежедневные двух, трехчасовые переезды в перегруженном городском транспорте дополнительно утомляют людей, забирая у них время отдыха. Специальные исследования показали, что при увеличении длительности переезда на работу сверх 30—35 мин в один конец среди работающих увеличивается заболеваемость с временной утратой трудоспособности. Насыщение городов индивидуальным транспортом при градостроительных недостатках (недостаточная ширина улиц, отсутствие подземных переходов и т. д.) привело к трем негативным последствиям: уличному травматизму, шуму, загрязнению воздуха. Смертность всего населения от травматизма среди других причин вышла на третье место, а у людей в возрасте от 17 до 30 лет — на первое. В США, Англии, Японии от транспортного травматизма погибает в 4—6 раз больше людей, чем от всех инфекционных болезней вместе взятых. В конце прошлого столетия известный немецкий гигиенист Р. Кох писал, что придет время, когда городской шум станет опаснее чумы. Это время пришло. Если на тихой улице уровень шума составляет 35— 40 дБ, то на улицах с интенсивным движением он достигает 90—100 дБ и более. Городской шум истощает нервную систему жителей, снижает трудоспособность, мешает отдыху и сну. По данным ВОЗ, от

25 до 40% жителей крупных городов Запада вынуждены из-за шума систематически принимать снотворное. Исследования свидетельствуют о том, что городской шум является одним из факторов риска в возникновении нервно-психических заболеваний, гипертонической и других болезней, в развитии которых ведущую роль играет функциональное состояние нервной системы. По данным французских ученых, в шумных городах меньше средняя продолжительность жизни. Если промышленные источники загрязняют атмосферу локально, то автотранспорт диффузно загрязняет весь воздушный бассейн города. В ряде городов концентрация СО. в,уличном воздухе в десятки раз превышает ПД'К; у регулировщиков движения и -водителей транспорта в крови находили до 20—30% карбоксигемо-глобина и ряд симптомов, свидетельствующих об угрозе острого отравления. Напомним, что выхлопные газы автотранспорта являются причиной фотохимического смога. Кроме того, воздушный бассейн крупных городов загрязняется выбросами промышленных предприятий из-за их нерационального размещения и неэффективной очистки выбросов, а также многочисленными небольшими бытовыми котельными, вовсе не имеющими сооружений для очистки. В результате над крупными городами и индустриальными центрами почти всегда висят «шапки» загрязненного воздуха, поглощающие значительное количество солнечной радиации. С начала этого столетия в Париже количество пасмурных дней увеличилось с 90 до 150, то же имеет место в Лондоне и других городах. Последствиями загрязнения атмосферы городов является повышенная заболеваемость рахитом, болезнями органов дыхания, аллергическими заболеваниями и раком легких. Чем крупнее город, тем выше смертность от этих болезней (табл. 13). Среди условий, необходимых для поддержания здоровья человека, большое значение принадлежит зеленым насаждениям. Но в связи с высокой стоимостью земли большинство капиталистических городов постепенно лишилось их, территории, занятые ранее зелеными насаждениями, теперь застроены. Расчеты гигиенистов показывают, что площадь внутригородских зеленых насаждений должна быть не менее 30—40 м2 на 1 жителя, а в больший- стве западных городов она равна всего 3—8 м2 (в Риме — 6,4 м2, в Лондоне — 8 м2). Не лучше обстоит дело с зелеными пригородными зонами. Развитие городского транспорта, увеличение количества личных автомобилей, «комнатная жизнь», 3—5-часовые ежедневные просмотры телевизионных передач, коммунальный комфорт способствуют гиподинамии, которой придают немалое значение в росте количества заболеваний сердца и сосудов. Недостаток -зеленых насаждений, помимо прочего, сокращает время пребывания человека вне закрытых помещений и способствует гиподинамии. Чем крупнее город, тем больше в нем факторов, приводящих к нервно-психическому напряжению. Шум, высокий темп жизни, быстрая смена ситуаций, необходимость соблюдать осторожность—эти раздражители заставляют городского жителя постоянно пребывать в состоянии стресса, нервно-психического напряжения. В США за 50 лет количество госпитализируемых психически больных на 1000 горожан выросло в 2 раза. В росте количества нервно-психических заболеваний играют роль и социальные условия (неуверенность в завтрашнем дне, безработица, алкоголизм, наркомания и т. п.). Нервно-психическое напряжение и стрессовое состояние могут иметь значение в учащении и других заболеваний. Так, показатель смертности от инфаркта миокарда в Нью-Йорке и Филадельфии в 2 раза выше, чем в соседних небольших городах. К числу сложнейших санитарных проблем крупных городов принадлежит водоснабжение. Огромные потребности в воде могут быть удовлетворены лишь за счет крупных поверхностных водоемов (рек, озер), а они имеются не везде и, как правило, загрязняются сточными водами вышерасположенных городов и промышленных предприятий. В крупных городах усложняется снабжение жителей натуральными пищевыми продуктами, в особенности свежими овощами, зеленью, молоком и молочными продуктами. В них образуется огромное количество жидких и твердых отходов, нуждающихся в систематическом удалении и обезвреживании. Таким образом, человек создал город и жилище для удовлетворения своих материальных, культурных, бытовых и гигиенических потребностей, однако в условиях капитализма отрицательные стороны городской жизни во многом стали превалировать над положительными и настолько угрожать здоровью населения, что привели даже к мыслям о кризисе города. Многочисленные проекты зарубежных архитекторов и гигиенистов по преодолению этого кризиса и оздоровлению городов не смогли быть реализованы в условиях капиталистического строя. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ СОВЕТСКОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ История показала, что в Советском Союзе, где создание наиболее благоприятных условий жизни населения — основное направление социальной политики Коммунистической партии и Советского государства, имеются все возможности для решения социальных, архитектурных и гигиенических проблем урбанизации. Урбанизация в нашей стране сопровождается повышением жизненного уровня трудящихся, все более полным обеспечением их жилищем, совершенствованием методов застройки городов, улучшением санитарного благоустройства, общественного городского транспорта, лечебно-профилактического и культурно-бытового обслуживания. Этому благоприятствовало то, что в СССР градостроительство регламентируется рядом законодательных актов, развивается на основе государственного планирования с уче- том самых последних достижений социологии, архитектуры, гигиены и других наук. Уже с 1933 г. в СССР запрещается строить, расширять, реконструировать населенные пункты без утвержденных проектов их планировки, обеспечивающих создание благоприятных и здоровых условий труда и жизни. Предусмотрено обязательное участие санитарно-эпидемиологических станций в рассмотрении и согласовании проектов населенных мест. Огромное значение для теории и практики советского градостроительства имеет постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР от 10 июля 1935 г. «О генеральном плане реконструкции города Москвы». В нем были впервые изложены важнейшие социальные и гигиенические принципы советского градостроительства. Это постановление было проведено в жизнь и явилось образцом для реконструкции и строительства других городов. В дальнейшем важную роль сыграли положения о советском градостроительстве, изложенные в Программе Коммунистической партии Советского Союза и решениях партийных съездов. В СССР действуют СНиП П-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных мест», которыми руководствуются архитекторы и органы санитарного надзора. Основные гигиенические принципы советского градостроительства сводятся к следующему. 1. При строительстве или реконструкции населенного пункта делается все возможное для удовлетворения материальных, духовных и гигиенических потребностей всего населения. Принимаются меры для устранения резких различий между городом и селом. В последние годы в Советском Союзе все чаще начинают разрабатывать проекты не только отдельных городов, поселков и сел, но и целых экономических районов, т. е. осуществляется так называемая районная планировка. Районная планировка позволяет наиболее рационально использовать природные факторы (водоемы, подземные источники водоснабжения, зеленые массивы и др.) и размещать населенные пункты и производственные объекты. Проекты районной планировки разработаны для Донбасса, Кузбасса, Целинного края, Юж- ного берега Крыма и многих других районов страны. 2. Рекомендуется ограничивать рост крупных и сверхкрупных городов, а небольшие города поднимать до уровня средних (100 000—500 000 жителей), которые, по мнению большинства гигиенистов и архитекторов, можно расценивать как оптимальные. Вблизи этих городов на расстоянии 60—80 км и более могут располагаться города-спутники на 80 000—100 000 жителей каждый. Близость к центральному городу и скоростной транспорт компенсируют некоторые недостатки малых городов. В городах-спутниках можно максимально сохранить природные ресурсы и создать оптимальные гигиенические условия'. 3. Для создания здоровых условий жизни большое значение имеет правильный выбор территории для строительства нового или расширения существующего города, а также фукциональное зонирование его. Основные функциональные зоны города: жилая (селитебная), промышленная, коммунально-складская, внешнего транспорта, пригородная с местами и объектами для отдыха населения. Рациональное взаиморасположение функциональных зон имеет решающее значение для создания благоприятных гигиенических условий в городе (рис. 34). 4. Особое внимание уделяется застройке жилой зоны. С гигиенических позиций наилучшей признается застройка микрорайонами. В селитебной зоне должна быть предусмотрена развитая сеть учреждений бытового, культурного, медицинского и физкультурного обслуживания населения. Большое значение в создании здоровых условий жизни имеют различные виды зеленых насаждений. 5. Предусматриваются все виды санитарного благоустройства, т. е. водопровод, канализация, генеральная схема сбора, удаления и обезвреживания твердых отбросов с соответствующими сооружениями, центральное отопление, газо- и электроснабжение и др. 6. К числу четырех важнейших проблем города (место работы, жилище, отдых, передвижение) причисляют внутригородской транспорт. Основной упор делается на общественный транспорт, для которого требуется значительно' меньшая, чем для индивидуального, площадь улиц; при нем меньше загрязнение воздуха и опасность

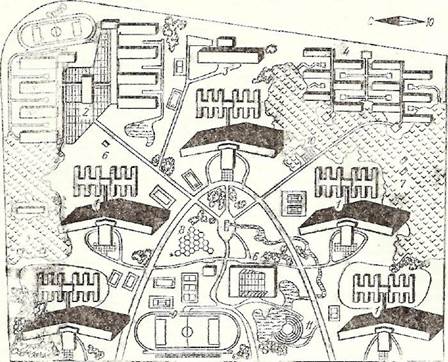

Рис. 34. Схема функционального зонирования города: 1 — территория селитебная; 2 — промышленная; 3 — транспортная; 4—складская; 5 — лесопарковая; 6 — защитные зоны; 7 — резервные земли. травматизма. Преимущество следует отдавать тем средствам транспорта, которые создают меньший шум, не загрязняют воздух и менее опасны. 7. При разработке проектов населенных мест предусматриваются мероприятия по санитарной охране атмосферного воздуха, водоемов и почвы, а также по предупреждению вредного действия шума, сотрясений, электромагнитных полей диапазона радиочастот и ряда других факторов. За годы Советской власти с учетом этих принципов были реконструированы Москва, Ленинград, Киев, Баку и многие другие города и построено более 1100 новых социалистических городов: Магнитогорск, Запорожье, Караганда и др. Несмотря на интенсивные темпы урбанизации и на размещение в советских городах мощнейшей в мире индустрии, отрицательные стороны урбанизации не смогли здесь проявиться в такой мере, как они дали себя знать за рубежом. Об этом свидетельствуют и данные исследования физической среды городов, и результаты изучения состояния здоровья и заболеваемости городских жителей. Так, медико-статистические исследования не выявили существенных отличий в общем уровне заболеваемости между городом и селом (РСФСР, А. Н. Виноградов) и средней продолжительности жизни (УССР, П. Т. Грабовский, Г. Ю. Ворона).

Рис. 35. Микрорайон на 10 000 жителей. Площадь микрорайона застроена всего на 10—12%: 1 — ансамбль жилых зданий; 2 и 3 — школы; 4 — пансионат для престарелых; 5 — фруктовый сад; 6 — общественный центр микрорайона; 7 — микрорайонный сад; 8 — оранжереи; 9 — стадион со спортивным комплексом; 10 — коммунально-хозяйственный корпус; 11 — открытый театр. Все же, анализируя заболеваемость по отдельным нозологическим формам, А. Н. Виноградов констатировал, что заболеваемость органов кровообращения и нервной системы, а также катаром верхних дыхательных путей городского населения несколько выше, чем сельского. Селитебная зона города предназначается для расселения людей. Под нее отводят наиболее здоровые и удобные земельные участки, богатые зелеными насаждениями. Очень важно рационально разместить по отношению к ней промышленную зону. Последнюю, размещают: 1) ниже жилой зоны по течению реки, чтобы не загрязнять водоем в границах населенного пункта промышленными стоками; 2) с подветренной стороны по отношению к жилой зоне; 3) на определенном расстоянии от жилой зоны. Величина разрыва между промышленным предприятием и жилыми зданиями зависит от характера его вредного действия. Санитарным законодательством установлены санитарно-защитные зоны шириной от 50 до 1000 м. В случае необходимости величина разрыва может быть по решению санитарных органов увеличена. Еще большей должна быть величина санитарного разрыва от аэропортов — в зависимости от класса — от 5 до 30 км. Санитарно-защитную зону озеленяют полосами (30—50 м) древесно-кустар-никовых растений. В центре жилой зоны располагают административно-культурные учреждения, крупные магазины и т. п. Жилая зона делится на районы (по 100 000—200 000 человек), а каждый район на микрорайоны. Таким образом, микрорайон является функциональным элементом застройки города (рис. 35). Он представляет собой часть жилой зоны города (на 6000—18 000 жителей), со всех сторон ограниченную городскими магистральными улицами, по которым происходит интенсивное движение городского транспорта. В микрорайоне, кроме жилых зданий, размещают все учреждения повседневного пользования (ясли и детские сады, школы, продуктовые магазины, столовые, приемные пункты белья в стирку и пр.). предусматривают зеленые массивы для повседневного отдыха населения. Площадь микрорайона 4—5 га на тысячу жителей. С целью обеспечения лучших бытовых условий и охраны населения от вредного влияния пыли, выхлопных газов автотранспорта, шума, вибрации основную массу жилых домов и детских учреждений размещают в глубь микрорайона. Чем выше этажность жилых зданий, тем большая площадь микрорайона может быть использована для зеленых насаждений, физкультурных сооружений и отдыха. Предельная плотность застройки при 5-этажных зданиях 21%, при 9-этажных 17%. Для хорошей инсоляции и проветривании жилищ необходимо, чтобы между зданиями были достаточные разрывы: не менее двойной высоты здания между фасадами и 10— 15 м между торцами. На остальной площади микрорайона размещают зеленые насаждения (не менее 40% площади микрорайона), детские площадки и физкультурные сооружения, имеющие большое значение для предупреждения гиподинамии жителей всех возрастных групп. Необходимо 3 дифференцированных комплекса физкультурных сооружений. Для детей до 7 лет и от 7 до 10 лет — площадки для подвижных игр и дорожки для езды на велосипедах. Радиус обслуживания их не должен превышать 100—200 м. Для более старших детей и взрослых с радиусом обслуживания не более 500 м должны сооружаться площадки для гимнастики, волейбола, баскетбола, тенниса или бадминтона, настольного тенниса. Их общая площадь в микрорайоне должна составлять не менее квадратного метра на жителя. В масштабах района сооружают физкультурно-спортивный центр со стадионом и плавательным бассейном. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В устранении резких различий окружающей среды между городом и селом важнейшую роль играют зеленые насаждения — деревья, кустарники, газоны, цветы, которые приближают горожанина к природе, вызывают у человека чувство эстетического наслаждения, благотворно влияют на его настроение, психику и здоровье. Обильно озелененный город красив, прия- тен, уютен; город без зелени однообразен, уныл, скучен. Умелое использование различных зеленых насаждений позволяет значительно уменьшать санитарные вредности урбанизации. Зеленые насаждения благотворно' влияют на микроклимат микрорайонов и города в целом, смягчая его. Листва деревьев защищает от палящих лучей солнца, а почва, покрытая травой, слабо нагревается (при температуре асфальта более 50° С температура почвы с газоном менее 20° С). Среди зеленых насаждений температура воздуха меньше на 1—3° С. Поэтому в знойные летние дни среди зеленых насаждений теплоотдача человека излучением и конвекцией облегчается, тепловое самочувствие улучшается, физиологические сдвиги (учащение пульса, повышение температуры кожи) уменьшаются. Прохладней не только на озелененной территории, ко и в помещениях, прилегающих к ней (например, палаты больниц). Зеленые насаждения обладают ветрозащитным действием, которое распространяется на расстояние, равное 10—30-кратной высоте посадок. Уменьшая силу ветра, деревья способствуют оседанию пылевых частиц. Благодаря огромной фильтрующей поверхности лиственного покрова зеленые насаждения задерживают значительное количество пыли и даже газов. Проведенные в Москве, Харькове и других городах исследования показали, что в зоне зеленых насаждений в 2—4 раза меньше пыли, чем на смежных неозелевенных улицах. Древесно-кустарниковая растительность снижает шум. Полоса зеленых насаждений в 8—10 м может снизить уровень шума на 5—7 дБ. Зеленый массив пригородной зоны служит резервуаром чистого воздуха для населенного пункта. Отсюда чистый, обогащенный кислородом воздух приносится ветром в населенный пункт. Действующие строительные нормы предусматривают обязательное устройство следующих видов зеленых насаждений: вдоль улиц, скверы, сады микрорайонные (не менее 1 га) и жилых районов (3 га), парки районные (10 га) и городские (15 га), лесопарковую зону. Подсчеты показывают, что в селитебной зоне городов обычно 20—25% территории застроено зданиями, 20—22% территории занято улицами, площадями и пр., а остальные примерно 50% территории долж- вы быть озеленены. Внутригородских зеленых насаждений должно быть 30—50 м2 на жителя. Во многих советских городах эти нормы уже достигнуты или будут достигнуты в ближайшие годы. Важную роль для рационального отдыха населения, в особенности в связи с двумя выходными днями в неделю, играет ближайшая к городу территория шириной 5—10 км, отводимая под лесопарковый пояс. Здесь должно быть предусмотрено все необходимое для отдыхающих как в летнее, так и зимнее время, а также высокий уровень санитарного благоустройства (водоснабжение, канализация, удаление отбросов и т. п.). Лесопарковая зона связывается с селитебной удобным и быстрым транспортом. Как показывает опыт, стремление современного городского жителя, имеющего личный автомобиль, к природе настолько велико, что в пределах 50—70 км вокруг города желательно также выделить территории как для кратковременного двухдневного, так и для более длительного отдыха (в палатках), в особенности у водоемов. Должны быть разработаны правила пользования этой территорией в целях отдыха, в которых должны найти отражение санитарные требования и рекомендации. ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ И ЗАСТРОЙКИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ Одной из важнейших задач коммунистического строительства является ликвидация существенной разницы между городом и деревней. Поэтому в настоящее время в основу планировки, застройки и благоустройства сел положены те же гигиенические принципы, что и при строительстве городов, но с учетом специфики сельских условий (плотность застройки не превышает 5—6%, а заселенность 20—25 человек на 1 га). Участок для строительства нового или расширения существующего села выбирают на ровной незатапливаемой во время па-водка территории, расположенной не ближе 3 км от возможных очагов выплода малярийных комаров. Желательно, чтобы почва была песчаной или суглинистой, это предупредит избыточное переувлажнение ее в период распутицы и дождей. Хорошо, если участок благодаря рельефу местности или зеленым массивам имеет естественную защиту от действия холодных ветров или песчаных заносов. Участок должен быть обеспечен достаточным количеством добро-качественной воды (желательно подземной) и не пересекаться шоссейными или железнодорожными магистралями. При планировке села необходимо правильно распределить территорию между основными зонами: жилой с общественным центром и производственной. Под жилую зону отводят лучшую часть земельного участка. Основными элементами жилой зоны являются жилые кварталы с жилыми зданиями и примыкающими к ним приудадебными участками (площадью примерно 0,25 га), культурно-бытовые и лечебно-профилактические учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы. В настоящее время в селах применяют компактный тип застройки в виде жилых кварталов. Прежнее линейное расположение зданий вдоль транспортной магистрали нерационально из-за большой протяженности села, что затрудняет культурно-бытовое обслуживание и санитарно-техническое благоустройство. Компактная застройка облегчает и удешевляет устройство водопровода, канализации, центрального отопления, газификацию, мощение тротуаров и улиц. В центральной части селения устраивают общественный центр — площадь, на которой размещают сельсовет, почту, клуб, чайную, магазины, гостиницу и т. п. Школы, детские сады и ясли целесообразнее располагать в стороне от центральной площади, возможно дальше от дорог, по которым движется автотранспорт, в местах, удобных для населения. Фельдшерско акушерский пункт также размещают несколько в стороне от центральной площади и тоже в месте, удобном для населения, недалеко от производственной зоны. Сельскую больницу рациональнее расположить на окраине села с хорошими подъездными дорогами. При выборе места для бани исходят из возможности обеспечения ее водой и спуска сточных вод без ухудшения санитарного состояния водоема в пределах населенного пункта. Кроме зеленых насаждений в усадьбах, вдоль улиц и в скверах, желательно разбить парк. Опыт показывает, что жилые здания нужно строить не ближе 100 м от водоема, в противном случае он сильно загрязняется. В производственной зоне размещают все хозяйственные постройки колхоза и производственные комплексы (ремонтно-механи-ческие мастерские, цех для приготовления кормов, животноводческие фермы, подсобные производства). Объекты этой зоны могут быть источниками вредностей, которые отрицательно влияют на санитарные условия жизни населения. К вредностям относятся: а) шум, вызываемый передвижением тракторов и автомашин, применением циркулярной пилы, работой двигателей; б) пыль, образующаяся при передвижении сельскохозяйственных машин, транспорта и при прогоне стада; в) дым от ремонтных мастерских, котельных, кирпичных заводов; г) дурной запах и мухи от животноводческих комплексов, птицеферм и навозохранилищ: д) сточные воды с территории производственной зоны. Чтобы предупредить действие этих вредностей, производственную зону располагают по отношению к жилой с подветренной стороны, ниже по рельефу местности и ниже по течению реки. Кроме того, между жилой и производственной зонами создают санитарно-защитную зону шириной не меньше 100— 200 м, которую озеленяют несколькими полосами древесно-кустарни-ковых насаждений. Наиболее близко к жилой зоне размещают складские помещения, за ними — ремонтные мастерские, еще дальше -— животноводческие и птицеводческие постройки, навозохранилище и изолятор для больных животных. Если между жилыми зданиями и животноводческими фермами на 400— 800 голов достаточен разрыв в 200—300 м, то создание крупных ферм на тысячи голов требует увеличения разрыва до 1500— 3000 м и более. В санитарном отношении важно, чтобы дороги для выезда и въезда в производственную зону сельскохозяйственных машин, транспорта и прогона скота проходили вне села. Проезд транспорта и тракторов через село нарушает покой, вызывает запыленность воздуха и опасен в отношении травматизма. Водоснабжение колхозного села и усадьбы совхоза обеспечивается путем постройки водопровода или сети общественных колодцев с радиусом обслуживания не больше 100 м. Индивидуальные дома колхозников желательно строить с теплыми промывными уборными. Для удаления и очистки стоков рекомендуется сооружать на предусадеб-ных участках площадки подземной фильтрации или фильтрующие колодцы. КОММУНАЛЬНЫЙ ШУМ, ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ПРОФИЛАКТИКА Хотя коммунальный шум не вызывает таких тяжелых клинических изменений в слуховом анализаторе, как производственный, борьба с ним имеет не меньшее социально-гигиеническое значение, поскольку его действие неблагоприятно сказывается на многих функциях организма и распространяется на все население. В связи с научно-техническим прогрессом, урбанизацией и развитием внутригородского транспорта борьба с городским шумом (уличным, жилищно-бытовым) и создание акустического комфорта стали актуальнейшими задачами коммунальной гигиены. Основные понятия о шуме. Шум представляет собой сочетание звуков различной частоты и интенсивности. В гигиене шумом называют нежелательные, мешающие человеку, звуки. Воздействие шума на организм человека зависит прежде всего от его громкости, которая определяется спектральным составом (частотой входящих в его состав звуков) и силой шума. Кроме того, оно зависит от распределения шума во времени, режима воздействия на человека и характера шума, обусловленного его происхождением. Слуховой анализатор человека воспринимает |