ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации

В Российской Федерации существуют следущие основные виды правотворческой деятельности: принятие нормативных актов полномочными органами государства; органами местного самоуправления; Глава 26. Правотворчество непосредственно народом путем референдума; заключение различного рода соглашений, содержащих нормы права (между Российской Федерацией и субъектами, входящими в ее состав, между субъектами РФ, между государственными органами и общественными объединениями, между работодателями и работниками предприятий, учреждений, объединений и т.д.). Принятие нормативных актов органами государства. Эта форма правотворчества является наиболее распространенной в Российской Федерации. Правом принятия нормативных актов обладают Государственная Дума, представительные органы республик, входящих в состав Российской Федерации, краев, областей, автономных областей, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. К числу правотворческих органов относятся также Президент РФ, Правительство РФ, министерства, государственные комитеты и ведомства Российской Федерации, президенты, правительства, министерства, государственные комитеты и ведомства республик, входящих в состав федерации, главы администраций (губернаторы), правительства, департаменты соответствующих национально-государственных и административно-территориальных образований. Правотворческими полномочиями обладает в пределах своей компетенции администрация объединений, комбинатов, предприятий и учреждений (локальное правотворчество). | Полномочия на издание нормативных актов каждого органа определяются Конституцией и иными законами в зависимости от места, занимаемого каждым из них в системе органов Российского государства. Государственная Дума принимает законы и постановления по вопросам, отнесенным к ее ведению Конституцией. Такие акты издаются как по вопросам, отнесенным Конституцией к исключительному ведению федеральных органов власти, так и по вопросам совместного ведения федеральных органов власти Российской Федерации и органов власти субъектов РФ. Они принимаются с соблюдением особой процедуры, предусмотренной регламентом Государственной Думы. Президент РФ, будучи главой государства, на основе Конституции и законов РФ издает указы, причем они могут быть и нормативного, и Ц индивидуального, оперативного характера! Правительство как высший орган федеральной исполнительной власти правомочно решать вопро- | сы государственного управления, отнесенные к его ведению. Свои акты нормативного характера Правительство обычно издает в форме постановлений. Министерства, государственные комитеты, иные ведомства, будучи "| центральными органами исполнительной власти, руководят поручен- 26.2. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации ными им сферами управления. Их полномочия в области издания нормативных актов определены законами, актами Президента и Правительства. Обычно министерства, являясь органами единоличного руководства, издают приказы, распоряжения и инструкции, государственные комитеты как коллегиальные органы — постановления, распоряжения, инструкции. Администрация объединений, предприятий, учреждений в. пределах своих полномочий издает так называемые локальные нормативные акты, регулирующие отношения внутри соответствующих подразделений (например, принятие правил внутреннего трудового распорядка). Принятие нормативных актов органами местного самоуправления. Следующий вид органов, осуществляющих правотворческую деятельность, — это органы местного самоуправления — районные, городские, районные в городах, поселковые и сельские представительные органы власти и соответствующие им местные администрации. Издавая нормативные акты (обычно они имеют разные наименования — решения, постановления, распоряжения и т.д.), органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение гражданами всех вопросов местного значения через избираемые ими органы или непосредственно исходя из интересов населения, на основе закрепленных за органами самоуправления материальных и финансовых ресурсов. Референдум как вид правотворчества. За последнее время во многих государствах все большее распространение получает форма непосредственного участия народа в правотворчестве — референдум, т.е. принятие законов путем всенародного голосования. Именно таким путем была принята, например, действующая Конституция. Референдум — один из путей расширения демократии, привлечения граждан к решению важнейших вопросов государственной жизни. В данном случае народ непосредственно осуществляет определенный акт законодательной власти, принимает правотворческое решение. Решения, принятые всероссийским референдумом, обладают высшей юридической силой, в каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для применения на всей территории Российской Федерации. На всенародное голосование может быть поставлен текст законопроекта, по которому гражданам предлагается высказать свое мнение. Нормативные соглашения. Заключение соглашений, содержащих обязательные для исполнения правовые предписания, все шире используется в правотворческой практике Российского государства, причем такие соглашения заключаются между различными субъектами права Глава 26. Правотворчество и их юридическая сила неодинакова. Примером такого рода соглашений может служить, в частности, Федеративный договор, явившийся правовой базой создания Российской Федерации на новой основе. Он содержит нормы о распределении компетенции между государственными образованиями Российской Федерации, о предметах исключительного ведения федерации и ее субъектов, а также их совместного ведения. Практикуется заключение соглашений и по экономическим, политическим и иным вопросам между федерацией и отдельными ее членами (республиками, краями, областями и т.д.), между субъектами федерации. Характерной особенностью современных взаимоотношений между общественными объединениями и государственными структурами является заключение разного рода соглашений, содержащих нормативные предписания. В первую очередь это касается регулирования трудовых отношений. Так, в соответствии с Законом РФ от 11.03.1992 №2490-1 «О коллективных договорах и соглашениях»1 может быть заключен коллективный договор — правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организации. Наряду с коллективным договором законом предусматривается также заключение разного рода соглашений — правовых актов, содержащих обязательства по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для работников конкретной профессии, отрасли, территории. В зависимости от сферы регулируемых отношений заключаются генеральные соглашения, устанавливающие общие принципы согласованного проведения социально-экономической политики, отраслевые (тарифные), которые определяют направления социально-экономического развития, условия труда и оплаты труда, социальные гарантии для работников отрасли (профессиональных групп), и наконец, специальные, связанные с решением социально-экономических проблем. 26.3. Основные стадии правотворческого процесса Процесс создания нормативного акта складывается из отдельных I стадий его подготовки, рассмотрения, утверждения и обнародования (оглашения). Характерными чертами такого процесса в Российской f 1 ВСНД и ВС РФ. 1992. № 17. Ст. 890. 26.3. Основные стадии правотворческого процесса Федерации являются дальнейшее укрепление демократических основ создания правовых норм, гласности и профессионализма, учет общественного мнения, повышение внимания к качеству и теоретической обоснованности принимаемых законодательных решений, широкое привлечение научной общественности к их выработке и обсуждению. Рис. 26.2. Стадии правотворческого процесса

Глава 26. Правотворчеетво Предварительное формирование государственной воли (подготовка проекта)(рис. 26.2). Первый этап правотворческого процесса начинается с принятия решения о подготовке проекта. Оно прежде всего находит воплощение в утвержденных планах подготовительных работ, принятие которых осуществляется в правотворческой практике Российской Федерации и ряда других государств. Кроме того, относительно законопроектов такое решение может исходить от высшего законодательного органа страны в форме поручения своим постоянным комитетам, Правительству или какому-либо иному органу или их совокупности разработать проект конкретного акта. Законопроект может быть подготовлен и по инициативе Президента, Правительства РФ, постоянных комитетов Государственной Думы, других органов и организаций, обладающих правом законодательной инициативы. Наконец, инициативу в подготовке законопроекта могут проявить входящие в Российскую Федерацию субъекты через их высшие органы государственной власти. Проекты указов Президента, постановлений Правительства обычно готовятся соответствующими министерствами и ведомствами либо на основании плана правотворческих работ, либо по разовому поручению Президента, руководства Правительства, либо по собственной инициативе. Такие проекты могут быть подготовлены также в аппарате соответственно Президента,Правительства. При подготовке проектов применяется ведомственный, отраслевой принцип. Согласно ему первоначальные проекты составляются теми органами и организациями, профилю деятельности которых они соответствуют. Такой принцип обеспечивает квалифицированное составление проекта, участие специалистов. Во многих случаях дается поручение разработать первоначальный текст проекта нескольким ведомствам, включая и юридический орган (министерство юстиции, Верховный Суд, Высший Арбитражный Суд, Прокуратура). В правотворческой практике используется в зависимости от содержания проекта и другой принцип, когда законопроекты готовятся постоянными комитетами "высшего представительного органа страны (законопроекты о выборах, о статусе народных депутатов и др.). Однако ведомственный принцип подготовки проектов все же преобладает в современной правотворческой практике. Активная роль в подготовке проектов принадлежит общественным объединениям: они готовят проекты по собственной инициативе или привлекаются к подготовке совместно с государственными органами. Большинство крупных законодательных актов, в первую очередь тех, 26.3. Основные стадии правотворческого процесса которые касаются граждан и их организаций, создаются с участием партий, профсоюзов и других общественных объединений. Следующая стадия правотворческого процесса — предварительные работы, предшествующие составлению текста проекта. До начала подготовки проекта важно выявить общественную потребность в нормативном регулировании соответствующей сферы отношений. Прежде всего определяют, каково фактическое состояние той области жизнедеятельности общества (экономики, политики, социальной сферы), к которой относится предлагаемый акт, существо вопроса, который должен быть решен в проекте, а также общая цель предлагаемого правового регулирования. При этом следует помнить, что проекты нормативных актов готовятся как с целью решения новых вопросов, возникших на практике и требующих правового урегулирования, так и для устранения имеющихся в законодательстве пробелов, устаревших предписаний и противоречий, множественности актов по одним и тем же проблемам. Анализ состояния законодательства по вопросам, относящимся к теме проекта, помогает понять, можно ли ограничиться внесением изменений и дополнений в ранее принятые акты или действительно необходимо подготовить новый акт. Заранее должны быть определены возможные последствия действия акта: экономические, социальные, юридические, экологические и другие, а также «просчитаны» возможные затраты материальных, финансовых и иных ресурсов, необходимых для решения вопроса, доходы, издержки и т.д. Для законопроекта и проекта другого важного акта в ряде случаев нужна разработка их научной концепции. Дальнейшая стадия — подготовка первоначального текста проекта. Для выработки важных и сложных проектов создаются комиссии, включающие представителей основных заинтересованных органов, общественных организаций, ученых-юристов и других специалистов. В случае необходимости комиссии образуют подкомиссии, рабочие и редакционные группы. К работе подготовительных комиссий, разрабатывающих проект того или иного акта, привлекаются заинтересованные ведомства, научные и практические учреждения, отдельные ученые, представители делового мира, предприниматели, квалифицированные юристы. Главное при этом — обеспечить работоспособный и компетентный состав комиссии: она должна сочетать в своей работе демократизм, профессионализм и деловитость. В подготовке проектов обязательно участие юридических подразделений органов и организаций, разрабатывающих проект. Такое учас- Глава 26. Правотворчество тие обеспечивает высокую юридическую культуру проекта, правильное его оформление и соблюдение правил законодательной техники, стыковку с действующим регулированием по теме проекта. Правотворческий орган может поручать подготовку альтернативных проектов нескольким органам, организациям, творческим коллективам или отдельным лицам либо заключать с ними договоры, а также объявлять конкурсы на лучший проект. Это дает возможность получить неординарные решения, отразить плюрализм мнений и позиций, выработать оптимальное решение того или иного вопроса. После того как первоначальный проект разработан, происходит предварительное обсуждение проекта. Оно обычно осуществляется с привлечением большого круга заинтересованных органов, организаций, общественности. Формы такого обсуждения разнообразны": это широкое обсуждение на местах (в республиках, областях и т.д.) с привлечением целого ряда учреждений, общественных организаций; парламентские чтения; обсуждение на совещаниях непосредственно при правотворче-ском органе с участием научной общественности и заинтересованных министерств, ведомств и иных организаций; расширенные заседания подготовительных комиссий; обсуждение в печати и на телевидении; рецензирование проекта научно-исследовательскими учреждениями; отзывы и заключения на проект со стороны министерств, ведомств, иных учреждений и организаций, не участвующих в его разработке, и т.д. Разнообразные формы обсуждения позволяют лучше учесть общественное мнение, дают составителям проекта ориентиры в работе. Все законопроекты обычно предварительно рассматриваются на заседаниях комитетов законодательного органа, которые по профилю своей деятельности заинтересованы в его принятии. Такое рассмотрение — залог делового и организованного прохождения проекта, гарантия углубленной проработки вопросов. Подготовленные проекты должны быть подвергнуты всесторонней правовой, финансовой, экологической и иной специализированной экспертизе. Такая экспертиза, будучи постоянной и обязательной, призвана способствовать повышению качества подготавливаемых нормативных решений, эффективности правотворческой работы. Важнейшие законопроекты могут быть вынесены на всенародное обсуждение. В процессе всенародного обсуждения законопроект публикуется в центральных и местных газетах и журналах, рассматривается на заседаниях представительных органов различных звеньев, в трудовых коллективах предприятий и учреждений, в воинских частях, общественных объединениях, на собраниях граждан по месту жительства. 26.3. Основные стадии правотворческого процесса Всенародные обсуждения в нашей стране пока еще не превратились в эффективный инструмент учета общественного мнения в законодательной работе, повышения качества законопроектов и должны организовываться значительно больше. После учета замечаний и предложений проект окончательно отрабатывается и редактируется. Как правило, это делает та рабочая комиссия, которая составляла первоначальный текст проекта. Затем наступает новый этап правотворческой процедуры, когда работа над проектом вступает в официальную фазу и осуществляется самим правотворческим органом, — возведение государственной воли в закон (деятельность правотворческого органа по рассмотрению и принятию нормативного акта). Этот этап начинается с внесения проекта в официальном порядке в соответствующий правотворческий орган от имени органа или организации, готовивших его. Правом официального внесения законопроектов в высший представительный орган страны (право законодательной инициативы) пользуются определенные полномочные органы, организации и лица, обычно предусмотренные в Конституции. Все официально внесенные законопроекты рассматриваются соответствующими комитетами палат, законодательного органа по профилю проекта, а также комитетом по законодательству. Следующая стадия правотворческого процесса, проводимая коллегиальным правотворческим органом, — внесение рассмотрения проекта в повестку дня заседания. Далее идут обсуждение и официальное принятие проекта. Эти стадии применительно к деятельности высшего представительного органа страны обычно детально определяются его регламентом. Рассмотрение законопроектов осуществляется в трех чтениях, если законодательным органом применительно к конкретному проекту не будет принято иное решение. Практика проведения нескольких чтений законопроекта позволяет более внимательно и всесторонне пр9анали-зировать проект, внести в него необходимые поправки и обеспечить тем самым принятие более продуманного законодательного решения. При первом чтении законопроекта заслушивается доклад инициатора законопроекта и содоклад головного комитета. Затем депутаты обсуждают основные положения законопроекта и высказывают предложения и замечания в форме поправок, рассматривают предложения об опубликовании при необходимости законопроекта для обсуждения. По результатам обсуждения законодательный орган одобряет основные положения законопроекта или отклоняет его. Глава 26. Правотворчество Рассмотрение внесенных поправок к проекту и подготовка его ко второму чтению осуществляются головным комитетом или другим органом, которому поручена доработка проекта. При втором чтении с докладом выступает председатель головного по данному законопроекту комитета либо руководитель органа, дорабатывающего проект. Обсуждение проводится постатейно, по разделам или в целом. В результате второго чтения законодательный орган либо принимает закон, либо отклоняет его, либо возвращает на доработку. Порядок голосования и подсчета голосов обычно четко устанавливается регламентами законодательного органа. В деятельности законодательных органов ряда стран (в частности, в Российской Федерации) существует практика принятия законов в трех чтениях. Так, в соответствии с Регламентом Государственной Думы принятый во втором чтении законопроект направляется в ответственный комитет Государственной Думы для устранения возможных внутренних противоречий, установления правильных взаимоотношений статей и редакционной правки ввиду изменения текста законопроекта при втором чтении. При третьем чтении законопроекта не допускается внесение в него поправок и возвращение к его обсуждению в целом либо по отдельным статьям, главам, разделам. Принятый федеральный закон затем рассматривается Советом Федерации и одобряется им либо отклоняется. В последнем случае закон возвращается в Государственную Думу для дополнительного рассмотрения. Принятый и одобренный Советом Федерации федеральный закон затем направляется Президенту РФ для подписания и опубликования. Президент имеет право не согласиться с содержанием закона и возвратить его в Государственную Думу для дополнительного рассмотрения. В Регламенте Государственной Думы установлен порядок повторного рассмотрения федеральных законов, отклоненных Советом Федерации, а также повторного рассмотрения тех из них, которые отклонены Президентом РФ. Коллегиальные правотворческие органы (Правительство, государственные комитеты и др.) принимают нормативные акты простым большинством голосов. Президент государства, министры и другие органы единоличного руководства утверждают свои акты (указы, приказы, инструкции и т.д.) в персональном порядке. Официальное оглашение принятого нормативного акта. Заключительной стадией правотворческого процесса является официальное опубликование принятого нормативного акта в особых, предусмотренных законом печатных органах (специальные официальные издания, 26.4. Законодательная техника газеты), а также его официальное оглашение в иной форме (по радио, телевидению, телеграфу, путем рассылки официальных текстов в заинтересованные органы и организации). Таким образом обычно обнародуются законодательные акты, нормативные решения Президента и Правительства. Во многих странах установлено правило, согласно которому не опубликованный в официальном издании акт (кроме актов, содержащих государственную или военную тайну) не влечет правовых последствий и лицо (орган) не несут юридической ответственности за нарушение его предписаний. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 15 Конституции неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Ведомственные акты, издаваемые министерствами, государственными комитетами и иными учреждениями, публикуются в издаваемых этими ^органами бюллетенях (если таковые имеются), а также в официальном порядке рассылаются в подчиненные органы, учреждения, организации. Акты местных органов самоуправления публикуются в соответствующих бюллетенях, а также развешиваются на видных местах. 26.4. Законодательная техника Под законодательной техникой понимается система правил и приемов подготовки наиболее совершенных по форме и структуре проектов нормативных актов, обеспечивающих максимально полное и точное соответствие формы нормативных предписаний их содержанию, доступность, простоту и обозримость нормативного материала, исчерпывающий охват регулируемых вопросов. От соблюдения правил законодательной техники во многом зависит степень совершенства законодательства, доходчивость нормативных актов, высокий уровень учета и систематизация законодательства. К форме готовящихся проектов предъявляются следующие требования: логическая последовательность изложения, взаимосвязь нормативных предписаний, помещаемых в правовом акте; отсутствие противоречий внутри нормативного акта, в системе законодательства; максимальная компактность изложения норм права при глубине и всесторонности отражения иХ содержания; ясность и доступность языка нормативных актов; точность и определенность формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве; сокращение до минимума Глава 26. Правотворчество количества актов по одному и тому же вопросу в интересах лучшей обозримости нормативного материала, облегчения пользования им, укрупнение правовых актов. Необходимой предпосылкой высокой культуры правотворчества служит выявление и тщательное изучение предшествующего законодательства по вопросам, составляющим содержание проектируемого акта. Новый акт вливается в систему права и оказывает на предшествующее законодательство существенное воздействие. Установление нового нормативного регулирования, его упорядочение невозможно без официального определения судьбы актов, которые по-иному регулируют тот же вопрос, без отмены устаревших, утративших свое значение актов. Если в действующих актах имеются повторения, несогласованности, противоречия с предполагаемым регулированием, то должны быть подготовлены в качестве самостоятельных статей (пунктов) проекта либо пунктов постановления о введении в действие предложений о внесении в действующие акты изменений в связи с принятием нового нормативного решения, о признании актов, их частей утратившими силу, а также поручение нижестоящим органам привести свои акты в соответствие с новым актом. Для нормативных актов характерны единые унифицированные стереотипы, формальные реквизиты, заранее установленные структурные части. Без таких официальных атрибутов, как указание места издания, даты, наименования (вида) нормативного акта (закон РФ, Основы законодательства и т.д.), его названия, подписей официальных лиц, а для ряда актов — и порядкового номера издания, не может быть нормативного акта как официального документа. Законодательные акты обычно делятся на статьи; президентские, правительственные и ведомственные акты, акты местных представительных органов и их исполнительных структур — также на пункты. К статьям закона, как правило, даются заголовки, в которых обозначается предмет регулирования соответствующей статьи. Значительные по объему акты подразделяются на главы, разделы, части. Некоторые из них снабжаются преамбулами, приложениями. Точность, лаконичность и строгость стиля — характерные черты языка нормативных актов. Для законодательного текста не свойственны эмоциональная окрашенность, вольная литературная обработка. Очень важно единство употребления терминов. Один и тот же термин должен последовательно использоваться в тексте акта при обозначении одного и того же понятия. В качестве обязательного компонента в нормативном акте необходимо предусмотретье специальные правовые средства, обеспечивающие 26.4. Законодательная техника его соблюдение: меры поощрения, контроля, порядок разрешения споров и т.д. В проекте, содержащем предписания, которые устанавливают обязанности государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан, меры ответственности за их нарушение формулируются в том случае, если они отсутствуют в действующем законодательстве. Если же такие меры уже предусмотрены, то следует дать отсылку к устанавливающим их действующим актам. В случае необходимости одновременно с проектом закона готовится проект постановления о порядке введения закона в действие. В проекте такого постановления регламентируются вопросы отмены или изменения ранее принятых законов либо их отдельных частей, начала действия закона, формулируются правила, которые должны распространяться на отношения, возникшие до вступления закона в силу, решаются другие вопросы, касающиеся порядка его реализации. ©Контрольные вопросы 1. Что такое Правотворчество? 2. Каковы основные принципы правотворческой деятельности? 3. Каковы виды правотворчества в Российской Федерации? 4. Каковы основные стадии правотворческого процесса? 5. Что такое законодательная техника и каково ее значение для качественной подготовки проектов нормативных актов? Ш Литература 1. Законодательная техника / Под ред. М.Ю. Тихомирова М., 2000. 2. Законотворчество в Российской Федерации. М., 2000. 3. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов. М., 1999. 4. Керимов ДА. Законодательная техника. М., 1998. 5. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. 6. Паленина С.В. Качество закона и эффективность законодательства М., 1993. 7. Правотворчество в СССР. М., 1974. 8. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под ред. B.C. Нерсесянца. М., 1999. 9. Протасов В.Н. Что и как регулирует право. М., 1995. 10. Сенякин И.Н. Специализация и унификация российского законодательства: Проблемы теории и практики. М., 1993. 11. Ушаков А.А. Законодательная стилистика. Пермь, 1967. 12. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина, М., 1990. Глава 27 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 27.1. Понятие систематизации законодательства Систематизация законодательства — это постоянная форма развития и упорядочения действующей правовой системы. В современных цивилизованных государствах имеется значительное число нормативных актов, принимаемых различными правотворческими органами. Правотворчество не может остановиться на определенном этапе, а все время находится в движении, развитии в силу динамизма социальных связей, возникновения новых потребностей общественной жизни; требующих правового регулирования. Постоянно меняющаяся правовая система, ее развитие и совершенствование, принятие новых нормативных актов, внесение в них изменений, отмена устаревших нормативных решений объективно обусловливают упорядочение всего комплекса действующих нормативных актов, их укрупнение, приведение в определенную научно обоснованную систему, издание разного рода сборников и собраний законодательства. Такая деятельность по приведению нормативных актов в единую, упорядоченную систему обычно называется систематизацией законодательства. Анализ и обработка действующих нормативных актов, группировка правовых предписаний по определенной схеме, создание 'внутренне единой системы актов — необходимые условия эффективности право-творческой деятельности, способствующие ликвидации пробелов, уста-релостей и противоречий в действующем законодательстве. Систематизация законодательства необходима также как эффективное средство расчистки накопившихся массивов нормативных актов, ревизии действующей правовой системы. Кроме того, она обеспечивает удобство при реализации права, возможность хорошо ориентироваться в 27.1. Понятие систематизации законодательства законодательстве, оперативно находить и правильно толковать все нужные нормы. Наконец, систематизация является предпосылкой целена--правленного и эффективного правового просвещения и воспитания, научных исследований, обучения студентов. Ныне в России темпы правотворческой и в первую очередь законодательной деятельности как никогда высоки. Создаются сотни и тысячи новых нормативных актов, существенно меняющих характер и основные принципы правового регулирования. Поэтому, если сейчас не заниматься упорядочением действующей нормативной базы, которая увеличивается весьма быстрыми темпами, в будущем возникнут большие трудности в нахождении и использовании действующих норм права, хаос в российском нормативном хозяйстве. Дело осложняется еще и тем, что сейчас, когда создается практически новая правовая система в Российской Федерации, нужно также срочно решить судьбу формально действующих нормативных актов России и их частей, которые полностью либо частично противоречат новым нормативным решениям или попросту безнадежно устарели.

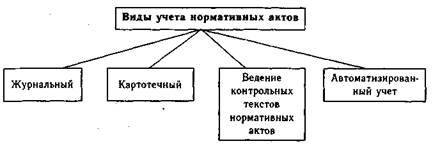

Рис. 27.1. Систематизация законодательства Обычно в понятие систематизации законодательства включаются четыре самостоятельных формы правовой деятельности (рис. 27.1): • сбор государственными органами, предприятиями, фирмами и другими учреждениями и организациями действующих нормативных актов, их обработка и расположение по определенной системе, хранение, а также выдача справок для заинтересованных органов, учреждений, отдельных лиц по их запросам (учет нормативных актов); • подготовка и издание различного рода собраний и сборников нормативных актов (инкорпорация законодательства); • подготовка и принятие укрупненных актов на базе объединения норм разрозненных актов, изданных по одному вопросу (консолидация законодательства); Глава 27. Систематизация законодательства • подготовка и принятие новых актов (типа кодексов), в которые помещаются как оправдавшие себя нормы прежних актов, так и новые нормативные предписания (кодификация законодательства). 27.2. Учет нормативных актов Четко налаженный учет законодательства необходим прежде всего для квалифицированного применения правовых норм в повседневной практической деятельности исполнительных органов, администрации предприятий, учреждений, в работе фирм, объединений и т.д. Особую роль играет четкий и полный учет законодательства в деятельности судебных и прокурорских органов. Кроме того, такой учет необходим для квалифицированной подготовки проектов законодательных и иных правовых актов, для составления разного рода сборников законодатель-ства и сводных кодификационных актов, перечней актов, подлежащих изменению или признанию утратившими силу, для осуществления спра-вочно-информационной работы (выдача справок по законодательству, составление разного рода тематических обзоров), подготовки заключений по проектам нормативных актов. Наконец, без надлежащего учета нормативных актов невозможно эффективное правовое просвещение, деятельность учебных и научных юридических учреждений. В Российской Федерации обычно подлежат учету федеральные законы, нормативные указы Президента РФ и Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, постановления Конституционного Суда РФ. В зависимости от функций органов и учреждений, производящих учет, в информационный массив могут быть включены и иные акты (например, международные договоры, законодательство субъектов РФ, акты органов местного самоуправления, нормативные разъяснения высших судебных органов РФ и т.д.). Основные принципы организации учета законодательства: • полнота информационного массива, обеспечивающая фиксацию и выдачу всего объема справочной информации, отсутствие пробелов и упущений в информационном массиве; • достоверность информации, основанная на использовании официальных источников опубликования нормативных актов, а также на своевременной фиксации внесенных изменений во включенные в информационный фонд акты; • удобство пользования, необходимое для оперативного и качественного поиска нужных сведений о праве. 27.2. Учет нормативных актов Рис. 27.2. Виды учета нормативных актов Наиболее простой вид учета законодательства (см. рис. 27.2)— это фиксация реквизитов нормативных актов в специальных журналах (журнальный учет). Такой учет может вестись по хронологическому, алфавитно-предметному или системно-предметному принципам. Хронологический принцип означает, что все подлежащие учету в соответствующем органе или учреждении нормативные акты регистрируются в журнале (журналах) по датам их принятия. Акты различной юридической силы (законы, указы, постановления и т.д.), как правило, подлежат отдельной регистрации. При алфавитно-предметной регистрации как более совершенном виде учета поступающих в орган, учреждение нормативных актов такие акты фиксируются по предметным рубрикам, располагаемым по алфавиту (например: аванс, аккредитив, аренда и т.д.). Оптимальная форма журнального учета — тематико-предметная, когда рубрики разделов журнала определяются в зависимости от деления всего массива законодательства на конкретные отрасли, подотрасли и юридические институты. Возможности журнального учета довольно скромны, и он используется лишь там, где информационный массив невелик и ограничен достаточно узкой проблематикой. Другая, более совершенная форма учета законодательства — картотечный учет, который заключается в создании разного рода картотек, т.е. системы карточек, расположенных по определенной системе. Такой учет применяется в центральных органах законодательной, исполнительной и судебной власти, в крупных учреждениях и организациях, которые по роду своей работы имеют дело с широким, многоотраслевым кругом нормативных актов и нуждаются в разноуровневой и большой по объему правовой информации. На карточках картотеки могут быть зафиксированы либо основные реквизиты акта (вид акта, его заголовок, дата издания, источник офици-

Глава 27. Систематизация законодательства ального опубликования), либо полный текст такого акта, что представляется более предпочтительным. Рубрики картотеки определяются на базе выработанного заранее словника, или рубрикатора. Поиск соответствующих карточек осуществляется как ручным способом, так и в полуавтоматизированном либо автоматизированном режиме' (карточки с краевой перфорацией, передвигающиеся полки и тиражирование необходимых карточек и т.д.). Преимущества картотечного учета состоят в том, что он позволяет оперативно вносить коррективы в карточки в соответствии с последующими изменениями, внесенными в помещенный на карточке акт, в быстроте поиска. Карточки в картотеке обычно располагаются по хронологическому, алфавитно-предметному либо предметно-отраслевому принципам. Наиболее удобен последний принцип, когда учет осуществляется путем расположения всех карточек в соответствующие разделы, подразделы, отделы, пункты и другие подразделения заранее разработанного и утвержденного классификатора, основанного на делении всего массива законодательства на отрасли, подотрасли, институты и т.д. Информационно-поисковой системой «Консультант-плюс» разработан единый многоуровневый классификатор нормативных актов, принимаемых правотворческими органами Российской Федерации и ее субъектов, который может быть использован во всех органах и организациях, осуществляющих учет нормативных актов. К числу его достоинств следует отнести высокий уровень детальности по большинству разделов, широкий охват регулируемых законодательством проблем, активное применение многоступенчатого дробления рубрик. Третья форма учета законодательства — ведение контрольных текстов действующих нормативных актов, т.е. внесение в тексты официальных изданий законов, указов, постановлений и других нормативных актов отметок об отмене, изменении, дополнении таких актов или отдельных их частей с указанием тех актов, на основании которых производятся эти отметки. В деятельности того или иного органа, учреждения могут сочетаться различные формы учета законодательства, взаимно дополняющие друг друга. Возможны, например, ведение журнального учета по хронологическому принципу вместе с созданием предметно-отраслевой картотеки либо картотечный учет и одновременное ведение контрольных текстов актов действующего законодательства. Такое сочетание разных форм учета способствует повышению эффективности справочно-информационной службы в области законодательства. 27.2. Учет нормативных актов Ныне все более активно используется так называемый автоматизированный учет законодательства на базе применения современной компьютерной техники и новейших достижений информатики. Создание автоматизированных информационно-поисковых систем по законодательству имеет ряд несомненных преимуществ по сравнению с другими видами учета нормативных актов. Во-первых, в компьютерные системы можно заложить практически безграничный объем правовой информации. Это все законодательство страны (законы, указы Президента, постановления Правительства, все виды ведомственных актов), включая и нормативные акты субъектов РФ, акты органов местного самоуправления, ныне отмененные нормативные акты, проекты будущих законов, законодательство ряда зарубежных государств, важнейшие решения судебных органов, аннотации юридической литературы и т.п. Во-вторых, справки о законодательстве и практике его применения можно получить при автоматизированном учете по любому интересующему абонента вопросу, в то время как, например, при картотечном учете такие справки можно выдать лишь в зависимости от рубрик классификатора картотеки. Наконец, компьютер создает возможность получить юридическую справку максимально быстро и сразу оттиражировать ее в необходимом количестве. Впервые автоматизированная система правовой информации была создана в США в 1960-х гг. группой ученых и юристов под руководством профессора Д. Хорти: В США и других западных государствах созданы десятки такого рода систем. Одни из них входят в состав аппарата органов законодательной, исполнительной и судебной власти, другие носят частный характер и обслуживают на договорной основе частные фирмы, организации, адвокатов, юрисконсультов. Существует единая система правовой информации для всех западноевропейских государств,.которая включает примерно 150 тыс. единиц правовых документов. В Российской Федерации подобные автоматизированные системы созданы в аппарате Государственной Думы, Совета Федерации, Президента РФ, Правительства РФ, в Министерстве юстиции РФ и в ряде других федеральных органов. Создан и активно разворачивает свою деятельность также и ряд коммерческих автоматизированных информационно-поисковых систем законодательства (Консультант-плюс, Гарант, Кодекс и др.). Ныне существующие информационно-поисковые системы по законодательству содержат десятки и сотни тысяч правовых информаци- Глава 27. Систематизация законодательства онных документов и позволяют осуществлять их поиск по различным данным: вид и заголовок правового акта, его номер и дата принятия, орган, его принявший, источник и дата официального опубликования такого акта, используемые в его тексте ключевые слова и др. 27.3. Инкорпорация законодательства Инкорпорация законодательства — это такая форма систематизации, когда нормативные акты определенного уровня объединяются полностью либо частично в издаваемые для широкого пользования сборники или собрания в определенном порядке (хронологическом, системно-предметном). Инкорпорация представляет собой, в принципе, постоянную деятельность государственных и иных органов с целью поддерживать законодательство в действующем (контрольном) состоянии, обеспечивать его доступность и обозримость, снабжать самый широкий круг субъектов достоверной информацией о законах и иных нормативных актах в их действующей редакции. Особенность инкорпорации состоит в том, что какие-либо изменения в содержание помещаемых в сборники актов обычно не вносятся и содержание правового регулирования по существу не меняется. Именно это свойство инкорпорации — сохранение неизменным содержания нормативного регулирования — отличает ее от кодификации и консолидации. Примеры издания разного рода официальных сборников и собраний законодательства в истории права довольно многочисленны. Так, знаменитый Свод законов Юстиниана как основной источник древнеримского права представлял собой форму инкорпорации действовавших в тот период в Риме норм. Ныне изданы и постоянно поддерживаются в контрольном состоянии своды (собрания) законодательства в США, ФРГ и ряде других государств. История создания различного рода сборников и собраний правовых актов в России имеет древние корни и довольно интересна и поучительна. Первая попытка систематизации действующих правовых норм в России была предпринята еще в XI—XII вв., в первом сборнике древнерусского права — в Русской Правде. Судебник 1497 г. стал предвестником создания кодифицированного общегосударственного законодательства. Появившееся в середине XVII в. Соборное уложение царя Алексея Михайловича вплоть до первой половины XIX в. оставалось 27.3. Инкорпорация законодательства основным сборником законодательных норм в России. К памятникам большой систематизаторской деятельности XIX в., проведенной под руководством известного юриста того времени М.М. Сперанского, следует отнести Полное собрание и особенно Свод законов Российской империи, который просуществовал, ежегодно обновляясь, вплоть до октября 1917 г. Свод законов в России был издан в 1832 г. и состоял из 15 томов. В него было включено около 36 тыс. нормативных актов (указов, манифестов, циркуляров и т.д.) и извлечений из них. В Свод вошли все действующие законодательные акты, исходящие от царя, нормативные акты, принятые Сенатом, министерствами, Святейшим Правительственным синодом. В 1960—1970-х гг. были подготовлены и изданы Систематическое собрание законодательства СССР в 50 томах и соответствующие собрания в союзных республиках. В них вошли расположенные по предметному принципу все действующие на момент издания собраний законодательные акты и нормативные решения правительств соответственно СССР и союзной республики. На их базе были подготовлены и выпущены в 1980-х гг. Свод законов СССР (11 томов) и Свод законов РСФСР (8 томов). Свод законов РСФСР был издан в 1986—1988 гг. и включал в себя действующие законодательные акты и важнейшие постановления Правительства РФ общенормативного характера. Все помещаемые в Свод акты располагались по предметному признаку. Как известно, период издания Свода законов РСФСР, а именно вторая половина 1980-х гг., характеризуется коренной ломкой социально-экономических и политических отношений в России, потребовавшей кардинальных изменений в законодательстве. Поэтому содержание Свода быстро устаревало, постепенно прекратилось издание дополнений к нему и ныне он превратился в исторический памятник, непосредственно не влияющий на развитие законодательства и правопри-менительную практику. Деление инкорпорации на виды производится по различным основаниям (см. рис. 27.3). В зависимости от юридической силы издаваемых сборников и собраний законодательства различают инкорпорацию официальную, официозную (полуофициальную) и неофициальную. Официальная инкорпорация осуществляется от имени и по пору-челию либо с санкции правотворческого органа (органов), который утверждает либо иным способом официально одобряет подготовленное Собрание (Свод). Такое Собрание (Свод) носит официальный ха- Глава 27. Систематизация законодательства рактер, т.е. оно приравнивается к официальным источникам опубликования помещенных в Собрание нормативных актов и на его материалы можно ссылаться в процессе правотворческой и правопримени-тельной деятельности, в договорах, жалобах и заявлениях граждан, направляемых в правоохранительные или иные государственные органы. Примером официальной инкорпорации может служить, например, изданный в 1980-х гг. Свод законов РСФСР. Рис. 27.3. Деление инкорпорации законодательства Формирование официальных Собраний (Сводов) обычно сопровождается большой подготовительной работой. В процессе их составления выявляются и признаются утратившими силу устаревшие, фактически недействующие, противоречащие позднейшему законодательству нор- 27.3. Инкорпорация законодательства мативные акты либо их отдельные части; в другие акты, частично противоречащие позднейшему законодательству, вносятся необходимые изменения. Принимается ряд новых законов и иных нормативных актов, ликвидирующих имеющиеся в законодательстве пробелы. Возможно также устранение множественности нормативных актов по одному вопросу путем принятия укрупненных, консолидированных актов. Официозная (полуофициальная) инкорпорация — это издание собраний и сборников законодательства по поручению правотворче-ского органа (органов) специально уполномоченными на то органами (в частности, Министерством юстиции). Причем правотворческий орган официально не утверждает и не одобряет такое собрание (сборник), и потому тексты помещенных в нем актов не приобретают официальный характер. Таковым было, например, Систематическое собрание действующего законодательства РСФСР, изданное в Российской Федерации в 1960-х гг. Неофициальная инкорпорация осуществляется ведомствами, организациями, государственными либо частными издательствами, научными учреждениями, фирмами, отдельными лицами, т.е. теми субъектами, которые не имеют специальных, предоставляемых правотворческим органом полномочий издавать Собрание законодательства и занимаются данной деятельностью по собственной инициативе (сборники по трудовому, жилищному или пенсионному законодательству, справочники для бухгалтеров, предпринимателей, учителей, военнослужащих и т.д.). Неофициальные сборники законодательства не являются источником права, на них нельзя ссылаться в процессе правотворчества и применения права. Большинство ныне издаваемых в нашей стране сборников законодательства — это неофициальная инкорпорация. По характеру расположения материала все собрания законодательства можно разделить на хронологические и систематические. В хронологических собраниях нормативные акты располагаются последовательно по датам их издания. В хронологическом порядке публикуются законы и подзаконные акты в специальных официальных изданиях (например, в «Собрании законодательства Российской Федерации», газетах «Парламентская газета», «Российская газета», «Российские вести», бюллетенях нормативных актов ведомственных или муниципальных органов и др.). В систематических собраниях нормативные акты располагаются по тематическим разделам в зависимости от их содержания, причем в каждом разделе акты располагаются не в хронологическом порядке, а по предметному принципу, т.е. по отраслям права, их институтам, сферам государственной деятельности (имущественные отношения, труд,

Глава 27. Систематизация законодательства 27.4. Консолидация законодательства финансы, народное образование, оборона страны, уголовная ответственность и т.д.). При подготовке и издании собраний законодательства могут сочетаться хронологический и предметный методы расположения материала, когда разделы собрания подразделяются тематически, по предметному принципу, а внутри каждого раздела акты приводятся в хронологическом порядке. Систематические собрания удобны и эффективны для правотворче-ской и правоприменительной деятельности, для обучения студентов и научных исследований, поскольку в них сосредоточены все интересующие исполнителя, тесно связанные между собой нормативные предписания. В систематических собраниях акты находятся в систематизированном, логически увязанном виде. Этого лишены хронологические собрания. Наконец, инкорпорация законодательства может классифицироваться в зависимости от объема охватываемого нормативного материала. По данному признаку следует различать генеральную (полную) инкорпорацию, когда в собрание включается или все законодательство страны, или все федеральное законодательство, все нормативные акты конкретного субъекта РФ и т.д., и частичную инкорпорацию, когда составляются собрания и сборники нормативных актов по определенным вопросам, сфере государственной деятельности, отрасли законодательства, правовому институту и другим, признакам. В современных условиях, когда в Российской Федерации темпы правотворческой деятельности на всех уровнях, и в первую очередь в законодательной сфере, неизмеримо выросли, назрела острая потребность в подготовке и издании нового Свода законов РФ. Его издание — это необходимая предпосылка создания стройной, внутренне согласованной и удобной для пользования правовой системы Российского государства. 6 февраля 1995 г. принят Указ Президента РФ «О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации»1. В соответствии с ним Свод законов должен быть официальным, систематизированным и полным собранием действующих нормативных правовых актов РФ, поддерживаемым в контрольном состоянии. В Свод законов должны быть помещены все действующие нормативные акты (разумеется, кроме официально признанных секретными). Только при этом условии он может быть достоверным источником законодательства. 1 Указ Президента РФ от 06.02.1995 № 94 «О подготовке к изданию Свода законов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 7. Ст. 509. Большая работа по созданию систематизированньоцх официальных сборников нормативных актов осуществляется также ;и в ряде субъектов Российской Федерации. Так, на основе распоряжения мэра г. Москвы от 04.08.1998 «О подготовке и издании Собранная действующего законодательства города Москвы»1 начата интенсивная работа по отбору нормативных актов для помещения в Собрание. 1Лыне уже издан первый том Собрания. Такое Собрание создается как официальное изданоие нормативных актов г. Москвы, включающее законы г. Москвы, нормативные постановления Московской городской думы и правительству г. Москвы, правовые акты нормативного характера мэра столицы, в него должны быть помещены также подлежащие применению нормативные акты изданные ранее существовавшими органами представительной и исполнительной власти г. Москвы. Собрание создается! как систематизированный, полный, постоянно обновляющийся сборник нормативных актов столицы. 27.4. Консолидация законодательства С течением времени в любой развитой правовой системе образуется значительное число (иногда десятки и сотни) нормативных актов имеющих один и тот же предмет регулирования. Прег^щисания таких актов зачастую повторяются, а иногда содержат явнь»,е несогласованности и противоречия. Таким образом, возникает потребность в ликвидации множественности нормативных актов, их укрупичении, создании своеобразных «блоков» законодательства. Один из путг ей преодоления подобной множественности — консолидация законодательства. Это форма систематизации, в процессе которой десятки, ^ порой и сотни нормативных актов по одному и тому же вопросу объединяются в укрупненный акт. Последний утверждается правотвор^еским органом в качестве нового, самостоятельного источника права,. а прежние разрозненные акты признаются утратившими силу. Очевидно, что объединению подлежат предписания одинаковой юридическо и силы. Консолидация — это своеобразный вид правотвор»чества, особенность которого заключается в том, что новый укрупне нный акт не ме- 1 Распоряжение мэра Москвы от 04.08.1998 № 799-РМ «О nojnroTOBKe и издании Собрания действующего законодательства города Москвы» // Т>е.кст распоряжения официально опубликован не был. Теория гос. и права Глава 27. Систематизация законодательства няет содержание правового регулирования, не вносит изменений и новелл в действующее законодательство. В процессе подготовки консолидированного акта все нормы прежних актов располагаются в определенной логической последовательности, разрабатывается общая структура будущего акта. Осуществляется редакционная правка, чисто внешняя обработка предписаний с тем расчетом, чтобы все они излагались единым стилем, использовалась унифицированная терминология. Устраняются противоречия, повторения, неоправданные длинноты, исправляются устаревшие понятия, нормы близкого содержания объединяются в одну статью (пункт). Мировая практика принятия укрупненных актов весьма обширна. В Великобритании издаются десятки такого рода актов, которые объединяют акты парламента, принятые по одному и тому же предмету регулирования за все длительное время его существования. В конце XIX в. английский парламент принял специальный закон о консолидации статутного права. Во Франции получили распространение кодексы, объединяющие нормативные предписания по одному и тому же вопросу. Изданы, например, такие консолидированные акты, как Кодекс дорог общественного пользования, Кодекс сберегательных касс и др. Задача объединения нормативных актов, которая заключается в обеспечении компактность правового регулирования, устранении пробелов, противоречий и неувязок между действующими нормами, ныне весьма актуальна. В общем массиве действующих нормативных актов России еще много так называемых «лоскутных» актов, от которых действующими остались лишь некоторые нормы и иные отделимые их части. Ревизия всего массива действующих актов должна выражаться как в отмене устаревших актов и их частей, внесении в них соответствующих изменений, так и в объединении действующих норм из разных актов, от которых остались лишь отдельные фрагменты, издании укрупненных актов по определенным вопросам. Поэтому задача консолидации действующих актов, укрупнения законодательных блоков, вбирающих в себя несколько (иногда десятки) действующих актов по одному вопросу, ныне является приоритетным направлением упорядочения законодательства. 27.5. Кодификация законодательства Кодификация законодательства — это форма коренной переработки действующих нормативных актов в определенной сфере отно- 27.5. Кодификация законодательства шений, способ качественного упорядочения законодательства, обеспечения его согласованности и компактности, а также расчистки нормативного массива, освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм. В процессе кодификации составитель стремится объединить и систематизировать оправдавшие себя действующие нормы, а также переработать их содержание, изложить нормативные предписания стройно и внутренне согласованно, обеспечить максимальную полноту регулирования соответствующей сферы отношений. Кодификация направлена на то, чтобы критически переосмыслить действующие нормы, устранить противоречия и несогласованности между ними, ликвидировать повторения, устаревшие положения, пробелы, дублирование норм. Кодификация — это форма правотворчества. Будучи обобщением действующего регулирования, она в то же время направлена на установление новых норм, отражающих назревшие потребности общественной практики, восполняющих пробелы правового регулирования, на замену неудачных, устаревших правовых предписаний новыми. Кодификация — это форма совершенствования законодательства по существу и ее результатом служит новый сводный законодательный акт стабильного содержания (кодекс, положение, устав и т.д.), заменяющий ранее действовавшие нормативные акты по данному вопросу. Сочетание упорядочения и обновления законодательства как свойство кодификации позволяет рассматривать ее как наиболее совершенную, высшую форму правотворчества. Кодификация обладает рядом характерных черт: • в кодификационном акте обычно формулируются нормы, регулирующие наиболее важные вопросы общественной жизни, определяющие нормативные основы той или иной отрасли (института) законодательства. Он является основным среди актов, действующих в конкретной сфере общественной жизни, содержит общие принципы, обусловливающие характер и содержание всех норм соответствующей отрасли или института права; • такой акт регулирует значительную и достаточно обширную сферу отношений (имущественные, трудовые, брачно-семейные отношения, борьба с преступностью и т.д.); • будучи итогом совершенствования законодательства, кодификационный акт представляет собой сводный акт, упорядоченную совокупность взаимозависимых предписаний. Он является единым, внутренне связанным документом, включающим в себя как проверенные жизнью, общественной практикой действующие нормы, так и новые правила, обусловленные динамикой социальной жизни, назревшими потребностями развития общества; Глава 27. Систематизация законодательства 27.5. Кодификация законодательства • кодификация рассчитана на создание устойчивых, стабильных норм, предусмотренных на длительный период их действия. Эффективность кодификационного акта во многом зависит от того, сможет ли законодатель учесть объективные тенденции развития отношений, служащих предметом регулирования такого акта, их динамику; . • предмет кодификации обычно определяется в зависимости от деления системы законодательства на отрасли и институты. Кодификация укрепляет системность нормативных актов, их юридическое единство и согласованность. Кодификационный акт обычно возглавляет систему взаимосвязанных нормативных актов, образующих определенную отрасль, подотрасль или отдельный институт законодательства; • акт кодификации всегда значителен по объему, имеет сложную структуру (части, разделы, главы и другие подразделения). Это своеобразный укрупненный блок законодательства, обеспечивающий более четкое построение системы нормативных предписаний, а также удобство их использования. |