ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Мусульманское право в современном мире 3 страница

От того, насколько точно и определенно указаны в гипотезе фактические обстоятельства случая, правовые нормы можно разделить на определенные и относительно определенные. В норме с определенной гипотезой условия ее реализации настолько ясны и очевидны, что в каждом случае применения нормы достаточно лишь констатировать их наличие (достижение определенного возраста и наличие трудового стажа для получения пенсии). В норме с относительно определенной гипотезой наличие или отсутствие условий реализации нормы не является для всех очевидным и определяется в каждом конкретном случае компетентным органом. Здесь недостаточны только простая констатация и проверка таких условий, а нужно их официальное установление (например, крайняя незначительность нарушения должником обеспеченного залогом обязательства, а также явная несоразмерность размера требований залогодержателя и стоимости заложенного имущества — ч. 2 ст. 348 ГК, существенное нарушение договора — ч. 2 ст. 450 ГК). По объему гипотез нормы права бывают также простые, ставящие их применение в зависимость от наличия одного определенного условия, и сложные, когда применение нормы зависит от двух или более условий. Имеются и нормы с так называемыми альтернативными гипотезами, которые ставят применение нормы в зависимость от наличия одного из двух или более условий. Весьма важно деление правовых норм по степени определенности их диспозиций на абсолютно определенные, относительно определенные и бланкетные. Нормы с абсолютно определенной диспозицией точно и исчерпывающе определяют права и обязанности сторон. Нормы с относительно

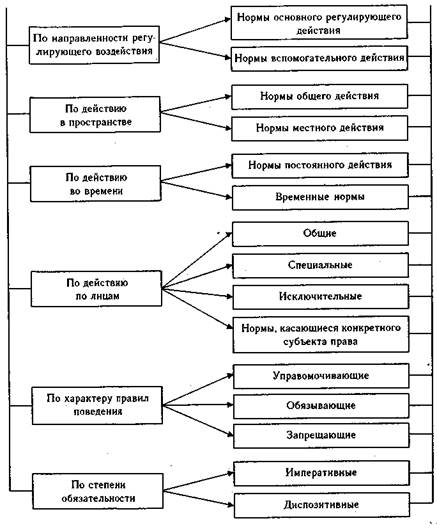

Глава 19. Нормы права 19.3. Классификация норм права определенной диспозицией, устанавливая права и обязанности субъектов, дают им возможность при этом уточнять их в каждом конкретном случае, в пределах нормы проявлять инициативу, самодеятельность заинтересованных лиц и органов. Примером такого рода нормы может служить ч. 1 ст. 404 ГК, устанавливающая, что, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд уменьшает размер ответственности должника. Бланкетная норма называет в общей форме, какие правила необходимо исполнять. Что же касается конкретного содержания этих правил, то они даются в специальных нормативных актах отдельно от данной нормы. Такой нормой является ч. 1 ст. 217 УК, устанавливающая ответственность за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, если это могло повлечь смерть человека или иные тяжкие последствия. Бланкетные нормы обычно содержат ссылки на правила техники безопасности, ГОСТы, нормы естественной убыли и иные правила, подвергающиеся достаточно оперативному обновлению. Правоохранительные нормы, содержащие юридические санкции, делятся на виды в зависимости от степени определенности их санкций. Абсолютно определенные санкции точно указывают, какую меру воздействия должен применить орган государства к правонарушителю (выговор, лишение воинского звания, принудительное взыскание долга и др.). Относительно определенные санкции допускают пределы применения государственными органами различных мер правового воздействия с учетом тяжести совершенного проступка (преступления), личности правонарушителя и других обстоятельств дела. Они либо содержат указание на минимум и максимум наказания, взыскания (например, от трех до пяти лет лишения свободы) либо (а также наряду с этим) указывают на несколько видов наказания, взыскания, одно нз-\ которых может быть применено к правонарушителю (например, лишение свободы или исправительные работы). Последний вид относительно определенной санкции нередко называют альтернативной санкцией. Существуют также кумулятивные санкции, которые допускают (или обязывают) применение к правонарушителям, кроме основного, | дополнительного наказания, взыскания (исправительные работы с воз-] ложением обязанности загладить причиненный ущерб, штраф с кон-] фискацией имущества и т.п.). Следующий вид классификации норм права — деление их на ос-Л новные (первоначальные), которые включают общие исходные поло-J жения регулирования того или иного отношения, его принципиальную*! основу, и конкретизирующие (производные), развивающие, уточняющие исходные положения, контролирующие более конкретные, частные вопросы в рамках основных норм, формулируемых чаще всего в законах государства. Конкретизирующие нормы содержатся, в частности, в правительственных постановлениях, изданных на основе и во исполнение законов, в актах министерств. В правовой системе имеются нормы, которые устанавливают новые самостоятельные правила и непосредственно направлены на регулирование общественных отношений (нормы прямого регулирующего действия). Наряду с ними существуют нормы, предусматривающие отмену ранее действовавших, их изменение, дополнение, распространение, утверждение нового акта (нормы вспомогательного действия). Они носят дополнительный, прикладной характер и действуют в тесном сочетании с нормами прямого регулирующего действия. Правовые нормы различаются также в зависимости от органа, их издавшего (нормы закона и нормы подзаконных актов; федеральные нормы и нормы субъектов Федерации; нормы, издаваемые органами местного самоуправления; нормы, содержащиеся в законах РФ, указах Президента РФ, постановлениях правительства, актах администрации предприятий и учреждений и т.д.). В зависимости от действия в пространстве нормы делятся на нормы общего действия, действующие на всей территории, на которую распространяется компетенция органам, издавшего, и нормы местного действия, которые распространяют свою силу на определенную, указанную в самом акте местность (например, на районы Крайнего Севера, Нечерноземную зону и т.д.). По действию во времени различаются нормы постоянного действия и временные, причем действие последних может быть ограничено либо указанным в законе сроком (например, в течение года), либо же конкретным событием (например, до окончания военных действий); вступающие в действие автоматически или в определенный, указанный в акте срок; нормы, имеющие обратную силу и не имеющие таковой. По действию норм права по лицам они разделяются на общие (касаются или всех граждан, или всех органов и организаций, всех юридических лиц), специальные, распространяющие свое действие на четко очерченный круг лиц, органов, организаций (на работников милиции, пенсионеров, органы Министерства финансов и т.п.), и нормы, касающиеся конкретного субъекта права (Верховного Суда РФ, Генерального прокурора и т.д.). Глава 19. Нормы права 19.3. Классификация норм права Имеет большое значение деление правовых норм на управомочи-вающие, обязывающие и запрещающие. Управомочивающие определяют правомочия граждан и других участников общественных отношений, установленные в законе возможности действовать определенным образом. Обязывающие нормы возлагают на субъектов права обязанности совершать какие-то положительные действия. Это предусмотренная законом необходимость активного поведения. Запрещающие нормы устанавливают обязанность воздерживаться от недозволенных действий, не совершать поступки, которые вредны обществу. В особый вид выделяются поощрительные нормы (например, правила выплаты премий), используемые для поощрения добросовестного и продуктивного труда, воспитания граждан на положительных примерах, распространения передового опыта. Имеются в системе права так называемые диапозитивные нормы (восполнительные), под которыми обычно понимаются правила, дающие сторонам регулируемого отношения возможность самим определять путем заключения договора права и обязанности. Если же стороны не определили их, то такая норма восполняет пробелы в волеизъявлении сторон. Так, ч. 1 ст. 134 ГК определяет, что действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее составные части, если договором не предусмотрено иное. Обычно дис-позитивные нормы, характерные в первую очередь для гражданского права, противопоставляются императивным (категорическим) нормам — повелительным, строго обязательным предписаниям. ©Контрольные вопросы 1. Что понимается под нормой права? 2. Чем отличается норма права от правовых актов индивидуального, оперативного характера? 3. Что такое предоставительно-обязывающее содержание нормы права? • 4. Из каких частей складывается норма права (структура юридической нормы)? 5. Каковы основания деления правовых норм на отдельные виды? Ш Литература 1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юрид. вузов. М., 1999. 2. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. М., 2000. 3. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1909. 4. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994. 5. Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник. М., 2002. 6. Сырых В.М. Теория государства и права. М., 1998. 7. Теория государства и права: Академический курс: В 2 т. / Отв. ред. М.Н. Марченко. М., 1998. -8. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова А.В. Малько. М., 2000. 9. Хропанюк В.Н. Теория государства и права / Под ред. В Г Стрекозо-ва. М., 1997. 10. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М., 1910. Теория гос. и права 20.1. Понятие системы права. Отрасль права, правовой институт Глава 20 СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 20.1. Понятие системы права. Отрасль права, правовой институт Система права — объективное, обусловленное системой общественных отношений, многоуровневое внутреннее строение национального права, заключающееся в разделении единых по своей социальной сущности и назначению в общественной жизни, внутренне согласованных норм на определенные части, называемые отраслями, подотраслями и институтами права. Отрасль права — наиболее крупное и относительно самостоятельное подразделение системы права, включающее в себя правовые нормы, регулирующие определенную, качественно обособленную сферу общественных отношений и обычно требующие специфических средств правового воздействия. Например, нормы, которые регулируют трудо-1 вые отношения и определяют права и обязанности рабочих и служащих, составляют трудовое право, а нормы, обеспечивающие порядок сбора и распределения денежных средств, — финансовое право. Каждая отрасль воплощает специфический режим правового регулирования, характеризуемый особыми приемами регулятивного воздействия: свой порядок возникновения прав и обязанностей субъектов права, их обеспечения и охраны, специфика мер государственного принуждения при нарушении норм соответствующей отрасли, особые прин-ципы, общие положения, пронизывающие содержание ее норм. Отрасль права обычно имеет многоуровневую структуру. В боль-; шинстве отраслей выделяются общая и особенная части. В общей части формулируются нормативные предписания, являющиеся основополагающими для конкретных норм отрасли, как бы «обслуживающими» их и распространяющие свое действие, как правило, на весь круг отношений, регулируемых отраслью. Общая часть включает в себя общеотраслевые принципы права, определяет предмет и задачи отрасли, ее объем. Она как бы цементирует содержание отрасли. Нормы общей части развиваются и конкретизируются в институтах и отдельных положениях особенной части. Такая структура позволяет компактно изложить нормативный материал, исключить повторения, облегчить толкование и применение норм отрасли. Крупные по объему и сложные по структуре отрасли подразделяются наряду с правовыми институтами также на подотрасли права. Это цельные по составу и предмету регулирования образования, которые регламентируют особую сферу отношений в пределах более широкого комплекса отношений, урегулированных той или иной отраслью права. Так, в конституционном праве можно выделить подотрасли: муниципальное право, прокурорский надзор и др. Природо-ресурсовое право, которое регулирует вопросы охраны природы и рационального использования природных богатств, объединяет подотрасли: земельное, водное, лесное, воздушное, экологическое право, право использования земных недр, охраны дикого животного и растительного мира. В отличие от правового института подотрасли — необязательный компонент отрасли права, и их не бывает в сравнительно небольших и компактных по содержанию отраслях (например, в уголовно-исполни-тельном праве). Отрасль права обычно делится на составные части, именуемые правовыми институтами.В правовой институт входит обособленная группа норм, регулирующих однородные отношения и отличающиеся качественным единством. Так, семейное право включает такие институты, как порядок заключения и прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи и др. Трудовое право содержит следующие институты права: порядок заключения и расторжения трудового договора, разрешения трудовых споров, рабочее время и время отдыха, заработная плата и др. В системе права имеются и такие правовые институты, которые регулируют какое-то одно специфическое отношение, достаточно важное для механизма правового регулирования (право на имя, исковая давность в гражданском праве, правовой статус потерпевшего, подозреваемого, гражданского истца в уголовном процессе и т.д.). Глава 20. Система права и система законодательства Для правового института специфичны определенные общие положения, принципы, специфические юридические понятия, определяющие особый режим регулирования. Образующие его нормы обычно помещаются в особый раздел, главу или иное структурное подразделение нормативного акта (такова структура Особенной части УК, где каждая глава содержит нормы одного самостоятельного института уголовного права) либо формулируются в самостоятельном акте (например, все нормы избирательной процедуры как самостоятельного института конституционного права). Каждый правовой институт выполняет только ему присущие функции и специфичен по сравнению со всеми другими компонентами системы права. Наряду с отраслевыми институтами существуют и межотраслевые (комплексные), состоящие из норм различных отраслей права, но регулирующие взаимосвязанные родственные отношения. Институт права собственности складывается из норм конституционного, гражданского, семейного, административного и некоторых других отраслей права. Точно так же так называемое морское право представляет собой комплексный институт, включающий гражданское, административное, финансовое и ряд иных отраслей права. Существование комплексных отраслей связано с тем, что регулируемые правом общественные отношения можно делить по разным основаниям, в том числе по отраслям государственной деятельности (здравоохранение, народное образование, транспорт, оборона страны и т.д.). За последние годы возрастает значение в общей системе права ряда межотраслевых институтов, в первую очередь тех, что регулируют хозяйственные отношения. Это обусловливает возможность их перерастания в будущем в самостоятельные отрасли права (морское, транспортное, авторское право и др.). Критериями разделения права на отдельные отрасли выступают' предмет и метод правового регулирования. Главным фактором, обусловливающим отличие одной отрасли от другой, является предмет правового регулирования, т.е. качественно однородный вид общественных отношений, которые регулируются соответствующей отраслью права, их своеобразие. Так, предметом регулирования трудового права служат трудовые отношения работающих, семейного права — брачно-се-мейные отношения и т.д. Предмет правового регулирования — объективный фактор, лежащий вне сферы права. Дополнительным основанием деления права на отрасли считается метод правового регулирования, представляющий совокупность приемов и способов регламентирования общественных отношений, воз- 20.1. Понятие системы права. Отрасль права, правовой институт 357 действия на человеческое поведение. Если предмет отвечает на вопрос, какие отношения регулирует право, то метод— на вопрос, как осуществляется это регулирование. Метод правового регулирования определяется, во-первых, способом создания прав и обязанностей участников урегулированных правом общественных отношений, характером взаимоотношений субъектов права. Так, административно-правовой (императивный) метод описывается созданием правоотношений, когда его участники находятся в отношениях власти и подчинения. Он характерен, например, для административного, уголовно-исполнительного права. Нормы этих отраслей воздействуют на общественную жизнь путем установления властных предписаний, предъявляемых к участникам отношений, категорических требований следовать особым вариантам поведения. В гражданском праве стороны правоотношения выступают как равноправные субъекты, а само правоотношение возникает путем выражения их свободной воли (диспозитивный метод). Основным способом регулирующего воздействия уголовного права является запрет совершать определенные деяния (действие или бездействие), опасные для общества, государства, отдельной личности. Кроме того, в правовом регулировании используются и другие методы: поощрительный, рекомендательный, метод гарантий и др. Во-вторых, метод определяется тем, на базе каких юридически значимых фактов возникают правоотношения. В административном праве, например, такие правоотношения создаются на основе актов применения права, т.е. принимаемых полномочными органами властных актов индивидуального значения, в гражданском праве —' на основе договора, заключаемого между равноправными контрагентами, в гражданском процессуальном праве — по заявлению (иску) лица или иного субъекта права, которым причинен моральный или материальный ущерб. Наконец, для метода правового регулирования характерны отличающиеся по содержанию и порядку назначения меры государственного воздействия, применяемые к нарушителям правовых установлений (уголовные, административные, дисциплинарные, гражданско-правовые и иные санкции). Метод правового регулирования конкретной отрасли права складывается из указанных компонентов. Различное сочетание таких компонентов создает отраслевой метод, определяет его специфику, которая отражается на всех институтах и нормах соответствующей отрасли. Глава 20. Система права и система законодательства 20.2. Публичное и частное право Каждая отрасль имеет свой специфический метод правового регу-! лирования. Так, методом конституционного права является учредитель-; но-закрепительный, финансового — контрольно-ревизионный, т рудо во-; го — договорно-поощрительный и т.д. Система права носит объективный характер, обусловленный реаль-1 но действующей системой общественных отношений. Она не может! создаваться по субъективному усмотрению законодателя, не зависит! от его воли и желаний. Объективность ее существования подтверждав ется тем обстоятельством, что в современных цивилизованных rocy-i дарствах имеют место однородные отрасли права (конституционное,:'1 гражданское, семейное, уголовное и др.). При проведении тех или иных! законодательных преобразований система права сохраняет стабиль-| ность. Правовые реформы обычно осуществляются в рамках общей! схемы строения права, существующей объективно и неподвластной! законодателю. Будучи устойчивой к изменениям законодательства, она! служит основой для преемственности правовой формы, сохраняя для! новых поколений выработанные многовековой практикой элементы! общих компонентов права: нормы, институты, отрасли. Система права характеризуется единством и взаимосвязанностью! входящих в нее норм, обусловленными единством целей и задач право-? вого регулирования, едиными принципами, определяющими сущность^ права. Регулирующая сила правовых норм невозможна без их взаимо-^ согласованности и общей целенаправленности. Право, разделяясь на | определенные элементы: нормы, институты, отрасли — оказывает регу- > лирующее-воздействие на общественные отношения всей совокупное-1 тью юридических средств. Чем больше между собой согласованы элементы системы права, тем эффективнее проявляется социальная отда-Л ча права. Научно обоснованная и правильно сформированная система права| оказывает прямое и непосредственное влияние на все сферы юриди-| ческой деятельности. Принимая новый нормативный акт, правотвор-1 ческий орган обязан «вписать» его в общую систему права, стараться! не нарушать ее целостность и внутреннюю согласованность. Внутрен-| нее деление права на части дает законодателю информацию о пробе-1 лах в законодательстве, противоречиях и несогласованностях между! нормами и другими компонентами права. Системное построение права| позволяет Полно и всесторонне истолковывать и правильно применять! нормы права, эффективно осуществлять работы по систематизации! законодательства, по приведению его в упорядоченную и согласован-! ную систему, создавать автоматизированные системы правовой информации с использованием компьютерной технологии. Четко разработанная система права имеет большое значение для научного познания права, преподавания юридических дисциплин, повышения юридической культуры и действенности правового воспитания. Система правовых наук и соответственно система преподавания этих наук (юридических дисциплин) складываются на основе системы права. Есть наука государственного, гражданского, уголовного права и другие отраслевые науки. Понятие «система права» следует отличать от понятия «правовая система», которое значительно шире по'объему и включает в себя как законодательство, представляющее собой определенную органическую систему, так и иные явления юридической действительности: правовую практику и общественное правосознание, т.е: практически весь спектр существующих в обществе юридических явлений. 20,2. Публичное и частное право Широко известно деление права на две отрасли — публичное и частное. Публичное право — та часть системы действующего права, нормы которого направлены на защиту общего блага, государственного интереса, связаны с полномочиями и организационно-властной деятельностью государства, с выполнением общественных целей и задач в отличие от частного права, которое защищает частный интерес отдельной личности, коллективов людей, регулирует отношения граждан, их объединений, предприятий, фирм, кооперативов и других хозяйственных подразделений, обеспечивает свободную самореализацию гражданина, право частной собственности и частного предпринимательства и основано на договоре между равноправными сторонами. Публичное право регулирует отношения государства, его органов с гражданами, общественными объединениями, хозяйствующими структурами, отношения между государственными органами. При этом орган государства выступает носителем государственно-властных (публичных) полномочий, обеспечивающих интересы всего общества, отдельных его социальных слоев, групп. В сфере публичного права властный орган может императивно диктовать определенные варианты поведения граждан и других субъектов права, требовать от них .точного соблюдения предписаний законодательства, применять к нарушителям Глава 20. Система права и система законодательства меры юридической ответственности. Обязанное лицо призвано подчиняться и выполнять правовые установки. Для публичного права характерны регулирование с помощью императивных (категорических) норм, которые не могут быть изменены участниками правоотношений, отношения власти и подчинения, исключающие автономность воли и частную инициативу подчиненного субъекта, неравноправие сторон. Одной из таких сторон обычно выступает государство либо его орган (должностное лицо), обладающие функцией веления. В частном праве индивид, коллектив людей выступают как независимые, самостоятельные субъекты, состоящие в равноправных договорных отношениях с другими субъектами права, в то время как в публичном праве они подчинены государственной воле, зависят от нее. В сфере действия частного права субъект имеет право самостоятельно решать, использовать свои права или воздерживаться от дозволенных действий, заключать договор или-нет, может проявлять автономность собственной воли и частную инициативу. Существование частного права означает юридическое признание того, что в конкретных сферах общественной жизни (личная свобода, культурно-бытовая сфера, право собственности, частная инициатива) прямое вмешательство государства и его органов запрещено или ограничено. Здесь государство не определяет содержание принимаемых правовых решений, а лишь охраняет и обеспечивает то, что решили субъекты права по взаимной договоренности. Государство, его подразделения могут быть субъектами правоотношений в сфере частного права, однако они выступают там не как носители государственно-властных полномочий, а как равноправные контрагенты, заключающие на основе свободного волеизъявления договоры и сделки. Любые формы государственно-властного воздействия на вступление в частноправовые отношения, ограничение гражданской правоспособности и дееспособности запрещаются законом и влекут уголовную, административную и иную юридическую ответственность. Существование публичного и частного права как элемент гражданского общества — необходимая предпосылка для ограничения вторжения государства в сферу личных имущественных и иных интересов, установления надежных способов защиты прав и законных интересов граждан, их объединений, частных хозяйственных структур, для предотвращения подмены гражданско-правовых способов защиты субъективных прав личности административно-правовыми. 20.2. Публичное и частное право Деление права на публичное и частное впервые было признано в Древнем Риме. Известна формула римского юриста Ульпиана, что публичное право относится к пользе римского государства, а частное — к пользе отдельных лиц. Публичное право включает в себя такие отрасли права, как конституционное (государственное), административное, финансовое, уголовное, международное публичное, уголовно-исполнительное, процессуальные отрасли. В частное право входят гражданское, семейное, международное частное, торговое (в тех странах, где существует такая отрасль). Ряд отраслей права находятся как бы на стыке между публичным и частным правом. Так, в трудовом праве тесно сочетаются элементы» публичного права (расторжение трудового договора по инициативе администрации, наложение дисциплинарных взысканий и т.п.) и частного (заключение трудового договора и его расторжение по инициативе работника и т.п.). Не все ныне существующие системы права строятся на разделении публичного и частного права. Так, англосаксонская правовая система в отличие от континентальной не знает такого разграничения. Отсутствует оно и в традиционном мусульманском праве. Советская официальная юридическая доктрина отвергала идею деления права на публичное и частное как не соответствующую природе нового строя, провозгласившего отмену частной собственности и приоритет общественной (прежде всего, государственной) собственности. Эта идея считалась искусственной, не соответствующей новому строю и призванной замаскировать эксплуататорскую сущность буржуазного строя. Игнорирование частного интереса в экономике повлекло широкое вмешательство государства в хозяйственную жизнь, ограничение прав личности в имущественных отношениях, запрещение проявления частной инициативы, что способствовало застою в хозяйственной деятельности, неэффективности развития экономики. Частноправовая сфера ушла в подполье и существовала практически вопреки законам Советского государства. Высказанное в начале 1920-х гг. при разработке Гражданского кодекса положение В.И. Ленина 'о том, что «мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовое, а не частное», длительное время служило методологической основой для юридической теории и практики и отрицательно влияло на развитие экономики в нашей стране. Ныне внедрение институтов рыночной экономики, признание права частной собственности и частного предпринимательства побуждают Глава 20. Система права и система законодательства возродить идею о разделении права на публичное и частное, активно использовать ее в законодательной и правоприменительной деятельности Российского государства, организовать научные исследования в этой области. Четкого и абсолютного разделения публичного и частного права в принципе нельзя достигнуть. В отраслях публичного права часто присутствуют элементы частного права и наоборот. Например, в семейном.праве, традиционно считающемся отраслью частного права, имеются такие публично-правовые институты, как порядок расторжения брака, лишение родительских прав и др. Но все же разделять эти отрасли необходимо и практически полезно, учитывая тот факт, что в юридической деятельности используются два основных метода правового регулирования: отношения власти и подчинения, с одной стороны (публичное право), и равенство, автономное положение субъектов по отношению друг к другу — с другой (частное право). Возрастание воздействия современного государства на экономические отношения, а также рост его социальной активности, направленной на обеспечение материальных и духовных потребностей людей, их прав и законных интересов обусловливают тенденцию к более тесной связи и взаимопроникновению норм публичного и частного права. Расширяется сфера административного регулирования предпринимательской и торговой деятельности, контроля за ценами. Договор, который является типичным проявлением частно-правового регулирования, все более внедряется в публично-правовые отношения (договор о поступлении гражданина на службу в органы государственного управления, контракт о службе в Вооруженных Силах, в органах МВД, обязательный договор, заключаемый по предписанию государственного органа и т.д.). Вместе с тем увеличение объема государственной сферы хозяйства расширяет использование частноправовых методов в работе промышленных, торговых, строительных и иных государственных предприятий. |