ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Диетотерапия и нутритивная поддержка 4 страница

Помимо этого, рабепразол несколько иначе, чем другие ингибиторы протонного насоса, метаболизируется в организме. Как омепразол и эзо-мепразол, рабепразол элиминируется путем окисления главным образом в печени представителями двух изоформ цитохрома Р-450: CYP 2C19 и CYP ЗА4. Но для рабепразола характерно также неферментативное окисление, что снижает долю лекарства, метаболизирующегося через эти изоформы цитохрома Р-450 [398]. В связи с этим по сравнению с омепразолом и лан-сопразолом уменьшается риск взаимодействия рабепразола с другими лекарственными препаратами, метаболизируемыми главным образом через CYP 2C19, например с варфарином, диклофенаком, фенитоином и толбу-тамидом [245]. Таким образом, обзор фармакологических и клинических эффектов свидетельствует, что рабепразол (париет, Janssen Pharmaceutica) характери- 342 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

В исследование было включено 68 больных с обострением ХП, в том числе 26 мужчин (38,2 %) и 42 женщины (61,8 %) со средним возрастом 54,2 ± 5,6 года. Средняя длительность анамнеза составила 6,5 ± 1,8 года. По этиологическому фактору в структуре обследованных больных было 48,5 % больных алкогольным ХП и 39,7 % — билиарным ХП; у 8,9 % больных — смешанный вариант ХП, а у 2,9 % больных причину развития ХП нам установить не удалось (идиопатический ХП). Критерии включения в исследование (диагноз считали доказанным и пациент включался в исследование при наличии одного и более признаков из каждой группы критериев): Анамнестические (регулярное употребление алкоголя и табакокурение и/или доказанная патология желчного пузыря, общего желчного протока, сфинктера Одди). Клинические и лабораторные (характерный болевой абдоминальный синдром при отсутствии другой причины его возникновения, гиперамила-земия, гиперлипаземия, гипертрипсинемия, гиперамилазурия, эластаза кала не менее 100 мкг/г, стеторея. Данные лучевых методов диагностики (увеличение размеров поджелудочной железы, дилатация панкреатического протока более 2 мм, неровность контуров и неоднородность паренхимы ПЖ, конкременты или каль-цификация паренхимы ПЖ, повышение эхогенности стенок вирсунгова протока). Критериями исключения из исследования были: наличие гепатита, цирроза печени любой этиологии в анамнезе, или выявленных впервые; наличие у больного эрозивно-язвенного поражения слизистой оболочки гастро-дуоденальной зоны в момент проведения исследования, холелитиаз, осложненные формы ХП, наличие выраженной внешнесекреторной недостаточности ПЖ (эластаза кала менее 100 мкг/г), резистентность к применяемым ингибиторам протонной помпы. Всем больным назначалась стандартная терапия — креон из расчета 50 000 Ph.Eur. липолитической активности в сутки и баралгин 5,0 внутримышечно 2 раза в сутки. Все больные были разделены на 3 группы, сопоставимые по полу, возрасту, этиологическому фактору и выраженности болевого абдоминального синдрома; 20 человек получали омепразол 20 мг в сутки, 23 — омепразол 40 мг в сутки (2 приема по 20 мг), 25 больных — рабепразол (париет) 20 мг в сутки (1-я, 2-я и 3-я группы соответственно). В качестве контрольной группы была обследована группа практически здоровых лиц в количестве 18 человек со средним возрастом 46,7 ±4,1 года. Суточное мониторирование рН желудочного содержимого проводили с помощью портативного ацидогастрометра «Гастроскан-24» («Исток-Система»), автоматически фиксировавшего рН в теле желудка и двенадцатиперстной кишке в течение суток. Контроль установки зонда осуществлялся рентгеноскопически. При первичном обследовании использовалась модифицированная методика пролонгированного (48-часового) рН-монитори-рования, разработанная на нашей кафедре [73]. В первые 24 ч проводилось исследование базального кислотообразования, в последующие 24 ч — фармакологическая проба с препаратом для оценки его антисекреторного эф- Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 343

Критериями оценки антисекреторного эффекта являлись продолжительность латентного периода (время от момента приема препарата до подъема интрагастрального рН > 4 и продолжительность действия препарата по времени с интрагастральным рН > 4. Динамика болевого абдоминального синдрома оценивалась по методике субъективной оценки выраженности болевого синдрома по десятибалльной шкале [27]. Показателями эффективности терапии также считались изменение уровня панкреатических ферментов в крови и моче, динамика сывороточных концентраций цитокинов. Интенсивность болевого абдоминального синдрома до назначения терапии в группах достоверно не отличалась и составляла 6,9 ± 1,8; 7,2 + 2,1 и 7,3 ± 1,5 баллов соответственно. По истечении 1 сут от начала терапии только в 3-й группе отмечено значительное снижение интенсивности болевого абдоминального синдрома —до 5,3 ± 0,6 балла, однако данная тенденция достоверной не оказалась. Начиная со 2-х суток наблюдения и до конца 3-й недели лечения в группе больных, получавших в составе комплексной терапии рабепразол, отмечена достоверно более низкая (р < 0,05) выраженность болевого абдоминального синдрома (рис. 6.7). К 3-м суткам лечения средняя интенсивность болевого абдоминального синдрома на фоне приема париета снизилась до 3 баллов, что в 2 раза ниже выраженности болей на фоне приема 40 мг омепразола. Как видно из рис. 6.7, к окончанию 1-й недели лечения выраженность болей в группе больных ХП, принимавших париет, была в 4,5 и 3,4 раза меньше по сравнению с 1-й и 2-й группами; а к 10-м суткам лечения —уже в 9,5 и 6,0 раза соответственно, почти на порядок превышая эффективность приема 20 мг омепразола. Уменьшение интенсивности болевого абдоминального синдрома на фоне комплексной терапии у больных ХП позволило производить также и постепенную отмену баралгина (рис. 6.8). Отмечено, что в 3-й группе болевой абдоминальный синдром был купирован в течение 1-х суток у 3 344 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

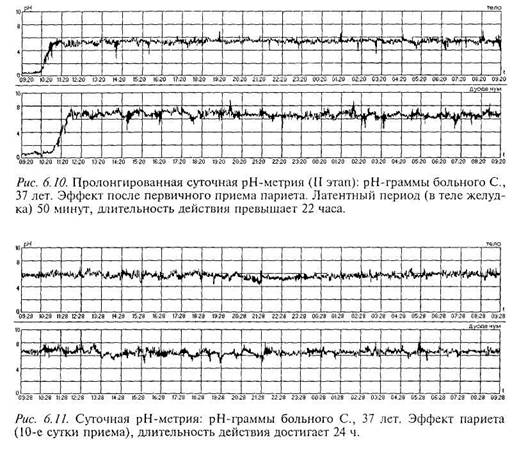

По данным суточного мониторирова-ния рН желудочного содержимого (I этап пролонгированной рН-метрии) гипо- и анацидных состояний у больных ХП мы не выявили (рис. 6.9). Гиперацидность отмечена у 60, 56,5 и 64 % больных соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах. Отмечено выраженное закисление двенадцатиперстной кишки, средний рН в двенадцатиперстной кишке составил 2,4 ± 0,75. Длительность латентного периода (II этап пролонгированной рН-мет-рии); (рис. 6.10) при первичном приеме омепразола составила 157,3 ± 14,2 мин; при приеме рабепразола — 67,5 ± 5,3 мин (р < 0,05). Продолжительность действия препаратов с интрагастральным рН > 4 в 1-е сутки лечения составила 504,2 ± 67,8 мин, 910,2 ± 37,2 мин и 1020,4 ± 27,0 мин соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах; продолжительность действия рабепразола была достоверно выше, чем омепразола в дозировке как 20 мг, так и 40 мг (р < 0,05). При контрольном рН-мониторировании через 10 дней от начала антисекреторной терапии (рис. 6.11) продолжительность действия препаратов

Достоверно более выраженный и продолжительный эффект париета приводил к повышению рН в желудке и нормализации рН в двенадцатиперстной кишке, блокируя один из ведущих механизмов гиперстимуляции ПЖ (холецистокинин-секретиновый), что и определяло более выраженное снижение интенсивности и купирование болевого абдоминального синдрома. Дополнительными механизмами, сопутствующими вышеуказанному, можно считать также купирование явлений гастродуоденита за счет более выраженного и стабильно стойкого повышения гастродуоденального рН, а также своевременную активацию полиферментных препаратов непосредственно в двенадцатиперстной кишке, воздействующих по механизму отрицательной обратной связи на панкреатическую секрецию. Следует отметить, что ни в одном из случаев каких-либо побочных действий рабепразола нами отмечено не было. У всех больных ХП имелось исходное достоверное повышение (по срав-

нению с контрольной группой) сывороточных концентраций исследуемых цитокинов: IL-1 и IL-10, антагониста рецепторов интерлейкина 1 (IL-IRa), фактора некроза опухоли (TNF-oc). На фоне терапии во всех группах отмечена позитивная тенденция к снижению плазменных концентраций про-воспалительных и регуляторных цитокинов (табл. 6.12), наиболее отчетливо проявляющаяся в 3-й группе. Так, по истечении 1-х суток от начала лечения в 3-й группе отмечено достоверно более выраженное снижение IL-1 по сравнению с 1-й и 2-й группами (р < 0,05). Аналогичная картина прослеживается на фоне всего периода лечения, к окончанию 3-й недели терапии уровень IL-1 приблизился к контрольным значениям, в то время как в 1-й и 2-й группах показатель оставался повышенным в 4 и 2 раза соответственно. Нами отмечено более чем десятикратное увеличение IL-IRa до начала проводимой терапии во всех группах; на фоне лечения отмечено достоверное его снижение уже по окончании 1-х суток во 2-й и 3-й группах по сравнению с исходными значениями (р < 0,05). Однако в 3-й группе снижение показателя на 1-е, 5-е и 10-е сутки было достоверно более быстрым, чем в 1-й и 2-й группах (р < 0,05), только к окончанию лечения показатели IL-IRa во 2-й и 3-й группах сблизились с контрольными, в то время как в 1-й группе оставались выше контрольных почти в 3 раза. Отмечена прямая корреляционная связь между редукцией болевого абдоминального синдрома и уровнями IL-1 и IL-IRa в крови больных ХП, получавших в составе комплексной терапии рабепразол (г = 0,74 и г = 0,68; р < 0,05). Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 347

Анализируя динамику IL-10, можно отметить, что к 5-м суткам от начала лечения уровень IL-10 достоверно снизился во всех группах, однако в 3-й группе отмечена более выраженная динамика показателя, уровень которого достоверно отличался от значений IL-10 в 1-й и 2-й группах (р < 0,05). Аналогичная тенденция отмечена и на 10-е сутки, к моменту окончания лечения уровени IL-10 во 2-й и 3-й группах сблизились с контрольными значениями и достоверно не различались. Повышение в крови панкреатических ферментов отмечено у 82,4 % больных. Панкреатическая амилаза крови до начала лечения была достоверно повышена по сравнению с контрольными значениями — 135,4 ± 15,9 против 72,5 ± 13,6 ед/л в контроле (р < 0,05). По истечении 1-х суток от начала лечения во всех группах отмечена недостоверная тенденция к снижению показателя. Нормализация панкреатической амилазы отмечена к 5-м суткам во 2-й и 3-й группах, и к концу 3-й недели лечения — в 1-й группе. Исходный уровень липазы был повышен до 386,2 ± 32,7 ед/ л; на фоне терапии отмечено снижение показателя во всех группах, достигшее уровня контрольных значений к 10-му дню только в 3-й группе, в то время как в 1-й и 2-й группах уровни липазы к окончанию лечения достоверно превышали контрольные значения. Более выраженная редукция плазменных концентраций маркеров воспаления ПЖ на фоне приема ингибиторов протонной помпы происходит из-за уменьшения панкреатической секреции вследствие описанных выше механизмов (холецистокинин-секретиновый и повышение активности кап-сулированных ферментных препаратов в двенадцатиперстной кишке при рН > 5,5). Длительное действие и наиболее выраженный антисекреторный эффект париета способствуют более адекватной реализации вышеуказанных механизмов. Повышение в крови иммунореактивного трипсина отмечалось у 70,6 % больных, средние значения его активности составили 88,9 + 10,6 мкг/л, достоверно превысив контрольный показатель (32,7 ± 3,8; р < 0,05). На фоне лечения отмечена недостоверная тенденция к снижению активности трипсина до 74,2 ± 9,6, при анализе средних значений показателя по группам также не отмечено достоверно значимых различий его величин, что, по-видимому, было связано с использованием заместительной полиферментной терапии. Таким образом, по результатам проведенных нами исследований можно сделать следующие выводы [78]: Использование рабепразола в комплексной терапии обострения ХП безопасно и высокоэффективно за счет наиболее раннего, длительного и стойкого угнетения желудочного кислотообразования. На фоне использования рабепразола отмечена более быстрая редукция болевого абдоминального синдрома, биохимических и иммунологических маркеров воспаления ПЖ. С учетом полученных данных можно рекомендовать рабепразол в суточной дозе 20 мг для включения в схему комплексной терапии обострения ХП. 348 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

В то же время необходимо отметить, что у исследованных пациентов был достаточно эффективен и омепразол в суточной дозе 40 мг. Это позволяет рекомендовать и его применение, особенно ввиду значительно меньшей стоимости (хелол, 40 мг в сутки; Yamanouchi Europe). Вместе с тем нами пока не найдены контролируемые фармакоэкономические исследования, сравнивающие схемы применения омепразола и рабепразола. 6.2.1.6. Другие подходы к купированию боли при хроническом панкреатите При отработке тактики лечения болевого абдоминального синдрома у больных ХП необходимо учитывать наличие нарушений моторики желчного пузыря, модификация которой обеспечивает нормальный пассаж секрета ПЖ. Гипермоторные нарушения требуют назначения спазмолитиков — бускопана, но-шпы, галидора и др., при гипомоторных нарушениях применяют прокинетики — метоклопрамид и домперидон в терапевтических дозах до периода стабилизации моторики. В последнее время широко используются комбинированные препараты с холеретическим и спазмолитическим действием — одестон, гепабене, гепатофальк, обладающие также и гепатостабилизирующим эффектом, что особенно показано для профилактики полипрагмазии — нередкой ситуации в практике панкреатолога. Отток желчи и панкреатического секрета может быть затруднен вследствие воспаления большого дуоденального сосочка, что требует назначения антибактериальной терапии с использованием полусинтетических пе-нициллинов, препаратов тетрациклинового ряда, цефалоспоринов, макро-лидов, выделяющихся в достаточных концентрациях с желчью. При дисфункции сфинктера Одди и дискинетических расстройствах кишечника, играющих, как известно, немалую роль в генезе болевого абдоминального синдрома у больных ХП, хороший эффект показал селективный миотропный спазмолитик мебеверин (дюспаталин, Solvay Pharma). Препарат обладает двойным механизмом действия — блокирует натриевые каналы клеточных мембран и поступление натрия и кальция в клетку, а также — депо кальция, ограничивая выход калия из клетки, что препятствует развитию гипотонии (рис. 6.12). Поэтому при приеме дюспаталина не отмечается развития атонии кишечника, наблюдаемой, в ряде случаев, при применении других спазмолитиков. Таким образом, терапевтические дозы мебеверина гидрохлорида обеспечивают эффективное спазмолитическое действие на желудочно-кишечный тракт и бил парную систему [69, 84]. Высокая селективность в отношении гладкой мускулатуры ЖКТ и отсутствие системных побочных эффектов позволяют использовать дюспаталин у самого широкого круга пациентов, в том числе и при лечении больных, имеющих сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, глаукому, аденому предстательной железы [24]. По экспериментальным данным, мебеверин в короткий срок нормализует моторную функцию билиарного тракта, моторику сфинктеров и сократительную способность желчного пузыря, способствует снижению ли- Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 349

Важнейшим свойством мебеверина является практически полное отсутствие побочных эффектов, обусловленное в большей степени его селективностью [255, 426], что позволяет применять его длительно. Нами было обследовано 19 больных ХП (средний возраст 57,3 года), у которых по данным эластазного теста и копрологического анализа выявлена недостаточность экзокринной функции ПЖ тяжелой степени (1-я группа). Все больные 1-й группы по достижении клинико-инструментальной ремиссии после выписки из стационара получали в течение 6 мес дюспата-лин 400 мг/сут и креон 150 000 ед/сут. Группу сравнения составили 17 больных ХП с экзокринной недостаточностью ПЖ тяжелой степени (2-я группа), получавшие монотерапию креоном 150 000 ед/сутки. К концу периода наблюдения у больных 1-й группы отмечались достоверно более редкие проявления симптомов кишечной диспепсии (р < 0,05). Так, дискомфорт в животе отмечали 31,6 и 94,1 % больных, схваткообразные и ко-ликообразные боли по ходу толстой кишки — 21,1 и 88,2 % больных в 1-й и 2-й группах соответственно. Представленность диарейного синдрома в группах была примерно одинаковой и статистически не различалась — у 26,3 и 35,3 % больных соответственно. Стабилизация массы тела отмечена у 15,8 и 17,6 % больных, прибавка в весе — у 63,2 и 64,7 % больных соответственно. Обострение ХП, потребовавшее стационарного лечения, развилось только у одного больного 2-й группы (5,8 %). Таким образом, при введении в состав комплексной терапии дюспаталина достоверно уменьшалась частота развития симптомов кишечной диспепсии и болевого абдоминального синдрома, способствуя улучшению качества жизни больных [59].

350 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Для лечения хронического болевого абдоминального синдрома у больных ХП в последние годы все чаще применяются малоинвазивные и эндоскопические методики [181, 219, 231, 271, 312, 402]. Показаниями к эндоскопическому лечению являются преимущественно обструктивные формы ХП, возникшие на фоне стриктур ГПП, протоковых и ампулярных конкрементов, стеноза БДС и других причин. Считается, что альтернативой наркотическим анальгетикам является чрескожное введение под КТ- или УЗ-контролем этанола и других веществ в зону чревного сплетения; более подробно на этом мы остановимся в следующем разделе. Имеются указания на эффективность паравертебральных блокад на уровне Thv-ThX[1, блокад круглой связки печени, длительной эпидуральной блокады. Считается, что эпидуральный блок оказывает хорошее обезболивающее действие и улучшает микроциркуляцию в стенке кишечника [28, 54]. Только если все возможные консервативные методики, примененные для купирования боли, включая малоинвазивные вмешательства, исчерпаны, должны быть использованы возможности хирургического лечения. Вариант оперативного пособия выбирается в зависимости от этиологии панкреатита, клинико-инструментальной картины заболевания и предполагаемого патомеханизма боли, о чем более подробно будет изложено в разделах, посвященных эндоскопическим и хирургическим методам лечения ХП. В заключение необходимо отметить, что при лечении болевых необ-структивных форм ХП необходимы диетотерапии и прием экзогенных панкреатических ферментов в больших дозах в комбинации с блокаторами желудочной секреции, при необходимости назначаются ненаркотические анальгетики. Если данная последовательность консервативных мероприятий оказывается неэффективной, возникают показания для чрескожной блокады чревного сплетения. При неэффективности вышеуказанных этапов рекомендуется оперативное лечение. 6.2.1.7. Алгоритмы купирования боли при хроническом панкреатите Практическому врачу достаточно сложно разобраться в огромном перечне различных препаратов, применяемых для купирования боли у больных ХП. Поэтому мы сочли необходимым дать наиболее известные и адекватные, на наш взгляд, алгоритмы, упрощающие и стандартизирующие работу врачей в условиях современной медицины. В первую очередь необходимо привести алгоритм, рекомендованный ВОЗ для лечения панкреатической боли [439]. Следует отметить, что данный алгоритм в настоящий момент можно считать несколько устаревшим, поскольку он разрабатывался с позиций медицины, основанной на доказательствах, с учетом данных о патофизиологии боли и эффективности различных препаратов, имевшихся 15 лет назад: Ступень 1: этиотропная терапия, включая лечение алкоголизма, диета. Ступень 2а: периферические анальгетики (парацетамол). Ступень 26: периферические + слабодействующие центральные анальгетики (трамал, стадол). Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 351

Ступень 2в: ступень 2а + нейролептик или антидепрессант.

В 1998 г. Американская гастоэнтеро-логическая ассоциация предложила алгоритм лечения ХП с болевым синдромом, ориентируя врача на выбор оперативной или консервативной коррекции заболевания по результатам диагностических тестов (рис. 6.13) [139]. Для купирования боли рекомендуется прием высокой дозы традиционных полиферментных препаратов в сочетании со средствами, ингиби-рующими желудочную секрецию. При неэффективности вышеуказанных мероприятий проводится выбор между продолжительным приемом наркотических анальгетиков и инвазивным лечением. Согласно классическим представлениям, для купирования болевого синдрома следует применять полиферментные препараты в сочетании с антисекреторными средствами как для защиты ферментов от разрушения под действием желудочного сока, так и для создания физиологического «покоя» железы [151, 171]. 6.2.2. Консервативная терапия отечной формы хронического панкреатита Больные с отечным (интерстициальным) панкреатитом должны лечиться в хирургическом отделении, однако в клинической практике бывает трудно выявить отечные изменения ПЖ, особенно при отсутствии панкреатической гиперферментемии, и больные нередко оказываются в терапевтических и гастроэнтерологических отделениях стационаров. Поэтому всем больным ХП с малейшим подозрением на развитие отечно-интерстициаль-ных изменений ПЖ показана базисная терапия. Если на фоне провидимого базисного лечения состояние больного не улучшается в течение 48— 72 ч, появляются признаки эндогенной интоксикации и органной дисфункции, то следует заподозрить развитие деструктивных изменений в ПЖ. В целом, консервативная терапия отечно-интерстициальной формы ХП (можно рассматривать как эквивалент обострения ХП) должна обеспечивать решение следующих основополагающих задач: 1. Создание функционального покоя ПЖ и блокирование экзокринной 2. Купирование болевого синдрома и предотвращение прогрессирова- 352 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

3. Дезинтоксикационная терапия. 4. Коррекция катаболических процессов. 5. Профилактика инфекционных осложнений. 6. Коррекция эндокринной недостаточности ПЖ. 6.2.2.1. Блокада экзокринной функции и создание функционального покоя поджелудочной железе Ведущим направлением медикаментозного воздействия при обострении ХП является уменьшение секреторного напряжения ПЖ с уменьшением объема панкреатического сока и концентрации в нем ферментов, так как ведущая роль в патогенезе обострения и формировании клинических симптомов и осложнений принадлежит повреждающему действию собственных протеолитических ферментов (трипсиногена, химотрипсина, проэла-стазы и фосфолипазы А), что ведет к отеку ПЖ с последующим развитием коагуляционного некроза и фиброза. Снижение внешнесекреторной функции ПЖ должно приводить к созданию «функционального покоя» железы, уменьшению протокового и тканевого давления и редукции, таким образом, болевых ощущений. Достигнуть это можно прямым подавлением панкреатической секреции и опосредованно через ингибирование синтеза соляной кислоты, которое приводило бы к уменьшению образования секретина и, в определенной мере, ХК [282]. Теоретические положения для данного утверждения были положены еще сотрудниками лаборатории И. П. Павлова — И. Л. Долинским и Л. Д. Попельским, открывшими в 1894—1896 гг. наличие тесной сопряженности между панкреатической секрецией и соляной кислотой, поступающей из желудка в двенадцатиперстную кишку. В дальнейшем были выделены эффекторные субстанции — гормоны секретин и ХК, оказывающие стимулирующее влияние на ПЖ. Одним из главных направлений для создания функционального покоя ПЖ, как было указано выше, является классический подход в лечении — назначение голода на 2—5 сут с постепенным переходом на 1-й вариант диеты 5 п. С учетом высокой потребности в микро- и макронутриентах у больных отечной формой ХП целесообразна нутритивная поддержка — эн-теральное зондовое (тонкокишечное) и/или парентеральное питание, применение которых не вызывает секреторного напряжения ПЖ. Существуют данные, что внутривенное и внутриартериальное введение панкреатической рибонуклеазы в дозе 2—3 мг/кг массы тела нормализует биосинтетические процессы в ациноцитах и создает функциональный покой органа. Кроме того, препарат оказывает отчетливое болеутоляющее действие, снижает ферментную токсемию, уменьшает развитие парапан-креатических осложнений [28]. К сожалению, препарат крайне дефицитен в России. |

зуют хорошая клиническая переносимость и минимум побочных эффектов, улучшенный профиль безопасности, в том числе у лиц пожилого возраста, быстрая конвертация в активную форму и значительная выраженность антисекреторного действия [38, 129, 177], что позволило нам применить его для купирования боли у больных ХП [78].

зуют хорошая клиническая переносимость и минимум побочных эффектов, улучшенный профиль безопасности, в том числе у лиц пожилого возраста, быстрая конвертация в активную форму и значительная выраженность антисекреторного действия [38, 129, 177], что позволило нам применить его для купирования боли у больных ХП [78]. фекта [118, 135]. Если по данным фармакологической пробы в теле желудка зафиксирован рН > 4,0 менее 5 ч за сутки, то пациент расценивался как резистентный к данному препарату и исключался из исследования. На 10-е сутки от начала терапии всем больным было проведено контрольное рН-мониториро-вание по стандартной методике (24-часовое) для отсроченной оценки эффективности антисекреторной терапии.

фекта [118, 135]. Если по данным фармакологической пробы в теле желудка зафиксирован рН > 4,0 менее 5 ч за сутки, то пациент расценивался как резистентный к данному препарату и исключался из исследования. На 10-е сутки от начала терапии всем больным было проведено контрольное рН-мониториро-вание по стандартной методике (24-часовое) для отсроченной оценки эффективности антисекреторной терапии. больных (12 %). Начиная со 2-х суток и до конца лечения в группе больных, получавших рабепразол, по сравнению с 1-й и 2-й группами было достоверно меньшее количество больных, нуждавшихся в обезболивающей терапии (р < 0,05).

больных (12 %). Начиная со 2-х суток и до конца лечения в группе больных, получавших рабепразол, по сравнению с 1-й и 2-й группами было достоверно меньшее количество больных, нуждавшихся в обезболивающей терапии (р < 0,05).

по времени с интрагастральным рН > 4 увеличилась и составила 577,0 ± 47,6; 1070,9 ± 29,8 и 1330,5 ± 24,1 мин соответственно. Продолжительность действия рабепразола при курсовом приеме также достоверно увеличилась (р < 0,05) и продолжала значимо превышать аналогичный показатель в группах, получавших омепразол в дозировке как 20 мг, так и 40 мг (р < 0,05). Следует отметить, что рН < 2 на фоне терапии отмечен только в 1-й группе.

по времени с интрагастральным рН > 4 увеличилась и составила 577,0 ± 47,6; 1070,9 ± 29,8 и 1330,5 ± 24,1 мин соответственно. Продолжительность действия рабепразола при курсовом приеме также достоверно увеличилась (р < 0,05) и продолжала значимо превышать аналогичный показатель в группах, получавших омепразол в дозировке как 20 мг, так и 40 мг (р < 0,05). Следует отметить, что рН < 2 на фоне терапии отмечен только в 1-й группе.

Наиболее выраженное снижение TNF-a отмечено во 2-й и 3-й группах, однако показатели в 3-й группе, начиная с 5-х суток лечения, были достоверно более низкими по сравнению не только с 1-й группой, но и со 2-й (р < 0,05). Несмотря на столь позитивную динамику, к окончанию проводимой терапии ни в одной из групп средние значения сывороточной концентрации TNF-a не достигли контрольных значений, достоверно от них отличаясь (р < 0,05).

Наиболее выраженное снижение TNF-a отмечено во 2-й и 3-й группах, однако показатели в 3-й группе, начиная с 5-х суток лечения, были достоверно более низкими по сравнению не только с 1-й группой, но и со 2-й (р < 0,05). Несмотря на столь позитивную динамику, к окончанию проводимой терапии ни в одной из групп средние значения сывороточной концентрации TNF-a не достигли контрольных значений, достоверно от них отличаясь (р < 0,05). Таким образом, антисекреторные препараты необходимо вводить в схему комплексного лечения обострения ХП, поскольку они существенно уменьшают выраженность болевого абдоминального синдрома. Кроме того, нам удалось показать, что сама интенсивность болевого абдоминального синдрома у больных ХП может расцениваться как своеобразный маркер состояния гиперацидности [91].

Таким образом, антисекреторные препараты необходимо вводить в схему комплексного лечения обострения ХП, поскольку они существенно уменьшают выраженность болевого абдоминального синдрома. Кроме того, нам удалось показать, что сама интенсивность болевого абдоминального синдрома у больных ХП может расцениваться как своеобразный маркер состояния гиперацидности [91]. тогенных свойств желчи и улучшению ее коллоидной стабильности [81]. Соответственно, отмечен хороший эффект мебеверина в лечении функциональных расстройств и купировании боли у больных желчнокаменной болезнью [41] и после холецистэктомии [39, 81], при остром холецистите, холедохолитиазе и ОП [24], что в целом открывает новые возможности применения дюспаталина в панкреатологии, особенно у пациентов с билиарно-зависимыми формами ХП.

тогенных свойств желчи и улучшению ее коллоидной стабильности [81]. Соответственно, отмечен хороший эффект мебеверина в лечении функциональных расстройств и купировании боли у больных желчнокаменной болезнью [41] и после холецистэктомии [39, 81], при остром холецистите, холедохолитиазе и ОП [24], что в целом открывает новые возможности применения дюспаталина в панкреатологии, особенно у пациентов с билиарно-зависимыми формами ХП. Не так давно в Японии разработано новое направление в лечении болевого абдоминального синдрома у больных ХП — применение селективных блокаторов рецепторов ХК ацинарных клеток ПЖ. Эти препараты (лок-сиглюмид, девазепид и др.) за счет блокады рецепторов ХК на ацинарных клетках ПЖ резко снижают секрецию панкреацитов, а следовательно и внутрипанкреатическое давление, приводя к купированию боли [267, 313]. Хотя данных о проведенных крупномасштабных исследованиях по приме-

Не так давно в Японии разработано новое направление в лечении болевого абдоминального синдрома у больных ХП — применение селективных блокаторов рецепторов ХК ацинарных клеток ПЖ. Эти препараты (лок-сиглюмид, девазепид и др.) за счет блокады рецепторов ХК на ацинарных клетках ПЖ резко снижают секрецию панкреацитов, а следовательно и внутрипанкреатическое давление, приводя к купированию боли [267, 313]. Хотя данных о проведенных крупномасштабных исследованиях по приме-

Ступень 3: опиои-ды, факультативно ограниченные ступенью 2а.

Ступень 3: опиои-ды, факультативно ограниченные ступенью 2а. ния отечно-интерстициальной формы ХП во избежание развития деструктивного панкреатита и хирургических осложнений.

ния отечно-интерстициальной формы ХП во избежание развития деструктивного панкреатита и хирургических осложнений.