ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Диетотерапия и нутритивная поддержка 2 страница

— необходимый темп интестинальной инфузии должен достигаться по — скорость введения не должна превышать 100—150 мл/ч, поддерживая — каждые 3—4 ч необходимо промывать зонд небольшим количеством — следует избегать применения гипертонических питательных раство — следует вводить смеси, подогретые до 34—37 °С; — обязателен учет потерь (химуса, панкреатического сока, желчи) при Имеет смысл добавлять в смеси полиферментные препараты, которые не только облегчают усвоение нутриентов (при приеме полуэлементных и негидролизованных смесей), но и тормозят выработку панкреатических ферментов по принципу обратной связи [53, 125J. Завершение энтерального искусственного питания и переход на пероральное питание следует осуществлять только после ликвидации воспалительных явлений в ПЖ, восстановления аппетита и способности пациента поддерживать свои потребности естественным путем. При наличии ано-рексии, неадекватности белково-энергетического обеспечения пероральное питание сочетают с дополнительным оральным приемом питательных смесей, энтеральным зондовым или парентеральным [63, 125]. При тяжелом панкреатите применяется парентеральное, энтеральное зондовое или смешанное (энтеральное зондовое + парентеральное) питание. Следует напомнить, что энтеральное зондовое питание осуществляется посредством специальных зондов, вводимых за связку Трейтца. В последние годы в Институте питания РАМН в содружестве с отраслевыми институтами разработаны специальные сухие молочные продукты — энпиты. Они отличаются высокой биологической ценностью и легкой усвояемостью, оказывают положительное влияние на метаболические процессы. Основными компонентами энпитов являются растворимый молочный белок «казецит», сухой жировой компонент, обезжиренное сухое молоко, сухая боенская кровь, легкоусвояемые углеводы (сахароза, глюкоза). Для приготовления энпитов сухой порошок тщательно размешивают в теплой кипяченой воде, затем доливают горячей водой и смесь доводят до кипения, после этого энпит готов к употреблению. Обычно на 50 г энпита требуется 200—250 мл воды. При необходимости можно готовить и более концентрированные растворы, однако при этом у больных может возникнуть диарея. Поэтому концентрацию раствора следует подбирать индивидуально в зависимости от толерантности каждого больного [29]. После купирования или уменьшения выраженности болевого абдоми- Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 323

Помимо смеси Peptamen возможно использование и других гидролизо-ванных питательных смесей в качестве единственного источника перораль-ного питания. Как мы отмечали ранее, отличительной особенностью гид-ролизованных питательных смесей служит их полуэлементный состав, поэтому при их назначении практически исключаются стимулирующие влияния на ПЖ, не возникает секреторное напряжение органа. Так, белковый компонент в смесях представлен частично гидролизованными белками в виде олигопептидов, углеводный — мальтодекстринами, липидный — сред-нецепочечными триглицеридами. По данным И. В. Богданова, В. Б. Гриневич и соавт. [7], также возможно полное замещение традиционной диеты № 5 п пероральным питанием смесью Peptamen. В результате проведенных авторами исследований было доказано, что преимущества использования питательной смеси Peptamen в программе лечения больных ХП выражаются в более быстром и полном купировании болевого абдоминального и диспепсического синдромов, коррекции статуса питания, нормализации ряда гомеостатических показателей, повышении качества жизни пациентов. При этом вышеуказанные изменения реализуются в условиях достижения физиологического покоя ПЖ. Следовательно, применение полного перорального питания смесью Peptamen можно считать новым подходом к нозологически ориентированному лечению больных ХП. В случае выраженной внешнесекреторной недостаточности ПЖ и наличия трофологической недостаточности при переходе на традиционную диету можно рекомендовать дополнительное к столу № 5 п введение 2—3 приемов в сутки различных смесей для энтерального питания, в том числе и негидролизованных (нутрен, нутризон, берламин модуляр и др.). Такой подход позволяет увеличить общий суточный калораж рациона, повысить содержание в нем эссенциальных факторов питания. Перспективным препаратом для коррекции дефицита жирорастворимых витаминов и эссенциальных жирных кислот является масло зародышей пшеницы — уникальный пищевой продукт, разработанный в России (г. Екатеринбург). Его назначение необходимо у больных с белково-энергети-ческой недостаточностью на фоне длительной неуправляемой стеатореи. Масло получают из отборных натуральных свежих зародышей путем холодного прессования, обеспечивающего полную сохранность полезных веществ, находящихся в масле. В состав входят токоферолы, каротиноиды, кальциферол, 10 полиненасыщенных жирных кислот с наибольшей пред-ставленностью линолевой, пальмитиновой, олеиновой и линоленовой — 56,2; 16,9; 15,2 и 8,5 % соответственно. Рекомендуется применять по 2—3 чайные ложки в день (суточная доза 10—15 мл) в качестве добавки в каши, салаты либо отдельно. Масло зародышей пшеницы выпускается и в капсулах, облегчая прием препарата — по 3—5 капсул 3 раза в день во время еды. Для наиболее адекватной коррекции дефицита макро- и микронутриен-тов у больных ХП с экзокринной недостаточностью в периоде ремиссии 324 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Таким образом, можно заключить, что на данный момент больным ХП необходимо назначать традиционную диету с дополнительным введением энтерального питания для повышения общего калоража, восполнения дефицита эссенциальных факторов питания и уменьшения стимуляции внешнесекреторной функции ПЖ (последнее относится к обострению ХП). Кроме того, научно-обоснованным является изолированное перо-ральное питание смесями для энтерального питания (преимущественно гидролизованными) в ранние сроки от начала обострения ХП. Проведение дальнейших исследований по изучению эффективности полной нутритив-ной коррекции смесями для энтерального питания у больных ХП в стадии обострения, а также применения пре- и пробиотиков, генетически модифицированных продуктов с исходно заданными свойствами в различные периоды заболевания открывает реальные перспективы к расширению возможностей нутритивной коррекции у больных ХП уже в ближайшем будущем, что позволит дополнить или изменить вовсе классические представления о рациональном питании при данной патологии. Фармакотерапия Главной целью консервативной терапии ХП является уменьшение и/или купирование болевого абдоминального синдрома и предотвращение или компенсация функциональной панкреатической недостаточности [35, 80, 86, 98]. 6.2.1. Купирование боли Купирование боли является наиболее важной задачей в лечении ХП и опирается на следующие основополагающие мероприятия: исключение алкоголя и табакокурения, лечебное питание, заместительная терапия ферментными препаратами, не содержащими желчных кислот, назначение блокаторов Н2-рецепторов гистамина, ингибиторов протонной помпы, ан-тацидных препаратов, избирательных или неизбирательных секвестрантов желчных кислот, а также применение анальгетиков, спазмолитиков и нейролептиков. В первую очередь при рецидиве болевого абдоминального синдрома у больного ХП, особенно при его атипичности и отсутствии эффекта от стандартной терапии, необходимо оценить «свежие» структурные изменения ПЖ (воспаление, псевдокисты, папиллиты, стриктуры или камни, объемные образования), что в целом и будет определять дальнейшую тактику ведения больного — продолжение и/или модификация фармакотерапии, эндоскопическое или хирургическое лечение [353, 354]. Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 325

В комплексной терапии болевого абдоминального синдрома у больных ХП необходимо строжайшее соблюдение диеты (см. раздел 6.1), исключение алкоголя и табакокурения. Действительно, достаточно давно существует важнейший клинический афоризм, гласящий, что прекращение приема алкоголя уменьшает частоту и выраженность болевого абдоминального синдрома у больных хроническим алкогольным панкреатитом. Известно сообщение J. E. Trapnell, в котором говориться о существенном уменьшении выраженности болевого абдоминального синдрома у IS % пациентов с хроническим алкогольным панкреатитом, отказавшихся от употребления алкоголя [420]. Как мы указывали ранее, патогенез развития панкреатита на фоне приема алкоголя не до конца ясен и, возможно, обусловлен комбинацией различных механизмов, включающих спазм сфинктера Одди [123, 279J, изменения качественного состава панкреатического сока с избыточным количеством белка и низкой концентрацией бикарбонатов [134, 383], угнетение биоэнергетических процессов в клетках с уменьшением их устойчивости к повреждающим влияниям и ускорением некротических процессов [22]. Однако наблюдение J. E. Trapnell в большей степени можно объяснить только стимулирующим эффектом алкоголя на панкреатическую секрецию [162]. Тем не менее, как было описано в главе 2, до сих пор однозначно не решен вопрос о ведущем значении этанола в патогенезе панкреатита в том числе — и проблема зависимости между употреблением алкоголя и болевым абдоминальным синдромом у больных ХП. Ведутся споры о том, является ли этанол прямым «провокатором» рецидивирующей боли у больных алкогольным ХП или нет. Так, Р. С. Bornman и соавт. отметили, что среди наблюдаемых ими пациентов, страдающих болевой формой панкреатита, около половины больных продолжали употреблять алкоголь. В то же время примерно такое же количество (порядка 50 %) больных ХП, не страдающих от болей, систематически употребляли алкоголь, причем в обоих случаях авторами не отмечено существенного провоцирования или утяжеления выраженности боли на фоне употребления этанола [162]. Аналогичные наблюдения были сделаны I. N. Marks и соавт. [310]. Существуют данные, что течение хронического алкогольного панкреатита непредсказуемо; у ряда больных алкогольным ХП отмечается усиление болей через 12—24 ч абстиненции, причем функциональные нарушения могут прогрессировать даже на фоне строгой абстиненции. В то же время у некоторых больных длительное время заболевание не прогрессирует даже на фоне употребления алкоголя [68]. Результаты этих наблюдений подвергают сомнению факт взаимосвязи длительного приема алкоголя и абдоминальной боли. Однако логичное объяснение результатам наблюдений Р. С. Bornman и соавт. и I. N. Marks и соавт. все же есть. Не вызывает сомнения факт, что боль при панкреатите напрямую связана с экзокринной секрецией ПЖ. У ряда пациентов с сохранной или незначительно сниженной внешнесекреторной функцией ПЖ, болевой абдоминальный синдром действительно может провоцироваться приемом алкоголя, действующего как стимулятор панкреатической секреции. У больных ХП со значительно сниженной панкреатической секрецией (другими словами — с распространенным фиброзом и атрофией паренхимы ПЖ) алкоголь, естественно, уже не будет играть столь существенную роль в механизме боли. Именно это и может объяснить парадоксальный факт купирования этанолом типичной абдоминальной боли, нередко 326 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Недавно появились данные, что пациенты с болевыми формами ХП, продолжающие курить, хуже реагируют на терапию, направленную на коррекцию боли [392], что также необходимо учитывать при выборе лечения. 6.2.1.2. Ненаркотические и наркотические анальгетики До сих пор применение анальгетиков остается одним из главных методов купирования боли у больных ХП. При отечно-интерстициальной стадии панкреатита, т. е. при обострении ХП, анальгетики вводят парентерально, начиная с парацетамола и нестероидных противовоспалительных средств, при их неэффективности могут быть применены наркотические анальгетики, о чем будет сказано ниже. С учетом того, что у многих больных ХП без отечных изменений со стороны ПЖ, без явлений панкреатической обструкции и осложнений панкреатита (крупные псевдокисты, свищи, дуоденальная непроходимость и др.) нередко сохраняются выраженные абдоминальные боли, обусловленные ишемией [372] и прогрессирующим фиброзом в зонах прохождения сенсорных нервов [160, 166], может потребоваться даже амбулаторная терапия анальгетиками. Анальгетиками первого выбора являются салицилаты или ацетомино-фен, которые необходимо принимать до еды для предотвращения пост-прандиального усиления боли. Ввиду того что минимально негативным воздействием на слизистую оболочку желудка обладает парацетамол, показавший хороший эффект для купирования боли у пациентов с ХП, именно этот препарат в последние годы считается наиболее предпочтительным. Однако следует помнить, что именно парацетамол является наиболее гепа-тотоксичным из всей группы нестероидных противовоспалительных препаратов, что может ограничивать его применение у больных с сопутствующими поражениями печени, в первую очередь алкогольными. Дозы анальгетиков подбираются индивидуально, причем должна использоваться самая низкая эффективная доза. При неэффективности ненаркотических анальгетиков возможны их применение в максимально допустимых суточных терапевтических дозах, изменение режима приема и пути введения или попытка замены препарата на другой препарат этой группы. В частности, имеются данные, что при ХП эффективны лишь высокие дозы анальгетиков; так, трамадол эффективнее в суточной дозе 800 мг, что в 2 раза превышает максимально рекомендуемую дозу [98]. Другим путем повышения эффективности обезболивающей терапии является дополнительное включение в схему психотропных препаратов (нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы), оказывающих как прямое аналге-зирующее, так и потенцирующее действие в отношении ненаркотических анальгетиков. Кроме того, важны и собственные эффекты этих препаратов, поскольку у многих больных наблюдаются пограничные расстройства психики, тревожно-депрессивные и другие невротические расстройства. В случаях резистентности к ненаркотическим анальгетикам могут быть применены опиаты и их синтетические аналоги. Основным ограничением к широкому применению наркотических анальгетиков является развитие лекарственной зависимости. Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 327

Начиная с 70-х годов прошлого века было проведено несколько экспериментальных исследований, предполагающих, что внутрипросветное действие панкреатических протеаз играет важную роль в регулировании панкреатической секреции [227, 299]. Однако основная концепция регулирования обратной регуляции панкреатической секреции опиралась, прежде всего, на результаты исследований на экспериментальных животных (крысах), в которых было показано, что эвакуация панкреатического секрета из двенадцатиперстной кишки стимулирует экспрессию ХК и секрецию панкреатических ферментов. С другой стороны, внутридуоденальное введение трипсина или химотрипсина ингибируют экспрессию ХК и панкреатическую секрецию ферментов. Позже было доказано, что увеличение уровня в плазме крови ХК и усиление панкреатической секреции после удаления панкреатического сока из двенадцатиперстной кишки обусловлено трипсин-чувствительным субстратом, секретируемым проксимальными отделами кишечника и названным впоследствии холецистокинин-рилизинг-фактор [300]. В присутствии трипсина ХК-рилизинг-фактор, являясь пептидом, разрушается и, таким образом, инактивируется. Белок пищи в тонкой кишке связывает трипсин, условно конкурируя с ХК-рилизинг-фактором за фермент, и только излишек трипсина может инактивировать ХК-рилизинг-фактор [292J. Увеличение концентрации ХК-рилизинг-фактора в просвете тонкой кишки вызывает экспрессию ХК, стимулирующего, в свою очередь, панкреатическую секрецию (рис. 6.J). К настоящему моменту идентифицировано несколько ХК-высвобождающих пептидов, в том числе пептиды, полученные из тонкокишечных экстрактов у свиней со структурой, идентичной диазепамам [241], и пептид, выделенный из дуоденального секрета крыс [404].

Аналогичный механизм обратной связи у человека был впервые описан еще в 1977 г. [252]. Действительно, в дальнейшем несколько групп исследователей подтвердили, что внутрикишечное введение трипсина или химотрипсина ингибирует секрецию ферментов ПЖ [170, 293, 336, 400]. Таким образом, представляется логичным, что у пациентов с ХП сниженная секреция панкреатических ферментов при внешнесекреторной недостаточности может приводить к гиперстимуляции ПЖ высокими уровнями ХК в плазме крови и, следовательно, к болевому абдоминальному синдрому. В ряде дальнейших исследований, действительно, было сообщено о повышенном уровне ХК в плазме крови больных ХП [223, 390, 401J. Однако по крайней мере два других ис- 328 • ХРОНИЧЕСКИЙ ПАНКРЕАТИТ

Эти факты позволили G. Isakson и I. Ihse еще в начале 80-х годов обосновать применение полиферментных препаратов с высокой протеолитиче-ской активностью для уменьшения боли при ХП посредством дуоденопан-креатического механизма обратной связи [256]. Авторы по данным проведенного двойного слепого перекрестного исследования сообщили, что на фоне приема полиферментных препаратов у больных ХП происходит снижение выраженности болевого абдоминального синдрома на 30 %. При этом у 15 из 19 больных отмечено уменьшение числа болевых приступов [256]. Однако следует отметить, что данный подход оказался эффективным только у пациентов с умеренной панкреатической недостаточностью. J. I. Slaff и соавт. в рамках двойного слепого перекрестного исследования наблюдали 20 пациентов с болевой формой ХП [400]. Уменьшение выраженности болевого абдоминального синдрома на фоне приема полиферментных препаратов наблюдалось у 9 пациентов с легкой и умеренно выраженной экзокринной недостаточностью ПЖ, в то время как аналогичный эффект отмечен только у 2 из 11 больных ХП с тяжелой внешнесекре-торной недостаточностью pancreas. Необходимо отметить, что большинство больных, ответивших на лечение ферментами, были женщинами с идиопатическим ХП, тогда как резистентными оказались преимущественно пациенты с алкогольным ХП [400]. Хороший эффект при назначении ферментов у больных болевой формой ХП был также сообщен D. J. Ramo и соавт. [370]. В целом, результаты приведенных выше трех двойных слепых исследований оказались весьма позитивными, хороший результат применения полиферментных препаратов у больных болевой формой ХП был достигнут в 73 % случаев (у 36 из 49 наблюдаемых пациентов) [256, 370, 400]. Однако в двойном слепом 4-недельном перекрестном исследовании, проведенном в Дании, пероральное назначение двух капсул панкреазы с каждым приемом пиши лишь незначительно уменьшало выраженность болевого абдоминального синдрома у больных ХП по сравнению с эффектом плацебо [234]. В другом мультицентровом 2-недельном плацебо-контроли-руемом исследовании было показано, что прием полиферментных препаратов в кишечнорастворимой оболочке во время еды не влияет на выраженность болевого абдоминального синдрома у больных ХП [326]. Эти результаты, по всей видимости, обусловлены тем, что ингибирование обратной связи зависит от наличия высоких концентраций протеаз именно в просвете двенадцатиперстной кишки. Поскольку энтеросолюбильные препараты достигают максимальной активности в дистальной части двенадцатиперстной кишки, они могут быть менее эффективными в разрушении ХК-рилизинг-пептидов, а следовательно, и меньше влияют на снижение уровня ХК и, соответственно, уменьшение боли [171]. Наконец, в 4-месячном двойном слепом перекрестном исследовании применялись кишечно-растворимые микросферы, активирующиеся при более низких значениях рН (> 5), чем ранее использованные микросферы (рН > 6). Несмотря на достигнутый высокий уровень трипсина в двенадцатиперстной кишке, авторами не показано никакого эффекта в отношении купирования болевого абдоминального синдрома по сравнению с плацебо у большого количества больных ХП [305]. Однако в когорты больных в исследованиях было включено небольшое число женщин, причем большинство включенных пациентов были с хроническим, часто рецидивирующим болевым абдоминальным синдромом. Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 329

По данным В. Т. Ивашкина и соавт., прием панкреатина в энтеросо-любильной оболочке у больных ХП привел к достоверному купированию болевого абдоминального синдрома, причем степень уменьшения боли по результатам проведенного факторного анализа достоверно зависела от степени подавления экзокринной функции ПЖ. Кроме того, установлена зависимость между дозой ферментного препарата и динамикой купирования боли [37]. Эффективность микротаблетированных препаратов в энте-росолюбильной оболочке в отношении купирования боли объясняется авторами следующим. Во-первых, генез абдоминальной боли в определенной степени обусловлен наличием дискинетических нарушений кишечника и метеоризма, вызванных вторичными расстройствами всасывания. Во-вторых, достоверное снижение уровня эластазы кала на фоне терапии с использованием энтеросолюбильной формы панкреатина дает все основания считать, что, по крайней мере, отчасти противоболевой эффект панкреатина связан с подавлением панкреатической секреции [37].

В исследовании, проведенном на нашей кафедре, применялся полиферментный препарат в энтеросолюбильной оболочке (Креон) в комплексной терапии боли у больных ХП [99]. В исследование было включено 117 больных ХП, в том числе 55 мужчин (47,01 %) и 62 женщины (52,99 %) со средним возрастом 51,7 ± 2,9 года. Болевой абдоминальный синдром разной степени выраженности был отмечен у всех обследованных больных. Боль локализовалась в эпигастрии у 22 больных (18,8 %), в левом подреберье —у 14 больных (11,9 %); чаще встречался опоясывающий характер болей —у 81 больного (69,2 %). Иррадиацию в спину отмечали 52 больных (44,4 %). Наличие постоянных болей

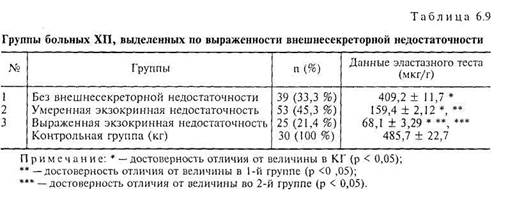

отмечали 47 человек (40,2 %), периодических — 70 больных ХП (59,8 %). Связь с приемом пищи (появление или усиление боли) отмечена в подавляющем большинстве случаев — у 112 больных ХП (95,7 %). Выраженность болевого абдоминального синдрома характеризовалась следующим: 1 балл отмечен у 12 (10,3 %) больных ХП, 2 балла - у 38 (32,5 %), 3 балла — у 45 (38,4 %), 4 балла - у 22 (18,8 %). На основании результатов эластазного теста все больные ХП были разделены на 3 группы — с сохранной экзокринной функцией, с умеренно выраженной и тяжелой степенью экзокринной недостаточности (табл. 6.9). Всем больным ХП, разделенным на группы, проводилась фармакотерапия выявленной патологии по идентичным схемам с различием только по дозировке полиферментных препаратов в соответствии с имеющимися рекомендациями [86] (табл. 6.10). Индивидуально использовался баралгин, который вводили внутримышечно 2—3 раза в день в зависимости от выраженности болевого абдоминального синдрома. Вследствие наличия болей различной степени выраженности на момент начала исследования у всех больных, баралгин в течение первых суток получали все пациенты. По мере купирования болевого абдоминального синдрома баралгин выводился из схемы терапии. Следует Глава 6. Лечение хронического панкреатита • 331

На фоне проводимой терапии отмечена отчетливая динамика к уменьшению представленности болевого абдоминального синдрома во всех группах; достоверных различий по темпам купирования болевого абдоминального синдрома в группах нами не выявлено (рис. 6.2). В целом, выбранная комплексная схема терапии, дифференцированная по дозировке Креона в сроки до 3 нед от начала обострения позволяла купировать болевой абдоминальный синдром у 96,2-100,0 % больных [99]. В дальнейшем нами были проведены исследования с аналогичным дизайном, в которых проводилось лечение болевого абдоминального синдрома по приведенной выше схеме у больных билиарнозависимым ХП, не нуждающихся в хирургическом и эндоскопическом лечении. В течение 3 нед дифференцированной в зависимости от степени экзокринной недостаточности терапии Креоном болевой абдоминальный синдром был купирован у 98,1 % больных [75]. В заключение необходимо отметить, что перспективными являются долгосрочные сравнительные исследования, посвященные применению кислотоустойчивых и не покрытых энтеросолюбильной оболочкой ферментных препаратов в группах больных ХП, четко рандомизированных по этиологическому фактору, тяжести течения и степени экзокринной недостаточности ПЖ. Однако отсутствие подобных исследований, по всей видимости, обусловлено тем, что длительная терапия больных ХП с наличием болевого абдоминального синдрома только полиферментными препаратами невозможна по клиническим и этическим соображениям. 6.2.1.4. Соматостатин и октреотид Соматостатин — природный гормон, одним из действий которого является ингибирование секреции ПЖ [232]. К эффектам соматостатина относят также цитопротективное действие и благоприятное влияние на ретикуло-эндотелиальную систему, что теоретически может быть полезно в лечении ХП [151, 411, 425]. Кроме того, клинические исследования показали, что соматостатин имеет антиноцицептивную активность у человека [176, 317] |

нального синдрома с целью уменьшения стимуляции внешнесекреторной функции ПЖ рекомендуется начинать пероральное питание смесью Peptamen порционно в виде коктейля на 6 приемов из расчета 25 ккал/кг в сутки [47, 79]. Такой подход позволяет осуществить плавный переход к традиционному столу № 5 п, предотвращая, таким образом, дефицит питания в первые дни от начала обострения и сводя к минимуму рецидивирование болевого абдоминального и диспепсического синдромов при переходе на смешанное питание.

нального синдрома с целью уменьшения стимуляции внешнесекреторной функции ПЖ рекомендуется начинать пероральное питание смесью Peptamen порционно в виде коктейля на 6 приемов из расчета 25 ккал/кг в сутки [47, 79]. Такой подход позволяет осуществить плавный переход к традиционному столу № 5 п, предотвращая, таким образом, дефицит питания в первые дни от начала обострения и сводя к минимуму рецидивирование болевого абдоминального и диспепсического синдромов при переходе на смешанное питание. возможно применение муки зародышей пшеницы, содержащей практически все полезные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Этот природный комплекс содержит необходимые в физиологических для человека дозах минералы (калий, магний, натрий, фосфор, цинк, железо, марганец, селен, хром и литий) и витамины (тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, кобаламин), а также белки с полным комплексом незаменимых аминокислот, небольшое количество углеводов и полиненасыщенных жирных кислот. Муку зародышей пшеницы применяют по 2—4 столовые ложки в день с кефиром, йогуртом, молоком или в чистом виде.

возможно применение муки зародышей пшеницы, содержащей практически все полезные вещества, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Этот природный комплекс содержит необходимые в физиологических для человека дозах минералы (калий, магний, натрий, фосфор, цинк, железо, марганец, селен, хром и литий) и витамины (тиамин, рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота, пиридоксин, кобаламин), а также белки с полным комплексом незаменимых аминокислот, небольшое количество углеводов и полиненасыщенных жирных кислот. Муку зародышей пшеницы применяют по 2—4 столовые ложки в день с кефиром, йогуртом, молоком или в чистом виде. 6.2.1.1. Диета и исключение алкоголя

6.2.1.1. Диета и исключение алкоголя 6.2.1.3. Панкреатические ферменты в купировании боли

6.2.1.3. Панкреатические ферменты в купировании боли

следования не выявили высокие плазменные концентрации ХК у пациентов с ХП [217, 259].

следования не выявили высокие плазменные концентрации ХК у пациентов с ХП [217, 259]. Таким образом, в последнее время укрепилось мнение, что для купирования боли у больных ХП рекомендовано применять таблетированные препараты панкреатина, не имеющие кислотозащитной оболочки, которые начинают активироваться в желудке и верхних отделах двенадцатиперстной кишки. Однако для защиты панкреатина от соляной кислоты эти препараты необходимо принимать с блокаторами желудочной секреции [37J. Также существует мнение, что необходимо начинать лечение неэнтеросо-любильными препаратами в высокой дозе во время приема пищи в течение нескольких недель у любого пациента с болевой формой ХП. При этом лучшие результаты достигаются при панкреатитах неалкогольной этиологии с легкой или умеренной внешнесекреторной недостаточностью ПЖ [417].

Таким образом, в последнее время укрепилось мнение, что для купирования боли у больных ХП рекомендовано применять таблетированные препараты панкреатина, не имеющие кислотозащитной оболочки, которые начинают активироваться в желудке и верхних отделах двенадцатиперстной кишки. Однако для защиты панкреатина от соляной кислоты эти препараты необходимо принимать с блокаторами желудочной секреции [37J. Также существует мнение, что необходимо начинать лечение неэнтеросо-любильными препаратами в высокой дозе во время приема пищи в течение нескольких недель у любого пациента с болевой формой ХП. При этом лучшие результаты достигаются при панкреатитах неалкогольной этиологии с легкой или умеренной внешнесекреторной недостаточностью ПЖ [417]. Возможно, что активация микротаблеток происходила в более проксимальных отделах желудочно-кишечного тракта, чем предполагалось ранее, либо функционально значимая зона регуляции секреции ПЖ не ограничивается только двенадцатиперстной кишкой и захватывает также начальные отделы тощей кишки. Действительно, авторы в схеме комплексной терапии использовали антацидные препараты, блокаторы Н2-рецепторов гиста-мина и ингибиторы протонной помпы, комплексный прием которых может повышать рН желудочного содержимого до 5 и выше. Естественно, что при интрагастральном рН выше 5 может происходить активация ферментов уже в желудке, а их галеническая форма позволяет хорошо перемешиваться с химусом, что в комплексе дает поступление активированных панкреатических ферментов в высокой концентрации уже в начальные отделы двенадцатиперстной кишки. В то же время нельзя не учитывать того факта, что параллельный прием больными блокаторов желудочной секреции и спазмолитиков также влиял на выраженность боли.

Возможно, что активация микротаблеток происходила в более проксимальных отделах желудочно-кишечного тракта, чем предполагалось ранее, либо функционально значимая зона регуляции секреции ПЖ не ограничивается только двенадцатиперстной кишкой и захватывает также начальные отделы тощей кишки. Действительно, авторы в схеме комплексной терапии использовали антацидные препараты, блокаторы Н2-рецепторов гиста-мина и ингибиторы протонной помпы, комплексный прием которых может повышать рН желудочного содержимого до 5 и выше. Естественно, что при интрагастральном рН выше 5 может происходить активация ферментов уже в желудке, а их галеническая форма позволяет хорошо перемешиваться с химусом, что в комплексе дает поступление активированных панкреатических ферментов в высокой концентрации уже в начальные отделы двенадцатиперстной кишки. В то же время нельзя не учитывать того факта, что параллельный прием больными блокаторов желудочной секреции и спазмолитиков также влиял на выраженность боли.

отметить, что по 11 человек в 1-й и 2-й группах на момент поступления характеризовались высокоинтенсивными болями в животе (4 балла), что определило необходимость использования в течение 1-х суток нейролептанал-гезии (фентанил, дропе-ридол).

отметить, что по 11 человек в 1-й и 2-й группах на момент поступления характеризовались высокоинтенсивными болями в животе (4 балла), что определило необходимость использования в течение 1-х суток нейролептанал-гезии (фентанил, дропе-ридол).