ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Часть 1. Основы управления качеством. 10 страница

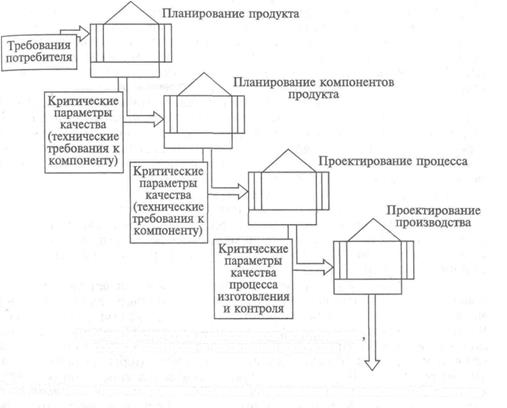

Вспомогательные показатели качества важны для производителя, но не всегда существенны для потребителя. Идеальным случаем был бы такой, когда производитель мог проконтролировать качество продукции непосредственно по фактическим показателям, но это, как правило, невозможно, поэтому он пользуется вспомогательными показателями. Технология СФК — это последовательность действий производителя по преобразованию фактических показателей качества изделия в технические требования к продукции, процессам и оборудованию. Метод СФК — это экспертный метод, использующий табличный способ представления данных, причем со специфической формой таблиц, получивших название «домиков качества» (рис. 6.1). В этих таблицах отображается связь между фактическими показателями качества (потребительскими свойствами) и вспомогательными показателями (техническими требованиями):

Рис. 6.1. Схема проектирования изделий и процессов при помощи СФК – метода.

Рассмотрим процесс планирования новой продукции в рамках метода СФК. Он состоит из восьми этапов. Первым этапом СФК, как уже было сказано выше, является выяснение и уточнение требований потребителей. Потребитель формулирует свои пожелания, как правило, в абстрактной форме типа «удобная мебель» и «легкий телефон» и пр. Для потребителя такой способ выражения своих потребностей является вполне нормальным. Но для инженеров, проектировщиков, конструкторов этого недостаточно: следует четко определить размеры, материалы, требования к обработке поверхности, допустимый вес. Задача СФК как раз и состоит в том, что сделать мнение потребителя понятным для инженера. СФК служит своеобразным переводчиком с языка потребителя на язык разработчика. Кроме этого, метод СФК выполняет еще много других задач. Например, позволяет сравнивать показатели проектируемого товара с показателями товаров конкурентов, а также определять экономическую и техническую реализуемость создания товара. Задача производителя состоит в том, чтобы с помощью различных методов преобразовать требования («голос») потребителя в инженерные характеристики продукта. Например, «голос потребителя» типа «экономный автомобиль» в результате такой работы может быть развернут в требования «низкая отпускная цена», «низкая стоимость пробега» и далее — в конкретные числовые показатели типа «продажная стоимость рублей» и «расход бензина Y л/100 км». Только после того как эта работа закончена, производитель может ответить на вопрос, что нужно делать, чтобы удовлетворить ожидания потребителя. Именно в этом заключается главная задача производителя на первой фазе планирования продукта — делать правильные вещи, т.е. опускать в последующем продукцию, необходимую потребителю с требуемыми им параметрами качества. Насколько успешно будет решена эта задача, зависит от глубины понимания производителем в первую очередь двух проблем: • что требует потребитель от продукта; • как продукт будет использоваться потребителем. Выяснение требований потребителей начинается с анализа рынка. Для анализа рынка в качестве исходной информации, как правило, используется опрос. На основании опроса фирма определяет, какую именно продукцию следует производить. Опрос производится следующим образом. Сначала определяется выборка потенциальных потребителей, которая хорошо представляет все множество потенциальных потребителей в определенном рыночном сегменте, в котором действует фирма. Затем в рамках выборки производится опрос с тем, чтобы на основе его результатов определить, какими свойствами должна обладать данная продукция, чтобы потребители захотели ее купить. В результате опроса получается список потребительских требований к планируемой продукции. Данные требования записывают в столбец будущей матрицы СФК. Если в качестве примера рассмотреть проектирование новой модели автомобиля, то потребительские требования могут выглядеть следующим образом (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Потребительские требования. Второй этап СФК — ранжирование потребительских требований. Для ранжирования необходимо оценить рейтинги потребительских требований, которые были определены на первом этапе. Требования потребителей всегда противоречивы, и нельзя создать продукцию, отвечающую всем потребительским требованиям. Имея четкое представление о том, какие требования необходимо удовлетворить обязательно, а какими можно в известной степени поступиться, фирма должна найти компромисс. Чтобы ответить на этот вопрос, следует упорядочить список потребительских требований по степени важности. В результате получается еще один столбец с некоторыми числами, указывающими, какое место по важности занимает в этом ряду каждое из требований. Естественно, что проставление рейтингов во многом субъективно и не всегда отражает реальное убывание важности отдельных требований. Потребителю важно все. Но производитель не может удовлетворить все требования. Поэтому ему приходится выбирать. Если продолжить рассмотрение примера с автомобилем, то в результате выполнения второго этапа СФК производитель может получить (рис. 6.3) следующие рейтинги (данные гипотетические, рейтинги проставляются по десятибалльной шкале).

Рис. 6.3. Рейтинг потребительских требований

Третий этап СФК — разработка инженерных характеристик. Данный этап выполняет специальная команда разработчиков, создаваемая для данного случая. Перед ней на первом этапе работы ставится задача составить список инженерных характеристик будущего изделия - взгляд на изделие с точки зрения инженера. Эта команда готовит список характеристик, важных с их точки зрения, и предлагает его в качестве результата данного этапа. Естественно, что язык этих характеристик будет достаточно определенным, четким. Именно такой язык принят у разработчиков. В результате список трансформируется следующим образом (рис. 6.4)

Рис. 6.4. Инженерные характеристики

На четвертом этапе СФК производится вычисление зависимостей потребительских требований и инженерных характеристик. В результате выполнения трех предыдущих этапов проектировщики получили ранжированный список потребительских требований, составленный на языке потребителя, и инженерных характеристик, сформулированных на профессиональном языке. Для успешной разработки изделия нужно сделать что-то вроде словаря перевода потребительских требований в инженерные характеристики. Для этого применяется простой прием: строится таблица-матрица по типу представленной на рис. 6.4. На этом этапе необходимо ответить на вопрос: как зависит данное потребительское требование от того, какое значение мы придадим данной инженерной характеристике. Например, существует требование покупателя автомобиля — «хочу тратить минимум бензина». В первом столбце стоит какая-то инженерная характеристика, скажем, масса автомобиля. Дальше следует выяснить, можно ли создать автомобиль с такой массой, чтобы она удовлетворила этому потребительскому требованию. Если мы в состоянии найти зависимость между массой автомобиля и расходом топлива, то необходимо ее определить количественно. Возможно, проектировщики придут к выводу, что в данном случае нет такой зависимости. Но найдутся такие клетки, где взаимосвязь обнаружится (рис. 6.5). На этом этапе развития нам не нужна слишком точная, детальная информация. Можно довольствоваться такими, весьма неопределенными понятиями, как сильная, средняя и слабая связь. Для определенности примем, что сильная связь численно равна 9, средняя – 3, слабая связь — 1. Эти цифры пригодятся в дальнейшем для вычисления значений инженерных характеристик. После установления взаимосвязи между потребительскими требованиями и инженерными характеристиками становится ясно, какие инженерные характеристики наиболее сильно влияют на удовлетворение определенных требований потребителей, какие — слабо, а какие вообще не создают добавленной ценности продукции для потребителя. На этом этапе необходимо решить, нужно ли оставлять в проектируемом товаре те инженерные характеристики, которые не нужны потребителю. При этом следует обязательно учитывать, что некоторые характеристики, даже если они не нужны потребителю, тем не менее, могут быть необходимы для нормального функционирования продукта — в данном случае автомобиля. Поэтому не все, что не добавляет ценность потребителю, должно быть убрано.

Условные обозначения: Сильная связь — · Средняя связь — о Слабая связь — Δ

Рис. 6.5. Взаимосвязь потребительских требований и инженерных характеристик

Пятый этап СФК — построение «крыши». СФК очень часто называется «дом качества» именно из-за «крыши», в которой проставляются взаимосвязи между самими инженерными характеристиками. Инженерные характеристики могут быть разнонаправленными и соответственно противоречить друг другу. Например, характеристика «масса» явно вступает в противоречие с характеристикой «расход бензина», так как на разгон тяжелого автомобиля приходится тратить больше бензина. Такие противоречивые характеристики обозначим знаком «минус». «Однонаправленные» характеристики обозначим знаком «плюс». В дальнейшем эта зависимость будет учитываться при оптимизации всей системы. Эти характеристики определяют, каким способом, при каких условиях, в каких режимах следует вести процесс производства, чтобы, в конечном счете, получить продукцию, в максимальной степени отвечающую потребительским требованиям. На шестом этапе СФК определяют весовые показатели характеристики инженерных характеристик с учетом рейтинга важности потребительских требований, а также зависимости между потребительскими требованиями и инженерными характеристиками (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Структура пятого и шестого этапов СФК

Ранее показателям тесноты связи между потребительскими требованиями и инженерными характеристиками были присвоены числовые значения. Например, сильная связь оценивается в 9 баллов, средняя связь – 3 балла, слабая связь — 1 балл. Умножая относительный вес потребительских требований (рейтинг) на числовой показатель связи между потребительскими требованиями и инженерными характеристиками, определенный на четвертом этапе, рассчитывается относительная важность каждой инженерной характеристики. Суммируя результаты по всему столбцу, получаем значение цели. Инженерная характеристика с наибольшим значением цели говорит о том, чему следует уделить первоочередное внимание. В данном примере такой инженерной характеристикой является скорость разгона до 100 км/ч. Она наиболее важна для потребителя. На седьмом этапе (рис. 6.7) производится учет технических ограничений. Не все значения инженерных характеристик достижимы. Скажем, вряд ли кто-нибудь отказался бы иметь суперскоростной спортивный автомобиль массой в несколько сот килограммов. Однако технически это невозможно реализовать, по крайней мере, на нынешнем уровне развития техники. Поэтому в следующей строчке матрицы проставляют экспертные оценки технической реализуемости тех значений инженерных характеристик, которых в наибольшей степени требуют потребители. С учетом этого получаются скорректированные целевые значения инженерных характеристик.

Рис. 6.7. Структура седьмого этапа СФК.

Восьмой этап СФК. Содержание этого этапа — учет влияния конкурентов. Говоря о реальном рынке, мы должны помнить о конкурентах, которых в определенной нише может быть очень много. Проиллюстрируем ситуацию на примере двух конкурентов. У первого конкурента рыночная доля чуть больше нашей. У второго — чуть меньше. Они оба представляют для нас потенциальную опасность. Первый — тем, что он имеет большую нишу и, следовательно, более «силен» в экономическом отношении. Второй, хотя и не достиг нашего уровня, активно стремится к этому и, скорее всего, планирует выпустить какой-то новый конкурентоспособный продукт. Для наглядного представления о положении дел с конкурентами, обычно используют диаграмму, которую рисуют справа от матрицы (рис. 6.8). Конкурентов оценивают по тому, насколько полно они способны выполнить каждое из потребительских требований, определенных на первом шаге. Для оценки используют экспертный метод. Сравнение конкурентов называется процедурой бенчмаркинга, т.е. сопоставимой оценки. Конкуренты — это своеобразные эталоны, по сравнению с которыми оценивают потенциал компании на рынке.

Рис. 6.8. Структура восьмого этапа СФК В результате выполнения вышеуказанных процедур получают исходные данные для технического задания на проектирование и разработку новой продукции. 6.7. Анализ последствий и причин отказов Общие положения Анализ последствий и причин отказов (Failure Mode & Effect Analysis— далее FMEA-анализ) представляет собой, технологию анализа возможности возникновения дефектов и их влияния на потребителя. FMEA-анализ проводится для разрабатываемых продуктов и процессов с целью снижения риска потребителя от потенциальных дефектов. FMEA-анализ не предусматривает изучение экономических показателей, в том числе затрат, связанных с низким качеством; его задача — выявить именно те дефекты, которые обусловливают наибольший риск для потребителя, определить их потенциальные причины и выработать корректирующие воздействия до того, как эти дефекты проявятся и, таким образом, предупредить затраты на их исправление. Объектами FMEA-анализа процессов могут быть: • конструкция изделия (FMEA-анализ конструкции); • процесс производства продукции (FMEA-анализ процесса производства); • бизнес-процессы (документооборот, финансовые процессы и т. д.) (FMEA-анализ бизнес-процессов); • процесс эксплуатации изделия (FMEA-анализ процесса эксплуатации). FMEA-анализ конструкции может проводиться как для разрабатываемой конструкции, так и для существующей. В рабочую группу по проведению анализа обычно входят представители отделов разработки, планирования производства, сбыта, обеспечения качества, представители опытного производства. Целью анализа является выявление потенциальных дефектов изделия, вызывающих наибольший риск потребителя и внесение изменений в конструкцию изделия, которые бы позволили снизить такой риск. FMEA-анализ процесса производства осуществляется ответственными службами планирования производства, обеспечения качества или производства с участием соответствующих специализированных отделов изготовителя и при необходимости потребителя. FMEA-анализ процесса производства начинается на стадии технической подготовки производства и заканчивается до начала основных — монтажно-сборочных и т.п. работ. Целью FMEA-анализа процесса производства является обеспечение выполнения всех требований по качеству процесса производства и сборки путем внесения изменений в план процесса для технологических процессов с повышенным риском. FMEA-анализ бизнес-процессов обычно производится в подразделениях, выполняющих данный бизнес-процесс. В проведении анализа, кроме представителей этих подразделений, участвуют представители службы обеспечения качества, представители подразделений, являющихся внутренними потребителями результатов бизнес-процесса и подразделений, участвующих в выполнении этапов бизнес-процесса. Цель этого вида анализа — обеспечение качества выполнения запланированного бизнес-процесса. Выявленные в ходе анализа потенциальные причины дефектов и несоответствий позволят определить причину неустойчивости системы. Выработанные корректирующие мероприятия должны обязательно предусматривать внедрение статистических методов, в первую очередь для тех операций, где выявлен повышенный риск. FMEA-анализ процесса эксплуатации проводится в том же составе, что и FMEA-анализ конструкции. Цель его проведения — формирование требований к конструкции изделия, обеспечивающих безопасность и удовлетворенность потребителя, т.е. подготовка исходных данных, как для процесса разработки конструкции, так и для последующего FMEA-анализа конструкции. Этапы проведения FMEA-анализа 1. Построение моделей объекта анализа.Различают компонентную, структурную, функциональную и потоковую модели анализа (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Схема FMEA-анализа 2. Исследование моделей.В ходе исследования моделей определяются: а) потенциальные дефекты для каждого из элементов компонентной модели объекта; б) потенциальные причины дефектов. Для их выявления могут быть использованы диаграммы Ишикавы, которые строятся для каждой из функций объекта, связанных с появлением дефектов. Такие дефекты обычно связаны или с отказом функционального элемента (его разрушением, поломкой и т. д.), с неправильным выполнением элементом его полезных функций (отказом по точности, производительности и т. д.), или с вредными функциями элемента. В качестве первого шага рекомендуется перепроверка предыдущего FMEA-анализа или анализ проблем, возникших за время гарантийного срока. Необходимо также рассматривать потенциальные дефекты, которые могут возникнуть при транспортировке, хранении, а также при изменении внешних условий (влажность, давление, температура); в) потенциальные последствия дефектов для потребителя. Поскольку каждый из рассматриваемых дефектов может вызвать цепочку отказов в объекте, при анализе последствий используются структурная и потоковая модели объекта; г) возможности контроля появления дефектов. Определяется, может ли дефект быть выявленным до наступления последствий в результате предусмотренных в объекте мер по контролю, диагностике и др. 3. Экспертный анализ моделей.На основании мнений экспертов определяются следующие параметры: а) параметр тяжести последствий для потребителя В (проставляется обычно по десятибалльной шкале; наивысший балл проставляется для случаев, когда последствия дефекта влекут юридическую ответственность); б) параметр частоты возникновения дефекта А (проставляется по десяти балльной шкале; наивысший балл проставляется, когда оценка частоты возникновения составляет более 25%); в) параметр вероятности необнаружения дефекта С (является десятибалльной экспертной оценкой; наивысший балл проставляется для «скрытых» дефектов, которые не могут быть выявлены до наступления последствий); г) параметр риска потребителя D (показывает, в каких отношениях друг к другу в данный момент времени находятся причины возникновения дефектов; дефекты с наибольшим коэффициентом приоритета риска подлежат устранению в первую очередь). Результаты анализа заносятся в специальную таблицу. По выявленным «узким местам» разрабатываются корректирующие мероприятия. По результатам анализа для разработанных корректирующих мероприятий составляется план их внедрения. Для этого определяется: • в какой временной последовательности следует внедрять эти мероприятия и сколько времени потребуется на проведение каждого из них, через сколько времени после начала проведения мероприятия проявится запланированный эффект; • кто будет отвечать за проведение каждого из этих мероприятий и кто будет конкретным его исполнителем; • где (в каком структурном подразделении) мероприятия должны быть проведены; • из какого источника будет финансироваться проведение мероприятия. Результаты анализа заносят в специальную таблицу. Выявленные «узкие места» (компоненты объекта), для которых параметр риска потребителя D будет больше 100... 120,— подвергаются изменениям, т.е. разрабатываются корректирующие мероприятия. Рекомендуется рассматривать направления корректирующих в такой последовательности: 1) исключить причину возникновения дефекта. При помощи изменения конструкции или процесса уменьшить возможность возникновения дефекта (уменьшается параметр В); 2) воспрепятствовать возникновению дефекта. При помощи статистического регулирования помешать возникновению дефекта (уменьшается параметр С); 3) снизить влияние дефекта. Снизить влияние проявления дефекта на клиента или последующий процесс с учетом изменения сроков и затрат (уменьшается параметр А); 4) облегчить и повысить достоверность выявления дефекта. Облегчить выявление дефекта и последующий ремонт (уменьшается параметр А). По степени влияния на повышение качества процесса или изделия корректирующие мероприятия располагаются следующим образом: • изменение структуры объекта (конструкции, схемы и т.д.); • изменение процесса функционирования объекта (последовательности операций и переходов, их содержания и др.); • улучшение системы качества. После проведения мероприятий пересчитывается потенциальный риск D. Если не удалось его снизить до приемлемых пределов (малого риска, D < 40 или среднего риска, D < 100), разрабатываются дополнительные корректирующие воздействия и повторяются предыдущие шаги. В настоящее время FMEA-анализ широко применяется в промышленности Японии и США, активно внедряется в странах ЕС. Его использование позволяет заметно улучшить качество при внедрении разработок в производство. 6.8. Контрольные вопросы и задания по теме 1. Что такое квалиметрия? Каковы ее основные задачи? 2. На какие группы подразделяются методы определения значений показателей качества? 3. На чем основаны расчетный и традиционный методы? 4. В каких случаях применяется экспертный метод? Приведите применения экспертного метода при оценке показателей качества. 5. Что такое измерение? 6. Какие виды шкал используются при сравнении? 7. Что такое базовый образец? 8. Раскрыть суть дифференциального метода определения показателей качества. 9. В каких случаях применяются комплексные показатели для оценки качества? 10. Что такое групповые показатели качества? 11. Какие характеристики экспертов влияют на результаты экспертизы? 12. Как оценивают достоверность оценок эксперта? 13. Какие задачи решаются при обработке результатов опроса экспертов? 14. Как производится оценка согласованности мнений экспертов? |