ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Симптомы и синдромы перфоративной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки

Симптом Бейли(Bailey) (извращенный торакоабдоминальный ритм) - на вдохе брюшная стенка втягивается одновременно с подъемом грудной стенки. Симптом Берштейна(генитальный симптом) - половой член поворачивается головкой кверху, параллельно брюшной стенке, яички подтягиваются к наружным отверстиям паховых каналов. Возникает в результате рефлекторного сокращения мышцы, поднимающей яичко, и поверхностной фасции живота. Симптом Бреннера(Brenner) - металлический шум трения, выслушиваемый над XII ребром слева в положении больного сидя, связан с выходом пузырьков воздуха в поддиафрагмальное пространство. Симптом Бруннера(Brunner) - шум трения под реберной дугой. Возникает в результате воздействия желудочного содержимого на брюшину. Симптом Вигиацо(Vigyazo) - при перфорации задней стенки двенадцатиперстной кишки подкожная эмфизема может занимать область пупка вследствие распространения газа по круглой связке печени. Симптом Винивартера(Winiwarter) - желтое пятно на заднем листке париетальной брюшины наблюдается при перфорации внебрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки. Симптом Гефтера-Щипицьша- шум плеска при перфоративных гастродуоденальных язвах. Симптом Грекова- брадикардия в первые часы после перфорации. Симптом Гюстена(Guiston) - сердечные тоны выслушиваются до уровня пупка. Феномен обусловлен резонирующими свойствами свободного воздуха, усиливающего звукопроводимость. Триада Гюстена(Guiston) : > распространение сердечных тонов через растянутую газами брюшную стенку до уровня пупка; > перитонеальное трение, напоминающее шум трения плевры в области реберного края или в подложечной области; > металлический звон или серебристый шум, появляющийся при вдохе и связанный с наличием свободного газа, выходящего из желудка через перфорационное отверстие в окружающую жидкость. Симптом Дзбановского-Чугуева- поперечные втянутые бороздки на передней брюшной стенке, соответствующие перемычкам прямых мышц живота. Наблюдается в первые часы после перфорации. Симптом Дьелафуа(Dieulafoy) - острая «кинжальная» боль в животе. Симптом Кларка(Clark) - исчезновение притупления перкуторного звука над печенью. Выявляется при перфорации желудка или двенадцатиперстной кишки (аналогичен симптому Спижарного). Симптом Кораха(Corach) - при локализации перфорационного отверстия в области кардии подкожная эмфизема может распространяться на левую половину грудной клетки, лицо и мошонку. Симптом Крымова- сильная боль, возникающая при исследовании пупка кончиком пальца, связанная с раздражением брюшины. Симптом Куленкампфа(Kulenkamph) - болезненность прямокишечно-маточного или прямокишечно-пузырного углубления при ректальном обследовании вследствие скопления перитонеального экссудата и желудочного содержимого. Триада Лаффите(Laffite) - забрюшинная гематома, эмфизема и желто-зеленая окраска заднего листка брюшины, обнаруживаемые во время операции. Характерна для забрюшинного разрыва двенадцатиперстной кишки. Симптом Подлаха(Podlach) - подкожная эмфизема в левой подключичной области при перфорации язвы кардиального отдела желудка. Характерен для атипичных гастродуоденальных перфораций. Симптом Потена(Potain) - рефлекторное нарушение гемодинамики в малом круге кровообращения в связи с выраженным болевым синдромом при заболеваниях желудка и желчевыводящих путей. Симптом Ратнера-Виккера- длительное стойкое напряжение мышц в правом верхнем квадранте брюшной стенки при общем хорошем состоянии больного. Наблюдается при прикрытых перфоративных язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Симптом Спижарного- высокий тимпанит над печенью - исчезновение печеночной тупости при прободении гастродуоденальных язв. Симптом Успенского- «ослизнение» внутрибрюшинного экссудата при перфоративной язве желудка. Острый аппендицит - воспаление червеобразного отростка слепой кишки, одно из самых распространённых хирургических заболеваний. Наиболее часто острый аппендицит встречают в возрасте от 20 до 40 лет, женщины болеют в 2 раза чаще мужчин. Летальность составляет 0,1-0,3%, послеоперационные осложнения встречают в 5-9% случаев. Этиология Причины возникновения острого аппендицита до сих пор окончательно не установлены. Определённую роль играет алиментарный фактор. Пиша, богатая животным белком, способствует нарушению эвакуаторной функции кишечника, что следует считать предрасполагающим фактором в развитии заболевания. В детском возрасте некоторую роль в возникновении аппендицита играет глистная инвазия. Основной путь инфицирования стенки отростка энтерогенный. Гематогенный и лимфогенный варианты инфицирования встречают достаточно редко, они не играют решающей роли в генезе заболевания. Непосредственными возбудителями воспаления становятся разнообразные микроорганизмы (бактерии, вирусы, простейшие), находящиеся в отростке. Среди бактерий чаше всего (до 90%) обнаруживают анаэробную неспорообразующую флору (бактероиды и анаэробные кокки). Аэробную флору встречают реже (6-8%), она представлена кишечной палочкой, клебсиеллой, энтерококками и др. Классификация Клинико-морфологические формы аппендицита: • катаральный; • флегмонозный; • гангренозный. Осложнения: • перфорация; • разлитой перитонит; • аппендикулярный инфильтрат; • абсцессы брюшной полости (периаппендикулярный, тазовый, поддиафрагмальный, межкишечный); • забрюшинная флегмона; • пилефлебит. Формы острого аппендицита отражают степень (стадию) воспалительных изменений в червеобразном отростке. Каждая из них имеет не только морфологические отличия, но и присущие ей клинические проявления. Патоморфология Острый катаральный аппендицит- начальная форма воспаления червеобразного отростка. Макроскопически отросток утолщён, его серозная оболочка тусклая, под ней видно множество наполненных кровью мелких сосудов. На разрезе слизистая оболочка отростка отёчна, серо-красного цвета, в подслизистом слое иногда видны пятна кровоизлияний. В просвете червеобразного отростка нередко содержится сукровичного вида жидкость. Микроскопически выявляют небольшие дефекты слизистой оболочки, покрытые фибрином и лейкоцитами, умеренную лейкоцитарную инфильтрацию подслизисто-го слоя. Иногда в брюшной полости обнаруживают прозрачный стерильный реактивный выпот. При остром флегмонозном аппендицитеотросток значительно утолщён, серозная оболочка и брыжеечка отёчны, ярко гипереми-рованы. Червеобразный отросток покрыт наложениями фибрина, такие же наложения могут быть на куполе слепой кишки, париетальной брюшине и прилегающих петлях тонкой кишки. В брюшной полости почти всегда выявляют выпот, часто мутный из-за большого количества лейкоцитов. Выпот может быть инфицированным. В просвете червеобразного отростка, как правило, содержится жидкий, серого или зелёного цвета гной. Слизистая оболочка червеобразного отростка отёчна, легко ранима, нередко удаётся увидеть множественные эрозии и свежие язвы. Микроскопически во всех слоях червеобразного отростка наблюдают массивную лейкоцитарную инфильтрацию. Эмпиема червеобразного отростка- разновидность флегмонозно-го воспаления, при котором в результате рубцового процесса или закупорки каловым камнем в просвете отростка образуется замкнутая полость, заполненная гноем. Морфологическая особенность этой формы аппендицита заключается в том, что воспалительный процесс редко переходит на брюшинный покров. Червеобразный отросток при эмпиеме колбовидно вздут и резко напряжён, содержит большое количество зловонного гноя. Наряду с этим серозная оболочка червеобразного отростка выглядит как при катаральной форме острого аппендицита: тусклая, гиперемированная, но без наложений фибрина. В брюшной полости может быть серозный стерильный выпот. При вскрытии червеобразного отростка изливается большое количество зловонного гноя. Микроскопически в слизистой оболочке и подсли-зистом слое выявляют значительную лейкоцитарную инфильтрацию, убывающую по направлению к серозной оболочке. Гангренозный аппендицитхарактеризуется некротическими изменениями в органе. Тотальный некроз встречают сравнительно редко, в подавляющем большинстве случаев зона некроза охватывает небольшую часть отростка. Некрозу способствуют располагающиеся в просвете отростка каловые камни и инородные тела. Макроскопически некротизированный участок грязно-зелёного цвета, рыхлый и легко рвётся, остальная часть червеобразного отростка выглядит так же, как при флегмонозном аппендиците. На органах и тканях, окружающих воспалённый червеобразный отросток, видны фибринозные наложения. В брюшной полости часто содержится гнойный выпот с каловым запахом. Посев этого выпота даёт рост типичной толстокишечной флоры. Микроскопически в участке деструкции слои червеобразного отростка не удаётся дифференцировать, они имеют вид типичной некротизированной ткани, в остальных отделах отростка наблюдают картину флегмонозного воспаления. Катаральная стадия острого аппендицита обычно длится 6-12 ч. Флегмонозный аппендицит развивается через 12 ч от начала заболевания, гангренозный - через 24-48 ч. Клиническая картина Острый аппендицит характеризуется определённым симптомоком-плексом, претерпевающим соответствующие изменения по мере развития воспалительного процесса. Вместе с тем, возможны различные варианты расположения червеобразного отростка (рис. 6-1) в брюшной полости (высокое, низкое, или тазовое, подпечёночное, ретро-цекальное и др.), наличие некоторых симптомов заболевания прямо зависит от локализации отростка. Катаральный аппендицит Постоянный симптом начальных стадий острого аппендицита - боли в животе, заставляющие больного обратиться к врачу. Боли возникают чаще всего вечером, ночью или в предутренние часы, что связывают с преобладающим влиянием блуждающего нерва в это время суток. Даже при типичном расположении червеобразного отростка в правой подвздошной области боли очень редко начинаются непосредственно в этом месте. Они, как правило, возникают в эпигастраль-ной области или имеют блуждающий характер (по всему животу без какой-либо определённой локализации). В начальном периоде боли неинтенсивные, тупые, постоянные и лишь иногда могут быть схваткообразными. Через 2-3 ч от начала заболевания боли, постепенно усиливаясь, перемещаются в правую подвздошную область - зону локализации червеобразного отростка. Такое смещение болей характерно для острого аппендицита и носит название симптома Кохера-Волковича. В дальнейшем после концентрации болей в правой подвздошной области они остаются там постоянно.

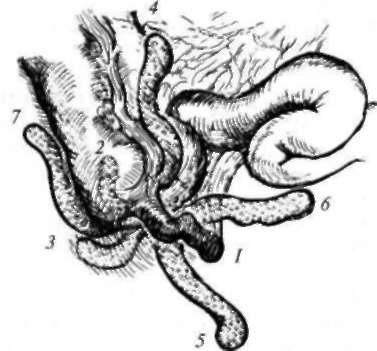

Рис. 6-1. Варианты расположения червеобразного отростка: / - типичное; 2 - позади слепой кишки (ретроцекальное); 3 - ретроперитонеальное; 4 - подпечёночное; 5 - в малом тазу; 6 - медиальное (среди петель тонкой кишки); 7 - в правом латеральном канале. В первые часы заболевания у 30-40% пациентов может быть однократная рвота, в этой стадии носящая рефлекторный характер; Общее состояние больного страдает мало, обращает на себя внимание влажный, густо обложенный язык. При осмотре живот не вздут и равномерно участвует в дыхании. Отмечают зону гиперестезии в правой подвздошной области (положительный симптом Раздольско-го). При глубокой пальпации даже в самые первые часы заболевания здесь же удаётся определить явную, иногда довольно значительную болезненность. В этот период можно выявить некоторые специальные симптомы, характерные для острого аппендицита. • Симптом Ровзинга: левой рукой сквозь брюшную стенку прижимают сигмовидную кишку к крылу левой подвздошной кости, перекрывая её просвет. Правой рукой выше этой зоны производят толчкообразные движения передней брюшной стенки. При этом возникает боль в правой подвздошной области, что связывают с перемещением газов, находящихся в толстой кишке. • Симптом Ситковского заключается в появлении или усилении болей в правой подвздошной области при положении больного на левом боку. • Симптом Бартомье-Михельсона: усиление болезненности при пальпации правой подвздошной области в положении больного на левом боку. Один из ранних объективных симптомов острого аппендицита - повышение температуры тела до 37-37,5 °С и лейкоцитоз в пределах 10-12- 107л. Флегмонозный аппендицит Флегмонозный аппендицит - наиболее частая клиническая форма, с которой больные поступают в хирургический стационар. Боли при флегмонозном аппендиците довольно интенсивны и постоянны. Они чётко локализуются в правой подвздошной области и нередко носят пульсирующий характер. Рвота для этой формы острого аппендицита не характерна, больные жапуются на постоянное чувство тошноты. Из анамнеза выявляют характерное начало заболевания (симптом смешения болей Кохера-Волковича). Пульс учащён до 80-90 в минуту. Язык обложен. Наряду с описанными симптомами острого аппендицита появляются признаки воспаления брюшины. При осмотре живота отмечают умеренное отставание пои дыхании пеоелней боюшной стенки в поавой подвздошной области. а при поверхностной пальпации здесь же, кроме гиперестезии, определяют защитное напряжение мышц брюшной стенки и симптом Щёт-кина-Блюмберга. При быстром отдёргивании руки после мягкого надавливания на брюшную стенку больной ошушает внезапное усиление боли вследствие сотрясения брюшной стенки в области воспалительного очага. Симптом Воскресенского (симптом «рубашки», или «скольжения»): через рубашку больного быстро производят скользящее движение рукой вдоль передней брюшной стенки от реберной дуги до паховой связки справа и слева от пупка. При этом отмечают значительное усиление болезненности в правой подвздошной области. Температура тела может достигать 38-38,5 °С, количество лейкоцитов 12-20-10*/л. Гангренозный аппендицит Гангренозный аппендицит характеризуется уменьшением или даже полным исчезновением спонтанных болевых ощущений вследствие отмирания нервных окончаний в червеобразном отростке. Наряду с этим всасывание из брюшной полости большого количества бактериальных токсинов приводит к постепенному нарастанию симптомов системной воспалительной реакции. При исследовании живота напряжение брюшной стенки в правой подвздошной области становится менее интенсивным, чем при флегмонозном аппендиците, но попытка глубокой пальпации немедленно вызывает резкое усиление болей. Живот чаще всего умеренно вздут, перистальтика ослаблена или отсутствует. Выражены симптомы Щёткина-Блюмберга и Воскресенского. Положительными также могут быть симптомы Ровзинга, Ситковского, Бартомье-Михельсона. Температура тела при гангренозном аппендиците нередко бывает или нормальной (ниже 37 °С), или даже пониженной (до 36 °С). Количество лейкоцитов значительно снижается (10- 12109/л) или находится в пределах нормы (6-810ч/л), но воспалительный сдвиг в лейкоцитарной формуле крови может достигать значительной степени (увеличение количества палочкоядерных и появление юных форм нейтрофилов). Для гангренозного аппендицита характерны так называемые «токсические ножницы» - несоответствие выраженной тахикардии (100-120 в минуту) температуре тела на фоне явных признаков тяжёлого воспалительного процесса. У лиц преклонного возраста иногда развивается так называемый первично-гангренозный аппендицит. Он бывает результатом первичного нарушения кровотока по артерии червеобразного отростка вследствие тромбоза, т.е. по существу возникает инфаркт червеобразного отростка, непосредственно переходящий в гангрену отростка, минуя катаральную и флегмонозную формы острого аппендицита. В последующем подвергшийся тотальному некрозу червеобразный отросток может полностью отторгнуться от слепой кишки (так называемая самоампутация отростка) и лежать свободно в брюшной полости. |