ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Судейство в спортивных играх: состав судейской коллегии, бригады, функции судей (на примере баскетбола, волейбола, гандбола, футбола).

ФУТБОЛ Футбольный матч обслуживают трое судей. Главный судья находится на поле, ему помогают двое боковых судей. Боковые судьи, как правило, только фиксируют положение «вне игры», а также за выходом мяча за пределы поля. Обязанности

Судья обязан: обеспечивать соблюдение Правил игры; вести хронометраж игры и запись о событиях матча; обеспечивать соответствие используемых мячей требованиям Правила 2; обеспечивать соответствие экипировки игроков требованиям Правила 4; в случае кровотечения у игрока должен обеспечить, чтобы тот покинул поле. Игрок может вернуться на поле только с разрешения судьи, убедившегося в том, что кровотечение остановлено; обеспечивать отсутствие на поле посторонних лиц; предоставить соответствующим органам рапорт о матче, включающий информацию по всем принятым дисциплинарным мерам в отношении игроков и/или официальных лиц команд, а также по всем прочим инцидентам, произошедшим до, во время или после матча. [править] Права

Судья имеет право: остановить, временно прервать или прекратить матч при любом нарушении Правил; остановить, временно прервать или прекратить матч при любом постороннем вмешательстве; остановить матч, если, по его мнению, игрок получил серьёзную травму, и обеспечить его уход/вынос за пределы поля; продолжить игру до момента, когда мяч выйдет из игры в случае, если игрок, по его мнению, получил лишь незначительную травму; продолжить игру, когда команда, против которой было совершено нарушение, получает выгоду от такого преимущества (например остаётся с мячом), и наказать за первоначальное нарушение, если предполагавшимся преимуществом команда не воспользовалась; наказать игрока за более серьёзное нарушение Правил в случае, когда он одновременно совершает более одного нарушения; принимать меры дисциплинарного воздействия по отношению к игрокам, виновным в нарушениях, караемых предупреждением или удалением. Он не обязан принять такие меры незамедлительно, но должен сделать это, как только мяч выйдет из игры; принимать меры в отношении официальных лиц команд, ведущих себя некорректно, и может по своему усмотрению удалить их с поля и прилегающих к полю зон; действовать на основании рекомендации своих помощников и резервного судьи в отношении инцидентов, которые остались вне его поля зрения. [править] Решения судьи

Решения судьи по фактам, связанным с игрой, являются окончательными. Судья может изменить своё решение лишь в случае, если он поймёт его ошибочность или (на его усмотрение) по рекомендации своего помощника или резервного судьи, но при условии, что он не возобновил игру или не прекратил матч.

58.РАЗНОВИДНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИКА СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ. В зависимости от поставленных задач соревнования по спортивным играм подразделяются на следующие виды: первенства, соревнования на приз, кубок, матчевые встречи, показательные соревнования, сокращенные соревнования, классификационные, уравнительные, контрольные, отборочные, открытые. Первенства. Первенства проводятся обычно только один раз в год. Они являются единственным видом соревнований, в котором завоевывается и присваивается звание чемпиона. Матчевые встречи — специально организованные соревнования между отдельными коллективами физической культуры, командами и отдельными игроками. Многие из таких соревнований являются традиционными, например матч сборных команд городов по баскетболу, матч сборных команд Москвы и Ленинграда по теннису и др. Матчевые соревнования имеют большое значение в спортивной работе коллективов физической культуры. Они могут широко проводиться между командами школ, высших учебных заведений, колхозов, предприятий, воинскими частями и т. д. Показательные соревнования — организуются главным образом с целью пропаганды и популяризации спортивных игр. Они проводятся, например, в подшефном предприятии, подшефном колхозе в дни массовых физкультурных праздников. Сокращенные соревнования — проводятся, как правило, в один день, в одних играх — с сокращенным временем, например футбол, хоккей, баскетбол, в других — с уменьшением количества очков, необходимых для присуждения победы (например, волейбол, теннис). Такие соревнования принято организовывать в праздничные дни, в дни открытия спортивных сезонов. Классификационные соревнования — специально организуются для определения уровня спортивной подготовленности, на основании которого может быть установлен спортивный разряд. Уравнительные соревнования — своей главной задачей ставят стимулировать рост спортсменов младших разрядов путем предоставления им возможности встречаться с заведомо более сильным противником, над которым может быть одержана победа, благодаря специально созданному условию. Это условие заключается в том, что слабейшая команда или участник получает еще до начала игры обусловленное количество очков. Это уравнивает возможности одержать победу каждым из противников и создает условия для напряженной спортивной борьбы, несмотря на разницу в силах. Отборочные соревнования — организуются для выявления наиболее подготовленных команд (отдельных спортсменов) к предстоящим соревнованиям. Контрольно-проверочные соревнования — проводятся с целью определения подготовленности команд и отдельных игроков к предстоящим соревнованиям. Открытые соревнования. К ним допускаются все желающие, независимо от их принадлежности к тому или иному спортивному обществу и независимо от их местожительства. Такие соревнования проводятся, например, в парках культуры и отдыха, на отдельных стадионах. Открытые соревнования имеют большое значение для привлечения к соревнованиям по спортивным играм широких масс трудящихся. В закрытых соревнованиях принимают участие лишь игроки данного коллектива физической культуры. По условиям зачета результатов различают соревнования: личные, командные и лично-командные. Личные соревнования — проводятся только по теннису и городкам. В таких соревнованиях учитываются только личные результаты участников. Командные соревнования — проводятся по всем спортивным играм; в них учитываются результаты команды в целом. Большинство спортивных игр является играми командными, поэтому соревнования по ним только командными и могут быть. Командные соревнования проводятся также по теннису и городкам. Лично-командные соревнования — проводятся по теннису и городкам; в них учитываются как индивидуальные результаты каждого участника, так и одновременно результаты команды в целом. По составу участников соревнования разделяются на: 1. Детские — для мальчиков и девочек 13—14 лет. 2. Юношеские — для юношей и девушек 15—16 и 17—18 лет. 3. Соревнования взрослых (в том числе и соревнования мужчин старшего возраста).

59.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ. Широкая популярность игр и разносторонний характер их воздействия требуют особой тщательности в подготовке и организации соревнований. При этом важно обеспечить решение наиболее важных задач - рост спортивного мастерства и привлечение еще большего числа участников. Этому способствует система ежегодных круглогодичных соревнований, проводимых регулярно для всех контингентов занимающихся на основе сочетания территориального ведомственного принципа проведения. В подготовке и организации соревнований участвуют все заинтересованные стороны: руководящие организации (федерации, комитеты, клубы), непосредственно проводящие соревнования (судейские коллегии), и сами участники (спортсмены и зрители). От качества их взаимодействия и ответственного отношения на всех этапах подготовки и проведения соревнований зависят их окончательные итоги. Ведущая роль руководящих организаций определяется значимостью разработанной ими документов системы соревнований, календаря и положений о соревнованиях. Заблаговременная их подготовка и доведение до сведения всех участников позволяет качественно организовать всю подготовительную работу. Столь же велика и роль судейских организаций. Правила соревнований постоянно меняются, и это требует соответствующей подготовки как самих участников, так и судей. Судейской бригаде, проводящей конкретное соревнование, поручается основная работа по подготовке и проведению соревнований. Участники и тренеры представляют собой основных действующих лиц соревнований. Чтобы обеспечить напряженный характер борьбы, все они должны в совершенстве знать правила и уметь ими грамотно пользоваться, быть хорошо подготовленными и преданными сторонниками «честной игры» (фейр-плей). Специфическая особенность спортивных игр заключается в том, что в них особенно велика роль судейства, которое носит субъективный характер и протекает в исключительных условиях, обусловленных сложным содержанием самих игр и публичным характером оценки действий всех участников соревнований. Поэтому к судьям предъявляются экстраординарные требования, и. прежде всего, в морально-нравственном отношении, поскольку «справедливость» при определении спортивных результатов ценится превыше всего как самими участниками, так и зрителями, которые мысленно также участвуют в игре. Именно поэтому наряду со спортсменами к каждому соревнованию обязаны готовиться и судьи, целенаправленная их подготовка неотъемлемая часть всей системы.

60.ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ. Положения о соревнованиях определяют многие их основные характеристики: цели и задачи соревнований, место и сроки проведения, кто осуществляет руководство соревнованиями, требования к участникам, программа соревнований, способы проведения встреч и определения победителей, награждение победителей, формы документов и сроки их представления и др. Изменяя содержание положений о соревнованиях, можно влиять на жесткость спортивной конкуренции и ее динамику во времени, мотивацию тренеров, спортсменов, арбитров и их стимулы, на зрелищность, материально-техническую оснащенность, на характеристики и уровень подготовленности спортсменов (возраст, физическое развитие и подготовленность, технико-тактическую оснащенность и т.д.). В положениях можно определенным образом изменять некоторые пункты правил с целью решать определенные задачи в подготовке спортсменов. Соревнования по спортивным играм проводят различные организации, начиная от цехового бюро физкультуры и кончая городскими,, республиканскими, всесоюзными федерациями. В каждом отдельном случае соревнования отличаются одно от другого своим масштабом, составом и целевой установкой. Однако это-не исключает единства методов и принципов их организации. Независимо от масштаба соревнований обязательно должно быть. «Положение о соревнованиях». Это документ, в котором предусматриваются все основные вопросы, связанные с организацией и проведением, состязаний. «Положение» составляют заблаговременно и доводят до сведения* участвующих организаций, чтобы они могли тщательно подготовиться к соревнованиям. Причем чем крупнее масштаб соревнований, тем раньше необходимо составить «Положение» (например, первенство страны — за 6—12 месяцев до его начала). «Положение о соревнованиях включает следующие основные пункты: 1. Цель и задачи соревнований. 2. Руководство проведением соревнования. З. Сроки и места проведения. 4. Участники соревнований. 5. Условия проведения соревнований. 6. Порядок подачи протестов и их рассмотрение. 7. Порядок и условия определения победителей и призеров. 8. Награждение победителей и призеров. 9. Ответственность команд за недисциплинированные проступки игроков и ответственность администрации стадионов за поддержание порядка во время игр. 10. Места соревнований и требования к ним. Положение о соревнованиях должно быть заблаговременно (не позднее, чем за два месяца до их начала) доведено до сведения заинтересованных спортивных организаций, а аналогичные положения о крупных российских и международных соревнованиях составляются и рассылаются за один, иногда даже за два года до их проведения. Указанные сроки необходимы для того, чтобы спортивные организации могли соответствующим образом организовать учебно-тренировочный процесс и осуществить организационно-методические мероприятия.

61.СИСТЕМЫ РОЗЫГРЫША СОРЕВНОВАНИЙ. СПОСОБЫ РАССЕИВАНИЯ КОМАНД НА ПОДГРУППЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ИГР, ТУРОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ РОЗЫГРЫША. В практике спортивных игр, как уже упоминалось, сложились три способа (системы) проведения соревнований (розыгрыша): круговой, с выбыванием после поражения и комбинированный (смешанный). Выбор способа розыгрыша зависит от задач и масштаба соревнований, количества участвующих команд (спортсменов),

спортивных сооружений, уровня подготовленности (разряда) участников, сроков и др. Каждому способу (системе) присущ порядок составления календаря (расписания) встреч участников соревнования - команды или спортсмена в индивидуальных играх. Перед составлением календаря встреч проводится жеребьевка, по результатам которой каждый участник (команда, спортсмен в индивидуальных играх) получает определенный номер. Для удобства далее применяется термин «команда». Круговой способ Каждая команда по очереди играет со всеми остальными. Победительницей считается команда, выигравшая наибольшее число встреч. Одновременно выявляют (по числу выигранных встреч) и последующие места, занятые командами. При этом способе наиболее объективно выявляется победитель. При любом результате команды играют со всеми участниками, что положительно влияет на приобретение соревновательного опыта и рост спортивного мастерства. Однако этот способ занимает много времени, особенно если соревнования проводятся в два круга или более. При круговом способе количество дней соревнования при нечетном количестве команд будет совпадать с числом участников, при четном - на один день меньше этого числа (х = п; х - п - 1, соответственно), где х - количество игровых дней, п - число участвующих команд. Количество игр при круговом способе в один круг определяется по формуле

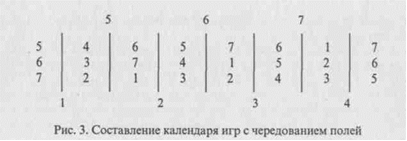

где х - количество встреч; п - количество команд; (л -1) - число игр, которое должна провести каждая команда; 2 - показатель того, что одна игра засчитывается двум командам. В спортивных играх важное значение имеет место проведения встреч: на своем поле или поле соперника. Календарь может составляться с учетом этого, требования - с чередованием полей или без чередования полей. Способ с чередованием полей. По таблице определяют, какие номера команд встречаются между собой в каждый день соревнований. Команда, номер которой указан первым, играет на своем поле. Если число команд-участниц нечетное, то команда, рядом с номером которой указан номер в скобках (он обозначает недостающую команду), в данный день свободна от игр. Таблицу для любого числа команд можно составить самостоятельно (рис. 3). Число играющих команд делят пополам и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, причем если число команд-участниц нечетное, то на 2 делят очередную четную циф-

ру. Например, играют 7 команд. Следующую за 7-й четную цифру 8 делят на 2 и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, т.е. с 5: 5. 6. 7. При четном числе команд-участниц последнюю цифру не пишут. Рядом с написанным таким образом столбцом цифр проводят вертикальную линию и под ней пишут цифру 1, а в столбике (снизу вверх) - следующие по порядку цифры 2, 3, 4. Вновь проводят вертикальную линию и над ней пишут очередную цифру (в данном случае - 5) и т. д., помещая очередную цифру то под линией, то над ней и так до тех пор, пока не возникает необходимость поставить цифру 1 над линией. Цифры, которые окажутся под и над линиями, при нечетном числе команд-участниц показывают номера команд, свободных в данный игровой день от выступлений. Если число команд-участниц четное, эти цифры образуют с последней четной одну из пар данного игрового дня. Например: 1-8,8-5,2-8,8-6 ит.д. Цифры, расположенные по обе стороны каждой линии, показывают номера игровых пар; причем цифры справа от линии обозна-

чают номера команд, играющих на своих площадках, а цифры слева - номера команд, играющих на полях соперников. Цифры под линиями также обозначают команды, играющие на своих полях; цифры над линиями - команды, играющие на полях соперников. Каждая пара соседних столбиков образует очередной игровой день. Способ без чередования полей применяется, когда соревнования проводятся на одних и тех же сооружениях. Таблица составляется для четного количества команд, при нечетном последнюю «четную» цифру заменяет ноль. Все участвующие команды делятся на два столбца пополам: первая половина записывается сверху вниз, вторая снизу вверх. Номера попарно составляют первый игровой день. Для определения последующих дней и пар производят передвижение номеров против

часовой стрелки, оставляя первый номер на месте. Может быть два варианта расположения номеров (рис. 4). При нечетном количестве команд, например 5, вместо номера 6 проставляется 0 - команда в этой паре не играет (выходная). При большом количестве команд и ограниченном времени соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные игры. Например, 18 команд делятся на три подгруппы по 6 команд. Занявшие 1-2-е место в подгруппах образуют финальную группу, где разыгрываются 1-6-е место. Занявшие 3-е и 4-е места разыгрывают 7-12-е места и занявшие 5-6-е место разыгрывают места с 13-го по 18-е. Можно разделить на 6 подгрупп по 3 команды. Занявшие первые места разыгрывают места с 1-го по 6-е, вторые -с 7-го по 12-е, третьи места - с 13-го по 18-е. Результаты предварительных игр засчитываются в финале. Для участия в финале жеребьевка проводится таким образом, что в первый игровой день включаются в пары сыгравшие команды в предварительных играх и этот день считается сыгранным. Все последующие дни календаря составляются по описанным выше способам с учетом номеров, полученных при жеребьевке. По этому принципу составляются финальные группы для определения последующих мест. Для распределения команд по подгруппам, примерно равных по силам, применяют способ «рассеивания»: по жребию или «змейкой» с учетом результатов предыдущих соревнований (прошлогодних и др.). Рассеивание жребием, например, на три подгруппы: 1, 2 и 3 места рассеиваются жребием по этим подгруппам, затем так же 4, 5 и 6 места и т.д. Для всех остальных проводится общая жеребьевка. Рассеивание змейкой производится следующим образом: на основании занятых мест на предыдущих (прошлогодних), например 8 команд на две и три подгруппы (рис. 5).

В спортивных играх результаты соревнований определяются по сумме набранных очков в соответствии с оценочными шкалами: начисление очков за победу, ничью (в играх, где это возможно), поражение и неявку на соревнование. При наличии ничьих возможны варианты: первый - за победу - 3 очка, ничью - 2, поражение -1 и неявка - 0; второй - за победу - 2, ничью - 1, поражение и неявка - 0. В играх, где ничьих не может быть: за победу - 2 очка, поражение - 1 и неявка - 0. В спортивных играх проводятся соревнования, в которых уча-ствует несколько команд («клубный зачет») - две и больше, например студенческих; детско-юношеских - несколько возрастных групп; взрослых и детско-юношеских и т.п. Победителем считается коллектив, в сумме набравший большее количество очков. Возможен при этом зачет по каждой категории команд в отдельности. При клубном зачете старшие (по возрасту, уровню подготовленности) получают большее количество очков, например, при четырех командах первая за победу получает 4 очка, вторая - 3, третья - 2 и четвертая -1. Возможен вариант, когда команды разделяют 2 очка, при четырех командах это 8, 6, 4 и 2. За ничьи начисляется половина очков, в первом случае 2; 1,5; 1,0; 0,5 очка соответственно. За поражение и неявку команда не получает очков (0). Варианты начисления очков могут использоваться, например, для стимулирования подготовки юных спортсменов, в этом случае за победу детско-юношеским командам начисляется столько же очков, сколько взрослым и т.п. Для учета результатов соревнований по круговому способу применяется таблица, в которой отражается вся необходимая информация с учетом специфики спортивной игры (рис. 6). При проведении соревнований в два круга каждая клетка делится горизонтальной линией на две части. В клетках отражаются результат встречи двух команд и положенные очки, первым проставляется результат команды, которой «принадлежит» клетка. Например, команда 1 выиграла у команды 2 со счетом 3:1 (в футболе), ей записывается результат 3:1 и 2 очка, а сопернику записывают 1:3

и 0 очков. При проведении соревнований с клубным зачетом в соответствующих клетках проставляются аналогичным порядком результаты всех команд. Способ с выбыванием При проведении соревнований способом с выбыванием каждая команда выбывает после первого (второго) проигрыша. Составляя расписание игр и таблицы соревнований, порядковый номер команды в таблице определяют жеребьевкой. Если число участвующих команд удваивается (4,8,16,32 и т.д.), то названия команд располагают в таблице сверху вниз в порядке, определенным жребием. Первая команда играет со второй, третья — с четвертой и т.д. В игру вступают все команды-участницы (рис. 7). Победители первого этапа играют между собой (также попарно) в порядке сверху вниз. Этап, в котором встречаются 8 команд, называют четвертьфи-

налом; этап встреч четырех команд - полуфиналом и, наконец, решающие матчи двух лучших команд - финалом. Команда, выигравшая финальную встречу, становится победительницей соревнований. Если число участвующих команд не кратно двум, то часть из них (в зависимости от номеров, полученных в жеребьевке) вступает в игру со второго этапа. Число команд, играющих на первом этапе, определяют по формуле (п - 2х) 2, где п - число команд-участниц; Л: - степень, дающая число, максимально приближенное к п. Например, если в соревнованиях участвуют 11 команд (рис. 8), то в первый день встречаются 6 команд: (11-8)2. Количество игр при способе с выбыванием определяют по формуле х = (п - \)т, где х - количество игр, п - число участвующих команд, т - количество поражений, при котором команда выбывает из соревнований. Например, при 8 командах: с выбыванием после одного поражения будет 7 игр, после двух поражений - 14 и т.д. Количество игровых дней определяется по формулам: первая х = и, где х - количество дней при способе выбывания после одного поражения, п - степень числа 2 из общего количества участвующих команд. Например, при 4 командах количество игровых дней будет 2 (вторая степень числа 2); вторая х = п +1, где х - количество дней при способе после одного поражения, и + 1 - степень числа 2 плюс единица, при 6 командах количество дней будет 2 + 1 = 3. Для команд, вступающих в игру со второго этапа, отводят крайние верхние и нижние номера. Все номера распределяют, как и для играющих на первом этапе, поровну между командами из верхней и нижней половин таблицы. Если число участвующих команд нечетное, то команд, вступающих в игру со второго этапа, в нижней

половине таблицы будет на одну больше, чем в верхней. Пар, игра^ ющих на первом этапе, наоборот, будет на одну больше в верхней половине таблицы. Число команд, вступающих в соревнование со второго этапа, их расстановка в верхней и нижней половинах таблицы, а также число команд, играющих в первом этапе, приведены в таблице 1.

При проведении жеребьевки применяют рассеивание наиболее сильных команд по верхней и нижней половинам сетки, чтобы они не встретились вначале соревнований (например, двум сильнейшим командам по жребию определяют первый и последний номера таблицы). В первый день соревнований игры проводятся на поле с нечетными номерами, во второй на поле соперника или по жребию, если предыдущие игры они провели на своем или «чужом» поле. Место финальной игры определяется положением о соревновании. Календарь игр по способу выбывания после второго положения состоит из основной и дополнительной сеток (рис. 9). Команды, получившие одно поражение, продолжают играть по дополнительной сетке до второго поражения. Количество игровых дней и игр увеличивается в два раза; если в финальной игре победит команда из дополнительной сетки, то финал проводится повторно. Таблицей учета результатов при проведении соревнований по способу выбывания служат сетки с наименованием команд согласно жеребьевке и проставлением результата встреч (см. рис. 6 - 8). Способ с выбыванием выявляет одного победителя, занявшего первое место, все остальные выбывают как проигравшие. С определенной долей условности можно определить и последующие места при помощи дополнительных игр, как это показано на рисунке 10.

Комбинированный (смешанный) способ розыгрыша Этот способ основан на сочетании кругового способа и способа с выбыванием. При смешанном способе одна часть соревнования -предварительная или заключительная - проводится по круговому способу, другая по способу с выбыванием. Этот способ позволяет в относительно небольшой срок провести соревнования с участием большого количества команд. Возможны несколько вариантов смешанного способа. Первый вариант: команды делятся на две подгруппы, в которых игры про-водятся по круговому способу (предварительная часть), затем в зак-лючительной части проводятся стыковые игры, где определяются 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8-е места. Второй вариант: команды делятся на

4 подгруппы по 4 и более команд, предварительная часть проводится по способу выбывания, заключительная - по круговому способу для четырех команд, занявших первое место в подгруппах. Третий вариант: предварительная часть в четырех подгруппах проводится по круговому способу, заключительная часть для четырех победителей - по способу с выбыванием.

62.ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО СИСТЕМЕ С ВЫБЫВАНИЕМ ПОСЛЕ ОДНОГО И ПОСЛЕ ДВУХ ПОРАЖЕНИЙ. СПОСОБЫ ЖЕРЕБЬЁВКИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА КОМАНД, УЧАСТВУЮЩИХ В ПЕРВОМ ТУРЕ. СОСТАВЛЕНИЕ РАСПИСАНИЯ ИГР ДЛЯ 13 КОМАНД. Способ с выбыванием При проведении соревнований способом с выбыванием каждая команда выбывает после первого (второго) проигрыша. Составляя расписание игр и таблицы соревнований, порядковый номер команды в таблице определяют жеребьевкой. Если число участвующих команд удваивается (4,8,16,32 и т.д.), то названия команд располагают в таблице сверху вниз в порядке, определенным жребием. Первая команда играет со второй, третья — с четвертой и т.д. В игру вступают все команды-участницы (рис. 7). Победители первого этапа играют между собой (также попарно) в порядке сверху вниз. Этап, в котором встречаются 8 команд, называют четвертьфи-

налом; этап встреч четырех команд - полуфиналом и, наконец, решающие матчи двух лучших команд - финалом. Команда, выигравшая финальную встречу, становится победительницей соревнований. Если число участвующих команд не кратно двум, то часть из них (в зависимости от номеров, полученных в жеребьевке) вступает в игру со второго этапа. Число команд, играющих на первом этапе, определяют по формуле (п - 2х) 2, где п - число команд-участниц; Л: - степень, дающая число, максимально приближенное к п. Например, если в соревнованиях участвуют 11 команд (рис. 8), то в первый день встречаются 6 команд: (11-8)2. Количество игр при способе с выбыванием определяют по формуле х = (п - \)т, где х - количество игр, п - число участвующих команд, т - количество поражений, при котором команда выбывает из соревнований. Например, при 8 командах: с выбыванием после одного поражения будет 7 игр, после двух поражений - 14 и т.д. Количество игровых дней определяется по формулам: первая х = и, где х - количество дней при способе выбывания после одного поражения, п - степень числа 2 из общего количества участвующих команд. Например, при 4 командах количество игровых дней будет 2 (вторая степень числа 2); вторая х = п +1, где х - количество дней при способе после одного поражения, и + 1 - степень числа 2 плюс единица, при 6 командах количество дней будет 2 + 1 = 3. Для команд, вступающих в игру со второго этапа, отводят крайние верхние и нижние номера. Все номера распределяют, как и для играющих на первом этапе, поровну между командами из верхней и нижней половин таблицы. Если число участвующих команд нечетное, то команд, вступающих в игру со второго этапа, в нижней овине таблицы будет на одну больше, чем в верхней. Пар, игра^ ющих на первом этапе, наоборот, будет на одну больше в верхней половине таблицы. Число команд, вступающих в соревнование со второго этапа, их расстановка в верхней и нижней половинах таблицы, а также число команд, играющих в первом этапе, приведены в таблице 1.

При проведении жеребьевки применяют рассеивание наиболее сильных команд по верхней и нижней половинам сетки, чтобы они не встретились вначале соревнований (например, двум сильнейшим командам по жребию определяют первый и последний номера таблицы). В первый день соревнований игры проводятся на поле с нечетными номерами, во второй на поле соперника или по жребию, если предыдущие игры они провели на своем или «чужом» поле. Место финальной игры определяется положением о соревновании. Календарь игр по способу выбывания после второго положения состоит из основной и дополнительной сеток (рис. 9). Команды, получившие одно поражение, продолжают играть по дополнительной сетке до второго поражения. Количество игровых дней и игр увеличивается в два раза; если в финальной игре победит команда из дополнительной сетки, то финал проводится повторно. Таблицей учета результатов при проведении соревнований по способу выбывания служат сетки с наименованием команд согласно жеребьевке и проставлением результата встреч (см. рис. 6 - 8). Способ с выбыванием выявляет одного победителя, занявшего первое место, все остальные выбывают как проигравшие. С определенной долей условности можно определить и последующие места при помощи дополнительных игр, как это показано на рисунке 10.

При применении данной системы участники, проигравшие встречу, выбывают из соревнования. В результате к концу соревнования остается участник, не проигравший ни одной встречи, который и является победителем. Эта система применяется обычно в тех случаях, когда в соревновании участвует большое количество команд. Так, например, для проведения первенства между 64 участниками по круговой системе необходимы многие месяцы, тогда как первенство с таким количеством участников по системе с выбыванием может быть закончено в течение 6 дней. Таким образом система с выбыванием дает возможность провести соревнование в короткие сроки при большом числе участников, в этом ее положительная сторона. Однако эта система имеет и ряд недостатков. Она не дает возможности определить места всех участников за исключением первого и условно второго, а в том случае, когда в соревновании устанавливается три призовых места, то для определения третьего места устраивается дополнительная встреча между участниками, выбывшими из розыгрыша в полуфинале. К недостаткам этой системы следует отнести и то, что при ее использовании большинство участников соревнования имеет очень малое количество встреч. При проведении розыгрыша по системе с выбыванием составляется специальная таблица, согласно которой определяется порядок встреч. Все участники получают в этой таблице определенное место после проведения жеребьевки. Если число участников равно степени двух (4, 8, 16, 32, 64, 128 и т. д.), то все участники соревнования вступают в них с первого дня (табл. 1).

Названия команд (фамилия игроков — в теннисе) располагаются в таблице сверху вниз, друг под другом, в порядке, определенном жребием. Встречаются: первый со вторым, третий с четвертым и т. д., составляя первый круг соревнования. При 8 участниках таких кругов будет три. Победители играют в том же порядке, образуя второй круг, состоящий из двух встреч. Победители этих встреч попадают в последний круг, называемый финалом. Результат финальной игры определяет победителя всего соревнования. Круг, в котором встречаются четыре игрока, называется полуфиналом. При числе участников свыше 16 круг, ему предшествующий, т. е. в котором встречаются восемь игроков, называется четвертьфиналом. Когда число участников не представляет степени двух, то часть участников в зависимости от полученных по жеребьевке номеров вступает в соревнование со второго круга. Общее число не участвующих в первом круге равно разнице между ближайшей высшей степенью двух и числом всех участников, число же соревнующихся пар, вступающих в игру с первого круга, равно разнице числа всех участников и ближайшей меньшей степенью двух. Определение номеров участников, начинающих состязание со второго круга, производится следующим способом. В игру со второго круга вступают крайние номера в верхней и нижней половинах таблицы. При этом, если число всех участников четное, то все вступающие в игру со второго круга, так же как и играющие в первом круге, распределяются поровну в верхней и нижней половинах таблицы 2.

Узнать, какое количество участников вступит в соревнование в первый день, можно при помощи формулы (А—2п) х 2, где А есть условное число всех записавшихся участников, а п будет такая степень двух, при которой мы получим число меньшее, ближайшее к А. Пример: количество участников А — 12. Раскроем формулу последовательно: (А —2") х 2 = (12 — 23) Х2 = (12 — 8) х 2 = 4 х 2 = 8, Восемь участников первого дня получают средние номера, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-й, а участники, получившие по жребию верхние и нижние номера, вступают в соревнование со второго дня. Когда число участников нечетное, то количество вступающих в игру со второго круга на единицу больше в нижней половине таблицы, а соревнующихся пар, играющих в первом круге, наоборот, больше на единицу в верхней половине таблицы. При нечетном количестве, например при 13 участниках, формула последовательно раскрывается так: (13 — 2п) х2 = (13 — 8)х2 = 5 X 2 = 10. Десять участников вступают в соревнование с первого дня, это средние номера, а верхние и нижние вступают со второго дня, причем снизу два, а сверху один (табл. 3). Чтобы исключить возможность встреч сильнейших участников в первых кругах и повысить спортивный интерес в играх последних кругов соревнования, иногда применяют так называемое «рассеивание» сильнейших участников. Оно заключается в том, что сильнейшим участникам, согласно предварительной жеребьевки, отводятся определенные места в разных половинах, четвертях, восьмых таблицы с тем, чтобы они не могли встретиться в первых кругах соревнований. Как уже было сказано, по системе с выбыванием можно выявить только победителя, занимающего первое место. В тех случаях, когда необходимо или желательно выявить и остальные места участников, проводят дополнительные игры. Участник, выбывший из соревнований в финале, получает второе место, а проигравшие в полуфиналах играют дополнительную игру, и победитель получает третье место, а побежденный — четвертое. Команды, проигравшие в четвертьфинале, играют дополнительно за 5, 6 и 7-е места. Команды, проигравшие в восьмой финала, играют между собой за 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15-е места. В некоторых случаях систему с выбыванием применяют таким образом, что участники выбывают из соревнования не после первого, а после второго поражения (табл. 4).

63.ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО КРУГОВОЙ СИСТЕМЕ С ЧЕРЕДОВАНИЕМ И БЕЗ ЧЕРЕДОВАНИЯ ПОЛЕЙ. СОСТАВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЛЯ 11. КОМАНД. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ДАННОЙ СИСТЕМЫ. В практике спортивных игр, как уже упоминалось, сложились три способа (системы) проведения соревнований (розыгрыша): круговой, с выбыванием после поражения и комбинированный (смешанный). Выбор способа розыгрыша зависит от задач и масштаба соревнований, количества участвующих команд (спортсменов),

спортивных сооружений, уровня подготовленности (разряда) участников, сроков и др. Каждому способу (системе) присущ порядок составления календаря (расписания) встреч участников соревнования - команды или спортсмена в индивидуальных играх. Перед составлением календаря встреч проводится жеребьевка, по результатам которой каждый участник (команда, спортсмен в индивидуальных играх) получает определенный номер. Для удобства далее применяется термин «команда». Круговой способ Каждая команда по очереди играет со всеми остальными. Победительницей считается команда, выигравшая наибольшее число встреч. Одновременно выявляют (по числу выигранных встреч) и последующие места, занятые командами. При этом способе наиболее объективно выявляется победитель. При любом результате команды играют со всеми участниками, что положительно влияет на приобретение соревновательного опыта и рост спортивного мастерства. Однако этот способ занимает много времени, особенно если соревнования проводятся в два круга или более. При круговом способе количество дней соревнования при нечетном количестве команд будет совпадать с числом участников, при четном - на один день меньше этого числа (х = п; х - п - 1, соответственно), где х - количество игровых дней, п - число участвующих команд. Количество игр при круговом способе в один круг определяется по формуле

где х - количество встреч; п - количество команд; (л -1) - число игр, которое должна провести каждая команда; 2 - показатель того, что одна игра засчитывается двум командам. В спортивных играх важное значение имеет место проведения встреч: на своем поле или поле соперника. Календарь может составляться с учетом этого, требования - с чередованием полей или без чередования полей. Способ с чередованием полей. По таблице определяют, какие номера команд встречаются между собой в каждый день соревнований. Команда, номер которой указан первым, играет на своем поле. Если число команд-участниц нечетное, то команда, рядом с номером которой указан номер в скобках (он обозначает недостающую команду), в данный день свободна от игр. Таблицу для любого числа команд можно составить самостоятельно (рис. 3). Число играющих команд делят пополам и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, причем если число команд-участниц нечетное, то на 2 делят очередную четную циф-

ру. Например, играют 7 команд. Следующую за 7-й четную цифру 8 делят на 2 и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, т.е. с 5: 5. 6. 7. При четном числе команд-участниц последнюю цифру не пишут. Рядом с написанным таким образом столбцом цифр проводят вертикальную линию и под ней пишут цифру 1, а в столбике (снизу вверх) - следующие по порядку цифры 2, 3, 4. Вновь проводят вертикальную линию и над ней пишут очередную цифру (в данном случае - 5) и т. д., помещая очередную цифру то под линией, то над ней и так до тех пор, пока не возникает необходимость поставить цифру 1 над линией. Цифры, которые окажутся под и над линиями, при нечетном числе команд-участниц показывают номера команд, свободных в данный игровой день от выступлений. Если число команд-участниц четное, эти цифры образуют с последней четной одну из пар данного игрового дня. Например: 1-8,8-5,2-8,8-6 ит.д. Цифры, расположенные по обе стороны каждой линии, показывают номера игровых пар; причем цифры справа от линии обозна-

чают номера команд, играющих на своих площадках, а цифры слева - номера команд, играющих на полях соперников. Цифры под линиями также обозначают команды, играющие на своих полях; цифры над линиями - команды, играющие на полях соперников. Каждая пара соседних столбиков образует очередной игровой день. Способ без чередования полей применяется, когда соревнования проводятся на одних и тех же сооружениях. Таблица составляется для четного количества команд, при нечетном последнюю «четную» цифру заменяет ноль. Все участвующие команды делятся на два столбца пополам: первая половина записывается сверху вниз, вторая снизу вверх. Номера попарно составляют первый игровой день. Для определения последующих дней и пар производят передвижение номеров против

часовой стрелки, оставляя первый номер на месте. Может быть два варианта расположения номеров (рис. 4). При нечетном количестве команд, например 5, вместо номера 6 проставляется 0 - команда в этой паре не играет (выходная). При большом количестве команд и ограниченном времени соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные игры. Например, 18 команд делятся на три подгруппы по 6 команд. Занявшие 1-2-е место в подгруппах образуют финальную группу, где разыгрываются 1-6-е место. Занявшие 3-е и 4-е места разыгрывают 7-12-е места и занявшие 5-6-е место разыгрывают места с 13-го по 18-е. Можно разделить на 6 подгрупп по 3 команды. Занявшие первые места разыгрывают места с 1-го по 6-е, вторые -с 7-го по 12-е, третьи места - с 13-го по 18-е. Результаты предварительных игр засчитываются в финале. Для участия в финале жеребьевка проводится таким образом, что в первый игровой день включаются в пары сыгравшие команды в предварительных играх и этот день считается сыгранным. Все последующие дни календаря составляются по описанным выше способам с учетом номеров, полученных при жеребьевке. По этому принципу составляются финальные группы для определения последующих мест. Для распределения команд по подгруппам, примерно равных по силам, применяют способ «рассеивания»: по жребию или «змейкой» с учетом результатов предыдущих соревнований (прошлогодних и др.). Рассеивание жребием, например, на три подгруппы: 1, 2 и 3 места рассеиваются жребием по этим подгруппам, затем так же 4, 5 и 6 места и т.д. Для всех остальных проводится общая жеребьевка. Рассеивание змейкой производится следующим образом: на основании занятых мест на предыдущих (прошлогодних), например 8 команд на две и три подгруппы (рис. 5).

В спортивных играх результаты соревнований определяются по сумме набранных очков в соответствии с оценочными шкалами: начисление очков за победу, ничью (в играх, где это возможно), поражение и неявку на соревнование. При наличии ничьих возможны варианты: первый - за победу - 3 очка, ничью - 2, поражение -1 и неявка - 0; второй - за победу - 2, ничью - 1, поражение и неявка - 0. В играх, где ничьих не может быть: за победу - 2 очка, поражение - 1 и неявка - 0. В спортивных играх проводятся соревнования, в которых уча-ствует несколько команд («клубный зачет») - две и больше, например студенческих; детско-юношеских - несколько возрастных групп; взрослых и детско-юношеских и т.п. Победителем считается коллектив, в сумме набравший большее количество очков. Возможен при этом зачет по каждой категории команд в отдельности. При клубном зачете старшие (по возрасту, уровню подготовленности) получают большее количество очков, например, при четырех командах первая за победу получает 4 очка, вторая - 3, третья - 2 и четвертая -1. Возможен вариант, когда команды разделяют 2 очка, при четырех командах это 8, 6, 4 и 2. За ничьи начисляется половина очков, в первом случае 2; 1,5; 1,0; 0,5 очка соответственно. За поражение и неявку команда не получает очков (0). Варианты начисления очков могут использоваться, например, для стимулирования подготовки юных спортсменов, в этом случае за победу детско-юношеским командам начисляется столько же очков, сколько взрослым и т.п. Для учета результатов соревнований по круговому способу применяется таблица, в которой отражается вся необходимая информация с учетом специфики спортивной игры (рис. 6). При проведении соревнований в два круга каждая клетка делится горизонтальной линией на две части. В клетках отражаются результат встречи двух команд и положенные очки, первым проставляется результат команды, которой «принадлежит» клетка. Например, команда 1 выиграла у команды 2 со счетом 3:1 (в футболе), ей записывается результат 3:1 и 2 очка, а сопернику записывают 1:3

и 0 очков. При проведении соревнований с клубным зачетом в соответствующих клетках проставляются аналогичным порядком результаты всех команд.

64.ХАРАКТЕРИСТИКА КРУГОВОЙ СИСТЕМЫ РОЗЫГРЫША В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ, ЕЁ ВАРИАНТЫ (СОСТАВИТЬ РАСПИСАНИЕ НА 11 КОМАНД). При розыгрыше по круговой системе независимо от результата соревнований все участники играют до тех пор, пока каждый не встретится со всеми остальными. В результате этих соревнований победителем считается тот из участников, который наберет большую сумму очков за все соревнования. Остальные участники занимают последующие по порядку места в зависимости от количества очков, набранных во время розыгрыша. Точное установление занятых мест по силам участников при применении круговой системы является ее положительной стороной. Недостаток ее тот, что розыгрыш продолжается длительный период времени. Определить количество встреч, необходимое для проведения розыгрыша по круговой системе, можно по следующей формуле: , где А — условное число участников, а X — количество встреч. Возьмем пример, где А = 12, и раскроем формулу:

Таким образом, мы устанавливаем, что при 12 участниках для проведения соревнования по круговой системе необходимо 66 встреч. Встречи по круговой системе в городских розыгрышах принято составлять так, чтобы происходило чередование: одно соревнование команда проводит на своем поле, другое — на поле противника и т. д. Этот порядок встреч устанавливается при помощи таблиц, которые составляются всегда для нечетного количества участников — 3, 5, 7, 9, 11 и т. д. Если же количество заявленных команд представляет собой четные числа 4, 6, 8 и т. д., таблица составляется всегда на ближайшее меньшее нечетное число. Например, если заявлено 6 участников, таблицу надо составить на 5 участников, а 6-го участника надо включить дополнительно. Способ составления этих таблиц следующий. По числу участников проводятся вертикально параллельные линии. Так, при 5 и 6 участниках этих линий будет 5, при 7 и 8 участниках их будет 7 и т. д. Под первой линией ставится первый номер, а остальные номера, 2, 3, 4, 5, выписываются по обеим сторонам этой линии против движения часовой стрелки. Затем между остальными линиями номера пишут «змейкой» по направлению, указанному стрелками. Номер, стоящий вверху слева от первой линии, в данной таблице — номер 4, ставится над второй линией. Остальные номера в дальнейшем размещаются около линий сверху вниз и снизу вверх, причем каждый раз один номер ставится то над очередной вертикальной линией, то под ней. Каждая вертикальная линия соответствует одному дню соревнований, причем номера в парах, стоящие слева от вертикальных линий и снизу под линиями, выписываются первыми. Вторыми в парах выписываются номера, стоящие справа от вертикальных линий и сверху над линиями. Пары в каждом дне розыгрыша нужно выписывать, начиная с номеров, стоящих под линиями и над линиями. Получаем следующий порядок встреч: в первый день при пяти участниках номер первый играть не будет, у него свободный день, а при шести участниках будет играть с номером шестым и т. д.

Второй способ составления таблиц можно применить в том случае, когда равномерная очередность проведения соревнований на полях своего и чужого коллектива не имеет значения. В этом случае таблицу составляют всегда на четное число участников. Количество участников делят пополам. Половину номеров пишут по вертикали вниз, начиная с первого. Другую половину номеров снизу вверх выписывают рядом справа в восходящий вертикальный столб. Соединяют в пары номера, стоящие друг против друга по горизонтали, и устанавливают пары соревнующихся в первый день розыгрыша. Затем оставляют на старом месте (неподвижно) номер первый, а все остальные номера передвигают относительно этого первого на одно место по кругу против движения часовой стрелки. Соединив участников в пары по горизонтали, получают новые сочетания. Снова оставляя номер первый на старом месте, передвигают еще раз все номера в том же порядке и получают новые сочетания. Поставив вместо наибольшего четного числа везде ноль, мы получим таблицу для нечетного числа участников.

Иногда требуется провести соревнование по круговой системе в сжатые сроки. Для ускорения проведения соревнования следует всех участников разделить на подгруппы и провести в них самостоятельные розыгрыши. Затем провести вторую ступень розыгрыша и окончательно установить результаты. Например, шестнадцать участников сначала разделяются на 4 подгруппы, внутри каждой подгруппы проводится 3 соревнования. Участники, занявшие первые места в каждой подгруппе, включаются в одну новую подгруппу, занявшие вторые места — во вторую подгруппу, третьи — в третью и четвертые — в четвертую. В первой подгруппе идет борьба за 1— 3-е места, во второй — за 5—7-е места, в третьей — за 9—11-е места и в четвертой — за 13—15-е места. Таким образом вместо 15 дней, которые необходимы для розыгрыша-соревнования по круговой системе среди 16 участников, при разделении на подгруппы потребуется всего 6 дней. Однако при проведении розыгрыша таким способом участники не всегда могут занять места, соответствующие их действительным силам.

65.СМЕШАННАЯ СИСТЕМА РОЗЫГРЫША, ЕЁ ВАРИАНТЫ (НА ПРИМЕРЕ 18 КОМАНД). Комбинированный (смешанный) способ розыгрыша Этот способ основан на сочетании кругового способа и способа с выбыванием. При смешанном способе одна часть соревнования -предварительная или заключительная - проводится по круговому способу, другая по способу с выбыванием. Этот способ позволяет в относительно небольшой срок провести соревнования с участием большого количества команд. Возможны несколько вариантов смешанного способа. Первый вариант: команды делятся на две подгруппы, в которых игры про-водятся по круговому способу (предварительная часть), затем в зак-лючительной части проводятся стыковые игры, где определяются 1-2, 3-4, 5-6 и 7-8-е места. Второй вариант: команды делятся на 4 подгруппы по 4 и более команд, предварительная часть проводится по способу выбывания, заключительная - по круговому способу для четырех команд, занявших первое место в подгруппах. Третий вариант: предварительная часть в четырех подгруппах проводится по круговому способу, заключительная часть для четырех победителей - по способу с выбыванием. В целях сокращения времени, требуемого для розыгрыша, а иногда и сокращения переездов участников используются последовательно система с выбыванием и круговая или наоборот. Для этого все участники разделяются на группы по общему объединяющему их признаку: территориальному, производственному и др. Внутри групп проводится предварительный розыгрыш по системе с выбыванием для выявления победителей. Победители в группах встречаются между собой в заключительных играх, а все побежденные выбывают из розыгрыша, если нет необходимости проводить дополнительных встреч. Встречи победителей зон или групп второй заключительный этап соревнований, проводятся по круговой системе. Такой вид розыгрыша дает возможность определить места всех участников, получивших право выступить в заключительной части соревнования. Для повышения спортивных результатов членов коллектива физической культуры очень полезно применять закрытые соревнования,- организуемые по способу «цепочка». Первоначально по имеющимся спортивным результатам все участники соревнования располагаются по «цепочке» — вертикальному ряду по порядку номеров. Сильнейший получает № 1) следующий по силе — № 2 и т. д. Каждый нижестоящий имеет право вызвать на соревнование ближайшего вышестоящего и при победе занимает его место. В дальнейшем он получает право на соревнование с новым ближайшим вышестоящим противником и т. д. Проигравший получает номер игрока победившего. Таким образом одни участники могут продвинуться по «цепочке» вверх, а другие спуститься вниз. Также может быть использован и способ «пирамидка»: игроки располагаются по рядам, причем в каждом нижележащем ряде должно быть на одного участника больше, а именно: В этом случае по жребию или вызову участника нижнего ряда он соревнуется с участником, стоящим в соседнем высшем ряду. При выигрыше он занимает его место в вышестоящем ряду, а проигравший занимает его место. Соревнования, организованные по этим двум указанным системам внутри коллектива физкультуры, вызывают большой интерес и стимулируют рост спортивного мастерства каждого члена коллектива. Такие соревнования в практике организуются в теннисных секциях коллективов физической культуры, но они могут быть проведены и во всех других секциях по спортивным играм. Их можно проводить на протяжении всего спортивного сезона.

66.ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ СУДЕЙ В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ (НА ПРИМЕРЕ БАСКЕТБОЛА, ВОЛЕЙБОЛА, ГАНДБОЛА, ФУТБОЛА) ВОЛЕЙБОЛ 1. Разрешение на подачу. Движение рукой, указывающее направление подачи Жест первого судьи

2. Подающая команда.

Рука вытянута в направлении подающей команды

Жест первого и второго судьи

3. Смена сторон площадки

Поднять оба предплечья: одно перед грудью, другое - за спиной; затем поменять позицию рук

Жест первого судьи

4. Перерыв (тайм-уат)

Ладонь одной руки над поднятыми вверх пальцами другой руки (в форме буквы Т). Затем одной рукой указать в сторону команды, сделавшей запрос перерыва

Жест первого и второго судьи

5. Замена

Круговое движение предплечий друг вокруг друга

Жест первого и второго судьи

6. Предупреждение за неправильное поведение

Показать желтую карточку для предупреждения

Жест первого судьи

7. Удаление

Показать красную карточку для удаления

Жест первого судьи

8. Дисквалификация

Показать обе карточки (желтую и красную) одновременно в одной руке для дисквалификации

Жест первого судьи

9. Конец партии (или матча)

Скрестить предплечья с вытянутыми кистями перед грудью

Жест первого и второго судьи

10. Мяч не подброшен при ударе на подаче

Поднять вытянутую руку с ладонью, обращенной вверх

Жест первого судьи

11. Задержка при подаче больше 8 секунд

Поднять вверх восемь разведенных пальцев

Жест первого судьи

12. Заслон

Поднять обе руки вертикально вверх ладонями вперед

Жест первого и второго судьи

13. Ошибка в расстановке или при переходе

Сделать круговое движение указательным пальцем

Жест первого и второго судьи

14. Мяч "в поле"

Указать рукой с выпрямленными пальцами на пол

Жест первого и второго судьи

15. Мяч "за" (аут)

Поднять предплечья вертикально с выпрямленными кистямии ладонями, обращенными к телу

Жест первого и второго судьи

16. Задержка мяча

Медленно поднять предплечье с ладонью, обращенной вверх

Жест первого судьи

17. Двойное касание

Поднять два разведенных пальца

Жест первого судьи

18. Четыре удара

Поднять четыре разведенных пальца

Жест первого судьи

19. Касание сетки игроком или подача в сетку

Коснуться сетки с соответствующей стороны

Жест первого и второго судьи

20. Игра поверх сетки на стороне соперника

Расположить руку над сеткой ладонью вниз

Жест первого судьи

21. Ошибка при атакующем ударе игрока задней линии или либеро, или атака по подаче соперника, или выполнение либеро передачи сверху с передней линии

Сделать движение вниз предплечьем с открытой кистью

Жест первого и второго судьи

22. Переход средней линии (проникновение под сеткой на сторону площадки соперника), или касание площадки (лицевой линии) подающим игроком, или выход игрока за пределы площадки в момент выполнения подачи

Показать на среднюю или соответствующую линию

Жест первого и второго судьи

23. Обоюдная ошибка и переигровка

Поднять большие пальцы рук вертикально вверх

Жест первого судьи

24. Касание мяча

Провести ладонью одной руки по пальцам другой руки, удерживаемой вертикально

Жест первого и второго судьи

25. Предупреждение за задержку времени, замечание за задержку времени

Накрыть запястье одной руки открытой ладонью другой (предупреждение), или показать на запястье желтой карточкой (замечание)< |