ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| СИСТЕМА БЫСТРОГО НАПАДЕНИЯ В БАСКЕТБОЛЕ (ГАНДБОЛЕ, ФУТБОЛЕ):СУЩНОСТЬ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ.

ФУТБОЛ Быстрое нападение.Наиболее эффективным способом атакующих действий команды является быстрое нападение. Преимущество быстрого нападения состоит в том, что у соперников в этом случае нет достаточного времени на перегруппировку сил в обо- роне. Действия атакующих предельно насыщены элементами внезапности, игроки действуют на высоких скоростях. Они много маневрируют по полю и создают возможность в кратчайшее время, с помощью большого числа передач вывести одного из партнеров на ударную позицию. Наиболее эффективно быстрое нападение при ответных атаках. После того как команда овладела мячом в ходе игрового эпизода, можно различать три фазы быстрого нападения: начальная фаза - переход от обороны к атаке: возвращение игроков, участвовавших в обороне, на свои места в линию атаки, быстрая передача мяча находящемуся впереди; развитие атаки - осуществление прорыва обороны соперников до того, как они успеют усилить и организовать действия по нейтрализации атаки; завершение атаки - создание голевой ситуации и удар по воротам. Основные требования к организации быстрого нападения: 1. Быстро выполнить передачу вперед и отрезать атакующих соперников, чтобы они не успели вернуться в оборону. 2. При развитии и завершении атаки использовать на высокой 3. Осуществлять скоростной маневр прорыва по флангу, по к выходу на ударную позицию. 4. Игрокам передней линии атаки хорошо владеть искусством * первой возможности выполнять удар по воротам или создавать условия для взятия ворот партнером. 5. В команде иметь несколько игроков, которым адресуется пер- > мени адресовать им мяч. Именно в максимально быстром переводе мяча на передний край атаки кроется внезапность команд- '( ного действия. Первую передачу часто получает «диспетчер» ко- | манды. Он лучше других способен продолжить стремительную атаку, так как быстрее и точнее остальных партнеров оценивает I. игровую обстановку. 6. Игроки средней линии должны на максимальной скорости | несет желаемого результата и соперники сумеют организовать оборону.

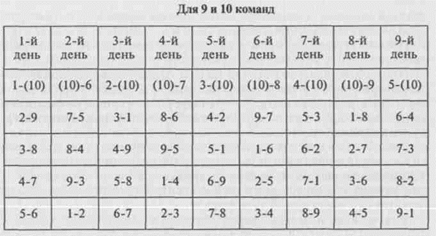

53.ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ РОЗЫГРЫША В СПОРТИВНЫХ ИГРАХ. В практике спортивных игр, как уже упоминалось, сложились три способа (системы) проведения соревнований (розыгрыша): круговой, с выбыванием после поражения и комбинированный (смешанный). Круговой способ Каждая команда по очереди играет со всеми остальными. Победительницей считается команда, выигравшая наибольшее число встреч. Одновременно выявляют (по числу выигранных встреч) и последующие места, занятые командами. При этом способе наиболее объективно выявляется победитель. При круговом способе количество дней соревнования при нечетном количестве команд будет совпадать с числом участников, при четном - на один день меньше этого числа (х = п; х - п - 1, соответственно), где х - количество игровых дней, п - число участвующих команд. Количество игр при круговом способе в один круг определяется по формуле

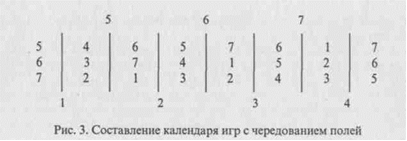

где х - количество встреч; п - количество команд; (л -1) - число игр, которое должна провести каждая команда; 2 - показатель того, что одна игра засчитывается двум командам. В спортивных играх важное значение имеет место проведения встреч: на своем поле или поле соперника. Календарь может составляться с учетом этого, требования - с чередованием полей или без чередования полей. Способ с чередованием полей. По таблице определяют, какие номера команд встречаются между собой в каждый день соревнований. Команда, номер которой указан первым, играет на своем поле. Если число команд-участниц нечетное, то команда, рядом с номером которой указан номер в скобках (он обозначает недостающую команду), в данный день свободна от игр. Таблицу для любого числа команд можно составить самостоятельно (рис. 3). Число играющих команд делят пополам и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, причем если число команд-участниц нечетное, то на 2 делят очередную четную циф-

ру. Например, играют 7 команд. Следующую за 7-й четную цифру 8 делят на 2 и пишут столбиками цифры, начиная со второй половины, т.е. с 5: 5. 6. 7. При четном числе команд-участниц последнюю цифру не пишут. Рядом с написанным таким образом столбцом цифр проводят вертикальную линию и под ней пишут цифру 1, а в столбике (снизу вверх) - следующие по порядку цифры 2, 3, 4. Вновь проводят вертикальную линию и над ней пишут очередную цифру (в данном случае - 5) и т. д., помещая очередную цифру то под линией, то над ней и так до тех пор, пока не возникает необходимость поставить цифру 1 над линией. Цифры, которые окажутся под и над линиями, при нечетном числе команд-участниц показывают номера команд, свободных в данный игровой день от выступлений. Если число команд-участниц четное, эти цифры образуют с последней четной одну из пар данного игрового дня. Например: 1-8,8-5,2-8,8-6 ит.д. Цифры, расположенные по обе стороны каждой линии, показывают номера игровых пар; причем цифры справа от линии обозна-

чают номера команд, играющих на своих площадках, а цифры слева - номера команд, играющих на полях соперников. Цифры под линиями также обозначают команды, играющие на своих полях; цифры над линиями - команды, играющие на полях соперников. Каждая пара соседних столбиков образует очередной игровой день. Способ без чередования полей применяется, когда соревнования проводятся на одних и тех же сооружениях. Таблица составляется для четного количества команд, при нечетном последнюю «четную» цифру заменяет ноль. Все участвующие команды делятся на два столбца пополам: первая половина записывается сверху вниз, вторая снизу вверх. Номера попарно составляют первый игровой день. Для определения последующих дней и пар производят передвижение номеров против

часовой стрелки, оставляя первый номер на месте. Может быть два варианта расположения номеров (рис. 4). При нечетном количестве команд, например 5, вместо номера 6 проставляется 0 - команда в этой паре не играет (выходная). При большом количестве команд и ограниченном времени соревнования проводятся в два этапа: предварительные и финальные игры. Например, 18 команд делятся на три подгруппы по 6 команд. Занявшие 1-2-е место в подгруппах образуют финальную группу, где разыгрываются 1-6-е место. Занявшие 3-е и 4-е места разыгрывают 7-12-е места и занявшие 5-6-е место разыгрывают места с 13-го по 18-е. Можно разделить на 6 подгрупп по 3 команды. Занявшие первые места разыгрывают места с 1-го по 6-е, вторые -с 7-го по 12-е, третьи места - с 13-го по 18-е. Результаты предварительных игр засчитываются в финале. Для участия в финале жеребьевка проводится таким образом, что в первый игровой день включаются в пары сыгравшие команды в предварительных играх и этот день считается сыгранным. Все последующие дни календаря составляются по описанным выше способам с учетом номеров, полученных при жеребьевке. По этому принципу составляются финальные группы для определения последующих мест. Для распределения команд по подгруппам, примерно равных по силам, применяют способ «рассеивания»: по жребию или «змейкой» с учетом результатов предыдущих соревнований (прошлогодних и др.). Рассеивание жребием, например, на три подгруппы: 1, 2 и 3 места рассеиваются жребием по этим подгруппам, затем так же 4, 5 и 6 места и т.д. Для всех остальных проводится общая жеребьевка. Рассеивание змейкой производится следующим образом: на основании занятых мест на предыдущих (прошлогодних), например 8 команд на две и три подгруппы (рис. 5).

В спортивных играх результаты соревнований определяются по сумме набранных очков в соответствии с оценочными шкалами: начисление очков за победу, ничью (в играх, где это возможно), поражение и неявку на соревнование. При наличии ничьих возможны варианты: первый - за победу - 3 очка, ничью - 2, поражение -1 и неявка - 0; второй - за победу - 2, ничью - 1, поражение и неявка - 0. В играх, где ничьих не может быть: за победу - 2 очка, поражение - 1 и неявка - 0. В спортивных играх проводятся соревнования, в которых уча-ствует несколько команд («клубный зачет») - две и больше, например студенческих; детско-юношеских - несколько возрастных групп; взрослых и детско-юношеских и т.п. Победителем считается коллектив, в сумме набравший большее количество очков. Возможен при этом зачет по каждой категории команд в отдельности. При клубном зачете старшие (по возрасту, уровню подготовленности) получают большее количество очков, например, при четырех командах первая за победу получает 4 очка, вторая - 3, третья - 2 и четвертая -1. Возможен вариант, когда команды разделяют 2 очка, при четырех командах это 8, 6, 4 и 2. За ничьи начисляется половина очков, в первом случае 2; 1,5; 1,0; 0,5 очка соответственно. За поражение и неявку команда не получает очков (0). Варианты начисления очков могут использоваться, например, для стимулирования подготовки юных спортсменов, в этом случае за победу детско-юношеским командам начисляется столько же очков, сколько взрослым и т.п. Для учета результатов соревнований по круговому способу применяется таблица, в которой отражается вся необходимая информация с учетом специфики спортивной игры (рис. 6). При проведении соревнований в два круга каждая клетка делится горизонтальной линией на две части. В клетках отражаются результат встречи двух команд и положенные очки, первым проставляется результат команды, которой «принадлежит» клетка. Например, команда 1 выиграла у команды 2 со счетом 3:1 (в футболе), ей записывается результат 3:1 и 2 очка, а сопернику записывают 1:3

и 0 очков. При проведении соревнований с клубным зачетом в соответствующих клетках проставляются аналогичным порядком результаты всех команд. Способ с выбыванием При проведении соревнований способом с выбыванием каждая команда выбывает после первого (второго) проигрыша. Составляя расписание игр и таблицы соревнований, порядковый номер команды в таблице определяют жеребьевкой. Если число участвующих команд удваивается (4,8,16,32 и т.д.), то названия команд располагают в таблице сверху вниз в порядке, определенным жребием. Первая команда играет со второй, третья — с четвертой и т.д. В игру вступают все команды-участницы (рис. 7). Победители первого этапа играют между собой (также попарно) в порядке сверху вниз. Этап, в котором встречаются 8 команд, называют четвертьфи-

налом; этап встреч четырех команд - полуфиналом и, наконец, решающие матчи двух лучших команд - финалом. Команда, выигравшая финальную встречу, становится победительницей соревнований. Если число участвующих команд не кратно двум, то часть из них (в зависимости от номеров, полученных в жеребьевке) вступает в игру со второго этапа. Число команд, играющих на первом этапе, определяют по формуле (п - 2х) 2, где п - число команд-участниц; Л: - степень, дающая число, максимально приближенное к п. Например, если в соревнованиях участвуют 11 команд (рис. 8), то в первый день встречаются 6 команд: (11-8)2. Количество игр при способе с выбыванием определяют по формуле х = (п - \)т, где х - количество игр, п - число участвующих команд, т - количество поражений, при котором команда выбывает из соревнований. Например, при 8 командах: с выбыванием после одного поражения будет 7 игр, после двух поражений - 14 и т.д. Количество игровых дней определяется по формулам: первая х = и, где х - количество дней при способе выбывания после одного поражения, п - степень числа 2 из общего количества участвующих команд. Например, при 4 командах количество игровых дней будет 2 (вторая степень числа 2); вторая х = п +1, где х - количество дней при способе после одного поражения, и + 1 - степень числа 2 плюс единица, при 6 командах количество дней будет 2 + 1 = 3. Для команд, вступающих в игру со второго этапа, отводят крайние верхние и нижние номера. Все номера распределяют, как и для играющих на первом этапе, поровну между командами из верхней и нижней половин таблицы. Если число участвующих команд нечетное, то команд, вступающих в игру со второго этапа, в нижней

половине таблицы будет на одну больше, чем в верхней. Пар, игра^ ющих на первом этапе, наоборот, будет на одну больше в верхней половине таблицы. Число команд, вступающих в соревнование со второго этапа, их расстановка в верхней и нижней половинах таблицы, а также число команд, играющих в первом этапе, приведены в таблице 1.

При проведении жеребьевки применяют рассеивание наиболее сильных команд по верхней и нижней половинам сетки, чтобы они не встретились вначале соревнований (например, двум сильнейшим командам по жребию определяют первый и последний номера таблицы). В первый день соревнований игры проводятся на поле с нечетными номерами, во второй на поле соперника или по жребию, если предыдущие игры они провели на своем или «чужом» поле. Место финальной игры определяется положением о соревновании. Календарь игр по способу выбывания после второго положения состоит из основной и дополнительной сеток (рис. 9). Команды, получившие одно поражение, продолжают играть по дополнительной сетке до второго поражения. Количество игровых дней и игр увеличивается в два раза; если в финальной игре победит команда из дополнительной сетки, то финал проводится повторно. Таблицей учета результатов при проведении соревнований по способу выбывания служат сетки с наименованием команд согласно жеребьевке и проставлением результата встреч (см. рис. 6 - 8). Способ с выбыванием выявляет одного победителя, занявшего первое место, все остальные выбывают как проигравшие. С определенной долей условности можно определить и последующие места при помощи дополнительных игр, как это показано на рисунке 10.

|