ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Повышение уровня пролактина

Рентгенография или КТ гипофиза

Изменений нет

Изменений нет Радиоиммунный анализ уровня Гормонов надпочечников, щитовидной Железы

Т Дисгормона л ьн ые причины бесплодия

УЗ И матки и придатков

Выяснение причин бесплодия — сложная проблема. Ее рассмотрение выходит за рамки данного учебника. Считаем целесообразным лишь привести примерные тактические схемы комплексного лучевого исследования при женском и мужском бесплодии. В приведенной выше схеме обследования женщин важным моментом является оценка проходимости маточных труб. В настоящее время с помощью специального инструментария может быть произведена трансцерви-кальная катетеризация труб и ликвидирован стеноз устья и истмической части трубы. Морфология труб лучше всего определяется при рентгеновской метросалъпингографии (рис. III.272). При непроходимости трубы контрастное вещество либо вообще не поступает в нее, либо заполняет трубу только до уровня окклюзии, здесь ее тень внезапно обрывается. В брюшную полость контрастное вещество не проникает. По метросальпингограммам устанавливают одно- или двустороннюю непроходимость и место закупорки трубы. При рентгеновской и радионуклидной метросалъпингографии можно обнаружить «функциональную непроходимость» труб, связанную со снижением их перистальтической активности или спастическими сужениями. 1 Предварительно исключена интерсексуальность, проведено гинекологическое исследование, измерена ректальная температура.

Повреждения и заболевания матки. Простым и эффективным способом наблюдения за внутриматочными контрацептивами является соно-графия. Контрацептивы имеют преимущественно форму спирали; при длительном употреблении возможны их выпадение и даже перфорация ими матки с проникновением в брюшную полость. На продольных сонограммах спирали видны как отрезки эхопозитивных структур, располагающиеся по средней линии. Сонографию используют для выявления аномалий развития внутренних половых органов: двурогой и рудиментарной матки, недоразвития яичников. Наличие двуполостной или двурогой матки и проходимости труб под- Исключены все случаи интерсексуальности, получена спермограмма.

ftre. HI.272. Метросальпингограмма. Непроходимость маточных труб. тверждают посредством метросальпингографии. С ее помощью можно обнаружить также перегородки в полости матки и добавочные ходы при эндо-метриозе. Ультразвуковая диагностика внутриматочной патологии основывается на анализе срединных структур. Внутриматочные сращения, подслизистые миомы, гиперпластические процессы в эндометрии, полипы, злокачественные опухоли характеризуются равномерным или неравномерным утолщением маточных структур, иногда с образованием дополнительных эхоген-ных теней. Миомы матки проявляются ее увеличением, деформацией контуров и дополнительными округлыми образованиями, чаще пониженной эхоген-ности. Дегенеративные изменения в миоматозном узле обусловливают неоднородность его структуры или даже картину «пчелиных сот», которая является отражением возникших в узле мелких полостей. При метросальпингографии миома дает округлый или неправильной формы дефект наполнения в тени увеличенной полости матки. Дефект имеет четкие дугообразные границы (рис. 111.273). В диагностике воспалительных, в том числе туберкулезных, поражений женской половой сферы лучевые методы имеют вспомогательное значение. У больных эндометритом и сальпингоофоритом при термографии над малым тазом регистрируется зона гипертермии. Метросальпингография дает возможность установить сращения, разделяющие полость матки на отдельные части, деформацию маточных труб, их удлинение, сужения, фрагментацию. Трубы часто смещены кверху и в стороны. Иногда они становятся непроходимыми и превращаются в наполненные воспалительным экссудатом мешки (сактосальпинкс). В этих осумкованных полостях скапливается контрастное вещество

Рис. Ш.273, Метросальпингограмма. Дефект наполнения (указан стрелкой) в тени контрастного вещества, обусловленный миомой.

Рис. III.274. Метросальпингограмма. Скопление контрастного вещества в резко расширенных маточных трубах. Сактосальпинкс. (рис. III.274). Переход воспаления на окружающую клетчатку может привести к развитию тазового абсцесса. Распространенность и характер патологических изменений при этом лучше всего определять по компьютерным томограммам. Неизвазивный рак и микрокарциномы матки на сонограммах и компьютерных томограммах неразличимы. Опухоли величиной до 1 см определяют главным образом при МРТ. Более крупные раковые узлы выявляют при сонографии, так как они ведут к увеличению и Pic. III.275. Сонограмма матки. Раковый узел с неоднородной акустической структурой (указан стрелками). деформации органа (рис. Ш.275). Опухоль может быть гипоэхогенной или по акустической структуре не отличается от окружающей ткани. Нарушение однородности тени узла является следствием некроза и кровоизлияний в его толще. Компьютерные или магнитно-резонансные томограммы дают особенно ценные сведения. Они позволяют не только обнаружить опухоль, но и установить ее прорастание в строму, вовлечение парамет-рия, поражение нижнего маточного сегмента и влагалища при раке шейки матки, метастазы в тазовых лимфатических узлах. В этих случаях КТ проводят по методике усиления: внутривенно быстро вводят 20—40 мл контрастного водорастворимого вещества и выполняют серию томограмм. При необходимости уточнить распространенность опухоли и ее отношение к тазовым сосудам прибегают к тазовой ангиографии. КТ важна для планирования лучевой терапии и дальнейшего наблюдения за динамикой процесса. Применение сонографии и КТ существенно облегчило распознавание поликистоза и кистом яичников. При поликистозе яичники увеличены и содержат множественные кисты диаметром 3—8 мм. К и с т о м а выделяется как округлое образование с четкими внутренними контурами (рис. III.276). Эхоструктура его различна. Наиболее однородно изображение ретенционных кист, в которых обычно отсутствуют перегородки и плотные включения. Папиллярные цистаденомы обусловливают картину жидкого содержимого и пристеночных сосочковых разрастаний. Дермоидные кисты отображаются как образования со сложной внутренней структурой, в которых определяются как жидкое содержимое, так и плотные участки. Рак яичника не имеет ярких соногра-фических признаков, и его распознают в сравнительно поздней стадии болезни как плотное эхонеоднородное тело. В связи с этим в настоящее

Рис. II1.276. Компьютерная томограмма малого таза. Большая киста яичника. время в практику входит методика пункционной биопсии яичника под контролем ультразвукового исследования или КТ.

«Исследовательская работа заключается в том, чтобы прочитать две книги, которые раньше никто не читал, и написать третью, которую никто никогда читать не будет». «Самое плохое в новых книгах то, что из-за них мы не читаем старые». «Самой нужной оказывается цитата, источник которой никак не найти». «Чем больше работаешь над своей идеей, тем больше убеждаешься в том, что она чужая». «Беда профессионального лектора состоит в том, что ему приходится говорить о вещах, в которых он ничего не понимает». (Афоризмы норвежских авторов) Молочная железа Заболевания молочной железы развиваются весьма часто. Достаточно отметить, что рак этого органа — наиболее часто выявляемая у женщин злокачественная опухоль. Диагностика основывается на результатах клинического осмотра и специальных исследований, которые имеют решающее значение для выявления ранних стадий заболевания. Лучевая диагностика в последние годы заняла почетное место в этом комплексе. 11.5.1. Методы исследования. Нормальная молочная железа Лучевое изображение молочной железы может быть получено с помощью рентгенологического и ультразвукового исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Основной рентгенологической методикой является маммография. Маммография — рентгенография молочной железы без применения контрастных веществ. Рентгенографию производят на рентгеновских установках, специально предназначенных для этой цели,— маммографах (рис Ш.277). Мощность их рентгеновских трубок 19—32 кВ, они имеют два фокусных пятна диаметром 0,3 и 0,1 мм. Анод трубки изготовлен из молибдена, а выходное окно — из бериллия. Эти конструктивные особенности необходимы, чтобы получить однородный пучок излучения невысокой энергии и добиться на снимках дифференцированного изображения тканей молочной железы.

Маммографию производят при компрессии тканей молочной железы. Снимки обычно выполняют в двух проекциях — прямой и косой или же прямой и боковой. Дополнительно к обзорным маммограммам в некоторых случаях необходимы прицельные снимки отдельных участков железы. Маммо-

Рис III.278. Маммограммы. а — у женщин 40 лет: железисто-соединительнотканный комплекс частично замещен жировой тканью; б — у женщины в глубокой менопаузе: железистой ткани не видно, на фоне жировой клетчатки — тени запустевших молочных протоков и кровеносных сосудов. графы снабжены стереотаксическим устройством для пункции железы и забора материала для цитологического или гистологического анализа. Маммографию производят в первую фазу менструального цикла (с 5-го по 12-й день, считая с первого дня менструации). Женщинам в менопаузе снимки можно делать в любое время. Лучевая нагрузка при маммографии не превышает 0,6—1,2-103 Гр. Осложнений и патологических реакций при исследовании не бывает. Опасность развития рака железы, индуцированного облучением (радиогенный рак), ничтожна. Априори ее определяют как 5—6 случаев на 1 млн обследованных, к тому же с латентным периодом 10— 20 лет. А ведь спонтанный рак молочной железы возникает у 90—100 тыс. женщин, и только благодаря периодически проводимой маммографии около половины из них могут быть спасены от смерти вследствие рака. Весьма перспективна дцгитальная маммография. К ее достоинствам относятся уменьшение лучевой нагрузки, лучшее выявление мелких деталей структуры железы, возможность использования в автоматизированных системах связи и архивирования. Маммограмма — это важный документ, подлежащий хранению в натуральном виде или в виде цифровых копий для последующего ретроспективного анализа.

Рис. III. 279. Галактограммы (дуктограммы) молочной железы. а — картина нормального ветвления молочных протоков; б — мелкие кисты протоков при дисгормональной гиперплазии. На маммограммах четко дифференцируются все структуры молочной железы (рис. III.278). Кожа выделяется в виде однородной темной полоски шириной 0,5—2,0 мм. Под ней расположена жировая клетчатка, слой которой постепенно расширяется от ареолы к основанию железы. На фоне клетчатки вырисовываются тени кровеносных сосудов и связки Купера (верхняя лобковая связка). Основную часть снимка занимает изображение соединительной ткани и находящихся в ней железистых элементов. У молодых женщин железисто-соединительнотканный комплекс дает тень в виде треугольника, обращенного вершиной к соску и имеющего выпуклые контуры. С возрастом почти однородная и интенсивная тень «железистого треугольника» становится негомогенной из-за светлых прослоек жировой ткани. Климактерический и постклимактерический периоды характеризуются постепенной атрофией железистой ткани и замещением ее жировой. Дольше всего остатки железистой и соединительной ткани сохраняются в верхненаружном квадранте железы. Кроме маммографии, широкое распространение получили две методики искусственного рентгеновского контрастирования: галактография (си-

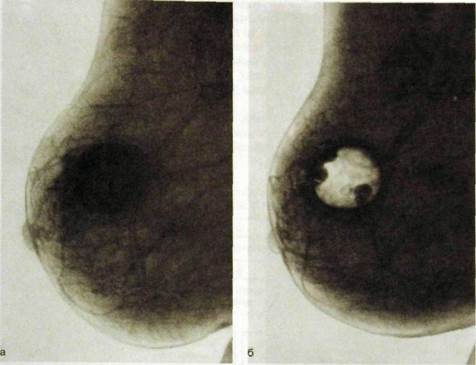

Рис. Ш.280.Пневмокистография. а — на маммограмме определяется большая киста, заполненная жидким содержимым; 6 — жидкость эвакуирована посредством пункции и замещена воздухом. нонимы: галактофорография, дуктография молочной железы) и пневмокистография. Галактографию производят при выделениях из соска. Через иглу в сецернирующий молочный проток под небольшим давлением вводят раствор рентгеноконтрастного вещества и выполняют рентгенографию. На снимках отображается система долевого молочного протока с его разветвлениями (рис. III.279). По ним судят о топографии протока, типе его ветвления, проходимости протоков, их деформации, смещении, наличии кистозных полостей по их ходу и, главное, о наличии в них опухолевых разрастаний — папиллом или внутрипротокового рака. При пневмокистографии пунктируют кисту молочной железы, отсасывают ее содержимое (направляют на биохимическое и цитологическое исследование) и взамен вводят воздух (рис. Ш.280). На рентгенограммах отображается внутренняя поверхность кисты, что позволяет обнаружить внут-рикистозные опухолевые образования. Кроме того, введение воздуха при условии полного удаления жидкости из кисты является эффективной лечебной процедурой. Комплекс рентгенологических исследований включает в себя также рентгенографию препарата, полученного при стереотаксической биопсии или открытой хирургической биопсии молочной железы. Прекрасным союзником маммографии стал ультразвуковой метод. Его простота, безвредность, возможность многократного повторения общеизвестны. По эффективности он превосходит маммографию при исследова-

нии плотных молочных желез у молодых женщин и в выявлении кист (рис. Ш281), а также при исследовании регионарных лимфатических узлов (подмышечных, над- и подключичных, парастернальных). Сонограм-мы можно производить беременным и женщинам в период лактации. На сонограммах достигается достаточно четкое изображение структуры молочной железы. Если же выполнить допплерографию с цветовым картированием, то можно получить представление о состоянии мелких кровеносных сосудов в области патологических образований. Пункцию молочной железы нередко производят под ультразвуковым наведением. К рентгеновской компьютерной томографии молочной железы врачи обращаются редко, главным образом при исследовании ретромаммарных тканей. Зато крупный вклад в комплексную диагностику заболеваний молочной железы внесла магнитно-резонансная томография (рис. Ш.282). Она по-

Рис. Ш.282. Магнитно-резонансная томограмма молочной железы в норме. 520 могает в выявлении небольших патологических образований, позволяет оценить их кровоснабжение, незаменима в оценке состояния имплантата после протезирования молочной железы. Сцинтиграфия обеспечивает получение ценных данных при необходимости дифференцировать доброкачественные и злокачественные образования, поскольку такие РФП, как 99тТс-сесамиби, накапливаются именно в раковых опухолях. В отличие от рентгенографии и сонографии, характеризующих главным образом морфологическую структуру молочной железы, термография позволяет изучать ее тепловое поле, т.е. в известной степени судить о происходящих в ней биоэнергетических процессах. 11.5.2. Заболевания молочных желез Существуют две группы лучевых исследований молочной железы: проверочные и диагностические. К первым относится периодическая маммография здоровых женщин в целях выявления скрыто протекающих заболеваний, в первую очередь рака. Образно говоря, это «маммография здоровых женщин, которые хотят оставаться здоровыми». Всем женщинам, у которых нет признаков заболевания молочной железы, рекомендуется в возрасте 40 лет провести клинико-маммографическое исследование («базисные маммограммы»). Повторные клинико-маммографи-ческие осмотры нужно выполнять с интервалом 2 года, если женщина не входит в группу высокого риска заболеть раком молочной железы. Массовые проверочные обследования женского населения с применением маммографии (маммографический скрининг) обеспечивают снижение смертности от рака молочной железы на 30—50 % и значительное снижение частоты выполнения мастэктомий. Диагностическую маммографию проводят пациентам, у которых на основании клинических данных заподозрено поражение молочной железы. Показания к данному исследованию разнообразны: прощупываемые уплотнения, выделения из соска, мастодиния, осложнения после протезирования молочной железы и т.д. (рис. III.283). Главной задачей лучевой диагностики является обнаружение рака молочной железы, особенно в той стадии, когда он не определяется ни больной при самообследовании, ни врачом при осмотре и пальпации молочной железы, т.е. непалышруемого рака. Рак молочной железы — хроническое и медленно развивающееся заболевание. Опухоль исходит из эпителия молочных протоков или железистых долек. Соответственно различают два основных типа рака: протоковый и дольковый. Трансформация эпителия стереотипна: норма — гиперплазия — атипия — рак. До формирования опухоли диаметром 1 мм проходит в среднем 6 лет, а до величины 1 см — еще 6—10 лет. В зависимости от стадии морфогенеза опухоли выделяют неинвазив-ный (неинфильтрирующий) протоковый рак (его часто обозначают термином «интрадуктальный рак in situ», или, сокращенно, DCIS) и инвазивный (инфильтрирующий) протоковый рак. Точно так же дольковый ракделят на неинвазивный (неинфильтрирующий рак in situ, или LCIS) и инвазивный (инфильтрирующий).

Рис. III.283. Патологические состояния молочной железы на маммограммах (схема). 1 — маленький внутрипротоко- 2 — большой дольковый рак

Рис. III.284. Маммограмма. Четко выделяется тень раковой опухоли (указана стрелками) с тяжами в сторону соска. Главным признаком опухоли на маммограммах и томограммах является изображение опухолевого узла (рис. III.284, III.285). От окружающих тканей опухоль отличается повышенной плотностью. Форма узла различна. Иногда это форма круга или овала, причем с какой-то стороны от него отходит дополнительный выступ в виде протуберанца. Еще типичнее звездчатая фигура, образованная плотным центральным ядром неправильной конфигурации, от которого в окружающую ткань тянутся постепенно суживающиеся тяжи (рис. Ш.286). Вторым по важности признаком рака является микрокальцинация. Этим термином обозначают мельчайшие скопления известковых солей в зоне новообразования. Они напоминают песчинки, рассеянные на ограниченном участке или образующие скопления. Форма микрокаль-цинатов при раке многообразна в отличие от более правильной формы обызвествленных кист или отложений извести в дисгормональных про-лифератах или стенках артерий. Для ракового узла характерны зазубренные или мелковолнистые очертания, изменения структуры окружающей ткани. К более поздним симптомам относятся втянутость и утолщение кожи, деформация соска.

Рис. Ш.285.Магнитно-резонансная томограмма молочной железы. Большая раковая опухоль в центральном отделе железы.

Ряс. Ш.287. Маммограмма. Ги- Рис. Ш.288. Галактограмма. Деформация мо-перплазия железистой ткани при лочных протоков с образованием мелких кист, адснозе. Для того чтобы хирург мог найти непальпируемое образование на операционном столе, лучевой диагност подводит к нему иглу. Через иглу вводят специальную металлическую нить с гарпунообразным приспособлением на конце. Затем иглу удаляют, а нить оставляют, для того чтобы хирург по ней ориентировался. На сонограммах опухоль определяется как очаговое образование с неровными очертаниями и неоднородной структурой (см. рис. Ш.286). Если преобладают железистые элементы, то эхогенность опухоли невысокая, и, наоборот, при преобладании стромы она повышена. КТ и МРТ не могут быть использованы для массовых проверочных исследований, поэтому для выявления непальпируемых раковых образований их пока не применяют. Однако в принципе опухолевые образования дают демонстративное изображение на томограммах. Маммография показана всем женщинам с дисгормональной гиперплазией ткани железы (мастопатия). Маммограммы позволяют уточнить форму поражения, распространенность и выраженность процесса, наличие злокачественного перерождения. Повторные снимки отражают динамику болезни, связанную с циклическими изменениями в организме женщины и

Ряс. III.289. Маммограммы. Киста молочной железы. а — маммограмма: киста; б — после пункциониого удаления жидкости и замены ее воздухом (пневмокистография): видны множественные внутрикистозные опухолевые разрастания. лечебными мероприятиями. При аденозе на маммограммах определяются множественные округлые и нерезко очерченные очаги уплотнения (рис. II 1.287). Фиброзная форма мастопатии выражается в том, что тень железистой части становится интенсивной и почти однородной. На этом фоне могут выделяться отдельные более грубые тяжи, иногда видны отложения извести по ходу молочных протоков. Бели поражены преимущественно протоки, то при галактографии могут определяться деформации и расширения мелких протоков, кистовидные полости по их ходу или кистозные расширения концевых отделов этих протоков (рис. III.288). Мелкокистозная перестройка, как правило, происходит в обеих молочных железах. Более крупные кисты дают округлые и овальные тени разной величины — от 0,5 до 3—4 см с четкими ровными дугообразными контурами (рис III.289). Многокамерная киста имеет полициклические очертания. Тень кисты всегда однородна, отложений извести в ней нет. Рентгенолог производит пункцию кисты, аспирацию ее содержимого и вводит в нее воздух или склерозирующий состав. Наиболее демонстративна киста на сонограммах. Очень важно проследить за полным опорожнением кисты при пункции и установить отсутствие в ней внутрикистозных разрастаний (папилломы или рака; см. рис. III.289). При давлении датчиком на кисту ее форма изменяется.

Pic. Ш.290.Маммограмма. Оди- Р«е. III.291. Маммограмма. Маленькая ночная фиброаденома с глыбками необызвествленная фиброаденома. извести. Смешанныеформы мастопатии обусловливают пеструю рентгенологическую картину: вместо резко обозначенной тени железистого треугольника с трабекулами, радиально расходящимися от основания железы к ареоле, выявляется перестройка структуры железы с множественными участками затемнения и просветления разной формы и величины. Эту картину образно именуют «лунным рельефом». Из доброкачественных образований молочной железы наиболее часто наблюдается фиброаденома. Она дает на маммограммах округлую, овальную или, реже, дольчатую тень с ровными, иногда слегка фестончатыми контурами (рис. III.290, III.291). Тень фиброаденомы интенсивная и однородная, если в ней нет отложений извести. Обызвествления могут располагаться как в центре, так и по периферии узла и имеют вид крупных глыбок. На сонограммах выявляется неоднородность структуры фиброаденомы при ее общей пониженной эхогенности. Сонограммы позволяют сразу отличить фиброаденому от кисты, что не так просто сделать по маммограммам. Диагностику мастита осуществляют на основании клинических данных, но сонография оказывается ценным вспомогательным методом. В начальном периоде мастита определяется затушеванность обычного рисунка железы. В железистой части появляются эхо негативные включения размером 0,3—0,5 см, часто располагающиеся группами. Если на этом фоне возникает участок разрежения, то это указывает на деструкцию и развитие гнойного мастита. Сформированный абсцесс дает картину эхонегативного образования. Своевременное распознавание и лечение заболеваний молочных желез основывается на продуманной тактике обследования. В связи с высокой частотой этих заболеваний считаем необходимым привести типовые схемы диагностического процесса. |