ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Полость носа и околоносовые пазухи

Полость носа занимает центральное положение в лицевом черепе. Она разделена пополам перегородкой, составленной вертикальной пластинкой решетчатой кости и сошником. Заднее отверстие носовой полости сошник делит на две части — хоаны. Переднее отверстие носовой полости — так называемое грушевидное отверстие — образовано костями верхней челюсти и сверху замыкается носовыми костями. Вокруг полости носа располагаются парные околоносовые, или придаточные, пазухи. Они сообщаются с носовой полостью при помощи ходов, или каналов, выстланы слизистой оболочкой и в нормальных условиях заполнены воздухом, вследствие чего хорошо видны на рентгенограммах как светлые и четко ограниченные образования (рис. Ш.253). К моменту рождения у плода сформированы клетки решетчатого лабиринта и имеются маленькие верхнечелюстные пазухи. Развитие околоносовых пазух происходит в основном внеутробно, преимущественно в первые 10—14 лет, и завершается к 20—25 годам. Изображение полости носа и околоносовых пазух получают на рентгенограммах и томограммах. Особенно показательны томограммы, произведенные при малом угле качания рентгеновской трубки (так называемые зо-нограммы). Рентгенограммы и томограммы производят в прямых передних и боковых проекциях. Обычно исследование начинают с выполнения обзорного снимка в передней подбородочной проекции (см. рис. Ш.253). На нем различимо грушевидное отверстие, а сама полость носа имеет вид тре-

угольного просветления, разделенного узкой вертикальной тенью костной перегородки. По обе стороны от нее выделяются тени носовых раковин, а между ними — светлые промежутки носовых ходов. Вокруг полости носа на передних и боковых снимках и томограммах определяются околоносовые пазухи. Лобные синусы находятся над носовой полостью и глазницами, проецируются на нижнепередние отделы чешуи лобной кости и разделены костной межпазушной перегородкой. Кроме того, каждая пазуха может быть разбита на несколько ячеек дополнительными

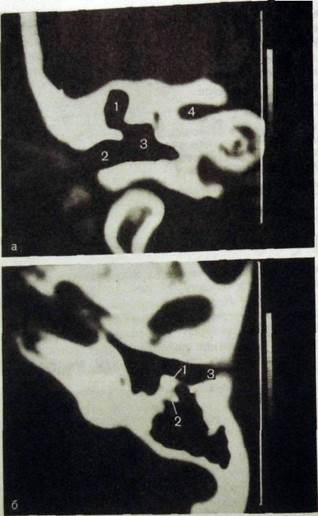

Рис. HI.254. Компьютерные томограммы головного мозга. а — на уровне решетчатых и основных пазух: 1 — верхнечелюстные пазухи, 2 — клетки решетчатого лабиринта, 3 — основные пазухи; б —- на уровне основания черепа: большая ангиофиброма (х), идущая из носоглотки и прорастающая кости основания черепа. перегородками. Размеры лобных синусов весьма вариабельны. В одних случаях они вообще отсутствуют или очень малы, в других, наоборот, распространяются далеко в стороны, формируя надглазничные бухты. Решетчатые клетки располагаются по бокам от носовой перегородки, несколько вдаются в полость глазниц и входят в верхнюю и среднюю носовые раковины. На передних снимках решетчатые клетки накладываются на изображение основных пазух, но на боковых снимках видны кпереди от них, под тенью продырявленной пластинки. На рентгенограммах и томограммах наиболее отчетливо вырисовываются верхнечелюстные (гайморовы) пазухи, расположенные по сторонам носовой полости. Каждая из этих пазух на передних снимках обусловливает просветление приблизительно треугольной формы с резкими очертаниями, а на боковых снимках — просветление не совсем правильной четырехугольной формы. На переднем снимке в верхневнутренней части пазухи виднеется небольшое просветление — отображение круглого отверстия основания черепа. Пазуха может быть не полностью разделена тонкими костными перегородками. Разработаны методики, искусственного контрастирования околоносовых пазух. В частности, в верхнечелюстную пазуху контрастное вещество вводят путем прокола наружной стенки полости носа в нижнем носовом ходе после предварительной анестезии. Эта методика получила название гайморографии, ее применяют по специальным показаниям в учреждениях, где нет компьютерного томографа, при дифференциальной диагностике полипозных разрастаний, кист и опухолей. Компьютерная томография в последние годы на- читает играть большую роль в исследовании околоносовых пазух, в том числе при опухолевых поражениях (рис. Ш.254). Томограммы дают возможность определить объем и распространенность опухолевого образования и состояние окружающих тканей и полостей. 10.1.1. Заболевания носа и околоносовых пазух Повреждения пазух связаны с переломами костей, в окружении которых они находятся. Щель перелома и смещение отломков определяют по рентгеновским снимкам или томограммам. Кровоизлияние в поврежденную пазуху сопровождается ее затемнением. Если же воздух из пазухи проник через трещину ее костной стенки в окружающие ткани, то на рентгенограммах можно заметить светлые пузырьки газа на фоне этих тканей. Наиболее часто наблюдаются переломы носовых костей, для которых характерно смещение отломков кзади и книзу. Задача рентгенолога сводится не столько к тому, чтобы выявить линию перелома, сколько к тому, чтобы установить степень деформации костной части носа до и после вправления отломков. Всякое замещение воздуха в пазухе другой тканью (экссудат, кровь, грануляции, опухоль) приводит к уменьшению или исчезновению ее просвета и, следовательно, к затемнению ее на снимках (рис. III.255). Острое воспалительное поражение пазухи выражается в гиперемии, отеке и инфильтрации слизистой оболочки. На рентгеновских снимках по-

Рис. Ш.255. Рентгенологическая картина поражений околоносовых пазух (схема). а: 1 - нормальные паз™,, I£*-—^«82S5SS1ESZSS* U£ 3 - аплазия ЛОбнОГО СИНуса, 4'Затемнение Решетчатого л«оиР б flPcffi^caj 2 - челюстную пазуху.

Pie. III.256. Обзорная рентгенограмма околоносовых пазух. Интенсивное однородное затемнение левой верхнечелюстной пазухи при остром гнойном гайморите. является узкая тень в виде полоски по краям пазухи (см. рис. III.255). Прозрачность пазухи все больше понижается в результате набухания слизистой оболочки и появления воспалительного экссудата. В конце концов на рентгенограммах и томограммах обнаруживают интенсивное однородное затемнение пазухи (рис. III.256). При вертикальном положении больного в этой пазухе могут быть видны горизонтальный уровень жидкости и газ над ним. Переход воспалительного процесса на костные стенки пазухи сопровождается их утолщением за счет периостальных наслоений или деструкции. При хроническом гиперпластическом синусите вследствие утолщения слизистой оболочки вдоль костных стенок пазухи на рентгенограммах и особенно на томограммах определяются интенсивные пристеночные затемнения. Их контур, обращенный внутрь пазухи, четкий, но обычно слегка волнистый или неровный. При развитии полипозного синусита пристеночные затемнения становятся неравномерными и на фоне деформированного просвета пазухи видны дугообразные или кулисоподобные контуры адено-матозных полипов (см. рис. III.255). Кисты наблюдаются главным образом в верхнечелюстных пазухах. Они развиваются из слизистой оболочки и содержат светло-желтую жидкость, богатую кристаллами холестерина. На рентгенограммах и томогааммах *™ ™в™ются ™ °бразования « ов"о1 «J2SSSS кой формы, примыкающие к одной из стенок пазухи (см. рислЖХ* ТОГО ЧТОбы ОТЛИЧИТЬ КИСТУ Верхнечелюстной Пазухи ОТретенционнойкисш зубного происхождения, врастающей в пазуху со стогны альвеоля^с^ отростка (околокорневая, или фолликулярная, кнТта) необходимо дополнительно произвести снимки зубов. Они позволяют установить отношение кисты к корням зубов и дну верхнечелюстной пазухи. При дифференциации киста и крупного полипа необходимо учитывать клинические и рентгенографические данные, но легче всего это сделать с помощью компьютерной или магнитно-резонансной томографии, поскольку последние сразу указывают на жидкое содержимое в случае кисты. Доброкачественные ■ злокачественные опухоли вырисовываются в соответствующей пазухе в виде круглой, овальной или причудливой тени с ровными или бугристыми очертаниями (см. рис. Ш.255). Очень просто распознать остеому, так как она имеет костную плотность и структуру. Хондромы дают ограниченные затемнения с волнистыми контурами; в их толще могут определяться известковые включения. Ангиофибромы образуют мягкотканные узлы, способные далеко распространяться из носоглотки в полость носа или околоносовой пазухи и вызывать разрушения костей лицевого и основания мозгового черепа (см. рис. II 1.254). Раки саркомы, возникающие в околоносовых пазухах и составляющих их костях, быстро приводят к деструкции стенок пазухи и ее интенсивному затемнению на снимках. Особую роль в их диагностике играют компьютерная и магнитно-резонансная томография. Гортань. Глотка Фарингоскопия и ларингоскопия обеспечивают изучение слизистой оболочки глотки и гортани и функции голосовых связок. Важные дополнительные данные о состоянии стенок этих органов, в частности об окологортанных тканях и хрящах гортани, позволяет получить компьютерная томография. При травмах на компьютерных томограммах видны переломы хрящей, КомпьютернаТтомография практически ^eCH^fZ'Z^oZu нейную томографию и методики с искусственным К0Н^пС^1Т^Тнт^ и гортани. Однако в учреждениях, которым КТ еще недоступна, ограничи

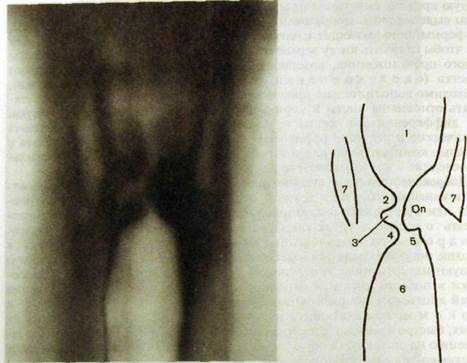

Рис. III.2S7. Томограмма гортани и схема к ней. Опухоль (0„). 1 — надсвязочное пространство; 2 — правая ложная голосовая связка; 3 — правый гортанный (морганиев) желудочек; 4 — правая истинная голосовая связка; 5 — под-связочный отдел гортани; 6 — трахея; 7 — грушевидные синусы. ваются выполнением рентгенограмм глотки и гортани {преимущественно в боковой проекции) и обычных томограмм (главным образом в прямой проекции). На боковых снимках и прямых томограммах достаточно ясно вырисовываются основные анатомические элементы органа: надгортанник, над-гортанно-язычные ямки (валлекулы), преднадгортанниковое пространство, грушевидные синусы, желудочковые и истинные связки, гортанные (морга-ниевы) желудочки, черпалонадгортанные связки, щитовидный хрящ. Начиная с возраста 15—18 лет появляются отложения извести в хрящах гортани; они тоже отчетливо видны на рентгенограммах и томограммах. Развитие опухоли гортани ведет к увеличению ее пораженного элемента на снимках и томограммах; соответственно деформируются прилежащие воздухсодержащие полости — гортанные желудочки, грушевидные синусы и т.д. (рис. 111.257). Примерно такие же симптомы характерны для опухолей глотки: тень самой опухоли, нередко с бугристой поверхностью, и деформация просвета органа. У детей обзорные снимки и томограммы позволяют четко обнаружить аденоидные разрастания, вдающиеся в носоглотку со стороны свода и задней стенки глотки. Хорошо видны дугообразные контуры крупных аденоидов, а также мелкая неровность очертаний задней стенки носоглотки, обусловленная небольшими разрастаниями. Остается упомянуть о заглоточно я однородное затемнение с выпуклым тШШ J^f появл*ется интенсивное

из его башки ничем не вышибить- ^ ' чего

•Информация - знания, которые вы приобоетает* Ухо и височная кость Обзорные рентгенограммы черепа не дают полного представления о состоянии височной кости. В связи с этим специалисты в области лучевой диагностики используют главным образом прицельные снимки (рис. III.258) и рентгеновские компьютерные или магнитно-резонансные томограммы (рис. 111.259, III.260). На них получают изображения наружного и внутреннего слухового прохода, барабанной полости со слуховыми косточками, полукружных каналов, различных частей пирамиды, ячеистой системы височ-

Рис. Ш.258. Прицельные рентгенограммы височных костей. а — в правой височной кости — выраженные склеротические изменения и большая полость, обусловленная холестеатомой (указана стрелкой); б - левая височная кость не изменена.

Рас. Ш.259. Компьютерные томограммы височной кости. а — срез через наружный слуховой проход: 1 — аттик, 2 — наружный слуховой проход, з — барабанная полость, 4 — внутренний слуховой проход; б — аксиальный срез пирамиды: 1 — головка молоточка, 2 — часть тела наковальни, 3 — слуховой проход. ной кости, сосцевидной пещеры. По снимкам нетрудно составить представление о состоянии ячеек височной кости и сосцевидной пещеры. В норме ячейки, расположенные в различных отделах височной кости, выстланы слизистой оболочкой, происходящей из барабанной полости, и заполнены воздухом. Число, размеры и локализация пневматических клеток очень вариабельны. При остром отите определяется понижение прозрачности барабанной полости, а затем пещеры и других ячеек. Можно заметить краевые полоски утолщенной слизистой оболочки в этих ячейках, а впоследствии — их затемнение. Рентгенологическими признаками острого мастоидита служат

уменьшение или отсутствие воздушности клеток сосцевидного отростка и нарушение целости разделяющих их костных перегородок, т.е. образование деструктивных очагов. При хронических отитах ячейки затемняются, происходит истончение, а иногда и разрушение перегородок между ними. При длительном течении процесса преобладает склерозирование костной ткани с затемненными ячейками (см. рис. Ш.258).

В результате хронического гнойного отита эпидермис из наружного слухового прохода прорастает через дефект в барабанной перепонке в среднее ухо и может привести к увеличению ант-ральной клетки, а в дальнейшем — к образованию полости со скле-розированными стенками (см. рис. Ш.258). Такое осложнение называют ложной холестеатомой в отличие от истинной холестеатомы — дермоидного образования, иногда выявляемого в костях свода черепа. На компьютерных томограммах ложная холестеатома обусловливает мягкотканное образование. По мере его увеличения возникает деструкция прилежащих костных элементов.

Прерваннаярекомендация «Все ясно,— сказал окулист, обследовав глаз пациента.— У вас не просто глазное заболевание. Налицо нервное расстройство, признаки желтухи, ожирение сердца, нарушения кровообращения. Рекомендую вам...».— «...Постойте, доктор! Посмотрите, пожалуйста, другой глаз. Этот у меня искусственный». (Медики и пациенты обмениваются улыбками,— Ташкент, 1985) Глаз и глазница Орган зрения состоит из глазного яблока, его защитных частей (глазница и веки) и придатков глаза (слезный и двигательный аппарат). Глазница (орбита) по форме напоминает усеченную четырехгранную пирамиду. У ее вершины находится отверстие для зрительного нерва и глазничной артерии. По краям зрительного отверстия прикрепляются 4 прямые мышцы,

Рис. Ш.261. Компьютерная томограмма глазницы. Видны тени пи мышц глаза, зрительных нервов. верхняя косая мышца и мышца, поднимающая верхнее веко. Стенки глазниц составлены многими лицевыми костями и некоторыми костями мозгового черепа. Изнутри стенки выстланы надкостницей. Изображение глазниц имеется на обзорных рентгенограммах черепа в прямой, боковой и аксиальной проекциях. На снимке в прямой проекции при носоподбородочном положении головы по отношению к пленке обе глазницы видны раздельно, причем очень четко выделяется вход в каждую из них в форме четырехугольника с закругленными углами (см. рис. III.253). На фоне глазницы определяется светлая узкая верхняя глазничная щель, а под входом в глазницу — круглое отверстие, через которое выходит подглазничный нерв. На боковых снимках черепа изображения глазниц проецируются друг на друга, однако нетрудно различить верхнюю и нижнюю стенки прилежащей к пленке глазницы. На аксиальной рентгенограмме тени глазниц частично накладываются на верхнечелюстные пазухи. Отверстие канала зрительного нерва (округлая или овальная форма, диаметр до 0,5—0,6 см) на обзорных снимках незаметно; для его исследования выполняют специальный снимок, отдельно для каждой стороны. Свободное от наложения соседних структур изображение глазниц и глазных яблок достигается на линейных томограммах и особенно на компьютерных и магнитно-резонансных томограммах. Можно утверждать, что орган зрения — идеальный объект для КТ ввиду выраженных различий в поглощении излучения в тканях глаза, мышцах, нервах и сосудах (около 30 HU) и ретробульбарной жировой клетчатке (-100 HU). Компьютерные томограммы позволяют получить изображение глазных яблок, стекловидного тела и хрусталика в них, оболочек глаза (в виде суммарной структуры), зрительного нерва, глазничных артерии и вены, мышц глаза (рис. Ш.261). Для наилучше-492

го отображения зрительного нерва срез проводят по линии, соединяющей нижний край глазницы с верхним краем наружного слухового прохода. Что же касается магнитно-резонансной томографии, то она обладает особыми достоинствами: не сопровождается рентгеновским облучением глаза, дает возможность исследовать глазницу в разных проекциях и дифференцировать скопления крови от других мягкотканных структур (рис Ш.262).

Новые горизонты в изучении морфологии органа зрения открыло ультразвуковое сканирование. Применяемые в офтальмологии ультразвуковые аппараты снабжены особыми глазными датчиками, работающими на частоте 5—15 мГц. В них до минимума уменьшена «мертвая зона» — ближайшее пространство перед пьезопластинкой звукового зонда, в пределах которого не регистрируются эхосигналы. Эти датчики обладают высокой разрешающей способностью — до 0,2— 0,4 мм по ширине и фронту (в направлении ультразвуковой волны). Они позволяют выполнять измерения различных структур глаза с точностью до 0,1 мм и судить об анатомических особенностях структуры биологических сред глаза на основании величины затухания ультразвука в них. Ультразвуковое исследование глаза и глазницы может быть проведено двумя методами: А-методом (одномерная эхография) и В-методом (соногра-

Рис Ш.263. Сонограмма глаза. Отслойка сетчатки (указано стрелками). фия) В первом случае на экране осциллоскопа наблюдают эхосигналы, соответствующие отражению ультразвука or границ анатомических сред глаза (см рис. 11.39). Каждая из этих границ отражается на эхограмме в виде пика. Между отдельными пиками в норме располагается изолиния. Ретро-бульбарные ткани обусловливают на одномерной эхограмме сигналы различной амплитуды и густоты. На сонограммах формируется изображение акустического среза глаза (рис. Ш.263). Для того чтобы определить подвижность патологических очагов или инородных тел в глазу, сонографию производят дважды: до и после быстрого изменения направления взгляда, или после перемены положения тела из вертикального в горизонтальное, или после воздействия на инородное тело магнитным полем. Подобная «кинетическая» эхография позволяет определить, фиксирован ли очаг или инородное тело в анатомических структурах глаза. 10.4.1. Повреждения и заболевания органа зрения По обзорным и прицельным рентгенограммам легко определяют переломы стенок и краев глазницы. Перелом нижней стенки сопровождается затемнением верхнечелюстной пазухи вследствие кровоизлияния в нее. Если трещина глазницы проникает в околоносовую пазуху, то могут выявляться пузырьки воздуха в глазнице (эмфизема глазницы). Во всех неясных случаях, например при узких трещинах в стенках глазницы, помогает КТ. Травма может сопровождаться проникновением инородных тел в глазницу и глазное яблоко. Металлические тела размером более 0,5 мм без труда распознаются на рентгенограммах. Очень мелкие и малоконтрастные инородные тела выявляют с помощью специальной техники — так называемых бесскелетных снимков глаза. Их делают на маленьких пленках, введенных после анестезии в конъюнктивальный мешок под глазное яблоко. На снимке получается изображение переднего отдела глаза без наложения тени костных элементов. Для того чтобы точно локализовать инородное тело в глазу, на поверхность глазного яблока накладывают протез Комберга—Бал-тина. Снимки с протезом выполняют в прямой и боковой проекциях с расстояния 60 см. Полученные снимки анализируют с помощью специальных схем, нанесенных на прозрачную целлулоидную пленку, и определяют меридиан глаза, на котором расположено инородное тело, и расстояние его от плоскости лимба в миллиметрах. Существенно облегчили поиск и точную локализацию инородных тел в глазнице и глазном яблоке эхоофтальмоскопия и компьютерная томография. Ультразвуковая диагностика внутриглазных осколков основывается на выявлении так называемого осколочного эхосигнаяа — короткого импульса на одномерной эхограмме (рис. III.264). По месту этого пика на изолинии судят о локализации инородного тела — в передней камере глаза, внутри хрусталика, в стекловидном теле или на глазном дне. Важным признаком эхосигнала, указывающим на его осколочную природу, является исчезновение пика при малейшем изменении направления оси биолокации. Современные ультразвуковые аппараты при благоприятных условиях позволяют обнаружить осколки диаметром 0,2—0,3 мм. Для планирования экстракции инородного тела важно знать его магнитные свойства. Во время эхографии включают электромагнит. Если фор-

Рис. III.264. Ультразвуковое исследование глаза при инородном теле (кусочек стекла). а — эхограмма; б — сонограмма. ма и величина «осколочного» эхосигнала не изменяются, то предполагают амагнитность осколка или наличие выраженных рубцов вокруг него, препятствующих его смещению. На сонограммах внутриглазные осколки видны как дополнительные акустические тени на фоне однородного поля акустического среза глаза (см. рис. III.264). Большинство заболеваний с поражением глазного яблока диагностируют с помощью прямой офтальмоскопии и ультразвукового исследования. Компьютерную или магнитно-резонансную томографию применяют главным образом для распознавания поражений заднего отдела глазницы и выявления их интракраниального распространения. Очень полезны томограммы для установления объема глазных мышц и утолщений зрительного нерва при неврите. Ультразвуковое исследование и МРТ широко используют при помутнениях оптических сред глаза в тех случаях, когда прямая офтальмоскопия малоэффективна. Например, при бельмах роговицы эхография позволяет определить ее толщину, а также положение и толщину хрусталика, что необходимо при выборе хирургической техники кератопластики и кератопротезирования.При пленчатой катаракте,т.е.частичном или полном помутнении вещества или капсулы хрусталика, обнаруживают единственный «хрусталиковый» эхосигнал, указывающий на наличие пленчатой структуры между стекловидным телом и роговицей. Незрелая катаракта сопровождается появлением на одномерной эхограмме дополнительных мелких эхосигналов между двумя хрусталиковыми сигналами. При помутнении стекловидного тела можно установить степень его акустической неоднородности. Типичную картину дает очаговый эндофтальмит — тяжелое заболевание глаза, сопровождающееся потерей прозрачности стекловидного тела. При опухолях глаза ультразвуковое исследование дает возможность определить точную локализацию и площадь поражения, прорастание в соседние оболочки и ретробульбарное пространство, наличие в новообразовании мелких очагов некроза, кровоизлияния, кальцификации. Все это в ряде случаев позволяет уточнить природу опухоли. Лучевые исследования необходимы при патологическом выстоянии глазного яблока из глазницы — экзофтальме. При анализе рентгенограмм черепа сразу исключают так называемый ложный экзофтальм — выстояние глазного яблока при врожденной асимметрии костей лицевого черепа. Природу истинного экзофтальма устанавливают посредством сонографии, КТ или МРТ. Эти методы позволяют обнаружить гематому при травме, кисту или опухоль в тканях глазницы либо прорастающую из соседней области, мозговую грыжу в полости глазницы или распространение в последнюю воспалительного процесса из клеток решетчатого лабиринта. У отдельных больных наблюдается пульсирующий экзофтальм. Он может быть проявлением аневризмы глазничной артерии, артериальной гемангиомы, поражения каротидно-венозного соустья. Если нет возможности выполнить КТ- или MP-ангиографию, то производят каро-тидную ангиографию (рентгеноконтрастное исследование сонной артерии и ее ветвей). Вариантом является перемежающийся экзофтальм, возникающий при варикозном расширении вен глазницы, И в этом случае решающее значение в диагностике имеют ангиографические методики — КТ-, MP-ангиография или венография глазницы. Экзофтальм иногда развивается в результате эндокринных расстройств, в частности при тиреотоксикозе. В этих случаях он связан с увеличением внеглазных мышц (особенно медиальной прямой мышцы), что ЭКЗОФТАЛЬМ

т Двусторонний

КТ или МРТ

Изменений не обнаружено Обнаружены признаки объемного образования в полости черепа или глазницы А Радиоиммунный анализ ^ Сонография < КТ или МРТ четко регистрируется на компьютерных и магнитно-резонансных томограммах. Они же позволяют обнаружить экзофтальм, обусловленный накоплением жира в полости глазницы. На схеме показана примерная тактика обследования, проводимого с целью выяснения причин экзофтальма. Для исследования слезных путей разработаны две лучевые методики: рентгеновская и радионуклидная дакриоцистография. В обоих случаях после анестезии конъюнктивы 0,25 % раствором дикаина 1—2-граммовым шприцем через тонкую затупленную иглу вводят раствор контрастного вещества в верхнюю или нижнюю слезную точку. При рентгеновской дакрио-цистографии вливают рентгеноконтрастный препарат и производят снимки (в последнее время методом выбора является дигитальная рентгенография, позволяющая получить изображение слезных путей без наложения костных элементов), при радионуклидной дакриоцистографии вводят РФП и выполняют сцинтиграфию на гамма-камере. В норме на снимках видны почти горизонтально идущие слезные канальцы, соединяющиеся в слезный мешок. Длина слезного канальца около 0,7 см. Слезный мешок без резкой границы переходит в носослезный проток, открывающийся в носовой полости. Длина носослезного протока достигает 2—2,5 см, а диаметр колеблется от 0,2 до 0,8 см. Дакриоцистографию применяют при нарушении функции слезных путей. Специалист в области лучевой диагностики должен установить степень проходимости носослезного протока, локализацию сужения и, по возможности, его причину. При окклюзии протока наблюдается расширение его престенотической части, уменьшение или отсутствие поступления контрастного вещества или РФП в полость носа. Причинами обструкции могут быть камни, повреждения глазницы, хронический дакриоцистит, а также состояния после пластических оперативных вмешательств. (Иафа отбыла За видимым пределом целые Mufm невидимых подробностей.

А.И.Герцен |

<<ИЛеЯ Т Т°' ЧеГ° НвЛЬЗЯ 06ЪЯСНИТЬ ИДИОТУ И ТО uero

<<ИЛеЯ Т Т°' ЧеГ° НвЛЬЗЯ 06ЪЯСНИТЬ ИДИОТУ И ТО uero

Односторонний

Односторонний

Рентгенография черепа

Рентгенография черепа

Асимметрия костей черепа (ложный экзофтальм)

Асимметрия костей черепа (ложный экзофтальм)