ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Проблемы заболевания являются более сложными и трудными, нем любые другие, которые приходится решать тренированному уму. В. Ослер Величественный и бесконечный мир расстилается вокруг. И каждый человек — тоже мир, сложный и неповторимый. Разными путями стремимся мы исследовать этот мир, понять основные принципы его строения и регуляции, познать его устройство и функции. Научное познание опирается на следующие исследовательские приемы: морфологический метод, физиологический эксперимент, клиническое исследование, лучевые и инструментальные методы. Однако научные знания — лишь первая основа диагностики. Эти знания — все равно, что ноты для музыканта. Однако, используя одни я те же ноты, разные музыканты при исполнении одного и того же произведения достигают разного эффекта. Вторая основа диагностики — искусство и личный опыт врача. «Наука и искусство так же связаны между собой, как легкие и сердце, так что если один орган извращен, то другой не может правильно действовать» (Л.Толстой). Все это подчеркивает исключительную ответственность врача: ведь каждый раз у постели больного он принимает важное решение. Постоянное повышение знаний и стремление к творчеству — вот черты настоящего врача. «Мы любим все — и жар холодных числ, и дар божественных видений...» (А. Блок). С чего начинается любая диагностика, в том числе лучевая? С глубоких и твердых знаний о строении и функциях систем и органов здорового человека во всем своеобразии его половых, возрастных, конституциональных и индивидуальных особенностей. «Для плодотворного анализа работы каждого органа необходимо прежде всего знать его нормальную деятельность» (И.П. Павлов). В связи с этим все главы III части учебника начинаются с краткого изложения лучевой анатомии и физиологии соответствующих органов. Мечта И.П. Павлова охватить величественную деятельность головного мозга системой уравнений еще далека от воплощения. При большинстве патологических процессов диагностическая информация столь сложна и индивидуальна, что выразить ее суммой уравнений пока не удается. Тем не менее повторное рассмотрение сходных типовых реакций позволило теоретикам и клиницистам выделить типовые синдромы повреждений и заболеваний, создать некоторые образы болезней. Это — важная ступень на диагностическом пути, поэтому в каждой главе после описания нормальной картины органов рассмотрены симптомы и синдромы болезней, наиболее часто выявляемые при лучевой диагностике. Добавим лишь, что именно здесь ярко проявляются личные качества врача: его наблюдательность и способность в пестром калейдоскопе симптомов разглядеть ведущий синдром поражения. Можно поучиться у наших далеких предков. Мы имеем в виду наскальные рисунки времен неолита, в которых удивительно точно отражена общая схема (образ) явления. Кроме того, в каждой главе дано краткое описание клинической картины немногих наиболее часто встречающихся и тяжелых заболеваний, с которыми студент должен познакомиться как на кафедре лучевой диагности- ки и лучевой терапии, так и в процессе курирования больных в терапевтических и хирургических клиниках на старших курсах. Собственно диагностика начинается с обследования больного, и очень важно правильно выбрать программу его проведения. Ведущим звеном в процессе распознавания болезней, конечно, остается квалифицированное клиническое обследование, но оно уже не сводится только к осмотру больного а представляет собой организованный целенаправленный процесс, который начинается с осмотра и включает применение специальных методов, среди которых видное место занимают лучевые. В этих условиях работа врача или группы врачей должна основываться на четкой программе действий, которая предусматривает порядок применения различных способов исследования, т.е. каждый врач должен быть вооружен набором стандартных схем обследования больных. Эти схемы призваны обеспечить высокую надежность диагностики, экономию сил и средств специалистов и пациентов, приоритетное применение менее инвазивиых вмешательств и уменьшение лучевой нагрузки на больных и медицинский персонал. В связи с этим в каждой главе приведены схемы лучевого обследования при некоторых клинических и рентгенологических синдромах. Это лишь скромная попытка наметить путь комплексного лучевого обследования при наиболее часто встречающихся клинических ситуациях. Дальнейшая задача состоит в переходе от этих ограниченных схем к подлинным диагностическим алгоритмам, которые будут содержать все данные о больном. На практике, увы, выполнение программы обследования сопряжено с определенными трудностями: различно техническое оснащение лечебных учреждений, неодинаковы знания и опыт врачей, состояние больного. «Острословы говорят, что оптимальной траекторией называется та траектория, по которой ракета никогда не летает» (Н.Н. Моисеев). И тем не менее врач должен для конкретного больного выбрать наилучший путь обследования. Отмеченные этапы входят в общую схему диагностического исследования пациента. Данные анамнеза и клиническая картина заболевания Установление показаний к лучевому исследованию Выбор метода лучевого исследования и подготовка больного Проведение лучевого исследования

Анализ функции органа, проведенный с помощью лучевых методов т Сопоставление с результатами инструментальных и лабораторных исследований Заключение

Первый принцип: всякое лучевое исследование должно быть обосновано. Главным аргументом в пользу выполнения лучевой процедуры должна быть клиническая необходимость получения дополнительной информации, без которой полный индивидуальный диагноз установить невозможно. Второй принцип: при выборе метода исследования необходимо учитывать лучевую (дозовую) нагрузку на больного. В инструктивных документах Всемирной организации здравоохранения предусмотрено, что рентгенологическое исследование должно обладать несомненной диагностической и прогностической эффективностью; в противном случае оно является напрасной тратой средств и представляет опасность для здоровья вследствие неоправданного применения радиации. При равной информативности методов нужно отдать предпочтение тому, при котором не происходит облучения больного или оно наименее значительное. Третий принцип: при проведении лучевого исследования нужно придерживаться правила «необходимо и достаточно», избегая излишних процедур. Порядок выполнения необходимых исследований — от наиболее щадящих и необременительных к более сложным и инвазивным (от простого к сложному). Однако не нужно забывать, что иногда приходится сразу выполнять сложные диагностические вмешательства ввиду их высокой информативности и важности для планирования лечения больного. Четвертый принцип: при организации лучевого исследования нужно учитывать экономические факторы («стоимостная эффективность методов»). Приступая к обследованию больного, врач обязан предвидеть затраты на его проведение. Стоимость некоторых лучевых исследований столь велика, что неразумное применение их может отразиться на бюджете лечебного учреждения. На первое место мы ставим пользу для больного, но при этом не имеем права игнорировать экономику лечебного дела. Не принимать ее во внимание означает неправильно организовывать работу лучевого отделения.

Наука есть лучший современный способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства. Л.А. Арцимович К знаменитому терапевту Сидегаму обратился медик с просьбой посоветовать, какие книги читать, чтобы стать хорошим врачом. — Читайте, мой друг, «Дон Кихота» Сервантеса — его прекрасная книга, которую я сам часто перечитываю. (Е.А. Вагнер. Раздумья о врачебном долге.—Пермь, 1986) Одно из своих писем в 1885 г. А.П. Чехов шутливо подписал: «Хирург патологии А. Чехов». Как известно, великий русский писатель по образованию был врач: он закончил медицинский факультет Московского университета.

...Самое устройство человеческого тела по своей художественности далеко превосходит все, что только было создано человеческим искусством. Бенедикт Спиноза Легкие — один из самых частых объектов лучевого исследования. О важной роли рентгенолога в изучении морфологии органов дыхания и распознавании патологических процессов свидетельствует тот факт, что принятые классификации многих заболеваний, например пневмоний, туберкулеза, саркоидоза, пневмокониозов, злокачественных опухолей, в большой мере основаны на рентгенологических данных. Известно также, что скрыто протекающие поражения легких выявляют при проверочных флюорографических обследованиях населения. С развитием компьютерной томографии значение рентгенологического метода в диагностике болезней легких еще более возросло. С ее помощью удается выявить самые ранние изменения в органах грудной полости. Важное место в оценке функциональной патологии легких, в частности нарушений капиллярного кровотока в них, занял радионуклидный метод. Показания к рентгенологическому исследованию легких весьма широки: повышение температуры тела, кашель, выделение мокроты, одышка, боли в груди, кровохарканье и многие другие патологические состояния. Лучевая анатомия легких На обзорной рентгенограмме в прямой проекции (рис. III. 1) почти на всем протяжении вырисовываются верхние 5—6 пар ребер. У каждого из них можно выделить тело, передний и задний концы. Нижние ребра частично или полностью скрыты за тенью средостения и органов, расположенных в поддиафрагмальном пространстве. Изображение передних концов ребер обрывается на расстоянии 2—5 см от грудины, так как реберные хрящи не дают различимой тени на снимках. У лиц старше 17—20 лет в этих хрящах появляются отложения извести в виде узких полосок по краю ребра и островков в центре хряща. Их, разумеется, не следует принимать за уплотнения легочной ткани. На рентгенограммах легких имеется также изображение костей плечевого пояса (ключиц и лопаток), мягких тканей грудной стенки, молочных желез и органов, расположенных в грудной полости (легкие, органы средостения). Оба легких на обзорной прямой рентгенограмме видны раздельно; они образуют так называемые легочные поля, которые пересекаются тенями ребер. Между легочными полями находится интенсивная тень средостения. Легкие здорового человека заполнены воздухом, поэтому на рентгенограмме представляются очень светлыми. Легочные поля имеют определенную структуру, которую называют легочным рисунком. Он образован тенями артерий и вен легких и в меньшей степени окружающей их соединительной тканью. В медиальных отделах легочных полей, между передними концами II и IV ребер, вырисовывается тень корней легких. Главным признаком нормального корня является неодно-

Рве. III. 1. Передняя обзорная рентгенограмма органов грудной полости и схема к ней. 1 — передний конец ребра; 2 — трахея и главные бронхи; 3 — тело ребра; 4 — правая нижнедолевая артерия; 5 — диафрагма; 6 — задний конец ребра; 7 — корень левого легкого; 8 — контур левой молочной железы. родность его изображения: в нем можно различить тени отдельных крупных артерий и бронхов. Корень левого легкого расположен немного выше корня правого, его нижняя (хвостовая) часть скрывается за тенью сердца. Легочные поля и их структура видны только потому, что в альвеолах и бронхах содержится воздух. У плода и мертворожденного ребенка ни легочные поля, ни их рисунок на снимке не отражаются. Только при первом

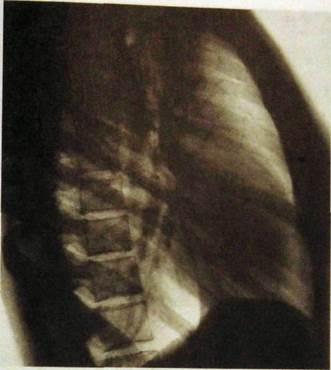

Легочные поля делят на верхушки — участки, расположенные выше ключип, верхние отделы — от верхушки до уровня переднего конца II ребра, средние — между II и IV ребрами, нижние — от IV ребра до диафрагмы. Снизу легочные поля ограничены тенью диафрагмы. Каждая половина ее при исследовании в прямой проекции образует плоскую дугу, идущую от бокового отдела грудной стенки до средостения. Наружный отдел этой дуги составляет с изображением ребер острый реберно-диафрагмальный угол, соответствующий наружному отделу реберно-диафрагмального синуса плевры. Наиболее высокая точка правой половины диафрагмы проецируется на уровне передних концов V—VI ребер (слева — на 1—2 см ниже). На боковом снимке изображения обеих половин грудной клетки и обоих легких накладываются друг на друга, но структура ближайшего к пленке легкого выражена резче, чем противоположного. Четко выделяются изображение верхушки легкого, тень грудины, контуры обеих лопаток и тени Thin—Thix с их дугами и отростками (рис. III.2). От позвоночника к грудине в косом направлении вниз и вперед идут ребра. В легочном поле на боковом снимке выделяются два светлых участка: позадигрудинное (ретростернальное) пространство — область между грудиной и тенью сердца и восходящей аорты, а также позадисердечное (ретрокардиальное) пространство — между сердцем и позвоночником. На фоне легочного поля можно различить рисунок, образованный артериями и венами, которые направляются в соответствующие доли легких. Обе половины диафрагмы на боковом снимке имеют вид дугообразных линий, идущих от передней грудной стенки до задней. Высшая точка каждой дуги находится примерно на границе ее передней и средней третей. Вентральнее этой точки расположен короткий передний скат диафрагмы, а дорсальнее — длинный задний скат. Оба ската со стенками грудной полости составляют острые углы, соответствующие реберно-диафрагмальному синусу. Междолевыми щелями легкие делятся на доли: левое на две — верхнюю и нижнюю, правое на три — верхнюю, среднюю и нижнюю. Верхняя доля отделяется от другой части легкого косой междолевой щелью. Знание проекции междолевых щелей очень важно для рентгенолога, так как позволяет устанавливать топографию внутрилегочных очагов, но непосредственно на снимках границы долей не видны. Косые щели направляются от уровня остистого отростка Thin к месту соединения костной и хрящевой частей IV ребра. Проекция горизонтальной щели идет от точки пересечения правой косой щели и средней подмышечной линии к месту прикрепления к грудине IV ребра (рис. Ш.З). Более мелкой структурной единицей легкого является бронхолегочный сегмент. Это участок легкого, вентилируемый отдельным (сегментарным) бронхом и получающий питание от отдельной ветви легочной артерии. Согласно принятой номенклатуре, в легком выделяют 10 сегментов (в левом легком медиальный базальный сегмент часто отсутствует). Проекция сегментов на обзорные снимки показана на рис. III3.

Рис. Ш.2. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости в боковой проекции и схема к ней. 1 — край лопатки (спереди — правой, сзади — левой); 2 — нисходящая часть аорты; 3 — тела ребер левой стороны; 4 — задняя поверхность правого легкого; 5 — задняя поверхность левого легкого; б — тела позвонков; 7 — бифуркация трахеи; 8 — сосуды в корне легкого; 9 — грудина в профиль. Элементарной морфологической единицей легкого является ацинус — совокупность разветвлений одной концевой бронхиолы с альвеолярными ходами и альвеолами. Несколько ацинусов составляют легочную дольку. Границы нормальных долек на снимках не дифференцируются, но их изображение появляется на рентгенограммах и особенно на компьютерных томограммах при венозном полнокровии легких и уплотнении интерстициальной ткани легкого.

Pec. Ш.З. Проекция долей и сегментов легких на рентгенограмме. а — на рентгенограммах в прямой проекции; б — на рентгенограммах в боковой проекции. Цифрами обозначены номера бронхолегочных сегментов. На обзорных рентгенограммах получается суммационное изображение всей толщи тканей и органов грудной клетки — тень одних деталей частично или полностью наслаивается на тень других. Для более углубленного изучения структуры легких применяют рентгеновскую томографию. Как уже указывалось, различают два типа рентгеновской томографии: линейную и компьютерную (КТ). Линейная томография может быть выпол-

Рнс. Ш.4. Томограмма на уровне срединной фронтальной плоскости грудной клетки. 1 — трахея; 2 — правый главный бронх; 3 — левый главный бронх; 4 — правый верхнедолевой бронх; 5 — промежуточный бронх; 6 — среднедолевой бронх; 7 — левый верхнедолевой бронх. нена во многих рентгеновских кабинетах. Благодаря доступности и дешевизне она пока еще широко распространена. На линейных томограммах получается резкое изображение тех образований, которые находятся в исследуемом слое. Тени структур, лежащих на иной глубине, на снимке нерезкие («размазанные») (рис. II 1.4). Основные показания к линейной томографии следующие: изучение состояния крупных бронхов, выявление участков распада или отложений извести в легочных инфильтратах и опухолевых образованиях, анализ структуры корня легкого, в частности определение состояния лимфатических узлов корня и средостения. Более ценные сведения о морфологии органов грудной полости позволяет получить компьютерная томография. В зависимости от цели исследования врач выбирает «ширину окна» при анализе изображения. Тем самым он делает упор на изучение структуры либо легких, либо органов средостения (рис. III.5). В нормальных условиях плотность легочной ткани, по данным денсито-метрии, колеблется от —650 до —850 Н. Такая низкая плотность объясняется тем, что 92 % легочной паренхимы составляет воздух и лишь 8 % — мягкие ткани и кровь в капиллярах. На компьютерных томограммах определяются

Pfcc. III.5. Компьютерные томограммы легких одного и того же пациента, выполненные при разных технических условиях.

для исследования органов средостения; б — для исследования легочной ТСНИ Г„^/ртерИЙ И В6Н' четко Дифференцируются главные, долевыеи сегментарные бронхи, а также межсегментарные и междолевые перегородки. Фономдля медиастинальных органов является жировая клетчатка средостения. Ее плотность колеблетсяот -70 до -120HU. В ней могут быть заметны лимфатические узлы. В норме они круглой, овальной или треугольной формы. Если величина узла превышает 1 см, то его считают патологическиизмененным. С помощью срезов на разной глубинеполучают отображение пре- и паратрахеальных лимфатических узлов, узлов в аортопульмональном «окне»,в корнях легких и под бифуркацией трахеи. КТ играет важную роль в оценке состояния органов средостения: она позволяет изучить тонкие детали морфологии легочнойткани (оценка состояния долек и перидольковой ткани,выявление бронхоэктазий, участков бронхиолярной эмфиземы, мелких очагов воспаления и опухолевых узелков).КТ часто необходима для установления отношения обнаруженного в легком образованияк пристеночной плевре, перикарду, ребрам, крупным кровеносным сосудам. Магнитно-резонансную томографиюпока реже используют при исследовании легких из-за низкого сигнала, который дает легочная ткань. Достоинство МРТ — возможность выделения слоев в разных плоскостях (аксиальной, сагиттальной, фронтальной и др.). Ультразвуковое исследование приобрело большое значение при исследовании сердца и крупных сосудов грудной полости, но оно позволяет получить немаловажные сведения также о состоянии плевры и поверхностного слоя легкого. С ее помощью небольшое количество экссудата плевральной полости выявляют раньше, чем при рентгенографии. В связи с развитием КТ и бронхоскопии значительно сузились показания к специальному рентгенологическому исследованию бронхов — бронхографии. Бронхография заключается в искусственном контрастировании бронхиального дерева рентгеноконтрастными веществами (рис. III.6). В клинической практике показанием к ее выполнению является подозрение на наличие аномалии развития бронхов,а также внутреннего бронхиального или бронхоплеврального свища. В качестве контрастного вещества применяют пропилйодон в виде масляной взвеси или водорастворимый йодистый препарат. Исследование проводят преимущественно под местной анестезией дыхательных путей с помощью 1 % раствора дикаина или лидо-каина, но в отдельных случаях, главным образом при выполнении бронхографии у маленьких детей, прибегают к внутривенному или ингаляционному наркозу. Контрастное вещество вводят через рентгеноконтрастные катетеры, которые хорошо видны при рентгеноскопии. Некоторые типы катетеров имеют систему управления концевой частью, что позволяет вводить катетер в любые участки бронхиального дерева. При анализе бронхограмм идентифицируют каждый контрастирован-ный бронх, определяют положение, форму, калибр и очертания всех бронхов (см. рис. Ш.6). Нормальный бронх имеет конусовидную форму, отходит от более крупного ствола под острым углом и под такими же углами отдает ряд последующих ветвей. В начальной части бронхов II и III порядков нередко отмечаются неглубокие циркулярные перетяжки, соответствующие местам расположения физиологических сфинктеров. Контуры тени бронха ровные или слегка волнистые. Кровоснабжение легких осуществляется легочными и бронхиальными артериями. Первые составляют малый круг кровообращения; они выполняют

Рмс. Ш.6. Бронхограммы правого легкого и схемы к ним. а — прямая проекция; б — боковая проекция; 1 — верхушечный бронх, 2 — задний, 3 ** передний, 4 — наружный, 5 — внутренний, 6 — верхний нижней доли, 7 — нижневнутренний, 8 — нижнепередний, 9 — нижненаружный, 10 — нижнезадний. 178

функцию газообмена между воздухом и кровью. Система бронхиальных артерий относится к большому кругу кровообращения и обеспечивает питание легких. Бронхиальные артерии на рентгенограммах и томограммах не дают изображения, но ветви легочной артерии и легочные вены вырисовываются довольно хорошо. В корне легкого выделяется тень ветви легочной артерии (соответственно правой или левой), а от нее радиально отходят в легочные поля их долевые и далее сегментарные разветвления. Легочные вены не исходят из корня, а пересекают его изображение, направляясь к левому предсердию. Лучевые методы позволяют исследовать морфологию и функцию кровеносных сосудов легких. С помощью спиральной рентгеновской томографии и магнитно-резонансной томографии можно получить изображение начальной и проксимальных частей легочного ствола, его правой и левой ветвей и установить их взаимоотношения с восходящей аортой, верхней полой веной и главными бронхами, проследить ветвление легочной артерии в легочной ткани вплоть до самых мелких подразделений, а также обнаружить дефекты наполнения сосудов при тромбоэмболии ветвей легочной артерии. По специальным показаниям проводят рентгенологические исследования, связанные с введением контрастного вещества в сосудистое русло,— ангиопульмонографию, бронхиальную артериографию, венокавографию. Под ангиопульмонографией понимают исследование системы легочной артерии (рис. III.7). После катетеризации вены локтевого сгиба или бедренной вены конец катетера проводят через правое предсердие и правый желудочек в легочный ствол. Дальнейший ход процедуры зависит от конкретных задач: если необходимо контрастировать крупные ветви легочной артерии, то контрастное вещество вливают непосредственно в легочный ствол или его главные ветви, если же изучению подлежат мелкие сосуды, то катетер продвигают в дистальном направлении до желаемого уровня. Бронхиальная артериография — это контрастирование бронхиальных артерий. Для этого тонкий рентгеноконтрастный катетер через бедренную артерию вводят в аорту, а из нее — в одну из бронхиальных артерий (их, как известно, несколько с каждой стороны). Показания к ангиопульмонографии и бронхиальной артериографии в клинической практике не очень широки. Ангиопульмонографию производят при подозрении на аномалию развития артерии (аневризма, стеноз, ар-териовенозный свищ) или тромбоэмболию легочной артерии. Бронхиальная артериография оказывается необходимой при легочном кровотечении (кровохарканье), природу которого не удалось установить посредством других исследований, в том числе при фибробронхоскопии. 12* Термином «кавография» обозначают искусственное контрастирование верхней полой вены. Изучение подключичной, безымянной и верхней полой вен облегчает выбор венозного подхода к рациональному размещен нию катетеров, установке фильтра в полой вене, определению уровня и причины обструкции венозного кровотока.

Как заниматься научной работой ...Предлагаем очень полезный метод, позволяющий публиковаться чаще. Нужно предугадать результаты эксперимента и опубликовать их заранее. Это здорово сокращает время. Таким способом можно даже избавить себя от труда заканчивать эксперимент; поскольку статья опубликована, можно заняться чем-нибудь другим. Эта уловка в сочетании с хорошо развитым воображением позволяет опубликовать большое число экспериментальных статей, не проводя вообще никаких экспериментов, и тем самым сэкономить кучу государственных средств. А. Б. Мишаим и др. (Физики продолжают шутить.— М.: Мир, 1978) |

Анализ изображения органа, полученного с помощью лучевых методов

Анализ изображения органа, полученного с помощью лучевых методов Для того чтобы эффективно проводить лучевую диагностику и грамотно оценивать результаты лучевых исследований, необходимо придерживаться строгих методологических принципов.

Для того чтобы эффективно проводить лучевую диагностику и грамотно оценивать результаты лучевых исследований, необходимо придерживаться строгих методологических принципов.

2. ЛЕГКИЕ

2. ЛЕГКИЕ

вдохе после рождения воздух проникает в легкие, после чего появляется изображение легочных полей и рисунка в них.

вдохе после рождения воздух проникает в легкие, после чего появляется изображение легочных полей и рисунка в них.