ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| В. ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ РАДИОЛОГИЯ

Надо видеть мир таким» какой он есть, и делать его таким, каким он должен быть. Даниил Гранин Медицина давно перестала быть созерцательной дисциплиной. Ее задачами являются управление системами жизнеобеспечения организма, активное вмешательство в морфологию и функцию органов с целью быстрейшего исправления «поломов». Эта тенденция в последние годы отчетливо и блистательно проявилась в медицинской радиологии. па стыке лучевой диагностики и хирургии возникло новое клиническое направление — интервенционная радиология. Сущностью интервенционной радиологии является сочетание в одной процедуре диагностических, в данном случае лучевых, и лечебных мероприятий. На первом этапе радиолог путем лучевого исследования определяет характер и объем поражения. На втором этапе, обычно не прерывая исследования, он выполняет необходимые лечебные манипуляции. Основные направления интервенционной радиологии следующие: • эндоваскулярные, • эндобронхиальные, • эндобилиариые, • эндоуринадьные,

Ршс. П.55. Различные типы катетеров для внутрисосудистых вмешательств. • эндоэзофагеальные, • чрескожное дренирование кист и абсцессов, • аспирационная биопсия под лучевым контролем, • чрескожные операции на костях и суставах. Все манипуляции осуществляют, как правило, чрескожно с помощью специального инструментария — игл, катетеров, проводников, стилетов и др. (рис. 11.55, 11.56). По эффективности эти щадящие вмешательства часто не уступают «большой» хирургии. Вместе с тем они позволяют избежать открытого хирургического доступа и сократить срок пребывания больного в лечебном учреждении. Интервенционную процедуру выполняют под контролем лучевого метода в режиме реального времени. Контроль может быть осуществлен с помощью рентгенологического, ультразвукового методов, компьютерной рентгеновской или магнитно-резонансной томографии. Первоначально интервенционная радиология развивалась главным образом на базе рентгенологических исследований. Успехи интервенционной рентгенологии были подготовлены всем ходом научно-технического прогресса. Для того чтобы осуществлять вмешательства на кровеносных сосудах, пищеварительном тракте, желчных и мочевыводящих путях, понадобилось создать мощные рентгеновские установки со скоростной съемкой, телевизионной и регистрирующей аппаратурой. Необходимо было пройти долгий путь развития и совершенствования ангиографии и конструирования ряда специальных приспособлений для катетеризации сосудов, желчных протоков, мочеточников, прицельных пункций и биопсии глубоко расположенных органов.

Рентгеноинтервенционные процедуры выполняет специально подготовленный врач-рентгенолог в рентгенодиагностическом кабинете, оборудованном для проведения оперативных вмешательств и ангиографи-ческих исследований (см. рис. 11.22). Естественно, при этом полностью соблюдаются правила асептики и антисептики. В кабинете имеются все средства — инструментальные и лекарственные — для оказания неотложной помощи и реанимации больного. Подготовку и премедика-цию больного проводят так же, как при ангиографии. Рентгеноэндоваскулярными вмешательствами называют внутрисосудис-тые чрескатетерыые диагностические и лечебные манипуляции, проводимые под рентгенологическим контролем. Основные виды рентгеноэндоваскуляр-ных вмешательств сложились к середине 80-х годов1, однако разработка их началась значительно раньше. В 1964 г. Ч. Доггер и М. Джадкинс впервые произвели катетерное расширение подвздошно-бедренных артерий суженных в результате атеросклероза. Впоследствии Ч. Доттер за эти исследования был удостоен Нобелевской премии. Соответствующий тип вмешательства получил название транслюминалъная ангиопластика, или эндоваскуляр-ная дилатация сосудов. В 1969 г. В.А. Хилько посредством транскаротидного доступа произвел закупорку сосудов гемангиомы кожного покрова черепа, введя в них полистероловые шарики. Вмешательства такого рода именуют рентгеноэндоваскулярной окклюзией. Эндоваскулярная дилатация, или ангиопластика,— один из наиболее эффективных способов лечения ограниченных сегментарных поражений сосудов — стенозов и окклюзии (рис. 11.57,11.58). Вопрос о том, проводить конкретному больному дилатацию или реконструктивное оперативное вмешательство, решают совместно хирург и рентгенолог. Круг показаний к дилатации за последние годы значительно расширился. Ее выполняют при атеросклеротических сужениях коронарных сосудов и брахиоцефальных ветвей аорты, стенозе почечных артерий, сопровождающемся реноваскулярной гипертензией, и артерий пересаженной почки, сужении висцеральных ветвей брюшной аорты, различных окклюзионных процессах в подвздошных артериях и сосудах нижних конечностей. Процедура дилатации начинается с введения в пораженный сосуд стандартного а нгио графи чес ко го катетера. Через него вводят контрастное вещество для точного определения топографии, степени выраженности и характера стеноза. Затем в просвет диагностического катетера вводят терапевтический двухпросветный катетер с баллончиком. Конец катетера устанавливают перед суженным участком сосуда. Ангиографический катетер удаляют, проводник терапевтического катетера осторожно продвигают в зону стеноза. После этого шприцем, снабженным манометром, в баллончик вливают разбавленное контрастное вещество, в результате чего баллончик равномерно растягивается и оказывает давление на стенки суженного отдела сосуда. Вследствие этого возникают небольшие разрывы интимы и происходит растяжение средней оболочки сосуда; может повреждаться и раздавливаться атероматозная бляшка. Дилатацию повторяют несколько раз, после чего катетер удаляют. Для того чтобы предотвратить повторное сужение сосуда (рестеноз), часто выполняют рентгеноэндоваскулярное протезирование. С этой целью в расширенный баллончиком участок сосуда вводят металлический (например, нитиноловый) протез (так называемый тент). Попутно заметим, что стентирование в настоящее время применяют не только при ангиопластике, но и для предотвращения сужения пищевода при его раковом поражении, канала привратника, желчных протоков, трахеи и крупных бронхов, мочеточника, носослезного канала. I Подробнее см.: Рабкин ИХ, Штевосов А.Л., Готман Л.Н. Рентгеноэндоваску-лярная хирургия.— М.: Медицина, 1987.

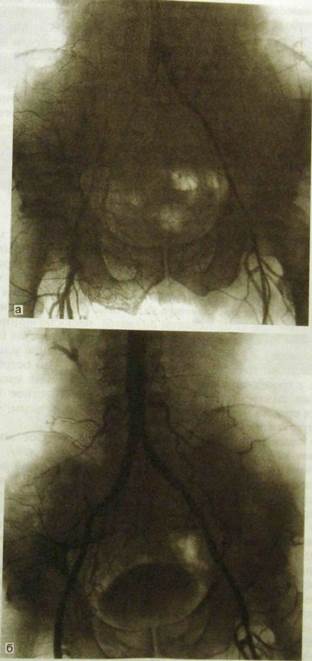

Рис. П.57.Ангиограммы до (а) и после (б) баллонной ангиопластики при стенозе бедренной артерии (наблюдение В.И. Прокубовского).

Рис. 11.58.Ангиограммы до (а) и после (б) баллонной ангиопластики при выраженном атеросклеротическом поражении брюшной аорты и подвздошных артерий (наблюдение В. И. Прокубовского). Рентгеноэндоваскулярная окклюзия — чрескатетерная закупорка сосуда, его эмболизация. Для этого через катетер вводят эмболизирую-щий материал, который временно или постоянно обтурирует просвет сосуда. В зависимости от калибра сосуда и цели процедуры используют микрочастицы платины, микросферы с ферромагнетиками, гемостати-ческую желатиновую губку, металлические спирали, масляные эмульсии. Рентгеноэндоваскулярную окклюзию производят для остановки кровотечения (например, легочного, желудочного, кишечного), тром-бирования аневризмы, разобщения врожденных и приобретенных ар-териовенозных соустий. Эмболизация внутренней подвздошной артерии является средством остановки тяжелых кровотечений при травме таза. К рентгеноэндоваскулярной окклюзии прибегают перед некоторыми оперативными вмешательствами, например при нефрэктомии по поводу рака почки, что способствует «бескровности» операции и облегчает удаление новообразования. К числу рентгеноэндоваскулярных вмешательств относятся многие другие манипуляции: чрескожное закрытие незаросшего артериального (ботал-лова) протока и дефекта в перегородке сердца, чрескатетерная эмбол-эктомия, чрескатетерное удаление инородных тел из сердца и легочной артерии. Получили распространение методы селективного введения лекарств и радиоактивных лечебных препаратов в различные отделы сосудистой системы. Их применяют при химиотерапии опухолей, неокклюзионной мезенте-риальной ишемии, для растворения сгустков в просвете сосуда (медикаментозный тромболизис) и лечения острого тромбоза. Большие успехи достигнуты при проведении тромболитической терапии больным острым инфарктом миокарда, с тромбоэмболией легочной артерии, а также чрескатетерной терапии острых панкреатитов и панкреонекрозов. Местное воздействие лекарственных средств часто оказывается более эффективным, чем внутривенное или внутримышечное. Всеобщее признание получили два новшества. Первое заключается в чрескатетерном введении специального фильтра в полую вену. Через вены верхней конечности фильтр устанавливают в верхней полой вене, а через бедренную вену его проводят в нижнюю полую вену. Фильтр является эффективным средством профилактики тромбоэмболии легочной артерии (например, при тромбофлебите). Второе новшество связано с введением через катетер гибкого зонда-световода, который используют для лазерного разрушения атероматозных бляшек или тромбов (так называемая лазерная тоннелизация), или прибора для механической ретракции сгустка. В сферу интервенционной радиологии входят не только эндоваскуляр-ные, но и разнообразные экстравазальные (внесосудистые) манипуляции. Под рентгенологическим контролем выполняют катетеризацию бронхов с целью получения материала путем биопсии недоступных для бронхоскопа участков бронхиального дерева, выполняют чрескожные трансторакальные пункции внутрилегочных и медиастинальных образований. Усиленно разрабатываются эндобилиарные рентгенохирургические вмешательства. Посредством чрескожной пункции и катетеризации желчных протоков осуществляют декомпрессию при обтурационной желтухе, создают временный или постоянный отток желчи (наружное или внутреннее дренирование желчных

Рис. 11.59. Баллонное мочеточника. а — сужение мочеточника в верхней трети; б — в суженном участке раздут баллон; в — значительное уменьшение стеноза после дилатации.

Следует упомянуть о рентгеноэндоуринальных вмешательствах. Основой их чаще всего являются чрескожная пункция и катетеризация почечной лоханки при непроходимости мочеточника. Через искусственно созданный ход дробят и удаляют почечные камни, не подлежащие литотрипсии — волновому дроблению. Таким же путем производят нефростомию, вводят лекарственные препараты, осуществляют биопсию, рассечение стриктуры и баллонное расширение мочеточника (рис. 11.59). Баллонную дилатацию осуществляют также для устранения стриктуры пищевода или желудка. Немалую роль в клинике играет такое интервенционное вмешательство, как аспирационная биопсия под рентгенологическим контролем. Ее используют для установления природы внутри грудных и абдоминальных образований и инфильтратов, что избавляет многих больных от пробной торакотомии или лапаротомии, для пункционной биопсии щитовидной железы, лимфатических узлов, почек, печени, селезенки. Эту же манипуляцию с успехом применяют для идентификации непальпируемых образований молочной железы. С помощью пункции осуществляют чрескожное дренирование кист и абсцессов, что составляет в ряде случаев альтернативу оперативным вмешательствам. Помимо рентгенотелевизионного просвечивания, в ряде случаев в качестве контроля используют компьютерную томографию, особенно часто при проведении направленной пункции патологических образований, построении стереотаксических координат в случае выполнения стереотаксических операции на головном мозге. В качестве направляющего, контролирующего исследования, помимо рентгенологического, все чаще применяют ультразвуковое. Вследствие отсутствия неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения соно-графия позволяет более продолжительно следить за проведением в организм пациента микрохирургических инструментов и отслеживать все этапы интервенционных вмешательств. Для выполнения таких процедур современные ультразвуковые аппараты обязательно оснащаются специальными пункционными датчиками. В последнее время в качестве контролирующего метода начинают использовать магнитно-резонансную томографию, которая становится доступной при использовании MP-томографа открытого типа. |

Баллон окклюзии -Рис. 11.56» Устройство баллона для ангиопластики.

Баллон окклюзии -Рис. 11.56» Устройство баллона для ангиопластики.

путей), вводят препараты для растворения желчных камней, удаляют мелкие камни, устраняют стриктуры желчных протоков, расширяют анастомоз между общим желчным протоком и пищеварительным трактом.

путей), вводят препараты для растворения желчных камней, удаляют мелкие камни, устраняют стриктуры желчных протоков, расширяют анастомоз между общим желчным протоком и пищеварительным трактом.