ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Если обратиться к интуиции ...

«По разумным причинам ничего не делается». Закон О'Брайена Левое не значит правое.Скажите-ка мне, положа руку на сердце: теперь вы довольны? После того, как этак строго научно определили список ваших истинных целей жизнедеятельности и присовокупили к каждой из этих целей способы действий, состояния души и тела, а также способности и качества личности, необходимые для того, чтобы эти цели были достигнуты. Стоп-стоп, откуда эта кислая мина, появившаяся на лицах некоторых из вас? Ведь, по идее, мы сделали все разумно и правильно — действительно разумно и правильно. А, понятно, правильность эта вам показалась полезной, но какой-то невкусной и пресной — как знаменитый английский поридж, сиречь банальная овсянка. Что же, не буду скрывать — чего-то подобного я и ожидал. Ибо все описанные в предыдущем разделе психотехнологии (за редким исключением) носили отчетливый и выраженный левополушарный характер. Я уже упоминал об этом во Введении в данную книгу — о том, что еще в прошлом, не столь и далеком от нас веке, Р. Сперри получил Нобелевскую премию за открытие кардинальных различий в работе двух полушарий нашего мозга: левого и правого. Оказалось, что данные ' два полушария одного нашего мозга весьма сильно отличаются друг от друга и как бы специализируются на разных видах деятельности. Так, согласно В. Стюарту («Работа с образами и символами в психологическом консультировании»), левое полушарие«озабочено» преимущественно · обработкой · анализом и дедукцией · конвергентным («сходящимся» — от общего к частному) мышлением фактами, данными, цифрами конечным продуктом структурой · логикой и последовательностью математическими моделями целесообразностью · сведением задач к рабочим частностям наукой и техникой приближением шлаг за шагом применением последовательного подхода вербальным (словесным), буквальным, конкретным языком · разработкой хорошо определенных планов порядком В то время как правое полушарие куда более «заинтересовано»: · абстрактными темами · художественным выражением · образом тела · конструктивными задачами · идеями и чувствами · творческими ремеслами · дивергентным («расходящимся» — · от частного к общему) глобальным · мышлением · эмоциями · процессом, а не результатом · использованием опыта · знанием через образы · восприятием · молитвой, медитацией, мистикой · решением задач · запоминанием лиц · спонтанностью · визуальным · работой с символами, фантазиями и снами · метафорами и образами · работой с противоположностями · и неизвестным.

Два наших «я». Можно сказать и нечто большее. То, что благодаря кардинальным различиям в деятельности наших полушарий, в нашей телесной или, если хотите, мозговой оболочке отнюдь не мирно — особо обращаю ваше внимание на этот момент — уживаются как бы два наших весьма отличающихся друг от друга «я» — лево- и правополушарные индивидуальности. Как ни странно, столь решительное заявление сделал не психолог или энэлпер, а Т. Голуэй, автор книг «Внутренняя игра в теннис» и «Внутренняя игра в гольф» (тренер по означенным видам спорта). Согласно X. Алдер («Самоучитель НЛП») он обнаружил, что его ученики добиваются заметно лучших успехов, если вместо того, чтобы делать им замечания, указывающие на ошибки, и способ корректировки этих ошибок, он просто несколько раз демонстрировал соответствующий удар, после чего просил его повторить — отказавшись при этом и от объяснений, и от критических замечаний. При этом успехи демонстрировали как новички, так и опытные игроки. И тогда, после соответствующих размышлений Т. Голуэй как бы постулировал следующее — очень важное. А именно функционирование в нашей голове двух индивидуальностей, удивительно, кстати, соответствующих по своему «характеру» левому и правому полушарию. Первая индивидуальность (левополушарная) является преисполненным добрых намерений, но очень суровым критиком, который, критикуя, мешает или даже просто не дает проявиться второй индивидуальности — правополушарной. А эта индивидуальность знает, как делать то или иное, и ей нужно просто предоставить возможность проявить свои таланты. Но куда там: мудрая, красноречивая, убедительная и логичная левополушарная индивидуальность своими критическими разносами способна блокировать любые способности и таланты индивидуальности правополушарной. Здесь, кстати, очень велика роль самооценки «подъемом» которой мы займемся далее, ибо чем ниже эта самая самооценка и вера в себя, тем сильнее тот самый критик, живущий в левом полушарии — и тем меньше успехи. Так что, поддерживая и поощряя и себя и других, вы даете возможность проявить «правополу-шарные таланты» — или, наоборот, «глушите»их, укрепляя своими критическими замечаниями «левополу-шарного критика». Кстати, именно поэтому мы достигаем наибольших успехов, когда этот самый критик как бы спит. И разрабатываем специальные методы — от регулируемого дыхания и релаксации до сложнейших медитаций — дабы усыпить это озабоченное, пугливое и мешающее нам своей вечной критикой существо: лево-полушарное сознание... Целеполагание с точки зрения доминирующего полушария.А теперь главное в контексте целеполага-ния. То, что наши Лево- и правополушарные индивидуальности предпочитают работать с целями совершенно по-разному. То есть люди» в зависимости от того, какое полушарие является у них доминантным (в основном работающим), у большинства таковым выступает левое, у меньшинства же — правое, совершенно по разному решают стоящие перед ними жизненные задачи. Так, по тому же В. Стюарту (и той же его книге), тот, кто решает задачи левым полушарием: • определяет цели и решения, которое надо принять • классифицирует цели в соответствии с их важностью • определяет альтернативные пути действий • оценивает альтернативные пути по целям • выбирает альтернативу с лучшим результатом • определяет и оценивает возможные последствия альтернатив • выполняет решения при тщательном контроле и отслеживании возможных негативных последствий Тот же, кто это делает правым полушарием (и я в том числе) • смягчает рациональную мысль эмоционально-интуитивными предпочтениями • использует различные методы «привнесения» в понимание внесознательного материала • избегает цензуры идей во время их инкубации рассматривает расходящиеся, даже противоречащие друг другу идеи скорее с уважением, чем со скептицизмом и оборонительной позицией • старается не игнорировать внутренние предупреждения, что что-то не так • проверяет любой рациональный способ решения задачи, чтобы увидеть, ощущается ли он интуитивно хорошим в процессе и в окончательном решении • пытается постоянно оставаться осознающим себя. Ежели резюмировать все это, то окажется, что в этом мире существует как бы два обобщенных способа постановки целей, причем предпочтение к одному из них определяется полушарной специализацией человека, т. е. доминированием в его мозгу либо левого, либо правого полушария. «Левополушарники», как правило, действуют по какой-то определенной системе, записывая все свои цели на бумагу и даже подразделяя их на дальние, средние и ближние (органайзер — это, безусловно, именно их изобретение). В отличии от них, «правополушарники» не выстраивают свои намерения «по ранжиру», а просто имеют четкий образ или картину того, чего они хотят достичь. И — либо осознанно, либо (чаще) бессознательно— направляют свои усилия на достижение этих «воображаемых» целей. А знаете, что здесь особенно интересно? То, что хотя люди с доминирующим левым полушарием ставят перед собой цели куда лучше тех, у кого доминирует полушарие правое, последние куда как легче достигают своих целей... Что следует из вышеизложенного? Да то, что если, определяя через цели направления собственного совершенства, вы будете полностью ориентироваться на мнение одной только левополушарной индивидуальности, мнение сие будет однобоким, а еще и обидно внешним — с точки зрения индивидуальности правополушарной. Поэтому давайте-ка обратимся еще и к правому полушарию, сиречь к вашей интуиции — пресловутому внутреннему голосу, о котором ехидное левое полушарие умудрилось сочинить массу, выставляющих этот голос в глупом положении, анекдотов. Образ своей жизнедеятельности. Начнем с простого—с некоторого воображаемого абриса будущей вашей жизнедеятельности в ее «правополушарном аспекте». Для чего в режиме открытых ответов я предлагаю вам поработать с нижеприведенными тремя листами техники прояснения образа своей жизнедеятельности. Лист № 1. ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ 1. Кого я ценю в жизни? 2. Что я ценю в жизни? 3. Для кого я живу? 4. Для чего я живу? 5. Ради кого я мог бы умереть? 6. За что я мог бы умереть? 7. Что значит для меня моя жизнь сейчас? 8. Что она могла бы значить? 9. Что моя жизнь значит для других сейчас?

10. Что она могла бы значить для других? 11. Что является для меня действительно важным (укажите пять вещей, которые вы цените больше всего в жизни)? 1._______________________________________ 2._______________________________________ 3._______________________________________ 4._______________________________________ 12. 5. Каковы приоритеты моих ценностей (проранжируйте их в порядке важности или значимости)? 13. Насколько отображает мой нынешний образ жизни те вещи и ситуации (ценности), которые для меня важны? 14. Какие три шага (действия) могу я сделать, чтобы изменить мою жизнь к лучшему? 1._______________________________________ 2.___________________ ___________________ 3._______________________________________ 15. Что еще я для этого сделаю? 1._______________________________________ 2._____________________________ _________ 3._______________________________ __________ 4._______________________________________ 5. _________________________ _____________ Лист № 2. ЭМОЦИИ И ЧУВСТВА 1. Какие обязательства придают моей жизни смысл? 2. Какие переживания придают моей жизни смысл? 3. Какие достижения придают моей жизни смысл? 4. Что заставляет мое сердце петь? 5. Что служит для меня неизменным источником радости? 6. Что позволяет мне о 7. Что просто доставляет мне регулярное удовольствие? 8. Насколько сейчас мой образ жизни вмещает и включает ...

• то, что придает моей жизни смысл • то, что заставляет мое сердце петь • то, что служит для меня источником радости • то, что позволяет мне ощутить себя по-настоящему счастливым • то, что регулярно доставляет мне удовольствие 9. Какие три шага (действия) я могу сделать, чтобы в моей жизни стало больше того, что придает моей жизни смысл? 1._______________________________________ 2._______________________________________ 3._______________________________________ 10. Какие три шага (действия) я могу сделать, чтобы в моей жизни стало больше того, что заставляет мое сердце петь? 1._______________________________________ 2._______________________________________ 3._______________________________________ • 11. Какие три шага (действия) я могу сделать, чтобы в моей жизни стало больше того, что делает меня по настоящему счастливым 1. 2._______________________________________ 3. 12. Какие три шага (действия) я могу сделать, чтобы в моей жизни стало больше того, что служит для меня неизменным источником радости? 1. ______________________________________ 2.____________________________ 3._______________________________________ 13. Какие три шага (действия) я могу сделать, чтобы в моей жизни стало больше того, что регулярно доставляет мне удовольствие? 1._______________________________________ 2._______________________________________ 3._______________________________________ Лист № 3. ОБРАЗ СОБСТВЕННОГО «Я» 1. Кем я хочу быть сейчас? 2. Каким я хочу быть сейчас? 3. Кем я хочу стать? 4. Каким я хочу стать? 5. Какими знаниями, умениями и навыками я обладаю сейчас? 6. Какими знаниями, умениями и навыками мне стоит или нужно обладать в будущем? 7. Какими особенностями поведения и действий я обладаю сейчас

• из числа тех, которые могут мне помочь? • из числа тех, которые могут мне помешать?

8. Какими особенностями поведения и действий мне стоит или нужно обладать в будущем? 9. Какими состояниями психики и тела я обладаю сейчас

• из числа тех, которые мне помогают? • из числа тех, которые мне мешают?

10. Какими состояниями психики и тела мне стоит или нужно обладать в будущем? 11. Какими способностями и личными качествами я обладаю сейчас

• из числа тех, которые мне помогают? • из числа тех, которые мне мешают? 12. Какими способностями и личными качествами мне стоит или нужно обладать в будущем?

Вот и все. Между прочим, при вдумчивой и грамотной работе заполнение всех этих трех листов может дать вам поистине бесценную информацию о жизни и себе — в настоящем и будущем Лейтмотив собственной жизни.Однако вы вполне можете еще дальше уйти в мир «правополушарный» целей и смыслов, если попробуете как бы определить главную тему, красной нитью проходящую через всю вашу жизнедеятельность. Своеобразный лейтмотив вашей собственной жизни. Сделать это можно с помощью техники прояснения собственной жизни, при созданиикоторой я использовал некоторые положения из книги Д. Линн «В поисках видений». Займите мета-позицию, т. е. и как бы станьте свидетелем своей жизни. Просмотрите ее от начала и до настоящего момента, но объективно и беспристрастно, воздерживаясь от любых оценочных суждений. И попробуйте ответить на следующие семь групп вопросов. • Какие ситуации и проблемы настойчиво повторялись в вашей жизни? • Что было в ней действительно важно? Какие события явились главными? Что послужило «поворотными пунктами», определившими вашу жизнь? • Какова главная тема вашей жизни? Какие мотивы были в ней постоянными? С чем вы непрерывно сталкивались и сражались? Чего страшились? К чему, наоборот, всегда стремились? И чего хотели? • Какова ваша суть? И в чем ваша уникальность? Если вы припомните и перечислите все те моменты своей жизни, в которых чувствовали себя сильным (или те сферы жизнедеятельности, в которых оказывались триумфатором), не найдется ли общая тема, пронизывающая все эти моменты и области — проявление вашей истинной Сущности? • Где вы находитесь в своей жизни сейчас — физически, эмоционально и духовно? Все еще в начале? В середине? Или уже в конце? А сопоставимо ли это с количеством лет, которые вы прожили? И тем временем, которое у вас осталось? • Кем вы себя чувствуете и ощущаете в своей жизни—в каждой из ее сфер и областей? Вы все еще Ребенок (несчастный или счастливый)? Уже Взрослый? Или только лишь Родитель (для своих домочадцев, подчиненных и т. п.)? Кем вы вынуждены быть и в качестве кого — выступать? А кем вы хотите себя чувствовать и ощущать? • Каковой, вам представляется цель вашей жизни? Что вы всегда мечтали осуществить (и почему не сделали этого)? Что имеет для вас действительно большое значение? А что вы привычно откладываете на потом? И что вы вообще хотите сделать со своей жизнью? И еще три группы вопросов — уже более простых. • Каковы ваши способности и таланты? Применяете ли вы их для того, чтобы сделать свою жизнь лучше? • Делаете ли вы то, что действительно всегда хотели делать? Если нет, то кто или что мешает вам начать это делать? • Любите ли вы свою работу? Если нет, то делали вы хоть какие-то попытки изменить положение дел? Или хотя бы пробовали полюбить то, чем вы занимаетесь? У смерти на краю.Не знаю, удалось ли вам определить главную тему вашей жизни. Однако главную отведенную ей роль она должна была сыграть — окончательно пробудить ваше правое полушарие к последующей работе над целями совершенства. А дабы не только оно, но и вы в целом окончательно продрали свои заспанные очи (почему я так говорю, поймете далее), начнем мы с вашей смерти. Что, пробрало? Так, что аж продрало? Да не беспокойтесь — это все исключительно «целеполагания» для, а не прекращения физического существования ради. Так уж получилось, что так называемые экзистенциалисты, первыми опубликовали и обнародовали тот довольно-таки простой факт, что к пониманию целей собственной жизни мы чаще всего приходим в неких экзистенциальных же ситуациях, обычно сопряженных с реальностью смерти и осознания конечности земного существования. Подобные ситуации дарят нам воистину пиковые переживания, намного превосходящие моменты обыденного восприятия. Так вот, существует несколько способов психологической работы по открытию собственных Главных целей. Но во всех этих способах с помощью воображения вы просто представляете себе пиковые события, которые позволят, вам резко расширить перспективу своей жизни. А поскольку самым пиковым из них, безусловно, является смерть, именно на моделировании этого печального события и построены нижеприведенные психотехнологии. Ибо часто только понимание быстротечности жизни позволяет действительно жить — нет, не «на всю катушку» или «во все тяжкие», но с полным осознаванием своего места и предназначения. На основании смысла и целей, которые обретает наша жизнь... Первая из рекомендуемых мною психотехнологий — техника визуализации сцены похорон — предложена С. Кови в его книге «Семь навыков высокоэффективных людей». В авторском изложении она выглядит так. «Представьте себе, что вы отправляетесь на похороны близкого вам человека. Вот вы подъезжаете к залу для прощальной церемонии или к церкви, паркуете машину и выходите из нее. Вы входите внутрь, видите цветы, слышите негромкую органную музыку. Вы видите лица родных и друзей умершего. Вы чувствуете, что сердца присутствующих излучают общую горечь утраты и волнующую близость к. тому, кто ушел. Вот вы проходите вперед, заглядываете в гроб и внезапно видите там самого себя. Это ваши похороны, которые происходят тремя годами позже. Все эти люди пришли сюда почтить вашу память, выразить свою любовь и признательность за прожитую вами жизнь. Вот вы садитесь на скамью и в ожидании траурной церемонии просматриваете оказавшуюся у вас в руках программку. Ожидаются четыре выступления, Первым выступающим будет кто-то из членов вашей семьи или из родственников, приехавших со всех концов страны, — муж или жена, один из ваших детей, братьев, сестер или племянников, ваша тетя или дядя, двоюродный брат или сестра, дедушка или бабушка. Вторым выступит один из ваших друзей — тот, кто сможет рассказать каким вы были человеком. Третий выступающий — сослуживец, ваш коллега по профессии. А четвертый — представитель вашей церкви или какой-то общественной организации, в которой вы состояли. А теперь серьезно подумайте. Какие слова о себе и своей жизни вы хотели бы услышать от каждого из выступающих? Каким мужем или женой, отцом или матерью предстанете вы в их выступлениях? Каким сыном или дочерью, братом или сестрой? Каким другом? Каким коллегой по работе? Какими характеристиками вы бы хотели обладать в их представлении? Какие ваши дела и достижения вы бы хотели запечатлеть в их памяти? Внимательно посмотрите на окружающих вас людей. Какой след хотели бы вы оставить в их жизни? Обязательно посвятите несколько минут тому, чтобы записать свои ответы на поставленные вопросы, а также мысли и впечатления в связи с этим упражнением.» Две другие психотехнологии — техника сцены смертного ложа и техника вашего последнего часа — представлены в очень интересной книге «Рожденные выигрывать» М. Джеймс и Д. Джонгвард. И я с удовольствием привожу их собственное изложение данных техник — за исключением выделения курсивом «чисто технических» мест, каковое было осуществлено мною. • «Найдите тихое место, где вам не смогут помешать. Представьте, что вы уже очень пожилой человек и находитесь на смертном одре. Ваша жизнь мысленно проходит перед вами. Закройте глаза. Спроецируйте вашу жизненную драму на воображаемый экран перед вами. Следите за ней с самого ее начала до настоящего момента. Не спешите. После этого опыта рассмотрите вопросы: Какие воспоминания были для Вас наиболее болезненными? Какие самыми приятными? • Какие обязательства, переживания и достижения придают смысл вашей жизни? • Испытали ли Вы сожаление о чем-либо? Если да, что Вы могли бы сделать иначе? Что Вы можете сделать иначе теперь? • Не хотели бы Вы находиться рядом с кем-нибудь больше или меньше времени? • Не был ли Ваш выбор не осознаваем вами ранее? Или, возможно, Вы просто боялись сделать его? • Вы обнаружили то, что Вы цените? Ваши ценности оказались такими, какими Вы хотели? • Вы обнаружили что-либо, что Вы хотели бы теперь изменить? Теперь взгляните на вашу жизнь с другой стороны (и учтите, что это уже другая техника). Вообразите, что вам остался час жизни и вы можете провести его с кем только угодно. • Кого бы Вы хотели видеть около себя? • Как и где Вы бы хотели провести этот последний час? • Этот человек (люди) знает о Ваших чувствах к нему?» Если вспомнить зачатие. Существует еще одна сложная, но фантастически богатая возможностями психотехнология постижения Смысла и Предназначения, каковую я обнаружил в книге В. Козлова «Истоки осознания». В принципе, для полноценного ее применения необходима такая «малость» как квалифицированный эриксоновский гипнотерапевт. Однако все-таки попробуйте сделать нижеописанное, и, может быть, вам удастся обрести некоторые очень ценные идеи и озарения по поводу вашей жизни. Эта техника визуализации зачатия выполняется так (я почти дословно привожу текст В. Козлова, но не «кавычу» его, так как небольшая правка была все-таки мною внесена). Под спокойную, медитативную музыку лягте на пол, положив рядом с собой листок бумаги и карандаш. Закройте глаза. Расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Позвольте себе расслабиться глубоко — умственно, физически и эмоционально. Далее делайте визуализацию по нижеприведенному тексту, который, конечно же, лучше записать на магнитофон. Увидьте себя бестелесным, духом, божественным существом из Света и Любви, плывущим через Вселенную. Не пытайтесь «вспомнить» — ваш рассудок, помешает вам, просто сделайте это, используя те специальные эффекты, которые вы, например, видели в фильмах Спилберга. И вот вы, свободный дух, вне времени и пространства. И пора выбрать новую физическую форму. Это время вашего физического зачатия. Вы исследуете бесконечную, мудрую Вселенную, идеальные условия этой жизни, совершенных людей, совершенные места и вещи, чтобы ими окружить себя так., чтобы вы могли жить прекрасной жизнью. Научиться тому, чему вы хотите здесь научиться. Учить тому, чем вы хотите поделиться... Вы исследовали все и выбираете планету вашего рождения, а именно — Землю... Почему Земля? Завершите суждение: «Причина, по которой я выбрал прийти на Землю, была...» и после его визуализации запишите первую мысль, которая пришла вам в голову! Теперь увидьте, как вы выбираете конкретное место.» Какая страна? Почему? Какой город? Какое селение? Какая деревня? Почему? Какая нация? Почему?, Какая религия? Почему? Какая мать? Почему? Какой отец? Почему? Рассмотрите все эти причины внимательно... Какие братья и сестры? Почему? А как насчет бабушек и дедушек? Какие болезни были в вашей семье? Что творилось в мире? Выла ли война? Мир? Экономический кризис? И вот наступает время вашего зачатия. Вы выбрали правильные условия для вашей жизни. Вы видите, как вы готовы спуститься в тело, воплотиться в теле... Вы видите своих родителей, занимающихся любовью? Что думает ваш отец? Что думает ваша мать? И что думаете вы, когда ваше сознание входит в чрево вашей матери? Закончите эти фразы: Причина, по которой я выбрал быть живым, — ... Цель моей Жизни — это ... То, чему я пришел научиться, — это... То, что я несу людям, — это ...». Решите, чего вы хотите. И, наконец, последняя из «правополушарных» психотехнологий целеполагания — техника «решите чего вы хотите», американского автора Дж. Скотта, каковую я здесь просто процитирую (По: Дж. Скотт. «Сила ума»). «Отчетливо представьте свое внутреннее «Я» и осознайте чего вы хотите. Время: 10 — 15 минут. Цель этого упражнения более четко уяснить, кем вы являетесь в действительности, очистив себя от шелухи до самой сердцевины, как луковицу. Когда вы располагаете этой информацией, вам легче осознать, что вы действительно хотите добиться определенной цели, вместо того, чтобы перенимать ее у других, потому что это будет тем, чего хотят от вас окружающие. Другими словами, вы ищете истинное «я», потому что именно это «я» принимает на себя обязательство делать то, что необходимо для достижения цели. Но прежде всего это «я» должно быть достаточно уверенно в важности цели, чтобы принять решение. Чтобы использовать эту технику «чистки луковицы», полностью расслабьтесь и желательно лечь. Следующее описание может быть использовано в качестве руководства — вначале просто прочитайте его, затем используйте в качестве основного варианта упражнения. Или начитайте его на магнитофон и воспроизведите, чтобы направлять свои занятия. Представьте себя большой луковицей, состоящей из множества слоев. Снаружи находится тонкая коричневатая шелуха. Она снимается легко. Но по мере того, как вы углубляетесь, слои становятся толще и толще, белее и белее. Теперь начинайте очищать, начав с тонкого наружного слоя. Это ваше внешнее «я». Сняв этот слой, наблюдайте появление образа, олицетворяющего другое «я». Просто наблюдайте этот образ и обратите внимание на него. Сейчас неважно, что он значит. Теперь снимите следующий слой. Этот слой вашего физического тела. Это ваш материальный, физический слой. Снимая его, наблюдайте другой образ, олицетворяющий вас, при появлении вашего тела. Вновь просто наблюдайте и обратите внимание на него. Затем снимите ваш средний слой. Это слой вашего интеллекта, в котором содержатся ваши мысли. Наблюдайте, что приходит вам на ум сейчас. Теперь примемся за ваш четвертый слой, после которого слезет ваша сердцевина. Этот слой намного толще и белее других. Это слой, представляющий ваши эмоции. Он содержит ваши чувства. Наблюдайте приходящие к вам образы. Наконец представьте, что вы снимаете последние слои и добираетесь до вашей сердцевины. Теперь вы подошли к своей внутренней сущности или к духовному «я». Здесь находятся ваши внутренние желания. Заметьте появившийся теперь образ «я». Теперь увидьте перед своим мысленным взором картину всех пяти образов, одного над другим. Что вы замечаете? Похожи ли они? Различны? Какой из них вам особенно нравится? Есть ли среди них образы, которые вам не нравятся? Не кажутся ли они связанными? Если нет, то можете ли вы что-нибудь сделать, чтобы сделать их более согласующимися и взаимосвязанными? Теперь сконцентрируйтесь на вашем внутреннем уровне, представляющем собой внутреннюю сущность вашего бытия, и спросите себя: «Чего я действительно хочу? Что действительно удовлетворит меня? Чему я могу искренне посвятить себя?» Затем наблюдайте, какие к вам приходят образы или мысли. Если к вам приходят картины, слова или чувства, которые вы до конца не понимаете, спросите себя, что означают эти образы или мысли, вновь расслабьтесь и будьте восприимчивы ко всему, что вам приходит на ум. К вам может прийти, полное прояснение, когда вы находитесь в этом расслабленном состоянии, или в противном случае запомните это впечатление и думайте о том, что оно означает, после окончания упражнения. Когда вы закончите, сосчитайте в обратном порядке от десяти до одного, и, когда вы дойдете до единицы, откройте глаза, чувствуя свежесть и что вы вновь вернулись в комнату; Теперь, если вы хотите, запишите все мысли, пришедшие вам относительно вас самих... Используйте автоматическую запись, чтобы обнаружить, что вы хотите Время: 10 — 15 минут Другой подход для того, чтобы узнать, чего вы хотите, — использование автоматической записи. Этот Способ «уйти» от вашего сознательно ума, чтобы позволить вашим мыслям течь более спонтанно. Затем вы можете задавать себе вопросы о чем угодно, включая то, чего вы хотите. Кроме того, вы' можете использовать эту технику для дальнейшего задавания вопросов о том, как достичь своих целей, как это было описано в предыдущем разделе, как только вы решите, каковы ваши цели. Чтобы начать этот процесс, возьмите лист бумаги и запишите вопрос, на который вы хотите получить ответ, например: «Чего я хочу?», «Чего я хочу достичь?», «Какая самая важная цель из всех моих целей?», «Почему эта цель так важна для меня?». Затем закройте глаза и сосредоточьтесь на этом вопросе на несколько минут. Замечайте любые образы, слова или фразы, приходящие на ум. Но пока не пытайтесь анализировать или понять их. После окончания концентрации запишите эти образы и впечатления. Затем, по-прежнему находясь в расслабленном состоянии, задавайте себе тот же вопрос вновь и вновь.

Формулируйте его так, чтобы подчеркнуть, что вы ищите более полный ответ. Например: «Чего я хочу?», «Чего я действительно хочу?», «Чего я хочу больше всего?». Запишите первый ответ на каждый вопрос, возникающий у вас в голове. Продолжайте задавать тот же вопрос до тех пор, пока ответы не перестанут приходить спонтанно. Затем просмотрите все ваши ответы. Обращайте особое внимание на последние ответы, так как они должны приходить из ваших сокровеннейших глубин. Что говорят эти ответы о вас и о целях, которых вы хотите достичь? Насколько важны эти цели? Насколько велика ваша решимость добиться их? Насколько вы уверены, что эти цели реалистичны? Насколько вы убеждены в том, что сделаете все необходимое для их достижения?» Надеюсь, что выполнение вышеприведенных «право-лушарных» психотехнологий существенно расширило ваши представления и о целях своей жизнедеятельности, и о том совершенстве, которое необходимо для их осуществления. Но буде второе из перечисленного (собственно направления совершенствования) было представлено в этих психотехнологиях в не слишком явной форме, не поленитесь и еще раз заполните (или дополните) таблицу, каковую я привел в предыдущем разделе и еще раз привожу здесь.

Упражнение 8. => Определите или просто прикиньте, какое именно полушарие мозга является у вас доминантным: левое или правое? Упражнение 9. => Проясните образ своей жизнедеятельности с помощью соответствующей психотехнологии. Упражнение 10. => Попробуйте определить лейтмотив или главную тему вашей жизнедеятельности посредством техники прояснения собственной жизни. Упражнение11. => Используйте экзистенциальную ситуацию смерти для прояснения главного в вашей жизнедеятельности, вдумчиво и не торопясь поработав с психотехнологиями • визуализации сцены похорон • сцены смертного ложа и • последнего часа. Упражнение 12. => Запишите на магнитофон базовый текст техники визуализации зачатия инесколько раз прослушайте его в расслабленном состоянии, не забыв, однако, как-то зафиксировать все то, что «всплывет» и «проявится». Упражнение 13. => Решите, чего вы теперь хотите с помощью техники Дж. Скотт. Упражнение 14. => Заново и независимо от результатов работы с материалами предыдущего раздела заполните таблицу модели вашего совершенства.

Совершенство как оно есть

«Наиболее высоконравственны обычно те, кто дальше всех от решения задач». Правило Аменского

Еще одна попытка. Ну что — натешились и наигрались (я имею в виду вашу работу с лево- и правополушарными психотехнологиями, каковая, как и вообще любая деятельность, с точки зрения НЛП должна была быть увлекательной игрой)? А с моделью собственного совершенства удалось определиться? Что, все еще нет или не до конца? Ну что ж, тогда вам, как в большом спорте, дается третья — последняя! — попытка выявить направления вашего совершенствования. Аж целых семь, не нуждающихся в детальной расшифровке способов (именно способов, а не психотехнологий), ориентированных на работу с совершенством как таковым — т. е. без его выведения из целей жизнедеятельности. Способы эти настолько просты, что некоторые из вас могут даже как бы подосадовать: к чему тогда все вышеописанное аж в целых двух разделах? Да все к тому же: чтобы совершенствование было не скуки или гордыни ради, а токмо жизни для... Модель эталонного «я». Речь здесь идет о некоей эталонной структуре или наборе отвечающей собственным представлениям об идеальной личности свойств и качеств человека. В принципе, у большинства действительно живущих и стремящихся к саморазвитию людей данная абстрактная (то есть не совсем и не слишком привязанная к конкретным реалиям жизни) модель существует, как любят выражаться философы, имманентно. Однако, к сожалению, у многих из нас модель эта не то чтобы даже избыточно идеальна, но, скорее, просто нецеленаправленна. Например, у 90% женщин (и пусть у меньшего, но тоже немалого процента мужчин) она описывает преимущественно эталонный физический облик («красивая, стройная, с высокой грудью, тонкой талией и упругими бедрами»). Что же касается облика (или содержания) психического, то в экстенсивном плане собственное совершенство обычно описывается стандартным набором свойств и качеств, среди которых, по моим наблюдениям, абсолютно лидирует следующий «джентльменский набор»: • уверенность в себе • целеустремленность • сила воли • способность отстаивать свои интересы • независимость • самодостаточность и • спокойствие — внутреннее и внешнее. Не могу вас хоть как-то неволить — то есть ежели у вас имеется какая-то собственная идеальная модель экстенсивного совершенства, то, как говорится, и берите ее «за основу». Однако не поленитесь и — на всякий случай — попробуйте получить список свойств и качеств эталонного себя и другими нижеописанными способами. Совершенство ролевой модели.Вообще-то номинация «ролевая» здесь оказывается как бы слегка притянутой за уши, ибо точнее и вернее было бы назвать ее «героической». Ибо речь здесь идет о тех эталонных личностях — не важно, реальных или существующих в виде героев литературы, драматического искусства, кино или телевидения, которые лично у вас вызывают восхищение и стремление к подражанию. Дело в том, что если сделать скидку на детский инфантилизм, то в основе этой «подражательной тенденции» кроется стремление вашего Истинного Я быть реализованным в этой жизни именно в данных (подобных) формах и видах. Позволю, однако, обратить ваше внимание на то, что в этих «героических» образцах нам обычно нравится не все, но одно-два-три сущностных качества, кои и следует отобрать в качестве модели собственного экстенсивного самосовершенства (ибо если вам нравится абсолютно все, то это уж точно является признаком застарелой «детскости»). С точки зрения «недостачи».Данная модель весьма конкретна, ибо исходит она из реальностей жизни человека — точнее, из несоответствия между тем, что ему стоило было бы иметь (именно стоило, а не хотелось бы!), и тем, что он имеет. Вот только не надо сразу же подробно описывать все то, что вам надо, потому что в данном случае данная психотехнология превратится в некий усеченный парафраз вышеописанного. Дело в том, что для того, чтобы получить ответ на весьма и весьма деликатный вопрос о наиболее актуальных направлениях данного конкретного — «по жизни» — самосовершенствования человека, энэлперы обычно задают своим клиентам довольно простой вопрос: «Скажите, чего именно — каких способов поведения состояний души и тела, а также способностей и качеств вашей личности и/или состояний вашей же психики вам не хватает для того, чтобы жить эффективно и счастливо?» Ответ на него обычно позволяет получить конкретно-актуальный набор признаков экстенсивной модели самосовершенствования. Вот только обратите внимание, что полученный список должен в буквальном смысле объединять «коня и трепетную лань», сиречь эффективность и счастливость. Ибо есть масса эффективных людей, которым их пресловутая и неоспоримая эффективность не приносит (не дает, не дарит...) никакого счастья. И существует немалая популяция индивидов, которые не проявляя никакой такой эффективности, чувствуют себя тем не менее комфортно и счастливо... Что могут посоветовать психологи. Возможно, что уже довольно давно у вас мелькнула недоуменная мысль: а чего это мы занимаемся поиском модели совершенства как бы «от фонаря», если господа психологи просто-таки обязаны в силу своей научной специализации создать соответствующие образцы и эталоны? Что ж, не буду скрывать — они их таки создали. Вот только работать с этими моделями, во-первых, сложно (описываемые ими признаки сплошь и рядом громоздки, маловразумительны, да и просто недостаточно конкретны), а во-вторых, не всегда уместно — в смысле той самой уже неоднократно упоминавшейся нами экологии. Дело в том, что модели эти обычно представляют собой либо срез психической реальности (что явно недостаточно для самосовершенствования), либо теоретическую ли, эмпирическую ли, но структуру, в которую, как в прокрустово ложе, зачастую бывает очень трудно втиснуть неповторимость ваших проблем и вашей же личности (эталон для всех и каждого — это, если честно, эталон ни для кого конкретно...). Однако дабы вы не упрекнули меня в этаком энэлперском снобизме (по отношению к «бедным психологам»), приведу теоретическую модель, позволяющую хоть как-то определить направления собственного экстенсивного самосовершенствования. Принадлежит она психологу М. Рокичу, и в чисто психологическом же смысле представляет собой набор из восемнадцати качеств личности (научной строгости для сообщу, что официально их именуют ценности средства— то бишь то, что можно использовать для достижения ценностей-целей, к коим мы все и стремимся...), включающий (По: В. Столяренко. «Основы психологии») • аккуратность (чистоплотность, умение содержать в порядке свои вещи) • воспитанность (хорошие манеры, вежливость) • высокие запросы (высокие притязания) • жизнерадостность (чувство юмора) • исполнительность (дисциплинированность) • независимость (способность действовать самостоятельно, решительно) • непримиримость к недостаткам в себе и в других • образованность (широта знаний, высокая общая культура) • ответственность (чувство долга, умение держать слово) • рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения) • самоконтроль (сдержанность, самодисциплина) • смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов • твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями) • терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения) • широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки) • честность (правдивость, искренность) • эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе) • чуткость (заботливость) Работать с этим набором вам придется в три этапа. На первом из них вы по десятибалльной системе оцените степень выраженности у вас каждого из этих восемнадцати качеств. На втором — по той же шкале выявите (т. е. тоже оцените) то, насколько каждое из них важно вам в контексте вашей жизнедеятельности в качестве средства достижения ее (жизнедеятельности) целей. Ну а на третьей определите разницу в оценках для каждого из качеств, вычтя цифры значений первого списка (выраженности данных качеств лично у меня) из цифр значений второго (важности этих качеств как средств эффективной жизнедеятельности). Естественно, что все ценности-средства, по которым у вас обнаружилась отрицательная разница, и являются актуальными направлениями вашего экстенсивного самосовершенствования (чем больше по абсолютному значению, тем актуальней). Совершенство в контексте процессинга.Данная теоретическая модель была создана автором так называемого преобразующего процессинга (самостоятельного направления личностного роста, имеющего, однако, отчет-ливые НЛП-корни) Ф. Фанчем, каковой как раз и предложил ее (модель) в качестве перечня неких ключевых показателей, характеризующих личностный рост и продвижение человека. Учтите, что слева в нижеприведенной таблице указано то, от чего лучше уйти, а справа — то, к чему стоит прийти. Шкала же между этим «левым и правым» предназначена для того, чтобы вы оценили где находитесь, и, соответственно, определили направления собственного совершенствования (По: Ф. Фанч. «Пути преобразования. Общие модули процессинга». С изменениями).

«Символическая» модель направлений самосовершенствования. Термин «символическая», коий я употребил в наименовании данного метода (а точнее, все-таки психотехнологии) является довольно точным описанием способа получения эталонного «Я». В основе этой психотехнологии лежат два сюжета из так называемого теста инициированной проекции символов. Для того„же, чтобы использовать их в плане определения направления экстенсивного самосовершенствования, вам надлежит, во-первых, как следует расслабиться, а во-вторых, добиться отключения или ослабления рациональной критики и самокритики. Дело в том, что картинки, с которыми мы будем работать, должны вами не создаваться, а представляться и воображаться — как бы сами по себе, а лучше всего это осуществлять как раз в весьма расслабленном состоянии. В обоих случаях (сюжетах) вам нужно сначала прочитать инструкцию по поводу того, что надо представлять, а дальше расслабиться и дать картинке вообразиться как бы самой (это как если бы вы включили телевизор, в котором через некоторое время появится изображение — вот только вы не знаете какое, и потому с любопытством ждете...)

Сюжет № 1 «Услышьте» в своем воображении первое пришедшее на ум имя человека того же пола, что и вы, представьте себе воображаемого субъекта, которому принадлежит это имя, и опишите, его — прежде всего с точки зрения качеств личности и состояний психики, по которым он вас превосходит. Сюжет№2 Представьте, что вы стоите перед пещерой под защитой дерева и ждете, что кто-то или что-то появится из пещеры. Когда то, чего вы ждете, выйдет на свет, опишите его психологические особенности. Теперь осталось только сообщить вам(никоим образом не вдаваясь в психологические премудрости, которые здесь яоставлю «за кадром»), что человек, имякоторого было вами «услышано» и которого выпосле представили,как раз и соответствует вашей идеальной личности— той, которой вы хотите обладать в результате экстенсивного саморазвития. Ну а существо из пещеры представляет подавленные или неразвитые стороны вашейже личности— те, которые нужно восстановить или преобразовать в ходе самосовершенствования. Эталонная модель на основе внутренней метафоры.Здесь я касаюсь буквально «святого» — фантастически богатой в обладающей потрясающей эффективностью системы психотехнологий психотерапии и личностного роста, из коей (системы) мы, однако, пока воспользуемся только одной техникой, прямо направленной на выяснение эталона и образа экстенсивного саморазвития. Для того, чтобы вы поняли, как именно строится идеальная модель с использованием внутренней метафоры, приведу простой пример. Скажите, как бы вы закончили следующее предложение: Если бы я был идеальным транспортным средством, я был бы... Предположим (только предположим), что вы ни с того, ни с сего ответили, что в этом случае вы были бы... паровозом. Что ж, ничего плохого в этом нет. Однако давайте опишем этот самый паровоз с точки зрения его сущностных характеристик. Начнем с абстрактных описаний хорошего, т. е. без привязки к вашему конкретному. Что главное хорошее в паровозе вообще (можно, кстати, так просто и спросить: Что в паровозе хорошего?)? Устойчивость, неприхотливость к топливу, тяговитость и, например, целеустремленность в рамках созданного пути (о том, что он является устаревшей конструкцией с низким коэффициентом полезного действия, пока умолчим, ибо это относится к плохим качествам паровоза, а мы ищем те, где он совершенен — тем более, что на Западе, говорят, собираются возрождать «паровую тягу»: на совершенно новом технологическом уровне и весьма экономичную). А теперь, выяснив абстрактное, обратимся к конкретному. Как бы вы закончили следующую фразу: Если бы я был идеальным паровозом, я был бы... . . Предположим (опять-таки предположим), что вы ответили, что были бы экспрессом — быстрым и следующим строго по расписанию. Что ж, дело сделано. Ибо получается, что идеальная модель вашей личности (с точки зрения паровоза) включает такие качества, как устойчивость (по-видимому, психологическую, но, если хотите можете уточнить), неприхотливость, тяговитость (сами определите, что сие значит чисто психологически), целеустремленность, наличие заданного пути, а также скорость и точность в продвижении по нему. Дополнить же эту идеальную модель вашего совершенного Я можно, если в качестве «предмета» для ответа на вопрос об «идеальности» по аналогичной (двухступенчатой) схеме использовать: · литературного персонажа · исторического деятеля · героя · кумира · сверхчеловека · артиста · общественного деятеля · погоду · время года · время дня · цвет · цветок · плод · область местности · автомобиль (тип и марку) · хозяйственный инструмент · оружие · музыкальный инструмент и т. д. и т. п. Совершенство позакону Парето.Ну вот почти что и все. Осталось сообщить, почему в самом начале я попросил вас не останавливаться на одном способе определения экстенсивной модели совершенного «Я», а использовать все семь способов. Дело в том, что к числу универсальных закономерностей человеческого бытия относится так называемый закон Парето «20 — 80». Пришел он из экономики и управления, где было обнаружено, что 20% продукции фирмы дают 80% прибыли 20% дефектов приводят к 80% сбоев 20% сотрудников выполняют 80% работ 20% затрат приводят к 80% расходов Как говорится, и т. д. и т. п. Однако для нас важна не экономика, но психология, точнее, экстенсивное саморазвитие, где означенный закон приобретает следующие две чеканные формулировки: 20% личностных качеств создают 80% жизненных успехов и 20% психологических характеристик определяют 80% психического склада человека. Так что все, что вам осталось, так это найти эти самые 20%, каковые определяют 80% всего остального. И если вы использовали: все семь рекомендованных мною способов, у вас образовалось семь же списков, описывающих опять-таки семь идеальных моделей вашего экстенсивного самосовершенства. Так вот, раскрою вам страшный секрет: те из качеств и свойств, которые входят во все списки (или хотя бы в большинство из них), скорее всего, и являются искомыми двадцатью процентами... Упражнение 15. => Создайте модель эталонного «Я». Упражнение16. => Найдите вызывающего у вас восхищение и стремление к подражанию героя (героев) и «снимите» с него (с них) ролевую модель вашего совершенства. Упражнение 17. => Определите в рамках «модели недостачи» каких именно способов поведения, состояний души и тела, а также способностей и качеств личности вам не хватает для того, чтобы жить эффективно и счастливо. Упражнение 18. => Проработайте по предложенной схеме список ценностей-средств М. Рокича и включите те из них, которые оказались нужными в модели вашего совершенства. Упражнение 19. => Рассмотрите используемую в преобразующем про-цессинге систему ключевых показателей личностного роста человека и отберите из них те, которые необходимы вам итолько вам. Упражнение 20. =» В расслабленном состоянии дайте «представиться» обоим сюжетам из теста инициированной проекции символов, после чего проанализируйте то, что получилось с точки зрения направлений вашего совершенствования. Упражнение 21. => Создайте внутреннюю метафору «идеальности» вашего «я» с использованием не менее семи признаков (направлений создания Метафор) ивключите самое интересное из нее в модель собственного совершенства.

Результат на мишени

«Никогда не ставьте задачу, решение которой вам неизвестно» Правило Берке

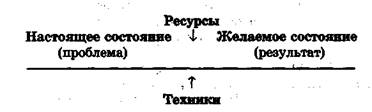

Проблемы против решений. «Результат на мишени». Именно так называлась (впрочем, и сейчас называется) прекрасная книга Б. Диллмана, посвященная, как на то указывалось в ее подзаголовке, «получению результатов с помощью современных психотехнологий» (разумеется НЛП). Припомнил я ее потому, что она пространно и весьма убедительно доказывала одну весьма нехитрую истину: между намеченной целью и «опредмеченным» результатом находится еще довольно большой промежуток, заключающийся в процессе уточнения этого самого результата и созданием предварительных условий его достижения. Каковой (промежуток) необходимо заполнить, дабы он не превратился в непреодолимую пропасть. Тот самый, Который, например, в ситуации стрельбы начинается моментом «вижу цель», а заканчивается как раз наведением на эту цель (мишень) чего-то, ее по возможности поражающего. Так что в данном разделе мы, во-первых, и должны будем «поместить на мишени» все избранные вами варианты направлений самосовершенствования (в противном случае — т. е. если мы приступим к работе без уточнения результата — вся ваша работа будет точным аналогом или иллюстрацией известной поговорки «из пушки по воробьям»), а во-вторых, подготовить самих себя к их получению или достижению. Ну, для начала — на всякий случай! — сообщу, что все, что вы там написали в своем «совершенствовательном» списке, должно быть не проблемой, но решением. Именно и только так: То есть нынешнее ваше несовершенство, конечно же, является проблемой, которую вы хотели бы решить. Но вот только вы никак не сможете этого сделать до тех пор, пока не превратите данную проблему в решение. Ибо это, как говорят в Одессе, «две большие разницы» — причем разницы, принципиально несовместимые. Проблема, как правило, предполагает поиск ответа на вопрос «Почему?», тогда как решение — «Как?». Проблема всегда исходит из неких ограничений, тогда как решение — из возможностей. И именно поэтому фиксация на проблеме обычно завершается провалом, в то время как ориентация на решение — в худшем случае обратной связью по поводу того, что и как еще предстоит сделать. Все здесь не просто, а, скорее, очень просто. Вы ничего не добьетесь, если будете идти от проблемы. Но обретете почти все, если станете двигаться к решению. Парадоксы «от» и «к». Это только кажется, что разница между этими последними «от» и «к» не очень-то существенна. На самом деле она кардинальна. Предположим, что вы заболели и пришли к врачу. Зачем? Ну, конечно же, затем, чтобы избавиться от болезни. Но избавиться от чего-то вовсе не значит к чему-то прийти. Если вы воскресным вечером после проведенного на природе уик-энда собираетесь вернуться домой, вам не удастся сделать это, просто идя от леса, в котором вы так хорошо провели свое время. Вам обязательно нужно идти к остановке автобуса, станции электрички или припрятанной неподалеку машине. Самолет, летящий от аэродрома и не знающий конечной точки своего маршрута — другого аэродрома, на котором он сможет приземлиться, —летит в никуда: к аварийной посадке где-нибудь в тайге. Да, человек — это, конечно же, не самолет. Но если он идет от чего-то, не зная, к чему он собирается придти, вероятность успеха «путешествия» становится воистину мизерной. Нейролингвистическое программирование, моделируя эффективность и совершенство, давно уже установило, что единственно действенным является именно движение к, а не от; приближение к позитиву, а не удаление от негатива. В условиях нынешнего базара, который мы ошибочно называем рыночной экономикой, миллионы людей занялись бизнесом. Примерно восемьдесят процентов из них — чтобы уйти от нищеты. И только двадцать — чтобы прийти к богатству. Как вы думаете, кто из них добился большего успеха и преуспел? Поясню — господи, какой уже раз! — одну из причин, по которой движение к позитиву куда эффективней удаления от негатива. Она — в очень своеобразной, но почему-то малоизвестной многим особенности работы нашего мозга, который как бы не понимает частицы не и заложенного в ней момента отрицания. В результате вы сплошь и рядом программируете себя с точностью до наоборот. Вы не хотите быть несовершенным? Как это понятно и естественно! Но только лишь уходя от данного несовершенства, вы периодически, непременно и непреложно будете думать именно о нем. О том, от чего вроде бы и якобы уходите. «Вроде» и «якобы» потому, что на самом деле вы программируете свой мозг на поддержание и воспроизводство столь ненавистного (или уж во всяком случае, ненужного) состояния несовершенства. Ведь, например, услышав от вас «не быть трусом», он (мозг) сразу же воспроизводит все, что связано с «трусом быть», и как бы замирает в ожидании следующей команды. Которой так и не поступает. И «зависшая» в вашем биокомпьютере информация, связанная в данном случае с трусостью, рано или поздно переполнит чашу (ну, если хотите — его, биокомпыотера, терпения), и он как бы скажет себе: «Что ж, начнем праздновать труса». И будет это делать до тех пор, пока не услышит команду к, и как бы поменяет целевую ориентацию. Попробуйте произвести нехитрый психологический эксперимент. Где-нибудь в компании попросите присутствующих подумать о том, чего они хотят в жизни. А после того, как они об этом подумают, предложите поднять руки тех, кто на ваш вопрос «чего вы хотите?» ответили «я не хочу...». И, убедившись, что таковых большинство, в порядке тренировки энэлперского мышления объясните им, почему, например, упорно твердя про себя «я не хочу прозябать и быть бедным», они в конечном счете приходят именно к бедности и прозябанию... Волшебный вопрос. Для того, чтобы как бы трансформировать проблему в решение и сформулировать на основе этого решения желаемый результат, вам необходимо будет сделать ряд процедур. Первая из них называется техника «волшебный вопрос», в которой наиболееобщей формулировкой этого самого вопроса является следующая. Предположим, что однажды утром случилось чудо и проблема, мучившая вас, исчезла. По каким признакам вы узнали бы об этом? Что изменилось бы в вас и в мире? Что заметили бы в вас окружающие? Что бы тогда было бы по-другому? Так что для начала, взяв за основу одно из направлений своего совершенствования, задайте этот «волшебный» вопрос самому себе, после чего с интересом «ждите ответа». Однако ждите активно, переспрашивая и уточняя: «Это как?», «И что еще?». И очень может быть, что через некоторое время вам удастся добиться вполне приемлемой формулировки, с которой уже можно работать. Например, ни с того ни с чего (это для случая, если вы работали с трусостью), вы внезапно сам себе скажете «Тогда я стану уверенным в себе» (обратите внимание — не смелым, а уверенным, оттого-то и идет мое«ни с того ни с сего»). Дело в том, что проблема — это вовсе не антипод решения. И возможности для простых «логических перевертышей» здесь заведомо ограничены. Зато в области «проблема — решения» работает, как я давно уже установил, известный вам принцип «80 — 20». Парето, каковой в данном случае звучит так: 80% наших проблем устраняются 20% решений. Теперь — после превращения с помощью волшебного вопроса проблемы в решение (или более детального уточнения этого решения) вам надлежит превратить данное решение в то, что в нейролингвистическом программировании получило торжественное наименование «хорошо сформулированный результат». Ничего страшного или сложного в этом нет: это всего лишь очередное (уже последнее) уточнение и даже просто «расписывание» того, чего вы действительно хотите. Предположим, например, что вы москвич, а проблемой вашей была «усталость» (господи, как же я устал сейчас от своих бесконечных обязанностей и бесчисленных клиентов — настолько, что мысль окончательно уйти от мира посещает меня все чаще и чаще...). «Препарация» этой проблемы с помощью «волшебного вопроса» дает необходимое уточнение: «отдохнуть у Большой Воды». И это все? Ну, тогда объясните мне: куда вы все-таки направитесь? На Истринское или Озерненское водохранилище? На так называемое Московское море? На Селигер? Или даже дальше — к теплым берегам уже действительного моря (ну хотя бы по признаку солености воды)? Продолжать не буду, ибо надеюсь, теперь вам понятно, о чем я веду речь. Принятое вами решение должно предстать, как это нынче говорят даже наши политики и телеведущие, «в натуре» и «конкретно». Чего мы с вами сейчас и добьемся. Модель «НС — ЖС». В нейролингвистическом программировании среди многих прочих существует так называемая модель «НС — ЖС» Графически ее можно отобразить следующим образом:

В сути своей модель «НС — ЖС» проста и эффективна. Сейчас, «стартуя» в совершенство, вы находитесь в своем настоящем состоянии (НС) — весьма и весьма несовершенном. Если вы действительно хотите не просто уйти от несовершенства, а прийти к совершенству, ваша цель — некоторое желаемое состояние этого самого совершенства (ЖС) — тот самый результат, которого он и вы хотите добиться. Для того, чтобы это продвижение осуществилось, вам опять-таки, во-первых, нужно точно знать, куда вы идете — т. е. результат вам должен быть определен и описан. Во-вторых, вам нужны ресурсы — пока определим их как любые средства, которые могут быть задействованы для достижения результата: физиология, состояния, мысли, чувства, стратегии, переживания, люди, события и вещи. Ну а в-третьих, еще вам необходимы и техники — некие приемы и методы работы с мозгом и с психикой, с помощью каковых вы и осуществите ваше путешествие. Для того, чтобы все это вы смогли определить и конкретизировать, в нейролингвистическом программировании разработана очень интересная техника (или, иначе, фрейм, т. е. «рамка»): хорошо сформулированного результата. И именно данный «результативный» процесс я и предлагаю вам сейчас осуществить. Хорошо сформулированный результат.Техника хорошо сформулированного результата представляет собой пошаговую процедуру уточнения исходного замысла, в ходе которой вы последовательно отвечаете на следующие вопросы (привожу их по материалам давнишнего тренинга по НЛП ИГИСП, так как более поздние редакции фрейма результата нравятся мне куда меньше — к сожалению, мне не удалось обнаружить ни названия тренинга, ни имени автора модели): РЕЗУЛЬТАТ 1. Чего я хочу добиться? ПРИЗНАКИ 2. Как я узнаю, что достиг цели? Что я увижу, услышу, почувствую, смогу сделать? УСЛОВИЯ 3. Где, когда и с кем мне это необходимо и желательно? Где, когда и с кем — нежелательно? СРЕДСТВА 4. Чего мне не достает, чтобы достичь цели? Каких ресурсов? ОГРАНИЧЕНИЯ 5. Почему я не достиг цели раньше? ПОСЛЕДСТВИЯ 6. Что произойдет, если я достигну/ не достигну цели? ЦЕННОСТЬ 7. Стоит ли цель моих усилий? Давайте попробуем создать этот фрейм на условном примере вышеупомянутой уверенности. Результат здесь вроде бы ясен: вы хотите обрести уверенность в себе. Однако вопрос о признаках достижения этого результата сразу же позволяет слегка вас «озадачить»: как вы узнаете, что вы действительно ее обретете? Станете демонстрировать уверенные поведение и действия? Будете пребывать в уверенном в себе состоянии? Обретете ранее не свойственную вам способность к уверенности? Или даже просто сделаете уверенность в себе стержневым качеством собственной личности? Хорошо, предположим, что главное для вас — уверенные поведение и действия. Тогда позвольте вам задать вопрос об условиях их проявления: то есть где, когда, как и с кем вам это, например, необходимо и желательно? Что, везде? Ну тогда представьте ситуацию: второй час ночи где-то в родном вашем Орехово-Кокосово, и прямо навстречу вам, с не слишком, мягко говоря, дружелюбными намерениями двигается толпа обкурившихся подростков, а вы, соответственно, уверенно идете ей навстречу. Простите, не знаю ваших физических кондиций, но лично я, несмотря на долгие годы занятий восточными единоборствами, в данной ситуации постарался бы «сделать ноги» (ну, с тремя-четырьмя из этих оболтусов я еще справлюсь, но на большее уже не хватит ни «дыхалки», ни подвижности). |