ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| КАВИТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ ТЕЧЕНИЯ

В некоторых случаях при движении жидкости в закрытых руслах происходят явления, связанные с изменением агрегатного состояния жидкости, т. е. с превращением ее в пар, а также с выделением из жидкости растворенных в ней газов. Например, при течении жидкости через местное сужение трубы происходит увеличение скорости и падение давления. Если абсолютное давление при этом достигает значения, равного упругости насыщенных паров этой жидкости при данной температуре, то в данном месте потока начинается интенсивное парообразование и выделение газов, т. е. местное кипение жидкости. В расширяющейся части потока скорость уменьшается, а давление возрастает и кипение прекращается; выделившиеся пары частично или полностью конденсируются, а газы постепенно растворяются. Это местное закипание жидкости, обусловленное местным падением давления в потоке, с последующей конденсацией паров в области повышенного давления называется кавитацией. Наглядно это явление можно продемонстрировать на простом устройстве (рис. 42). Вода или другая жидкость под давлением в несколько атмосфер подводится к регулировочному крану (вентилю) А и далее протекает через стеклянную трубку, которая сначала плавно сжимает поток, затем еще более плавно его расширяет и выводит в атмосферу через кран Б.

При небольшом открытии регулировочного крана и, следовательно, при малых значениях расхода и скорости, падение давления в узком месте трубки незначительно, поток вполне прозрачен и кавитации нет. При постепенном открывании крана А в трубке происходит увеличение скорости и падение абсолютного давления. При pабс=pt, где pt—упругость насыщенных паров, в трубке появляется отчетливо видимая зона кавитации, размеры которой возрастают по мере дальнейшего открытия крана. Кавитация сопровождается характерным шумом, а при длительном ее воздействии также эрозионным разрушением металлических стенок. Последнее объясняется тем, что конденсация пузырьков пара происходит со значительной скоростью, частицы жидкости, заполняющие полость конденсирующегося пузырька, устремляются к его центру и в момент завершения конденсации вызывают местный гидравлический удар, т. е. значительное местное повышение давления. Разрушение материала при кавитации происходит не там, где выделяются пузырьки, а там, где они конденсируются. Кавитация в обычных случаях является нежелательным явлением и ее не следует допускать в трубопроводах и других гидравлических системах. При возникновении кавитации значительно возрастает сопротивление трубопроводов и, следовательно, уменьшается их пропускная способность. Кавитация может возникать во всех устройствах, где поток претерпевает местное сужение с последующим расширением, например, в кранах, вентилях, задвижках, диафрагмах, жиклерах и др. В отдельных случаях возникновение кавитации возможно также и без расширения потока вслед за его сужением, а также в трубах постоянного сечения при увеличении нивелирной высоты и гидравлических потерь. Кавитация может иметь место в гидравлических машинах (насосах и гидротурбинах), а также на лопастях быстро вращающихся гребных винтов. В этих случаях следствием кавитации является резкое снижение коэффициента полезного действия машины и затем постепенное разрушение ее деталей, подверженных воздействию кавитации. В самолетных гидравлических системах кавитация может возникать в связи с уменьшением наружного давления при подъеме на высоту. В этом случае область кавитации распространяется на значительную часть трубопровода низкого давления (всасывающего трубопровода) или даже на всю его длину. Поток в трубопроводе при этом делается двухфазным, состоящим из жидкой и паровой фаз. В начальной стадии паровыделения паровая фаза может быть в виде мелких пузырьков, приблизительно равномерно распределенных по объему движущейся жидкости (рис. 43, а). При дальнейшем паровыделении паровая фаза увеличивается и происходит укрупнение пузырьков, которые в горизонтальной трубе движутся преимущественно в верхней части сечения (рис. 43,6). Наконец, возможны случаи полного разделения паровой и жидкой фаз и движения их самостоятельными потоками: первая — в верхней, вторая — в нижней части сечения трубопровода (рис. 43, в). При небольших диаметрах трубопровода возможно образование паровых пробок и движение фаз чередующимися столбиками (рис. 43, г).

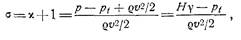

Очевидно, что с увеличением паровой фазы пропускная способность трубопровода значительно уменьшается. Конденсация выделившихся паров (частичная или полная) происходит в насосе, где давление значительно повышается, и в напорном трубопроводе, по которому жидкость движется под большим давлением от насоса к потребителю. Явление кавитации происходит по-разному в однокомпонентных (простых) и многокомпонентных (сложных) жидкостях. Для однокомпонентной жидкости давление, соответствующее началу кавитации, вполне определяется упругостью насыщенных паров, зависящей только от температуры, и явление кавитации протекает так, как было описано выше. Многокомпонентная жидкость состоит из так называемых легких и тяжелые фракций. Первые обладают большим значением упругости паров, чем вторые, поэтому при кавитации сначала вскипают легкие фракции, а затем тяжелые. Конденсация же паров происходит в обратном порядке: сначала выпадают тяжелые фракции, затем—легкие. При наличии легких фракций многокомпонентные жидкости более склонны к кавитации и паровая фаза в них удерживается дольше, но процесс кавитации выражен менее резко, чем у жидкостей однокомпонентных. Для характеристики режимов течения в отношении кавитации применяется безразмерный критерий, называемый числом кавитации и равный

где р и u — соответственно абсолютное давление и скорость потока. Очевидно, что по своему смыслу число кавитации аналогично числу Еu. Однако иногда оказывается удобнее применять несколько иное выражение числа кавитации, а именно

где Н—полный напор потока (z=0). Из предыдущего изложения ясно, что в месте возникновения кавитации c=0 и s=1. Но обычно число кавитации c (или s) определяют на входе в тот или иной агрегат, внутри которого возможно возникновение кавитации. Значение c (или s) при котором в агрегате начинается кавитация,. называется критическим числом кавитации. При c>cкр коэффициент сопротивления агрегата z от c не зависит, а при c<cкр z возрастает с уменьшением c. Обычно стремятся к тому, чтобы кавитацию в гидравлических системах не допускать. Но иногда это явление может оказаться полезным. Например, оно используется в так называемых кавитационных регуляторах расхода. Принцип действия такого регулятора можно рассмотреть, вернувшись к схеме, показанной на рис. 42. Предположим, что давление в сечении 1—1 (p1) является постоянным (степень открытия крана А—неизменная), а давление в сечении 3—3 (р3) постепенно уменьшается увеличением степени открытия крана Б. Благодаря этому расход через трубку увеличивается, а давление в узком сечении 2—2 (p2) уменьшается. Так будет происходить до тех пор, пока давление p2 не сделается равным давлению насыщенных паров pt и в сечении 2—2 не возникнет кавитации. При дальнейшем увеличении степени открытия крана Б область кавитации в узком месте трубки будет увеличиваться, а давление р2, будет оставаться равным pt. Расход при этом будет оставаться постоянным, несмотря на падение давления р3. Таким образом удается стабилизировать расход жидкости через регулятор в условиях, когда противодавление рз меняется в пределах от критического (рз)кр, соответствующего началу кавитации, до нуля. Описанная стабилизация расхода вследствие кавитации аналогична явлениям, возникающим при истечении газа через отверстия и насадки, когда скорость истечения делается равной местной скорости звука.

ЛАМИНАРНОЕ ТЕЧЕНИЕ |