ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Форма Form1 содержит вызов формы Form2, которая объявлена в модуле Unit2, но который отсутствует в списке используемых модулей. Вы хотите добавить его?

Нужно разрешить, и в начале модуля перед директивой Первым делом введём в форму операцию её закрытия! Сделать это можно несколькими способами. Возьмём кнопку, напишем "Закрыть" и в обработчике OnClick напишем: Form2.Close; // В принципе, достаточно просто Close; Этот же оператор работает при вызове его из меню формы, если меню, конечно, туда ввести (компонент MainMenu на вкладке Standard), о чём в дальнейшем обязательно поговорим! Теперь же необходимо рассмотреть способ закрытия Формы, который относится именно к модальным формам. Он используется диалоговыми окнами с вопросом, требующим подтверждения, и в других аналогичных случаях. На Форме нужно расположить несколько кнопок, нажатие которых предполагает соответствующий ответ: "Да", "Нет", "Отмена", и т.д. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); Как видно из этого примера, для доступа из одной Формы как к свойствам другой Формы, так и к свойствам её компонентов необходимо указывать имя Формы, к которой мы обращаемся. Мы также имеем доступ к данным, использующимся в модуле, описывающим её работу. Для этого необходимо указывать уже имя модуля. Например, для обращения к переменной X из модуля Unit2 пишем так: Unit2.X. В момент закрытия Формы часто в программе необходимо выполнить определённые операции. Делается это в обработчике события OnClose Формы. А теперь рассмотрим блокировку закрытия Формы. Если вдруг понадобится заставить пользователя выполнить определённые действия перед закрытием Формы (это касается как дополнительных форм, так и основной Формы программы), нужно воспользоваться обработчиком события OnCloseQuery. В этом обработчике определена переменная логического типа CanClose. Форма будет закрыта только в том случае, когда procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean); то пользователь просто не сможет закрыть программу иначе как через Диспетчер задач Windows! Урок 9 Создание собственных процедур и функций Подпрограммы - процедуры и функции в языке Delphi служат для выполнения специализированных операций. Delphi имеет множество стандартных подпрограмм, но всё равно приходится создавать собственные для выполнения часто повторяющихся операций с данными, которые могут меняться. Вообще, существует методика программирования "сверху вниз". Методика программирования "сверху вниз" разбивает задачу на несколько более простых, которые оформляются в виде подпрограмм. Те, в свою очередь, при необходимости также делятся до тех пор, пока стоящие перед программистом проблемы не достигнут приемлемого уровня сложности (то есть простоты!). Таким образом, эта методика программирования облегчает написание программ за счёт создания так называемого скелета, состоящего из описателей подпрограмм, которые в дальнейшем наполняются конкретными алгоритмами. Пустое описание подпрограммы иначе называется "заглушкой". И процедуры, и функции позволяют добиться одинаковых результатов. Но разница всё же есть. Процедура Delphi просто выполняет требуемые операции, но никаких результатов своих действий не возвращает. Результат - в тех изменениях, которые произошли в программе в процессе выполнения этой процедуры. В частности, процедура может поменять значения переменных, записать новые значения в ячейки компонентов, сделать запись в файл и т.д. Функция Delphi также позволяет выполнить всё перечисленное, но дополнительно возвращает результат в присвоенном ей самой значении. То есть вызов функции может присутствовать в выражении справа от оператора присваивания. Таким образом, функция - более универсальный объект! Описание подпрограммы состоит из ключевого слова procedure или function, за которым следует имя подпрограммы со списком параметров, заключённых в скобки. В случае функции далее ставится двоеточие и указывается тип возвращаемого значения. Обычная точка с запятой далее - обязательна! Сам код подпрограммы заключается в "логические скобки" begin/end. Для функции необходимо в коде присвоить переменной с именем функции или специальной зарезервированной переменной Result (предпочтительно) возвращаемое функцией значение. Примеры:

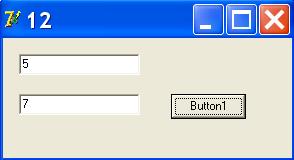

Параметры - это список идентификаторов, разделённых запятой, за которым через двоеточие указывается тип. Если списков идентификаторов разных типов несколько, то они разделяются точкой с запятой. Всё, как и в случае обычного описания данных. Это так называемые формальные параметры. При вызове подпрограммы они заменяются на фактические - следующие через запятую данные того же типа, что и формальные. Теперь нужно ввести понятие локальных данных. Это данные - переменные, константы, подпрограммы, которые используются и существуют только в момент вызова данной подпрограммы. Они так же должны быть описаны в этой подпрограмме. Место их описания - между заголовком и началом логического блока - ключевым словом begin. Имена локальных данных могут совпадать с именами глобальных. В этом случае используется локальная переменная, причём её изменение не скажется на глобальной с тем же именем. Теперь пример. Напишем программу суммирования двух чисел. Она будет состоять из Формы, на которой будет кнопка (компонент Button), по нажатию на которую будет выполняться наша подпрограмма, и двух строк ввода (компоненты Edit), куда будем вводить операнды. Начнём с процедуры.

Наша процедура находится после обработчика нажатия кнопки, где осуществляется её вызов. И программа работает именно потому, что заголовок процедуры вынесен в блок описания данных. Но всё же операция суммирования в данном случае производится как-то невнятно. var Implementation {$R *.dfm} procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); function Sum(A, B: Integer): Integer; Есть особенности в использовании в качестве параметров больших по объёму структур данных, например, массивов, состоящих из нескольких тысяч (и больше) элементов. При передаче в подпрограмму данных большого объёма могут быть большие расходы ресурсов и времени системы. Поэтому используется передача не самих значений элементов (передача "по значению", как в предыдущих примерах), а ссылки на имя переменной или константы (передача "по имени"). Достигается это вставкой перед теми параметрами, которые мы хотим передать по имени, ключевого слова var. function Sum(A, B: Integer; var Arr: array[1..1000000] of Integer): Integer; Если взглянуть на описание нашей подпрограммы и описание обработчика нажатия кнопки (это тоже подпрограмма!), который был создан Delphi, то видим, что перед именем обработчика (Button1Click) стоит TForm1. Как мы знаем, в Delphi точкой разделяется объект и его атрибуты (свойства и методы). Таким образом, Delphi создаёт Button1Click как метод объекта Form1. Причём, буква T перед объектом говорит о том, что Button1Click не просто метод объекта, а метод класса объекта. Не будем этим пока заморачиваться, а просто будем поступать также. Описав свою процедуру или функцию как метод класса TForm1, мы получаем возможность использовать в ней объекты класса без указания его имени, что гораздо удобнее. То есть, если мы используем в нашей подпрограмме какие-либо компоненты, размещённые на Форме (например, Button1), то мы пишем Button1.Width:=100; //Ширина кнопки Также появляется возможность использовать встроенные переменные, такие как параметр Sender. В каждом обработчике этот объект указывает на источник, то есть тот объект, который вызывает данную подпрограмму. Например, в нашей процедуре суммирования Sender = Button1. Проанализировав эту переменную, можно принять решение о тех или иных действиях. Описав подпрограмму как метод класса, её описание мы должны поместить туда же, куда их помещает Delphi - в описание класса TForm1. Смотрите сами, где находится описание процедуры Button1Click. Для этого, поставив курсор внутрь подпрограммы Button1Click, нажмите CTRL+Shift и кнопку управления курсором "Вверх" или "Вниз" одновременно. Произойдёт переход к описанию подпрограммы (чтобы вернуться обратно, повторите это действие ещё раз). Ставьте описание своей подпрограммы рядом, с новой строки. Обратите внимание, что TForm1 уже не пишется. Рекурсия - важное и мощное свойство процедур и функций в Delphi. Рекурсия это возможность подпрограммы в процессе работы обращаться к самой себе. Без использования рекурсии приходилось бы применять циклы, а это усложняет чтение программы. Рекурсивный вызов подпрограммы сразу проясняет смысл происходящего. Естественно, приходится следить за тем, чтобы в подпрограмме обязательно было условие, при выполнении которого дальнейшая рекурсия прекращается, иначе подпрограмма зациклится. |