ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Расчет остойчивости на больших углах крена.

5.1 Расчет и построение диаграмм статической и динамической остойчивости. Диаграмма статической остойчивости (ДСО) полностью характеризует остойчивость судна при любых наклонениях. ДСО применяется для анализа остойчивости на конечных углах крена и для решения некоторых производственных задач, связанных с действием внешних кренящих моментов, вызывающих большие углы крена судна. ' По диаграммам статической и динамической остойчивости определяют предельно допустимые кренящие моменты и максимальные динамические углы крена, которые может выдержать судно не опрокидываясь. ДСО удобна для расчетов, связанных с креном судна под действием сил, медленно изменяющихся в течении времени. Такие силы называются статическими. Если кренящие силы действуют всей своей величиной мгновенно, то такие силы называются динамическими. Динамические кренящие силы возникают при шквале, рывках буксирного троса и т.д. В этих случаях удобно использовать диаграмму динамической остойчивости (ДДО). \ Для расчета плеч ДСО используют кривые остойчивости формы, называемые шятокареиы или универсальную диаграмму статической остойчивости. При использовании пантокарен плечи статической остойчивости рассчитываются по формуле: lст = lк – lв lК- плечо остойчивости формы, рассчитанное относительно основной плоскости (ОП). Плечом остойчивости формы называется величина перпендикуляра проведенного из линии пересечения ОП и ДП на метацентрический радиус. Величина этого плеча зависит только от положения центра величины судна, которое, в свою очередь, зависит от формы обводов погруженной части корпуса судна - поэтому это плечо имеет такое название. lв - плечо остойчивости веса. Плечом остойчивости веса называется величина перпендикуляра проведенного из линии пересечения ОП и ДП на линию действия вектора силы тяжести судна. Величина его зависит только от положения центра тяжести судна, поэтому это плечо имеет такое название.

lв= Zgусл • sinθ

Где: θ - угол крена судна, град; Zgулс - условная аппликата ЦТ судна, учитывающая влияние свободных поверхностей жидких грузов.

l100Аа = 1,18 м; l200Аб =2,40м; l300Ас = 3,66 м и так далее.

Плечи снимаются с точностью до двух знаков после запятой. Расчет плеч статической остойчивости производится в табличной форме (таблица №4). В столбец 1 записывают углы крена, град; В столбец 2 записывают синусы этих углов; В столбец 3 записывают плечи остойчивости формы 1к, снятые с пантокарен; В столбец 4 записывают произведение на синус соответствующего угла крена; В столбец 5 записывают плечи статической остойчивости, вычисленные по формуле lст = lк – Zgусл • sinθ

В столбец 6 записывают интегральную сумму плеч статической остойчивости. Стрелки на рисунке в таблице №3 показывают порядок суммирования чисел в графе ΣΣ lст. Например, для угла крена 10°, переписывается соответствующее значение плеча статической остойчивости из графы 5.

Для угла крена 20°, ΣΣ lст. = 0,12 + 0,12 + 0,33 = 0,57. Для угла крена 30°, ΣΣ lст. = 0,57 + 0,33 + 0,62 = 1,52. Для угла крена 40°, ΣΣ lст. = 1,52 + 0,62 + 0,93 = 3,07 и т.д. В столбец 7 записывают плечи динамической остойчивости, вычисленные по формуле: lд =(δθ/2)⋅ ΣΣ lст. где: δθ - 0,174 радиан - шаг диаграммы. Например, для утла крена 10°:

lд100=(0,174/2)⋅0,12 = 0,087 ∙ ∑∑ lст = 0,01 м Таблица №3 «Расчет ДСО и ДДО»

По данным столбцов 5 и 7 таблицы строим ДСО и ДДО По горизонтальной оси откладываем углы крена судна с шагом 100. Вертикальная ось плеч статической остойчивости градуирована в метрах, при этом, максимальное деление оси должно соответствовать максимальному значению статической остойчивости из таблицы №3. Для случая. если l max = 1.10 мпри угле крена θ = 600, тогда, максимальное деление вертикальной оси ДСО соответствует 1,1 м. Для построения ДСО (Рис.7), на оси абсцисс откладывается угол крена, а на оси координат – величина плеча статической остойчивости, соответствующая данному углу крена. Аналогично строится ДДО. Обе диаграммы должны быть выполнены на листах миллиметровой бумаги формата А4. 4.2. Оценка остойчивости по правилам Морского Регистра Правила Морского Регистра предъявляют к остойчивости судов следующие требования: 1. судно должно, не опрокидываясь, противостоять одновременному действию динамически приложенного давления ветра и бортовой качки при наихудшем в отношении остойчивости варианте нагрузки.

Рис. 7 Построение ДСО и ДДО Динамически приложенный кренящий момент от давления ветра Му менее или равен фактическому опрокидывающему моменту Мс, т.е. выполняется условие: К =(МV /МС ) ≥ 1,0 где: К - критерий погоды; Мс - опрокидывающий момент, определенный с учетом качки судна, кНм; Мv - кренящий момент от давления ветра, кНм. Опрокидывающим моментом называют наименьшее значение кренящего момента, способного опрокинуть судно при статическом или динамическом его воздействии. 2. Параметры ДСО, построенной с учетом влияния свободных поверхностей жидких грузов должны быть не менее следующих: - максимальное плечо динамической остойчивости ld должно быть не менее 0,25 м для судов с L ≤ 80 м и не менее 0,20 м для судов с L≥ 105 м, для промежуточных значений длины судна L , максимальное плечо динамической остойчивости lдин max должно вычисляться при помощи линейной интерполяции; - угол максимума ДСО θ ст max ≥ 30 o ; - угол заката ДСО θзак ≥ 60 о и θзак ≥ 55 о – при обледенении; - исправленная начальная поперечная метацентрическая при всех вариантах нагрузки должна быть не менее 0,05 м или 0,003 ширины судна, смотря по тому , что больше. Указанные выше требования регламентируют минимальную площадь ДСО. 4.2.1 Определение кренящего момента от давления ветра. Кренящий момент от давления ветра определяется по формуле: Мv = 0,001 • ρv • Av • Zn (кНм) Где: ρv – давление ветра в Па (Н/м2); Av- площадь парусности надводной части корпуса,(м2); Zn – расстояние между центром парусности и действующей ватерлинии, (м).

Площадь парусности и аппликата ее ЦТ определяется по «Кривым парусности» (приложение 7) в зависимости от осадки судна d.

Точке с соответствуют аппликате Zп = 5,94 м., а точке е - площадь парусности Ау= 1015 . .Давление ветра Ру определено по таблице 2.1.2.2 (приложение №8) в зависимости от района плавания и аппликаты центра парусности.

Zп = 5,94 м. находится между табличными значениями Z1 = 5,5м и Z2 = 6,0 м. Разница давлений между этими значениями аппликат составляет Р2 – Р1 = 1167- 1138 = 29 Па. Разница между табличными значениями аппликат центра парусности составляет Z2 – Z1= 6,0 - 5,5 = 0,5 м. Тогда при разнице между фактическим и меньшим табличным значениями аппликат центра парусности Zп – Z1 = 5,94 - 5,50 = 0,44 м., Разница между соответствующим этим аппликатам давлениями будет:

δРv = ((Zn – Z1)(Р2 – Р1))/(Z2 – Z1)= (0,44⋅29)/0,5 25,6 Па

Расчетное давление: Рv = Р1 + δР = 1138 + 25,6 = 1163,6 Па Принимаем Ру = 1164 Па. Кренящий момент от давления ветра: Мv = 0,001⋅1164⋅1015⋅5,94 = 7000 кНм

4.2.2 Расчет условной амплитуды бортовой качки Амплитуда качки рассчитывается по методике, изложенной в Правилах Регистра, и для судов с круглой скулой, не снабженными скуловыми килями рассчитывается по формуле. θ1r = Х1 • Х2 • Y , град где: Х1, Х2 - безразмерные множители; Y- множитель, измеряемый в градусах. Значение множителя Y определяется по таблице 2.1.3.1 - 1 (приложение №8) в зависимости от значения:

где: h0= h = 0,80 м. - поперечная метацентрическая высота без учета влияния свободной поверхности жидких грузов; В = 15,2 м. - ширина судна.

При √h/В = 0,06 м и неогранеиченном районе плавания по таблице 2.э1.3.1. – 1 Y = 270 Значение множителя Х1 определяется по таблице 2.1.3.1-2 (приложения 8) в зависимости от отношения В/d : где : В = 15,2 м – ширина судна; d =5,10 м - осадка судна. При В/d =15,2/5,10 = 2,98 Х1 = 0,90 Значение множителя Х2 определяется по таблице 2.1.3.1-3 (приложение 8) в зависимости от коэффициента общей полноты судна Св. Амплитуда бортовой качки судна без учета бортовых килей: Θ1r = X1 • X2 • Y = 0,90⋅0,954⋅270,0 = 230,1 т.к. судно имеет скуловые кили общей площадью Ак = 22,5 м2, то амплитуда бортовой качки с учетом скуловых килей определяется: θ2r = θ1r • k , град Ак / (L • B) • 100% где : L = 91,8 м – длина судна между перпендикулярами. При Ак / (L • B) • 100% = 22,5/ (91,8⋅ 15,2) ⋅ 100% k = 0,94 Тогда амплитуда бортовой качки с учетом бортовых килей : Θ2r = θ1r • k = 230,1 ⋅ 0,94 = 210,7

Опрокидывающий момент Мс с учетом качки можно определить как по ДСО, так и по ДДО. Наиболее простым и достаточно точным является способ определения по ДДО, сделав соответствующие построения. Для этого, вправо от начала координат откладываем отрезок θ2г и на кривой динамической остойчивости фиксируется соответствующая точка А´ (Рис.11). Затем, на диаграмме проводится горизонтальная прямая через точку А' и на ней влево откладывается отрезок А´ А, равный удвоенной амплитуде бортовой качки 2θ2г. Из полученной точки проводим касательную АС к кривой ДДО и от точки А на прямой, параллельной оси абсцисс, откладываем отрезок АВ, равный 1 радиан или 570,3 . Из точки В восстанавливаем перпендикуляр ВЕ до пересечения с касательной АС в точке Е. Отрезок ВЕ равен плечу опрокидывающего момента 1С = ВЕ. Из построения на Рис. 10 находим:

lс = 0,53 м

Опрокидывающий момент: Мс = ∆1 • ℓс • g = 4604 ⋅ 0,53 ⋅ 9,81 = 24000 кНм

где : g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. Определяем критерий погоды: К = Мс / Мv = 24000/7000 = 3,43 Согласно требованиям Регистра , К = 3,43 ≥ 1,0 и. следовательно, требования к остойчивости судна по критерию погоды, удовлетворительные. По итогам расчета остойчивости составляем сравнительную таблицу.

Сравнительная таблица остойчивости по Регистру. Таблица № 4

Параметры остойчивости определяем по ДСО (Рис.11). Нормативное максимальное плечо ДСО определяем линейной интерполяции (п.4.2 настоящего руководства). При L = 91,8 м , lmax = 0,23 м. Из таблицы № 4 видно, что для судна в расчетном случае нагрузки все параметры остойчивости удовлетворяют требованиям Регистра.

4.3 Оценка остойчивости судна по Кодексу остойчивости морских судов (Резолюция ИМО А.749) Согласно требованиям Кодекса, ДСО должна удовлетворять следующим критериям: - Площадь кривой восстанавливающих плеч должна быть не менее 0,055 метрорадиана до угла крена 300 и не менее 0,090 метрорадиана до угла крена 400 или угла заливания θf, если он менее 400 . Кроме того, площадь под кривой восстанавливающих плеч между углами 300 и 400 или между углами 300 и θf должна быть не менее 0,03 метрорадиана; - Максимальное плечо должно быть не менее 60о . Однако, он может быть уменьшен до 50о при условии, что на каждый градус (10) уменьшения приходится 0,01 м увеличения плеча статической остойчивости сверх 0,20 м.

- Исправленная начальная метацентрическая высота рыболовных судов должна быть не менее 0,35 м для однопалубных судов. Для судов со сплошной надстройкой или судов длиной 70 м и более. Эта величина может быть уменьшена по согласованию с Регистром до 0,15 м; - Угол заливания θf принимается 50о или равным углу заката, в зависимости от того, какой угол меньше; -Критерий погоды:пл.b /пл. a ≥ 1,0 4.3.1 Определение плеч ветровых кренящих моментов. 1. Судно подвергается действию постоянного ветра, направленном перпендикулярно к ДП судна, с плечом кренящего момента ℓw1. 2. От угла крена θо, вызванного действием постоянного ветра, судно кренится под воздействием волн на наветренный борт на угол крена при бортовой качке θ1.

Плечи ветровых кренящих моментов ℓw1 и ℓw2 являются постоянными величинами при всех углах крена и рассчитываются по формуле: ℓw1= (ρv • Av • Z)/(1000 • g * ∆1) , м ; ℓw2 = ℓw1 • 1.5 , м

где : ρv = 504 Па – давление ветра; Av = 1015 м2 – площадь парусности; ∆1= 4603 т – водоизмещение судна; g = 9.81 м/с2 – ускорение свободного падения; Z – расстояние по вертикали от центра парусности до точки, равной половине осадки судна d: Z = Zn + (d /2) = 5,94 + (5,10/2) = 8,49 м Плечо кренящего момента: ℓw1= (504 • 1015 • 8,49)/(1000 • 9.81 • 4603) = 0,10 м плечо кренящего момента от шквального ветра: ℓw2 = 0,10 • 1.5 = 0,15 м 4.3.2 Определение угла крена при бортовой качке. Угол крена при бортовой качке рассчитывается по формуле: Θ1 = 109 • k • X1 • X2 • √ r • S , град. где: Х1 = 0,90 ; Х2 = 0,954 – безразмерные множители ; k = 0,94 - коэффициент для судов, имеющие скуловые кили (п. 4.2.2.). Величина: r = 0.73 + 0.6 • ((Zg – d ) / d)) = 0.73 + 0.6• ((5,90 – 5,10) / 5,10) = 0,82 где: Zg =5,90 м – аппликата ЦТ без учета свободных поверхностей жидких грузов; S - коэффициент, определяемый по табл. 3.2.2.3 – 4 (приложения 9) в зависимости от периода бортовой качки судна Т: Т = (2 • С • B)/ √ ho

где: ho = 0,80 м – начальная метацентрическая высота без влияния свободных поверхностей жидких грузов; С – инерционный коэффициент, определяемый по формуле:

С =0,373 + 0,023 ( В/d) – 0,043 ( L/100) = 0,373 + 0,023 (15,2/5,10) – -0,043(0,918) = 0,40

где: В = 15,2 м – ширина судна ; d = 5,10 м средняя осадка судна ; L = 91,8 м – длина судна между перпендикулярами Тогда, период бортовой качки будет:

Т = (2 • С • B)/ √ ho = (2 • 0,40 • 15,2) /0,894 = 13,6 сек При Т = 13,6 сек , S = 0,055 Угол крена при бортовой качке ;

θ1 = 109 • k • X1 • X2 • √( r • S) = 109 • 0,94 • 0,90 • 0,950 • √(0,82 • 0,055) = 180,6

4.3.3 Определение критерия погоды. Для определения критерия погоды по Кодексу с использованием ДСО, делаем построения и вычисления (Рис.13). 1. По оси плеч откладываем плечо кренящего момента от постоянного ветра ℓw1 = 0,1 м. и через полученную точку проводим горизонтальную линию до пересечения с диаграммой в точке А. Абсцисса точки А дает значение угла θ0 = 80,5 градусов от действия постоянного момента. 2. Продлеваем диаграмму в область отрицательных значений плеч на участке ВС равным углу крена θ1 = 180,6 при бортовой качке. 3. Откладываем по вертикальной оси плечо шквального моментаℓw2 = 0,15 м. и проводим горизонтальную линию. 4. Через точку С проводим вертикаль до пересечения с диаграммой в точке N и горизонталью в точке Е. 5.От начала координат откладываем угол заливания θf = 50° по рекомендации Кодекса и проводим вертикаль МР. 6. Судно считается остойчивым по критерию погоды, если заштрихованная площадь b больше или равна заштрихованной площади а, т.е. выполняется условие: пл.b / пл. а ≥ 1,0

Площадь криволинейных треугольников определяется в метрорадианах. Основание треугольников определим в радианах, а высоту - в метрах. Для определения площади криволинейного треугольника, необходимо построить равновеликий прямоугольный треугольник, площадь которого можно определить но формуле:

N = 0,5 • b • h, м2

При построении равновеликого треугольника, проводим гипотенузу FР1; таким образом, чтобы потерянная площадь S1 была равна приобретенной S2. Построение равновеликих треугольников для выпуклой и вогнутой диаграмм показано на Рис. 12 (а, б). Определяем площадь треугольника FP1M:

где: FM = 380,5 FM = θo / 57o,3 = 380,5 / 57o,3 = 0,67 рад; PM = 0.98 м – по построению; тогда: пл.b = 0.5 • 0.68 • 0.98 = 0,33 мрад

2. Определяем площадь треугольника NEF; пл.а = 0,5 • EF • EN где: EF = 220,5 EF = θo / 57o,3 = 220,5 / 57o,3 = 0,38 рад; EN = 0.27 м – по построению; тогда: пл. а = 0,5 • 0,38 • 0,27 = 0,051 мрад Критерий погоды по Кодексу : пл.b / пл.а = 0,33 / 0,051 = 6,5 По ДДО определяем плечо динамической остойчивости при θ = 30о ℓд30 = 0,13 м и при θ = 40о ℓд40 = 0,27 м Площадь под кривой между углами 30о и 40о : ℓд40 - ℓд30 = 0,27 – 0,13 = 0,14 мрад Т.к. площадь ограниченная ДСО до угла 30о равна 0,13 мрад, а 40о – 0,27 мрад Результаты расчета заносим в таблицу № 5 «Сравнительная таблица остойчивости судна по Кодексу» таблица № 5.

5. Определение посадки судна. Посадкой судна называется его положение относительно спокойной поверхности воды. Посадка судна характеризуется следующими параметрами: - осадка носом dн , м; - осадка кормой dк ,м; - дифферент Df , м; - угол крена θ , град.; - угол дифферента Ψ ,град.;

Посадку судна можно определить двумя способами:

1. Определение с помощью диаграмм, шкал, таблиц.

2. Расчетный способ.

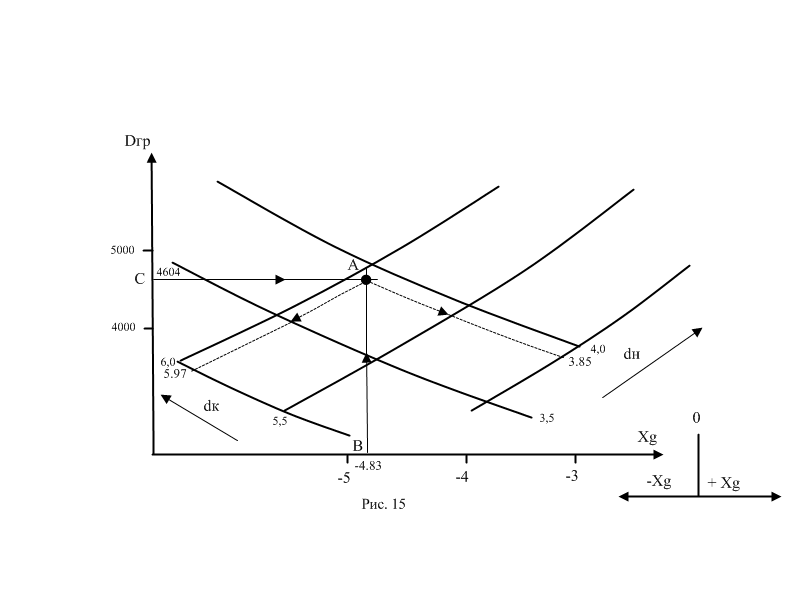

5.1 Определение посадки с помощью диаграммы Фирсова В условиях эксплуатации для оперативного контроля посадки применяется диаграмма осадок носом и кормой Фирсова. Диаграмма построена в прямоугольных координатах, по оси ординат отложено водоизмещение судна ∆1, а по оси абсцисс – отстояние ЦТ судна от миделя Хg. На поле диаграммы нанесено семейство кривых dн и dк. Для определения осадок носом и кормой ( см. приложение №10). по оси абсцисс отложить значение величины Хg и из полученной точки В (см. Рис. 16) восстановить перпендикуляр. По оси ординат отложить значение весового водоизмещения ∆1 и из полученной точки С провести горизонталь до точки пересечения с перпендикуляром (точка А). Затем, из точки А необходимо провести две линии, параллельно линиям диаграммы до пересечения с линиями осадок носом и кормой. Получаем: ∆1= 4603 т Хg = - 4,83 м По приложению 10; dн = 3,85 м dк = 5,97 м Дифферент судна ; Df = dн – dк = 3,85 – 5,97 = - 2,12м

Угол дифферента ; L = 91,8 м

5.2 Определение посадки судна расчетным способом. Для определения посадки судна расчетным способом необходимо по известному массовому водоизмещению определить объемное водоизмещение и по кривым элементам теоретического чертежа снять характеристики судна. Расчет удобно вести в табличной форме. Определение посадки судна Таблица №6

6. Выводы. Произведенный расчет показал, что остойчивость и посадка судна в условиях эксплуатации заданной нагрузке удовлетворяет Нормам морского Регистра и Кодексу остойчивости неповрежденных судов всех типов, на которые распространяются документы ИМО (Резолюция А749). Основные параметры посадки судна: Осадка носом : 3,82 м. Осадка кормой : 6,13 м. Дифферент на корму: - 2,31 м.

Литература:

1. Основные сведения по судам РТМ типа «Атлантик - Супертраулер» и БМРТ типа «Николай Островский» для выполнения курсовой работы. 2. Схематический чертеж судна для определения координат центра тяжести грузов. 3. Кривые емкости и координат центров тяжести объемов цистерн. 4. Таблица допускаемых возвышений центра тяжести судна. 5. Кривые элементов теоретического чертежа (гидростатические кривые). 6. Кривые плеч остойчивости формы (пантокарены). 7. Кривые парусности. 8. Общие требования морского Регистра судоходства к остойчивости морских судов. 9. Кодекс остойчивости неповрежденных судов всех типов, на которые распространяю документы ИМО (критерии проектирования, применяемые ко всем судам). 10. Диаграмма осадок носом и. кормой (диаграмма Фирсова). Правила классификации и постройки морских судов (морской Регистр судоходства

|

По оси осадок откладываем среднюю осадку d = 5,1 м. и из полученной точки «А» восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривыми Zп и Ау в точках а и б. Из полученных точек а и б проводим горизонтальные линии до пересечения с соответствующими вертикальными осями в точках си е, как показано на Рис 10.

По оси осадок откладываем среднюю осадку d = 5,1 м. и из полученной точки «А» восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с кривыми Zп и Ау в точках а и б. Из полученных точек а и б проводим горизонтальные линии до пересечения с соответствующими вертикальными осями в точках си е, как показано на Рис 10.

=

=  = 0,059 ≈ 0,06 м

= 0,059 ≈ 0,06 м

Ψо = (Df / L) • 570,3 = (- 12,2 /91,8 ) • 570.3 = -10,3

Ψо = (Df / L) • 570,3 = (- 12,2 /91,8 ) • 570.3 = -10,3