ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Характеристика элементов костюма. Обувь, головные уборы, аксессуары

Коротко о женском костюме ХIII и XIV веков в Европе: Белье: Камиза – нижняя одежда, в основном полотняная, представляющая из себя тунику с длинными рукавами, достаточно узкую. По бокам имелись небольшие отверстия, в которые вставлялась шнуровка. В XIII веке камизу уже перестали подкрашивать шафраном, но зато стали более щедро украшать вышивкой. Для изготовления камизы, как уже было сказано выше, лучше всего подходят сорочечные ткани, достаточно тонкие, чтобы не собираться в складки под одеждой и не раздражающие кожу при ношении камизы несколько часов. Шоссы – короткие чулки длиной до колена, сшитые из двух половин: ступни, голенища. Они шились, как из шерсти (наиболее эластичный и таким образом лучше сидящий материал), так и из льна или шёлка. Одежда: 1. Котта – нижнее платье, ярких цветов, надеваемое на камизу. Женская котта полностью закрывала ноги, а иногда имела и небольшой шлейф. Изначально рукава котты были цельнокроенными, позже стали кроить рукава отдельно и пришивать их. Затем их стали пристегивать или пришнуровывать к самой котте. У любой котты рукава были сужающимися к запястью. Дополнительное облегание от локтя до запястья достигалось с помощью шнуровки или мелких пуговиц. Книзу котта расширялась за счет добавления клиньев, идущих от талии либо от проймы. Вырез головины был достаточно невелик, поэтому разрез спереди скреплялся у горла с помощью аграфа, либо завязки. 2. Сюрко – верхнее платье. Без рукавов или с широкими и более короткими чем у котты рукавами. Длина котты и сюрко не должна быть меньше чем «по щиколотку». В зависимости от статуса подол мог быть либо «в пол», либо лежать на земле складками. 3. Мантель – полукруглый плащ. Шерсть. Подкладка лен, шерсть. 4. Шаперон – капюшон. Шерсть. Лучше всего льняная подкладка. Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду: прилегающий и свободный, расширенный книзу. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, – покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода XIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы. В противоположность сюрко котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным корсетом. Цветовое решение такого ансамбля яркое, контрастное: золотисто-желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко-синий на меховой подкладке плащ, жемчужные украшения. В XV в. пропорции женского прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется шлейфом, который достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры – животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шале-видной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой. Широкий пояс обильно украшен золотыми и серебряными пластинками. Костюм дополнен конусообразным головным убором с вуалью, высота которого достигала 70 см. Динамичные треугольные формы, повторяясь в головном уборе, лифе, юбке, рукавах, составляют основу выразительности костюма. Головные уборы (рис. 4): 1. Барбета – широкая полотняная лента под подбородком. Лен. Для знатной дамы возможен хлопок. 3. Головное покрывало – из тонкого льна, хлопка, шелка. 4. Сеточка для волос – из шелковых ниток. 5. Горж

Рисунок 4 Аксессуары: 2. Пояс-кожа, либо пояс, плетеный на дощечках. 3. Фибулы, литье и т.п. 4. Перчатки То, что ранее едва отваживалось проявиться – подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыванию, – теперь с полной определенностью производится посредством одежды, то есть появляется «мода» в современном смысле. В костюмах впервые появляются вшивные рукава, которые первоначально пришивают на один день, вечером отпарывают, так как одежда очень узка и снять ее иначе невозможно. Иногда рукава привязывают шнурками. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. С изобретением застежки и появлением распашной одежды, то есть разрезанной спереди сверху донизу, рукава начинают вшивать для постоянной носки. В костюме появляется воротник. Усложнение кроя позволяет расчленить объем и тем самым создавать костюм, подчеркивающий фигуру. В женском платье наблюдается членение на лиф и юбку. Подробнее о женском костюме ХIII и XIV веков в Европе. По-прежнему любой костюм начинался с нижней рубахи, традиционный покрой которой восходил к римской тунике. Нижнее белье средневековой женщины было представлено длинной белой льняной сорочкой, называемой шемиза или камиза. Если в XII веке сорочки стали подкрашивать шафраном для достижения приятного цветового разнообразия и для нежного запаха, то в следующем столетии их стали вышивать с безмерной щедростью. Из тщеславия, сорочку, расшитую итальянским шелком и жемчугом, стали выставлять на всеобщее обозрение, решительно углубляя проймы, открывая декольте и делая дополнительные разрезы в одежде. В 1298 году Собор в Нарбонне запретил не просто нескромные ухищрения, предпринимаемые для показа таких рубашек, но и сами вышитые сорочки. Исключение сделали только для новобрачных, за которыми закрепляли право носить изукрашенные рубахи в течение одного года после свадьбы. Камиза служила в народе одновременно и верхней одеждой. Изображения женских камиз, датированные XIII в. Край горловины камизы виден из-под котты. Виден разрез горловины камизы, застегнутый на фибулу (рис. 5). Рисунок 5. Надгробие знатной дамы, Англия, XIII в. Манускрипт происходит из Шампани, изготовлен ок. 1185–1195 гг. Виден длинный подол камизы. Рукава не видны – возможно, они засучены, либо короткие (рис. 6). Рисунок 6. Ева после грехопадения. Ms. 0010 из Библиотеки Sainte-Geneviиve в Париже.

Из-под широких рукавов блио Юдифи видны сужающиеся к запястьям длинные рукава ее камизы (рис. 7). Рисунок 7. Юдифь отрубает голову Олоферну. Ms. 0010 из Библиотеки Sainte-Geneviиve в Париже.

Из-под края котты виден край камизы (рис. 8).

Рисунок 8. Далила остригает волосы Самсону. Миниатюра из т.н. Библии Мациевски, 1244 -1254 гг., Франция.

Рукава котт обеих женщин пришиты не полностью, что позволило им вынуть руки из рукавов, и на изображении видны длинные рукава камиз, сужающиеся к запястьям, и собравшиеся у запястий в мелкие складочки. В вырезе котты роженицы мы вновь видим округлую горловину котты с вертикальным разрезом, скрепленным фибулой (рис. 9).

Рисунок 9. Роженица с младенцем и служанка. Служанка в котте и одетой под котту камизой. Рукава камизы, видимо, засучены (рис. 10). Рисунок 10. Девушка прислуживает купающейся Вирсавии.

Роженица в камизе с вырезом горловины, имеющим спереди вид треугольника (вероятно, вырез горловины в целом имеет каплевидную форму) (рис. 11). Рисунок 11. Роженица.

В центре группы нищих – женщина. Мы видим, что, хотя у нескольких нищих камиз не видно, у многих она есть, в том числе – у бедной женщины (рис. 12). Рисунок 12. Нищие.

У женщины, занятой уборкой урожая, хорошо видны длинные рукава ее камизы, сужающиеся к запястьям, поскольку руки не продеты в рукава котты. В данном случае нам не виден подол камизы (рис. 13).

Рисунок 13. Крестьянка, занятая уборкой урожая.

В двух из трех изображений мы видим длинные, сужающиеся к запястьям рукава камиз. На третьем изображении рукава камизы не видны – однако, поскольку кота закрывает все остальное, мы не можем сказать – отсутствует ли у служанки этот предмет одежды вовсе или же автор изображения предполагал, что под коттой находится камиза без рукавов (или с засученными, или сильно укороченными рукавами) (рис. 14).

Рисунок 14. Изображения служанок (или повитух) из Bible Moralisée, французского манускрипта XIII в.

В руках у служанки – камиза Вирсавии. Мы видим, что рукава камизы также длинные и сужающиеся (рис. 15).

Рисунок 15. Давид наблюдает за купающейся Вирсавией. Псалтирь Людовика Святого, 1244 – 1254 гг., Франция.

Особенность кроя – глубокий разрез, позволяющий кормить грудью, не расстегивая ворот камизы (рис. 16).

Рисунок 16. Мария с Христом и Иосифом, Франция, конец XIII в.

Замужние женщины изображены с головными покрывалами, незамужние девушки – без головных уборов. Девушка вверху слева одета в камизу и, поверх нее, в блио с широкими длинными рукавами – такая одежда была в большой моде у знатных женщин в XII в. Девушка рядом с нею одета в длинную камизу, доходящую почти до земли, подол которой выглядывает из-под ее блио или котты. Вторая слева женщина в среднем ряду подняла подол своего блио или котты – мы можем видеть, что камиза имеет столь же значительную длину (рис. 17).

Рисунок 17. Миниатюра конца XII в., из германского манускрипта «Jungfrauenspigel» («Speculum Virginum», «Зерцало девы»).

Здесь изображены прядущие в домашней обстановке женщины. Мы можем видеть, что их камизы весьма длинные, почти до пят. Рукава сужаются к запястьям. Одна имеет спереди вертикальный разрез, идущий от горловины; другая, видимо,– простую горловину округлой формы. Камизы ничем не украшены (рис. 18).

Рисунок 18. Изображения из cod. 1898, Австрийская Национальная библиотека, 1295–1300 гг.

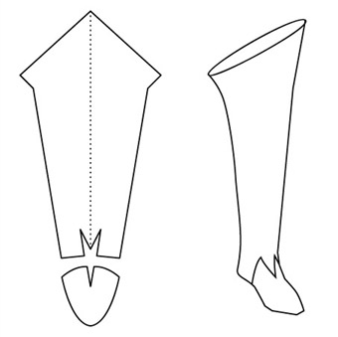

Кроме рубахи женщины носили шоссы (рис. 19).

Рисунок 19

Шоссы были непременной деталью туалета средневековой женщины. Шоссы шили точно по ноге из тонкой пластичной ткани любого цвета. Шились как из шерсти (наиболее тянущийся и, как следствие, лучше сидящий материал), так и из льна или шелка. Известен шерстяной материал, который в XIII—XIV веках предназначался только для изготовления чулок и который отличался рельефностью поверхности, тем, что называется "выработкой". Женские шоссы представляли из себя чулки длиной до колена, сшитые из двух половин: ступни и голенища. Шоссы закреплялись подвязкой под коленом. Подвязки шосс были, вероятно, либо тканные, либо кожаные. С начала XIV века предпочтение стали отдавать черным или серым шоссам, порой – черно-белым, "мраморным". В повседневном обиходе появились шоссы с твердой кожаной стелькой, пришитой изнутри. К таким чулкам не надевали ни туфли, ни башмаки, а если нужно было выходить на улицу, то привязывали деревянные сандалии на платформе, именуемые patins – патэн. Эти деревянные сандалии были настолько удобными, что даже в XVII веке европейцы носили похожие на них платформы вместо галош. На сорочку надевали платье, именуемое cotte – котт, или котта. Эта одежда появляется с XIII века, она аналогична мужскому блио (полотнище, перегнутое пополам, с отверстием для головы на месте сгиба), вначале свободное, затем скрепленное на боках, а впоследствии и сшитое. Котт вытесняет в XIII веке блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому "платье". Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма. Эта замечательная вещь заменила примитивные варварские туники и слишком женственные одежды XII столетия. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в XIII веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета; в первой половине XIV века – розово-фиолетовый, зеленый, синий, до десяти оттенков коричневого. Сote в 13 веке – повседневная свободная туника, являющаяся главным предметом одежды обоих полов. Платье могло быть сшито либо из льна, либо из шерсти, либо из шелка (в зависимости от статуса и погодных условий). Домашняя котта знатной дамы шилась из шелка. Котта этого времени имела узкий верх, шнурованный сбоку или сзади, и широкую, за счет вшитых боковых клиньев, юбку. Кот-туника, или платье, стягивалась шнуровкой на боках, спине и груди, пока не догадались сформировать вытачки и тем перейти к форме платья, которое в русской терминологии получило название платье принцесс, в терминологии Франции – котарди. Котта подпоясывалась определенным образом ремнем из кожи и закладывалась над ним дробными складками (Приложение № 3, 4). Длина котты варьировалась от еле закрывающей обувь у крестьянки – они могли такжеподворачивать подол во время полевых работ (Приложение № 5) – до длинных платий со шлейфом у знатных дам. Для того, чтобы ходить и танцевать в длинных платьях со шлейфом, требовалось определенное умение и привычка. Ворот часто дополнялся разрезом – амиго (ударение на "о") (amigaut), который делался для упрощения процесса одевания котты, потому что на ней делалась маленькая горловина во избежание выглядывания шемизы (рис. 20).

Рисунок 20 Амиго застегивали фибулой, либо пришивали пуговицы (рис. 21).

Рисунок 21

Поясной ремень обычно делался из полоски кожи с пряжкой и хвостовиком. На ремень часто делали литые поясные накладки, которые в зависимости от достатка могли быть из олова, меди, серебра или золота (рис. 22).

Рисунок 22 За скульптурной формой платья последовали и рукава, которые слегка пришивались, ибо секреты кроя проймы были еще не открыты. У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Рукава часто заканчивались манжетом в виде раструба. Уже в XIII веке платья были так обужены, что пришлось по примеру восточных одежд пришивать воздушные петли и застегивать на пуговицы перед и рукава платьев (или, как было сказано выше, шнуровать). В свою очередь это привело к идее разделения платья на 2 части – лиф и юбку, что открыло новые возможности (XIV век) в искусстве индивидуализации костюма и обогатило фантазию украшения костюма выбором застежек, пуговиц, формой выреза горловины, а юбки – складками и сборками. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, – отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристёгивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью. Поскольку фасоны и покрой рукавов для мужской и женской одежды были одинаковы, ими охотно обменивались влюбленные, через вещь получавшие "доступ к телу" своего избранника или избранницы. Рукава "легко отпарывались, и молодые девушки носили в своих сумках иголки с нитками, когда играли в игру "с отпоротыми рукавами". Это объясняет обычай рыцарей во время турниров водружать на свой щит или шлем рукав, преподнесенный дамой". На турнирах, постепенно превращавшихся в увлекательный спектакль, восторженные зрительницы прилюдно срывали с себя рукава и дарили их вместе с лентами и кошельками особо приглянувшимся бойцам. Котт похож на Т-образную тунику-далматик, но места присоединения рукавов замаскированы вышитой тесьмой. В длинном виде это называется робой.В XIV веке знатная женщина была одета в платье – роб с узким лифом, талия которого кончалась сразу под грудью. Из-под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышавшая рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом. Рукава могли быть как узкими, так и широкими. В первом случае они кончались раструбом, прикрывающим большой палец руки, во втором – украшались мехом, аппликацией из сукна, подшивались парчой или тканью другого цвета. Если платье было суконным, оно могло иметь рукава, изрезанные особой формой рисунка (Приложение № 6–9). Поверх котты с ремнем надевалось surcot – сюрко, само название которого указывает на то, что это одежда, надеваемая поверх другого платья. Предположительно, в странах с холодным климатом, сюрко представляло собой платье из теплой шерстяной материи. В странах с теплым климатом оно могло быть сшито из более легких материалов. Крой сюрко был подобен крою котты (Приложение № 10, 11). С XIII века талия платья стала удлиненной, а юбка приобрела шлейф. К XIV веку в моду входит безрукавное сюрко, обшитое по вырезу и по огромным проймам мехом. Это платье было принадлежностью знати. В XIV веке сюрко укоротилось до бедер и превратилось в одежду типа душегреи. Верхнее платье имело различные рукава, а также делалась без рукавов и с небольшими проймами (рис. 23). Рисунок 23

Либо с широкими укороченными рукавами (рис. 24). Рисунок 24 В ряде случаев эти рукава не пришивались в месте соединения с основной частью сюрко до конца. Впереди образовывались своеобразные прорези, при наличии которых рукава можно было не одевать, а оставлять свободно свисающими по бокам (рис. 25).

Рисунок 25 Проймы обычно украшали мехом, а разрезы оформляли пуговками из самых разных материалов – часто на одно верхнее платье прикрепляли по нескольку десятков пуговиц: то из кости, то из золота или серебра, то из грушевидного жемчуга. Рукава могли быть длинными и узкими, завязанными снизу узлом, чтобы не волочить их по земле. Могли быть широкими, колоколообразными, или короткими, с пришитой до локтя длинной декоративной полосой ткани, свисающей к полу. По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. В юбку иногда вшивали спереди кусок собранной в сборку ткани, так как считалось модным драпировать ткань юбки на животе. Отсюда и постановка женской фигуры со слегка откинутой назад спиной, и жест рук, сложенных перед животом. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Женское сюрко могло шиться со шлейфом, в который плавно переходила спинка и который приходилось придерживать рукой. Посторонние люди – слуги, пажи, придворные дамы или девицы несли шлейф только во время официальных церемоний. В присутствии дам более знатного происхождения, не говоря уже о членах королевской семьи, не дозволялось пользоваться услугами собственной свиты, и каждая благовоспитанная девица смолоду училась изящно подбирать шлейф и аккуратно драпировать его то на коленях, то на полусогнутой руке. Шлейф и удлиненную по бокам юбку часто подбирали и закалывали на бедрах, показывая нижнее шелковое платье. Имея дело с однообразными покроями и формами, женщина могла проявить свою фантазию и изобретательность благодаря разнохарактерности самих драпировок. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем. До середины XIV века парадные сюрко шили из наиболее ценной материи, включая византийские самиты, тисненый бархат и чистейший китайский шелк. Привычными материалами были сендал, разновидность тафты, и шерстяной драп, известный под названием ecarlate – экарлат. Это слово обозначает в первую очередь цвет – знаменитый пунцовый цвет бургундских красильщиков, но экарлатом называли в средневековье и высококачественную шерстяную ткань всех оттенков красного: алую, красно-фиолетовую, розово-лиловую, кроваво-красную, темно-красную и красную с серебристым отливом. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военным платьем или если в костюм включались атрибуты власти. В XIII и XIV веках в женских платьях увеличивается декольте; оно теперь расширилось к плечам. Во всех слоях населения женщины носили накладные нарамники, иногда длинные, иногда укороченные до середины икр. Нарамники иногда опоясывались. Верхняя одежда: поверх подпоясанной котты надевался типичный для этого периода легкий плащ mantel – мантель (делался по выкройке полу-солнце) (рис. 26)

Рисунок 26

По покрою мантель был похож на полукруглый шап, но в отличие от старинной накидки едва набрасывался на плечи, спускался за спину и удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Если шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их придерживали рукой. Во многих памятниках готической эпохи был увековечен этот характерный жест — рука, легко прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке. Плащ-мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников и беспечного времяпрепровождения. Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и подбитых беличьим мехом и горностаем. В качестве защиты от холода и ненастья, а также для путешествий использовались круглые плащи, надевавшиеся через голову и имевшие разрезы по бокам. От традиционных накидок их можно отличить по рукавам и пелерине. У плаща housse – усе были широкие рукава и капюшон, иногда пелерина; он был похож на грубое бесформенное пальто и может считаться прототипом бесчисленных пальто – карриков, епанчей, бурнусов и шинелей XVIII–XIX веков. У плащей, именуемых herigaut – эриго и gamache – гарнаш, рукавов не было, но имелась большая пелерина, завязываемая спереди меховыми "лапками". Надевали и плащ пенула. Без плаща полный костюм по-прежнему невозможен. Римские плащи частью уходят из средневекового костюма, частью трансформируются.

Рисунок 27-б Рисунок 27-в Палудаментум (рис. 27в: 2, 3) и пенула (рис. 27б: 1-3) еще существуют в мужском и женском костюмах. Но палудаментум стал мантией, а пенула – женским плащом. Пенула: 1) Плащ с капюшоном; одежда простого народа. 2) В период Высокого Средневековья верхняя одежда знатных дам. Пенула имела прорези для рук, большой вырез для головы и шлейф. Обычно вырез окаймлялся меховым оплечьем в виде круглого воротничка. Плащ был полукруглый или круглый, с передним разрезом, на груди застегивавшийся пряжкой. Все большие плащи-пальто ставились на мех, который изводился в этот период в неимоверных количествах. На один такой плащ требовалось от двухсот шкурок выдр до двух тысяч шкурок. Только за 1316 год французский король Филипп V Длинный потратил на всевозможное верхнее платье шесть тысяч триста шестьдесят четыре беличьи шкурки. К середине XIV века природные ресурсы настолько истощатся, а цены на мех так возрастут, что и без устрашающих королевских указов и папских булл меховые опушки останутся лишь на церемониальном платье и на мантиях рыцарей, входивших в элиту крупнейших светских орденов. Носили и так называемый пелиссон (pelisson), который в XI-XII веках представлял собой подбитое мехом безрукавное платье длиной до бедер или колена, часто поддевавшееся под верхнее платье для утепления. К началу XIII века пелиссон превратился в длинное и богатое одеяние, на лицевую часть которого шли материи очень хорошой выделки, а внутренняя сторона была подбита дорогим мехом (чаще беличьим, иногда – куньим). В XIII веке на обычное верхнее платье были перенесены гербовые знаки, которыми до той поры украшали только котт-д'арм – накидку на доспех и намет. Поначалу цветной рисунок герба просто "впечатывали" в ткань налатника, используя специальные резные формы-печати; способ нанесения краски так и назывался: bature – батюр, что значит "набивка". Позже гербовые знаки стали вышивать золотом и серебром с примесью шелковых ниток, а материал для военного платья подбирали в цвет гербового поля. Знатные дамы охотно носили изображения сразу двух гербов – и своего мужа, и своего отца, это подчеркивало чистоту их происхождения. Женское платье, называемое sorquenie – соркани, предвосхитило появление в середине XIV века одежд, плотно облегавших тело и моделировавших его изгибы. Соркани, имевшая вид узкой укороченной котты, подчеркивала бюст и талию, для чего делалась шнуровка и спереди, и по бокам. На груди завязки не затягивались до самого верха – это и не предусматривалось фасоном, нижняя одежда была видна как никогда, и женщина выглядела соблазнительно полураздетой. Естественно, такие платья не могли нравиться людям строгих правил и блюстителям традиций, кроме того, происхождение соркани было весьма подозрительным – испанцы позаимствовали соркани у арабов, и она считалась одеждой нехристианской. Женская обувь была сходна с мужской: имела заостренные носки и изготовлялась из цветной мягкой кожи или дорогих плотных тканей.Мужская и женская обувь различалась не по покрою или отделке, а только по размеру, не считая, конечно, обуви из воинского костюма. Любая обувь из тонкого материала подбивалась мехом или парчой и имела внутри стельку из пробки. Туфли, полуботинки и полусапоги, характерные для этого периода, украшались вышивкой, кистями и пуговицами. Всевозможную обувь, в принципе, можно разделить на две категории: туфли и башмаки. Туфли делали из кожи или ткани, по форме они напоминали современные мягкие туфли; их надевали только дома или в сапоги. Вся обувь в рассматриваемом периоде не имела каблуков, но, порой, изготавливалась с роскошными украшениями (яркие цвета, вышивка, мозаичная кожа) и аксессуарами (тесьма, пуговицы, язычки, ленточки) (рис. 28).

Рисунок 28

Прическав это время несколько изменилась. Существовало множество вариантов "оформления головы" средневековой дамы. Сугубо женские прически и головные уборы отличались исключительной живописностью и выразительностью, были тщательно продуманы и выполнены. Если девушка была не замужем, то она свободно могла разгуливать с распущенными волосами (лучше подвитыми) (рис. 29), украшенными венком или обручем.

Рисунок 29

Лучшим украшением считались сами волосы, длинные и блестящие, поэтому лишь в праздничные дни и при дворе девушки дополнительно обвязывали голову лентами или надевали венки. Tакая прическа была свидетельством их невинности, дозволенным средством обольщения и указывала на принадлежность к отчему дому. Она объединяла и наследниц крупнейших феодальных владений, и дочерей простых ремесленников, надолго став внесословным знаком принадлежности к христианскому сообществу. И девушки, и замужние женщины также заплетали косы, но в эпоху высокой готики длинные косы вышли из моды. Косы теперь не спускали на плечи, а укладывали над ушами в так называемый «бараний рог». При этой прическе уши закрывались, а шея была открыта. Для сооружения красивой пышной прически требовалось много волос, гладких и закрученных в локоны, и с середины XIII века в привычный обиход возвратились всевозможные накладки и шиньоны. Парики, которыми так злоупотребляли модники и модницы в эпоху античности, в подлинных средневековых источниках не упоминаются, зато о накладных волосах, называемых "волосами мертвых", писали разные авторы. Подколотые волосы аккуратно убирали в сетку из шелковых крученых нитей любого цвета, а иногда из белой пряжи. В благородном сословии такая прическа считалась не просто домашней, но очень интимной и демонстрировалась только близким людям, имевшим право входить в личные покои замужней дамы. Более разнообразными в этот период стали головные уборы, самые старые из которых восходили к эпохе Меровингов, а самые новые рождались буквально на глазах и едва ли не каждый день. В XIII–XIV веках носили aumusse – омюс (омюз) – головной убор, похожий на разрезанный спереди капюшон, с концами, завязанными вокруг шеи, напоминает чепец с меховой пелеринкой. Омюз был общим для мужчин и женщин. Омюз носили чаще гражданские лица, чем рыцари чаще всего горожанки. Во Франции омюз на горностае считался знаком принадлежности к августейшему семейству и включался в выходные костюмы королей и принцев крови. Еще одним головным убором этого типа был горж, характерный не только для XIII и XIV веков, но и для XV века. Его носили женщины всех слоев населения – и простые горожанки, и герцогини. Он напоминал сшитую из ткани трубу, расширенную по краям, с разрезом сзади. Замужние женщины по-прежнему покрывали голову платками. Самый простой из них – барбет – представлял собой небольшую косынку, закрывавшую подбородок; концы его завязывались на голове. При выходе на улицу поверх барбета обычно накидывали покрывало. Замужняя дама могла ходить в сочетании барбет – лента, которая охватывала голову под подбородком и крепилась на макушке булавками – плюс филет – полоса материала на жесткой основе (ткань, кожа, пергамент), которая охватывала голову как обруч, венец или корона. Существовало также несколько вариантов филета – он мог быть просто прямой, не фактурный по всей длине, мог быть гофрированным (рис. 30).

Рисунок 30

А мог иметь гофрированную сборку только сверху (рис. 31, 32).

Рисунок 31 Рисунок 32 Под филет, судя по миниатюрам из Библии Мациевского, часто одевали сеточку, под которую убирали волосы. Иногда сеточку носили отдельно, без каких бы то ни было головных уборов сверху (рис. 33).

Рисунок 33

Взрослая женщина также могла носить две ленты, типа барбет – одну длинную, как описывалось ранее, а одну короче, которая обхватывала лоб и затылок на манер низко сидящего обруча. Сверху накидывалось покрывало, которое либо также закреплялось по бокам булавками, либо фиксировалось обручем или цветочным венком (рис. 34, 35).

Рисунок 34 Рисунок 35

Так, с вуалью на голове, именовавшейся в этот период couvre-chef – кувр-шеф, что значит "главное покрывало"(английское название этого же головного убора – вимпл), замужняя женщина появлялась перед посторонними. Несмотря на торжественное название, покрывало могло быть небольшим и совсем скромным. Настоящий кувр-шеф обязательно делали из тончайшего полотна, на выработке которого специализировались мастерские Реймса. Покрывала из реймской ткани носили как парижанки, так и жительницы Палермо и Дижона. Полотняный платок-вуаль складывали в длину и подвязывали им подбородок, обрисовывая щеки и придавая лицу идеальные очертания; концы кувр-шефа закалывали на макушке. Поверх малого кувр-шефа надевали обручи и диадемы или набрасывали второй платок, который старались искусно подвернуть и задрапировать. Поскольку не существовало определенной схемы ношения двойного кувр-шефа, к середине XIV века такой головной убор выглядел настолько замысловато, что с первого взгляда было не легко понять, как он сделан и на чем держится. На верхнюю вуаль тоже надевали обручи, шляпы, омюсы и съемные капюшоны. Очень часто из белёного полотна делали жесткое кольцо-валик около восьми-десяти сантиметров в высоту, надевали его как шапку и булавками прикалывали к малому кувр-шефу. Это сооружение, похожее на легкую светлую капитель, было одним из самых красивых головных уборов средневековья. В царствование Филиппа IV Французского (1285–1314) к полному кувр-шефу стали подкалывать еще один кусок тонкого полотна, который полностью закрывал шею и заправлялся за вырез платья. Все упомянутые головные уборы не принято было вышивать и их ценность определялась качеством материи — чем тоньше была вуаль, тем богаче считался весь женский костюм. Вариант головного убора, называемый полный кувр-шеф, когда к верхнему покрывалу добавлялось еще и нижнее, которое закрывало шею, грудь и плечи, видим на иллюстрации (рис. 36).

Рисунок 36

Вдовы дополняли полотняный головной убор белой пелериной из шелка или из плотной льняной материи, которую покрывали узором из вышитых черных слез, а некоторые прикрепляли к пелерине черный стеклярус, имевший форму капли. В средневековой литературе, в частности в хрониках, встречаются упоминания о женских шляпах из бархата, украшенных жемчугом, золотыми шнурами и живыми цветами всех видов; они были похожи на мужские фетровые шляпы, но делались пониже.

Представительницы низших сословий, не мудрствуя лукаво, для простоты и удобства просто повязывали на голову платок, убирая под него все волосы (рис. 37).

Рисунок 37 Аксессуары. В холодную или дождливую погоду незаменимой защитой был и остается капюшон, который во французской транскрипции звучит, как шаперон. Он представлял из себя капюшон, который не пришивался к одежде. Первоначально шаперон представлял собой капюшон с пелериной, скреплявшийся застежкой на шее, который использовался всеми классами общества как дорожная одежда для защиты от дождя и ветра, причем его носили равно женщины и мужчины. При необходимости капюшон можно было сбросить на спину, и использовать шаперон в качестве короткого плаща. Среди исследователей нет согласия, называлась ли эта ранняя форма собственно шапероном, или же носила имя «худ» (англ. hood – капюшон). Затем шаперон стал мужским головным убором. В XIV веке шлык (конец) шаперона был очень длинным и мог спускаться до талии и ниже. Но в XIII веке этот кончик был намного короче, так как его длина не носила никакого функционального значения. Пелерина шаперона в XIII веке также была не велика, особенно у знати. Существует лишь несколько изображений шаперона с большой пелериной из Библии Мациевского и Жития Эдуарда, но и там в подобных капюшонах изображены пастухи (рис. 38).

Рисунок 38 Огромное внимание уделяется ювелирным украшениям – пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивают изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди – массивные цепи, в руке носовой платок с уголком – золотым сердечком. На шее – ожерелье из крошечных золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплены четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный коготь – зубочистка. Практически одинаковыми у мужчин и женщин оставались перчатки, кошельки, платки, ленты и прочие дополнения к костюму. Люди благородного звания продолжали носить длинные драгоценные шарфы. В 1774 году при вскрытии гробницы Эдуарда I Английского был найден шелковый шарф, вышитый жемчугом и золочеными цветочками с гравировкой. Самыми компактными аксессуарами в XIII веке были кошельки-омоньеры. Омоньер (aumoniere) – кожаный мешочек для мелких денег, прикрепленный к поясу. Носили его в XIV и XV веках как мужчины, так и женщины. Омоньеры представляли собой четырехугольную сумочку, которая стягивалась в верхней части шнуром и становилась похожа на трапецию. Нижний край кошельков украшали тремя кисточками (или пумпонами) – по одному на каждый угол и в середину. Оформляли эти аксессуары либо плетеной сеточкой (подобно той, которую одевали под филет), либо вышивали. В Библии Мациевского и Манессе встречаются кошельки с сеточкой (рис. 39, 40),

Рисунок 39 Рисунок 40

а вот вышитые есть в испанской археологии (рис. 41). Рисунок 41 Омоньеры подвязывались либо непосредственно к поясу, либо на специальную "качельку" (Приложение № 12). Сумки-сухарницы, предназначенные для странствующих пилигримов, были намного больше в размере. Данный аксессуар шился из прямоугольного полотна, которое как бы делилось на 3 части: нижнюю заворачивали наверх и пришивали по бокам к средней части, а верхняя служила клапаном. Такие сумки носились на длинной лямке через плечо (рис. 42).

Рисунок 42

Фибула (лат. fibula, скоба) – металлическая застёжка для одежды, одновременно служащая украшением. В средние века – металлическая застежка для одежды; имела вид булавки, заколки со щитком, обычно богато украшенным (рис. 43, приложение № 13).

Рисунок 43 Латенская (вверху) и римская фибулы Составными частями фибулы являются: · игла, предназначенная для скрепления одежды · иглодержатель — узкий канал или желобок, в который входит конец иглы; имеет целью удерживать иглу в данном ей положении и предохранять от уколов · дужка, или корпус фибулы · пружина, соединяющая дужку с иглой

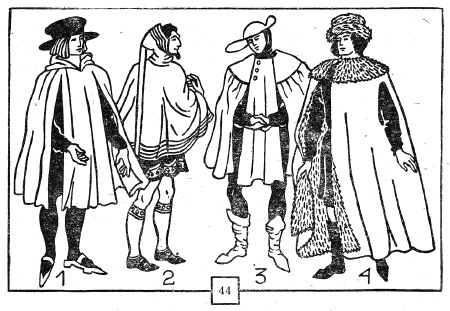

Аграф (ст.– франц. agrafe – "зажим, скрепка, крючок") – платяное украшение для застежки в женском костюме отворота горловины, наиболее модное в средние века. В Средневековье, в одежде эпохи Готики – крепление, которое выполнялось обычно в виде пластины, венка, розетки с крючком и петлей; иногда из драгоценных металлов – золота, серебра с рельефным декором, чеканкой, эмалью. В отличие от античных фибул, средневековый аграф представлял собой не заколку, а застежку, пряжку (рис. 44).

Рисунок 44 Перчатки, по-прежнему выполнявшие многообразные функции, считались одним из самых ценных дополнений к костюму. Длинные и короткие, с пальцами и без, на пуговицах и завязках, из кожи, замши и из шелка, они вышивались жемчугом, эмалевыми подвесками и металлическими пластинками с насечками и чернью. В средние века, начиная с XI века, женщины носили перчатки из белого полотна длиной до локтя в качестве украшения. Шелковые и кожаные перчатки, украшенные вышивкой и драгоценными камнями, распространились в средневековье как предмет роскоши, аксессуар костюма привилегированных сословий. В XIII веке появились первые вязаные перчатки. Перчатки инфанта были связаны из тончайшего шелка и украшены гербовыми знаками двух королевских домов, сделанными из золотых блесток, серебряного и цветного бисера (рис. 45).

Рисунок 45 Специфика костюма в отдельных странах и регионах: Испания, юг Франции

Нижним бельем в испанском костюме также служила шемиза. Но, скорее всего, немного другого кроя, чем традиционные европейские. Существует версия о возможном существовании в Испании цветных (голубых, розоватых) нижних рубах (рис. 46). Рисунок 46

Но более привычным и естественным даже для Испании остается белый цвет шемизы. На одной из миниатюр в Кантигах есть изображение женщины в расшитой шемизе со шнуровкой на левом боку. По данным статьи "Одежда испанских христиан в 13 веке" (рис. 47) такая рубаха называлась “сamisa margomada” и была запрещена в 1258 году в Севилье, как слишком откровенная. Рисунок 47 В Испании были распространены как шемизы свободного кроя, так и со шнуровкой с одной или обеих сторон. Поверх шемизы одевали платье – сайю. Данная деталь гардероба была представлена в нескольких вариантах: • Свободная сайа, которая могла застегиваться на пуговицы у шеи (рис. 48). Рисунок 48 • Приталенная сайа (encordadas). Нужный эффект достигался использованием шнуровки с обеих или одной стороны. Шнуровка не затягивалась наглухо, а делалась так, чтобы в просветах междушнуром была видна шемиза. Обе эти сайи могли быть как с рукавами (cozedizas), так и без рукавов (ecotadas). Поверх сайи надевались пелотт (pellote), который мог быть сшит по одной из трех базовых выкроек: • Свободного покроя, со свободными рукавами, по длине короче, чем сайа – такой вид верхнего платья перешел в 13 столетие из предыдущего. • Второй вариант пелотт - также свободный, но без рукавов. • И третий вариант – соответствует европейскому классическому безбокому сюрко, носилось чаще всего поверх saya encordada. Такой пелотт чаще всего изображен на королевах, представительницах их свиты, любовницах королей (рис. 49).

Рисунок 49 Мантель также как и в остальной части Европы представлял собой полукруг. Помимо стандартного для остальной Европы комплекта в Испании существовали еще один вид верхней одежды, называемый “the piel” (ранее известный, как pellizon) – разновидность верхней одежды на меху. Мех зашивался между основной тканью одеяния и подкладом таким образом, что по краям оставалась опушка (рис. 50).

Рисунок 50

Испанская одежда, как и в других европейских странах в средневековье, была достаточно велика. На разных миниатюрах она варьируется от длины "в пол" и открывающей носки туфель до платий, образующих складки вокруг ног ее обладательницы. Таким образом, можно предположить, что чем богаче была одежда, тем длиннее, равно как и во всей Европе. В Испании материалы, использовавшиеся в изготовлении одежды, были представлены следующими тканями: Шелк. Использовался в основном представителями благородного сословия. Xamit/jamet. Шелк особой выделки, привозимый с востока. Термином "самит" обозначают группу средневековых тканей как гладких так и узорных, фон и рисунок в которых образован уточными нитями. Главная основа спрятана. По-английски самит называют "weft-faced compound twill". Сenda. Разновидность тафты. Вероятно, такая ткань делалась не всегда из шелка, но так же из льна. Широко использовалась для пошива банеров. Citatón и ciclatones/ciclatoun. Ткани, производимые в Испании, в которых комбинировались шелковые, металлические и льняные нити. Широким распространением пользовались одежды с вытканными крупными полосами. Головные уборы. 1. Circlet. Полоса ткани, лента, обруч из металла, одетый поверх распущенных, слегка подвитых волос. Девочки и незамужние девушки могли носить цветочный венок (Рис.37). 2. Hair net. Сеточка для волос. Носятся в Испании, как и в остальной части Европы с барбетт и филетом (рис. 51).

Рисунок 51 3. Rectangular veils. Прямоугольные покрывала. На миниатюрах часто изображены с полосами и бахромой по краям. Вероятно, сделаны из прозрачных и полупрозрачных тканей, типа вуаль (рис. 52).

Рисунок 52

4. Fillet. На миниатюрах встречаются изображения классического филета, который носили и в остальной Европе. Подобие его нашли в Huelgas: в основе для жесткости и для поддержки формы – пергамент, обтянутый сверху льняной тканью. Барельефы и археологические находки рассказывают и о другой разновидности данного головного убора. Например, были найдены гофрированные полотна тонкой ткани длиной около 6 метров (рис. 53). Если ориентироваться по фотографиям каменный женских головок (рис. 54), то такую ткань оборачивали вокруг головы до получения желаемой формы.

Рисунок 55 Рисунок 54

Следующие головные уборы особенные и относятся к характерной только для Испании "высокой" моде. 5. Cylindrical, top larger than the bottom. Цилиндрическая форма, верхушка шире, чем основание. Редко встречающиеся головные уборы, кроме как в "Книге Игр" (рис. 55).

Рисунок 55 6. Short cylinder. Короткий цилиндр. Обычно имеют в дополнение полосу ткани под подбородком (рис. 56).

Рисунок 56 7. Tall cylinder plus horn. Высокий цилиндр с рожком. Часто с декоративными отделками или полосками, мог быть дополнен свисающими на лицо полосами ткани, которые, возможно, происходили от мавританских завес лица (рис. 57).

Рисунок 57

8. Tall cylinder. Высокий цилиндр. Такие головные уборы могли иметь вышивку, плиссировку, могли быть украшены по верхнему краю жемчугом и, возможно, обозначали принадлежность к королевскому дому. Платок, обмотанный вокруг головы, с торчащими сзади концами (рис. 58).

Рисунок 58

Маленькая вышитая шапочка, прикрывающая только макушку женщины (рис. 59).

Рисунок 59

Также в "Книге Игр" есть миниатюры с головным убором, подобным тюрбану (рис. 60).

Рисунок 60

И с девушкой в шляпе с широкими полями (рис. 61).

Рисунок 61 |