ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| IV Вокально - хоровой анализ

IV.1. Тип и вид хора Тип хора – однородный женский. Произведение написано для мужского хора или хора мальчиков. Женские голоса не допускались к исполнению духовной католической музыки. Вид хора – трёхголосный. Divisi в партии сопрано: СI, СII, А.

IV.2. Диапазоны и тесситурные особенности Сопрано I: а – f2 Сопрано II: e – d2 Альты: a – c2 Общий: а – f2 Тесситура хоровых партий неоднородна. Партия С1 расположена на переходных звуках в динамике p, pp. Это вызывает определенные трудности при разучивании произведения. Тесситура партии С2 средняя удобная. В партии А низкие звуки написаны в динамике p, это удобно, а средние звуки – в динамике f, что вызывает сложности в исполнении. Степень вокальной загруженности вследствие неодинаковых тесситурных условий неоднородна. По объёму певческого материала партии почти равноценны, но тесситурные условия разные. Партия С1 находится в самых трудных условиях, так как, почти весь вокальный материал расположен на переходных звуках в динамике p, pp. Голосоведение в хоре плавное, внезапных скачков нет, все приготовленные. хоре плавное, внезапных скачков не. бля.о, остальные голоса создают гармонический фон (в силу применения композитором преимуще В данном хоровом произведении используется большей частью дыхание по фразам. Их непродолжительность по времени (2 либо 4 такта) способствует экономному и равномерному выдоху. Однако окончание фраз может спровоцировать снятие звука с дыхания.

Движение при этом должно быть спокойным, сохраняющим ощущение энергии движения. Собранная и упругая певческая опора будет способствовать активности и собранности звучания. На качество певческого дыхания, тембр, формирование гласных влияет атака звука. В данном хоровом произведении на неё следует обратить особое внимание, так как все партии часто вступают одновременно и не должны нарушать общий характер произведения, т.е. должна быть однотипная мягкая атака звука. Сохраняющая чистоту тембра и создающая условия для эластичной работы связок, при которой недопустимы «подъезды». Ведущим элементом певческой техники в данном произведении является приём вокального звуковедения – legato. Для его достижения необходимо выразительное исполнение интонаций, фраз, ясное ощущение движения, все гласные должны «перетекать» из одной в другую.

IV.3. Хоровой строй Главная трудность строя как гармонического так и мелодического состоит в том, что основная тональность произведения a-moll. Н. М. Данилин говорил: «Никто никогда не пел чисто в тональности a-moll» Мелодический строй Сопрано 1 В соответствии с тем, что движение мелодии происходит вокруг интонационных центров – главных ступеней минорного лада, 1 и V ступени интонируются высоко. Звуки, опевающие эти ступени (II; VI; IV), должны исполняться остро, с ощущением разрешения в тонику, на дыхании, с тенденцией к повышению.

Главная трудность интонирования – 2б. в восходящем движении. Это «широкий» интервал, который, как правило, певцы интонируют низко. По выражению Шютца, низкое интонирование 2б вверх лежит в крови у необученных певцов.

Определённую трудность представляют те места, где используется восходящее мелодическое движение на интервал м. 3. Исполнение при движении мелодии вниз требует тенденции к повышению, звуковой наполненности и опертого дыхания. Поступенное движение вниз должны исполняться без форсирования звука Интонационные трудности в партии вторых сопрано: В произведении там, где есть повторяющиеся звуки, необходимо сохранить пульсацию. Внутренний ритм, поддерживать звуковедение. с ощущением разрешения в устойчивые ступени. хорошим дыханием. Сложность представляет пение переход от минора к мажору: высокое интонирование VII гармонической в миноре и V в мажоре. Эти переходы необходимо тщательно пропевать, чувствуя тяготение к тоническому центру. Интонационные трудности в партии альтов: В этой партии следует обратить внимание на нисходящие и восходящие скачки, а так же: 1. Нисходящее тоническое трезвучие в низкой тесситуре. 2. Скачок на 6м. вверх. 3. Интонирование IV в тональности C-dur. 4. Интонирование 2б. и 5ч. и затем 4ч. 5. Диатонический полутон в тон.a-moll. Все эти скачки нужно интонировать устойчиво, в одной позиции, на хорошем дыхании. Гармонический строй В гармоническом языке преобладают консонирующие созвучия (минорная и мажорная тоники, мажорная доминанта, субдоминаната, вторая ступень). Сочетания этих аккордов в чистом виде представляют большую сложность, чем диссонирующие гармонии. При выстраивании же гармонической вертикали необходимо опираться на внутриладовые тяготения. Диссонансы появляются в результате неаккордовых звуков (задержаний, проходящих и вспомогательных). Такие аккорды выстраиваются следующим образом: поётся аккорд в основном виде, затем подстраивается неаккордовый звук вне ритма.

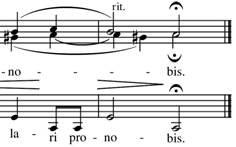

IV.4. Хоровой ансамбль Частный ансамбль Метроритмический ансамбль Темп – это всегда определённая сфера образов, неразрывно связанная с восприятием музыки, её характера. Поэтому, даже небольшое отклонение от темпа, если оно не входит в замысел композитора, может отрицательно сказаться на качестве исполнения. В данном произведении основной темп, который обозначен композитором через показания метронома: четверть = 69. Поэтому основная трудность в работе над темповым ансамблем – это выдержать от начала до конца единый темп, не допуская ускорений и замедлений. Равномерный ритм, то-есть, движение половинными длительностями, четвертными, восьмыми представляет определённую трудность в исполнении. Он требует соблюдения внутридолевой ритмической пульсации. Можно использовать пение с дроблением по «восьмым».

В случаях пунктирного ритма важно допеть восьмую с точкой, а затем коротко - шестнадцатую.

После долгих длительностей необходимо очень точно выдерживать паузы.

В целом, ритмическое единство возможно при развитии у хора навыков одновременного взятия и снятия звука, при одновременной работе над дикцией, чётким произношением поэтического текста и работой над речевым ритмом. Дикционный ансамбль Дикционный ансамбль требует от исполнителей чёткости и одновременности вступлений и снятий всех партий или каждой в отдельности. Литературный текст удобен для исполнения: сонорные согласные l, m, n облегчают исполнение встречающихся в конце произведения распевных слогов. В этом случае распевающиеся гласная «о» должна звучать ясно, благородно, при единой манере звукообразования. Особое внимание следует обратить на чёткое произношение слов на р и рр. При работе над отдельными музыкальными фразами следует помнить, что согласная в конце слога при пении всегда присоединяется к началу следующего слога. Особо нужно следить за чётким произношением окончаний слов, особенно: mortem. Sustinete debitus turbam Аккуратность внутрислоговых распевов во многом зависит от звукообразования и вокальной подготовленности исполнителей. Тембровый ансамбль В условиях смешанной фактуры, которая включает в себя гармонический и полифонический склады, необходимо стремиться к слитности, единству тембровых красок, а не их выделению. Можно определить преобладающий тембр: темный, глубокий, полный. Единство звучания должно достигаться в результате ансамблевой чуткости певцов. Умения каждого из них вкрапливать свою краску в общую звуковую палитру. В работе над тембровым ансамблем необходимо воспитывать у певцов вкус к выразительному, сочному. насыщенному, тёплому, красивому звучанию. Выработке единого тембрового колорита способствует правильное звукообразование с одинаковой степенью округлённости гласных звуков. Для данного произведения свойственно чередование различных гласных (е, а, о, у, и). Чтобы удержать в исполнении одну позицию на этих звуках, полезно петь их, начиная с наиболее красиво звучащего, постепенно приравнивая к нему другие (фонические упражнения: лю-ле-ля-ле-ли; ли-ле-ля-лё-лю). Следует иметь в виду, что опора на гласные o, u создаёт мрачное и тяжёлое звучание. Динамический ансамбль Динамический ансамбль предполагает уравновешенность по силе звучания хоровых партий. Трудные места в работе над динамическим ансамблем представляют переходы общехорового звучания с р на f. В связи с этим необходимо вырабатывать у исполнителей гибкую и естественную подачу нюансов. Следует добиваться хорошей слитности мелодии при сохранении компактности звучания всей хоровой фактуры.

IV. Исполнительский план Поскольку все партии звучат в одинаково удобных тесситурных условиях, то между исполнителями в хоре образуется естественный ансамбль. Начинается произведение с одновременного звучания всех трёх голосов. Музыка звучит как бы издалека, протяжно и задушевно. Тесситура здесь довольно высокая, но тембр сопрано придает мелодии особую тонкость и нежность. Во втором куплете вторые сопрано и альты призваны уплотнить мелодию, придать ей звучности и сочности. В третьем куплете первые сопрано срываются «на крик», это связано с художественными задачами. Партии вторых сопрано и альтов делают фактуру насыщенной, плотной. Во втором и третьем куплете нужно обратить внимание на рельефное проведение темы во всех голосах. Важно, чтобы присоединение новых голосов проходило естественно (в общем характере, в динамике). Это способствует обогащению тембра и звучности. Определив функции голосов и «уравновесив» их, мы достигаем хорошего ансамблевого звучания. При общем ансамбле приёмы над слитностью звучания хоровых партий могут варьироваться с учётом разнообразия в соотношении вариантов динамического, дикционного и тембрального исполнения. Каждому участнику хора необходимо научиться слушать звучание своей партии и всего хора в целом, уметь подстраивать свой голос под общехоровое звучание. Исполнительский план произведения определяется эмоционально-образным и ясным композиционным построением литературного текста. В связи с жанром произведения можно определить и главный его исполнительский принцип: непрерывность развития настроения от состояния глубокой грусти и сосредоточенности, внутренней сдержанности к взволнованному порыву. Возможность хорошего исполнения этого произведения будет зависеть и от степени выученности партий. Скачки встречаются в альтовой партии, они довольно большие – на кварту, квинту. Очень важно отработать чёткую, чистую интонацию в скачках. Также нужно уделить внимание хорошему чистому звучанию параллельных терций у первых и вторых сопрано. Мелодия каждой партии кажется простой, но в партитуре есть над чем поработать. Со стороны дирижёра требуется не статичное, а выразительное исполнение. Чтобы исполнители подчинились точным указанием дирижёра, требуется точное, безукоризненное выполнение всех штрихов, дослушивание каждой длительности, а также чёткие ауфтакты каждой партии. В партитуре есть паузы, но движение мелодии не прерывается, оно как бы замирает на длинных нотах. Важно с одной стороны не прервать музыкальный рассказ, а, с другой стороны, ясно отделить один эпизод от другого. Профессиональная культура падре Миртини, отличное знание певческого голоса, специфики звучания хора a cappella – все это заставляет исполнителей с вниманием и доверием относиться к авторским указаниям.

V.1. Темповые отклонения Темп – Sostenuto (сдержанно). Медленный темп передаёт задумчивость, сдержанность. Равномерный ритм, то есть, движение половинными длительностями, четвертными, восьмыми представляет определённую трудность в исполнении. Он требует соблюдения внутридолевой ритмической пульсации. Можно использовать пение с дроблением по «восьмым». В случаях пунктирного ритма важно допеть восьмую с точкой, а затем коротко - шестнадцатую. После долгих длительностей необходимо очень точно выдерживать паузы. V.2 Динамика Динамика в произведении идёт от гармонии, мелодия то нарастает на крещендо, то постепенно затихает на диминуэндо. Данное хоровое произведение контрастно по динамике: от р до f, применение crescendo и diminuendo должно быть ограниченно. Эпизоды звучащие на р сменяюся эпизодами звучащими на f. V.3. Тембр Звук хора должен соответствовать академической манере. Единство звучания должно достигаться в результате ансамблевой чуткости певцов. Умения каждого из них вкрапливать свою краску в общую звуковую палитру. С1: звук светлый, легкий, имеет инструментальное звучание подобно скрипке. С2: тембр более плотный, более насыщенный звук, способствуют созданию ансамбля. С2 способствуют окрашиванию партии. А: острое, звучание подобно виолончелям. Особенное внимание интонирование скачков в интонировании тембра. Важно посылание звука в голову. В гармонических эпизодах: плотное, компактное, с некоторым преобладание звучанием партии альтов. В третьем эпизоде при приближении к трагической развязке звучание более насыщенное. В работе над тембровым ансамблем необходимо воспитывать у певцов вкус к выразительному, сочному. насыщенному, тёплому, красивому звучанию.

V.4. Дирижерский жест Музыка определяет выразительность жеста. Жест конкретизирует сущность музыки, помогает раскрыть её смысл. Жест должен вызывать к жизни то или иное звучание, а не иллюстрировать музыку. Дирижирование этого хора требует глубокого проникновения в суть произведения, его настроения и характер. Дирижёр должен досконально изучить каждый штрих, каждый оттенок. При этом его жесты должны быть понятными и простыми для исполнителей. Дирижирование призвано помогать хористам выстроить гармонию, унисон, чисто интонировать и т.д. Дирижёрский жест подсказывает качество исполнения. Он не должен быть большим, размашистым, однако он должен быть наполнен внутренним смыслом. Тогда и звук не будет открытым, кричащим или манерным. С характером хора связана амплитуда жеста, поэтому в каждом эпизоде она будет разная. В первом эпизоде характер спокойный, соответственно жест будет экономным, небольшим. Во втором эпизоде идёт небольшое развитие, с которым будет связано увеличение амплитуды, а так же находится кульминация произведения. Жест будет более масштабным, эмоционально-насыщенным, плотным. Кисть будет упругая и требовательная. На выдержанных нотах необходимо использовать пульсацию для того, чтобы не терялось движение. Особое внимание нужно уделить исполнению синкоп. Они не должны исполняться толчком, потому что это может привести к акцентированию слабой доли.

Заключение По диапазону и тесситуре этот хор может исполняться женским хором. Наибольшую трудность при исполнении данного хора вызывают полифонические сплетения хоровых партий. Необходимо выделить тему. Также сложно исполнять длинные ноты в конце фраз, а также чётко произносить «невокальные» сочетания слов, такие как: mortem. Sustinete debitus turbam В задачу дирижёра входит наиболее точная передача эмоционального и смыслового содержания произведения. Он должен постараться донести характер произведения, как исполнителям, так и слушателям. Музыка хора мелодична и напевна. Композиционно и гармонически всё грамотно. Партии выписаны выпукло и ярко.

Использованная литература Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика, Практика. / Л.В.Живов – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.

Мусин И. О воспитании дирижёра / И.Мусин – Л.: Музыка, 1987. – 247 с.

Музыка эпохи Возрождения: XV век / Евдокимова Ю. / Ю.Евдокимова – М.:Музыка,1989. – 414 с.

Музыкальная энциклопедия / М.:издательство «Советская энциклопедия»,1982. – 1008 с.

Наумов А. Памяти Данилина / А.Наумов – М.: Сов. Композитор, 1986. – 312 с.

Осеннева М.С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом / М.С.Осеннева, В.А.Самарин, Л.И.Уколова – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224 с.

Стулова Г.П. Хоровой класс (Теория и практика вокальной работы в детском хоре) / Г.П.Стулова – М.: Просвещение, 1988 – 126 с.

Хоровое искусство Сборник статей (выпуски первый, второй, третий) / Хоровое искусство – Л.:»Музыка», 1977. С.

Электронные ресурсы Респонсорий — Википедия: http://ru.wikipedia.org/wiki/Респонсорий

|