ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение

Как определить диапазон голоса - ваш вокал

Игровые автоматы с быстрым выводом

Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими

Целительная привычка

Как самому избавиться от обидчивости

Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам

Тренинг уверенности в себе

Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"

Натюрморт и его изобразительные возможности

Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.

Как научиться брать на себя ответственность

Зачем нужны границы в отношениях с детьми?

Световозвращающие элементы на детской одежде

Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия

Как слышать голос Бога

Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)

Глава 3. Завет мужчины с женщиной

Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу. Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.

Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар. Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

| Усовершенствование Гвидо д'Ареццо нотного письма (11 в.)

Вступление Различные способы нотной записи существовали ещё до нашей эры (в Древнем Египте, Древнем Вавилоне, Древней Греции). В средние века получило распространение так называемое невменное нотное письмо, которое в основном применялось для нотации католических богослужебных песнопений. Поначалу невмы, т.е. особые знаки, писались над текстом песнопения и не совсем точно определяли звуковысотность. В дальнейшем, для большей наглядности, при написании невм стали применять линии (от 1-ой до 18-ти). Это позволило исполнителям лучше ориентироваться в нотной записи и понимать, какие звуки обозначенные невмами относительно более высокие, а какие - относительно более низкие. Усовершенствование Гвидо д'Ареццо нотного письма (11 в.) Усовершенствование невменного нотного письма связано с именем Гвидо д'Ареццо.

Гвидо д’Ареццо (Гвидо Аретинский, Гвидо из Ареццо, монах Гвидо, итал. Guido d'Arezzo, Guido Monaco, лат. Guido Aretinus, ок. 992 — ок. 1050 (?)) - один из крупнейших средневековых итальянских музыкальных теоретиков, монах ордена бенедиктинцев, преподаватель хорового пения (см. рис.1.1). Пользовался широкой известностью и благосклонностью папы Иоанна XIX.  | | Рис. 1.1 Гвидо д’Ареццо (Гвидо Аретинский) | |  | | Рис. 1.2 Гимн святому Иоанну | | В 11 в. Гвидо д'Ареццо установил точную и очень близкую современной нотной графике систему координат. Линий в нотном стане стало 4-ре; на линиях и между линиями помещались невмы, которые указывали точное высотное значение. В зависимости от регистра мелодии Гвидо устанавливал различную высоту нотоносца. К примеру, если нижняя (нарисованная красным цветом) линия обозначалась как "фа", то вторая (чёрная) - как "ля", третья (жёлтая) - как "до", четвёртая (чёрная) - как "ми". Если же нижняя линия обозначалась как "ре", то снизу вверх линии соответствовали звукам "ре"-"фа"-"ля"-"до". В начале линий реформатор разместил прообразы современных музыкальных ключей - буквенные знаки латинского алфавита, обозначавшие точную высоту записанных на нотном стане звуков. Если взять первый пример, то снизу вверх линии обозначались F-A-C-E (т.е. "фа"-"ля"-"до"-"ми").

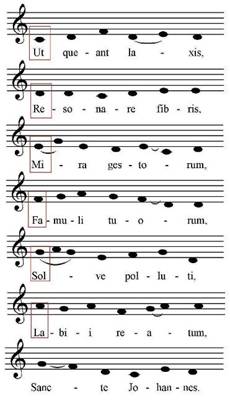

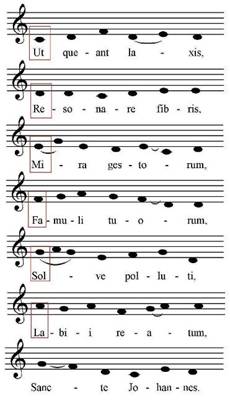

В помощь певцам Гвидо д’Ареццо ввёл шестиступенный диатонический звукоряд с определённым соотношением интервалов (т.н. гексахорд, от греч. ex - шесть и xordn - струна; буквально - шестиструнный). Каждая ступень получила слоговое название (ut, re, mi, fa, sol, la). В названии ступеней средневековый теоретик использовал начальные слоги первых 6 полустиший (Ut gueant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum) гимна "Sancte Johannes" ("Святому Иоанну", см. рис. 1.2).

Интонация этих полустиший соответствовала ладовой последовательности тон-тон-полутон-тон-тон. При этом лады указывали не на абсолютную звуковысотность, а на относительную, т.е. на положение внутри диатонического шестиступенного звукоряда.

Различали 3 вида гексахордов:

1) твёрдый гексахорд, в котором первой была нота "соль", а полутон "ми-фа" звучал как современное "си-до";

2) натуральный гексахорд, в котором первой была нота "до";

3) мягкий гексахорд, в котором первой была нота "фа", а полутон "ми-фа" звучал как современное "ля-си-бемоль".

Реформа Гвидо д’Ареццо одарила композиторов и исполнителей довольно чёткой для того времени системой нотации и легла в основу современной нотной графики. К тому же усовершенствование нотного письма и введение шестиступенного диатонического звукоряда помогли оптимизировать процесс обучения певчих и сократить срок их обучения. К тому же, надо добавить, что практически все название нот, введёные Гвидо д’Ареццо, сохранились до нашего времени. Единственно, название первой ступени "ut" было заменено на "до" и при возникновении семиступенного диатонического звукоряда, возникла необходимость в обозначении седьмой ступени, которая была названа по первым буквам в словах 7-ой строки гимна "Sancte Johannes".

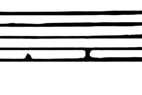

Хоральная нотация Хоральная нотация представляет собой систему графических знаков, применявшихся для записи григорианского хорала (одноголосных богослужебных песнопений католической церкви). Изначально для нотирования григорианских песнопений использовались невмы, но затем невменные знаки были заменены на квадратные нотные головки, которые указывали лишь высоту звуков (см. рис. 2.1).  | | Рис. 2.1 Квадратная головка ноты | |  | | Рис. 2.2 Набор хоральных нот."Римская месса".Печатник У. Хан. Рим. 1476 г. | |  | | Рис. 2.3 Изкниги "Missale secundum consuetudinum Curie Romane". 1477 г. | | Квадратная (иначе - римская) нотация (nota quadrata, или nota romana) возникла во Франции и Италии во 2-ой половине 12-го века (см. рис. 2.2 и 2.3), а уже в 13 веке она широко распространилась по Европе.

В квадратной нотации высота звуков определяется положением нот на системе из 4 линий, вначале которой стоит один из ключей (т. н. диастематическая нотация, определяющая интервалы между соседними звуками). В современном музыковедении именно квадратная нотация подразумевается под термином "хоральная нотация".

К разновидности хоральной нотации относится также существовавшая в 14-15 веках в Центральной Европе и главным образом в Германии немецкая готическая нотация. Основным знаком данной нотации была virga (см. рис. 2.4), писавшаяся в вертикальном положении и отличавшаяся от основной, квадратной, ромбическим видом головки. По-немецки этот знак назывался "подковные гвозди" (Hufnagelschrift) (см. рис. 2.5).

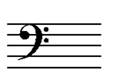

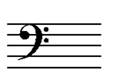

В хоральной нотации используются ключ "до" (C) и ключ "фа" (F) (см. рис. 2.6).  | | Рис. 2.4 Ромбовидная головка ноты | |  | | Рис. 2.5 Нидхарт фон Ровенталь. "Der Veyhell". Запись 15 в. | |  |  | | Ключ C | Ключ F | | Рис. 2.6 | | Ключи могут писаться на любой линии, указывая определённой своей частью (у ключа "до" - середина, у ключа "фа" - головка) на положение ноты "до" (или "фа" соответственно) на нотном стане. Это удобно при большом диапазоне мелодического материала и позволяет не использовать большое колличество добавочных линеек.

Помимо простых невм, состоящих из отдельных нот, в хоральном нотописании существуют также составные (двухнотные, трёхнотные, четырёхнотные фигуры), а также вспомогательные невмы, определяющие характер исполнения или исполнительские приёмы, изредка - ритмический рисунок и акцентность.

В Средние века хоральная нотация использовалась для фиксирования на бумаге одноголосных песен - cantigas, laude и др., причём не только богослужебных, но и вполне светских. Мензуральная нотация В 13-16 веках стала широко применяться мензуральная нотация (от лат. mensura - мера; буквально - размеренная нотация). Данная система фиксации музыкальных звуков ещё ближе приблизила нотную графику к современному виду. С помощью мензуральной нотации можно было уже записывать не только направление движения, как в невменной, не только высоту звуков, как в хоральной нотации, но и относительную длительность звуков. Одновременная запись высоты и длительности звуков стала необходима в связи с развитием полифонической (т.е. многоголосной) музыки, причём с различными ритмическими рисунками в разных голосах.

Длительности нот в мензуральной нотации фиксировались с помощью особого вида нотных головок (см. рис. 3.1). | НАЗВАНИЕ | НОТА | ПАУЗА | | Duplex longa |  |  | | Longa |  |  | | Brevis |  |  | | Semibrevis |  |  | | 3.1 Ноты мензуральной нотации | Самая длинная нота называлась Duplex longa (двойная длинная), за ней следовала нота короче - Longa (длинная), затем по убывающей шла Brevis (короткая) и завершала список длительностей Semibrevis (полукороткая). Паузы назывались тем же именем, что и соответствующие по длительности ноты, но имели другую графическую форму.

К выше перечисленным длительностям в 14 веке добавились ещё более мелкие длительности - minima (самая малая) и semiminima (полуминима) (см. рис. 3.2.).  |  | | minima | semiminima | | Рис. 3.2 | Влияние мензурального способа обозначения длительностей можно найти и в современной нотной графике. Стоит к примеру вспомнить, что современые "целая" и "половиная" длительности отличаются от "четвертной" и "восьмой" не только штилями (т.е. вертикальными чертами, исходящими из головок нот), но и видом головки - незаполненой или заполненной. У "целой" ноты головка незаполненная и вообще без штиля, "половинная" так же белая, но уже со штилем; все более мелкие длительности в современной нотной графике изображаются с заполненной (т.н. "чёрной") головкой и обязательным наличием штиля (подробнее о современном обозначении длительностей нот см. в части "Современное нотное письмо").

Главной единицей счёта в мензуральной нотации поначалу (в период ars antiqua) считалась longa. В зависимости от знака мензуры, помещавшегося в начале строки (а при смене мензуры - и в середине), основная нота могла быть трёхдольной, т.е. равная трём brevis, её называли совершенной (longa perfecta), и двухдольной (равная двум brevis), её считали несовершенной (longa imperfecta).

Забегая вперёд, отметим, что понятие совершенного трёхдольного деления (perfecta) и несовершенного двухдольного (imperfecta) в середине 14 века стали распространятся и на соотношения Brevis и Semibrevis, двухдольными всегда оставались только ноты duplex longa (позднее maxima) и minima.

Каждая мензура имела своё название. Мензура longa имела название modus, мензура brevis - tempus, мензура semibrevis - prolatio. В дальнейшем, в связи с введением в полифоническую музыку более мелких длительностей, за единицу счёта приняли ноту brevis, тождественную современной "целой". В начале строки стали ставить tempus perfectum (деление на три semibrevis) или tempus imperfectum (деление на два semibrevis) (см. рис. 3.3).  |  | | tempus perfectum | tempus imperfectum | | Рис. 3.3 | Последняя мензура tempus imperfectum используется до сих пор и служит альтернативой обозначения размера 4/4.

В 14 веке единицей счёта в мензуральной нотации стала нота semibrevis. Разновидности этой мензуры обозначались как prolatio major (perfecta) (деление на 3-и minima) и prolatio minor (imperfecta) (деление на 2-а minima). В итого, получился следующий список мензур (см. рис. 3.4): | НАЗВАНИЕ | ОБОЗНАЧЕНИЕ | | brevis и semibrevis - трёхдольные |  | | brevis – трёхдольный, semibrevis - двухдольный |  | | brevis – двухдольный, semibrevis - трёхдольный |  | | Рис. 3.4 | а) brevis и semibrevis - трёхдольные (tempus perfectum, prolatio major), соответствущие современным размерам 9/4, 9/8;

б) brevis - трёхдольный, semibrevis - двухдольный (tempus perfectum, prolatio minor), соответствущие современным размерам 3/4, 3/8;

в) brevis - двухдольный, semibrevis - трёхдольный (tempus imperfectum, prolatio major) соответствущие современным размерам 6/4, 6/8;

г) brevis - двухдольный, semibrevis - двухдольный (tempus imperfectum, prolatio minor) соответствущие современным размерам 2/4, 4/4).

В связи с тем, что обозначение длительностей нот в мензуральной нотации было несовершенным, со временем появились различные правила для обеспечения записи всевозможных ритмических рисунков.

Стоит отметить, что на следующих этапах развития нотой графики термин "мензура" стал равнозначным термину "такт" (такт - отрезок музыкального произведения, начинающийся с сильного метрического акцента). Само слово "мензура" в переводе со многих европейских языков означает "такт". По латыни это слово пишется как "mensura", по итальянски "misura", по французски "mesure", а в английском языке для обозначения такта, кроме слова "bar" применяют термин "measure".

В 16-ом же веке, когда понятие "tactus" только появилось, он соответствовал semibrevis. В зависимости от придаваемых длительности пропорций (т.е. уменьшения или увеличения), существовали разновидности:

а) tactus alla semibreve (нормальная величина);

б) tactus alla breve (в этом случае brevis равнялась обычной длительности semibrevis, понятие alla breve используется и в наши дни);

в) alla minima (увеличение длительности semibrevis в 2-а раза).

Подобные метаморфозы с длительностями происходили потому, что на тот исторический момент длительности имели практически абсолютное временн?е значение, и чтобы изменить скорость движения, приходилось использовать подобные ухищрения.

Наряду с использованием мензур, музыкантами Средневековья постоянно делались попытки создания более лёгкой и удобной системы нотной записи. Одна из подобных реформ была проведена в связи с общеевропейским переходом от письма на пергаменте – к использованию бумаги. В период с конца 15 – начала 16 веков заполненные ("черные") ноты были заменены незаполненными ("белыми"). Особенно интенсивно этот процесс проходил в столице католичества – Италии. Так как практически все профессиональные музыканты в то время служили под патронатом католической церкви, то реформа, благословлённая высшими церковными иерархами, довольно быстро завершилась, и к началу 16 века система нотных знаков уже выглядела по новому (см. рис. 3.5). | НАЗВАНИЕ | НОТА | ПАУЗА | | Maxima |  |  | | Longa |  |  | | Brevis |  |  | | Semibrevis |  |  | | Minima |  |  | | Semiminima |  |  | | Fusa |  |  | | Semifusa |  |  | | Рис. 3.5 | Всё более приближаясь к современной системе нотной записи, новая система постепенно лишилась белых нот в обозначении мелких длительностей и из черно-белой пары остались только заполненные графические знаки semiminima, fusa и semifusa. Применяемая в 15 веке лишь изредка округлая форма нот, в 16 веке перешла в нотопечать, благодаря чему и утвердилась окончательно. Ближе к концу 16 века от мензуральной нотации отказались, так как стали применять единственное соотношение между соседними длительностями - 1 к 2-м. Так произошёл переход от мензуральной ритмики к современной тактовой.

В 17-м веке такт стал основной единицей метра, но при этом он перестал быть как раньше определённой временн?й мерой. "Semibrevis" приравнивается к "целой" ноте, т.е. становится практически самой продолжительной (из наиболее распространённых) длительностью. Увеличение размера такта (т.е. его "растягивание" во времени) или его уменьшение ("съёживание") становится возможным благодаря появлению понятия "темп" (скорость музыкального движения). Такт обычно делится на сильную, относительно сильную (при количестве долей в такте большем чем 2-а) и слабую доли. Доли приблизительно равны мензуральным тактам, и в большинстве случаев обозначаются как четверти от "целой", таким образом становится ясно, что "четвертные" ноты примерно равны мензуральной длительности "semiminima".

|