ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Ограничение и обобщение понятия 12

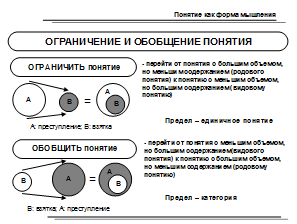

Далее ограничивая понятие «дача взятки», можно дойти до единичного понятия, что будет являться пределом для логической операции ограничения понятия.

Теперь изменим ход рассуждения и за исходное понятие примем понятие «получение взятки». Исключая видовой признак, мы уменьшаем содержание понятия и, одновременно, увеличиваем его объем, а значит, переходим от видового понятия «получение взятки» к родовому – «должностное преступление». Продолжим обобщать понятие «должностное преступление», исключая из содержания теперь уже видовой признак «должностное», и переходим к еще более большему по объему понятию «преступление». Пределом обобщения выступают категории – понятия с предельно широким объемом, которые далее уже обобщить нельзя, так как они исчерпывают предметную область, в рамках которой все множество понятий принципиально сравнимо.

Задание 7.

Деление понятий

Одним из существенных признаков в содержании понятия «преступление» является общественная опасность данного деяния, которая изменяется по своей степени. Наличие данного признака позволяет распределить предметы, мыслимые в понятии «преступление», по отдельным группам. При этом каждое из вновь образованных понятий, как, например, понятие «преступление небольшой тяжести» или «особо тяжкое преступление» представляет собой частный случай исходного понятия. Этот пример характеризует логическую операцию деления понятия, которая раскрывает его объем. В приведенном примере понятие «преступление» является родовым понятием по отношению к перечисленным в статье видовым понятиям. Оно выступает делимым понятием, объем которого раскрывается. Соподчиненные виды, на которые распределяется объем делимого понятия, называются членами деления, а признак, по которому производится деление, выступает основанием деления.

Логическую операцию деления можно представить в виде схемы:

…Всегда захожу в свой подъезд с некоторым содроганием. Ох уж эти сплетницы, изо дня в день несущие дежурство на лавочке у подъезда! Всех живущих в подъезде они давно поделили на склочных и милых, красивых и уродин, пьющих и подкаблучников. Когда я в очередной раз оказалась под их сканирующими взглядами, на ум невольно пришла фраза Ежи Леца, случайно найденная во «всемирной паутине»: «Людей можно делить по-разному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей». И сказал удивленный палач: «А я делю их на головы и туловища». А ведь она прекрасно демонстрирует отличие логической операции деления понятия от мысленного расчленения целого на части. Но оставим истории ее кровавые примеры. В текстах нормативных актов также можно найти примеры мысленного расчленения целого на части. Например, коллекция культурных ценностей состоит из «совокупности однородных либо подобранных по определенному признаку разнородных предметов, которые, независимо от культурной ценности каждого из них, собранные вместе имеют историческое, художественное, научное или иное культурное значение»[5]. Более подробно остановимся на делении таксономическом, основанном на родо-видовых отношениях между делимым понятиям и членами деления. Выделим три наиболее существенных вида деления: 1) дихотомическое деление, 2) деление по видоизменению признака и 3) классификация. Дихотомия в переводе с греческого означает деление надвое. В этом случае члены деления представляют собой два противоречащих понятия (В и не-В), которые исчерпывают объем делимого понятия А, а основанием деления служит наличие или отсутствие некоторого признака.

Посмотрите на этого незадачливого покупателя! Да, правый стенд хоть кого повергнет в уныние, во всей красе демонстрируя недостатки, свойственные дихотомическому делению. И прежде всего тот, что объем отрицательного понятия (в данному случае – «не-секаторы») слишком широкий и неопределенный. Другим видом логической операции деления понятия является деление по видоизменению признака. Здесь основанием деления является не наличие или отсутствие признака у предмета, а признак, изменение которого образует видовые понятия, входящие в объем делимого (родового) понятия. Как сплетницы на лавочке делят жителей подъезда? Красивые и уродины, склочные и милые, пьющие и т.д. Каждый раз делимое понятие – «жители подъезда» – остается, тогда как признак, по которому они подразделяются, – меняется. Конечно, в этом случае признак выбирается произвольно, но в научных сферах основание деления должно удовлетворять требованию объективности, как в примере, приведенном на рисунке.

Логикой выработаны правила, которые необходимо соблюдать при выполнении логической операции деления.

Первое правило требует соблюдать одно и то же основание для всех членов деления. Наши сплетницы разделили жителей на пьющих и подкаблучников. И, конечно, совершили ошибку. Поскольку при делении устанавливается отношение соподчинения для членов деления, то совершаемая ошибка – смешение оснований – влечет за собой пересечение объемов подчиненных понятий. Разве вы не встречали пьющих подкаблучников? Впрочем, это не единственная допущенная ими ошибка. Согласно второму правилу, необходимо перечислить все виды делимого понятия. Деление должно быть соразмерным, т.е. сумма объемов членов деления должна быть равна объему делимого понятия. Две ошибки подкарауливают нас: неполное деление и избыточное деление.

На приведенном рисунке пример с понятием «треугольник» демонстрирует неполноту деления, так как сумма объемов понятий «остроугольные треугольники» и «тупоугольные треугольники» не исчерпывает объем делимого (родового) понятия «треугольник». А сколько раз я видела двоечников на пересдаче тем по уголовному праву, которые отчаянно морщили носы, терли лбы, всячески демонстрируя свои усилия вспомнить все виды наказаний, перечисленных в Уголовном Кодексе РФ! Пример деления понятия «предложение» раскрывает ошибку избыточного деления. Здесь лишним членом оказывается понятие «незаконченное предложение». Третье правило теснейшим образом связано с первым. Члены деления должны исключать друг друга, т.е. быть соподчиненными, а не перекрещивающимися понятиями. В нашем примере «красивые жители подъезда» и «склочные жители подъезда» вовсе друг друга не исключают! Последнее, четвертое правило, предписывает логической операции деления быть непрерывным. Это означает требование перехода от родового понятия к ближайшему видовому. Посмотрим, как построен восьмой раздел «Преступления в сфере экономики» Особенной части Уголовного Кодекса РФ. Эти преступления сначала подразделяются на преступления против собственности, преступления в сфере экономической деятельности и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. В свою очередь, преступления против собственности подразделяются на кражу, мошенничество, присвоение или растрату, грабеж, разбой, вымогательство и т.д. Поэтому если мы разделим преступления в сфере экономики на мошенничество, преступления в сфере экономической деятельности и преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях, то совершим ошибку под названием скачок в делении. Скачок, так как мы «перепрыгнули» через понятие «преступление против собственности», которое является ближайшим видовым понятием к понятию «преступление в сфере экономики» и родовым – к понятию «мошенничество».

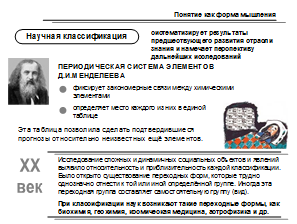

Уголовный Кодекс дает точное, обозримое и исчерпывающее описание всех возможных видов преступлений. Он упорядочивает имеющееся знание об общественно опасных деяниях, распределяя их по классам и группам, делает множество хорошо обозримым и облегчает доступ к информации о любом объекте множества «преступления». Таким образом, Уголовный Кодекс является особым образцом классификации. Классификация – это особый вид деления, который заключается в распределении предметов по классам, каждый из которых имеет постоянное и определенное место. Классификация широко применяется во многих сферах человеческой жизни. Она всегда устанавливает определенный порядок в исследуемой области и делает ее обозримой.

Покажем на примере такую специфическую черту классификации в гуманитарных областях, как незавершенность. «Когда еще только заговорили об «исламском терроризме», директор Французского института криминологии Ксавье Роффер напомнил: первый теракт «от имени Бога» совершили протестантские экстремисты в США, взорвав клинику, где проводились «богопротивные аборты». Тогда он отнес это преступление к разряду «патология». Дело в том, что классификация д-ра Роффера – идеологический, националистический, этнический, патологический и государственный терроризм – еще четверть века назад в мире считалась общепризнанной. После «холодной войны» ультраправые и ультралевые «идеологи», постоянно провоцировавшие друг друга бомбами, стали реже напоминать о себе. Все меньше этнических меньшинств пробуют силой доказать свой «суверенитет». Зато доктору Рофферу пришлось внести в свою схему «религиозный терроризм»» [6]. Как видно из приведенного фрагмента, изменения в социальной жизни влекут за собой и изменения в классификации, сколь бы устойчивой она ни казалась.

Задание 8.

Задание 9.

Определение понятий

С определениями мы встречаемся практически повсеместно. Каждый раз, сталкиваясь с новым термином или понятием, стремимся пояснить его значение или установить его содержание. Например, закон «О гражданстве Российской Федерации» устанавливает существенные признаки, которые мыслятся в содержании понятия «гражданство»: «гражданство есть устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод человека» [7]. Определение – логическая операция, устанавливающая содержание понятия. В большинстве случаев определение имеет четко выраженную структуру и состоит из определяемого (Dfd) – понятия, содержание которого надо раскрыть, определяющего (Dfn) – понятия, раскрывающего содержание определяемого, и логической связи (df) между этими двумя частями.

Определения играют существенную роль в любой науке, которая вырабатывает собственную систему понятий для точного описания исследуемого фрагмента действительности. Наука оперирует терминами, т.е. понятиями с четко определенным и однозначным содержанием. Так, в уголовном праве каждое понятие (будь то «вина», «соучастник преступления», «коммерческий подкуп» и т.д.) имеет точное и однозначное определение. Оба приведенных примера определения понятий «гражданство» и «конституция» раскрывают значение предметов путем указания на их существенные признаки. Поэтому данные определения являются реальными и явными. Еще раз обратим внимание на строение этих определений. Оба определения содержат определяемые понятия и понятия определяющие. Вместе с тем, оба определения похожи и строением определяющих понятий. Сначала определяемое понятие подводится под ближайшее родовое понятие, более широкое по объему (для понятия «гражданство» это «устойчивая правовая связь человека с государством», для понятия «конституция» – «основной закон государства»), а затем указываются признаки, отличающие данный предмет от других, т.е. видовые отличия. Определения подобного строения называются определениями через ближайший род и видовое отличие и являются самыми простыми и распространенными. Если же возникают трудности с определением ближайшего рода или видового отличия в случае с единичными понятиями, так как у них отсутствует видовое отличие, или с категориями, поскольку они предельно широки по объему, то прибегают к генетическому определению, которое указывает на способ образования предмета. Вместе с тем, генетическое определение используется и для определения общих понятий. Например, «тавро – это клеймо, выжигаемое на коже копытных животных». Логикой выработан ряд условий, выполнение которых позволяет построить правильные определения.

Первое из них требует соразмерности определения. Это означает, что объем определяемого понятия должен быть равен объему определяющего, т.е. определяемое и определяющее понятия должны находиться в отношении равнозначности (равнообъемности). Рассмотрим два примера, иллюстрирующие возможные ошибки при нарушении данного правила: (1) «Конфискация имущества есть принудительное изъятие в собственность государства всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного»; (2) «Смерть – насильственное прекращение жизнедеятельности организма, его гибель». В первом случае перед нами ошибка слишком широкого определения, поскольку существенной чертой конфискации имущества является ее безвозмездный характер, а отсутствие этого признака расширяет объем определяющего, что нарушает правило соразмерности. Второй случай представляет собой, напротив, слишком узкое определение, которое возникает при введении признака насильственности. Теперь объем определяющего становится уже объема определяемого понятия «смерть». Приведем еще несколько определений смерти. «Смерть – единственная вещь, которая больше слова, её обозначающего» (Э. Ростан), «смерть – последняя черта человеческих дел» (Гораций), «смерть – величайший математик, ибо безошибочно решает все задачи» (В. Ключевский). И сейчас стоит вопрос не о том, принимаем ли мы эти определения или нет, а являются ли они правильными с точки зрения их формальной структуры. И здесь ответ однозначен – нет! Да, все эти высказывания помогают составить эмоциональное представление о смерти, но они не раскрывают ее существенных признаков. Значит, данные определения, так и оставив смерть неопределенной, нарушают правило ясности и четкости определения. Третье правило накладывает запрет на использование круга в определении. Что это такое? Приведем определения, взятые нами из работы В.И. Столярова «Спорт и культура: методологический и теоретический аспекты проблемы»: (1) «физические упражнения определяют как двигательную деятельность, осуществляемую по законам физического воспитания, а при определении физического воспитания, в свою очередь, указывают, что это есть процесс целенаправленного воздействия на человека с помощью физических упражнений» и (2) «спорт – специфическая спортивная часть культуры общества»[8]. Автор приводит эти определения как примеры часто совершаемых ошибок. В первом примере при определении понятия «физические упражнения» прибегают к понятию «физическое воспитание», а определение последнего, в свою очередь, вновь отсылает нас к понятию «физические упражнения». Второй пример демонстрирует такую разновидность ошибки «круга в определении», как тавтология, т.е. повторение однородных по значению и/или звучанию понятий. От брежневской эпохи дошла до нас подхваченная и растиражированная средствами массовой информации фраза «экономика должна быть экономной». Иногда тавтология используется, чтобы усилить воздействие говорящего на аудиторию, например, в выражениях «потерпеть полное фиаско» (фиаско и есть полное поражение). Тавтология может лежать в самой основе концепции власти. Как отмечают исследователи, на исходной тавтологии «закон есть закон» центрируется юридическая концепция власти[9]. Тем не менее, законодатели стремятся максимально ограничить использование тавтологии в нормативных актах. И наконец, последнее правило предписывает формулировать положительные определения. Отрицательное определение указывает, чем предмет не является, но не указывает на признаки, которые принадлежат предмету, а значит, не раскрывает определяемого понятия. Например, определение «моральные стимулы к труду – это не материальные стимулы» является неправильным, поскольку не раскрывает сущности определяемого понятия.

Определение всегда существует в некотором контексте, выделяя и ограничивая множество рассматриваемых предметов из других. Поражает множество конкретных форм определения, из которых некоторые не имеют форму равенства между определяемым и определяющим понятиями. Такие определения получили название неявных. Рассмотрим несколько разновидностей неявных определений: (1) контекстуальные, (2) остенсивные, (3) аксиоматические. Контекстуальное определение раскрывает содержание понятия через контекст, т.е. фрагмент текста, поясняющий смысл вводимого понятия. Пример контекстуального определения из правовой сферы взят нами из комментариев к Налоговому Кодексу РФ: «Содержание этой нормы (ст. 2 – Е.С.), а также норм ст.3, 7, 10, 12 Закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц» дает контекстуальное определение понятия «доход в денежной форме» как выплаты физическому лицу денег наличными или перечисление физическому лицу денежных средств в безналичном порядке – в качестве вознаграждения за выполнение трудовых обязанностей; платежа по возмездным гражданско-правовым сделкам, а также дарению; оплаты различных целевых пожертвований социального характера: материальной помощи, пенсий, пособий, стипендий и т.д.»[10]. Моя дорога к автобусной остановке пролегает через сквер, где прогуливаются бабушки со своими внуками. И часто можно услышать: «Володенька, смотри! Это – синичка. Мы сейчас ей хлебных крошек дадим». И в такой привычной, доброй фразе скрывается … остенсивное определение. Птица – синица – определяется в данном случае путем показа, указания на конкретный предмет. Такой способ определения подходит для простых и конкретных предметов.

А теперь заглянем в школу. На уроке математики учитель объясняет ученикам понятия «точка», «плоскость», «отрезок», на уроке физики – понятия «сила», «масса». Определения, которые вводятся без доказательств, признаются всегда истинными, называются аксиомами. Опираясь на эти определения, можно давать строгие определения множеству других понятий и терминов. Подобный принцип лежит, например, в основе геометрии Евклида и классической механики Ньютона. Аксиоматические определения являются одной из высших форм научного определения понятий. В логике также изучаются приемы, сходные с определением. Представим здесь их схематично:

Задание 10.

Задание 11.

Задание 12.

А ты сможешь их решить?

Задача № 1. Про сотрудников отдельной роты ГАИ, которые проходили аттестацию, известно, что 40 из них успешно справились с нормативами по физической подготовке и стрельбе из табельного оружия, а также сдали теоретический зачет, 43 из них успешно сдали нормативы по физической подготовке и стрельбе из табельного оружия, а 42 из них – сдали теоретический зачет. Сколько сотрудников отдельной роты ГАИ проходили аттестацию?

Задача № 2. В отделе по делам несовершеннолетних N-го УВД работает 18 женщин. 10 из них увлекаются цветоводством. 5 женщин посвящают свое свободное время новомодному шейпингу, а три из них еще и вегетарианки. Сколько женщин, работающих в этом отделе, не занимаются ни цветоводством, ни шейпингом?

Задача № 3. В комнате несколько человек. Каждый из них знает хотя бы один из трех языков. Шесть человек знают английский язык, шесть – немецкий, семь – французский. Четверо знают английский и немецкий, трое – немецкий и французский, двое – французский и английский. Один человек знает все три языка. Сколько человек в комнате? Сколько из них знают только английский язык? [11]

Задача № 4. 12 мужчин нашего подразделения – заядлые курильщики, что и часу не могут прожить без «раковой палочки», 6 – тоже заядлые, но футбольные болельщики, трое «больны» охотой на уток. Восемь мужчин и курильщики, и болельщики, двое – болельщики и охотники, а один и курильщик, и болельщик, и охотник (и как только эти качества в нем уживаются?). Сколько мужчин в нашем подразделении?

Задача № 5. В ожесточенной драке не менее 70 % ее участников повредили глаз, не менее 75 % – ухо, не менее 80 % – руку, не менее 85 % – ногу. Каково наименьшее возможное количество участников драки, получивших повреждения всех видов? [12]

Задача № 6. На первый этап вступительных испытаний пришло 100 абитуриентов. Им было предложено решить четыре задания. С первым справилось 90 человек, со вторым – 85, с третьим – 80, а последнее задание смогли выполнить три четверти абитуриентов. Ко второму этапу испытаний допускаются лишь те абитуриенты, которые успешно справились со всеми четырьмя заданиями первого тура. Поместятся ли абитуриенты, допущенные ко второму туру вступительных испытаний, в аудиторию, рассчитанную на 25 человек?

Вопросы для самопроверки 1. Дайте определение понятия как формы мышления. 2. Как образуется понятие? 3. Каковы основные логические характеристики понятия? 4. В чем заключается закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия? 5. Перечислите основные виды понятий и приведите примеры на каждый из них. 6. Каковы основные виды отношений между понятиями по объему? 7. Каковы основные виды понятий по содержанию? 8. Что значит обобщить и ограничить понятие? 9. В чем суть логической операции определения понятия? 10. Каким требованиям должно удовлетворять определение через род и видовое отличие? 11. Перечислите возможные ошибки при определении понятий. 12. Что такое деление понятий? В чем различие между таксономическим и мереологическим делением? 13. Каковы правила логической операции деления понятия и возможные ошибки при их нарушении? 14. Что представляет собой классификация?

Анекдот

Объявление на двери мастерской по ремонту: «Мы ремонтируем всё!» Ниже в скобках приписано: «Стучите громче – звонок не работает».

[1] Концепт – определяющая совокупность всех возможных смыслов. [2] http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/NT00000CAA [3] Автономов А.С. Правовая онтология политики // http://www.legislature.ru/books/ontolog/part3.html [4] Там же. [5] Закон Российской Федерации «О вывозе и ввозе культурных ценностей» от 15 апреля 1993 г. № 4804-1. [6] Сабов А. Последний взгляд Бога// Российская газета, № 224, 12 октября 2004 г. С. 14. [7] Уголовный Кодекс Российской Федерации с постатейными материалами. М., 2001. С. 35-36. [8]http://lib.sportedu.ru/Texts.idc?DocID=101072 [9] http://www.politstudies.ru/vm/vm2/vm2_dis_10.htm [10] http://znai-zakon.narod.ru/z/59/053.htm [11] http://sch57.msk.ru/vmsh/class8/year9899/list4.htm [12] http://sch57.msk.ru/vmsh/class8/year9899/list4.htm 12 |

Дано понятие «должностное преступление». Увеличим содержание этого понятия, добавив новый существенный признак. В результате осуществится переход от понятия «должностное преступление» к понятию «получение взятки». Увеличивая содержание понятия, мы изменяем и его объем, уменьшая множество предметов, мыслимых в понятии. Понятие «получение взятки» является видовым по отношению к родовому понятию «должностное преступление».

Дано понятие «должностное преступление». Увеличим содержание этого понятия, добавив новый существенный признак. В результате осуществится переход от понятия «должностное преступление» к понятию «получение взятки». Увеличивая содержание понятия, мы изменяем и его объем, уменьшая множество предметов, мыслимых в понятии. Понятие «получение взятки» является видовым по отношению к родовому понятию «должностное преступление».

Решаем задачи

Решаем задачи

Заполните таблицу, вписав определение логической операции деления понятия и название ее структурных элементов:

Заполните таблицу, вписав определение логической операции деления понятия и название ее структурных элементов:

Решаем задачи

Решаем задачи