ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Построение информационной системы логистики 12

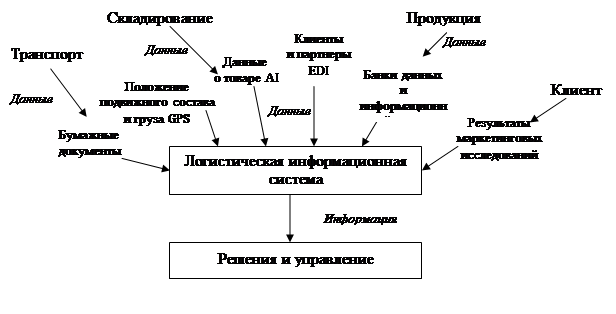

Информационная система – это совокупность различных видов информация и средств ее передачи, хранения и преобразования. Основными функциями информационной системы являются: поиск данных, сбор и преобразование с целью придания им информационной ценности и последующего предоставления менеджерам. Логистическая деятельность связана с широким спектром деятельности, требующей взаимной координации и выходит за рамки предприятие. Поэтому ее информационные потребности являются большими, чем, например, маркетинга или бухучета и требуется построение логистической информационной системы (ЛИС). Сущность логистической информационной системы – это сбор и преобразование данных, обеспечение доступности полученной в результате преобразования информации для целей принятия логистических решений. Таким образом, ЛИС является инструментом реализации целей логистики и выполняет три основные функции: 1) обслуживание клиента и коммуникаций, ориентируясь на совершенствование отношений клиент-поставщик; 2) планирование и управление, связанные с удовлетворением во времени потребностей клиентов и мониторингом материального потока с целью внесения изменений в план; 3) координация, позволяющая объединить логистическую деятельность в единую систему. Схема логистической информационной системы может быть представлена следующим образом (рис. 6. 1).

Рисунок 6.1. Схема логистической информационной системы

Концепция EDI (Electronic Data Interchange)— электронного обмена данными представляет собой компьютеризированный информационный обмен между пользователями с применением стандартного формата данных и современных телекоммуникаций. В чем же состоит преимущество систем EDI? Сегодня, большая часть данных, содержащихся в коммерческих документах, генерируется их существующих компьютерных прикладных программ. Типовая схема оформления торговых сделок предполагает следующие действия: · для осуществления торговых операций сформируется бумажный документ; · данный документ передается по каналам факсимильной связи или другим каналам передачи данных адресату; · деловой партнер, получивший электронный документ электронным способом воспроизводит его на бумаге и использует в дальнейшем для отчета; · с принятого бумажного носителя вручную осуществляет ввод необходимых данных в информационную систему своего ведомства; · На основе принятой информации генерируются новые бумажные документы и передаются в иные ведомства. По данным исследования IMC внедрение EDI-систем позволяет снизить расходы, связанные с составлением документов до 7-10% от общей стоимости сделки. Мировая практика электронной коммерции, основанной на системах-EDI осуществляется уже более 30 лет и представляет собой определенный стандарт выполнения торговых операций и представление структурированных деловых документов. Коренное отличие систем EDI от систем электронного документооборота состоит в том, что EDI системы - это межведомственные системы обмена электронными документами, использующие строго стандартизированные правила составления электронных документов. А система электронного документооборота - это системы, как правило, разрабатываемые в рамках одной корпорации или предприятия, обмен в которых осуществляется по средствам распределенных СУБД типа ORACLE или INFORMIX. При помощи технологии EDI данные из корпоративных компьютерных систем переводятся на понятный всем стандарт и передаются по надежным телекоммуникационным каналам, как правило, по корпоративной сети передачи данных. В настоящее время в системах EDI широко используются около двенадцати стандартов, но наибольшую популярность прибрели два стандарта: UN/EDIFACT и ANSI X-12. Так например, в США около 500 тыс. пользователей EDI обмена в формате UN/EDIFACT, и такое же количество пользователей формата ANSI X-12. Для упорядочивания разностандартных EDI систем, в 1996 году Экономическим и Социальным советом ООН была выпущена Рекомендация №25 по использованию стандарта EDIFACT, в которой рекомендовано модернизировать существующие EDI-системы в системы, ориентированные на использование UN/EDIFACT, а вновь создоваемые системы изначально строить на основе использования UN/EDIFACT. Акроним UN/EDIFACT расшифровывается как "Правила ООН электронного обмена документами для гос. управления торговли и транспорта" (United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport). В настоящее время из-за отсутствия законодательного регулирования процессов электронного обмена документами полномасштабное развитие систем EDI в нашей стране затруднено. Но лавинообразное развитие в мире систем электронной коммерции раскачивает официальные органы и жизнь заставляет использовать параллельно с бумажными документами и их электронный образ. Штриховое кодирование.Штриховое кодирование охватывает большое число стран и находит все новые области применения. Система автоматизированной идентификации, основанная на применении штрих-кодов, произвела подлинную революцию в сфере торговли и транспортировки грузов. Каждой единице товара (груза) присваивается эксклюзивный номер (код), который считывается сканером. Затем эта информация заносится в ПК и расшифровывается для дальнейшей обработки и контроля за движением груза в процессе транспортировки. Таким образом, штриховое кодирование и электронное считывание кодов облегчает процессы сбора данных и информационного обмена. Машиночитаемый штриховой код(bar-code) — это определенная комбинация темных и светлых полос (штрихов или пробелов), дающая возможность кодировать, считывать и расшифровывать информацию отоваре (грузе) с использованием компьютерной технологии. В табл. 6.1. показаны основные области эффективности применения штрих-кодов. Таблица 6.1. Эффективность применения штрих-кодов

Европейская ассоциация товарной нумерации (EAN International) разработала международный стандарт идентификации продуктов, логистических единиц и местоположений, позволяющий участникам ТЛП обмениваться информацией. В стандартной нумерации EAN грузы идентифицируются уникальным номером. Эта уникальность позволяет партнерам логистической цепочки ссылаться на один и тот же идентификационный номер и осуществлял, обмен информацией наиболее быстрым, точным и дешевым способом. Наиболее распространены следующие системы идентификации номеров: EAN-13, EAN-8, UCC\EAN-128. EAN-13 является стандартным номером и используется на всех видах потребительских товаров. Коды НА N-14 и UCC\EAN-128 применяются при кодировании транспортных упаковок (единиц транспортируемых грузов). Ниже изложены основные аспекты применения штрихового кодирования на транспорте. Применяемый стандарт этикетки позволяет обеспечить эффективный контроль за системой движения грузов (рис. 1.36). Нижняя зона этикетки отображает информацию в виде штриховых кодов с символикой UCC\EAN-128. Например, номер товара в системе EAN и информация о сроках хранения могут быть обозначены в одном символе, что облегчает процесс ввода данных при сканировании. Средняя часть этикетки отведена для нанесения данных в традиционной форме с использованием цифр и букв. Ввод информации осуществляется ручным способом. В этой части этикетки помещаются данные о номере партии, дате упаковки, размерах, весе и т.п. Верхняя часть этикетки содержит информацию свободного формата. Она используется грузоотправителем для размещения любой графической или текстовой информации. При работе с поддонами при их транспортировке этикетка наклеивается на все четыре вертикальные стороны поддона, чтобы она была всегда в зоне видимости. Середина основного штрих-кода (серийного кода транспортной упаковки) должна находиться на высоте 450 мм (±50 мм) от основы, на которой стоит поддон. Сама этикетка помещается не ближе 50 мм от края поддона. Штриховое кодирование грузовых отправок и единиц хранения позволяет получать следующие преимущества: обеспечивается однозначная и простая идентификация поддона; серийный код транспортной упаковки является своеобразным ключом, обеспечивающим доступ к логистической информации; этикетка, наклеенная поставщиком поддона, может использоваться всеми без исключения участниками логистической цепочки; облегчается процесс коммуникации между всеми партнерами; сканирование штриховых кодов обеспечивает быстрый и правильный ввод информации; многократно снижается время обработки грузов на всех этапах транспортировки. Таким образом, применение транспортного кода UCC\EAN-128 позволяет на основе идентификации поддонов обеспечить эффективное управление и контроль за грузопотоком. Спутниковые навигационные системы. Об этом направлении развития техники большинство наших соотечественников узнало только после 1991 года, когда в свободной продаже у нас появились специальные приемоиндикаторы, работающие по сигналам системы GPS (именно тогда американское правительство впервые разрешило их ввоз в нашу страну). Но развитие подобных систем началось значительно раньше. Прежде всего, надо сказать, что навигация является вообще одной из древнейших наук на Земле и при этом, в ней всегда использовались самые современные и совершенные знания, доступные на тот момент человечеству, из самых различных областей: географии, астрономии, математики, физики и др. Не стал исключением и ХХ век: уже вскоре после изобретения радио были созданы и радионавигационные системы. А вот идея использования радиосигналов искусственных спутников Земли для навигационных целей возникла в нашей стране еще в 1955 г., т. е. даже до запуска первого такого спутника! Специальные теоретические исследования, а также наблюдения за сигналами первого ИСЗ, запущенного СССР в 1957 г., позволили предложить и методы их использования для навигации. Созданные впоследствии в СССР и США первые спутниковые радионавигационные системы "Циклон" (6 ИСЗ, введена в эксплуатацию в 1976 г.), "Цикада" (4 ИСЗ, 1979 г.), "Парус" (6 ИСЗ), NNSS (Navy Navigation Satellite System), позже получившая название Transit (6 ИСЗ, 1974 г.), позволили с большей точностью определять координаты судов. Но время шло, и требовались все более высокие точности. По этой причине, в начале 70-х годов, практически одновременно, в США и СССР начали создаваться спутниковые навигационные системы нового поколения. Сходство задач, стоящих перед этими системами, а также технических решений, доступных инженерам этих двух стран, обусловили большую похожесть этих систем. Почти одновременно обе эти системы были и введены в эксплуатацию (ГЛОНАСС - в 1993 г., GPS - 1994 г.). Сейчас наиболее известной и широко используемой во всем мире спутниковой навигационной системой является американская NAVSTAR (NAVigational Satellite providing Time and Range - Навигационная система определения времени и дальности), позже получившая свое второе название: Global Position System (глобальная система позиционирования) - GPS. Начало ее разработки относится к 1973 г., а ее владельцем является Министерство Обороны США. Специфика основных целей использования системы GPS - для оперативного высокоточного определения многочисленными подвижными военными потребителями своего местоположения на суше, на море, в воздухе и в ближнем космосе - привела к наличию в системе двух каналов измерений: стандартной (Standart Position System - SPS) и высокой (Precise Position System - PPS) точности. Типовая погрешность определения координат в канале SPS (по так называемому "грубому" или "открытому" C/A-коду) изначально составляла около 100 м в любой точке Земной поверхности. Именно этот канал измерений и был в 1983 году разрешен для свободного (и бесплатного) использования любыми потребителями всех стран. Вообще-то, строго говоря, достигаемая точность измерений в этом канале несколько выше. Но для устранения этого "просчета" при создании системы, после первых ее испытаний, разработчиками был предусмотрен ввод специальных ошибок (названный "режимом селективного доступа" - Selective availability, S/A) в сигналы ИСЗ для исключения возможности слишком точного определения координат "нежелательными элементами". Однако с 1 мая 2000 г. этот режим был отменен, и в итоге точность измерений возросла приблизительно вдвое. В канале PPS (измерения по "защищенному" P-коду) обеспечивается точность определения координат приблизительно на порядок выше, чем в SPS, однако этот канал используется только по основному назначению системы и закрыт для доступа сторонних потребителей - проведение измерений без знания специального секретного кода попросту практически невозможно. ГЛОНАСС. Отечественная "ГЛОбальная НАвигационная Спутниковая Система" - ГЛОНАСС оказалась совершенно незаслуженно обойденной вниманием гражданских потребителей. В первую очередь это произошло из-за отсутствия столь же широкого ассортимента пользовательских терминалов для нее, но сейчас это положение уже исправляется. Работы по созданию ГЛОНАСС начались в 1976 г., а в сентябре 1993 г. система была официально принята в эксплуатацию. Разработка велась по заказу Министерства обороны, но в марте 1995 г., специальным постановлением правительства России, система была открыта и для гражданского применения.

12 |