ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Охрана труда и безопасность жизнедеятельности

ВОПРОС № 1. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы защиты.

Принципы обеспечения безопасности делятся на три группы: 1. Заблаговременная подготовка – накопление средств защиты, поддержание их в готовности, подготовка к проведению мероприятий по эвакуации населения (персонала) из опасных зон. 2. Дифференцированный подход – характер и объем защитных мероприятий устанавливается в зависимости от вида источников опасных и вредных факторов, а также от местных целей. 3. Комплексность мероприятий – согласованное применение средств и способов защиты и других мероприятий по обеспечению БЖД.

Способы защиты: эвакуация, укрытие в защитных сооружениях, использование СИЗ, средств медицинской профилактики. Укрытие в защитных сооружения – наиболее надежный способ защиты в случае военно-политических конфликтов с применением современных средств поражения, в ЧС сопровождающихся выбросом радиоактивных и химических веществ. Защитные сооружения – это инженерные сооружения, специально предназначенные для защиты населения от опасных и вредных факторов. Подразделяются на убежища и противорадиационные укрытия. СИЗ предназначены для защиты от вредных и опасных факторов окружающей среды отдельного человека. От механического травматизма – каска, спецодежда, спецобувь, для защиты глаз – очки, для защиты от электрического тока - диэлектрические перчатки и обувь. Подробнее – СИЗОД. Защита от вредных веществ и недостатка кислорода. По принципу действия – фильтрующие и изолирующие. Изолирующие – шланговые и автономные. По назначению: противогазовые, противопылевые, газо-пылезащитные. По конструктивному исполнению – респираторы и противогазы. Фильтрующие СИЗОД могут применяться, если кислород в воздухе ≥ 18 объемных % и при известных вредных веществах. Нельзя также – в труднодоступных местах малого объема и замкнутых пространствах. Противопылевые респираторы - фильтрующие маски и патронные. Маски – одноразового пользования «Лепесток» ШБ-1. Л-200 (белый), Л-40 (оранжевый), Л-5 (голубой). Цифры – это допустимое превышение ПДК по пыли диаметром ≥ 3 мкм. Нельзя – при сильных осадках, низких температурах. Патронные - многоразовые. Противогазовые – респираторы, противогазы с малой коробкой и большой (шлем-маска, коробка, шланг). Маркировка и окраска: А – коричневая – пары органических и галогенорганических соединений (бензин, керосин, спирты, эфиры, анилин и т.д.); В – желтая – кислые пары и газы (сернистый ангидрид, хлор, соляная кислота, сероводород, фосген и т.д.); Г – черная и желтая – пары ртути + А и В, но с < τ; Е – черная – ареин, фосфин + А и В, но с < τ; КД – серая – аммиак и сероводород + А, но с < τ; СО – белая - СО; М – красная – СО + А, В, Е, КД – небольшой концентрации; БКФ – защитная с вертикальной белой полосой – А, В, Е, но с < τ, + пыль, дым, туман. Индекс Ф и вертикальная белая полоса – наличие противоаэрозольного патрона (пыль, дым, туман). Изолирующие – шланговые: неограниченное τ, избыточное давление воздуха исключает пары, отсутствие сопротивления дыханию. Недостатки: ограниченное сопротивление действия, опасные повреждения или пережимы шланга. Автономные – циркуляция воздуха, освобождение от углекислого газа, пополнение кислорода. Со сжатым кислородом (наиболее распространены), с жидким кислородом, с химически связанным кислородом и со сжатым воздухом.

ВОПРОС № 2. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, ее этапы. Спасательные и неотложные работы.

Все задачи по ликвидации последствий ЧС выполняются поэтапно в определенной последовательности, в максимально короткие сроки. На первом этапе решаются задачи по экстренной защите населения, предотвращению развития или по уменьшению воздействия последствий ЧС и подготовке к выполнению спасательных и других неотложных работ. Основные мероприятия по экстренной защите населения: оповещение об опасности; использование средств защиты; соблюдение режимов поведения; эвакуация из опасных зон; применение средств медицинской профилактики и оказание пострадавшим медицинской и других видов помощи. Производится локализация очага поражения, приостановка или изменение технологического процесса, предупреждение и тушение пожаров. Проводится разведка очага поражения и оценка сложившейся обстановки. Второй этап – проведение спасательных и других неотложных работ, которые ведутся непрерывно с необходимой сменой спасателей и ликвидаторов. Спасательные работы включают розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, поврежденных транспортных средств; эвакуация людей из опасных зон; оказание пострадавшим первой помощи. Неотложные работы: локализация и тушение пожаров, разборка завалов, укрепление конструкций, восстановление коммунально-энергетических сетей, линий связи, дорог, проведение санитарной обработки, дезактивации, дегазации, дезинфекции и т.д. Особое внимание уделяется размещению пострадавшего населения, обеспечение его продовольствием, водой, оказанию медицинской, материальной, финансовой помощи. На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности населения: восстановление жилья, возведение временных жилых построек, восстановление энерго- и водоснабжения, линий связи, санитарная очистка очага поражения, оказание населению помощи. Производится реэвакуация (возвращение) эвакуированного населения. Начинаются работы по восстановлению функционирования хозяйственных объектов.

ВОПРОС №3: Обеспечение безопасности жизнедеятельности в ЧС. Мероприятия фоновые, при угрозе ЧС, во время ЧС.

Обеспечение БЖД в ЧС. а) Прогнозирование и оценка возможных последствий ЧС. Сложность заключается в том, что требуется оценить район, характер, масштабы ЧС в условиях неполной и ненадежной информации ориентировочно определить характер и объем работ по ликвидации последствий ЧС. Изучены и определены сейсмические районы, места возможных обвалов и селевых потоков, установлены границы зон возможных затоплений при разрушении плотин, наводнениях, выявлены объекты, аварии на которых могут привести к большим разрушениям. В отношении прогноза τ возникновения ЧС сложнее. Начала некоторых стихийных бедствий прогнозируют ураганы, тайфуны – с помощью метеорологических спутников. Для прогнозирования землетрясений – систематический анализ химического состава воды в сейсмических районах, измерения характеристик грунта, наблюдение за уровнем воды, поведением животных. Прогнозирование лесных пожаров – по комплексному показанию на основе суммирования коэффициентов, учитывая температуру, географию, погодные, статистические условия. Для поиска скрытых типов пожара (торфяные, подземные) и тем самым прогнозирование угрозы лесных пожаров – съемка в инфракрасных лучах с самолетов и спутников. Обстановки возникающие при ЧС и оценка последствий осуществляется математическим методом. Исходные данные – места потенциально опасных объектов, запасы веществ или энергии, численность и плотность населения, характер построек, тип защитных сооружений и их вместимость, метеорологические условия, характер местности. Время защиты изолир. со сжатым кислородом – до 5-ти часов. Медицинские средства ИЗ предназначены для профилактики и оказанию помощи населению, пострадавших в ЧС. К ним относят радиопротекторы, снижающие степень излучения (цистамин) – авария на АЭС, ядерный взрыв; антидоты – противоядия – авария на химических предприятиях, применение химического оружия; противобактериальные и антивирусные средства (антибиотики, вакцины) – эпидемия; средства частичной санитарной обработки – йод, перевязочный пакет – землетрясения, ураган, авария, война и т. д. Фоновые мероприятия – постоянно проводимые. Выполнение строительно-монтажных работ с учетом СНиП, создание системы оповещения населения об опасности, создание защитных сооружений, обеспечение населения (персонала) СИЗ. Организация радиационного, химического, бактериологического наблюдения, разведки, лабораторного контроля, обучение населения (персонала) правилам поведения в ЧС, проведение сангигиенического противоэпидемического мероприятий, отказ от строительно-потенциально опасных объектов (АЭС, химические предприятия и т. д.) в уязвимых зонах, перепрофилирование объектов – источников повышенной опасности, разработка планов ликвидации последствий ЧС. Защитные мероприятия при угрозе ЧС . Развертывание системы наблюдения и развертки, приведение в готовность системы оповещения населения о ЧС, ввод в действие специальных правил функционирования экономики и общественной жизни до чрезвычайного положения, нейтрализация источников повышенной опасности при ЧС (прекращение работы опасных производств, технологических процессов, демонтаж опасных установок), приведение в готовность аварийно-спасательных служб, частичная эвакуация населения. Планирование мероприятий по обеспечению БЖД в ЧС. Базируется на научных прогнозах обстановки, которая может сложиться в ЧС, анализе и оценке людских и материальных ресурсов, на достигнутом уровне развития теории и практики защиты населения в ЧС. План по обеспечению БЖД в ЧС должен содержать: виды работ, сроки выполнения этих работ, необходимые ресурсы, ответственные лица, способы контроля. К плану могут прилагаться различные справочные и поясняющие материалы. Обеспечение устойчивой работы хозяйственных объектов. Под устойчивостью работы предприятия понимают способность противостоять разрушительному воздействию поражающих факторов ЧС, производить продукцию, обеспечивать БЖД персонала, а также приспособленность к восстановлению производства в случае повреждения. Процесс разработки мероприятий по обеспечению устойчивости работы предприятия складывается из анализа уязвимости объекта и его элементов, оценки возможности его функционирования при ЧС, выработке на этой основе мероприятий по повышению надежности объекта. При решении задач, повышения устойчивости работы объекта, особое внимание обращается на заблаговременное строительство убежищ на предприятиях, в технологических процессах которых используют взрывоопасные, токсические и радиоактивные вещества; разработку режимов работы в условиях заражения; обучение персонала выполнению конкретных работ по ликвидации последствий ЧС на организацию и поддержание в постоянной готовности локальной системы оповещения персонала и проживающее вблизи населения об опасности. К вторичным факторам поражения при ЧС на объекте относятся пожары, взрывы, утечки вредных веществ. Мероприятия, направленные на исключение или ограничение воздействия вторичных факторов: сокращение запасов сильно действующих ядовитых веществ, взрыво- и пожароопасных до min и хранение их в защищенных хранилищах; применение приспособлений, исключающих разлив токсичных, огнеопасных и агрессивных жидкостей, размещение складов ЛВЖ, ГЖ, горючих материалов, ядовитых веществ с учетом направления господствующих ветров, устройство противопожарных разрывов и пожарных проездов, строительство пожарных водоемов и емкостей, создание заносов средств пожаротушения, заглубление технологических коммуникаций, линий электроснабжения. ВОПРОС №4: Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). Стихийные бедствия. Техногенные, антропогенные. Экологические катастрофы. Социально-политические конфликты.

Под ЧС понимают реализацию опасности, которая угрожает жизни и здоровью людей. ЧС – это явление, у которого могут быть предвестники, несколько стадий развития и последствия. В общем случае под ЧС понимают внешне неожиданную, внезапно возникающую обстановку, характеризующуюся резким нарушением установившегося процесса и оказывающую значительное отрицательное воздействие на жизнедеятельность населения, функционирующую экономику, социальную среду. По генезису (причинам возникновения) можно выделить такие классы ЧС: стихийные бедствия, техногенные катастрофы, антропогенные и экологические катастрофы, социально-политические конфликты. Стихийные бедствия – опасные природные явления, имеющие чрезвычайный характер и приводящие к нарушению повседневной жизни более или менее значительных групп населения, человеческим жертвам, уничтожению материальных ценностей. К ним относятся: землетрясения, наводнения, цунами, извержения вулканов, оползни, обвалы, ураганы, смерчи, лесные и торфяные пожары, засухи, длительные проливные дожди, сильные устойчивые морозы, эпидемии. Некоторые стихийные бедствия могут возникать в результате действия людей (пожары, обвалы, оползни), но их последствия – результат действия природных сил. Стихийные бедствия создают неблагоприятные условия для жизни населения (вспышки массовых инфекционных заболеваний). Больше всего люди страдают от наводнений (40% от общего урона), ураганов (20%), землетрясений (15%), засух (15%), ост. СБ – 10%. Наводнения могут возникать вследствие бурного таяния снегов в районах истока рек (наводнения); вследствие затяжных осенних дождей, когда реки выходят из берегов; из-за прорывов плотин (хотя это уже катастрофа. В 70-х годах в Бангладеш – наводнения + ураганы – около 1 млн. погибших. У нас районы возможных наводнений –При- и Закарпатье, Приднепровье. Ураган – ветер большой силы. Сила ветра оценивается по шкале Бырорта – 12 баллов (13, если считать 0). 0 – штиль, υ = 0 – 0.5 м/с, 12 баллов – ураган, υ >29 м/с (>105 км/час). Такой ветер производит значительные разрушения и опустошения, вырывает с корнем деревья, сносит крыши, опрокидывает железнодорожные составы и т. д. Землетрясения, также оценивается 12-ти бальной шкалой. 1 балл – регистрируется только приборами, 12 баллов (сильная катастрофа) – разрушаются все сооружения, возникают многочисленные трещины, обвалы, возникают водопады, отклонения течения рек. Участок на поверхности земли, в пределах которого сила толчков максимально эксцентрическая, между силой толчков и площадью распространения колебаний прямой зависимости нет. При значительной глубине очага – в ЭЦ небольшая сила, но площадь огромна, при малом очаге наоборот. Очаги в пределах складчатых зон, т. е. в тех частях земной коры, которые испытывают в настоящее время интенсивные движения, сопровождающиеся деформациями земной коры. Если очаг под дном океана – цунами. В Украине – 2 зоны возможных землетрясений – Крым и Прикарпатье (до 8 баллов). 8 баллов – разрушительное землетрясение. При этом дома сильно повреждаются, некоторые разрушаются. 1556 г., Китай - несколько сотен тысяч человек погибло; 1923 г., Токио – 140 тыс. Техногенные катастрофы – внезапный выход из строя машин, агрегатов, сопровождающийся серьезными нарушения производственного процесса, взрывами, пожарами, радиоактивными, химическими или биологическими заражениями больших территорий, групповым поражением людей. К техногенным катастрофам относятся аварии на промышленных объектах, на транспорте, в результате которых возникли последствия, создающие угрозу населению и ОС. Характер последствий ТК зависит от вида аварии, ее масштабов, обстоятельств. ТК могут быть следствием воздействия природных факторов, проектно-производственных дефектов сооружений, нарушения технологических процессов, правил эксплуатации. Наиболее часто – нарушения технологического процесса и правил ТБ. Антропогенные и экологические катастрофы – качественные изменения биосферы, оказывающие отрицательное влияние на людей, АК – вызваны хозяйственной деятельностью человека. ЭК – могут быть вызваны и другими факторами (природными), но сейчас – в основном антропогенными. К этому виду относятся: деградация почвы (эрозия, загрязнение вредными веществами, засоление, заболачивание), загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект, разрушение озонового слоя). Социально-политические конфликты – войны, революции, перевороты – межгосударственные, межнациональные, классовые конфликты, сопровождающиеся насилием. По скорости распространения опасности ЧС могут быть классифицированы на внезапные (землетрясения, взрывы, транспортные аварии), стремительные (пожары, аварии с выбросом газообразных, ядовитых веществ), умеренные (наводнения, извержения вулканов), с медленно распространенной опасностью (засуха, эпидемия, загрязнение почвы). Показателями масштаба распространения ЧС являются не только размер территории, но и тяжесть последствий. По этому признаку выделяют локальные (объектовые), лестные, региональные, национальные, и глобальные ЧС (последствия выходят за пределы страны и распространения на другие государства). Основные виды последствий ЧС: гибель, заболевания, травмы людей, разрушения, заражение территорий (радиоактивного, химического, биологического). На людей действуют и психотравмирующие обстоятельства. Территория, на которую воздействуют опасные и вредные факторы ЧС, называется очагом поражения. Простым очагом поражения называют очаг, возникший под действием одного поражающего фактора, направления взрыва, пожара. Сложный очаг поражения – результат действия нескольких поражающих факторов, взрыв на химическом предприятии – разрушения, пожар, химическое заражение; землетрясения и ураган – пожары от поврежденных электросетей. В развитии ЧС можно выделить четыре стадии: 1) Зарождение. Складывающиеся условия, предпосылки ЧС: активизирующие неблагоприятные природные процессы, накопление дефектов сооружений и технических неисправностей. 2) Инициирование. Реализация условий ЧС. 3) Кульминация – возникает и происходит собственно чрезвычайное событие. Происходит цепной процесс разрушительного высвобождения энергии и веществ. 4) Затухание - период от перекрытия, ограничения источника опасности (локализации ЧС) или прекращения действий опасного фактора до полной ликвидации прямых и косвенных последствий.

ВОПРОС №5: Основные понятия и определения безопасности жизнедеятельности. Опасность и безопасность. Классификация опасностей. Основная аксиома безопасности жизнедеятельности.

Деятельность – необходимое условие существования человеческого общества. Труд - высшая форма деятельности. По мнению философов, самым адекватным определением человека является Homo agens, т.е. человек действующий. Определение деятельности приводится в БСЭ. Формы деятельности и труда многообразны. Они охватывают практические, интеллектуальные и духовные процессы, протекающие в быту, общественной, культурной, производственной, научной и других сферах жизни. Модель процесса деятельности в наиболее общем виде можно представить состоящей из двух элементов: человек и среда, имеющих прямые и обратные связи. Обратные связи обусловлены всеобщим законом реактивности материального мира. Система ” человек – среда” является двухцелевой. Одна цель состоит в достижении определенного эффекта, вторая - в исключении нежелательных последствий. К нежелательным последствиям относятся: ущерб здоровья и жизни человека, пожары, аварии, катастрофы и т.п. Явления, воздействия и другие процессы, вызывающие эти нежелательные последствия, называются опасностями. Различают опасности потенциальные и реальные. Для опасностей характерны следующие признаки: угроза жизни; ущерб здоровью; затруднение функционирования органов человека. Различают опасности потенциальные (скрытые) и реальные. Чтобы потенциальная опасность реализовалась, нужны условия, которые называют причинами. Приведем некоторые данные, характеризующие опасности и их последствия. Число стихийных бедствий на Земле возрастает и в 1990 г. увеличилось в два раза по сравнению с I960 года. По данным ВОЗ с 1909 по 1974 г. заболеваемость неврозом в мире возросла в 24 раза. Опыт свидетельствует, что любая деятельность потенциально опасна. Это утверждение носит аксиоматический характер. В то же время признается, что уровнем опасности (риском) можно управлять. Это утверждение привело к концепции приемлемого риска. Она основана на понимании недостижимости абсолютной безопасности. Безопасность - это состояние деятельности, при которой с определенной вероятностью исключено проявление опасностей. Безопасность - это цель, а БЖД - средства, пути, методы ее достижения. БЖД – это научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них. Предметом ее изучения является одна сторона деятельности (труда), а именно: опасности с целью защиты от них. БЖД решает три взаимосвязанных задачи: 1. Идентификация опасностей, т.е. распознавание образа с указанием количественных характеристик и координат опасности. 2. Защита от опасностей на основе сопоставления затрат и выгод. 3. Ликвидация возможных (исходя из концепции остаточного риска) отрицательных опасностей. Опасность Опасность - центральное понятие БЖД, под которым понимаются явления, процессы, объекты, способные в определенных условиях наносить ущерб здоровью человека непосредственно или косвенно, т.е. вызывать нежелательные последствия. Количество признаков, характеризующих опасность, может быть увеличено или уменьшено в зависимости от целей анализа. Данное определение опасности в БЖД поглощает существующие стандартные понятия (опасные и вредные производственные факторы), являясь более объемным, учитывающим все формы деятельности. Такие приняты в передовых отраслях науки и техники (см., например, книгу Берегового Г.Т. и др. "Безопасность космических полетов"). Опасность хранят все системы, имеющие энергию, химически или биологически активные компоненты, а также характеристики, несоответствующие условиям жизнедеятельности человека. Таксономия опасностей

Таксономия - наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, объектов. Поскольку опасность является понятием сложным, иерархическим, имеющим много признаков, таксономирование, их выполняет важную роль в организации научного знания в области безопасности деятельности, позволяет глубже познать природу опасности. Совершенная, достаточно полная таксономия опасностей пока не разработана. Это определяет перспективы творчества ученых и педагогов. Поэтому сейчас представляется целесообразным привести примеры того, что сделано в данном направлении. По природе происхождения опасности бывают природные, технические, антропогенные, экологические, смешанные. Согласно официальному стандарту опасности делятся на физические, химические, биологические, психофизиологические. По времени проявления отрицательных последствий опасности делятся на импульсивные и кумулятивные. По локализации: связанные с литосферой, гидросферой, атмосферой, космосом. По вызываемым последствиям: утомление, заболевания, травмы, аварии, пожары, летальные исходы и т.д. По приносимому ущербу: социальный, технический, экологический и т. п. Сферы проявления опасностей: бытовая, спортивная, дорожно-транспортная, производственная, военная и др. По структуре (строению) опасности делятся на простые и производные, порождаемые взаимодействием простых. По характеру воздействия на человека опасности можно разделить на активные и пассивные. К пассивным относятся опасности, активизирующиеся за счет энергии, носителем которой является сам человек. Это острые (колющие и режущие) неподвижные элементы; неровности поверхности, по которой перемещается человек; уклоны, подъемы; незначительное трение между соприкасающимися поверхностями и др. Различают априорные признаки (предвестники) опасности и aностериорные (следы) признаки опасностей. Аксиома о потенциальной опасности деятельности

Человеческая практика дает основания для утверждения о том, что, любая деятельность потенциально опасна. Ни в одном виде деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности. Следовательно, можно сформулировать следующее заключение: любая деятельность потенциально опасна. Это утверждение имеет аксиоматический характер (об аксиомах см., например, Кондаков Н.И. Логический словарь, М.,Наука, 1971, стр. 15-13). Данная аксиома имеет исключительное методологическое и эвристическое значение.

Пример 1. Определить риск Rпр гибели человека на производстве в нашей стране за 1 год, если известно, что ежегодно погибает около n = 14 тыс. человек, а численность работающих составляет примерно N=133 млн. человек: Rпр=n/N=(1.4*104)/(1.38*104)=10-4 Пример 2. Ежегодно в нашей стране вследствие различных опасностей неестественной смертью погибает около 500 млн. человек. Принимая численность населения страны 300 млн. человек, определим риск гибели Rстр жителя страны от опасностей: Rстр=5*105/3*108=1.7*10-3 Пример 3. Определим, используя данные предыдущих примеров, риск Rд быть ввергнут в фатальный несчастный случай, связанный с ДТП, если ежегодно погибает в этих происшествиях 60 тыс. человек: Rд = 6*104/3*108=2*10-4 ВОПРОС №6: Концепция абсолютной безопасности и приемлемого риска.

Традиционная техника безопасности базируется на категорическом императиве - обеспечить безопасность, не допустить никаких аварий. Как показывает практика, такая концепция неадекватна законам техносферы. Требование абсолютной безопасности, подкупающее своей гуманностью, может обернуться трагедией для людей потому, что обеспечить нулевой риск в действующих системах невозможно. Современный мир отверг концепцию абсолютной безопасности и пришел к концепции приемлемого (допустимого) риска, суть которой в стремление к такой малой безопасности, которую приемлет общество в данный период времени. Приемлемый риск сочетает в себе технические, экономические, социальные и политические аспекты и представляет некоторый компромисс между уровнем безопасности и возможностями её достижения. Прежде всего, нужно иметь ввиду, что экономические возможности повышения, безопасности технических систем небезграничны. Затрачивая чрезмерные средства на повышение безопасности, можно нанести ущерб социальной сфере, например, ухудшить медицинскую помощь. На рис. 1.2 показан упрощенный пример определения приемлемого (допустимого) риска. При увеличении затрат технический риск снижается, но растет социальный. Суммарный риск имеет минимум при определенном соотношении между инвестициями в техническую и социальную сферы. Это обстоятельство и нужно учитывать при выборе риска, с которым общество пока вынуждено мириться.

Пренебрежимо малым считается индивидуальный риск гибели 10-8 в год. Максимально приемлемым риском для экосистем считается тот, при котором может пострадать 5% видов биогеоценоза. ВОПРОС №7: Теория риска. Индивидуальный и групповой риск.

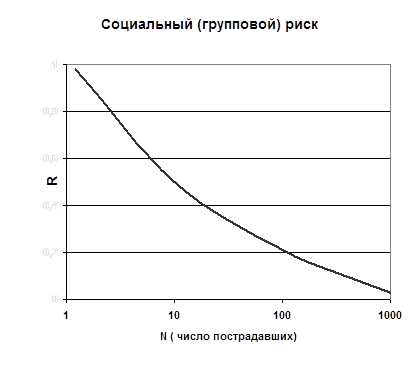

Различают индивидуальный и социальный риск. Индивидуальный риск характеризует опасность определенного вида для отдельного индивидуума. Социальный (точнее - групповой) - это риск для группы людей. Социальный риск - это зависимость между частотой событий и числом пораженных при этом людей (см. рис.). Восприятие риска и опасностей общественностью субъективно. Люди резко реагируют на события редкие, сопровождающиеся большим числом единовременных жертв. В то же время частые события, в результате которых погибают единицы или небольшие группы людей, не вызывают столь напряженного отношения.

Это необходимо иметь ввиду при рассмотрении проблемы приемлемого риска. Субъективность в оценке риска подтверждает необходимость поиска приемов и методологи, лишенных этого недостатка. По мнению специалистов, использование риска в качестве оценки опасностей является предпочтительнее, чем использование трофитопных показателей. Основные положения теории риска. В сентябре 1990 г. в г. Кельне состоялся Первый Всемирный конгресс по безопасности деятельности, как научной дисциплине, проходивший, под девизом “Жизнь в безопасности”. Специалисты из разных стран в своих сообщениях и докладах постоянно оперировали понятием "риск". В советской технической литературе по безопасности это понятие пока не получило соответствующего признания. В. Маршалл дает следующее определение: риск - частота реализации опасностей. Наиболее общим определением признается такое: риск - это количественная оценка опасности. Количественная оценка - это отношение числа тех или иных неблагоприятных последствий к их возможному числу за определенный период. Определяя риск необходимо указать класс последствий, т.е. ответить на вопрос: риск чего? Формально риск - это частота. Но пo-существу между этими понятиями имеет место существенная разница, т.к. применительно к проблемам безопасности о возможном числе неблагоприятных последствий приходится говорить с известной долей условности. Прежде чем перейти к рассмотрению других аспектов проблемы риска, приведем примеры. В качестве примера приведем зарубежные данные, характеризующие индивидуальный риск. Индивидуальный риск фатального исхода в год, обусловленный, различными причинами (по данным, относящимся ко всему населению США)

Автомобильный транспорт 3*10-4 Отравление 2*10-5 Станочное оборудование 1*10-5 Воздушный транспорт 9*10-6 Падающие предметы 6*10-6 Электрический ток 6*10-6 Железная дорога 4*10-6 Молния 5*10-7 Все прочие 4*10-5 Общий риск 6*10-4 Ядерная энергия (100 реакторов) 2*10-10 ВОПРОС №8: Требования пожарной безопасности к производственным зданиям и сооружениям.

Противопожарная защита зданий и сооружений обеспечивается объемно-планировочными решениями, подбором и компоновкой огнестойких строительных конструкций, выбором и расстановкой противопожарных преград и планировкой путей эвакуации. Эти мероприятия для каждого вида здания и сооружения регламентируется соответствующими нормами и правилами. Размещение зданий на генеральном плане и внутреннюю планировку зданий производят таким образом, чтобы ограничить распространение пожаров и обеспечить их успешное тушение. Производственные помещения с различной пожарной опасностью размещают в разных зданиях или разделяют глухими стенами или перекрытиями. Помещения с тепловыми источниками отделяют от помещений с выделением взрывоопасных паров и газов и от помещений, в которых хранятся огнеопасные вещества. К зданиям и сооружениям разного назначения предъявляются разные требования к огнестойкости. Огнестойкость здания определяется пределами огнестойкости строительных конструкций. Предел огнестойкости – время, в течение которого конструкция сопротивляется воздействию факторов стандартного пожара. Установлено 8 степеней огнестойкости. Для ограничения распространения огня применяют несгораемые конструкции (или используют огнезащиту конструкций); устанавливают противопожарные преграды, легко сбрасываемые покрытия; увеличивают площади остекленных проемов; делают в конструкциях зданий проемы, открывание и закрывание которых регулируют в зависимости от условий развития пожара; устраивают противопожарные завесы. Противопожарную стену выполняют несгораемой, глухой или с отверстиями. При наличии больших отверстий их закрывают противопожарными герметичными дверьми соответствующей огнестойкости, оборудованными устройствами для самозакрывания. Небольшие отверстия (например, проем для конвейера) защищают шиберами или другими подобными устройствами, которые в случае возникновения пожара закрывают отверстие наглухо. Противопожарную стену располагают перпендикулярно к оси здания или параллельно ей, она опирается на фундамент и перерезает все трудносгораемые и сгораемые элементы здания. Противопожарные стены применяют для разделения: а) больших производственных зданий на секции; б) размещенных в одном корпусе производств с различной пожарной опасностью; в) складских и производственных помещений; г) складских зданий на отсеке для хранения различных по пожарной опасности материалов; д) производственных и административно бытовых помещений, а также и малых противопожарных разрывов между зданиями. Число противопожарных стен в зданиях определяют по номерам в зависимости от категорий производства, площади, этажности и огнестойкости здания. Крышевые, или висячие, противопожарные стены служат для разделения на отсеки крышевых конструкций. Распространение пожара на соседние здания происходит в результате излучения пламени, а также вследствие распространения конвекционных потоков продуктов горения, переброса на значительные расстояния головней и искр. Для предупреждения распространения пожара на соседние здания и сооружения предусматривают противопожарные разрывы, величину которых определяют по нормам в зависимости от степени огнестойкости противостоящих зданий и степени пожарной опасности производства. Минимально допустимое расстояние от складов до других зданий также нормировано.

Таблица 1 - Примерные конструктивные характеристики зданий в зависимости от их степени огнестойкости

ВОПРОС №9: Огнегасительные вещества и первичные средства пожаротушения. Типы огнетушителей, область их применения. Для охлаждения очагов горения должны применяться огнегасительные вещества с большой теплоемкостью, удельной теплотой парообразования или плавления, способные быстро распространяться по поверхности горящих веществ, впитываться и проникать вглубь их. В качестве огнегасительных веществ наибольшее распространение получили вода, водные эмульсии галоидированных углеводородов, химическая и воздушно-механическая пены, водяной пар, углекислота, инертные газы, галоидированные углеводороды, порошки, сжатый воздух, песок и др. Вода используется в виде компактных и распыленных струй (размер капель более 100 мкм), в тонкораспыленном состоянии (размер капель до 10 мкм), со смачивателями и в парообразном состоянии. Огнегасительный эффект воды заключается в основном в смачивании поверхности, увлажнении и охлаждении горячих материалов и веществ, вследствие чего при тушении понижается или полностью устраняется их возгораемость. В виде компактных и распыленных струй воду применяют тушения большинства твердых горючих веществ и материалов, тяжелых нефтепродуктов, для создания водяных завес и охлаждения объектов, находящихся вблизи очага пожара. Тонкораспыленной водой и паром эффективно тушат твердые вещества и материалы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. При добавлении к воде 0,3-0,4% смачивателей огнегасителъный эффект повышается настолько, что позволяет в 2-2,5 раза снизать расход воды и сократить время тушения до 30%. В качестве смачивателей используют растворы поверхностно-активных веществ: сульфанол НП-1, сульфат, синтол, смачиватель ДП, пенообразователь ПО-1 и другие, поверхностное натяжение которых менее 37 эрг/см2. Водные эмульсии галоидированных углеводородов представляют собой смеси воды с 5-10% бромэтила, тетрафтордиброметана и др. Огнегасительный эффект этих эмульсий заключается в сочетании смачивающего и охлаждающего действия воды и ингибирущего действия галоидированных углеводородов в парогазовой фазе. Рекомендуется применять их для тушения твердых и жидких горючих материалов и веществ в тех случаях, когда вода неэффективна. Химическая пена получается в пеногенераторах из порошков ПГП и ПГПС и в огнетушителях при взаимодействии щелочного и кислотного растворов. Пеногенераторный порошок ПГП - это сыпучая желтовато-серая масса, состоящая из кислотной и щелочной частей. Кислотная часть представляет собой размолотый сернокислый глинозем Аl2(SO4)3, а щелочная – измельченный бикарбонат натрия NaHCO3, обработанный экстрактом солодкового корня или лакричным экстрактом. При смешивании порошка с водой в пеногенераторе происходит реакция Аl2(SO4)3+6H2O = 2Al(OH)3+3H2SO4 H2SO4+2NaHCO3 = Na2SO4+2H2O+2CO2

Выделившийся углекислый газ в присутствии экстракта солодкового корня или лакричного экстракта – пенообразующего вещества, придающего прочность пузырькам пены, образует густую стойкую пену, которая через пожарный рукав и пенный ствол или пенослив, выбрасывается в очаг пожара. Химическую пену из порошка ПГП применяют для тушения нефтепродуктов. В состав порошка ПГПС дополнительно введено 2% мыла. Это придает пене гидрофобные свойства, позволяющие применять ее для тушения спирта, ацетона и других растворимых в воде жидкостей. В огнетушителях ОХП-10, ОП-М, ОП-ЭММ, в которых щелочная часть представляет собой водный раствор бикарбоната натрия. NaHCO3 содержащий лакричный экстракт, а кислотная – водный раствор серной кислоты и железного дубителя Fe2(SO4)3, химическая пена образуется по реакциям H2SO4+2NaHCO3 = Na2SO4+2H2O+2CO2 Fe2(SO4)3+6H2O = 2Fe(OH)3+3H2SO4

Химическая пена по объему состоит примерно из 80% углекислого газа, 19,7% воды и 0,3% пенообразующего вещества. Кратность пены равна 5. При тушении пожаров ЛВЖ и горючих жидкостей пена, покрывая поверхность, изолирует их от окружающего воздуха, а углекислый газ снижает концентрацию кислорода в нем. Воздушно-механическая пена бывает низкой (до 10), средней (11-200) и высокой (201-1000) кратности. Пена получается при смешивании водного раствора пенообразователя ПО-1 с воздухом: низкой кратности в воздушно-пенных стволах СВП-2, СВП-4, СВП-8 и др., а средней и высокой кратности - в пеногенераторах ГВП-200, ГВП-600, ГВП-2000 и др. Пену низкой кратности применяют для тушения нефтепродуктов (кроме гидрофильных - ацетона, спирта, и т.д.), многих твердых веществ и материалов, а также для защиты конструкций, аппаратов и другого оборудования от теплового излучения при пожаре. Пена средней кратности (80-150) является основным огнегасительным веществом для тушения нефтепродуктов и других ЛВЖ и горючих жидкостей (кроме гидрофильных), а также твердых материалов и веществ. Пену высокой кратности применяют для тушения пожаров в подвалах, трюмах судов, шахтах и всех закрытых объектах, а также для тушения ЛВЖ и горючих жидкостей. Водяной пар используют для тушения пожаров в помещениях объемом до 500м3 и небольших пожаров на открытых площадках и установках. Пар увлажняет горючие предметы и снижает концентрацию кислорода. ВНИМАНИЕ. Так как вода входит в состав химической и воздушно-механической пен, эмульсий галоидированных углеводородов и пара, то данными огнегасителъными веществами категорически запрещается тушить пожары: · электроустановок, находящихся под напряжением (вода хорошо проводит электроток); · помещений, в которых хранится и применяется карбид кальция (при взаимодействии воды с карбидом кальция образуется взрывоопасный газ ацетилен); · помещений, в которых хранятся и применяются металлы - калий и натрий (при взаимодействии воды с калием и натрием образуется взрывоопасный газ водород). Струей воды нельзя также гасить жидкие нефтепродукты, удельный вес которых меньше удельного веса воды, и угольную пыль, так как она легко переходит во взвешенное состояние с образованием взрывоопасных концентраций в смеси с воздухом. Углекислота в снегообразном и газообразном состояниях применяется в различных огнетушителях и стационарных установках для тушения пожаров в закрытых помещениях и небольших открытых загораний. Инертные газы (азот, аргон, гелий) понижают концентрацию кислорода в очаге горения и тормозят интенсивность горения. Их применяют для заполнения танков и других резервуаров, в которых при снижении концентрации кислорода до 5% и ниже можно выполнять огневые работы. Галоидированные углеводороды (газы или легкоиспаряющиеся жидкости) - высокоэффективные средства пожаротушения. Огнегасительное действие их основано на торможении химических реакций горения, поэтому их часто называют антикатализаторам, ингибиторами или флегматизаторами. К данным огнегасительным веществам относятся бромистый метилен, йодистый метилен, бромистый метил, бромистый этил и др. Порошки СП-2, ПС-1, ПСБ и других марок применяют для тушения металлов и различных твердых и жидких горючих веществ и материалов. Для тушения щелочных металлов рекомендуется сухой порошок, содержащий кальцинированную соду, графит, стеарат железа, стеарат алюминия и стеариновую кислоту. В качестве огнегасительных веществ используют также измельчённую двууглекислую соду NaHCO3, углекислую соду Na2CO3, поташ К2CO3, квасцы KAl(SO4)2·12H2O. Порошки эффективно сбивают пламя, но не всегда полностью тушат, если в очаге пожара имеются раскаленные или тлеющие предметы. Поэтому их рекомендуется применять как самостоятельно, так и совместно с другими смачивающими огнегасительными веществами. Сжатый воздух используют для тушения горючих жидкостей методом их перемешивания. Горение прекращается, когда температура верхнего слоя жидкости становится ниже температуры воспламенения. Сжатый воздух рекомендуется для тушения жидкостей с температурой вспышки 60°С и выше. Химические огнетушители ОХП-10, ОП-М и ОП-9ММ предназначены для тушения твердых материалов и горючих жидкостей за исключением электроустановок под напряжением и щелочных металлов. Огнетушитель такого типа, например ОХП-10 (ранее маркированный как ОП-5), представляет собой стальной сварной баллон с чугунной крышкой, горловиной со спрыском и ручкой для переноски. Внутри баллона находится полиэтиленовый стакан, закрывающийся резиновым клапаном (расположен на штоке с пружиной). Сверху шток крепится штифтом к эксцентриковой рукоятке. Предохранительный клапан предотвращает взрыв баллона, башмак предназначен для установки огнетушителя. Заряд огнетушителя состоит из двух частей: щелочной и кислотной. Кислотная часть находится в полиэтиленовом стакане емкостью 0,45 л; щелочная часть – в стальном баллоне емкостью 8.5 л. Первичные средства пожаротушения служат для тушения пожаров в начальной стадии их развития до прибытия пожарных подразделений. К ним относятся ручные, и передвижные огнетушители, гидропульты, ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, асбестовые полотна, войлочные маты, кошмы, ломы, пилы, багры, валы и топоры. Рассмотрим применяемые в настоящее время ручные огнетушители, в состав которых входят перечисленные огнегасительные вещества. Для тушения возникших очагов пожаров применяются следующие виды огнетушителей: а) химические пенные ОХП-10, ОП-М, ОП-9ММ; б) воздушно-пенные ОПВ-5, ОВП-10, ОВП-100; в) углекислотные ОУ, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-25, ОУ-80 г) углекислотные бромэтиловые ОУБ-3А, ОУБ-7А; д) порошковые ОП-1 “Спутник”, ОП-1 “Турист”, ОП-1Б “Момент”, ОП-2 и ОПС-10. а) и б)- для тушения обыкновенных горючих твердых веществ и материалов, огнеопасных жидкостей; в) и г) – то же, что а) и б) + тушение электроустановки под напряжением; д) для тушения небольших загораний. Вопрос 10: Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Для правильного выбора мероприятий по пожарной защите зданий и сооружений при их проектировании и в первую очередь необходимо установить категорию пожарной опасности здания (сооружения). В зависимости от категории пожарной опасности здания (сооружения) и необходимой площади этажей устанавливают степень огнестойкости здания (сооружения), кол-во этажей, длину пути эвакуации, необходимость устройства аварийной противодымной вентиляции, легкосбрасываемых конструкций и т. д. Категории помещений и зданий (или частей зданий между противопожарными стенами – пожарных отсеков) производственного и складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности устанавливают в технологической части проекта в зависимости от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов. В соответствии с общесоюзными нормами технологического проектирования ОНТП 24-86 “Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности” помещения и здания подразделяются на категории А, Б, В, Г и Д. К категории А (взрывопожароопасная) относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°С в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа. К категории Б (взрывопожароопасное) относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. К категории В (пожароопасная) относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или в расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. Допускается относить к категории Д помещения, в которых находятся горючие жидкости в системах смазки, охлаждения и гидропривода оборудования при давлении не более 0.2 МПа, кабельные электроподводки к оборудованию, отдельные предметы мебели на рабочих местах. Категория взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяется для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.

Вопрос 11: Защита от вибрации. Защита от общей и локальной вибрации.

Вибрации производственных агрегатов вызывают колебания воздуха, передаются конструкциям зданий и фундаменту, а через него – почве. В результате последнего колебания могут возникать даже в далеко отстоящих сооружениях. Колебания строительных конструкций мешают работе агрегатов и измерительной аппаратуры, повышают уровень шума в помещениях. Особенно недопустимы колебания пола на рабочих местах. Эффект вибрационной нагрузки (в противоположность удару) может проявиться в удаленных и даже изолированных частях сооружения. Здесь нет прямой зависимости между интенсивностью нагрузки и результатом ее действия, сравнительно малая нагрузка может оказать разрушающее действие. Ликвидация и ослабление вибраций имеют значение не только для создания благоприятных условий труда, но и для сохранности конструкций машин и аппаратов и улучшения их работы. Причиной возникновения вибраций могут быть условия работы механизма, близость частоты собственных колебаний к частоте динамической нагрузки, недостаточная жесткость конструкции. Ослабление вибраций достигают конструктивными и технологическими мерами: а) уравновешиванием, балансировкой вращающихся частей для обеспечения плавности работы машины; б) устранением дефектов и разболтанности отдельных частей (например, устранением асимметрии магнитной системы электромашины); в) встречным спариванием (идея которого – уничтожение вертикальных и сложение горизонтальных составляющих центробежной силы; это возможно, осуществить, установив, например, две машины на одном валу так чтобы движение их расходилось по фазе на 180°; г) использованием динамических гасителей; динамический гаситель вибраций представляет собой механическую колебательную систему с резонансной частотой, совпадающей с частотой вибраций которые нужно ослабить. При жестком креплении упругого элемента гасителя к вибрирующей части конструкции в нем возбуждаются колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями конструкции. Уменьшение амплитуды колебаний вибрирующих металлических деталей машин достигают покрытием их поверхности демпфирующими материалами с большим внутренним трением или вязкостью. Демпфирующий материал (антивибрационная мастика, войлок, резина) наклеивают несколькими слоями на излучающую поверхность. Эффект снижения шума таким методом может быть подсчитан. Если изменение частоты вибраций источника затруднено, то повышают жесткость конструкции, в результате чего достигается уменьшение амплитуды колебаний. Жесткость повышают также в случае большой гибкости и малой прочности конструкции. Для ликвидации динамического эффекта оборудование, вызывающее вибрации, переставляют с середины пролета к опорам либо на более жесткие элементы конструкции. Для ослабления передачи колебаний по строительным конструкциям вибрирующие агрегаты устанавливают на самостоятельные фундаменты, виброизолированные от пола и других конструкций здания; в конструкциях устраивают разрывы, которые заполняют материалом, резко отличным от изолируемых по волновому сопротивлению. Ослабление вибраций достигают также упругой подвеской агрегатов и амортизацией. Амортизация – поглощение энергии ударов в конструкциях машин и сооружениях для ослабления вибраций. Амортизацию осуществляют включением промежуточных устройств между машиной и основанием. Амортизируют также рабочие места. Амортизаторы выполняют в виде стальных пружин, рессор, прокладок из резины, пробки и т. п. При выборе прокладки необходимо учесть, что собственная частота системы должна быть в два три раза меньше возбуждающей частоты. Толщину и площадь прокладок можно определить расчетом либо по графикам. Необходимо уменьшение массы ручного инструмента. Ослабление вибрации инструмента может быть достигнуто изменением его кинематической схемы, уравновешиванием масс в нем, уменьшением технологических допусков, применением материалов с большим внутренним трением, а также виброизоляцией, вибропоглощением, использованием демпфирующих зажимов, динамических виброгасителей. Рукоятки и места контакта, втулки и муфты для вставного инструмента облицовывают вибропоглощающими материалами. Выхлопы сжатого газа должны быть направлены так, чтобы руки не подвергались обдуванию и не загрязнялась зона дыхания. Для защиты от вибраций используют рукавицы с двойным слоем (внутренний – хлопчатобумажный, наружный – резиновый) и из поролона. Руки следует беречь от холода. Полезны теплые ванночки для рук. Применяют также антивибрационные пояса, подушки, прокладки, виброгасящую обувь, виброгасящие коврики (два слоя резины с прокладкой из войлока). Рекомендуется устройство помещений для гидропроцедур.

Вопрос №12: Защита от шума. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

В зависимости от его происхождения различают: 1) механический шум, возникающий вследствие трения деталей машин и механизмов при движении; 2) ударный шум, возникающий при соударении каких-либо деталей; 3) аэро (гидро) динамический шум, возникающий при движении газа, пара, жидкости в результате пульсации давления, вызываемого турбулентным перемешиванием движущихся с разными скоростями в свободных струях потоков и турбулизацией потока у границ обтекаемого тела (обычно в машинах с вращающимися рабочими колесами); 4) термический шум, возникающий в результате турбулизации потока и флуктуации плотности газов при горении, а также мгновенного изменения выделений тепла, вызывающего мгновенное повышение давления, при взрыве или разряде. Шум машин возникает в результате соударения деталей, трения их, завихрений воздуха, вынужденных колебаний. Так, в зубчатых передачах шум возникает из-за ударов одного зуба о другой и трения, в пневматических молотах – от завихрений воздуха при соприкосновении его с неровными поверхностями, в кривошипных механизмах – в результате вынужденных колебаний из-за изменения скорости и направления движения. Создаваемый машинами шум распространяется по сооружениям (корпусный шум) и по воздуху (воздушный шум). Ослабление шума может быть достигнуто изменением технологии процесса (например, заменой ковки и штамповки прессованием, правки листов вальцовкой, пневматической клепки и чеканки гидравлической клепкой и электросваркой и т. п.). Для ослабления шума в источнике заменяют ударные действия безударными, возвратно-поступательные движения механизмов вращательными, подшипники качения подшипниками скольжения; уменьшают массу и величину поверхности соударяющихся частей; повышают чистоту обработки поверхностей и точность их изготовления; применяют косозубые или зубчато-ременные передачи (вместо зубчатых). Уменьшение шума от соударения металлических частей машин достигают заменой металлических деталей неметаллическими; с этой целью используют искусственную техническую кожу, пластические массы и другие незвучные материалы (с большим внутренним трением). Соответствующий эффект может быть достигнут применением металла, вызывающего при ударе меньший шум. Акустические свойства металла и зависимость их от химического и фазового состава, термической обработки и других факторов еще мало изучены; несомненно, что такое излучение полезно и может быть позволит найти пути получения металла, удовлетворяющего и с этой стороны заранее поставленные требования. Шум трения ослабляется смазкой соударяющихся деталей вязкими жидкостями, заключением вибрирующих и создающих шум деталей (например, шестеренчатых редукторов) в жидкостные (масляные и др.) ванны. Для уменьшения шума, возникающего вследствие вибрации корпусов и деталей агрегатов, необходимо: снижение интенсивности вибраций, излучающих шум, деталей агрегатов (корпусов, кожухов, крышек и т. п.) посредством облицовки их поверхностей вибропоглощающими материалами, или заполнения специально предусмотренных в них воздушных полостей демпфирующими вибрации материалами, или устройства гибких связей (упругих прокладок, пружин) между этими деталями и возбуждающими вибрации узлами агрегата; демпфирование соударяющихся деталей и отдельных узлов агрегата путем применения материалов с большим внутренним трением (резиной, пробкой, войлоком, асбестом и др.); уменьшение зазоров в сочленениях деталей и устранение неправильного их сочленения (перекосов); ограничение скорости обтекания деталей агрегата воздушными и газовыми струями (в вентиляторах, воздуходувках, эжекторах и др.). Уменьшением размаха колебаний механизмов также достигают ослабления вызываемого ими ударного шума; так, для глушения шума при резке металла нижнюю часть диска пилы погружают в жидкость. В рельсовом транспорте шум возникает на стыках рельсов. Меры защиты против него следующие: достижение большей плавности хода, применение прокладок и т. д.; желательно увеличение длины рельсов, соединение их сваркой. Для снижения шума агрегатов используют звукоизолирующие кожухи, в которые заключают либо весь агрегат, либо его шумящие узлы. Если применение звукоизолирующих кожухов по каким-либо причинам нецелесообразно (например, из-за опасности перегрева компрессора), для персонала устраивают звукоизолированные кабины со смотровыми окнами и пультом дистанционного управления. Такая кабина имеет многослойные стенки, окна с двойным остеклением (органическое стекло), массивные двери. Для защиты от распространения высокочастотного шума используют экраны из фанеры, листового метала, стекла, пластмасс. Экран отражает звуковые волны; за ним создается область звуковой тени. Над шумящим оборудованием подвешивают штучные звукопоглотители – плоские или объемные звукопоглощающие элементы. Снижение аэродинамического шума в источнике достигают ограничением скорости обтекания деталей агрегата струями воздуха (газа), уменьшением вихреобразования в струях (для чего необходим рациональный профиль обтекаемых воздухом деталей). Ослабление шума воздухо(газо)проводов достигают плавностью движения воздушного потока, плавными переходами в местах изменения направления трубопровода, применением глушителей. Активный глушитель представляет собой установленный на каком-либо участке трубопровода канал, который разделен на несколько более мелких каналов (от чего увеличивается площадь внутренних стенок трубопровода) и облицован звукопоглощающим материалом. В сотовых глушителях это – ряд параллельных плоских щитов. В реактивных глушителях поглощение звука происходит вследствие образования волновой пробки. Эти глушители представляют собой камеры с расширением или сужением, в ряде случаев и с перегородками, которые движущийся газ обтекает; изнутри камеры покрыты звукопоглощающим материалом. Индивидуальная защита. Для защиты органов слуха применяют противошумы (антифоны), наружные и внутренние. Наружные противошумы (шумозащитные наушники) покрывают ушную раковину. Внутренние противошумы (заглушки, вкладыши) вставляют в наружный слуховой проход; они бывают сплошные, с каналом и с мембраной, типа воздушных фильтров. По роду материала внутренние противошумы бывают мягкие и твердые. Первые изготовляют из губки, ваты, марли; иногда их пропитывают маслами, воском, смолами, парафином, вторые – из пластмасс, эбонита, резины. Степень ослабления шума зависит от конструкции противошума и частоты. Заглушки ослабляют шум на 5-7 дб при частотах до 500 гц и на 15 дб при частотах более 3000 гц. Противошумы конструкции МИОТ ослабляют шум до 8 дб при частотах до 500 гц и до 55 дб при частотах 5000-7000 гц. Для защиты от низкочастотных шумов пригодны заглушки-клипсы, которые представляют собой резиновые пробочки с плоской торцовой поверхностью, закрепленные на ободке из пружинящей стальной проволоки диаметром 1.5-2 мм: обод охватывает голову сзади.

Вопрос 13. Защита от тепловых воздействий: теплоизоляция, экранирование, другие способы.

Тепловой изоляции подвергают все источники выделений тепла в окружающее пространство. По действующим правилам температура наружной поверхности агрегатов вблизи рабочих мест не должна превышать 45°С. Тепловая изоляция дает возможность не только улучшить условия труда и уменьшить потери тепла, но и повысить производительность печей, экономить топливо, увеличить срок службы агрегатов, интенсифицировать технологический процесс и т. д. Для тепловой изоляции применяют разнообразные материалы: теплоизоляционные огнеупорные материалы, специальные огнеупорные массы, огнеупорные растворы и обмазки, огнеупорные бетоны и другие неорганические теплоизоляционные материалы (диатомит, трепел, пенодиатомовые изделия, асбест, асбоцемент, совелит, слюду; вермикулит, минеральную вату и войлок, стеклянную вату, стеклянную ткань, пеностекло, ячеистые бетоны, пенобетон, газобетон, керамзит, пемзу, альфоль и др.), органические теплоизоляционные материалы (пробковые, торфоизоляционные, древесноволокнистые плиты, войлок, фибролит, древесные опилки, золу, термоизоляционный картон, полистирол, поропласт, пенопласт и др.). Теплоизоляционные материалы различаются по теплопроводности λ и температуропроводности а; иаибольшей теплопроводностью обладают металлы, наименьшей - легкие органические материалы. Чем выше коэффициент теплопроводности материала кладки, т |

В некоторых странах, например в Голландии, приемлемые риски установлены в законодательном порядке. Максимально приемлемым уровнем индивидуального риска гибели обычно считается 10-6 в год.

В некоторых странах, например в Голландии, приемлемые риски установлены в законодательном порядке. Максимально приемлемым уровнем индивидуального риска гибели обычно считается 10-6 в год. Ежедневно на производстве погибает 40...50 человек, a в целом по стране от различных опасностей лишаются жизни более 1000 человек. Но эти сведения менее впечатляют, чем гибель 5-10 человек в одной аварии или каком-либо конфликте.

Ежедневно на производстве погибает 40...50 человек, a в целом по стране от различных опасностей лишаются жизни более 1000 человек. Но эти сведения менее впечатляют, чем гибель 5-10 человек в одной аварии или каком-либо конфликте.