ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Типовых производственных механизмов и технологических комплексов 12

Вологодский государственный технический университет Кафедра управляющие и вычислительные системы

Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов

Методические указания по решению типовых задач к практическим занятиям для студентов дневного отделения

Факультет электроэнергетический

Специальность 140604 – электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов

Вологда 2004 УДК 62 - 83

Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов: Методические указания по решению типовых задач к практическим занятиям для студентов дневного отделения. -Вологда: ВоГТУ, 2004.-28с.

Методические указания содержат основные сведения об автоматизированном электроприводе типовых производственных механизмов, 8 примеров решения типовых задач, 8 контрольных задач, одно контрольное задание, вопросы для самоконтроля и предназначены для студентов дневного обучения. Весь предлагаемый материал необходим для самостоятельного изучения основных свойств и особенностей разомкнутого электропривода типовых производственных механизмов.

Утверждено редакционно – издательским советом ВоГТУ

Составитель: В.И. Согласов, ст.преподаватель

Рецензент: А.В. Булычев, докт.техн.наук, профессор

Введение

Предлагаемые методические указания к практическим занятиям по курсу «Автоматизированный электропривод (АЭП) типовых производственных механизмов и технологических комплексов» предназначены для студентов специальности 140604 - электропривод и автоматизация промышленных установок и технологических комплексов. На примерах решений типовых задач студенты должны: - изучить основные сведения об автоматизированном электроприводе (АЭП) и принципах выбора электродвигателя; - усвоить условные обозначения элементов принципиальных электрических схем АЭП в соответствии с ЕСКД; - научиться производить расчеты силовой части электропривода; -получить представление о современном, регулируемом электроприводе. Практика показывает, что изучение теории по «Автоматизированному электроприводу (АЭП) типовых производственных механизмов и технологических комплексов» и решение типовых задач не всегда доступно студентам, если количество часов для освоения сложной дисциплины недостаточно. Поэтому предлагаемые методические указания содержат краткое изложение основных сведений об АЭП и численное решение задач, что существенно изменяет ситуацию по качественному изучению дисциплины, следовательно, рекомендации предлагаемые выше по изучению «Автоматизированного электропривода» могут быть полезны для студентов дневной и заочной форм обучения других специальностей. 1. Основные сведения об автоматизированном электроприводе

1.1. Автоматизированный электропривод (АЭП), определяется как электромеханическая система, состоящая из преобразовательного, электродвигательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенная для приведения в движение исполнительного органа рабочей машины и управления этим движением. В общем случае функциональная схема (АЭП) изображена на рис. 1.l.

Рис. 1.1 Функциональная блок-схема общепромышленного электропривода: П - преобразователь силовой электрический; М - электродвигатель; МЧ - механическую часть; РО - рабочий орган; СУ - систему управления.

1.2. Поскольку в качестве источника движения в электроприводах станков и других производственных машинах используется электродвигатель, то в силу этого обстоятельства исследование АЭП сводится к решению следующих задач: - определение приведенных моментов сопротивления и моментов инерции на валу электродвигателя; - определение суммарных потерь мощности и КПД электропривода; - выбор двигателя и расчет режимов его работы; - расчет и построение статических механических характеристик электрических машин в двигательном и тормозном режимах; - расчет и построение переходных процессов ω = f(t) и M = f(t) с учетом динамических нагрузок при различных сигналах управления автоматизированного электропривода в случаях пуска, торможения и реверса; - разработка схем управления и выбор элементной базы регулируемого электропривода; - определение качественных показателей разомкнутого и замкнутого автоматизированного электропривода.

1.3. Если раньше при разработке (АЭП) технологи выдавали задание механикам для конструирования механизмов, а те, в свою очередь, формулировали технические требования электрикам для выбора электродвигателя и системы управления, то сейчас эти специалисты: технолог, механик и инженер - электрик, - работают вместе, разрабатывая техническое задание. Развитие вычислительной техники и электроники в настоящее время привело к существенному упрощению кинематических схем механизмов за счет реверсивного, безредукторного ЭП, который берет на себя выполнение сложных режимов ускорения и замедления, регулирования и согласования скоростей. Поэтому при разработке АЭП очень большое внимание уделяется выбору электрической машины. Мощность электродвигателя в идеале должна соответствовать мощности производственного механизма. В конкретной ситуации зачастую приходиться завышать мощность электрической машины, что приводит к снижению КПД (η) и коэффициента мощности (Cosφ), повышению стоимости массогабаритных показателей установленного электрооборудования. В большинстве случаев электродвигатель выбирают по мощности, моменту на валу, допустимому току силовой цепи, нагреву и проверяют его по перегрузочной способности, при этом он должен иметь достаточный пусковой момент Мп для обеспечения нормального пуска.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ

2.1 Исходными данными для определения мощности двигателя являются нагрузочные диаграммы моментов и цикловые графики скорости механизма, приведенные к валу электрической машины, которые изображены на рис. 2.1. При установившемся режиме работы АЭП двигатель развивает момент на валу, уравновешивающий статический момент сопротивления Mс. Во время переходных процессов электрическая машина преодолевает динамический момент МДИН, обусловленный силами инерции подвижных частей механизма. Тахограмма угловой скорости ω = f(t) за цикл позволяет определить график динамического момента МДИН по величине углового ускорения ε=dω/dt и приведенному к валу двигателя момента инерции J. Момент двигателя

М = ± МС ± МДИН. = ± MС ± J·(dω/dt), (1) где

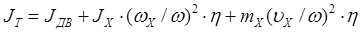

JДВ - момент инерции двигателя, кг.м2; JХ - момент инерции элемента кинематической системы, вращающегося со скоростью ωХ, кг.м2; m Х+1 - масса поступательно движущегося элемента кинематической системы, перемещающегося со скоростью υХ+1, кг; ωХ - угловая скорость механизма, рад/с; υХ+1 - линейная скорость поступательно движущегося элемента, соответствующая угловой скорости ω двигателя, м/с; ω - угловая скорость двигателя, рад/с; η - КПД передачи механизма; х = 1,2,3…- порядковый номер. Согласно рис.2.1 график момента двигателя МΣ = f(t) для механизма перемещения определяется геометрическим сложением графиков MС = f(t) и М ДИН = f(t).

2.2 Номинальные режимы работы электродвигателей

С учетом нагрева и охлаждения двигателей при их эксплуатации известны три режима работы: продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный. На рис.2.2 изображены кривые нагрева и охлаждения электрических машин для различных режимов. Под продолжительным номинальным режимом работы электрической машины понимается режим, при котором в течение периода нагрузки температура всех частей ее достигает установившегося значения, рис. 2.2а.

Pиc. 2.1Цикловые графики

Повторно-кратковременным номинальным режимом работы называется режим, при котором рабочие периоды нагрузки чередуются с периодами отключения (паузами), причем в периоды нагрузки температура двигателя не достигает установившегося значения, а во время паузы не успевает уменьшиться до температуры окружающей среды, рис. 2.2б.

Рис. 2.2 Кривые нагрева и охлаждения электрических машин для различных режимов работы

Кратковременным номинальным режимом работы будет режим, при котором во время нагрузки электрическая машина не нагревается до установившейся величины, а в период паузы охлаждается до температуры окружающей среды, рис. 2.2в. При кратковременном режиме работы стандартные продолжительности рабочего периода: 10, 30, 60 и 90 минут. При повторно-кратковременном режиме работы продолжительность цикла не превышает 10 минут, а сам режим характеризуется относительной продолжительностью включения (ПВ), выраженной в процентах, ПВ-15%, 25%, 40% и 60%, которая определяется по выражению:

где tР – время работы, с; t0 – время паузы, с; tЦ = tР + t0 - время цикла, с. Пусковые потери в этом режиме практически не оказывают влияния на превышение температуры частей машины. При продолжительном режиме работы электродвигателя и неизменной нагрузке (рис. 2.2а) превышение температуры частей электрической машины над температурой окружающей среды определяется уравнением:

где τУ - установившаяся температура электродвигателя,°С; τнач - начальная температура электродвигателя, °С; t - текущее время, с; ТН - постоянная времени нагрева, с. Для t=¥ значение установившейся температуры определяется по формуле: τУ = Q /А, (4) где Q - количество теплоты, выделяемое электродвигателем в единицу времени, Дж/с; А - теплоотдача электродвигателя, Дж/(с.град). Постоянная времени нагрева ТН = С /А, (5) где С - теплоемкость, т.е. количество теплоты, необходимое для повышения температуры на 1°С.

12 |

- суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции при пуске и поступательном движении, кг.м2;

- суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции при пуске и поступательном движении, кг.м2; - суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции при торможении, кг.м2;

- суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции при торможении, кг.м2;

, (2)

, (2) , (3)

, (3)