ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Интерпретация результатов.

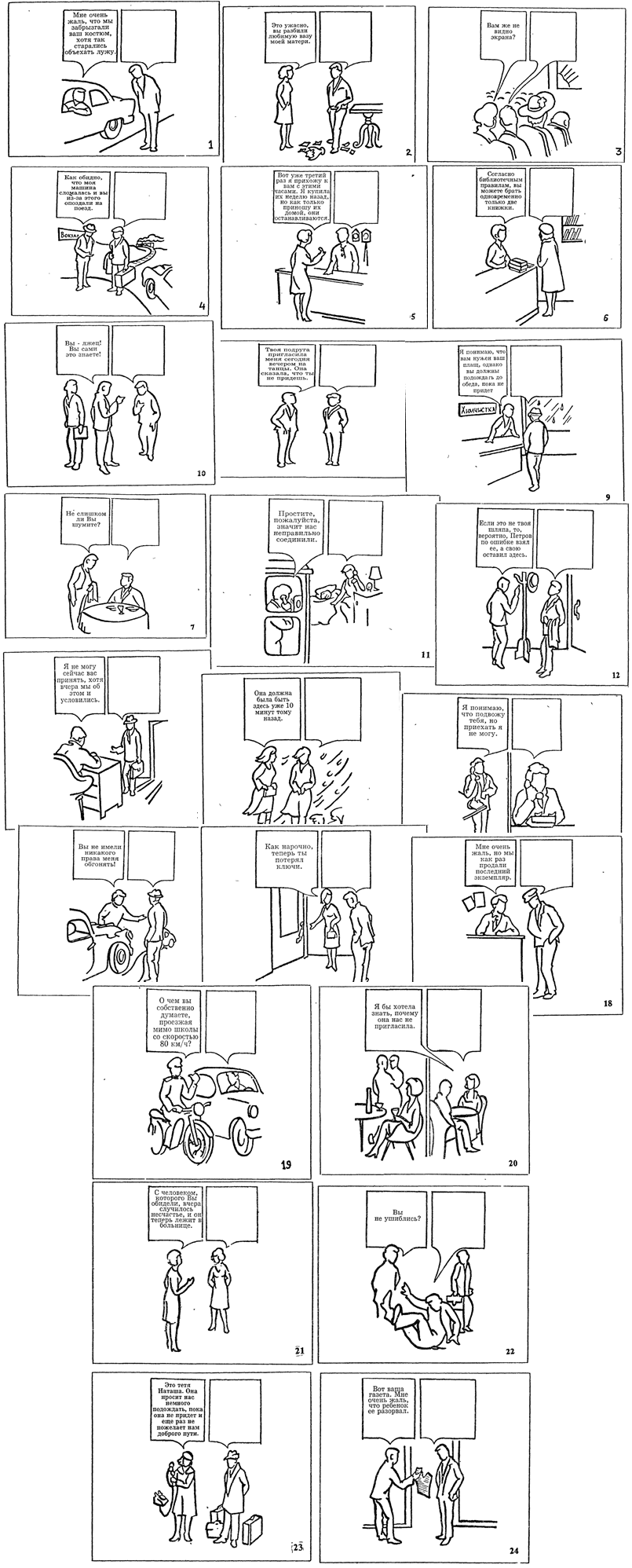

Испытуемый сознательно или подсознательно идентифицирует себя с фрустрированным персонажем каждой рисуночной ситуации. Техника интерпретации включает несколько этапов. Первый этап состоит в изучении GCR, который является важным показателем методики. Так, если испытуемый имеет низкий процент GCR, то можно предполагать, что у него часто бывают конфликты (разного типа) с окружающими его лицами, что он недостаточно адаптирован к своему социальному окружению. Второй этап состоит в изучении оценок шести факторов в таблице профилей. Оценки, касающиеся направления реакций (Е, I, М), имеют значения, вытекающие из теоретических представлений о фрустрации. Третий этап интерпретации — изучение тенденций. Оно может иметь большое значение для понимания отношения испытуемого к своим собственным реакциям. Длительность обследования 20-30 минут. В целом можно добавить, что на основании протокола обследования можно сделать выводы относительно некоторых аспектов адаптации испытуемого к своему социальному окружению. Методика ни в коем случае не дает материала для заключений о структуре личности. Можно лишь с большей долей вероятности прогнозировать эмоциональные реакции испытуемого на различные трудности или помехи, которые встают на пути к удовлетворению его потребностей, к достижению цели. Стимульный материал. Взрослый вариант:

Детский вариант

. Методика "Семантический дифференциал"

Методика "Семантический дифференциал" Чтобы пройти тест Вам понадобятся лист бумаги и ручка. Описание: При помощи данной методики определяется эмоционально-личностное отношение человека к некоторому другому человеку, являющемуся членом той же самой социальной группы, в которую входит испытуемый. Инструкция: Выберите двух людей из вашей социальной группы, которых вы хорошо знаете и к которым вы испытываете различное, положительное и отрицательное отношение. Последовательно оцените их обоих с помощью следующих нескольких противоположных пар эмоционально-оценочных прилагательных, выбрав в каждой из пар место, занимаемое данным человеком, и отметив крестиком свое эмоциональное отношение к нему. Если ваше отношение к данному человеку положительное, то крестик ставится справа от средней, нулевой линии; если ваше отношение к нему отрицательное, то крестик проставляется слева от нее. В том и в другом случае сила отношения выражается, соответственно, выбором нужного положительного или отрицательного балла от 0 (самое слабое эмоциональное отношение) до 3 (самое сильное эмоциональное отношение). Тестовый материал: Пары противоположных эмоционально-оценочных прилагательных представлены ниже.

Оценка результатов: Оценки, данные по каждой шкале (паре противоположных эмоционально-оценочных прилагательных), переводятся в баллы в соответствии со шкалой, представленной в верхней части. Если отметка испытуемого располагается между двумя пунктами шкалы, то берется промежуточное, дробное число баллов. Далее вычисляется средняя оценка по всем десяти шкалам семантического дифференциала. Она и является количественной характеристикой общего эмоционального отношения испытуемого к тому человеку, к которому относятся полученные оценки. Генограмма Одним из самых простых, но содержательных и довольно распространенных инструментов сбора информации о семье является генограмма. Генограмма [Черников А. В., 1998] представляет собой форму графической семейной родословной, на которой особым образом — с помощью специальных знаков — записывается информация о членах семьи по крайней мере в трех поколениях. Генограмма, в отличие от других форм консультативно-терапевтических записей, которые ведет психолог, позволяет постоянно вносить добавления и корректировку при каждой встрече с семьей. Это может делать как психолог, так и клиент. Она дает возможность терапевту и клиенту держать в голове большое количество информации о членах семьи, их взаимоотношениях и ключевые события семейной истории. Генограмма не является тестом и не содержит клинических шкал. Но она является инструментом сбора информации о проблемной семье, т.е. выполняет ту же функцию, что и тесты. Генограмма была введена Муррэем Боуэном [Bowen, 1978] и служит для анализа семейной истории с позиции системной теории. Список используемых в генограмме стандартных символов представлен ниже (рис. 15, 16). На генограмме рядом с теми лицами, к которым она относится, может коротко помечаться и другая важная информация: имена, образование, род занятий, серьезные заболевания, место жительства на настоящий момент и т.д. Для клиента нарисовать с первого раза генограмму своей семьи на листе бумаги— даже если перед ним лежат условные знаки — является практически нерешаемой задачей. Поэтому, как правило, генограмму составляет психолог или психолог с активным участием членов (члена) семьи. В любом случае на материале генограммы проводится подробное интервью.

Рис. 15. Основные обозначения генограммы семьи Приемная дочь, с обозначенной датой рождения (вверху) и датой приема в новую семью (внизу)

— Проживание в одной квартире (женщина, ее двое детей от первого брака, ее мать и второй муж)

— Генограмма трех поколений: супруги, их родители и дети. В примере показано, что супруги имеют двух детей: мальчика 8 лет и девочку 5 лет, родившихся в 1988 и 1991 гг. Жена—единственный ребенок в семье, муж имеет младшего брата. Дети обозначаются по старшинству слева направо Рис. 16. Типы взаимоотношений

По мнению А. В.Черникова [Черников А. В., 1998], интервью по генограмме обычно включает в себя следующие вопросы: 1. Состав семьи. Кто живет вместе с вами? В каких они родственных отношениях? Были ли у супругов другие браки? Есть ли от них дети? Где живут остальные члены семьи? 2. Демографическая информация о семье: имена, пол, возраст, стаж брака, род занятий и образование членов семьи и т.д. 3. Настоящее состояние проблемы. Кто из членов семьи знает о проблеме? Как каждый из них видит ее и как реагирует на нее? Имеет ли кто-нибудь в семье подобные проблемы? 4. История развития проблемы. Когда проблема возникла? Кто ее заметил первым? Кто думает о ней как о серьезной проблеме, а кто склонен не придавать ей особого значения? Какие попытки решений были предприняты, кем и в этих ситуациях? Обращалась ли семья раньше к специалистам и были ли госпитализации? В чем изменились взаимоотношения в семье по сравнению с тем, какими они были до кризиса? Видят ли члены семьи проблему как изменяющуюся? В каком направлении: к лучшему или к худшему? Что случится в семье, если кризис будет продолжаться? Какими видятся взаимоотношения в будущем? 5. Недавние события и переходы в жизненном цикле семьи: рождения, смерти, браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болезни членов семьи и т.д. 6. Реакции семьи на важные события семейной истории. Какова была реакция семьи, когда родился определенный ребенок? В честь кого он был назван? Когда и почему семья переехала в этот город? Кто пережил тяжелее всего смерть члена семьи? Кто перенес легче? Кто организовывал похороны? Оценка прошлых способов адаптации, особенно реорганизаций семьи после потерь и других критических переходов, обеспечивает важные гипотезы о семейных правилах, ожиданиях и паттернах организации. 7. Родительские семьи каждого из супругов. Живы ли родители клиента? Если умерли, то когда и от чего? Если живы, то чем занимаются? На пенсии или работают? Разведены ли они? Были ли у них другие браки? Когда они встретились? Когда поженились? Есть ли у клиента братья или сестры? Старшие или младшие и на сколько? Чем занимаются, находятся ли в браке и есть ли у них дети? Терапевт может далее задавать такие же вопросы про родителей отца и матери. Целью является сбор информации по крайней мере о трех-четырех поколениях, включая поколение идентифицированного пациента. Важной информацией являются сведения о приемных детях, выкидышах, абортах, рано умерших детях. 8. Другие значимые для семьи люди: друзья, коллеги, учителя, врачи и т.д. 9. Семейные взаимоотношения. Есть ли в семье какие-либо ее члены, прервавшие взаимоотношения друг с другом? Есть ли кто-нибудь, кто находится в серьезном конфликте? Какие члены семьи очень близки друг к другу? Кому в семье этот человек доверяет больше всего? Все супружеские пары имеют некоторые трудности и иногда конфликтуют. Какие типы несогласия есть в паре клиента? У родителей клиента? В браках братьев и сестер клиента? Как каждый из супругов ладит с каждым ребенком? Терапевт может задавать специальные циркулярные вопросы (см. п. 3.4). Например, он может спросить у мужа: «Как вы думаете, насколько близки были ваша мать и ваш старший брат?» — и затем поинтересоваться о впечатлениях на эту тему его жены. Иногда полезно спрашивать, как присутствующие на встрече люди были бы охарактеризованы другими членами семьи: «Как ваш отец описал бы вас, когда вам было тринадцать лет, что соответствует возрасту вашего сына сейчас?» Целью таких циркулярных вопросов является обнаружение различий во взаимоотношениях с разными членами семьи. Обнаруживая при этом отличающееся восприятие у разных членов семьи, терапевт попутно вводит новую информацию в систему, обогащая семью взглядами на саму себя. 10. Семейные ролы. Кто из членов семьи любит проявлять о других заботу? А кто любит, когда о нем много заботятся? Кто в семье выглядит волевым человеком? Кто самый авторитетный? Кто из детей более послушен родителям? Кому сопутствует успех? Кто терпит постоянно неудачи? Кто кажется теплым? Холодным? Дистанцированным от других? Кто больше всех болеет в семье? И т.д. Терапевту важно обращать внимание на ярлыки и клички, которые члены семьи дают друг другу («супермать», «железная леди», «домашний тиран» и т.д.). Они являются важными ключами к эмоциональным паттернам в семейной системе. 11. Трудные для семьи темы. Имеет ли кто-нибудь из членов вашей семьи серьезные медицинские или психиатрические проблемы? Проблемы с физическим или сексуальным насилием? Употребляют ли наркотики? Много алкоголя? Когда-либо арестовывались? За что? Каков их статус сейчас? И т.д. По мнению А.В.Черникова, в сочетании с генограммой в консультативно-терапевтической работе наиболее удобно использовать список важных событий семейной истории (см. ниже методику «Семейные стрессоры») или методику «Линия времени», в которой семейные события фиксируются на временной оси, символизирующей историю семьи (также см. ниже методику «Линия жизни семьи»).

. МЕТОДИКА: |