ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Источники и виды неопределенности

Тема 10 Условия неопределенности и риска при разработке решений 1. Источники и виды неопределенности 2. Риск и его разновидности 3. Анализ и оценка последствий риска 4. Меры по снижению возможного риска 5. Психология поведения руководителей в ситуациях риска

Источники и виды неопределенности Возникающие в управленческой деятельности неожиданные ситуации достаточно часто требуют срочных и часто неординарных действий, сопряженных с риском. Появившиеся проблемы и связанный с их решением риск могут иметь явный и неявный характер. Все зависит от поступающей информации. В первом случае она более определенна, во втором — слабо сигнализирует о надвигающейся опасности. Очень важно не игнорировать сигналы, а усилить наблюдение за ходом событий. Раннее выявление опасности возможно при постоянном внимании к перспективному планированию, требующему углубленного анализа многообразных факторов. Заблаговременное обнаружение признаков потенциальных неблагоприятных ситуаций дает выигрыш во времени для оценки степени угроз, выработки конкретных действий и определения требуемых затрат ресурсов. Известно, по критерию определенности информации различают решения, принятые в условиях: а)определенности; б) вероятностной определенности (риска); в) в условиях неопределенности (ненадежности). Если решение принимается в условиях определенности (достоверности), то увеличивается оперативность разработки, уменьшаются затраты на выбор целесообразного варианта. Преимущество подобной ситуации: все переменные для расчетов вводятся самим субъектом управления при одном и том же состоянии объективных условий (объекта). Открывается возможность широкого использования количественных методов и ЭВМ. Руководитель с достаточной степенью точности предполагает результат каждого из имеющихся альтернатив решений. Примером может быть возможность вложения средств в Сбербанк, приобретение государственных ценных бумаг, когда известен доход, получаемый в результате этих действий (например, процентной ставки банка). В практической работе нередки случаи отсутствия полной определенности ситуации. Тогда вычленяются ее элементы из общего контекста по степени их определенности. Если решение принимается в условиях риска (измеримой неопределенности), то с помощью введения вероятностных оценок неопределенность в значительной мере уменьшается. Колебания переменных, характеризующих состояние объективных условий, могут быть предугаданы (на основе определения вероятности). Риск заключается в возможных ошибках при оценке степени вероятности наступления условий (событий). Поэтому полагаются не только на расчеты, используются также опыт, интуиция и искусство руководителя. Эти качества особенно необходимы при разработке решений в условиях неопределенности, когда установить вероятность наступления событий и потенциальных результатов невозможно. Происходит это под воздействием новых, сложных факторов, учесть которые затруднительно. Сущность неопределенности проявляется в том, что при наличии неограниченного количества состояний объективных условий оценка вероятности ( 1. Насколько велика существующая неопределенность? 2. Что следует сделать, чтобы ее уменьшить? 3. Каковы затраты на ее уменьшение? 4. Какова степень неопределенности в ходе осуществления некоторого курса? Решающее слово остается за руководителем, хотя не исключается обсуждение проблем с коллегами, экспертами, представителями общественных органов. Важна при этом роль эвристических способностей ЛПР. Часто такие решения приходится принимать в быстроменяющейся (экстремальной) обстановке. Наиболее характерны они для социально-экономических систем, политической и наукоемкой среды. Существуют различных виды неопределенности в зависимости от причин ее появления. В частности, выделяется неопределенность: • количественная, обусловленная значительным числом объектов или элементов в ситуации; • информационная, вызванная недостатком информации или ее неточностью по техническим, социальным и другим причинам; • стоимостная из-за слишком дорогой или недоступной платы за определенность; • профессиональная как следствие недостаточного профессионализма ЛПР (не учитывается, например, требуемое количество влияющих факторов); • ограничительная (вызванная ограничениями в ситуации принятия решений, например ограничения по времени и др.); • внешней среды, связанная с ее поведением или реакцией конкурента на процесс принятия решения. Рассмотрим природу неопределенности более углубленно. Для этого обратимся к информационной базе решений, т. е. сведениям, составляющим его информационную структуру. Она включает: • цели и задачи объекта управления; • состояние объекта (техническое, экономическое и др.); • особенности развития объекта (закономерности, тенденции, механизм функционирования); • прогноз изменения внешней среды; • альтернативные стратегии функционирования предприятия; • альтернативные варианты решения; • последствия реализации альтернатив; • критерии выбора лучшей альтернативы. Каждый элемент информационной структуры характеризуется количественными или качественными параметрами. Неопределенность проявляет себя в условиях, когда параметры оказываются неизвестными. Степень неизвестности может быть разной. ЛПР может, например, определить интервал возможных значений параметров (С > А > В). Процедура разработки решений в сложных ситуациях представляет собой итеративный (повторяющийся) процесс последовательного уменьшения неопределенности значений параметров в принятом интервале. С введением допустимых вероятностных значений параметров ситуацию неопределенности, как отмечалось, сводят к условиям риска, что облегчает нахождение искомого решения. Информация по содержащейся в ней степени неопределенности условно подразделяется на три группы: • исходная — заранее накопленная; • оперативная — текущие сведения о состоянии объекта; • субъективная — информация, которая не может быть получена объективными методами. Неопределенность исходной информации характеризуется ее неполнотой, недостоверностью, несоответствием содержанию решения. Источником этой неопределенности могут быть недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функционирования предприятия и внешней среды, а также невозможность надежной оценки значений отдельных параметров (например, человеческого фактора). Неопределенность этой группы информации может быть разрешена путем осуществления ряда мер организационного и технологического характера (налаживания учета данных, их систематизации, замены квалифицированными работниками и др.). Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения как непосредственно в виде обратной связи, так и в результате генерирования уже известной информации на основе ее логико-аналитической переработки с использованием математических методов и моделей. Информация этой группы отражает состояние объекта, тенденции его развития, будущие условия функционирования, стратегии деятельности, возможные альтернативы решений и критерии их выбора. Информация формируется с помощью объективных методов, и ею определяется область возможных значений параметров. Неопределенность этой информации зависит от величины заранее накопленной информации об особенностях и закономерностях функционирования объекта и от надежности используемых методов разрешения неопределенности. Субъективная информация — это результат волевого акта ЛПР о выборе того или иного значения конкретного параметра элементов информационной структуры, основанного на его индивидуальном опыте, интуитивных суждениях, профессионализме. Неопределенность этой группы информации характеризуется тем, что абсолютная определенность познаний об объекте или явлении невозможна в силу ограниченных возможностей наших знаний, а также дефицита времени для разработки решений. Неопределенность этой информации разрешается субъективным выбором параметров. В связи с указанными качественными признаками используемой информации различают начальную неопределенность решения (относительно исходной информации) и остаточную (относительно субъективной информации). Как видим, соотношение объективного и субъективного составляет суть проблем в теории принятия решения. Чем меньше информации, тем выше роль субъективных факторов, и наоборот. От степени уменьшения начальной и остаточной неопределенности зависят качество и эффективность принимаемых решений. Весьма важен анализ информационной структуры решений, принимаемых в экстремальных ситуациях. Таким ситуациям свойственно внезапное появление острых проблем, требующих немедленных решений. Они могут складываться в результате аварий на производстве, природных катаклизмов, кардинальных перемен в экономической, политической жизни, в военной обстановке. Основными признаками решений, принимаемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена риска при выборе лучшей альтернативы. Характер экстремальности может быть различен, что определяет и особенности принимаемых решений. Экстремальные ситуации подразделяются на три класса: I класс — число возможных вариантов развития событий незначительно, есть возможность их предвидения, а следовательно, и подготовки к разрешению возникающих проблем; II класс — число возможных вариантов развития событий велико, что исключает предварительную подготовку к разрешению конкретных проблем; III класс — непрогнозируемые ситуации. Проблемы экстремальных ситуаций первого класса решаются методами ситуационного управления. Для этого разрабатываются специальные стандарты решений по выходу из экстремальной ситуации. Идентификация принадлежности ситуаций к тому или иному стандарту устанавливается по определенным признакам в виде значений критичных параметров либо других показателей. Составление стандартной классификации ситуаций и выбор критичных классификационных признаков затрудняет широкое практическое использование ситуационного управления. Его применение ограничивается областью управления техническими системами. Ситуации второго класса характерны для социально-экономических систем. Однако предусмотреть стандартные решения для них невозможно, поскольку варианты действий и условия, характерные для экстремальных ситуаций в этой сфере деятельности, многочисленны. Успех разрешения проблем во многом определяется действиями ЛПР, которые зависят от его нравственно-психологических и организационно-профессиональных качеств. Немаловажное значение для принятия решений, адекватных сложившейся ситуации, имеет специальная предварительная подготовка персонала, учитывающая временной цейтнот и психологическую перегрузку. В ходе подготовки к экстремальным условиям работы прорабатываются: • возможные экстремальные ситуации и сценарии развития событий; • инструкции к реализации сценариев путем указаний на содержание и последовательность конкретных действий по их выполнению; • состав работников, причастных к принятию решений в условиях экстремальных ситуаций, их специальная подготовка на основе тренингов и психологической нагрузки; • формирование специальных резервов для действий в условиях экстремальных ситуаций. Ситуации третьего класса — это крайнее проявление ситуации второго класса. Выход из нее полностью определяется действиями ЛПР, их интуитивными решениями. Итак, условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Качество процесса разработки решений зависит от полноты учета всех факторов, оказывающих влияние на последствия принятых решений. Неопределенность может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации. Риск и его разновидности Риск, связанный с предпринимательством, принято называть хозяйственным, или предпринимательским. В отечественной экономике на данном этапе развития риск особенно вероятен вследствие неуменьшающейся неопределенности политической ситуации, неустойчивости экономической среды, отсутствия гарантии получения ожидаемого результата, предотвращения потерь. Существовавшая в административно-командном управлении экономическая система координат предопределяла для предприятия объемы производства, поставок сырья и материалов, товарооборота, уровни цен, прибыль и др. Хозяйственная сфера для проявления инициативы была ограниченной, предприимчивость не востребовалась, рискованность действий не приветствовалось, а порой и преследовалась. Весьма ярко сложившееся состояние отражало расхожее в то время выражение "инициатива наказуема". Кардинально меняется положение в рыночной экономике. Риск становится ее характерным признаком, так как государственное регулирование ограничивается установлением норм предпринимательской деятельности и налоговой системой. Неизмеримо расширилось рисковое поле, с одной стороны, за счет проявления случайных факторов во взаимоотношениях потребителей с производителями и иными элементами внешней среды, с другой — частной (долевой) собственностью предпринимателя на хозяйственные объекты. Наличие конкурентной среды стимулирует принятие предпринимателями и менеджерами рискованных решений в части внедрения новых технологических процессов и информационных технологий, использования новейшего оборудования, создания новых товаров и др. Это обеспечивает им сохранение и укрепление своей ниши на рынке, увеличение объема продаж, финансовую стабильность. Следовательно, природа риска в рыночной экономике обусловлена следующими факторами: • ограниченной сферой государственного регулирования хозяйственной деятельности; • усилением роли случайных факторов во взаимодействии предприятия с внешней средой; • частной (и ее видами) собственностью предпринимателя, ее владением, пользованием, распоряжением; • конкурентной борьбой товаропроизводителей и других хозяйствующих субъектов; • всеобъемлющим характером риска, распространяющимся на сферы общественной жизни, как производственную, так и непроизводственную. Он имеет место на этапах производства, продажи, закупки, менеджмента и др. Учитывая особенности централизованно планируемой экономики, ее предсказуемость и предопределенность, вполне оправданно отсутствие глубоких отечественных теоретических разработок, связанных с феноменом риска. Между тем механизм функционирования рыночной экономики требует овладения искусством рисковать, а значит подготовки теоретической базы в этой области. Есть сферы, где теория и практика оценки риска относительно разработаны. Это страхование имущества, жизни, здоровья и лотерейное дело. Однако в той степени, в которой соответствующие методические разработки необходимы предпринимателям и менеджерам для повседневной практики, — это проблема, которая входит в круг интересов научных и практических организаций. Поскольку избежать риска невозможно, следует обладать навыками оценки его степени, чтобы не выходить за рамки допустимого предела. В самом широком смысле риск — это опасность возникновения ущерба. Объем этого понятия включает сферы деятельности по производству продукции, товаров, оказанию услуг, выполнению социально-экономических и научно-технических проектов, по товарно-денежным и финансовым операциям. Рискуя, предприниматель (менеджер) рассчитывает на получение выигрыша (прибыли, дохода). Затрачивая средства, стремится получить выгоду, перекрывающую понесенные затраты. Следовательно, предметом риска являются потери ресурсов: материальные, трудовые, финансовые, информационные, интеллектуальные или недополученные доходы (ниже ожидаемых). Другими словами, если риск не оправдался, ЛПР может в худшем случае понести потери затраченных средств (сверх запланированных) либо недополучить сумму ожидаемых доходов. Отметим различия в смысловых оттенках понятий расход", "убытки", "потери". Хозяйственная деятельность предприятия неизбежно связана с расходами, т. е. затратами на осуществление деятельности. Это непреложный факт. Убытки свидетельствуют о неблагоприятно сложившихся обстоятельствах, повлекших потери средств. Просчеты, как следует из семантики слова, выражают дополнительные расходы сверх предусмотренных. А потери — это разница в объеме ожидаемой и фактически полученной прибыли (дохода) за счет случайных факторов. Величина потерь определяет степень риска. Риск характеризуется на качественном и количественном уровнях: в виде затрат (либо снижения доходов), а также может иметь абсолютное (физическое, материально-вещественное) или стоимостное выражение. Риск (R) может быть рассчитан и в относительных показателях: как отношение величины возможных потерь (П) к сумме основных (О1) и оборотных средств (О2) предприятия либо к общим затратам ресурсов (3), ожидаемым доходам (Д) от намечаемых действий:

В специальной литературе авторы приводят различные определения, характеризуя риск как: • действие наудачу, в надежде на счастливый исход; • подверженность возможности ущерба или потери; • возможность и масштаб несоответствия ожидаемых отрицательных и положительных результатов при выборе варианта решения из числа альтернативных; • вероятность возникновения убытков или снижения дохода в сравнении с прогнозируемым вариантом; • количественную оценку неудачного исхода; • образ действий в неопределенной обстановке, ожидаемый положительный результат которых носит случайный характер. Приведенный перечень определений позволяет отметить типичные признаки рисковых ситуаций: • величина потенциального ущерба (или выигрыша); • вероятность наступления последствий принятого решения (неизбежные потери не являются риском); • альтернативность выбора (рисковать или не рисковать); неопределенность условий: чем она выше, тем больше риск; • возможность управления риском (совершение действий, уменьшающих или увеличивающих величину или вероятность ущерба); • надежда на успех. Развитие рыночных отношений усиливает значимость риска. К этому принуждает конкуренция на рынке, стимулирующая внедрение новых технологий, ноу-хау, принятие неординарных решений, сопряженных с риском. Успех в бизнесе предполагает не уклонение от риска, а снижение его до минимально возможного уровня. Этого можно добиться путем прогнозирования риска, оценки вероятности наступления рискованных событий, их возможных последствий, и на этой основе — разработки мер по управлению такой ситуацией. Разновидностей рисков множество. Не случайно в крупных фирмах западных стран предусматривается должность менеджера по риску, который самостоятельно либо во взаимодействии со специалистами по маркетингу, кадрам, технике безопасности находит выход из рискованных ситуаций. На рис. 1 многообразие рисков классифицируется по ряду признаков. Остановимся на некоторых из них. Производственный риск возникает в сфере производства продукции, товаров, услуг и выполняемых работ (проектно-кон-структорских, прогнозных). Причины риска могут быть связаны с освоением нового производственного проекта, технологий, увеличением себестоимости продукции, снижением или резким ростом объема производства. Коммерческий риск может появиться в результате снижения уровня продаж на рынке, повышения тарифов на перевозку грузов, колебаний валютного курса, приемки товаров покупателем, роста издержек обращения, отсутствия платежей от покупателей товаров. Финансовый риск возникает во взаимоотношениях предприятий с банками. События последних лет в банковской системе нашей страны подчеркивают актуальность учета данного вида риска. Он зависит от уровня заемных средств предприятия по отношению к собственным активам. Политические риски связаны с запретом на импорт в стране покупателя, проведением забастовок (войн) в период транспортировки груза, конвертированностью валют, либо установлением запрета на перевод денег и т. д. Весьма разнообразны риски при проведении предприятием инвестиционной политики. Риск инвестиционных решений появляется в результате таких нежелательных явлений, как инфляция, необходимости дисконтирования вложенных сумм, сопоставления прибыли, получаемой от хранения средств в банке и инвестиций в производство.

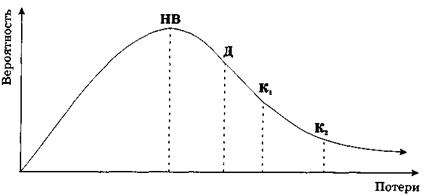

Рис. 1.Классификация рисков по различным признакам Вложение средств в ценные бумаги сопровождает следующие виды специальных рисков: • капитальный риск — общий риск по всему портфелю ценных бумаг в сравнении с вложением средств в другие сферы; • селективный риск — означает потенциальный убыток в результате неверного выбора ценной бумаги; • временной риск — риск в результате неверного выбора времени приобретения ценой бумаги или ее продажи; • риск законодательных изменений — возможность потерь средств как следствие изменений законодательных мер; • риск ликвидности — возможные потери из-за падения ценности при продаже ценной бумаги; • рыночный риск — риск утраты дохода в результате общего падения стоимости ценных бумаг на рынке; • кредитный риск — риск по причине эмитента, выпустившего долговые ценные бумаги, не способного выплачивать принятый процент по ним или общий размер долга; • инфляционный риск — потенциальные потери дохода вследствие опережающего роста инфляции; • процентный риск — потенциальные потери инвесторов из-за изменений процентных ставок на рынке (рыночный иск); • отзывной риск — утрата покупательного дохода в результате досрочного отзыва эмитентом ценной бумаги; • страновый риск — риск по причине изменений политики государства или ухудшения его экономического состояния; • отраслевой риск — следствие ослабления экономики отрасли; • риск предприятия — потеря доходов как результат ухудшения его экономического состояния. В зависимости от вероятности потерь и влияния на финансовое положение предприятия различают следующие уровни рисков: наиболее вероятные (НВ), допустимые (Д), критические (К1)катастрофические (К2) (рис. 2).

Рис. 2.Уровни рисков Рискованная ситуация складывается из частных рисков отдельных ее операций. В этом случае оценка частного риска представляет собой нормативную ставку (минимальную), скорректированную на снижение или увеличение фактического риска Допустимый риск влечет за собой потерю прибыли, критический — выручки (полной стоимости проданного товара), катастрофический риск приводит к гибели предприятия из-за утраты имущества и банкротства. Источником возникновения рисков могут быть и психологические особенности руководителя, которые по отношению к риску могут проявляться в диапазоне от перестраховки (риск бездействия) до авантюризма (действия за пределами оправданного риска). |

) наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки

) наступления каждого из этих состояний невозможна из-за отсутствия способов оценки

, а оценка комплексного риска состоит из суммы частных рисков

, а оценка комплексного риска состоит из суммы частных рисков  .

.