ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Определение необходимого времени эвакуации

Необходимое время эвакуации рассчитывается как произведение критической для человека продолжительности пожара на коэффициент безопасности. Предполагается, что каждый опасный фактор воздействует на человека независимо от других. Расчет tнб производится для наиболее опасного варианта развития пожара, характеризующегося наибольшим темпом нарастания ОФП в рассматриваемом помещении, по методике, изложенной в п. 2.5 ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». Сначала рассчитывают значения критической продолжительности пожара (tкр) по условию достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания людей (рабочей зоне), сек.: по повышенной температуре

по потере видимости

по пониженному содержанию кислорода

по каждому из газообразных токсичных продуктов горения

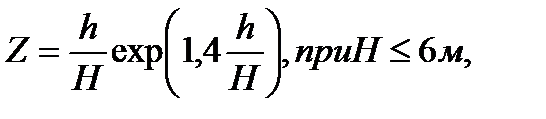

где В - размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг (определяется по формуле 2.9); to - начальная температура воздуха в помещении, to = 37°С; n - показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени (см. формулу 2.15); А - размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожара, кг/сn (определяется по формуле 2.15); z - безразмерный параметр, учитывающий неравномерность распределения ОФП по высоте помещения; Q - низшая теплота сгорания материала, МДж/кг; Значение низшей теплоты сгорания материала принимается по справочной литературе; Ср - удельная изобарная теплоемкость газа, Ср = 0,001068 МДж/кг; j - коэффициент теплопотерь; В зависимости от условий взаимодействия зоны горения с окружающей средой значение коэффициента теплопотерь колеблется в пределах от 0,4 до 1,0, j = 0,6. h - коэффициент полноты горения; В зависимости от вида горючего материала и внешних условий протекания процесса горения значение коэффициента полноты горения колеблется в пределах от 0,75 до 0,98, h = 0,95. V - свободный объем помещения, м3; Свободный объем помещения соответствует разности между геометрическим объемом и объемом оборудования или предметов, находящихся внутри. Если рассчитывать свободный объем невозможно, допускается принимать его равным 80% геометрического объема. a - коэффициент отражения предметов на путях эвакуации; При отсутствии специальных требований значение a принимается равным 0,3. Е - начальная освещенность, лк; При отсутствии специальных требований значение Е принимается равным 50 лк. lпр - предельная дальность видимости в дыму, м; При отсутствии специальных требований значение lпр принимается равным 20 м. Dm - дымообразующая способность горящего материала, Нп м2/кг; Значение дымообразующей способности горящего материала Dm принимается по справочной литературе. L - удельный выход токсичных газов при сгорании 1 кг материала, кг/кг; Значение удельного выхода токсичных газов при горении 1кг материала L принимается по справочной литературе по каждому из газообразных токсичных продуктов горения. Х - предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг/м3; Значение предельно допустимого содержания токсичного газа в помещении принимается по каждому из газообразных продуктов горения: LО2 - удельный расход кислорода, кг/кг. Значение удельного расхода кислорода LО2, требующегося для сгорания 1 кг вещества или материала, принимается по справочной литературе. Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не представляет опасности. Параметр Z вычисляют по формуле:

где h - высота рабочей зоны, м; Н - высота помещения, м. Определяется высота рабочей зоны:

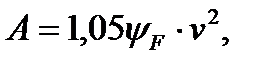

где hпл - высота площадки, на которой находятся люди, под полом помещения, hпл = 0 м; d - разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его расположении, d = 0 м. Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при определении необходимого времени эвакуации людей из партера зрительного зала с наклонным полом значение h следует находить, ориентируясь на наиболее высоко расположенные ряды кресел. Параметры А и n вычисляют так: для кругового распространения пожара:

где v - линейная скорость распространения пламени, м/с; Значение линейной скорости распространения пламени v принимается по справочной литературе yF - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг/м2с; Значение удельной массовой скорости выгорания yF принимается по справочной литературе.

Из полученных в результате расчетов значений критической продолжительности пожара выбирается минимальное:

Необходимое время эвакуации людей (tнб), мин, из рассматриваемого помещения рассчитывают по формуле:

Заключение Итак, решив эвакуироваться с места своего нахождения во время пожара в безопасное место, человек следует маршрутом, проходящим по последовательно расположенным участкам пешеходных коммуникаций, связывающих эвакуационные выходы помещений всех этапов эвакуации из здания и с окружающей его территорией. Именно эта сеть участков и эвакуационных выходов, используемых людьми, образующими общий поток, является для них эвакуационным путем. Он является частью общей структуры эвакуационных путей и выходов здания. Для той части людей, которые пользуются им, он – расчетный эвакуационный путь на каждом этапе эвакуации, двигаясь по которому, они рассчитывают благополучно покинуть здание. Участки эвакуационного пути и выходы должны соответствовать не только индивидуальным антропометрическим данным людей, их эргономическим возможностям и противопожарным требованиям, но и требованиям, определяемым людским потоком, т.е. движущейся массой людей. Первостепенное требование состоит в недопущении на путях эвакуации скоплений людей с большой плотностью, поскольку это ведет к травматизму и компрессионной асфиксии. Скопления возникают на границе смежных участков пути, когда к границе участка подходит каждую минуту людей больше, чем она может пропустить за это время. Поэтому при проектировании сети коммуникационных путей зданий любого назначения необходимо проверять обеспечение условий беспрепятственности движения на каждом из составляющих ее участков расчетного эвакуационного пути.

Литература 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. ГОСТ 12.1.004-91*. Пожарная безопасность. Общие требования. 3. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 4. СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 5. Грушевский Б.В. и др. Пожарная профилактика в строительстве. М.: ВИПТШ МВД СССР, 1985. 6. Холщевников В.В., Самошин Д.А. Эвакуация и поведение людей при пожарах: Учебное пособие. М.: Академия ГПС МЧС России, 2009. 7. Холщевников В.В. Исследование людских потоков и методологии нормирования эвакуации людей из зданий при пожаре. – М.: МИПБ МВД РФ, 1999. 8. Пузач С.В., Смагин А.В., Лебедченко О.С., Абакумов Е.С. Новые представления о расчете необходимого времени эвакуации людей и об эффективности использования портативных фильтрующих самоспасателей при эвакуации на пожарах: Монография. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. 9. Ижболдин С.В., Мокроусова О.А.Эвакуация людей при пожаре из зданий, сооружений и строений: Учебное пособие. Екатеринбург: УрИ ГПС МЧС России, 2009. |

,

,