ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Музыкально теоретический анализ. 12

Жанр произведения можно охарактеризовать как лирическая русская народная песня. Звуковедение легато, распевные интонации, переменный размер очень характерны для жанра русской народной песни. Сама мелодия также может показаться цитатой из какой-то народной песни - протяжная, с длинной фразой, она начинается поступенным ходом с первой на вторую ступень лада с последующим возвращением на устойчивую ступень и последующим скачком на квинту, что также характерно для печальных русских народных песен.

Пример1.

Рассматриваемое произведение написано в двухчастной форме с репризой. Исполняется оно в спокойном темпе, основной размер - 2/4, хотя встречаются такты, написанные на 3/4. Очевидно, что композитор выбрал такой темп не случайно - сам характер произведения подразумевает спокойное, былинное по характеру изложение. Начинается произведение проведением основной темы на p в женских голосах. "Не цветочек в поле вянет, не былинка". Завершается эта фраза пунктирным ходом I-III-I что так же характерно для русской народной песенности. Разделение мелодии на два голоса (С. А.), позволяет автору подчеркнуть гармоническую основу произведения и обогатить фактуру. Композитор недаром отдает исполнение этой фразы женскому хору - именно женский голос способен лучше всего показать то внутреннее наполнение души, присущее безнадежно влюбленному человеку.

Пример2.

Вторая фраза – "Ах! Вянет, сохнет добрый молодец детинка" - в какой-то мере может считаться аналогом первой, но, в отличии от нее, вторая фраза имеет гораздо более ярко выраженное внутреннее развитие. Начинается она возгласом - междометием "Ах!", которое в октавный унисон проходит поочередно у групп хора: альт-бас и сопрано-тенор. В дальнейшем мелодико-гармоническом движении, мужской хор полностью дублирует женский, но на октаву ниже. По замыслу композитора, за счет подобного фактурного развития усиливается логическая структура произведения - кроме того, если в предыдущей фразе основная роль в развитии принадлежала мелодии, то теперь одновременно с ней в формировании образа принимает участие и гармония. Тем не менее, завершается эта фраза точно так же, как и предыдущая, тем самым показывая родство с ней.

Пример3.

Таким образом, если вначале женским голосам была отведена главная роль в передаче лирического настроения, то вторая фраза обогащается драматизмом. Мужские голоса усиливают его, и вся гармония участвует в формирование лирико – драматического характера. Следующее предложение начинается сольным эпизодом у теноров – "Полюбил он красну девицу на горе...". Интонационно он схож с основной темой, но в нем преобладают нисходящие интонации, подчеркивающие несчастную, безнадежную основу этого образа. Недаром исполнение этой фразы поручается тенорам - их высокий тембр в какой-то степени лишен четкости и уверенности, присущей басу, и имеет определенное сходство с мягким женским тембром. Ведь не даром в различных театральных постановках тенору принадлежат роли лирического характера, зачастую это страстно влюбленные юноши, воздыхающие о неразделенных чувствах.

Пример4.

Дальше вступают все голоса хора (на слова "...На несчастьице себе, да на большое") - аналогично предыдущему предложению, мужской хор дублирует женский. Динамическое и мелодическое развитие подводят хор к кульминации - мелодия достигает самой высокой точки - и "сползает" терциями вниз, будто все силы были затрачены на последний, рывок - но он не достиг цели. И вновь фраза заканчивается терцовым ходом I-III-I, который содержит в себе “зерно печали”

Пример5.

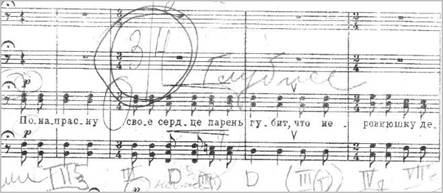

Пауза на фермате – и звучит скорбный хорал в мужских голосах. "Понапрасну свое сердце парень губит, что неровнюшку девицу парень любит" – поют мужчины, и их глубокий тембр в низкой тесситуре у басов совместно с приглушенным матовым серебром теноров создает атмосферу полнейшей безысходности, граничащей с царством смерти.

Пример6.

Еще одна пауза – и начинается реприза. Первая ее фраза интонационно ничем не отличается от начала первой части, композитор на основе литературного текста строит еще одну цитату, сопряженную с очередным сравнением в словах: "Во темну ночь солнцу красну не всходити". Тем не менее, при исполнении следует обратить внимание и различить по характеру эти две фразы – начало первой части и репризу. Если в самом начале произведения образы только создаются, то теперь на основе уже сложившихся образов и их отношений строится заключение. Соответственно, и характер исполнения должен измениться определенным образом.

Пример7.

Равнозначно предыдущей, следующая фраза строится на материале первой части. На словах "Ах! Что за парнем красной девице не быти" строится вторая, окончательная кульминация произведения, полностью совпадающая с логической кульминацией литературного текста. Действительно, если первая часть вводит слушателя в мир сложных чувств героя, вторая - создает противоречие между чувствами и неравным положением, то теперь, словно окончательный приговор, звучат эти слова. И, словно эхо, повторяются они уже на piano с переходом темы к басам/альтам - произведение заканчивается трагически пустыми квинтами.

Пример8.

По фактуре "Не цветочек..." - гомофонно-гармоническое произведение, поскольку мелодия играет главную роль, а остальные голоса подчиняются ей. Несложное в тональном плане, оно, тем не менее, интересно в плане использования автором "цитатного" материала - имитации народной песни. Основная тональность - соль-минор. Вторая часть, чье исполнение отведено мужскому хору, звучит в тональности третьей ступени си бемоль – мажоре. Мажорный лад не меняет лирико – драматическую атмосферу произведения. Секундовые интонации, втречающиеся почти во всех голосах (кроме басов – октавистов) предают очень щемащий характер второй части. По ощущениям, мы будто находимся на грани срыва, безысходности и скорби.

В гармонии произведения почти не встречаются характерные для нее гармонические автентические или плагальные обороты. Чаще всего каденция представлена III ступенью соль минора и первые 2 фразы характеризуются следующим оборотом: VI – VII – III – t.

Пример9.

В примере 9, звуки во всех партиях, движутся либо секундовыми интонациями, либо поступенным движением III – II –III (С. Т.), V – VI – VII (A. Б.). Такие интонации и неоднозначные гармонические соотношения звучат очень лирично, трепетно, жалобно, что характерно для атмосферы лирико – драматического характера и русской песенности.

Пример10.

Лишь в третьей фразе появляется автентический оборот (D – t). Но сразу же после его появления мелодия “спадает” терциями вниз и опять в роли каденции участвует III ступень лада. И вновь она выступает в роли связующей. Интонация I – III – I и есть то самое “зерно печали” чей смысл несет главенствующую роль в формировании лирического характера песни:

Пример11.

Вторая часть звучит в си бемоль мажоре и заканчивается на III ступени тональности. Та же самая интонация звучит в конце: I – III (B)

Пример12.

Далее звучит реприза и завершает произведение плагальный оборот (t – S), звучащий на протяжении трех тактов. Редко в гармонии роль каденции может быть отведена субдоминанте. Но в данном случае автор ее использует. Этот оборот звучит весьма неопределенно, бессмысленно, но, тем не менее, он утверждает всю безысходность страданий героя.

Пример13.

Темп произведения достаточно спокойный, медленный. Но, тем не менее, он исполняется с движением во фразе. Ритмический рисунок представлен половинными, четвертными и восьмыми длительностями. Встречается пунктирный ритм I – III – I, что аналогично для русской народной песенности.

Пример14.

Произведение построено на контрастной динамике. Вначале первая фраза, принадлежащая сопрано выстроена в mp, женские голоса нежно начинают свое повествование: “Не цветочек в поле вянет, не былинка” Вторая фраза, где уже задействован весь хор, начинается в более громкой динамике mf. К середине фразы идет развитие на crescendo, а в конце diminuendo: “Ах, вянет, сохнет добрый молодец детинка…” Фраза насыщена очень глубоким смыслом и динамические движения, словно озаряют перед нами всю драматичность картины. Далее в той же динамике тему продолжают тенора, на mf вступает весь хор и перед нами идет развитие фразы к более громкому звучанию – crescendo: “Полюбил он красну девицу на горе, на несчастьице себе, да на большое…” Аналогично предыдущей фразе, она так же не стоит на месте, динамика используется более громкая и усиливает чувство безнадежности и горести. На очень глубоком, трепетном p, далее, ведет фразу мужской хор. Она будто замирает, движется вдумчиво, тяжело, горько: “Понапрасну, свое сердце парень губит, что не ровнюшку девицу парень любит.” Реприза начинается и развивается в той же динамике – p – mf, но исполнение этих последующих двух фраз, требует более трепетного отношения, ведь в этой части произведения аллегорически раскрывается весь смысл – как солнцу не взойти в темную ночь, так и красной девице не быть с молодцом: “Во темну ночь солнцу красну не всходите…Что за парнем красной девице не быти.” Последняя фраза звучит в очень тихой динамике p, слова повторяются и это еще больше усиливает ощущение безвыходности чувств героя. Заканчивается проведение нежным и безнадежным pp: “Красной девице не быти…” Вокально – хоровой анализ

Исполняет песню смешанный хор a capella (сопрано, альт, тенор, бас), роль отдельных партий которого в контексте формирования и развития образа уже описывалась выше. Диапазоны партий выглядят следующим образом: Сопрано: соль 1 октавы – соль 2 октавы. Альт: си малой октавы – до 2 октавы. Тенор: фа малой октавы – соль 1 октавы Бас: ре большой октавы – до 1 октавы

В тесситурном плане, произведение очень удобно для исполнения, зачастую в мелодии у всех голосов, идут поступенные движения. Скачков больше чем на кварту и квинту не наблюдается, но это нужно учесть при разучивании, потому что интервалы легко могу нарушить гармонический срой, если прозвучат не чисто. Подобная трудность встречается у альтов в первом проведении, когда у сопрано, мелодия ровно стоит на месте, а альты в этот момент резко спускаются на ч.4. Пример15.

Во второй фразе трудности могу возникнуть у I сопрано и I теноров. Им нужно не просто спеть скачек на квинту, но еще и спеть в унисон. Альты и басы так же движуться в унисоне и спускаются на ч.4

Пример16.

Далее подобные трудности встречаются в последующих фразах. В конце третьей фразы, мелодии I-II сопрано, I-II теноров поступенно спадают вниз, двигаясь в унисоне. Очень важно обратить внимание на то, чтобы терции звучали чисто. Пример17.

Во второй части песни, где проведение отведено мужскому составу, нужно добиться очень аккуратного звучания секундовых интонаций, в особенности, когда появляется ход – ми b – ре – ми бекар. В нижних голосах так же обратить внимание на скачки ч.4, 5.

Пример.18

В гармоническом отношении, песня исполняется довольно легко. Не смотря на то что, в произведении практически нет привычных каденции, традиционных гармонических оборотов, и так же есть временное отклонение от g moll к B maj во второй части, мелодия запоминается достаточно быстро. Трудности, которые могут возникнуть при исполнении этого произведения: 1. Чистота интонирования. 2. Исполнение темпа с движением во фразе. 3. Динамические контрасты. 4. Восходящие, нисходящие ходы (параллельные терции, скачки, секундовые интонации) 5. Вступление партий в разные доли.

Фразировка подчинена литературному тексту, так как раскрытие содержания – одна из важнейших задач композитора. Звуковедение – legato Дыхание общехоровое и по партиям. При работе над хоровым произведением, необходимо добиться единство ансамбля в партиях и идейно-художественным содержанием партитуры. Ансамбль требует от певца хора умения находить правильное соответствие в звучности по силе и тембру с исполнителями своей партии. Певцы партии должны найти “свое место” в звучности всего хора, найти правильное соответствие в ансамбле всего коллектива, дирижеру необходимо регулировать силу звука как отдельных певцов, так и целых партий. Результатом этого будет слитность, единство в звучании всего коллектива. Для достижения ансамбля требуется:

1. Одинаковое количество певцов в каждой хоровой партии; 2. Одинаковое качество голосов в каждой хоровой партии; 3. Однотембренность голосов в каждой хоровой партии; 4. Художественная воля, талант и вдохновенный подъем дирижера; 5. Художественная зрелость хора.

Виды, формы образования ансамбля:

-частный(ансамбль отдельной хоровой партии), -половинный(ансамбль однородных хоровых групп), -неполный(ансамбль разнородных хоровых групп), -полный или общий хоровой ансамбль.

Ансамбль складывается из различных компонентов, каждый из которых отражает ту или иную сторону слаженного исполнения. В связи с этим существует дифференциация ансамблей:

- унисонный ансамбль; - динамический ансамбль; - ритмический ансамбль; - тембровый ансамбль; - дикционный ансамбль; - гармонический ансамбль; - полифонический; - ансамбль солирующей партии или солирующего голоса с хором; - ансамбль при исполнении произведений с сопровождением.

5. Исполнительский план изучаемого произведения Средства музыкальной выразительности, использующиеся в произведении, направлены на раскрытие его содержание, идеи и образов. Для того чтобы их раскрыть и передать слушателю, дирижеру необходим вокально – хоровой и музыкально – теоретический анализы для воплощения идеи и исполнения произведения перед слушателями.

Заключение

Проведя музыкально-теоретический и вокально-хоровой анализ русской народной песни «Не цветочек в поле вянет», можно сказать, что это произведение предназначено для исполнения профессиональным хором, так как оно требует определенных исполнительских навыков: - чистое интонирование - исполнение четырехголосия - исполнение темпа с движением во фразе. - восходящие, нисходящие ходы (параллельные терции, скачки) - вступление партий в разные доли - создание образа произведения, раскрытие идеи Эти навыки очень важны для передачи произведения перед слушателями. Основой всего будет являться передача образов и раскрытие идеи. Создание образа и раскрытие идеи произведения – это один из важнейших моментов в практической работе над любым произведением. 12 |