ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Тема 3. Память. Внимание. Воображение. 12

Память. Память как процесс. Информация, получаемая нами об окружающем нас мире, может оставаться в нашей памяти, сохраняться и при необходимости воспроизводиться через некоторое время. Память– способность к запоминанию, сохранению, накоплению и воспроизведению информации. Память лежит в основе способностей человека, являясь необходимой основой для приобретения новых знаний, формирования различного рода умений и навыков. Существует несколько видов памяти, которые классифицируются по различным основаниям. 1. По характеру участия воли в процессе запоминания выделяют следующие виды запоминания. Непроизвольное запоминание, происходящее без специальных усилий со стороны человека. Установлено, что легче всего непроизвольно запоминаются факты и информация, непосредственно связанные с деятельностью человека, его интересами, с выполняемой человеком сложной умственной работой, имеющей для него большое значение. В качестве примера можно привести порой парадоксальные ситуации, случающиеся с людьми на экзаменах, когда они вспоминают мелкие детали, которые не пытались запомнить специально, но не могут вспомнить основную информацию, на которую делали акцент при своей подготовке. Это свидетельствует о том, что непроизвольное запоминание довольно часто превосходит произвольное как по силе, так и по продолжительности сохранения. Произвольное запоминание, которое сознательно ставит своей целью человек, прикладывая волевые усилия для сохранения и воспроизведения информации. Для произвольного запоминания обязательным условием является наличие мотива, а также знание определенных способов и методик обработки и заучивания информации. 2. По характеру психической активности, преобладающей в деятельности и отражающей характеристики предметов, явлений, движений или мыслей, которые запоминает человек, выделяют следующие виды запоминания. Двигательная память, которая позволяет запоминать определенные умения, навыки, движения. Двигательная память играет определяющую роль в формировании двигательных навыков и умений сначала в детском, а потом и во взрослом возрасте. Данный вид памяти развивается у человека с самого раннего детства, проявляясь прежде всего в качестве способности запомнить положение собственного тела в пространстве. С помощью двигательной памяти человек в состоянии формировать у себя необходимые навыки, умения. Образная память– память на образные явления (звуки, запахи, вкус и т.д.). Воспринятые когда-либо образы могут быть воспроизведены в виде представлений о них. Различные виды образной памяти (слуховая, зрительная, обонятельная, вкусовая и тактильная) развиты у человека неравномерно. Зрительная и слуховая память в большинстве случаев развиты лучше и поэтому преобладают у большого числа людей. Обонятельная, вкусовая и тактильная память являются специфическими и развиваются в рамках той или иной профессии (например, у дегустаторов) или при компенсации недостающих видов памяти (например, у слепых и глухих людей). Эмоциональная память, которая позволяет запоминать, сохранять и воспроизводить чувства, переживания, эмоции. Эмоциональная память имеет большое значение в формировании эмоциональных отношений, социальном развитии личности. Направленность эмоциональной окрашенности тех или иных событий оказывает значительное влияние на прочность запоминания пережитых эмоций: счастливые мгновения нашей жизни мы сохраняем в памяти на долгие годы, возвращаясь к событиям минувших дней снова и снова; плохие же события стараемся забыть, а некоторые психические травмы порой оказываются вытеснены из нашего сознания. Эмоциональная память характеризуется тем, что со временем сила испытываемых ощущений может снижаться. На следующий день после удачно сданной сессии студент может быть очень рад этому событию; к началу следующего семестра радость сменится более спокойным чувством удовлетворения, а спустя несколько лет у человека может и не сохраниться какой-либо эмоциональной памяти о данной конкретной сессии. Однако иногда случается так, что при воспроизведении уже пережитой эмоции чувство становится более ярким или насыщенным: в настоящий момент времени событие может казаться нам малозначительным, но спустя годы мы будем думать, что это был самый счастливый момент в жизни. Словесно-логическая память, которая выражается в сохранении мыслей, понятий и размышлений и характеризуется наличием языковых и логических схем. Форма воспроизведения мыслей зависит от уровня развития речи человека. Чем менее развита речь, тем труднее осмысленно выразить смысл словами. Данный вид памяти является типичным только для человека и связан в первую очередь с наличием речи и языка, без которых невозможно представить себе оформление мысли. 3. По продолжительности удержания материала, отражающей насколько долго человек в состоянии сохранять запомненное, выделяют сенсорную, кратковременную и долговременную память. Структурная модель памяти, предложенная в 1968 г., называется «моделью памяти Аткинсона – Шифрина».

В соответствии с данной моделью выделяют следующие виды памяти. 1. Сенсорная память– удержание в течение нескольких секунд только что воспринятой органами чувств информации. Данный вид памяти не поддается произвольному, волевому управлению. Если информация не превращается в другую форму хранения, то немедленно теряется. Длительность такой памяти не превышает нескольких секунд и, как правило, составляет от 0,1 до 0,5 сек. Можно выделить два вида сенсорной памяти: · эхоическая память предназначена для восприятия акустической информации. Установлено, что эхоическая память может удерживать сигнал от органа чувств в течение трех-четырех секунд; · иконическая память существует для восприятия зрительной информации. Время удержания образа объекта или предмета при данном виде памяти не превышает двух секунд. Существование сенсорной памяти было экспериментально установлено Джорджем Сперлингом в 1960 г. Сперлинг проводил эксперимент, используя матрицы, содержащие девять букв и состоящие из трех рядов и трех столбцов:

Испытуемые должны были взглянуть на эти символы и после краткого отрезка времени их воспроизвести. В результате эксперимента выяснилось, что среднестатистический человек в состоянии воспроизвести четыре-пять букв из предъявленных девяти, хотя, по мнению Сперлинга, все девять букв сохранялись в памяти человека. Изменив условия эксперимента, Сперлинг начал предъявлять вслед за матрицей пустую карточку с кругом, указывающим на место одной из 9 букв.

Используя тот же самый набор символов, предъявляемый в течение одного и того же промежутка времени, Сперлинг добился практически стопроцентного воспроизведения всех букв. Это доказало, что в памяти так или иначе сохранялись все символы. 2. Кратковременная память– непродолжительное хранение в течение короткого промежутка времени информации, поступающей от органов чувств. Информация обрабатывается и интерпретируется, для запоминания необходимо ее повторение. Кратковременную память характеризует такой показатель, как объем. В целом объем кратковременной памяти индивидуален. Однако в среднем объем такой памяти равен 7±2 единицы, что было установлено в исследованиях Джорджа Миллера в 1956 г., опубликованных под названием «Магическое число 7 ± 2». Это означает, что человек в состоянии запомнить и воспроизвести спустя несколько секунд от пяти до девяти единожды услышанных единиц информации (цифр, букв, слов). Длительность удержания этих единиц в памяти без повторения, как правило, не превышает 15–30 секунд (Питерсон, 1959). Из сенсорной памяти в кратковременную переносится только та информация, которая осознается человеком, привлекает его внимание. Учитывая тот факт, что человеку приходится перерабатывать огромные объемы информации, кратковременная память играет большую роль именно при переработке этой информации – отсеве лишней и переводе полезной в долговременную память. Зачастую выделяют так называемую промежуточную память, которая является мостом между кратковременной и долговременной памятью. В этой памяти информация хранится до возможного переноса в более прочную память. Если по какой-либо причине человеку не нужно сохранять в памяти те или иные события, то они просто вычеркиваются из хранилища памяти. При переполнении ограниченного формулой «7 ±2» объема кратковременной памяти поступающая от органов чувств информация вытесняет уже хранящуюся там, и последняя исчезает, не переводясь в долговременную память. Такое явление называется замещением. С помощью логических методов обработки информации человек может улучшать свою память. К примеру, человек будет в состоянии запомнить больше простых, однокоренных слов, нежели сложных. При восприятии цифр человек может объединять их в группы. Рассмотрим набор цифр 3765837658: количество символов превышает нормальный объем памяти, но представление этого набора в виде 376 58 376 58 позволяет легко запомнить эти 10 цифр. Группировка элементов используется повсеместно – достаточно вспомнить, как «обыгрывают» телефонные номера многие фирмы (например, сделав из достаточно сложного для запоминания номера 16-71-67 намного более простой 167-167). При запоминании символов их тоже можно объединять в группы. Например, набор из 12 символов ф б р к г б п т у э в м запомнится лучше при группировке ФБР КГБ ПТУ ЭВМ. 3. Долговременная память– длительное хранение знаний, навыков и умений, не ограниченное по объему или времени хранения информации. Сделав сознательное усилие, можно удержать материал в памяти на более длительное время, чем несколько десятков секунд, характерных для кратковременной памяти. Механизмом перевода информации из кратковременной памяти в долговременную является повторение информации . Информация из долговременной памяти при ее постоянном воспроизведении может быть воспроизведена множество раз. Но зачастую человеку сложно извлечь из своей памяти те или иные воспоминания, и ему приходится прибегать к волевым усилиям. Объем человеческой памяти не ограничен какими-либо рамками. По мнению некоторых ученых, попытавшихся соотнести память человека с памятью компьютера, за всю свою жизнь человек помнит в среднем эквивалент 125 Мб информации. По сравнению с многогигабайтным объемом компьютерных носителей этот объем, конечно, выглядит не слишком внушительно. Тем более что некоторые теории говорят о том, что потенциально человек может хранить в своей памяти до 100 терабайт, т.е. почти в миллион раз больше, чем реально сохраняет в течение своей жизни. Процессы памяти. Сохранение– накопление материала в памяти, его переработка и систематизация. Сохранение воспринимаемой нами информации зависит от ее понимания: простой или понятный материал запоминается гораздо лучше сложного или непонятного. На сохранение в памяти информации также значительно влияет ее значимость: важная информация имеет бо́льшие шансы остаться в памяти человека, чем ненужная или неинтересная. Прочность сохранения обеспечивается повторением, которое закрепляет информацию и предохраняет от ее забывания. Повторение должно быть разнообразным; в процессе повторения факты необходимо сравнивать, сопоставлять уже известную и новую информацию. Воспроизведение —извлечение из памяти какой-либо информации. Воспроизведение, как и запоминание, может быть произвольным и непроизвольным. Непроизвольное воспроизведение происходит без цели что-либо вспомнить, когда образы или события прошлого всплывают сами собой. Произвольное воспроизведение – целенаправленный процесс восстановления в сознании мыслей, чувств, действий. Можно выделить следующие формы воспроизведения. · Узнавание – извлечение информации, происходящее при повторном восприятии объекта, предмета или события. Узнавание может варьироваться в зависимости от своей четкости и полноты. Иногда мы узнаем объект или предмет как единое целое, а иногда распознаем только отдельные составные части. · Вспоминание – извлечение информации, которое осуществляется при отсутствии непосредственного восприятия объекта. · Припоминание – волевое извлечение информации при четко поставленной цели вспомнить что-либо из хранящегося в долговременной памяти. Успешность воспроизведения информации во многом зависит от приемов припоминания (например, активный поиск информации в памяти обычно оказывается более действенным способом, чем ожидание появления нужного образа). Забывание– процесс, противоположный сохранению. Часть информации в нашей памяти зачастую стирается. Позитивная функция забывания состоит в том, что с его помощью мы избавляемся от большого числа информации, которая нам не нужна, не является для нас значимой или актуальной. Впрочем, отрицательных черт забывания, связанных с утратой полезной информации, которую мы хотели бы сохранить, все-таки больше. На забывание влияют следующие факторы. · Возраст. Естественно, что с возрастом человек начинает забывать события минувших лет, особенно если не ставил перед собой цели их запомнить; например, взрослый человек оказывается не в состоянии вспомнить подробности своего детства. К старости память ухудшается еще сильнее. · Характер информации и степень ее использования. Используемая каждодневно информация легко сохраняется в памяти. Редко используемая информация или материал, который необходимо запомнить лишь на короткий срок, забывается гораздо быстрее. Например, такое случается довольно часто в ситуации экзамена: только что сдав экзамен, человек может поймать себя на мысли, что не помнит почти ничего из того, что готовил к экзамену, а зачастую даже не в состоянии вспомнить, какие именно вопросы были в его билете. · Интерференция – взаимоподавление, стирание одной информации другой. Выделяют проактивную (стирание новой информации событиями, происходящими до ее запоминания) и ретроактивную (вытеснение старой информации новыми знаниями) интерференцию. · Подавление – активный процесс устранения из области сознания в бессознательное каких-либо неприятных событий, идей, представлений. Для улучшения памяти и борьбы с забыванием значимая информация чаще всего заучивается. Заучивание может быть целостным – в этом случае весь требуемый объем информации заучивается до тех пор, пока не будет запомнен полностью. Частичный метод заучивания предполагает деление информации на части. Механическое заучивание предполагает многократное повторение материала. Такой вид запоминания предполагает значительные энергозатраты, а результат зачастую оказывается неудовлетворительным. Логическое заучивание предполагает осмысление материала, его систематизацию, пересказ. Установление смысловых связей значительно облегчает запоминание материала и является значительно более эффективным, чем механическое запоминание. Мнемоника( мнемотехника) – совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций. С помощью мнемоники мы можем использовать коды или специальные слова для более прочного запоминания. Широко известная фраза «каждый охотник желает знать, где сидит фазан» позволяет запомнить цвета радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. В данном случае мы образовали целое предложение, основанное на начальных буквах запоминаемых слов. Еще одним способом облегчения запоминания можно считать использование рифм или ритмических особенностей слов, а также деление сложных слов на части, как в ребусах. При запоминании человек может представить свою память в виде комнаты или шкафа, в который складывает нужную информацию; зная место расположения информации, он может впоследствии к ней вернуться. При запоминании цифровой информации можно устанавливать связи между цифрами (запомнить номер 36-17-19 достаточно просто в силу того, что 36 – 17 = 19). Можно основывать запоминание на знакомых цифрах (например, 36 – номер вашей квартиры, 17 – день рождения родственника). Факторами, влияющими на успешность запоминания, являются следующие. 1. Наличие необходимости что-либо запомнить, мотивация. Значимая информация, которой человек придает большое значение, запоминается лучше. 2. Использование различных методик и приемов запоминания. 3. Степень понятности запоминаемого материала. Механическая память всегда уступает памяти логической. 4. Деление запоминаемой информации на составные части. Большой объем информации всегда проще разделить на смысловые части, связанные между собой, для упрощения запоминания. Феномены нарушения памяти. Не секрет, что память довольно часто подводит человека. Иногда нам бывает сложно вспомнить какую-либо простую информацию – номер телефона, имя или фамилию человека, – но мы не придаем этому большого значения, а со временем можем воспроизвести нужные данные. Иногда человек оказывается не в состоянии воспроизвести значительные объемы информации, теряя память о довольно продолжительных событиях или о всей своей жизни. Рассмотрим следующие феномены нарушения памяти. 1. Амнезия— частичная или полная утрата способности к воспроизведению прошедших событий, возникающая при различных локальных поражениях мозга. Причины амнезии бывают как органическими (травмы головы, болезни мозга, алкоголизм), так и психологическими (психологическая защита при полученной психической травме). Амнезия может длиться от нескольких минут до десятилетий. Временные амнезии могут начинаться и заканчиваться неожиданно. Амнезии могут быть также периодическими (например, у людей с множественными сознаниями). В качестве примера нарушения памяти, вызванного наличием множественных личностей, рассмотрим случай Уильяма Стэнли Миллигана. В 70-х годах прошлого века Миллиган был обвинен в нескольких преступлениях, в том числе ограблениях и изнасилованиях. Сторона защиты установила, что у Миллигана имеется множественное расстройство личности – было установлено наличие 10 личностей. В ходе работы психиатров было установлено, что преступления совершали только две личности, без ведома остальных. Миллиган был отправлен на лечение, а в 1988 г. выпущен на свободу. В ходе лечения помимо 10 базовых личностей у него было выявлено наличие еще 14 других «Я». Возраст личностей Миллигана варьировался от трех лет до настоящего возраста Миллигана; они различались по полу, возрасту, интеллекту, памяти, силе и т.д. Подробности этого удивительного эффекта описаны в книге Дэниеля Киза «Множественные умы Билли Миллигана». Автора книги Миллиган выбрал сам, потому что некоторые из его личностей читали знаменитые «Цветы для Элджернона» Киза. Выделяют следующие типы амнезии. · Ретроградная амнезия – невозможность вспомнить события, предшествовавшие травме и началу амнезии. · Антероградная амнезия, при которой больной теряет способность запоминать события, происходящие после получения травмы, информация не передается в его долговременную память. При этом зачастую у людей с антероградной амнезией сохраняется память на события, предшествующие получению травмы. · Посттравматическая амнезия – амнезия в результате травмы головы. Травматическая амнезия часто оказывается временной, при этом пострадавший человек не в состоянии вспомнить события, приведшие к получению травмы. · Диссоциированная амнезия – амнезия, при которой забываются какие-либо факты из личной жизни, но сохраняется память общего характера. · Локализованная амнезия, при которой больной забывает все, что происходило в какой-то ограниченный период времени. · Селективная амнезия – больной забывает некоторые из событий, произошедших в течение ограниченного периода времени. · Детская амнезия – неспособность людей вспомнить, что происходило с ними в младенчестве и раннем детстве. · Постгипнотическая амнезия – неспособность вспомнить, что происходило во время гипноза. · Диссоциативная фуга – болезнь, характеризующаяся внезапным, но целенаправленным переездом в незнакомое место, после чего больной полностью забывает всю информацию о себе, вплоть до имени. Память на универсальную информацию (литература, науки и т.д.) сохраняется, так же как и способность запоминать новое, – во всех остальных отношениях, кроме амнезии, больной ведет себя нормально. Больные в состоянии фуги могут придумать себе другое имя и биографию и не знать, что они больны. Они могут найти другую работу (обычно никак не связанную с прежней) и вести внешне нормальную жизнь. Диссоциативная фуга длится от нескольких часов до нескольких месяцев, изредка дольше, после чего больные так же внезапно вспоминают свое прошлое. При этом они могут забыть все, что происходило во время фуги. 2. Парамнезия— нарушение памяти, возникающее в результате нарушения способности к воспроизведению и выражающееся в ложных воспоминаниях. Существуют следующие виды парамнезии. 1. Псевдореминисценции – нарушения памяти, заключающиеся в смещении во времени событий, действительно имевших место в жизни пациента. При данном виде нарушений памяти прошлое выдается больными за настоящее. Люди могут рассказывать о каких-либо фактах или событиях, которые не происходили на самом деле или же происходили, но в другое время. 2. Криптомнезии – нарушения памяти, при которых человек не может вспомнить, происходило ли с ним то или иное событие. Наиболее часто это проявляется в том, что человек уверен в создании какого-то литературного или музыкального произведения, изобретении, а на самом деле схожее произведение уже существовало (или человек воссоздал его точную копию). 3. Эйдетические образы – возникновение в памяти образов ранее воспринятого объекта или предмета, по своей детальности не уступающих этим предметам или объектам. Стивен Уилтшайр – британский художник, страдающий аутизмом, способен нарисовать городской ландшафт по памяти. В 2005 г. он нарисовал панораму Токио на 10-метровом холсте после одного-единственного полета над городом на вертолете; после пролета на вертолете над Римом он воспроизвел панораму города с такой точностью, что число колонн Колизея на рисунке совпадает с реальным числом его колонн. Ознакомиться с работами Уилтшайра можно на сайте www.stephenwiltshire.co.uk. Примерами эйдетических образов можно считать память на имена, телефоны, адреса. Например, миллиардер Чарльз Роберт Швоб помнит имена каждого из примерно 8000 своих работников. Таксист Том Мортон знаменит тем, что помнит около 16 тысяч телефонных номеров. Законы и эффекты памяти. В 1885 г. в работе немецкого психолога Германа Эббингауза (1850–1909) «О памяти» («Uber das Gedachtnis»; часто используется другое название – «Память: Вклад в экспериментальную психологию») были описаны эксперименты, описывающие процессы заучивания и забывания. В рамках этих экспериментов ученым была разработана кривая забывания, названная « кривой Эббингауза».

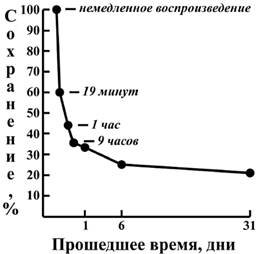

Эббингаузом было установлено, что люди в состоянии довольно точно воспроизвести только что заученный материал сразу же после его предъявления, но со временем забывают большую часть того, что старались запомнить. Скорость забывания зависит от ряда физиологических (сон, стресс) и других факторов (трудность материала, его внешний вид). Спустя 20 минут после запоминания люди теряют порядка 42% от общего объема информации; спустя час – больше половины материала. Со временем количество запомненного остается в целом на стабильном уровне – спустя шесть дней мы помним порядка 25% информации, спустя месяц – около 21%. Таким образом, забывание сначала проходит очень быстро, а потом начинает происходить гораздо медленнее. «Эффект Зейгарник»,предложенный психологом Блюмой Вульфовной Зейгарник (1900–1988), состоит в том, что прерванные действия запоминаются лучше, чем завершенные. Впервые идея данного эффекта зародилась при наблюдении за работой официанта: он лучше запоминал те заказы, которые еще не были оплачены. Испытуемые почти в два раза чаще вспоминают незавершенные задания, чем завершенные к моменту прерывания. Естественно, что при выполнении той или иной работы мы испытываем потребность в ее успешном завершении. Если эта потребность остается неудовлетворенной, а задание невыполненным, это является мотивирующим, раздражающим фактором, и такая ситуация запоминается лучше, чем завершенная. Данный эффект широко и повсеместно используется – например, в кинематографе или литературе зачастую повествование прекращается на самом интересном месте, что обеспечивает хорошее запоминание и интерес к следующим частям или сериям. Что же касается применения данного эффекта в обучении, то во время чтения учебников, перед тем как сделать перерыв, лучше не дочитывать главу или страницу до конца, как делают многие. Когда читатель возвращается к учебному материалу после паузы, у него остается в памяти большее количество информации, чем в случае чтения глав до конца. С мотивирующими факторами связан «закон Йеркса – Додсона»,отражающий зависимость результатов от средней интенсивности мотивации. Ученые еще в 1908 г. установили, что для обучения животного (например, прохождению лабиринта) наиболее благоприятным является средний уровень мотивации. Если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень напряжения, вследствие чего эффективность запоминания уменьшается; при слабой мотивации человек не в состоянии успешно запоминать необходимый материал. Существует некоторый оптимальный уровень мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего. Эффект краясостоит в том, что при запоминании ряда однородной информации лучше всего воспроизводятся элементы из его начала и конца. Эффект реминисценции– улучшение со временем сохранения заученного материала без дополнительных упражнений и повторений. Отсроченное на несколько дней (2–3 дня) воспроизведение нередко дает лучшие результаты, чем воспроизведение материала сразу после его заучивания. В соответствии с данным эффектом даются следующие рекомендации для запоминания какого-либо материала: · в течение часа после первого ознакомления с информацией воспроизвести ее снова, чтобы избежать утраты большей части этой информации; · снижать количество повторений после первого дня. В первый раз можно повторить материал несколько раз, но уже через неделю снизить число повторений до одного, а затем и одного-двух в неделю. Применительно к учебным сессиям можно заметить, что начинать готовиться к экзаменам лучше заранее, периодически повторяя изученный материал. Эффект Ресторффзаключается в том, что объект, выделяющийся из ряда сходных однородных объектов, запоминается лучше однородных элементов. Проведенное в 1933 г. исследование показало, что числа, включенные в ряд слогов, запоминались лучше, чем сами слоги. Методы оценки памяти. Для лучшей иллюстрации процессов памяти рассмотрим ряд методик, позволяющих оценить уровень развития памяти у людей. Методика 1.«Десять слов» Данная методика предназначается для изучения особенностей сохранения материала и позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. Экспериментатор зачитывает вслух ряд из десяти существительных – односложных или двусложных слов, не связанных по смыслу. После того как экспериментатор заканчивает чтение списка слов, испытуемый может в любом порядке называть те слова, которые он запомнил. Набор из десяти слов может быть абсолютно любым. Для примера используем следующие слова: стол, дом, кот, звон, хлеб, брат, боль, окно, звук, ночь. В бланке протокола исследования, пример которого приведен ниже, экспериментатор отмечает порядок и точность воспроизведения слов. Число проб может быть различным – от одной пробы до такого количества проб, которое необходимо для полного запоминания предложенного списка. Спустя час после первого предъявления слов экспериментатор проверяет, сколько слов помнит испытуемый. По результатам эксперимента можно построить график верного запоминания слов в зависимости от числа проб. Как правило, кривая начинает повышаться с первой же попытки и в последних повторениях число запоминаемых слов составляет 9–10. Результат запоминания слов с первой попытки отражает уровень кратковременной памяти испытуемого. Как мы уже говорили, объем кратковременной памяти составляет 7±2 символа. Таким образом, показатель от пяти до девяти запомненных с первой попытки слов может считаться нормой. О низком уровне памяти может свидетельствовать результат меньше пяти слов. Однако данное исследование желательно проводить несколько раз с разными наборами слов, которые экспериментатор может составить сам.

Результат запоминания по истечении часа отражает уровень долговременной памяти. Придавая запоминаемым словам большее значение, человек способен запомнить их значительно лучше. Высокий показатель свидетельствует о том, что человек обладает действительно хорошей памятью, не прилагая для этого значительных усилий. Методика 2. Помимо словесных заданий для оценки памяти можно использовать задания с цифрами. Для проведения этого теста необходимо несколько рядов цифр, каждый из которых увеличивается по сравнению с предыдущим. Для примера рассмотрим 10 рядов: Экспериментатор зачитывает испытуемому первый ряд, который тот должен воспроизвести. При правильном воспроизведении экспериментатор переходит к следующему ряду. Интервал между называемыми цифрами, как правило, составляет одну секунду. Желательно иметь несколько заготовок по десять рядов в каждой. Это делается для того, чтобы в случае ошибки испытуемый имел возможность попробовать запомнить ряд такой же длины, но с другими цифрами. В случае, если испытуемый дважды не может воспроизвести ряд цифр одной длины, тестирование на этом заканчивается. Другим вариантом этого теста является воспроизведение испытуемым цифр в обратном порядке. Если в первом случае второй ряд испытуемый должен воспроизводить как «5, 7», то при таком варианте – «7, 5». Для прямого воспроизведения нормальным показателем считается запоминание вплоть до восьмого ряда, т.е. восемь цифр подряд. Для обратного запоминания – шесть-семь цифр. В целом же показатель четыре-семь запомненных цифр считается нормальным. Результат менее четырех запомненных цифр говорит о низком уровне развития кратковременной памяти. Методика 3. Предназначена для исследования непосредственного и опосредованного запоминания. С помощью данного метода можно оценить, насколько мнемотехники помогают в запоминании. Первый этап тестирования состоит в том, что испытуемому предъявляются 20 слов. Выслушав в течение 40–60 секунд этот список, он должен повторить слова в произвольном порядке. Список слов может быть следующим: барабан, заря, холод, тревога, игрушка, эмбрион, боль, ель, метла, ножницы, градусник, элемент, судья, вертолет, ветер, хлеб, мусор, груша, календарь, дверь. На втором этапе испытуемому предъявляют 20 пар слов. После предъявления списка слов экспериментатор зачитывает только первые слова из 20 пар, а испытуемый должен назвать соответствующие им вторые слова из пары. Список слов может быть следующим: молоко – сливки, кора – дерево, прическа – волосы, берег – море, дождь – радуга, медведь – берлога, повар – кухня, пила – топор, квас – напиток, дверь – вход, струна – гитара, аорта – вена, кошелек – чемодан, ваза – цветы, веник – совок, уголь – шахтер, глаза – лицо, конфеты – шоколад, жена – супруга, повесть – рассказ. По результатам тестирования необходимо: 1) подсчитать число правильно и ошибочно воспроизведенных слов на первом и втором этапе; 2) определить коэффициент увеличения эффективности запоминания при использовании специальных средств запоминания по формуле:

где К – коэффициент увеличения эффективности запоминания, V1 – количество запомненных слов на первом этапе, при непосредственном запоминании; V2 – количество запомненных слов на втором этапе, при опосредованном запоминании.

Внимание Внимание как процесс.Вниманиемназывается процесс выбора одних актуально значимых сигналов и информации, поступающих через органы чувств, и игнорирование других. По степени участия сознания в процессе внимания различают три вида внимания. 1. Непроизвольное вниманиене связано с участием воли, устанавливается и поддерживается независимо от сознательного намерения человека. Непроизвольное внимание является наиболее простым видом внимания. Оно кратковременно и в большинстве случаев сразу же переходит в произвольное внимание. Непроизвольное внимание часто возникает в ответ на внешние раздражители (яркий свет, громкий звук и т.д.); при этом большую роль играет интенсивность данных раздражителей и особенно отличие ее от интенсивности прочих раздражителей. К примеру, днем большинство раздражителей не воспринимаются нами по отдельности и не привлекают повышенного внимания – городской шум будет для нас скорее единым целым, чем набором различных звуков; но вечером или ночью мы в состоянии различать отдельные шумы, даже если их интенсивность гораздо меньше дневной. Бессознательно обращать внимание на что-либо мы можем также в случаях, когда объект представляет для нас интерес или связан с нашей личностью. Например, корректор машинально обращает внимание на ошибки в тексте. 2. Произвольное внимание —сознательный, связанный с усилием воли выбор одного из конкурирующих мотивов, целей, действий, объектов и удержание внимания на нем. Для преодоления ряда отвлекающих факторов при удерживании своего внимания на каком-либо объекте необходимы специальные волевые усилия. Произвольное внимание возникло в процессе труда и присуще только человеку. Без наличия произвольного внимания человек оказывается не в состоянии выполнять свои планы или имеющиеся у него цели и задачи. 3. Послепроизвольное внимание, при котором присутствует сознательный выбор объекта внимания, но отсутствуют напряжение и волевые усилия, характерные для произвольного внимания. Данный вид внимания чаще всего проявляется, когда человек полностью поглощен какой-либо деятельностью, будь это учебная деятельность или работа. В случае, когда человеку удается отвлечься от внешних факторов и перестать обращать на них внимание, он втягивается в работу, и ему уже не нужно подстегивать себя к ее выполнению. Послепроизвольное внимание является самым продуктивным видом внимания. Этапы развития внимания. Внимание является динамичным процессом, формирующимся с развитием психики ребенка.Выделяют следующие этапы развития внимания в зависимости от возраста детей. Первый этап– до одного года жизни ребенка. Данный этап характеризуется появлением ориентировочного рефлекса как признака развития непроизвольного внимания: после рождения ребенок бессознательно обращает свое внимание на различные яркие объекты, резкие звуки. На этом этапе внимание носит непроизвольный характер и возникает только в случае резкой смены внешних раздражителей, например при нарушении тишины резким звуком. В течение первого года жизни у ребенка возникает ориентировочно-исследовательская деятельность. Ребенок не просто созерцает предметы, но и начинает производить с ними манипуляции. К шестому месяцу жизни ребенок может в течение достаточно долгого периода времени рассматривать предметы, обращать свое внимание на яркие игрушки. Однако устойчивость внимания у ребенка крайне мала, и в случае предъявления ему другого предмета он переключает свое внимание со старого на новый. Второй этап —начало второго года жизни. В этом возрасте у ребенка начинает развиваться произвольное внимание. Ребенок может по просьбе родителей посмотреть на какой-либо предмет или произвести с ним какие-нибудь манипуляции. Третий этап– второй и третий год жизни ребенка. Данный этап характеризуется улучшением произвольного внимания. Ребенок становится способен самостоятельно, без инструкций родителей акцентировать свое внимание на каком-либо предмете, а также, исходя из своих потребностей, избирательно воспринимать нужные ему предметы. Четвертый этап– четыре-пять лет. У ребенка развита способность целенаправленно направлять свое внимание. К детям дошкольного возраста предъявляются требования правильного пользования некоторыми предметами, соблюдения порядка и чистоплотности, что формирует целенаправленность произвольной памяти. Большое значение для развития внимания имеют игры, в которых развиваются практически все основные свойства внимания. Пятый этап– дошкольный возраст. В возрасте пяти-шести лет у ребенка развивается способность к осознанному направлению внимания под влиянием самоинструкций, он может варьировать воспринимаемые предметы или явления исходя из своих предпочтений. Шестой этап —школьный возраст. К уже сформированному вниманию подключаются волевые процессы. В этом возрасте ребенок должен быть усидчивым, уметь концентрировать внимание не только на интересных ему предметах, но и на том, что может не представлять для него интереса или большого значения. Можно сказать, что формирование произвольного внимания в целом завершается к школьному возрасту. Свойства внимания. Внимание человека обладает несколькими основными свойствами: устойчивостью, распределением, переключаемостью и объемом. Устойчивость– способность к длительному сохранению внимания к одному и тому же объекту на одном уровне (без отвлечения и ослабления внимания). Произвольное внимание может поддерживаться на приемлемом уровне приблизительно 15 минут, затем его концентрация уменьшается. Даже при сосредоточении внимания человек остается подвержен отвлекающим факторам, за счет которых снижается интенсивность внимания. Умение сохранять устойчивость внимания и не отвлекаться на раздражители, не имеющие значения в данный момент, является необходимым условием в ряде профессий. На устойчивость нашего внимания влияют: · интерес к материалу: интересная книга зачастую поглощает нас целиком, и человек оказывается не в состоянии отвлечься от ее чтения; · значение выполняемой деятельности: на лекциях студенты, как правило, довольно часто отвлекаются, но на экзаменах или зачетах вынуждены сохранять устойчивость внимания на высоком уровне; · индивидуальные черты личности: один человек в силу своего характера и темперамента легко сохраняет внимание на значимом объекте, а другой даже при необходимости сохранять внимание на предмете все равно не может перебороть себя, свою подвижность, высокую отвлекаемость; · условия сохранения внимания: в отсутствие отвлекающих факторов человеку оказывается легко сохранять внимание на одном предмете, в условиях наличия внешних раздражителей сделать это гораздо сложнее; · психическое состояние человека: в ситуации стресса человеку бывает сложно сконцентрироваться (такое часто проявляется при подготовке к экзаменам, когда, несмотря на то что на подготовку не влияют внешние негативные факторы, человек все равно чувствует себя некомфортно, ему все мешает, отвлекает). Противоположное устойчивости свойство – отвлекаемостьвнимания, т.е. непроизвольное перемещение внимания с одного объекта на другой. Отвлечение, как правило, происходит непроизвольно, под воздействием новых или сильных раздражителей – шума, боли, смены температуры и т.д. Распределение внимания– способность рассредоточить внимание на несколько объектов или выполнять несколько видов деятельности одновременно. Высокий уровень распределения внимания позволяет человеку делать в одно и то же время несколько дел. Широко известно, что Цезарь мог делать единовременно до семи несвязанных дел. В современном мире множество профессий требуют развитого распределения внимания (диспетчеры, учителя, летчики и т.д.). Человеку чаще всего удается распределять свое внимание в тех случаях, когда один из видов деятельности доведен у него до уровня автоматизма. Например, секретарь может печатать текст и одновременно вести содержательную беседу. Гораздо труднее распределять внимание в случае ориентировки среди двух или более незнакомых объектов, предметов или явлений. Переключаемость– свойство, позволяющее переносить внимание с одного объекта или предмета на другой. Большое значение для переключения нашего внимания играет интерес к этим объектам или предметам. Например, гораздо легче переключить свое внимание со скучного учебника на интересную телевизионную программу; обратное переключение будет более трудным, и человеку, возможно, потребуются для этого значительные волевые усилия. Переключаемость внимания можно улучшить за счет тренировки: если постоянно переключать внимание, возможности этого существенно возрастают. В таком случае речь может идти и о времени переключения – времени, которое человек затрачивает на переход внимания с одного объекта на другой. Большую роль играет и точность (безошибочность) переключения. Наглядной иллюстрацией переключаемости можно считать ведение конспекта на лекции. Необходимо переключаться со слушания преподавателя на конспектирование и при этом избегать ошибок. В этом процессе, увлекшись записыванием, сложно вернуться к восприятию речи лектора, а сконцентрировавшись на речи, трудно продолжать ведение конспекта. Объем– свойство внимания, которое определяется количеством элементов, которые могут быть охвачены вниманием одновременно. Объем внимания также составляет 7±2 единицы и у разных людей изменяется в пределах от пяти до девяти единиц. Для измерения объема внимания используют тахистоскоп. Первый аппарат такого рода был разработан немецким психологом Альфредом Вильхельмом Волкманном (1801–1877) в 1859 г. Тахистоскоп демонстрирует карточку в течение некоторого времени. Карточка содержит некое количество символов, цифр или нарисованных предметов и предъявляется на очень короткий срок (до 0,1 секунды), что не позволяет успевать производить движения глазами. Количество воспринятых испытуемым объектов позволяет оценить объем его внимания. Нормой при работе с тахистоскопом является объем в три-пять единиц. Сосредоточенность внимания– свойство внимания, проявляющееся в различиях, которые имеются в степени концентрированности внимания на одних объектах и его отвлечении от других. Противоположным сосредоточенности является такое свойство внимания, как рассеянность. Психологи выделяют рассеянность обыкновенную, или подлинную (состояние внимания, когда оно не сосредоточивается на одном объекте, а непроизвольно переходит на другие), и мнимую (проявляется в глубоком сосредоточении на каком-либо одном предмете или объекте, при котором человек не замечает прочие, незначительные, по его мнению, предметы). Теория внимания, названная «модель с фильтрацией», была разработана английским психологом Дональдом Эриком Бродбентом (1926–1993). В соответствии с данной моделью обработка информации ограничена пропускной способностью канала ее обработки. При обработке информации в центре внимания человека оказывается тот или иной сигнал. Данный сигнал посредствам избирательного фильтра поступает в специальный канал, имеющий ограниченную пропускную способность. Это происходит для ограничения перегрузки в случае, если внимание человека направлено на несколько сигналов одновременно, а также позволяет использовать фильтр для переключения между такими каналами. Рассмотрим пример с двумя стимулами, одновременно воздействующими на человека. Один сигнал проходит через фильтр в специальный канал, тогда как другой сигнал ждет своей очереди. Для примера рассмотрим эффект «Вечеринки с коктейлями». Данный эффект впервые был предложен британским ученым Колином Черри. Эффект описывает возможность фокусировать внимание на единственном источнике звука в помещении, наполненном разговорами, шумами и т.д. К примеру, на концерте мы можем слышать речь своих знакомых, даже если вокруг очень шумно. При этом мы способны игнорировать другие разговоры, происходящие вокруг нас. Если мы слышим, что кто-то кричит наше имя, мы незамедлительно обращаем на это внимание. Что же касается модели Бродбента, то в рамках своего исследования он предъявлял испытуемым цифры таким образом, чтобы они слышали их одновременно, но разными ушами. Например, в правое ухо предъявлялись цифры «135», а в левое – «246». Было установлено, что человеку проще воспроизвести цифры как 135246, чем 123456. Вероятность воспроизведения в первом варианте составляет порядка 2/3, тогда как во втором – лишь около 20%. В первом случае фильтр используется всего лишь один раз – при переключении с канала правого уха на канал левого; во втором варианте испытуемому необходимо многократно переключать свое внимание. Методы оценки внимания. 12 |