ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Новые методы лечения эвентраций.

Способы хирургического лечения должны удовлетворять ряду требований, выполнить которые при имеющихся традиционных способах весьма трудно. Эти требования следующие: · швы необходимо накладывать в пределах здоровых тканей, не вовлеченных в воспалительный процесс; · они должны обеспечивать постоянный хороший контакт краев мышечно-апоневротического слоя и исключать интерпозицию слоев брюшной стенки с минимальным нарушением кровообращения в ране; · способ должен устранять последствия прорезывания швов, · включать в себя эффективную профилактику нагноения в области послеоперационной раны, · должен обеспечивать активный двигательный режим больному. Именно эти требования легли в основу разработанных у нас в клинике способов хирургического лечения эвентраций. А они, в свою очередь, позволили расширить показания к хирургическому лечению при этой патологии. Мы придерживаемся точки зрения, что тактика при эвентрации должна быть активной. Оперативное лечение показано при всех видах эвентраций, за исключением ситуаций, когда операционный риск выходит за пределы допустимого (агональное состояние больного, высокая степень риска анестезиологического пособия и операции из - за тяжелой сопутствующей патологии и пр.). В выборе способа хирургического лечения мы ориентируемся на то, какая это эвентрация: в «чистую» рану (асептическая) или в «гнойную» рану.

Лечение эвентраций в « чистую» рану (асептических).

При подтверждении диагноза подкожной эвентрации в операционной под эндотрахеальным наркозом края раны тщательно обрабатываются и разводятся на всем протяжении. Выпавшие в рану петли кишечника трижды промываются раствором антисептика и после блокады корня брыжейки раствором 0,5% новокаина (80-100 мл) погружаются в брюшную полость. Снимаются все швы с апоневроза и брюшины, в том числе и не прорезавшиеся (в связи с их сомнительной надежностью и частым образованием в последующем лигатурных свищей). При отсутствии явлений перитонита санация брюшной полости не проводится. Брюшина не ушивается. Большой сальник размещается между петлями кишечника и раной, для предотвращения контакта кишечника с лигатурами, и фиксируется в таком положении несколькими кетгутовыми швами к париетальной брюшине. Дренирование предбрюшинной клетчатки при этом виде эвентрации не требуется. Для ушивания мышечно-апоневротического слоя мы применяем П-образные иммобилизующие швы в сочетании со съемными 8-образными швами через все слои, которые завязываются « на бантик». Иммобилизующие П-образные швы накладываются как при одномоментной профилактике эвентраций. По линии, расположенной параллельно ране, в 80 мм от ее края, с обеих сторон, электроножом делается по 2, 4 или 6 микроразрезов кожи длиной 3-4 мм на расстоянии друг от друга 50 мм. Через эти микроразрезы под контролем пальца, введенного в брюшную полость, накладываются П-образные швы, проходящие через кожу, подкожную клетчатку и переднюю стенку влагалища прямой мышцы живота. Затем оба конца иммобилизующей лигатуры, расположенные над кожей, при помощи иглы возвращаются через те же микроразрезы в подкожную клетчатку и выводятся в клетчатку раны в 10 мм от края кожи. В дальнейшем лигатуры переводятся на противоположную сторону и выводятся на кожу в 20 мм от края раны (рис. 12). Затем накладываются съемные 8-образные швы, для которых необходима прочная нить толщиной 1 мм (капрон, лавсан N5-6 в две нити), длиной 30 мм. Швы накладываются по Донатти через кожу, подкожную клетчатку, мышечно-апоневротический слой без брюшины, отступая от края апоневроза 10 мм, и завязываются «на бантик» с достаточным натяжением. Расстояние между этими швами 20 мм.

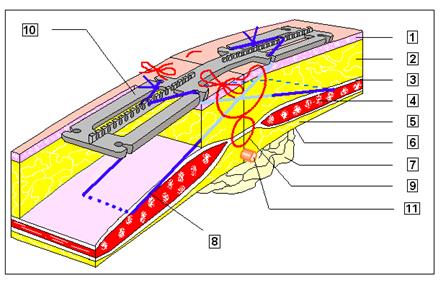

Рис. 12. Устранение подкожной асептическиой эвентрации. Схема проведения П-образных иммобилизующих швов. 1 – кожа, 2 – подкожная клетчатка, 3 – передний листок влагалища прямой мышцы живота, 4 – мышцы, 5 – предбрюшинная клетчатка, 6 – брюшина, 7 – сальник, 8 – П-образный иммобилизующий шов, 8а – первый этап проведения П-образного шва, 8б – второй этап проведения П-образного шва, 9 – микроразрезы.

Рис. 13. Устранение подкожной асептической эвентрации П-образными иммобилизующими и съемными 8-образными швами. 1 – кожа, 2 – подкожная клетчатка, 3 – передний листок влагалища прямой мышцы живота, 4 – мышцы, 5 – предбрюшинная клетчатка, 6 – брюшина, на устройстве, 9 - съемный 8-образный шов, завязанный на "бантик", 10 - устройство. Далее иммобилизующие лигатуры П-образных швов связываются попарно и фиксируются на устройстве (рис. 13) Регуляция натяжения иммобилизующих швов начинается со второго дня и повторяется через каждые 2-3 дня. Съемные 8-образные швы через все слои на 4-5 день поочередно развязывают и вновь завязывают с достаточным натяжением на 3 узла, устраняя тем самым последствия прорезывания швов и сохраняя при этом достаточный контакт краев апоневроза, концы нитей обрезают. Съемные 8-образные швы снимают на 8-й день после их подтягивания, а иммобилизующие швы - на 10-й день после операции.

При полнойили истиннойэвентрации в «чистую» рану больной срочно доставляется в операционную, где сразу на операционном столе проводится интенсивная инфузионная терапия, включающая введение противошоковых, дезинтоксикационных и симптоматических средств. Под эндотрахеальным наркозом операционная рана и выпавшие органы обрабатываются по описанной выше методике. При отсутствии явлений перитонита санация брюшной полости не проводится. Органы в ране закрываются большим сальником, который фиксируется в таком положении несколькими кетгутовыми лигатурами. Брюшина не ушивается. Обязательно для профилактики нагноения дренируется предбрюшинная клетчатка одной или двумя силиконовыми дренажными трубками с множественными отверстиями, которые проводятся над сальником на всем протяжении раны и выводятся через контрапертуры вблизи углов раны.

Рис. 14. Устранение полной и истинной асептической эвентрации П-образными иммобилизующими и съемными 8-образными швами. 1 – кожа, 2 – подкожная клетчатка, 3 – передний листок влагалища прямой мышцы живота, 4 – мышцы, 5 – предбрюшинная клетчатка, 6 – брюшина, Мышечно-апоневротический слой ушивается также как при подкожнойэвентрации - иммобилизующими П-образными и съемными 8-образными швами через все слои. На кожу накладывают редкие швы (рис. 14). В послеоперационном периоде дренирование предбрюшинной клетчатки с введением антисептиков на перевязках осуществляется в течение 5-6 дней. Швы с кожи и иммобилизующие швы снимают в те же сроки, что и при подкожнойэвентрации. Двигательная активность в раннем послеоперационном периоде определяется общим состоянием больного. Если последнее позволяет, больному можно вставать с койки на 2 день. Лечение эвентраций в «гнойную» рану. При выявлении у больного частичнойэвентрации в «гнойную» рану в перевязочной производится тщательная санация гнойника. Полость тампонируется марлевой салфеткой, смоченной антисептиком, и больной подается в операционную. В операционной под эндотрахеальным наркозом рана разводится на всем протяжении, послойно промывается, производится удаление всех лигатур (даже не прорезавшихся) и иссечение явно нежизнеспособных тканей. Брюшная полость при этом должна быть тщательно отграничена марлевыми салфетками. Затем производится обязательная санация брюшной полости растворами антисептиков и ее дренирование. Большой сальник размещается между петлями кишечника и раной и фиксируется к париетальной брюшине. Брюшина не ушивается. Обязательно дренируется предбрюшинная клетчаткапо описанной выше методике. Мышечно-апоневротический слой ушивается только с помощью иммобилизующих швов, наложенных вне воспаленных тканей. Учитывая, что воспалительная инфильтрация тканей в гнойной ране значительно больше, чем в чистой, рекомендуется использовать только П-образные иммобилизующие швы, наложенные вне инфильтрата (методика описана в разделе "Одномоментная профилактика", стр. 25), но число иммобилизующих П-образных швов должно быть увеличено до 3- 4 с каждой стороны. На кожу накладываются наводящие швы. Подкожная клетчатка дренируется несколькими силиконовыми дренажами (рис. 15). В послеоперационном периоде через дренажи в предбрюшинной клетчатке осуществляется введение антисептиков 2 раза в день в течение 5- 6 дней. Швы с кожи снимают на 8 день. Иммобилизующие швы и устройство снимают на 14 день. При полной и истинной эвентрации в «гнойную» рану помимо общего негативного воздействия на организм больного происходит массивное дополнительное инфицирование раны и брюшной полости. Поэтому в операционной под наркозом после санации раны, иссечения явно нежизнеспособных тканей и удаления всех лигатур, показана обязательная санация брюшной полости растворами антисептиков и ее дренирование по общепринятой методике.

Рис. 15. Устранение частичной эвентрации в "гнойную" рану П-образными иммобилизующими швами. 1 – кожа, 2 – подкожная клетчатка, 3 – передний листок влагалища прямой мышцы живота, 4 – мышцы, 5 – предбрюшинная клетчатка, 6 – брюшина,

Рис. 16. Устранение полной и истинной эвентрации в "гнойную" рану П-образными иммобилизующими швами, проходящими вне раны. 1 – кожа, 2 – подкожная клетчатка, 3 – передний листок влагалища прямой мышцы живота, 4 – мышцы, 5 – предбрюшинная клетчатка, 6 – брюшина, в подкожной клетчатке, 11 - устройство. После чего брюшная полость отграничивается от раны сальником. Обязательно дренируется предбрюшинная клетчатка двумя дренажными трубками с множественными отверстиями. Брюшина не ушивается. Гнойно-некротический процесс в стенках раны препятствует применению глухих швов. Поэтому мышечно-апоневротический слой ушивается при помощи П-образных иммобилизующих швов, проходящих вне раны, с оставлением диастаза между кожными краями раны. Затем накладывается устройство, и иммобилизующие лигатуры проводятся через ближайшие к ране отверстия на опорных частях устройства с той же стороны раны и завязываются над ним (рис.16). При этой методике кожные края раны сближаются, но не до полного соприкосновения. Наличие диастаза кожной раны и отсутствие в ней лигатур делает рану доступной для оптимальной санации и контроля за течением воспалительного процесса в послеоперационном периоде. Местное лечение раны проводится по общепринятым принципам ведения гнойных ран в первой фазе воспалительного процесса. Для ускорения очищения раны и стимуляции образования грануляций рекомендуется применение ультразвуковой обработки раны в растворе антисептика или антибиотика ежедневно во время перевязки. Таким образом, на фоне местного и общего противовоспалительного лечения иммобилизующие швы и устройство позволяют регулировать хорошее соприкосновение мышечно-апоневротических краев раны при сохранении диастаза кожи и подкожной клетчатки. Через дренажи в предбрюшинной клетчатке осуществляется постоянное (в течение 2-4 дней), а затем периодическое (на протяжении 8-10 дней) промывание раны растворами антисептика с учетом чувствительности микрофлоры. При очищении кожной раны и появлении в ней грануляций рекомендуется окончательное ушивание ее с сохранением иммобилизации до полного заживления раны. Кожные края гранулирующей раны ушивают прочными лигатурами (капрон, лавсан N6 в две нити) по Донатти, которые завязываются «на бантик», что дает возможность подтянуть швы по мере их прорезывания в послеоперационном периоде. Кожные швы снимают на 8 день после их подтягивания одновременно с иммобилизующими лигатурами.

Кроме вышеописанного способа при полной и истинной эвентрации в «гнойную» рану, может быть применен аппаратный способ иммобилизации раны. Наряду с тем, что этот способ позволяет регулировать диастаз краев раны, он проще и быстрее в исполнении, прорезывание тканей при нем сведено к минимуму, а операционная рана полностью доступна санации и контролю. Устройство для сближения краев раны состоит из четырех металлических плоских игл, которые попарно жестко фиксируются на пластинах. Эти пластины соединяются между собой двумя приспособлениями, позволяющими регулировать расстояние между ними (рис.17).

Рис.17. Устройство для сближения краев раны. 1 - плоская игла, 2 - пластина, 3 - винт для фиксации иглы, 4 - механизм для сближения.

Аппаратная методика дает возможность открыто вести всю рану, регулировать диастаз между ее краями, а по мере очищения раны полностью свести ее края. Применение разработанных способов при лечении асептических эвентраций дало возможность снизить частоту повторных эвентраций в 2 раза и в 3 раза уменьшить летальность. Использование наших методик при лечении эвентраций в «гнойную» рану дало возможность избежать возникновения кишечных свищей, снизить частоту повторных эвентраций в 3,5 раза, летальность в 1,75 раз и уменьшить среднюю продолжительность лечения после операции в 1,5 раза.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1.При наличии у ургентного больного вероятности возникновения эвентрации необходимо сразу проводить хирургическую профилактику этого осложнения. В основе профилактики лежит иммобилизация операционной раны специальными швами и устройством на срок, необходимый для заживления раны в условиях действия факторов риска, и оптимальное дренирование раны для исключения нагноения. 2. Выбор способа профилактики должен определяться степенью риска. При наличии одного фактора риска, т.е. при небольшой вероятности возникновения эвентрации, необходимо производить обычную (стандартную) хирургическую профилактику. При наличии двух факторов риск эвентрации повышается, поэтому во время операции необходимо наложить превентивные иммобилизующие швы. Их наличие позволяет в послеоперационном периоде в любой момент произвести иммобилизацию раны, если появятся новые факторы риска и возрастет, соответственно, вероятность эвентрации. При наличии у больного перед операцией трех и более факторов риска имеется высокая вероятность возникновения эвентрации, поэтому профилактика этого осложнения должна быть проведена сразу на операции. 3. При лечении эвентраций любого вида и степени необходима активная хирургическая тактика, которая предполагает повторное ушивание раны различными предложенными способами. 4. Выбор способа лечения определяется видом и степенью эвентрации. 5. При устранении асептической эвентрации необходимо ушивание раны 8-образными съемными швами с регулируемым натяжением в сочетании с иммобилизацией раны П-образными швами и устройством. 8-образные швы подтягиваются на 4-5 день, и на 8-ой день после этого снимаются. Иммобилизующие швы и устройство снимаются на 10-й день после операции. При полной и истинной эвентрации такое ушивание раны обязательно должно дополняться дренированием подапоневротического пространства для профилактики нагноения. 6. При устранении эвентрации в «гнойную» рану показано применение одних только иммобилизующих швов, проведенных вне раны, и устройства. В таких ситуациях обязательно оставляется диастаз между краями гнойной раны. Кроме того, дренируется предбрюшинная клетчатка с постоянным или дробным промыванием ее антисептиками. Продолжительность фиксации краев раны определяется индивидуально в зависимости от течения раневого процесса и заживления раны. 7. При устранении эвентрации в «гнойную» рану может быть применен аппаратный способ иммобилизации, который быстрее и проще в исполнении, дает меньшее прорезывание тканей и в то же время, операционная рана остается полностью доступной для санации. Литература 1. Альперович Б. И. Лечение эвентраций / Б. И. Альперович, В. Ф. Цхай // Хирургия. - 1978.- № 3.- С. 112-115. 2. Бабин И. А. Применение релапаротомии в неотложной хирургии / И. А. Бабин, А. З. Ковальчук // Клиническая хирургия. - 1993.- № 4.- С. 34-37. 3. Баймышев Е. С. Профилактика послеоперационной эвентрации / Е. С. Баймышев, К. Б. Абзалиев, Т. С. Карибеков // Вестник хирургии. - 1988.- № 7.- С. 119-120. 4. Баймышев Е. С. Послеоперационная эвентрация (профилактика и лечение) / Е. С. Баймышев // Методические рекомендации. Караганда.- 1988.- С. 20. 5. Баймышев Е. С. Послеоперационная эвентрация (патогенез, клиника, профилактика и лечение): автореф. дис. … канд. мед. наук / Е. С. Баймышев. - Пермь.-1989.- С. 40. 6. Баймышев Е. С., Ибадильдинов С. С., Шиляева О. Ю. Послеоперационные эвентрации у больных с гастродуоденальными кровотечениями язвенной этиологии / Е. С. Баймышев, С. С. Ибадильдинов, О. Ю. Шиляева // Материалы ХХII Пленума правления Всесоюзного общества хирургов и V съезда хирургов Казахстана. Алма-Ата. - 1990.- С. 93. 7. Бачев И. И. Нагноения лапаротомных ран и острая эвентрация / И. И. Бачев // Советская медицина. - 1989.- № 9.- С. 56-58. 8. Возможности прогнозирования и профилактики послеоперационных осложнений, приводящих к релапаротомии / В. К. Гостищев, М. Н. Ревенко, Е. А. Алексеев, М. Н. Дубова // Вестник хирургии. – 1985.-№1.- С. 54-60. 9. Гончаров М. Ю. Применение дренажно-промывной системы в лечении эвентрации в условиях перитонита / М. Ю. Гончаров // МРЖ. - 1987.- № 9.- С. 28. 10. Григорьев С. Г. Лечение и профилактика эвентраций / С. Г. Григорьев // Хирургия. – 1991.- № 5.- С. 117-120. 11. Дифференцированный подход к зашиванию лапаротомной раны / Н. Н. Каншин, А. В. Николаев, С. И. Яковлев, А. В. Воленко, М. К. Магомедов, Л. М. Шупеля, В. Ю. Самсонов // Вестник хирургии. – 1986.- № 11.- С. 33-37. 12. Жебровский В. В. Эвентрация и сложные вентральные грыжи: этиология, патогенез, клиника, профилактика и лечение ( экспериментально- клиническое исследование): дис. … док. мед. наук. / В. В. Жебровский. - Симферополь. – 1984.- С.379. 13. Журавский Л. С. Релапаротомия / Л. С. Журавский. - Ленинград. – 1974.- С.152. 14. Защита послеоперационной раны от инфицирования при реконструктивных операциях на брюшной стенке / С. Д. Андреев, А. А. Адамян, Р. В. Макаренкова, Д. А..Усенов // Вестник хирургии. - 1990.- № 5.- С. 106-108. 15. Зюбрицкий Н. М. Профилактика нагноения операционной раны у пациентов с острыми заболеваниями органов брюшной полости / Н. М. Зюбрицкий, В.В. Слабинский // Клиническая хирургия. – 1993.- № 3.- С. 26-28. 16. Измайлов С. Г. Аппаратный способ лечения эвентраций / С. Г. Измайлов // Хирургия. – 1997.- № 1.- С. 55-58. 17. Измайлов С. Г. Экспериментально-клиническое обоснование аппаратного способа лечения эвентраций / С. Г. Измайлов, В.Н. Гараев // Хирургия. – 2004.- №2.- С. 23-27. 18. Комаров И. А. Эвентрация как осложнение после операций на органах брюшной полости (обзор отечественной и зарубежной литературы) / И. А. Комаров, Г. В. Степанов // Вестник хирургии. – 1978.- № 6.- С. 142-145. 19. Костин А. Е. Лечение и профилактика послеоперационных эвентраций / А. Е. Костин // Хирургия. – 1999.- № 9.- С. 22-24. 20. Кочнев О. С. Съемный непрерывный послойный шов брюшной стенки / О. С. Кочнев, У. Ш. Гайнуллин // Хирургия. – 1985.- № 9.- С. 38-42. 21. Кривощеков Е. П. Эвентрация при перитоните / Е. П. Кривощеков, С. Г. Григорьев // Актуальные вопросы гнойной хирургии. Сборник научных трудов. Куйбышев. – 1988.- С. 150-158. 22. Кузин М. И. Профилактическое применение антибиотиков в плановой абдоминальной хирургии / М. И. Кузин, Г. К. Вандяев, М. И. Мухаметбаева // Хирургия. – 1986.- № 3.- С. 7-11. 23. Кулешов Е. В. Метод профилактики послеоперационной эвентрации при сахарном диабете / Е. В. Кулешов // Советская медицина. – 1990.- № 5.- С. 91-94. 24. Кучин Ю. В. Ушивание брюшной стенки при программированной релапаротомии и лечении эвентраций при гнойном перитоните / Ю.В. Кучин, В.Е. Кутуков, Р.Д. Мустафин // Казанский медицинский журнал.- 2004. – Т.85. - № 4. – С.253-255. 25. Лабутина В. С. К вопросу об эвентрациях / В. С. Лабутина // В кн.: Вопросы неотложной хирургии и травматологии (Материалы 2-ой конференции хирургов и травматологов Кузбасса). Кемерово. – 1970.- С. 197-198. 26. Лещенко И. Г. Послеоперационная эвентрация при повреждениях живота / И. Г. Лещенко, Ф. И. Панов // Клиническая хирургия. – 1990.- № 4.- С. 4-5. 27. Лохвицкий С. В. Классификация послеоперационной эвентрации / С. В. Лохвицкий, Е. С. Баймышев // Клиническая хирургия. – 1989.- № 1.- С. 37-39. 28. Любых Е. Н. Профилактика и хирургическое лечение сложных дефектов брюшной стенки: дис. докт. мед. наук. / Е.Н. Любых. - Москва. –1993.- С.251. 29. Мамедов И. М. Эвентрация после лапаротомии / И. М. Мамедов, С. А. Алиев // Вестник хирургии. – 1986.- № 1.- С. 85-89. 30. Милонов О. Б. Послеоперационные осложнения и опасности в абдоминальной хирургии / О. Б. Милонов, К. Д. Тоскин, В. В. Жебровский. - Москва, -1990. 31. Митюк И. И. Причины ранних послеоперационных осложнений в ране и методы их профилактики / И. И. Митюк, В. Р. Шевчук, В. М. Шостак // Клиническая хирургия. – 1980.- № 1.- С. 1-4. 32. Наджмитдинов Н. Н. Консервативное лечение послеоперационных эвентраций / Н. Н. Наджмитдинов, З. У. Махмудов, С. М. Алимухамедов // Хирургия. – 1985.- № 10. - С. 81- -83. 33. Некоторые вопросы шва лапаротомной раны и причины послеоперационной эвентрации / Н. А. Телков, Т. Э. Манасов, Е. Н. Телков, К. Т. Калиев // Здравоохранение Казахстана. - 1980. - № 8 - С. 63-65. 34. Никифоров Б. И. Эвентрация в гнойную рану / Б. И. Никифоров, В. И. Кац, А. П. Аверьянов // Клиническая хирургия. – 1982.- № 1.- С. 36-38. 35. Ориайфо П. О. Е. Прогнозирование и профилактика эвентрации после абдоминальных операций (клинико-экспериментальные исследования): автореф. … канд. дис. / П. О. Е. Ориайфо. - Москва. - 1990.- С. 141. 36. О технике зашивания лапаротомной раны при послеоперационной эвентрации / Г. А. Измайлов, В. Г. Морозов, Ю. П. Катухов, С. Г. Измайлов // Вестник хирургии. – 1988.- № 7.- С. 120-122. 37. Петровский В. В. Хирургические болезни / В. В. Петровский.- Москва. – Медицина. – 1980.- С. 281-304. 38. Послеоперационные эвентрации / В. К. Гостищев, Ю. В. Стручков, Н. М. Ревенко, Е. А. Алексеев // Хирургия. – 1983.- № 3.- С. 100-105. 39. Послеоперационные эвентрации / В. М. Лобанков, С. И. Слизько, В. В. Коновков, В. Ф. Анискевич // Материалы 1-го Белорусского международного конгресса хирургов. Витебск. – 1996.- С. 241-242. 40. Послеоперационные эвентрации / В. В. Родионов, Н. В. Кузьмин, В. С. Дудник, Б. И. Плюснин // Хирургия. – 1979.- № 10.- С. 84-88. 41. Прикупец В. Л. Эвентрация при остром холецистите у больных пожилого и старческого возраста / В. Л. Прикупец, Ю. Ф. Занозин // Клиническая хирургия. – 1988.- № 9.- С. 46-47. 42. Применение большого сальника и П-образных швов для профилактики эвентрации у больных циррозом печени / А. Б. Береснев, П. М. Назаренко, Л. И. Шестирко, А. А. Витин // Клиническая хирургия. - 1981.- № 9.- С. 69-70. 43. Профилактика и лечение свищей кишечника при его обширной эвентрации / А. А. Ольшанецкий, Б. Б. Кириченко, А. В. Чапов, В. И. Авершин, А. Я. Телешов // Клиническая хирургия. – 1990.- № 2.- С. 8-10. 44. Ранние повторные операции в экстремальной хирургии / В. И. Петров, А. П. Сытник, Н. Н. Коренев, В. Н. Горбунов, В. Н. Певцов // Хирургия. – 1986.- № 10.- С. 119-122. 45. Ранняя релапаротомия / Б. А.. Ахунджанов, В. Я. Девятов, И. П. Ким, Ш. С. Далимов // Хирургия. - 1981.- № 9.- С. 94-97. 46. Розанов Б. С. Об условиях, способствующих эвентрации после операций на органах гепатопанкреодуоденальной зоны / Б. С. Розанов, И. И. Сидорчук // Вестник хирургии. – 1971.- № 4.- С. 38-41. 47. Роман Л. И. Профилактика и хирургическое лечение септических осложнений операционной раны брюшной стенки / Л. И. Роман // Хирургия. – 1985.- № 5.- С. 133-138. 48. Савельев В. С. Хирургическая тактика при эвентрации / В. С. Савельев, Б. Д. Савчук // Хирургия. – 1976.- № 3.- С. 121-125. 49. Слесаренко С. С. Послеоперационные эвентрации / С. С. Слесаренко, Ю. Н. Лопатинский, Д. А. Цурцумия // Вестник хирургии. – 1994.- № 5-6.- С. 134-137. 50. Способ лечения эвентраций в гнойную рану / И.Б. Десятникова, М.А. Сидоров, А.С. Берлин, В.А. Федоровцев, Л.Е. Березова // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2007.- № 29.- С. 106-108. 51. Стручков Ю. В. Прогнозирование и профилактика послеоперационных нагноений / Ю. В. Стручков // Хирургия. – 1987. - № 7. - С. 119-123. 52. Телков Н. А., Телков Е. Н. О профилактике послеоперационных эвентраций / Н. А. Телков, Е. Н. Телков // Вестник хирургии. -1985. - № 4. - С. 46-49. 53. Тоскин К. Д. Эвентрация / К. Д. Тоскин, В. В. Жебровский, Г. Б. Меньшикова // Вестник хирургии. - 1978. - № 1. - С. 124-127. 54. Тоскин К. Д. Лечение эвентраций / К. Д. Тоскин, В. В. Жебровский // Вестник хирургии. – 1980. - № 3. - С. 117-122. 55. Тоскин К. Д. Пластическая хирургия сложных дефектов брюшной стенки / К. Д. Тоскин, В. В. Жебровский // Киев. - "Здоровье". - 1982. 56. Трусов А. Я. Причины эвентраций и показания к релапаротомии у детей / А. Я. Трусов // Вестник хирургии. –1977. -№ 1. - С. 89-91. 57. Удод В. М. Послеоперационные эвентрации / В. М. Удод // Вестник хирургии. – 1983. - № 7. - С. 133-136. 58. Ульрих Э. В. Хирургическая тактика при эвентрации в послеоперационном периоде у детей / Э. В. Ульрих, Г. Н. Акоева // Вестник хирургии. – 1979. - № 5. - С. 87-91. 59. Факторы риска и прогнозирование развития эвентрации после абдоминальных операций / В. И. Юхтин, А. П. Чадаев, П. О. Е. Ориайфо, М. С. Домнин, Л.Б. Пирогова // Хирургия. – 1987. - № 4. - С. 157. 60. Фенчин О. Р. Причины и профилактика послеоперационных эвентраций / О. Р. Фенчин, А. Б. Зименковский // В кн.: Актуальные вопросы практической медицины. Тезисы докладов научно-практической конференции. Львов. – 1990. - С. 104-105. 61. Хнох Л. И. Эвентрации после лапаротомий / Л. И. Хнох, И. Х. Фельштинер // Вестник хирургии. – 1971. - № 7. - С. 95-98. 62. Цхай В. Ф. Профилактика и лечение эвентраций / В. Ф. Цхай // Хирургия. – 1988. - № 5. -С. 102-105. 63. Чернов В. Н. Местная кожная пластика при эвентрации с помощью протекторных швов / В. Н. Чернов, Ш. А. Тенчурин, И. И. Таранов // Кожная пластика в гнойной хирургии. Материалы Всесоюзного симпозиума. Москва. – 1990. - С. 83-84. 64. Шапкин В. С. Тактические и технические вопросы лечения эвентраций / В. С. Шапкин, Г. Н. Хорев // Клиническая хирургия. – 1977. - № 1. - С. 52-56. 65. Шошас И. И. Лечение эвентраций в условиях перитонита и нагноения операционной раны / И. И. Шошас // Хирургия. – 1986. - № 4. - С. 51-54. 66. Эвентрация после неотложной лапаротомии / В. Н. Буценко, С. М. Антонюк, С. З. Мустафин, В. В. Свинарь, В. И. Папазов, С. Я. Варламов // Клиническая хирургия. - 1990.- № 4.- С. 1-3. 67. Adloff M., Arnand J. P. Surgical management of large incisional hernias by intraperitoneal Mersilene mesh and an aponeurotic graft // Surg. Gynecol. Obstet.-1987. - P. 165-204. 68. Amann E., Salem G., Lorbek W. Die Wunddehiszens nach Laparotomien.// Chirurg. - 1971. – Vol. 42. – N 3. - S. 133-140. 69. Chacon J. P. de Carvalho, Whitaker J. C. O uso da tela de Marlex nas hernias incisionais abdominais e inguinais recidivades // An. Paul. Med. Chirurg. - 1973. -Vol. 100. – N 5. - P. 457-464. 70. Dellinger E. P., Wertz M. J., Lennard E. S. et al. Efficacy of short-course antibiotic prophylaxis penetrating intestinal injury // Arch. Surg. - 1986. - Vol. 121/ - N 1. - P. 23-30. 71. Dell, Orto V. La profilassi antibiotica a breve termine nella chirurgia abdominale di elezione // Chir. ital. - 1986. - Vol. 38. - N 3. - P. 305-309. 72. Jenkins S. D., Klamer T. W., Parteka J. J. et al. A comparison of prostetic mamerials used to repair abdominal wall defects // Surgery. - 1988. - Vol. 94. – N 7. - P. 332. 73. Kalsbeek H. L. Experience with the Use of Teflon Mesh in the Repair of Incisional Hernias // Arch. Chir. neerl. - 1974. - Vol. 26. –N 1 - P. 71-75. 74. Литтман И. Оперативная хирургия // Будапешт. - 1985. 75. Marchac P., Kaddoura R. Repair of large midline abdominal-wall harnias by a runing strip of abdominal skin // Plast. reconstr. Surg. – 1983. - Vol. 72. - P. 341-346. 76. De Miguel J. Tratamien to de la hernia ventral postoperatoria gigante // Rev. espan. enferm. apar. - 1978. - Vol. 52. - N 5. - P. 575-580. 77. Pichlmayr, Lehr L., Pahlow J., Guthy E. Postoperativ kontinuierliche of en dorsoventrale Bauchsp llung Bei Schweren Formeb der Peritonitis // Chirurg. – 1983. – Bd. 54. – S. 299-305. 78. Джозеф Сильва (младший) Инфекции хирургических ран и их профилактика // Хирургия. – 1994. - N 9. - С. 10-13. 79. Веряну Д., Песамоска А. Ранние повторные вмешательства на органах брюшной полости у детей // Хирургия. - 1972. - N 6. – C. 61-65.

|