ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Общие закономерности ощущений

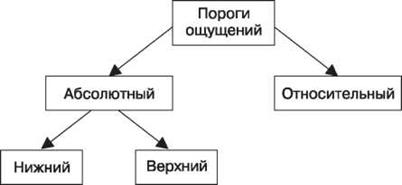

Чувствительность и ее измерение. Различные органы чувств, дающие нам сведения о состоянии окружающего нас внешнего мира, могут быть более или менее чувствительны к отображаемым ими явлениям, т.е. могут отображать эти явления с большей или меньшей точностью. Чувствительность органа чувств определяется минимальным раздражителем, который в данных условиях оказывается способным вызвать ощущение. Индивидуальные особенности личности в области ощущений в первую очередь связаны с порогами ощущений (рис. 2.3). Далеко не всякое воздействие обязательно вызывает ощущение. Для возникновения ощущения необходимо, чтобы раздражение от объекта достигло определенной силы, было бы надпороговым. Та наименьшая величина раздражения, которая вызывает едва заметное ощущение, называется абсолютным (нижним, минимальным) порогом. Способность ощущать наиболее слабые раздражения называется абсолютной чувствительностью. Чем меньше величина абсолютного порога, тем выше абсолютная чувствительность этого анализатора.

Рис. 2.3. Пороги ощущений Относительным порогом (порог различения, разностный порог) называют минимальное изменение интенсивности раздражителя, вызывающее изменения в ощущениях. Согласно закону Бугера–Вебера относительный порог ощущений является постоянным, если измерять его в процентах от исходной величины раздражения (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Пороги чувствительности

Изменения воздействия на анализатор далеко не обязательно приводят к изменению в ощущениях. То наименьшее изменение силы раздражителя, которое дает едва заметное различие в ощущениях, называется порогом различения. Чем ниже порог различения, тем выше чувствительность к различению. В среднем для человека порог различения равен: по отношению к свету – 1/100; к звуку – 1/10; к тяжести – 1/30. Иными словами, чтобы ощутить различие в весе, прибавка должна быть не менее 1/30 первоначального. Под максимальным, или верхним, порогом понимается то максимальное раздражение, которое еще воспринимается, но за пределами которого ощущение переходит в другое качество – боль, в котором ощущение непосредственно связано с эмоцией. Пороги в значительных пределах зависят от профессионального опыта и уровня тренированности, утомления (общего или определенного анализатора) и состояния здоровья. Особое значение имеет адаптация – изменение чувствительности анализатора под влиянием длительно действующих на него раздражителей или отсутствия их воздействия. Благодаря адаптации анализаторы могут приспособиться к весьма изменчивым условиям внешней среды. Процесс адаптации происходит постепенно, причем он различен для разных анализаторов и у различных людей. При световой адаптации под влиянием яркого света понижается чувствительность глаза к свету; при выходе из темного помещения в освещенный солнцем цех требуется 3–5 минут, чтобы глаз «приспособился». Темновая адаптация при переходе от большей освещенности к меньшей требует нескольких десятков минут.Адаптация анализаторов, как и организма в целом (адаптация к температурным условиям, «второе дыхание» спортсмена и т. д.), относится к биологической адаптации, кроме которой есть и более сложная, ее включающая социально-психологическая адаптация. Изменение чувствительности анализаторов может происходить не только под влиянием условий окружающей среды, но и вследствие влияния внутреннего состояния самого человека. Такие изменения в сторону обострения чувствительности называют сенсибилизацией(повышение чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и упражнения). Есть две формы сенсибилизации: физиологическая (обмывание лица холодной водой повышает чувствительность зрительного анализатора) и психическая. Так, придача раздражителю сигнального значения и включение его в соответствующую задачу резко повышает чувствительность к нему. Следовательно, путем изменения задач, стоящих перед студентами, и путем формирования у них специальных установок, выделяющих какие-либо опознавательные признаки, можно вызвать появление психической сенсибилизации соответствующих анализаторов. Взаимодействие ощущений проявляется еще в одном роде явлений, называемом синестезией. Синестезия–это возникновение под влиянием раздражения одного анализатора ощущения, характерного для другого анализатора. Синестезия наблюдается в самых различных видах ощущений. Наиболее часто встречаются зрительно-слуховые синестезии, когда при воздействии звуковых раздражителей у субъекта возникают зрительные образы. У различных людей нет совпадения в этих синестезиях, однако они довольно постоянны для каждого отдельного лица. Известно, что способностью цветного слуха обладали некоторые композиторы (Н.А. Римский-Корсаков, А.Н. Скрябин и др.). Яркое проявление подобного рода синестезии мы находим в творчестве литовского художника М.К. Чюрлениса– в его симфониях красок. На явлении синестезии основано создание цветомузыкальных аппаратов, превращающих звуковые образы в цветовые, и интенсивное исследование цветомузыки. Реже встречаются случаи возникновения слуховых ощущений при воздействии зрительных раздражении, вкусовых – в ответ на слуховые раздражители и т.п. Синестезией обладают далеко не все люди, хотя она довольно широко распространена. Ни у кого не вызывает сомнений возможность употребления таких выражений, как «острый вкус», «кричащий цвет», «сладкие звуки» и т.п. Явление синестезии – еще одно свидетельство постоянной взаимосвязи анализаторных систем человеческого организма, целостности чувственного отражения объективного мира. Близок к этому процесс компенсации одних ощущений другими. Отсутствие или ослабление зрения компенсируется обострением слуха и осязания; потерявший слух может «слышать» музыку, касаясь стенки рояля и улавливая изменение ее вибрации. Следует отметить еще одну особенность ощущений – их взаимодействие: слабые раздражители увеличивают чувствительность к другим, одновременно действующим раздражителям, тогда как сильные раздражители уменьшают эту чувствительность.

Восприятие (перцепция)

Восприятиемназывается отражение в сознании человека предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы чувств. В ходе восприятия происходит упорядочение и объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей. В отличии от ощущений, в которых отражаются отдельные свойства раздражителя, восприятие отражает предмет в целом, в совокупности его свойств. При этом восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений, а представляет собой качественно новую ступень чувственного познания с присущими ей особенностями. Т.о., восприятие – это психический процесс, состоящий в отражении предметов и явлений в целом, в совокупности их качеств и свойств, при непосредственном воздействии раздражителя на органы чувств. Наиболее важные особенности восприятия – предметность, целостность, структурность, константность и осмысленность. Особенности восприятия Предметность восприятия выражается в так называемом акте объективации, т.е. в отнесении сведений, получаемых из внешнего мира, к этому миру. Без такого отнесения восприятие не может выполнять свою ориентирующую и регулирующую функцию в практической деятельности человека. Предметность восприятия не врожденное качество; существует определенная система действий, которая обеспечивает субъекту открытие предметности мира. Решающую роль здесь играет осязание и движение. Предметность как качество восприятия играет особую роль в регуляции поведения. Кирпич и блок взрывчатки могут выглядеть и восприниматься на ощупь как очень сходные, однако они будут «вести себя» самым различным образом. Мы обычно определяем предметы не по их виду, а в соответствии с тем, как мы их употребляем на практике или по их основным свойствам. И этому помогает предметность восприятия. Предметность играет большую роль и в дальнейшем формировании самих перцептивных процессов, т.е. процессов восприятия. Когда возникает расхождение между внешним миром и его отражением, субъект вынужден искать новые способы восприятия, обеспечивающие более правильное отражение. Другая особенность восприятия – его целостность. В отличие от ощущения, отражающего отдельные свойства предмета, воздействующего на орган чувств, восприятие есть целостный образ предмета. Разумеется, этот целостный образ складывается на основе обобщения знаний об отдельных свойствах и качествах предмета, получаемых в виде различных ощущений. С целостностью восприятия связана его структурность. Восприятие в значительной мере не отвечает нашим мгновенным ощущениям и не является их простой суммой. Мы воспринимаем фактически абстрагированную из этих ощущений обобщенную структуру, которая формируется в течение некоторого времени. Если человек слушает какую-нибудь мелодию, то услышанные ранее ноты продолжают еще звучать у него в уме, когда поступает новая нота. Обычно слушающий понимает музыкальную вещь, т.е. воспринимает ее структуру в целом. Очевидно, что самая последняя из услышанных нот в отдельности не может быть основой для такого понимания: в уме слушающего продолжает звучать вся структура мелодии с разнообразными взаимосвязями входящих в нее элементов. Источники целостности и структурности восприятия лежат в особенностях самих отражаемых объектов, с одной стороны, и в предметной деятельности человека – с другой. Константность восприятия. Вследствие множества степеней свободы положения окружающих объектов по отношению к воспринимающему субъекту и бесконечного многообразия условия их появления эти объекты непрерывно изменяют свой облик, поворачиваются к воспринимающему человеку различными сторонами. При этом соответственно изменяются и перцептивные процессы. Однако благодаря свойству константности, состоящему в способности перцептивной системы (перцептивная система – совокупность анализаторов, обеспечивающих данный акт восприятия) компенсировать эти изменения, мы воспринимаем окружающие предметы как относительно постоянные по форме, величине, цвету и т.п. Осмысленность восприятия. Хотя восприятие возникает в результате непосредственного воздействия раздражителя на рецепторы, перцептивные образы всегда имеют определенное смысловое значение. Восприятие у человека теснейшим образом связано с мышлением, пониманием сущности предмета. Сознательно воспринять предмет – это значит мысленно назвать его, т.е. отнести воспринятый предмет к определенной группе, классу предметов, обобщить его в слове. Даже при виде незнакомого предмета мы пытаемся уловить в нем сходство со знакомым нам объектами, отнести его к некоторой категории. Восприятие не определяется просто набором раздражителей, воздействующих на органы чувств, а представляет динамический поиск наилучшего толкования, объяснения имеющихся данных. Показательны с этой точки зрения так называемые двусмысленные рисунки (рис. 2.5), в которых попеременно воспринимаются то фигура, то фон. В этих изображениях выделение объекта восприятия связано с его осмысливанием и называнием.

Рис. 2.5. Двусмысленные изображения Апперцепция. Восприятие зависит не только от раздражения, но и от самого воспринимающего субъекта. Воспринимает не изолированный глаз, не ухо само по себе, а конкретный живой человек, и в восприятии всегда сказываются особенности личности воспринимающего, его отношение к воспринимаемому, потребности, интересы, устремления, желания и чувства. Зависимость восприятия от содержания психической жизни человека, от особенностей его личности носит название апперцепции. В процессе восприятия участвуют и эмоции, которые могут изменять содержание восприятия. Классификация восприятий В основе классификации восприятий, так же, как и ощущений, лежат различия в анализаторах, участвующих в восприятии. В соответствии с тем, какой анализатор играет в восприятии преобладающую роль, различают зрительные, слуховые, осязательные, кинестетические, обонятельные и вкусовые восприятия. Обычно процесс восприятия осуществляется рядом взаимодействующих между собой анализаторов. Двигательные ощущения в той или иной степени участвуют во всех видах восприятий. В качестве примера можно привести осязательное восприятие, в котором участвуют тактильный и кинестетический анализаторы. Аналогично в слуховом и зрительном восприятиях также участвует двигательный анализатор (рис. 2.6). Различные виды восприятия редко встречаются в чистом виде, обычно они комбинируются, и в результате возникают сложные виды восприятий. Так, восприятие студентом текста на занятии включает в себя зрительное, слуховое и кинестетическое восприятие.

Рис. 2.6. Классификация восприятия

Основой другого типа классификации восприятий являются формы существования материи: пространство, время и движение. В соответствии с этой классификацией выделяют восприятие пространства, восприятие времени и восприятие движения. Эти виды восприятия играют особую роль в производственной деятельности человека. Восприятие времени обобщает ряд ощущений, сигнализирующих о длительности, последовательности и скорости течения явлений внешнего мира, а также о внутренних ритмах жизнедеятельности организма и чувств. Часы, дни и недели, заполненные значительными, интересными событиями, кажутся быстротекущими, короткими, а отрезок времени, в течение которого не произошло ничего особенного и все было обыденно, привычно, однообразно, представляется особенно длинным. Время переживаемого удовольствия, радости обычно недооценивается по длительности, а неприятности, скуки – переоценивается. Наиболее коротким кажется время, в течение которого надо успеть сделать многое. Оценка времени по воспоминаниям меняет картину: промежутки времени, насыщенные в прошлом интересными, запоминавшимися в деталях разнообразными событиями, оцениваются как более длинные, чем периоды, о которых и вспомнить нечего. Способность к оценкам малых интервалов времени в практике производственной работы развивается довольно быстро. Достаточно пятидневных специальных упражнений, чтобы человек смог хорошо оценивать время в 0,01 – 0,02 с и точно определять разницу во времени между 0,15 и 0,2 с. В восприятии пространства основу составляют зрительные, вестибулярные, двигательные и кожные ощущения. В комплексе они позволяют судить об отношении собственного тела к вертикали, о пространственном положении и расстоянии до других объектов. В результате различных форм «разлада» между этими источниками информации о пространственном положении возникает ряд пространственных иллюзий (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Слагаемые восприятия пространства Иллюзии – это искажения отражения действительности. Они могут вызываться физическими, физиологическими и психологическими причинами. Примером иллюзии, вызванной физической причиной, может служить восприятие ложки в стакане чая, кажущейся изломанной. Если надавить сбоку на глазное яблоко, то предмет, на который мы смотрим, раздвоится. Это пример иллюзии, вызванной физиологической причиной. Примером психологической причины иллюзии являются искажения, возникающие вследствие контраста: серый предмет на белом фоне кажется более темным, чем на черном. Следует отметить также имеющую практическое значение психологическую иллюзию в переоценке длины вертикальных линий по сравнению с горизонтальными. Иллюзии бывают не только восприятия, но и памяти, мышления, вообще всех форм отражения. Но все же иллюзии восприятия чаше других могут явиться причинами ошибок в определении размеров, параллельности и удаленности предметов. Поэтому везде, где требуется точность, зрительные восприятия должны проверяться замерами измерительным инструментом. Зрительные иллюзии. Всегда ли восприятие дает нам адекватное отражение предметов объективного мира? Описаны многочисленные факты и условия ошибок в восприятии, главным образом зрительные иллюзии (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Причины возникновения зрительных иллюзий Наиболее известные примеры зрительных иллюзий представлены в табл. 2.2.

Таблица 2.2 Зрительные иллюзии

Зрительные иллюзии были обнаружены и у животных. На практическом использовании зрительных иллюзий основана маскировка, которая для бесчисленного множества зверей, рыб, птиц и насекомых является защитным приспособлением. Один из эффективных способов маскировки – мимикрия – слияние с фоном, другой способ маскировки состоит в использовании деформирующего рисунка, в такой степени нарушающего очертания животного, что его нельзя различить и опознать. Пример деформирующего рисунка – яркие полосы зебры, благодаря которым с определенного расстояния невозможно выделить контур животного. Восприятие движения представляет собой восприятие пространственно-временного перемещения, и оценка движения зависит от восприятия интервалов времени, потому что всякое движение в пространстве характеризуется скоростью и направлением. Оно имеет большое значение в производственной работе, когда приходится следить, например, за движущимися частями работающего механизма. При этом воспринимаются различные стороны движения: форма, направление, скорость, размах. Однако не все стороны движения могут быть зрительно замечены и правильно оценены. Весьма медленные движения, например, часовой стрелки непосредственно зрением не воспринимаются Организованное восприятие часто называют наблюдением. Оно является важной формой произвольного восприятия, т.е. наблюдение – это преднамеренное, планомерное восприятие предметов или явлений окружающего мира. В наблюдении восприятие выступает как самостоятельная деятельность. Нужно научиться пользоваться органами чувств, научится осязать, видеть, слышать и т.д. Наблюдению можно и нужно учиться. В нем проявляются установки, направленность личности. Успех наблюдения в значительной степени определяется четкой постановкой задачи. Наблюдателю нужен «компас», указывающий направление наблюдения. Таким «компасом» и является задача, стоящая перед наблюдателем, план наблюдения. Для успешного проведения наблюдения большое значение имеет и предварительная подготовка к нему, прошлый опыт, знания наблюдателя. Чем богаче опыт человека, тем больше у него знаний, тем богаче его восприятие. Активная мыслительная деятельность также поможет развитию у человека наблюдения. Развитие наблюдения, совпадение его с доминирующим интересом приводит к развитию наблюдательности как свойства личности. Таким образом, наблюдательность – способность человека, проявляющаяся в умении подмечать существенные, характерные, в том числе и малозаметные, свойства предметов и явлений. Наблюдательность предполагает любознательность, пытливость и приобретается в жизненном опыте. Развитие наблюдательности – важная задача формирования познавательной установки и адекватного восприятия действительности.

Память

Память – способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы, выражающееся в способности длительно хранить информацию и многократно вводить ее в сферу сознания и поведения. Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индивидом его опыта называется памятью. |