ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Языческие верования восточных славян.

1. Наиболее ранней формой религии было почитание неодушевленных предметов, окружавших человека, то есть – тотемізм. Восточные славяне поклонялись камням необычной формы, рекам, озерам, колодцам, рощам и отдельным деревьям. Они верили в то, что камни обладали чудодейственной силой, говорили, чувствовали, росли и размножались, словно живые существа. Камням «творили почести», приносили жертвы. Священным деревом считался дуб. 2. Следующий пласт верований восточных славян – культ животных. Кабан-вепрь стоял в ряду почитаемых зверей. К числу священных животных относились также конь, медведь, козел, змея, утка, кукушка, ворон и др. Происхождение родовых и племенных групп связывалось с тем или иным животным. Люди искали у священных животных помощи и покровительства. 3. В глубокой древности, в эпоху родового строя, возник культ предков. Он строился на убеждении, что жизнь человека продолжается и после физической смерти, но в ином качестве. Умершие не порывали связи с живущими, которым они либо помогали, либо вредили. Покойники-вредители – это, прежде всего, принадлежащие к чужому роду или племени. Родоначальник именовался Чуром или Щуром. Элементом культа предков была вера в домовых. Домовой (дедушка, доможил, хозяин) – невидимый покровитель семьи. Живёт домовой где-нибудь в потаённом месте – под печкой или за печкой, в подполье, на чердаке. Он заботится о благополучии семьи, но при условии, если оберегаемые им люди трудолюбивы, бережливы, если они соблюдают обычаи предков и оказывают внимание и уважение своему незримому почитателю. В противном случае домовой не даст покоя домашним, станет пугать их по ночам, мучить скот, особенно лошадей, нашлёт порчу-пагубу. Среди богов выделяются Перун, Стрибог, Даждьбог-Дажбог, Волос-Велес, Хорс, Симаргл, богиня Макошь, Велес, Сварог, Род и Рожаницы, а также множество мелких или ранних божеств и духов. Сварог и Сварожич. Важное место в пантеоне восточнославянских богов занимал Сварог.

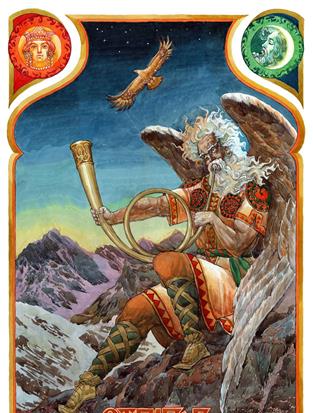

Знак Сварога Одни называют его богом неба и огня небесного. Исследователи отдают ему место бога богов, высшего богом, владетелем неба и земли, света и грозы. Другие боги были его подданными и почитали его, как старшего в роде. По третьей теории: Сварог – персонифицированное небо. По словопроизводству это действительно так, если считать имя Сварог производным словом от санскритского Svarga, что как раз и обозначало «небо, преимущественно как местопребывание богов и блаженных»

Имя этого бога встречается в Ипатьевской летописи под 1114 годом. Сложно сказать, был ли Сварог общеславянским богом. Изучая средневековые хроники и восточнославянские сказки, Б.А. Рыбаков реконструирует связанные со Сварогом сюжеты: Сварог установил моногамную семью, что, в общем, характеризует индоевропейского бога неба как законодателя и покровителя человеческого коллектива. Он же сбросил с небес железные клещи, даровав людям возможность ковать орудия труда. Сварожичем, или сыном Сварога, считали Дажбога, являвшегося богом солнца и олицетворявшего огонь, подаренный людям его отцом.

Дажьбог. Дажьбог – бог-солнце. Так же его называют богом плодородия, предком князей и вообще русских людей. Так же некоторые исследователи утверждают, что Дажьбог является основателем-покровителем княжеской и царской власти.

Знак Дажьбога

Дажьбог – имя составное, состоящее из повелительного наклонения даждь – от дати-дам-давать и бог – благосостояние, имение, богатство, благодать. Это имя дословно значит, – наделяй, давай изобилие, богатство. А потому Дажьбог равносильно – податель благосостояния, изобилия, богатства, т. е. бог дающий, бог-податель. Действительно, все богатство, благосостояние земледельца-славянина зависело от животворящего света и тепла солнечных лучей

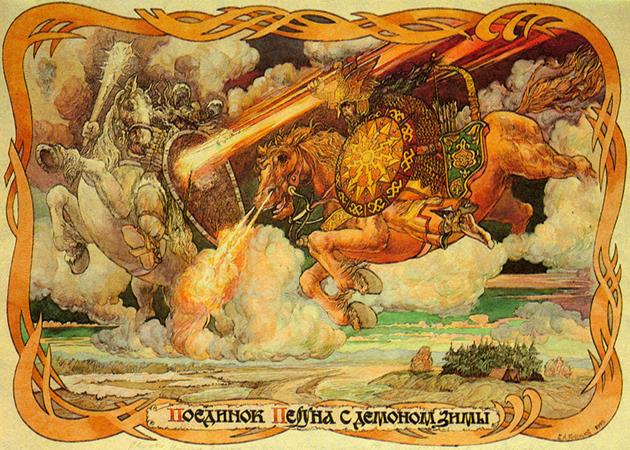

Б.А. Рыбаков считал, что культ Дажьбога, как Солнце-царя восходит к скифскому культу Колаксая, сына Таргитая, прародителя царских скифов, трактуя имя Колаксая через славянский корень «коло» (солнце) и иранский «ксай» (владыка, царь). В «Слове о полку Игореве» русские называются внуками Дажьбога (солнца): «погыбашеть жизнь Дажьбожа внука», – «встала обида в силах Дажьбожа внука», что может свидетельствовать о большом значении, который имел культ этого бога для славян. Перун. Перун – бог-громовержец. В Перуне олицетворялась быстро надвигающаяся на землю грозовая туча, несущая дождь и оплодотворяющая землю. Известно, что урожай у нас зависит от количества дождя, выпадающего весною и летом.

Знак Перуна

Чем больше тёплых дождей, от действия которых земля парится, т. е. делается сырой и влажной, тем лучше и урожай.

Но туча несёт с собой не один дождь: из неё вьётся ослепительная, нередко разящая молния. Туча издаёт устрашающий и таинственный гром. Случаи пожаров и смерти от молнии не редки. И потому Перун был божеством не только благодетельным, но и грозным. В договорах русских с византийцами-греками, русские клялись Перуном и оружием; Перун, следовательно, был богом войны. Память о Перуне осталась в языке у славян. По белорусскому преданию, Перун в левой руке носит колчан стрел, а в правой лук. В Псковской губернии и Белоруссии и теперь ещё слышатся клятвы «Сбей тебя Перун», «Коб цябе Перун узяв», или «треснув». По белорусскому преданию Перун разъезжает по небу в огненной колеснице и бросает с огненного лука стрелы – молнии. Среди историков укоренилось мнение о Перуне как боге княжеском, дружинном. Это мнение, возникшее в дореволюционной историографии, существует в науке по сей день. Но, как показывают лингвистические исследования, культ Перуна был общеславянским, более того, его праславянские истоки выявляются достаточно четко. О Перуне в качестве бога всех славян, а не одной лишь социальной верхушки, говорят письменные источники. Например, в одном древнем памятнике читаем: «...словене начали трапезу ставити Роду и Рожаницам переже Перуна бога их». Волос (Велес, Белес) Прежде всего, Велес почитался скотьим богом.

Знак Велеса Но ему так же приписывалась роль покровителя богатства и торговых прибытков, тем более, что главнейший товар русской земли состоял из дорогих мехов и звериных шкур. Профессии купца и воина в древнее время близко соприкасались, и может быть по этой причине русские в договорах с греками клялись Перуном и Велесом. Впрочем, другие исследователи говорят о том, что под богатством нельзя понимать богатство материальное – Велес был скорее богом жизненной удачи, везения, счастья.

Велес, покровитель скотоводства, считался и богом песен. В «Слове о полку Игореве» Баян назван внуком Велеса. Это связано с тем, что пастухи обыкновенно певцы и музыканты: свой досуг они заполняют игрой на дудках или же унылым негромким пением. Толкование имени Велеса: есть индоевропейский корень uel – гибнуть; оттуда у литовцев welis – покойник, wel"ei – души умерших. Известно, что наш домовой, дух предка-покойника, ухаживает за домашними животными, если они ему нравятся, и приносит им вред, если не нравятся. Возможно, что вначале Велес и домовой были понятия тождественные, обозначавшие предка-покойника, заботившегося о домашней скотине, составлявшей самое ценное имущество семьи. Впоследствии, при развитии общественной жизни, Велес стал покровителем стад и табунов, вообще стал скотьим богом. Вследствие такого обобщение Велес утратил первоначальное значение предка-покойника. Несмотря на, казалось бы, положительные функции Велеса, его тесно связывает с Перуном грозовой миф, в котором бог-громовержец, обитающий на небе, на вершине горы, преследует своего змеевидного врага, живущего внизу, на земле. Причина их распри – похищение Велесом скота, людей, а в некоторых вариантах жены громовержца. Преследуемый Велес прячется последовательно под деревом, камнем, обращается в человека, коня, корову. Во время поединка с Велесом Перун расщепляет дерево, раскалывает камень, мечет стрелы. Победа завершается дождём, приносящим плодородие. О причинах противостояния Перуна и Велеса исследователи до сих пор спорят. Хорс. Хорс также, как и Дажьбог, был солнечным божеством.

Знак Хорса.

Есть много теорий происхождения слова «хорс» и так же много гипотез, как это божество появилось в славянском пантеоне и было ли оно там вообще. Наиболее убедительной кажется версия о том, что Хорс, будучи, как и Дажьбог, богом солнца, имел свою индивидуальность, т.е. олицетворял другое свойство солнца. Хорс мог обозначать собою солнце в его ежедневном круговороте. Гипотезы о функциях бога Хорса основаны на толковании текста «Слова о полку Игореве». Считается, что Хорс был божеством солнечного диска. Именно Хорс двигался по небу днём, и под землей – ночью. Исходя из буквального чтения текста «Слова» можно предположить и наличие представлений о сакральном «пути Хорса», который Всеслав пересекал где-то между Киевом и Тмутараканью.

Упоминается Хорс в и «Повести временных лет», когда рассказывается, каких идолов поставил князь Владимир на холме. Исходя из положения в перечислении богов пантеона князя, Хорс был вторым по значимости божеством в этот период. В «Слове о полку Игореве» имя Хорса снабжается эпитетом Великий. Стрибог. Упомянутый в Начальной летописи только по имени, Стрибог в Слове о полку Игореве считается дедом, т. е. родоначальником ветров. Слово «стри» означает - воздух, поветрие. Бог ветров, Стрибог, вероятно, был в то же время божеством бури, непогоды, холода.

Знак Стрибога

Об этом божестве известно очень мало, поэтому сложно говорить что-либо уверенно.

Но, сомневаться в существовании такого бога не приходится – он упоминается в «Повести временных лет» среди прочих богов, чьи идолы были установлены князем Владимиром. Макошь или Мокошь. Пятница. Культ Мокоши был очень популярным среди женщин многие века после введения христианства. На севере России её представляли как женщину с большой головой и длинными руками, прядущую по ночам. С Мокошью, её занятиями и её днём (пятница, ср. четверг как день Перуна) были связаны многочисленные запреты или особые предписания, касающиеся стирки, детей, супружеских отношений и т. п. Непосредственным продолжением образа Мокоши после принятия христианства стал образ Параскевы Пятницы. В ритуалах XIX века Пятницу представляла женщина с распущенными волосами.

Знак Мокоши И всё же роль Мокоши в славянской мифологии не слишком ясна, хотя культ этого божества долго и цепко держался в народе. Она часто упоминается в письменных источниках, кроме того в «Повести временных лет» она входит в состав пантеона Владимира. Но все эти упоминания настолько отрывочны, что предположить что-либо конкретное не представляется возможным. Одни считают её богиней ветров и воды. Другие исследователи полагают, что за Мокошью скрывалась богиня плодородия. Третьи называют ее преимущественно женским божеством, образ которого был связан с такими женскими занятиями, как прядение и ткачество. Есть множество и других теорий, например, что Мокошь – богиня-покровительница овцеводства, пряжи, шерсти – вообще бабьего хозяйства. Треба ей заключалась в том, что при стрижке овец в ножницы кладут на ночь по клоку шерсти. Когда не остриженные овцы вытирают шерсть, то говорят: «Ой, Мокуша остригла овец». Высказывается теория, что Мокошь была кем-то вроде русалки, берегини, духом умершего, обитавшего скорее в воде, чем на суше.

Но Рыбаков считает, что ypавнивать богиню с вилами и русалками нельзя, так как Макошь всегда пишется в единственном числе, а вилы всегда во множественном, подобно томy как с одним Родом связаны несколько pожаниц. Симаргл. О нём практически ничего не известно. Само имя иранского происхождения, от персидск. Sīmurg, Sīmury, – обозначение сказочной птицы вроде грифа или полусобаки-полуптицы.

Знак Симаргла Устоялось мнение о том, что Семаргл – это Бог огня и Луны, огненных жертвоприношений, дома и очага, хранит семена и посевы. Может оборачиваться священным крылатым псом.

Этот мифологический персонаж, очень популярный в Иране, в киевском пантеоне, видимо, был совершенно инородным, «чужим» божеством. Есть мнение, что с Симарглом соотносился Див. Другие мифологические персонажи восточнославянской традиции, упоминаемые в поздних и вторичных источниках как боги или существа, наделяемые «божественностью» некоторыми, не могут считаться богами в строгом смысле слова. В одних случаях для этого нет аргументов и соответствующих доказательств, в других случаях такое предположение основано на ошибках или фантазиях. К ним относятся Ярило, Купала, Морена, Лада-Ладо, Дидо, Лель и Полель, Позвизд-Погвизд-Похвист, Троян, Род. Боги языческой Руси полнее всего представлены в источниках в связи с созданием Владимиром киевского пантеона в 980 году.

|