ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Способы очистки газовых выбросов в атмосферу.

Влияние тепловых двигателей.

Отрицательное влияние тепловых машин на окружающую среду связано с действием различных факторов. Во-первых, при сжигании топлива используется кислород из атмосферы, вследствие чего содержание кислорода в воздухе постепенно уменьшается. Во-вторых, сжигание топлива сопровождается выделением в атмосферу углекислого газа. В-третьих, при сжигании угля и нефти атмосфера загрязняется азотными и серными соединениями, вредными для здоровья человека. А автомобильные двигатели ежегодно выбрасывают в атмосферу два-три тонн свинца. Выбросы вредных веществ в атмосферу - не единственная сторона воздействия энергетики на природу. Согласно законам термодинамики производство электрической и механической энергии в принципе не может быть осуществлено без отвода в окружающую среду значительных количеств теплоты. Это не может не приводить к постепенному повышению средней температуры на земле, называемое «тепловым загрязнением». Этот эффект усиливается тем, что при сгорании огромного количества топлива повышается концентрация углекислого газа в земной атмосфере. А при большой концентрации углекислого газа атмосфера плохо пропускает тепловое излучение нагретой Солнцем поверхности Земли, что приводит к «парниковому эффекту». В результате описанных процессов средняя температура на Земле в течение последних десятилетий неуклонно повышается. Это грозит глобальным потеплением с нежелательными последствиями, к числу которых относятся таяние ледников и подъем уровня мирового океана. Серьезная проблема, стоящая перед человечеством — это «экологический кризис». Огромные масштабы преобразования энергии уже начали оказывать «планетарное» воздействие на климат Земли и состав атмосферы. Кроме того, при сжигании топлива в тепловых двигателях расходуется атмосферный кислород (в наиболее развитых странах тепловые двигатели уже сегодня потребляют больше кислорода, чем вырабатывается всеми растениями, растущими в этих странах) и образуется много вредных веществ, загрязняющих атмосферу. Тепловые машины не только сжигают кислород, но и выбрасывают в атмосферу эквивалентные количества оксида углерода (углекислого газа). Сгорание топлива в топках промышленных предприятий и тепловых электростанций почти никогда не бывает полным, поэтому происходит загрязнение воздуха золой, хлопьями сажи. Во всем мире обычные энергетические установки выбрасывают в атмосферу ежегодно более 200 млн. т золы и более 60 млн. т оксида серы. Токсичными выбросами двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсичных примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. С картерными газами и парами топлива в атмосферу поступает приблизительно 45 % углеводородов от их общего выброса. Кроме промышленности, воздух загрязняют и различные виды транспорта, прежде всего автомобильный. Жители больших городов задыхаются от выхлопных газов автомобильных двигателей. Тепловые машины широко используют на производстве и в быту. По железнодорожным магистралям водят составы мощные тепловозы, по водным путям – теплоходы. Миллионы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания перевозят грузы и пассажиров. Поршневыми, турбовинтовыми и турбореактивными двигателями снабжены самолеты и вертолеты. С помощью ракетных двигателей осуществляются запуски искусственных спутников, космических кораблей и станций. Двигатели внутреннего сгорания являются основой механизации производственных процессов в сельском хозяйстве. Их устанавливают на тракторах, комбайнах, самоходных шасси, насосных станциях. Автомобили. На протяжении всего XX века производство автомобилей стремительно возрастало. В 1998 году по дорогам мира уже ездило 700 млн. автомобилей. Ожидается, что к 2010 году это число достигнет миллиардной отметки. Такое распространение автомобилей получил главным образом благодаря качествам установленного на нём двигателя. При сравнительно небольшой массе он развивает мощность, достаточную для быстрой езды, потребляя при этом не так уж много топлива. Одной заправки хватает на 400-500 км. Все было хорошо, пока автомобилей не стало так много. В столицах развитых стран на каждую тысячи жителей приходятся более 300 автомобилей. Очевидно, что при таком количестве машин лёгкий дымок, выходящий из выхлопных труб, загрязняет окружающий воздух настолько, что это причиняет ощутимый вред здоровью людей и природе. Наблюдения показали, что в домах, расположенных рядом с большой дорогой (до 10 м), жители болеют раком в 3 – 4 раза чаще, чем в домах, удаленных от дороги на расстояние 50 м. Транспорт отравляет также водоемы, почву и растения. Среди множества различных газов и химических соединений, выбрасываемых автомобилем, есть и токсичные вещества. На некоторых московских магистралях в часы пик их содержание в воздухе превосходит предельно допустимые в 10 и более раз. А по всей России выброс вредных веществ автомобилями в 1998г. составил 11,8 млн. тонн. В настоящее время на долю автомобильного транспорта приходится больше половины всех вредных выбросов в окружающую среду, которые являются главным источником загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах. В цилиндрах двигателя происходит окисление мелкораспылённого и испарённого топлива кислородом воздуха с образованием тепла, углекислого газа и воды. За тысячные доли секунды, отводимые на этот процесс при каждом такте работы двигателя, часть топлива не успевает сгореть. Продукты его неполного сгорания выбрасываются из выхлопной трубы в атмосферу. Больше всего выделяется монооксида углерода и различных углеродов, среди которых особую опасность представляет бензапирен - вещество, способствующее возникновению онкологических заболеваний. Кроме того, азот, входящий в состав воздуха, при высоких температурах и давлении, развиваемых в цилиндрах двигателя, реагирует с кислородом, образуя опасные оксиды. Выяснилось, что давление к низкооктанову бензину даже небольшого количества так называемой этиловой жидкости позволяет использовать его в двигателях, не опасаясь возникновения детонации. Этот путь как более простой и дешевый и был избран практически повсеместно. Бензин с присадкой этиловой жидкости получил название этилированного. Но этиловая жидкость содержит свинец и соединения, способствующие его превращению в летучие соли, которые уносят с выхлопными газами, что в результате привело к большому накоплению свинца в окружающей среде и повлияло на здоровье населения. Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, попадает в атмосферу с отработавшими газами, из них 30% оседает на земле сразу, а 40% остается в атмосфере. Один грузовой автомобиль средней грузоподъемности выделяет 2,5 – 3 кг свинца в год. Концентрация свинца в воздухе зависит от содержания свинца в бензине. Это приводит к развитию широкого спектра заболеваний (бронхитов, пневмонии, бронхиальной астмы, сердечной недостаточности, инсультов, язв желудка) и увеличению смертности людей с ослабленным иммунитетом. Особенно трудно приходится детям (развиваются бронхиты, бронхиальная астма, кашель, у новорожденных нарушение генных структур организма и неизлечимые болезни), в итоге увеличивается детская смертность на 10% в год. Существующее законодательство не позволяет ограничить ввоз в страну старых автомобилей с низким эксплуатационными характеристиками, и количество иномарок с большим сроком службы, не отвечающих нормам государственных стандартов. Поэтому многие страны с 80-х гг. XX века начали переходить на использование неэтилированного бензина, а применение этилированного резко сократилось. В некоторых европейских станах и крупнейших российских городах он теперь вообще запрещен. Стало очевидно: чтобы остановить загрязнение окружающей среды, необходимо вводить законы, ограничивающие выброс вредных веществ. В европейских странах (в том числе и России) были установлены предельно допустимые нормы выброса для различных категорий автомобилей. С 2000г. в России также установлены соответствующие европейским стандартам нормы на новые модели автомобилей. Совершенствуются уже существующие двигатели, создаются новые, обеспечивающие более полное сгорания топлива. Карбюратное смесеобразование заменяется впрыском топлива, широко внедряется электроника. Это, конечно, заметно уменьшает токсичность отработанных газов, но снизить её до безопасных всё же не удаётся. Приходится вредные вещества, выходящие из цилиндров двигателя, ликвидировать уже в выпускной системе. Для этого применяются каталитические нейтрализаторы. Но их использование связано с определёнными трудностями, так как отработанные газы проходят по выпускной системе с большей скоростью; температура их изменяется в широких пределах и достигает 900оC, а сами нейтрализаторы, которые устанавливаются под днищем автомобиля, подвергаются значительным внешним механическим и тепловым воздействиям. В современных нейтрализаторах в качестве катализаторов применяют платину, палладий, родий. Это очень дорогие металлы, и, хотя их расходуется не так уж много, стоимость устройства оказывается высокой. При использовании нейтрализаторов заправлять автомобиль можно уже только неэтилированным бензином, иначе нейтрализатор приходит в негодность, да и расход топлива увеличивается. Предъявляются более строгие требования к приборам питания и зажигания, к их конструкции и регулировке. В связи с этим автомобиль становится дороже. Так, в современных зарубежных автомобилях на системе нейтрализации и электронные устройства приходится 10-12% общей стоимости. Несмотря на это, автомобилестроители во всём мире переходят на оснащение своей продукции нейтрализаторами, так как это обеспечивает снижение выбросов вредных веществ на 80-90%. На токсичность отработанных газов большое влияние оказывает сорт применяемого топлива и его качество. В настоящее время увеличивается производство бензинов без свинцовистых присадок, в дизельном топливе ограничено содержание серы, топливо из нефти заменяется более "чистым" сжатым природным газом. Можно использовать в качестве топлива и водород, обеспечивающий очень чистый выхлоп. Однако пока не удаётся создать дешёвые и безопасные системы образования и хранения водорода на борту автомобиля. Значительный интерес представляют электрические двигатели, использующие аккумуляторные батареи и электрохимические генераторы. Электромобили отличаются хорошей приспосабливаемостью к переменным режимам городского движения, простотой технического обслуживания, а главное - экологической чистотой. Однако широкого практического применения они пока не находят. Во-первых, нет надёжных, лёгких и достаточно энергоёмких аккумуляторов. Во-вторых, перевод автомобильного парка на питание от электрохимических аккумуляторов приведёт к расходованию на их подзарядку огромного количества электроэнергии, значительная часть которой вырабатывается на электростанциях при сжигании ископаемого топлива. Так что в этом случае загрязнение воздуха будет происходить не от автомобилей, а от электростанций. По причине дороговизны и тихоходности не стали пока обычными и электромобили, работающие от солнечных батарей. Высокооктановое, стабильное по составу газовое топливо хорошо смешивается с воздухом и равномерно распределяется по цилиндрам двигателя, способствуя более полному сгоранию рабочей смеси. Суммарный выброс токсичных веществ у автомобилей, работающих на сжиженном газе, значительно меньше, чем у машин с бензиновыми двигателями. При работе двигателя на газе происходит более полное сгорание смеси. А это ведет к снижению токсичности отработавших газов, уменьшению нагарообразования и расхода масла, увеличению моторесурса. Кроме того, сжиженный газ дешевле бензина. Большое значение имеет повседневный контроль над автомашинами. Все автохозяйства обязаны следить за исправностью выпускаемых на линию машин. При хорошо работающем двигателе в выхлопных газах окиси углерода должно содержаться не более допустимой нормы. Положением о «Государственной автомобильной инспекции» на нее возложен контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды от вредного влияния автомототранспорта. В принятом стандарте на токсичность предусмотрено дальнейшее ужесточение нормы, хотя они и сегодня в России жестче европейских: по окиси углерода—на 35%, по углеводородам—на 12%, по окислам азота—на 21%. На заводах введены контроль и регулирование автомобилей по токсичности и дымности отработавших газов. Разработаны новые системы регулирования уличного движения, которые сводят к минимуму возможность образования пробок, потому что, останавливаясь и потом набирая скорость, автомобиль выбрасывает в несколько раз больше вредных веществ, чем при равномерном движении. Построены автомагистрали в обход городов, которые приняли весь поток транзитного транспорта, который раньше нескончаемой лентой тянулся по городским улицам. Резко снизилась интенсивность движения, уменьшился шум, чище стал воздух. Рост автомобильного парка породил проблему утилизации непригодных для дальнейшей эксплуатации автомобилей. Чтобы не происходило захламление городов, пришлось создать целую сеть предприятий для разработки старых автомобилей, сортировки и продажи ещё пригодных для использования частей, переработки металлического лома. Неиспользуемые отходы дробят, размалывают и отправляют на свалки. Таким образом, при проектировании новых автомобилей необходимо думать о том, как утилизировать их остатки, исключать применение материалов, которые, попав, в конце концов, на свалки, будут загрязнять окружающую среду. Передача механической энергии от двигателя на ведущие колеса осуществляется через трансмиссию. Конструктивное объединение двигателя и трансмиссии носит устоявшееся название силовая установка. В зависимости от вида преобразуемой энергии различают следующие основные виды автомобильных двигателей: двигатели внутреннего сгорания (ДВС), электродвигатели, комбинированные двигатели (гибридные силовые установки). Двигатель внутреннего сгорания преобразует химическую энергию сгорающего топлива в механическую работу. Известными типами ДВС являются поршневой, роторно-поршневой и газотурбинный двигатели. На современных автомобилях наибольшее распространение получили поршневые двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве источника энергии жидкое топливо (бензин, дизельное топливо) или природный газ. Автомобиль, использующий в качестве двигателя электродвигатель, называется электромобилем. Для работы электродвигателя требуется электрическая энергия, источником которой могут быть аккумуляторные батареи или топливные элементы. Основным недостатком электромобилей, ограничивающим их широкое применение, является небольшая емкость источника электрической энергии и соответственно низкий запас хода. Гибридная силовая установка объединяет двигатель внутреннего сгорания и электродвигатель, связь которых осуществляется через генератор. Передача энергии на ведущие колеса в гибридном автомобиле может производиться последовательно (ДВС – генератор – электродвигатель – колесо) или параллельно (ДВС – трансмиссия – колесо и ДВС – генератор – электродвигатель – колесо). Предпочтительной является параллельная компоновка гибридной силовой установки Авиация и ракетоносители. Применение газотурбинных двигательных установок в авиации и ракетостроении поистине огромно. Все ракетоносители и все самолеты (кроме пропеллерных, на которых стоят ДВС) используют тягу этих установок. Выхлопные газы газотурбинных двигательных установок (ГТДУ) содержат такие токсичные компоненты, как оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, сажу, альдегиды и др. Состав продуктов сгорания при работе таких двигателей определяется составом компонентов топлива, температурой сгорания, процессами диссоциации и рекомбинации молекул. Количество продуктов сгорания зависит от мощности (тяги) двигательных установок. При сгорании твердого топлива из камеры сгорания выбрасываются пары воды, диоксид углерода, хлор, пары соляной кислоты, оксид углерода, оксид азота. Содержание токсичных составляющих в продуктах сгорания существенно зависит от режима работы двигателя. Высокие концентрации оксида углерода и углеводородов характерны для ГТДУ на пониженных режимах (при холостом ходе, рулении, приближении к аэропорту, заходе на посадку), тогда как содержание оксидов азота существенно возрастает при работе на режимах, близких к номинальному (взлете, наборе высоты, полетном режиме). Суммарный выброс токсичных веществ в атмосферу самолетами с ГТДУ непрерывно растет, что обусловлено повышением расхода топлива до 20...30 т/ч и неуклонным ростом числа эксплуатируемых самолетов. Отмечается влияние ГТДУ на озоновый слой и накопление углекислого газа в атмосфере. Загрязнение воздушной среды транспортом с ракетными двигательными установками происходит главным образом при их работе перед стартом, при взлете и посадке, при наземных испытаниях в процессе их производства и после ремонта, при хранении и транспортировке топлива, а также при заправке топливом летательных аппаратов. При старте и возвращении на Землю Ракетные двигатели неблагоприятно воздействуют не только на приземный слой атмосферы, но и на космическое пространство, разрушая озоновый слой Земли. Масштабы разрушения озонового слоя определяются числом запусков ракетных систем и интенсивностью полетов сверхзвуковых самолетов. За 40 лет существования космонавтики в СССР и позднее России произведено свыше 1800 запусков ракет-носителей. По прогнозам фирмы Aerospace в XXI в. для транспортировки грузов на орбиту будет осуществляться до 10 запусков ракет в сутки, при этом выброс продуктов сгорания каждой ракеты будет превышать 1,5 т/с. В связи с развитием авиации и ракетной техники, а также интенсивным использованием авиационных и ракетных двигателей в других отраслях народного хозяйства существенно возрос общий выброс вредных примесей в атмосферу. Однако на долю этих двигателей приходится пока не более 5 % токсичных веществ, поступающих в атмосферу от транспортных средств всех типов.

реактивный двигатель это: Двигатель, тяга которого создаётся реакцией (отдачей) вытекающей из него струи рабочего тела. Подрабочим телом применительно к двигателям понимают вещество (газ, жидкость, твёрдое тело), с помощьюкоторого тепловая энергия, выделяющаяся при сгорании топлива, преобразуется в полезную механическуюработу. Основа реактивного двигателя – камера сгорания, где сжигается топливо (источник первичнойэнергии) и генерируется рабочее тело – раскалённые газы (продукты сгорания топлива).

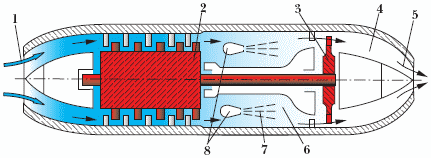

Схема прямоточного воздушно-реактивного двигателя: 1 – воздух; 2 – впрыск горючего; 3 – стабилизатор пламени; 4 По – камера сгорания; 5 – сопло; 6 – форсунки Поспособу генерирования рабочего тела реактивные двигатели подразделяются на воздушно-реактивные(ВРД) и ракетные двигатели (РД). В воздушно-реактивных двигателях топливо сгорает в воздушном потоке(окисляется кислородом воздуха), превращаясь в тепловую энергию раскалённых газов, которая в своюочередь переходит в кинетическую энергию движения реактивной струи. В зависимости от способа подачивоздуха в камеру сгорания различают турбокомпрессорные, прямоточные и пульсирующие воздушно-реактивные двигатели.

Схема пульсирующего воздушно-реактивного двигателя: 1 – воздух; 2 – горючее; 3 – клапанная решётка; 4 – форсунки; 5 – свеча зажигания; 6 – камера сгорания; 7– сопло В турбокомпрессорном двигателе воздух в камеру сгорания нагнетается компрессором. Такиедвигатели являются основным типом авиационного двигателя. Они подразделяются на турбовинтовые,турбореактивные и пульсирующие воздушно-реактивные двигатели.

Схема турбовинтового реактивного двигателя: 1 – воздух; 2 – воздушный винт; 3 – компрессор; 4 – камера сгорания; 5 – газовая турбина; 6 – сопло; 7 –горячие газы; 8 – жидкое топливо; 9 – форсунки Турбовинтовой двигатель (ТВД) – турбокомпрессорный двигатель, в котором тяга в основномсоздаётся воздушным винтом, приводимым во вращение газовой турбиной, и частично прямой реакциейпотока газов, вытекающих из реактивного сопла.

Схема турбореактивного двигателя: 1 – воздух; 2 – компрессор; 3 – газовая турбина; 4 – сопло; 5 – горячие газы; 6 – камера сгорания; 7 –жидкое топливо; 8 – форсунки Турбореактивный двигатель (ТРД) – турбокомпрессорный двигатель, в котором тяга создаётся прямойреакцией потока сжатых газов, вытекающих из сопла. Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель –реактивный двигатель, в котором периодически поступающий в камеру сгорания воздух сжимается поддействием скоростного напора. Имеет небольшую тягу; использовался в основном на до-звуковыхлетательных аппаратах. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель (ПВРД) – реактивный двигатель, вкотором непрерывно поступающий в камеру сгорания воздух сжимается под действием скоростного напора.Имеет большую тягу при сверхзвуковых скоростях полёта; отсутствует статичная тяга, поэтому для ПВРДнеобходим принудительный старт. Энциклопедия «Техника». — М.: Росмэн. 2006. Реактивный двигатель двигатель прямой реакции, — условное наименование большого класса двигателей для летательныхаппаратов различного назначения. В отличие от силовой установки с поршневым двигателем внутреннегосгорания и воздушным винтом, где тяговое усилие создаётся в результате взаимодействия винта с внешнейсредой, Р. д. создаёт движущую силу, называемую реактивной силой или тягой, в результате истечения изнего струи рабочего тела, обладающей кинетической энергией. Эта сила направлена противоположноистечению рабочего тела. Движителем при этом является сам Р. д. Первичная энергия, необходимая дляработы Р. д., как правило, содержится в самом рабочем теле (химическая энергия сжигаемого топлива,потенциальная энергия сжатого газа).

Однако этот могучий ствол, принцип прямой реакции, дал жизнь огромной кроне "генеалогического дерева" семьи реактивных двигателей. Чтобы познакомиться с основными ветвями его кроны, венчающей "ствол" прямой реакции. Вскоре, как можно видеть по рисунку (см. ниже), этот ствол делится на две части, как бы расщепленный ударом молнии. Оба новых ствола одинаково украшены могучими кронами. Это деление произошло по тому, что все "химические" реактивные двигатели делятся на два класса в зависимости от того, используют они для своей работы окружающий воздух или нет. Очевидно, что чем тяжелее топливо, используемое для тепловых двигателей, тем больше в нем тяжелых металлов. В связи с этим применение на судах природного газа и водорода, наиболее экологически чистых видов топлива, является весьма перспективным. Отработавшие газы дизелей, работающих на газовом топливе, практически не содержат твердых веществ (сажи, пыли), а также окислов серы, гораздо меньше содержат угарного газа и несгоревших углеводородов. Серный газ, входящий в состав выпускных газов, окисляясь, растворяется в воде и образует серную кислоту, в связи с чем степень вредности для окружающей среды вдвое выше. Эти газы и кислоты нарушают экологический баланс. Проведенный анализ существующего состояния портовых приемных сооружений по обработке судовых отходов, применяемых на них технологий и техники показал, что большинство их не удовлетворяют требованиям МАРПОЛ 73/78 по адекватности, то есть предоставлению всех видов услуг без необоснованной задержки судов. Большинство портов могут принимать в ограниченных количествах нефтяные отходы, сточные воды и мусор. Концепция охраны окружающей среды в различных портах должна базироваться на специфических условиях их работы и учитывать как местоположение порта, так и номенклатуру, а также объем перерабатываемых грузов, климатические условия района, но в любом случае она должна базироваться на следующем условии: все вредные отходы должны быть или уничтожены, или утилизированы, или использованы вторично. Наиболее оптимальным путем обеспечения предотвращения загрязнения окружающей среды от эксплуатационных загрязнений является разработка "Плана управления сбором и переработкой отходов в порту", который рекомендован Хелком и, вероятно, будет в ближайшие годы требоваться МАРПОЛ 73/78. План позволяет не только выяснить ситуацию с отходами в порту, но и обеспечить разработку мероприятий по приведению портов в соответствие с требованиями международных Конвенций. Согласно методике Хелком (SSPA Отчет N№ 7596-1, 1996) общая вероятность аварии равна 0,4 на 1000 рейсов. Вероятность риска разлива принимается равной 0,05 на 1000 рейсов в открытом море и 0,25 в опасных местах. С учетом вероятной частоты аварии с посадкой на мель и столкновением средний размер нефтяного разлива может быть оценен как 1/48 от количества перевозимой за рейс нефти. Результаты расчетов объемов возможных разливов нефти на СМП и Балтике (наиболее экологически уязвимых морских районов России) приведены в таблице 1. В состав региональных ШРО входят представители крупных коммерческих компаний (судоходных, нефтеразведочных, нефтедобывающих и рыбопромысловых) военно-морского флота, пограничной службы, органов, контролирующих качество окружающей среды. К работе ШРО привлекаются владельцы аварийных объектов. В плане приведены права, распределение обязанностей и ответственности должностных лиц ШРО. Основная работа по ЛРН ложится на БАСУ, владельца основного количества оборудования ЛРН. На него или его представителя возлагается функция руководителя операциями на месте разлива. Операции ЛРН невозможны без соответствующего информационного обеспечения. В первую очередь это касается содержания необходимой информации, ее объема, порядка получения и передачи. Поэтому в плане приведена схема оповещения, процедура передачи и приема информации. Ее содержание и объем должны соответствовать требованиям OPRC и российского законодательства. В плане приводится пример алгоритма принятия решения о начале операций, дано краткое описание технологий ЛРН, порядок документирования операций ЛРН. Отмечается, что в зимних условиях ликвидация загрязнения возможна только в разводьях льда, подо льдом, толщина которого может достигать 2 м. Ликвидация нефти практически невозможна. Расходы по ЛРН, в том числе и компенсация за ущерб, возмещается за счет лица, ответственного за возмещение ущерба в случае инцидента, связанного с разливом нефти. Если это по каким-либо причинам невозможно, финансирование работ проводится из территориальных или федеральных экологических фондов, из резерва финансовых и материальных ресурсов субъектов Федерации, в зоне ответственности которых произошел разлив. В необходимых случаях по решению правительства возмещение вышеуказанных затрат производится из федерального бюджета. Оплата привлекаемых сил и средств, участвующих в операциях ЛРН, производится из резервного фонда администрации субъекта Федерации. В плане в виде приложений приведены карты экологической чувственности, представлена информация об объемах и направлениях транспортировки нефти, расчет вероятного объема разлива, краткое описание поведения разлитой нефти на открытой воде и в ледовых условиях, подробное описание природных и гидрометеорологических характеристик мест вероятных разливов нефти. В плане приведен перечень имеющегося оборудования и плавсредств, которые могут быть использованы для сбора и/или уничтожения разлитой нефти, схемы и способы их доставки к месту разлива нефти.

Способы очистки газовых выбросов в атмосферу.

Способ окисления горючих углеродистых вредных веществ в воздухе заключается в сжигании в пламени и образовании углекислого газа и воды. Способ термического окисления – в подогреве и подаче в огневую горелку. Каталитическое окисление с использованием твердых катализаторов заключается в том, что сернистый ангидрид проходит через катализатор в виде марганцевых составов или серной кислоты. Для очистки газов методом катализа с использованием реакций восстановления и разложения применяют восстановители (водород, аммиак, углеводороды, монооксид углерода). Нейтрализация оксидов азота достигается применением метана с последующим использованием оксида алюминия для нейтрализации на втором этапе образующегося монооксида углерода. Перспективен сорбционно-каталитический способ очистки особо токсичных веществ при температурах ниже температуры катализа. Адсорбционно-окислительный способ также представляется перспективным. Он заключается в физической адсорбции малых количеств вредных компонентов с последующим выдуванием адсорбированного вещества специальным потоком газа в реактор термокаталитического или термического дожигания. В крупных городах для снижения вредного влияния загрязнения воздуха на человека применяют специальные градостроительные мероприятия: зональную застройку жилых массивов, когда близко к дороге располагают низкие здания, затем – высокие и под их защитой – детские и лечебные учреждения; транспортные развязки без пересечений, озеленение.

Заключение

Во всех странах мира с развитой промышленностью ведутся работы, направленные на снижение и ликвидацию последствий загрязнения воздуха. Основные усилия направлены на предупреждение выбросов загрязнений в атмосферу. На всех действующих и новых теплоцентралях и тепловых электростанциях устанавливают газоочистное и пылеулавливающее оборудование. Предпринимаются меры по рациональному размещению тепловых электростанций. Одно из направлений, связанное с охраной окружающей среды, это увеличение эффективности использования энергии, борьба за её экономию.. Чтобы уменьшить негативные последствия работы тепловых двигателей, действуют в двух направлениях: с одной стороны, совершенствуют эти двигатели, повышая их КПД и уменьшая выброс вредных веществ, с другой стороны — используют энергосберегающие технологии. В странах, где эти технологии разрабатываются и применяются, потребление энергии на производство той же самой продукции в несколько раз ниже, чем в странах, которые только сейчас начинают уделять внимание энергосберегающим технологиям. Таким образом, нельзя сказать, что вопросу загрязнения транспортом не уделяется никакого внимания. Все больше обычные поезда заменяются электровозами, разрабатываются и уже выпускаются автомобили на аккумуляторных батареях, при современных темпах прогресса можно надеяться на то что вскоре появятся и экологически чистые авиационные и ракетные двигатели. Правительства принимают решения против загрязнения планеты. Об этом свидетельствует и принятая декларация. Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями.

|

В соответствии с предназначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля. Для того, чтобы получить механическую энергию, в двигателе автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и др.). Источник энергии при этом должен находиться непосредственно на автомобиле и периодически пополняться.

В соответствии с предназначением двигатель является источником механической энергии, необходимой для движения автомобиля. Для того, чтобы получить механическую энергию, в двигателе автомобиля преобразуется другой вид энергии (энергия сгорания топлива, электрическая энергия и др.). Источник энергии при этом должен находиться непосредственно на автомобиле и периодически пополняться.