ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Равновесие потребителя – это состояние, при котором он покупает товары по данным ценам в таких объемах, что расходует весь свой доход и максимизирует полезность.

Условие равновесия потребителя:

Pi - цена i-того блага. Соотношение между предельными полезностями любых благ равно соотношению их цен: MU1 : MU2 : … : MUn = P1 : P2 : … : Pn . Обозначим взвешенную предельную полезность через λ (MUi / Pi ), это будет предельная полезность денег. Таким образом, в равновесии предельные полезности денежных единиц при разных вариантах использования равны. В общем виде можно записать так: MUi = Pi λ. Это означает, что MU блага равняется предельным затратам потребителя.

18. Понятие и типы фирмы. Теории фирмы Фирма- хозяйственная единица, обладающая обособленным имуществом и оформленнымиправами, позволяющими ей осуществлять хозяйственную деятельность под свою имущественнуюответственность. Фирма представляет собой сложное экономическое явление. Вэкономической теории сложилось несколько концепций трактовки фирмы. Теории фирмы [edit]Неоклассическая теория фирмы Неоклассическая теория фирмырассматривает ее как производственную(технологическую) единицу, деятельность которой описываетсяпроизводственной функцией, а целью является максимизацияприбыли. Главная задача фирмы состоит в нахождении такого соотношенияресурсов, которое обеспечило бы ей минимальные издержки производства. В этойсвязи оптимизация размеров фирм постулировалась как результат действия эффектамасштаба. Однако опорные предпосылки неоклассическойтрактовки фирмы - заданность условий деятельности (совершенство информации,полная рациональность поведения, стабильность цен), игнорирование особенностейвнутренней организации (организационная структура, внутрифирменное управление),отсутствие альтернативности в выборе решений - делали ее мало пригодной длярешения практических задач. [edit]Институциональная теория фирмы Институциональная теория фирмы исходитиз того, что фирма является сложной иерархическойструктурой, действующей в условиях рыночнойнеопределенности. Главная задача анализа связывалась с объяснениемповедения фирмы в системе дорогостоящей и неполной информации, а в центрвнимания были поставлены вопросы о причинах многообразия видов фирм и ихразвития. Используя в качестве предпосылок наличиетрансакционных издержек (издержки осуществления сделок), а также присущийфирме неценовой метод распределения ресурсов, институциональная теория определяет фирму как альтернативный рыночному(ценовому) механизм осуществления сделок (управления ресурсами) в целяхэкономии трансакционных издержек. Другая предпосылка теории базируетсяна понимании того, что, являясь сложной иерархической организацией, фирмапредставляет собою совокупность отношений между вовлеченными в неевладельцами ресурсов. В этом смысле центральным аспектом анализа становитсяисследование проблемы распределения прав собственности, а сама фирма представляется в виде заключаемого между владельцамиресурсов контракта, призванного обеспечить наиболее эффективное использованиересурсов. Поскольку данный тип контракта базируется на добровольномпереуступлении властных правомочий одной стороной другой, то возникаетнеобходимость контроля поручителем исполнителя - проблема «принципал-агент»,в связи с чем возникают издержки контроля.Таким образом, фирма оказывается средоточением двух типов контрактов - внешних(рыночных), отражающих ее взаимодействие с рыночными институтами и связанных странсакционными издержками, а также внутренних, отражающих особенностивнутренней организации фирмы и связанных с издержками контроля. Поэтому фирма представляется образованием,позволяющим оптимизировать соотношение трансакционных издержек и издержекконтроля в процессе координации решений владельцев производственных ресурсов.Само же соотношение трансакционных издержек и издержек контроля будет выступатькритерием определения размеров фирмы. [edit]Поведенческие теории фирмы Бихевиористские (поведенческие) теории фирмы акцентируют свое внимание на активной роли фирм в экономике, их способности нетолько приспосабливаться к изменяющейся рыночной среде, но и изменять этусреду. Они исходят из невозможности максимизации какой-либо цели иконцентрируют внимание на исследовании функционирования внутренних структурфирмы и проблем принятия решений. В этом oтношенииможно выделить предпринимательскуюконцепцию фирмы, в которой фирма рассматривается как система взаимодействияразных уровней проявления предпринимательской функции (управления). Главнойзадачей является консолидация этой функции, и поведение фирмы определяется какрезультат взаимодействия разных уровней, предпринимательства. В даннойконцепции главный вопрос сводится к решению проблемы«принципал-агент», т.е. взаимодействия собственника и наемных управленцев.Поскольку «агенты» всегда располагают более полной информацией, они могутиспользовать это к собственной выгоде и в ущерб интересам собственника.Следствием этого может явиться отклонение от целей фирмы, рост издержек иснижение прибыли. Поэтому главная задача внутрифирменного управления сводится кобеспечению единонаправленности их (принципала и агента) целей в долгосрочнойперспективе, а условиями ее решения выступают дисциплина рынка и создание стимулирующихмеханизмов. Другой разновидностью этой теории является эволюционная концепция фирмы. Суть ее сводится к тому, что фирмаэволюционирует под воздействием внешних и внутренних факторов, а решенияпринимаются исходя из особенностей внутренней организации и сложившихся нафирме традиций. При этом у фирмы отсутствует единственный критерийоптимальности принятия решений и ее поведение меняется в зависимости отрыночной ситуации, сложившихся традиций и исторического опыта фирмы. [edit]Типы фирм Типология фирм может основываться на разных критериях - размере, особенностях организации, форме собственности, фирм.типе рыночного поведения. Исходя из рыночного поведения разделяю следующие типы [edit]Предпринимательская фирма Предпринимательская фирма представляет собой образование, которое принадлежит одному владельцу. Обычнымдля нее является объединение функций управления и собственности и нацеленностьна максимизацию прибыли. Чаще всего такие фирмы представлены небольшими поразмерам и специализированными по характеру деятельности хозяйственнымисубъектами, рыночное поведение которых в наибольшей степени соответствуетконкурентным признакам. [edit]Капиталистическая фирма Капиталистическая фирма - это принадлежащее многим владельцам капитала образование, имеющее сложнуюорганизационную структуру. Существующая в виде акционерного общества, онапредставляет собою крайнюю форму отделения собственности от управления. Целевыеустремления таких фирм обычно трудно выразить в определениях максимизации, таккак они имеют множественность целей.Для фирм капиталистического типа характерны стремление к закреплению и расширениюсвоей доли рынка и поиск оптимального соотношения между уровнем капитализацииприбыли и дохода на капитал. Поэтому именно в таких фирмах проблема «принципал-агент» проявляется наиболее остро. Рыночноеповедение капиталистической фирмы будет зависеть как от внешних условийфункционирования, так и от способности обеспечить координацию долгосрочныхцелей ее участников. [edit]Самоуправляющаяся фирма Самоуправляющаяся фирма - представляет собой образование, принадлежащее коллективу работников. Как самоэто явление, так и рыночное поведение самоуправляющихся фирм пока слабоисследованы. Теоретически, принимая вкачестве цели такой фирмы максимизацию трудового дохода, можно предположить,что кривая предложения самоуправляющейся фирмы будет иметь отрицательный наклон.Это обусловлено тем обстоятельством, что при росте предельного продукта трудаповышение рыночной цены продукции будет стимулировать фирму к использованиюбольшего количества труда, так как это способствует максимизации трудовогодохода. В итоге предложение фирмы будет увеличиваться по мере роста цены.Напротив, если предельный продукт труда снижается, то, стремясь достигнутьпоставленной цели, фирма будет сокращать занятость, а значит, и предложение.Учитывая, что рост предельного продукта чаще всего характерен для сравнительномалых значений переменного ресурса и имеет узкие рамки, уместно предположить,что кривая предложения самоуправляющейся фирмы будет иметь отрицательныйнаклон. Между тем, как свидетельствует практика, самоуправляющиеся фирмы нацеленыне на максимизацию дохода, а прежде всего на сохранение занятости, что собственнои обусловило их возникновение. Поэтому в действительности рыночное поведениесамоуправляющейся фирмы является более сложным, чем можно предположитьтеоретически. [edit]Государственная фирма Государственная фирма - обычно трактуется как фирма, принадлежащая государству. Более точно ее можнохарактеризовать как фирму, в которой определяющие решения в отношении еедеятельности принимаются государством или его органами. Обычно государственныефирмы рассматривают в качестве некоммерческих, финансируемых за счет общества идействующих вне конкурентного поля общественных институтов, деятельностькоторых направлена на максимизацию общественных выгод. Данной трактовке вполнесоответствует значительная часть государственных фирм, целевые ориентирыкоторых устанавливаются государством, а их функционирование носит характерестественных монополий, когда объем предложения и цена регулируютсягосударственными органами. Однако она отнюдь неправомерна в отношении той частигосударственных фирм, которые действуют в качестве предпринимательских предприятий.Поведение таких фирм, при всех особенностях управления ими, вполне согласуетсяс рыночными требованиями. Особо следует отметить, что в последние годы всебольшая часть государственных фирм трансформируется в структурыпредпринимательского типа при сохранении за ними статуса государственнойсобственности. Директорская фирма - представляет собой тип фирмы, ключевые решения в которой принимаютсяуправляющими. Такие фирмы характеризуются размытостью прав собственности и ориентированы на максимизацию выгод,получаемых менеджерами. И хотя хозяйственное поведение таких фирм нацеленона увеличение объема продаж,они характеризуются низкой эффективностью из-зазначительной доли административных издержек. Именно в силу чрезмернойразмытости прав собственности, последовавшей в результате ваучернойприватизации, тип директорской фирмы получил широкое распространение вроссийской экономике, где хозяйственное поведение этих фирм обусловливаетсяборьбой за выживание при устремлении директората к извлечению личной выгоды.

19. Теория производства. Производительность ресурсов Теория производства (Theory of production) – это теория, которая объясняет такую особенность экономической деятельности, как законы рыночного ценообразования на факторы производства, являющиеся, в свою очередь, ключевым звеном в понимании и объяснения процесса распределения ресурсов. Современная теория производства базируется на существующей концепции сокращающейся доходности или, можно сказать,предельного продукта. Теория учитывает, что все факторы производства, а точнее, капитал, труд и земля, взаимосвязанно участвуют в процессе создания продукта, причем эта связь проявляется как через уровень производительности каждого фактора производства, так и через установленную цену на него. Производительность характеризует эффективность нашей работы. Для измерения производительности экономисты определяют объём товаров и услуг, создаваемых на каждую единицу затрат. Затратой считается любой ресурс, используемый в производстве. Производительность обычно измеряется количеством единиц выпускаемой продукции на одного рабочего в час. Производительность зависит от: Качества трудовых ресурсов Качества машин и оборудования Эффективности использования ресурсов Деловой конъюнктуры Причины снижения производительности: Изменение рабочей силы Высокие затраты на энергию Уменьшение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) Рост отраслей инфраструктуры.

20. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль Как уже было отмечено, выручка – это доход от реализации продукции, а подиздержками понимаются затраты фирмы на производство и реализацию продукции. Разница между ними образует прибыль. Возможны две трактовки издержек, которые получили название бухгалтерских и экономических. Бухгалтерские издержки – это явные затраты, связанные с оплатой ресурсов, не принадлежащих самому предприятию, и учитывающиеся при расчете остающейся у него прибыли. К ним относятся: · амортизация основных средств: · расходы на сырье, комплектующие, энергию; · заработная плата рабочих и служащих; · арендные платежи; · оплата услуг сторонних лиц; · налоговые платежи; · выплата процентов по займам. Разница между выручкой и бухгалтерскими издержками образует бухгалтерскую (чистую хозяйственную) прибыль. Термин «бухгалтерские» означает учитываемые издержки и не должен трактоваться как затраты, рассчитанные по правилам бухгалтерского учета. Бухгалтерские издержки иногда называются внешними (explicit cost), так как они выражают стоимость ресурсов, находящихся в чужой собственности. Для сравнительной оценки разных вариантов инвестиций кроме бухгалтерских (явных) затрат необходимо также учитывать неявные – издержки упущенной выгоды. Предположим, что предприниматель, вложивший в дело капитал в 100 денежных единиц, полностью потребленный в течение года, произвел и реализовал к концу этого года продукцию на 110 денежных единиц, получив при этом 10 единиц бухгалтерской прибыли. Рентабельность его капитала составила 10%. Был ли экономически оправдан выбранный им вариант развития бизнеса, если годовая ставка процента, выплачиваемая банком по вкладам, составляла 15%? Очевидно, что нет. Выбранный вариант инвестиций принес ему убыток в 5 денежных единиц по сравнению с банковским депозитом. Данный пример показывает, что издержки упущенной выгоды, равные по величине доходам от лучшего из других вариантов развития бизнеса, должны рассматриваться как неявные издержки. Их можно назвать внутренними (implicit cost), так как они показывают скрытую стоимость ресурсов, принадлежащих самой фирме. В составе неявных издержек выделяют норму отдачи (скрытый процент на собственный капитал) и норму дохода (скрытую заработную плату самого предпринимателя). Явные (бухгалтерские) и неявные издержки в совокупности образуют экономические (альтернативные) издержки. Они показывают стоимость всех ресурсов, используемых фирмой – как собственных, так и заемных. Разница между выручкой и экономическими издержками составляет экономическую прибыль, то есть превышение бухгалтерской прибыли над доходностью лучшего из альтернативных вложений капитала. Получение предприятием нулевой экономической прибыли не означает, что его деятельность лишена экономического смысла. Это свидетельствует лишь о том, что его доходность равна доходности применения капитала в других вариантах его использования. В составе издержек выделяются затраты, связанные с невозвратными расходами – долгосрочными инвестициями в активы, не имеющими альтернативного применения. Остановить эти издержки не представляется возможным, поэтому они также получили название невозвратных. Представим, что предприниматель приобрел узкоспециализированное оборудование для производства продукции, которая не нашла спроса. Использовать его в других целях он не сможет, продать его также будет трудно. Следовательно, в ожидании появления спроса на продукцию такое оборудование будет храниться, подвергаясь физическому и моральному износу (амортизируя). Этот износ представляет собой пример невозвратных издержек.

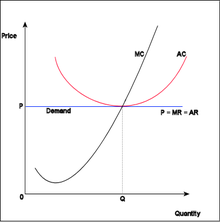

21. Равновесие фирмы в кратко и долгосрочном периодах В теории рынковкраткосрочным называетсяпериод, когда число фирм в отрасли и размер капитала каждой фирмы фиксированы, но фирмы могут изменить выпуск, изменяя количество переменных факторов, в частности труда. Цель фирмы — максимизация прибыли.Прибыль (П) — это разница между выручкой ( П = TR — ТС. Как выручка, так и затраты фирмы сеть функции выпуска ( Фирма максимизирует прибыль при таком выпуске, когда ее предельный доход становится равен предельным затратам: MR = МС. РавенствоMR =МС как условие максимизации прибыли можно обосновать логически. Каждая дополнительная единица выпуска приносит фирме какую-то дополнительную выручку (предельный доход), но и требует дополнительных затрат (предельные затраты). Если предельный доход превышает предельные затраты при некотором объеме выпуска, то фирма получает больше прибыли, производя еше одну единицу продукции. Напротив, если предельный доход при данном выпуске оказался ниже предельных затрат, фирма может увеличить прибыль, уменьшая выпуск на одну единицу. Если, наконец, предельный доход совпадает с предельными затратами, то никакое изменение производства не способно увеличить прибыль — достигнутый выпуск оптимален. Фирма находится в состоянии равновесия — для получения максимальной прибыли ей не надо ни увеличивать, ни сокращать свой выпуск. Поскольку предельный доход совершенно конкурентной фирмы равен цене товара, вышеприведенное равенство принимает вид: Р = МС. Если функция совокупных (переменных) затрат фирмы непрерывна и дифференцируема, то для нахождения равновесного выпуска совершенно конкурентной фирмы надо сначала найти функцию предельных затрат (взяв производную функции совокупных или переменных затрат по выпуску), а затем приравнять ее к цене товара. В долгосрочном периоде, в отличие от краткосрочного периода, все производственные ресурсы являются переменными. В результате фирма имеет большую, нежели в краткосрочном периоде, возможность изменять уровень выпуска. С другой стороны, в долгосрочном периоде может меняться и число фирм в отрасли. Оба эти фактора влияют на достижение долгосрочного равновесия на совершенно конкурентном рынке. Подотраслью в данном случае понимается множество производителей — фирм, предлагающих к продаже совершенно однородные товары. Отрасль находится в состояниидолгосрочного равновесия, когда ни одна из фирм нс стремится ни войти в отрасль, ни выйти из нее и когда ни одна из действующих в отрасли фирм нс стремится ни увеличить, ни сократить свой выпуск. Предположим, в отрасли действует очень большое количество фирм с одинаковыми функциями предельных и средних затрат. Выбирая свой уровень выпуска, отдельная конкурентная фирма ориентируется на рыночную цену (рис. 10.8).

Рис. 10.8. Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли В краткосрочном периоде при рыночной цене В долгосрочном периоде фирма имеет возможность увеличить производство. При этом для максимизации прибыли при той же цене ( Однако все остальные фирмы также увеличивают свое производство, что ведет к росту рыночного предложения (сдвигу кривой предложения вправо на рис. 10.8а) и снижению цены. С другой стороны, в отрасль вторгаются новые фирмы, привлеченные экономической прибылью, что способствует дальнейшему увеличению предложения. Такой рост предложения продолжается до тех пор, пока кривая предложения не приходит из положения На рис. 10.86 видно, что в условиях долгосрочного равновесия при совершенной конкуренции достигаются равенства Р = LMC = LAC. Иными словами, рыночная цена, по которой фирма продает свою продукцию, равна ее долгосрочным предельным затратам и одновременно — минимальным долгосрочным средним затратам. Подведем итоги: в условиях совершенной конкуренции, когда фирмы могут свободно покидать отрасль и входить в нее,ни одна фирма не в состоянии в длительном периоде получать экономическую прибыль(сверхприбыль); совершенная конкуренция ведет к эффективному использованию имеющихся ресурсов. Дело здесь в том, что экономически эффективное производство означает выпуск, при котором затраты на единицу продукции (долгосрочные средние затраты) минимальны. Именно к таким объемам выпуска и приходят, в конечном счете, все совершенно конкурентные фирмы.

22. Модель рынка совершенной конкуренции Совершенная, свободная или чистая конкуренция — экономическая модель, идеализированное состояние рынка, когда отдельные покупатели и продавцы не могут влиять на цену, но формируют её своим вкладом спроса и предложения. Другими словами это такой тип рыночной структуры, где рыночное поведение продавцов и покупателей заключается в приспособлении к равновесному состоянию рыночных условий. Признаки совершенной конкуренции: бесконечное множество равноценных продавцов и покупателей однородность и делимость продаваемой продукции отсутствие барьеров для входа или выхода с рынка высокая мобильность факторов производства равный и полный доступ всех участников к информации (цены товаров) В случае, когда хотя бы один признак отсутствует, конкуренция называется несовершенной. В случае, когда эти признаки искусственно удаляются с целью занятия монопольного положения на рынке, ситуацию именуют недобросовестная конкуренция. В некоторых странах одним из широко используемых видов недобросовестной конкуренции является дача взяток в явном и неявном виде различным представителям государства в обмен на различного рода преференции. Давид Рикардо выявил закономерную в условиях совершенной конкуренции тенденцию к снижению экономической прибыли каждого из продавцов. В реальной экономике биржевой рынок наиболее походит на рынок совершенной конкуренции. В ходе наблюдения за явлениями экономических кризисов был сделан вывод, что подобная форма конкуренции обычно терпит фиаско, выйти из которого можно лишь благодаря внешнему вмешательству.

23. Модели рынка несовершенной конкуренции Несовершенная конкуренция (Imperfect competition) — конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят. В отличие от модели рынка совершенной конкуренции, которая является абстракцией и практически не существует в реальной жизни, а только в теории, рынок несовершенной конкуренции встречается практически повсеместно. Большинство реальных рынков в современной экономике — это рынки несовершенной конкуренции. Признаки несовершенной конкуренции: наличие входных барьеров в отрасль; дифференцированность продукции; основная доля продаж приходится на одного или нескольких производителей-лидеров; возможность контролировать полностью или частично цену на свою продукцию. В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы (т.е. когда MC = MR) наступит тогда, когда средние издержки не достигнут своего минимального уровня, а цена будет выше средних издержек: (MC = MR) < AC < P Примеров рынков несовершенной конкуренции можно привести привеликое множество. К ним можно отнести рынок газированных напитков во главе с компаниями-лидерами Coca-Cola и Pepsi, рынок автомобилей (Toyota, Honda, BMW и др.), рынок бытовой техники и электроиники (Samsung, Siemens, Sony) и др. Существуют такие виды несовершенной конкуренции как монополия, олигополия и монополистическая конкуренция.

23. Рынок факторов производства. Равновесие фирмы Рынки факторов производства — это рынки труда, капитала, земли, полезных ископаемых, информации, знаний, интеллектуальных способностей, предпринимательского таланта. Важную роль играет использование первичных ресурсов — труда, капитала и земли. Рынки факторов производства имеют свои особенности, которые необходимо учитывать. Все факторы производства, используемые в хозяйственной деятельности, можно разделить на две группы: 1) материальные, к которым относятся капитал и земля; 2) социальные, в составе которых выделяют труд и предпринимательский талант. В современной экономике рынки факторов производства выполняют разнообразные функции, благодаря которым обеспечивается ресурсное обеспечение всех субъектов хозяйственной деятельности, решаются задачи рационального использования ограниченных ресурсов, формируются хозяйственные связи, решается проблема: что, как и для кого производить. Наиболее просто спрос на факторы производства — ресурсы определяется в предположении, что фирма приобретает какой-то ресурс на конкурентном рынке и продает свою продукцию тоже на конкурентном рынке. Спрос на ресурсы как производный спрос. Спрос на ресурсы является производным от спроса на готовые товары и услуги, которые производятся с помощью данных ресурсов. Они удовлетворяют потребности потребителя косвенно, через производство товаров и услуг. Предельный продукт в денежной форме (MRP). Производный характер спроса на ресурсы означает, что он будет зависеть от: 1) производительности ресурса при создании товара; 2) рыночной стоимости, или цены, товара, произведенного с помощью данного ресурса. Роль производительности и цены продукта при определении спроса на ресурс можно видеть на примере, приведенном в табл. 5.1. Предположим, что фирма приобретает один переменный ресурс для своего производства, пусть это будет труд. Данные в столбцах 1—3 табл. 5.1 определяются законом убывающей доходности, в соответствии с которым предельный продукт какого-либо ресурса (MP) по мере роста объемов его использования сокращается. В столбце 4 даются сведения о цене продукта, которая на конкурентном рынке постоянна. Умножая данные в столбцах 2 и 4, получаем общий доход в столбце 5. Тогда легко вычислить предельный продукт в денежном выражении (MRP) — прирост общего дохода в результате применения каждой дополнительной единицы переменного вводимого фактора производства, который указан в столбце 6. Правило использования ресурсов: MRP = MRC. Чтобы максимизировать прибыль, фирма должна использовать дополнитель- ные единицы любого данного вида ресурса до тех пор, пока каждая последующая единица дает прирост общего дохода фирмы, а не общих издержек. Исходя из определения MRP показывает, каков прирост общего дохода в результате использования каждого последующего нанятого рабочего. Предельные издержки на ресурсы MRC. Величина, на которую каждая дополнительная единица ресурса дает прирост издержек на ресурсы, называется предельными издержками на ресурсы (MRC). Для фирмы будет прибыльным применять дополнительные единицы ресурса до тех пор, пока MRP данного ресурса не станет равен MRC. Если число рабочих таково, что MRC последнего рабочего превышает MRP, то фирма нанимает рабочих, которые не окупают себя. Таким образом, MRPотражает спрос фирмы на ресурс, в частности на рабочую силу, который иллюстрируется графиком на рис. 5.1. MRP — спрос производителя на ресурс. На чисто конкурентном рынке труда ставка заработной платы устанавливается совокупным рыночным предложением труда и рыночным спросом на труд. Отдельная фирма не может влиять на эту ставку заработной платы. В этих условиях совокупные издержки на рассматриваемый период возрастают точно на величину существующей ставки заработной платы для каждого нанимаемого дополнительного рабочего, т.е. MRC равно ставке заработной платы.

25. Рынок труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда Рынок труда — сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. Через него осуществляется продажа рабочей силы на определенный срок. Особенность рынка труда и его механизма: объектом купли-продажи на нем является право на использование рабочей силы, знаний, квалификации и способностей к трудовому процессу.[1] В широком смысле рынок труда — система социально-экономических и юридических отношений в обществе, норм и институтов, призванных обеспечить нормальный непрерывный процесс воспроизводства рабочей силы и эффективное использование труда.[1] Отношения на рынке труда регулируются общественными и государственными институтами[1] Рынок труда — важная часть любой экономической системы, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста этой системы. В то же время рынок труда является ключевым элементом социально-экономической политики, проводимой властными структурами. Таким образом, рынок труда испытывают на себе одновременно влияние и социальной, и экономической политики региона или государства в целом. Эти отношения противоречивы в силу действия законов спроса и предложения. В процессе обмена устанавливается состояние их временного равновесия, которое выражается определенным уровнем занятости и оплатой труда.[1] Спрос на рабочую силу в условиях свободной конкуренции формируется под влиянием двух основных показателей: реальной заработной платы и стоимости предельного продукта труда (продукта труда, произведенного последним нанятым работником). Предложение труда прямо зависит от уровня оплаты труда: чем выше зарплата, тем выше уровеньпредложения рабочей силы. Рынок труда зачастую является самым точным детектором социального положения населения той или иной страны. Возникновение рынка труда связано со становлением рыночных отношений и развитием капитализма. Именно свободный труд, когда работник может уволиться в любой момент, и не «привязан» к предприятию как крестьянин в феодальную эпохухарактеризует процесс уничтожения феодализма и рождения капитализма. В настоящее время мобильность трудовых ресурсов — один из важнейших параметров, при которых возможен экономический рост в экономике вообще. Мобильность трудовых ресурсов характеризуется реальными возможностями работников и их семей переехать в другие местности для выбора места проживания, где они могут иметь более выгодные предложения по найму. Таким образом, мобильность трудовых ресурсов способствует более высокой эффективности и производительности в экономике.

26. Безработица: понятие, виды, социально-экономические последствия Безработица — социально-экономическое явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющихэкономически активное население. Уровень безработицы — количественный показатель, позволяющий сравнить безработицу для разной численности населения (для разных стран или для разных периодов одной и той же страны). Уровень безработицы рассчитывается как отношение числа безработных к общему числу занятых в хозяйстве или к численности интересующей группы населения (безработица среди женщин, молодёжи, сельского населения и т. п.). Чаще всего выражается в процентах. Выделяют следующие виды безработицы: Добровольная — связана с нежеланием людей работать, например, в условиях понижения заработной платы. Добровольная безработица усиливается во время экономического бума и снижается при спаде; её масштабы и продолжительность различны у лиц разных профессий, уровня квалификации, а также у различных социально-демографических групп населения. Вынужденная (безработица ожидания) — возникает, когда работник может и хочет работать при данном уровне заработной платы, но не может найти работу. Причиной является нарушение равновесия на рынке труда из-за негибкости заработной платы (вследствие законов о минимуме заработной платы, работы профсоюзов, поднятие заработной платы для улучшения качества труда и т. п.). Когда реальная зарплата находится выше уровня, соответствующего равновесию спроса и предложения, предложение на рынке труда превышает спрос на него. Количество претендентов на ограниченное число рабочих мест увеличивается, а вероятность реального трудоустройства уменьшается, что повышает уровень безработицы. Разновидности вынужденной безработицы: циклическая — вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе. Представляет собой разницу между уровнем безработицы в текущий момент экономического цикла и естественным уровнем безработицы. Для разных стран естественным признаётся разный уровень безработицы. сезонная — зависит от колебаний в уровне экономической активности в течение года, характерных для некоторых отраслей экономики. технологическая — безработица, связанная с механизацией и автоматизацией производства, в результате которой часть рабочей силы становится излишней либо нуждается в более высоком уровне квалификации. Зарегистрированная — незанятое население, занимающееся поиском работы и официально взятое на учёт. Маргинальная — безработица слабо защищённых слоёв населения (молодёжи, женщин, инвалидов) и социальных низов. Неустойчивая — вызывается временными причинами (например, при добровольной смене работниками мест работы или увольнении в сезонных отраслях промышленности). Структурная — обусловлена изменениями в структуре спроса на труд, когда образуется структурное несовпадение между квалификацией безработных и требованием свободных рабочих мест. Структурная безработица обуславливается масштабной перестройкой экономики, изменениями в структуре спроса на потребительские товары и в технологии производства, ликвидацией устаревших отраслей и профессий, причём существует 2 типа структурной безработицы: стимулирующая и деструктивная. Институциональная — безработица, возникающая в случае вмешательства государства или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в естественном рыночном хозяйстве. Фрикционная — время добровольного поиска работником нового места работы, которое устраивает его в большей степени, нежели прежнее рабочее место. Скрытая: формально занятые, но фактически безработные лица; в результате спада производства рабочая сила используется не полностью, но и не увольняется[7]. наличие лиц, желающих работать, но не зарегистрированных в качестве безработных. Отчасти скрытая безработица представлена людьми, переставшими искать работу[8]. Издержки безработицы недополученный выпуск продукции — отклонение фактического ВВП от потенциального в результате неполного использования совокупной рабочей силы (чем выше уровень безработицы, тем больше отставание ВВП); сокращение доходной части федерального бюджета в результате уменьшения налоговых поступлений и снижения выручки от реализации благ; прямые потери в личных располагаемых доходах и снижение уровня жизни лиц, ставших безработными, и членов их семей; рост затрат общества на защиту работников от потерь, вызванных безработицей: выплату пособий, реализацию программ по стимулированию роста занятости, профессиональную переподготовку и трудоустройство безработных и т. д.

27. Система национальных счетов и макроэкономические показатели Система национальных счетов — это система взаимосвязанных показателей и классификаций (например, в виде таблиц), применяемая для описания и анализа макроэкономических процессов страны в условиях рыночной экономики. СНС связывает важнейшие макроэкономические показатели: объемы выпуска товаров и услуг, совокупные доходы и расходы. Также она позволяет представить ВВП (ВНП) на всех основных стадиях: производство, распределение, перераспределение, пользование СНС выполняет несколько важных функций, среди которых: измерение объемов производства за определенный промежуток времени выявление существующих тенденций в экономике организация экономической политики государства. К показателям, связанным с СНС, относят: Валовой внутренний продукт (ВВП), Валовой национальный продукт(ВНП), валовой национальный располагаемый доход, конечное потребление, валовое накопление, национальное сбережение; чистое кредитование и чистое заимствование (см. Счет финансовых операций), Национальное богатство, Сальдо внешней торговли. ВВП - это основной показатель, характеризующий объем производства. Он представляет собой конечную стоимость всех товаров и услуг, произведенных в стране в течение определенного промежутка времени (обычно - года). ВВП может рассчитываться: производственным методом (сумма валовой добавленной стоимости), методом конечного использования (сумма компонентов конечного использования), распределительным методом (сумма первичных доходов).

28. Модель макроэкономического равновесия: совокупный спрос Модель AD-AS (модель совокупного спроса и совокупного предложения) — макроэкономическаямодель, рассматривающая макроэкономическое равновесие в условиях изменяющихся цен в краткосрочном и долгосрочном периодах[1][2]. Впервые она была выдвинута Джоном Мейнардом Кейнсом в его работе «Общая теория занятости, процента и денег»[3]. Это основа современной макроэкономики, и она признана широким кругом экономистов от монетаристских сторонников laissez-faire, таких как Милтон Фридман, до социалистических «пост-Кейнсианских» сторонников экономического интервенционизма, таких как Джоан Робинсон[3]. Данная модель показывает поведение совокупного спроса и совокупного предложения, и описывает их влияние на общий уровень цен и совокупный выпуск (или реальный ВВП, иногдаВНП) в экономике. Модель AD-AS может быть использована для демонстрации многих макроэкономических событий, таких как фазы экономических циклов и стагфляция[2]. С точки зрения абстракции, имеет Ж-образную форму.

Совокупный спрос

Сдвиг кривой совокупного спроса вправо влечет за собой повышение уровня цен и увеличение совокупного выпуска Основная статья: Совокупный спрос Важным показателем в модели AD-AS является кривая совокупного спроса. Данная функция объясняет сумму всех возможных спросов макроэкономических агентов: домохозяйств, фирм, государства и иностранного сектора[4]. Таким образом, совокупный спрос строится из суммы следующих показателей: Потребительские расходы — спрос домохозяйств на товары и услуги[4] Инвестиции — спрос фирм на товары и услуги с целью максимизации собственной прибыли в будущем[4] Государственные закупки товаров и услуг — государственные издержки на такие критерии, как заработная плата государственным служащим, закупки оборудования для государственных подразделений, и т. п.[4] Чистый экспорт — разница между экспортом из страны и импортом в страну[4] Функция совокупного спроса строится как сумма всех четырех перечисленных параметров. Математическим языком,

Совокупный спрос можно изобразить несколькими способами. Широко известной моделью данной функции служит так называемый «Кейнсианский крест»[5], в котором кривая совокупного спроса имеет положительный наклон. Однако, в модели AD-AS, кривую совокупного спроса, наоборот, принято изображать бесконечно убывающей функцией. Этому существуют три основных объяснения (эффекта). Первый, выдвинутый французским экономистом Артуром Пигу, гласит, что при увеличении общего уровня цен, уменьшается реальное богатство человека, что приводит к снижению потребления товаров и услуг домохозяйствами, а это, соответственно, приводит к снижению величины совокупного спроса[4]. Джон Мейнард Кейнс посчитал иначе. Он предположил, что при увеличении уровня цен естественно растет спрос на деньги. Это приводит к росту банковской ставки процента, поскольку увеличивается спрос на заемные средства. От высокой ставки процента страдают инвесторы, что ведет к снижению инвестиций в экономику, а следовательно, и величины совокупного спроса[4]. Более современные экономисты, Роберт Манделл и Джон Флеминг, посчитали, что при увеличении уровня цен в стране падает ее экспорт, так как национальные товары, в данном случае, становятся дороже как для иностранцев, так и для местных жителей, что, в свою очередь, ведет к увеличению объемов импорта. Данный дисбаланс снижает чистый экспорт, а следовательно, и величину совокупного спроса. Таким образом, кривая совокупного спроса обратно пропорциональна уровню цен[4].

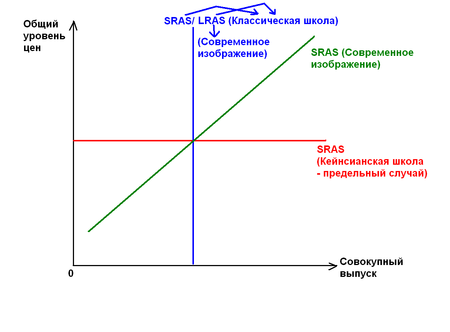

29. Модель макроэкономического равновесия: совокупное предложение Совокупное предложение

Так изображали совокупное предложение представители разных школ Кривая совокупного предложения имеет более «спорную» историю. Представители классической макроэкономической школы считали, что совокупное предложение не зависит от уровня цен. Таким образом, классики изображали данную кривую перпендикулярно оси совокупного выпуска[6]. Позже, истовые приверженцы Кейнсианской школы, наоборот, предположили, что совокупное предложение никоим образом не зависит от уровня совокупного выпуска. Поэтому, экстремальные кейнсианцы изображали эту функцию параллельно оси совокупного выпуска[6]. В наше время существуют и такой, и другой виды графического представления кривой совокупного предложения. Строго вертикально в наши дни строят совокупное предложение в долгосрочном периоде, а кривая, изображенная с положительным наклоном, является совокупным предложением в краткосрочном периоде[6]. Имеются как ценовые факторы, влияющие на совокупное предложение, так и неценовые. Ценовые влияют только на краткосрочное предложение. Любые изменения в издержках фирм отражаются на совокупном предложении экономики, при этом, обратно пропорционально[6]. Это означает, что, к примеру, на каждую дополнительную единицу затрат фирмы сокращают предложение своих товаров и услуг на определенное количество. Неценовые факторы воздействуют на совокупное предложение любого вида, как на краткосрочное, так и на долгосрочное. К таким факторам можно отнести количество ресурсов, производительность ресурсов, качество физического, человеческого капитала, технологический прогресс и тому подобные критерии. Как правило, увеличение значений данных факторов зависимыпрямо пропорционально совокупному предложению[6]. Так, например, если в стране улучшается качество образования, и из учебных заведений выпускаются более подготовленные специалисты, кривая совокупного предложения смещается вправо и вниз.

30. Деньги: понятие, виды и формы Де́ньги — специфический товар, который является универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. Виды денег Действительные деньги (выражены золотом, серебром или другими драгоценными металлами) — это деньги номинал которых соответствует реальной стоимости, то есть стоимости металла из которого они изготовлены. Сейчас все современные денежные системы основываются на фиатных деньгах (то есть знаках стоимости, заместителях реальных денег). Но исторически выделяют четыре основных вида денег: товарные, обеспеченные, фиатные и кредитные. Товарные деньги Товарные (вещественные, натуральные, действительные, настоящие) деньги — деньги, в роли которых выступает товар, обладающий самостоятельной стоимостью и полезностью. Они могут использоваться не только в качестве денег: например, золотуюмонету можно переплавить в ювелирное украшение. Именно такими деньгами являются все виды товаров, которые выступали эквивалентами на начальных этапах развития товарного обращения (скот, зерно, меха, жемчужины, ракушки и т. п.), а также металлические деньги — медные, бронзовые, серебряные, золотые, платиновые полновесные монеты. Адам Смит рассказывал, что в его время (XVIII век) в некоторых шотландских селениях между рабочими был распространён обычай платить торговцам вместо мелкой монеты железными гвоздями, которые охотно принимались и имели вполне определённую стоимость. То же самое говорит и Шевалье про каменноугольные округа Франции. В конце XIX века Швейнфурт нашёл у племени бонго (в Судане) использование в качестве денег железных наконечников копий и лопаты. Разные товары и сегодня выполняют роль денег в специфических условиях. Например, сигареты у заключённых и военнопленных,водка[6] и сахар в периоды экономических кризисов, оружие и боеприпасы в местах вооружённых конфликтов. В условиях голода и инфляции продукты длительного хранения могут стать средством накопления для зажиточных людей. Но постепенно товарные деньги уходят из оборота. Они неудобны для частого обращения, так как слишком тяжелы, неделимы или портятся при хранении. Но самое главное — они слишком дороги в изготовлении. Ведь стоимость их изготовления должна соответствовать их номиналу, иначе натуральные деньги не будут исполнять роль идеального товара, выступающего эквивалентом стоимости других товаров. В то же время, с развитием экономики потребность в деньгах увеличивается, что делает денежную систему государства слишком дорогой. Стоимость денег в такой экономике всегда сопоставима с размерами ВВП, то есть слишком много ресурсов направляется не на производство товаров и услуг, а на производство денег, что сокращает общий производственный потенциал страны. В настоящее время товарные деньги используются как средство сбережения и для коллекций (инвестиционная монета). ]Обеспеченные деньги См. также: Ассигнационный рубль, Серебряный рубль и Золотой рубль Обеспеченные (разменные, представительские) деньги — деньги, в роли которых выступают знаки или сертификаты, которые могут быть обменены по предъявлению на фиксированное количество определённого товара или товарных денег, например на золото или серебро. Фактически, обеспеченные деньги являются представителями товарных денег. Считается, что первые обеспеченные деньги появились в Древнем Шумере, где для оплаты использовались фигурки овец и коз из обожжённой глины. Эти фигурки могли быть обменены по предъявлению на живых овец и коз. Первоначально банкноты удостоверяли наличие соответствующего количества полновесной монеты и являлись обеспеченными деньгами. Однако на сегодня, после отмены золотого стандарта, банкноты больше не гарантируются обменом на фиксированный товар и превратились в символические деньги, сохранив прежнее название. ]Фиатные деньги Фиатные (символические, бумажные, декретированные, ненастоящие) деньги — деньги, не имеющие самостоятельной стоимости или она несоразмерна с номиналом. Фиатные деньги не имеют ценности, но способны выполнять функции денег, поскольку государство принимает их в качестве уплаты налогов, а также объявляет законным платёжным средством на своей территории. На сегодня основной формой фиатных денег являются банкноты и безналичные деньги, находящиеся на счёте в банке. При этом понятие «безналичные деньги» условно, так как речь идёт по существу о безналичных (безденежных) расчётах, то есть о расчётах должников скредиторами без использования наличных денег. При расчётах наличными деньгами собственник денежных купюр (банкнот) непосредственно использует их по своему усмотрению, а при безналичных расчётах управомоченное лицо предъявляет к банку соответствующие требования, исполнение которых от него уже не зависит. Это же относится к единицам стоимости электронных нефиатных платёжных систем (разновидностьэлектронных денег). С распространением платёжных карт и электронных денег, банкноты постепенно вытесняются из обращения. [править]Кредитные деньги Кредитные деньги — это права требования в будущем в отношении физических или юридических лиц, специальным образом оформленный долг, обычно в форме передаваемойценной бумаги, которые можно использовать для покупки товаров (услуг) или оплаты собственных долгов. Оплата по таким долгам обычно производится в определённый срок, хотя есть варианты, когда оплата производится в любое время по первому требованию. Кредитные деньги несут в себе риск неисполнения требования. Примеры кредитных денег: вексель, чек.

31. Инфляция: понятие и виды, измерение, издержки Инфля́ция (лат. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости. Причины инфляции В экономической науке различают следующие причины инфляции:[1][2] Рост государственных расходов, для финансирования которых государство прибегает к денежной эмиссии, увеличивая денежную массу сверх потребностей товарного обращения. Наиболее ярко выражено в военные и кризисные периоды. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт массового кредитования, причём финансовый ресурс для кредитования берется не из сбережений, а эмиссии необеспеченной валюты. Монополия крупных фирм на определение цены и собственных издержек производства, особенно в сырьевых отраслях. Монополия профсоюзов, которая ограничивает возможности рыночного механизма определять приемлемый для экономики уровень заработной платы. Сокращение реального объема национального производства, которое при стабильном уровне денежной массы приводит к росту цен, так как меньшему объему товаров и услуг соответствует прежнее количество денег. В ходе особо сильных инфляций, как например в России во время Гражданской войны, или Германии 1920-х гг. денежное обращение может вообще уступить место натуральному обмену. [править]Монетаристкий взгляд на причины инфляции

Inflation is closely related to growth in money supply (using the M2 definition) over the long-run. Подробнее по этой теме см.: Монетаризм. Монетаризм считает, что инфляция вызвана в основном денежными факторами, то есть финансовой политикой государства.[3] Милтон Фридманутверждал, что «Инфляция всегда и везде является денежным феноменом».[4] Монетаристы считают, что формула влияния денежного обращения на инфляцию такова:

где

[править]Виды инфляции Неравномерный рост цен по товарным группам порождает неравенство норм прибылей, стимулирует отток ресурсов из одного сектора экономики в другой (в России из промышленности и сельского хозяйства в торговлю и финансово-банковский сектор). Типы инфляции: Инфляция спроса — порождается избытком совокупного спроса по сравнению с реальным объемом производства (дефицит товара). Инфляция предложения (издержек) — рост цен вызван увеличением издержек производства в условиях недоиспользованных производственных ресурсов. Повышение издержек на единицу продукции сокращает объем предлагаемой производителями продукции при существующем уровне цен. Сбалансированная инфляция — цены различных товаров остаются неизменными относительно друг друга. Несбалансированная инфляция — цены различных товаров изменяются по отношению друг к другу в различных пропорциях. Прогнозируемая инфляция — это инфляция, которая учитывается в ожиданиях и поведении экономических субъектов. Непрогнозируемая инфляция — становится для населения неожиданностью, так как фактический темп роста уровня цен превышает ожидаемый. Адаптированные ожидания потребителей — изменение потребительской психологии. Часто возникает в результате распространения информации о будущей потенциальной инфляции. Повышенный спрос на товары позволяет предпринимателям поднимать цены на эти товары. Подавление инфляции характеризуется внешней стабильностью цен при активном вмешательстве государства. Административный запрет повышать цены обычно приводит к нарастающему дефициту тех товаров, на которые цены должны были бы повыситься без государственного вмешательства, не только из-за первоначального повышенного спроса, но и в результате снижения предложения. Государственное субсидирование разницы в ценах для производителя или потребителя не сокращает предложение, но дополнительно стимулирует спрос. В зависимости от темпов роста различают: Ползучую (умеренную) инфляцию (рост цен менее 10 % в год). Западные экономисты рассматривают её как элемент нормального развития экономики, так как, по их мнению, незначительная инфляция (сопровождаемая соответствующим ростом денежной массы) способна при определенных условиях стимулировать развитие производства, модернизацию его структуры. Рост денежной массы ускоряет платежный оборот, удешевляет кредиты, способствует активизации инвестиционной деятельности и росту производства. Рост производства, в свою очередь, приводит к восстановлению равновесия между товарной и денежной массами при более высоком уровне цен. Средний уровень инфляции по странам ЕС за последние годы составил 3—3,5 %. Вместе с тем всегда существует опасность выхода ползучей инфляции из-под государственного контроля. Она особенно велика в странах, где отсутствуют отработанные механизмы регулирования хозяйственной деятельности, а уровень производства невысок и характеризуется наличием структурных диспропорций; Галопирующую инфляцию (годовой рост цен от 10 до 50 %). Опасна для экономики, требует срочных антиинфляционных мер. Преобладает в развивающихся странах; Гиперинфляцию (цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких тысяч и даже десятков тысяч процентов в год). Возникает за счёт того, что для покрытия дефицита бюджета правительством выпускается избыточное количество денежных знаков. Парализует хозяйственный механизм, при ней происходит переход к бартерному обмену. Обычно возникает в военные или кризисные периоды. Используют также выражение хроническая инфляция для длительной во времени инфляции. Стагфляцией называют ситуацию, когда инфляция сопровождается падением производства (стагнацией).

32. Понятие и структура финансового рынка Финансовый рынок (от лат. financia — наличность, доход) в экономической теории — система отношений, возникающая в процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве актива-посредника. На финансовом рынке происходит мобилизация капитала, предоставление кредита, осуществление обменных денежных операций и размещение финансовых средств в производстве. А совокупность спроса и предложения на капитал кредиторов и заёмщиков разных стран образует мировой финансовый рынок. Исторически сформировались две основные модели финансовых рынков: финансовая система, ориентированная на банковское финансирование — bank based financial system, так называемая континентальная модель, — и финансовая система, ориентированная на рынок ценных бумаг и систему институциональных инвесторов (страховые компании, инвестиционные и пенсионные фонды) — market based financial system, или англо-американская модель. Для англо-американской модели характерна ориентация на публичное размещение ценных бумаг и высокий уровень развития вторичного рынка, который по объему значительно больше вторичного рынка стран континентальной Европы. Для континентальной модели характерен высокий уровень концентрации акционерных капиталов при небольшом количестве акционеров и непубличности размещения ценных бумаг, а вторичный рынок не так развит. В конце ХХ — в начале ХХІ веков во многих европейских странах финансовые рынки начали приобретать черты англо-американской модели, и происходит постепенное сближение, конвергенция континентальной и англо-американской моделей финансовых рынков.

Финансовый рынок подразделяется на: Рынок капиталов Рынок акционерного капитала (рынок акций) Рынок долгового капитала (рынок облигаций и векселей) Денежный рынок Рынок производных инструментов (деривативов) Валютный рынок (форекс)

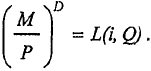

33. Спрос на деньги: подход неоклассической школы, неокейнсианской школы, современная теория спроса на деньги. Спрос на деньги (Demand for money) (MD) – это спрос на ликвидные активы (обычно агрегат М2), которые люди желают иметь в определенный момент времени, при данном уровне дохода. В национальной экономике спрос на деньги растет вместе с увеличением дохода, вместе со снижением процентной ставки, с уменьшением скорости оборота денег. Спрос на деньги определяется двумя основными мотивами: спросом на деньги для сделок (трансакционный спрос) и спросом на деньги со стороны активов. Трансакционный спрос тем выше, чем больше объем национального продукта в стране, так как при этом больше совершается сделок. Спрос на деньги зависит и от уровня цен: чем они выше, тем больше требуется денег. Трансакционный спрос на деньги зависит от скорости оборота денег, хотя по данному вопросу экономисты не пришли к единому мнению. Разделив номинальный национальный продукт на скорость оборота денег, мы получим трансакционный спрос на деньги. Тот же результат получим и умножением номинального продукта на долю номинальных денежных остатков в национальном продукте. Спрос на деньги со стороны активов определяется тем, что свои финансовые активы (накопления в нематериальной форме) рыночные агенты стремятся распределить так, чтобы уменьшить риск (повысить надежность) и увеличить доходность, сохраняя определенный уровень ликвидности. Для этого активы распределяют примерно на три части, вкладывая деньги в покупку акций, государственных облигаций и сохраняя деньги в наличной форме. Спрос на деньги со стороны активов тем выше, чем ниже ставка процента, так как при высокой ставке процента предпочтение будет отдано менее ликвидным (более доходным) активам, чем наличным деньгам. Предпочтение ликвидности есть отказ от возможного дохода. Это альтернативная стоимость хранения денег, или вмененные издержки их хранения. Они тем выше, чем больше доход, от которого отказывается владелец денег, сохраняя их в виде наличности. Следовательно, вмененные издержки хранения денег равны упущенной выгоде владельца денег и она тем больше, чем выше ставка процента. Как мы увидим дальше, государство, изменяя ставку процента (ставку рефинансирования), изменит и альтернативную стоимость хранения денег, а следовательно, изменится и спрос на деньги. В своем анализе классики делают упор на трансакционный спрос, а кейнсианцы - на портфельный подход1. Объединяя эти два подхода, можно выделить три фактора спроса на деньги: Уровень дохода (объем ВВП). Скорость обращения денег. Номинальная ставка процента. Считая скорость обращения денег неизменной, функцию спроса на реальные деньги (спроса на реальные денежные остатки) можно представить следующим образом:

Спрос на деньги как на ликвидные активы (L) зависит от номинальной ставки процента (i) и реального объема выпуска (Q). Заменив обозначение дохода "Q", на "V", под которым мы понимаем ВВП, ЧНП, НД, мы получим следующее уравнение:

|

где MUi – предельная полезность i-того блага;

где MUi – предельная полезность i-того блага; ) и совокупными затратами фирмы(

) и совокупными затратами фирмы(  ):

): ). Поскольку в функции выручки (TR = Р * q) рыночная цена неподконтрольна совершенно конкурентной фирме, задача последней состоит в определении выпуска, при котором ее прибыль станет максимальной.

). Поскольку в функции выручки (TR = Р * q) рыночная цена неподконтрольна совершенно конкурентной фирме, задача последней состоит в определении выпуска, при котором ее прибыль станет максимальной.

(рис. 10.8а) фирма выбирает выпуск (

(рис. 10.8а) фирма выбирает выпуск (  ), соответствующий точке пересечения линии цены и кривой краткосрочных предельных затрат (МС — рис. 10.86). При этом она получает экономическую прибыль, равную площади

), соответствующий точке пересечения линии цены и кривой краткосрочных предельных затрат (МС — рис. 10.86). При этом она получает экономическую прибыль, равную площади  .

. ), при котором цена равна долгосрочным предельным затратам (

), при котором цена равна долгосрочным предельным затратам (  ). В результате при цене

). В результате при цене  .

. , в положение

, в положение  (рис. 10.8а). Цена при этом падает до уровня

(рис. 10.8а). Цена при этом падает до уровня  , т.е. до уровня минимальных долгосрочных средних затрат отдельной фирмы (рис. 10.86). Ее выпуск теперь равен

, т.е. до уровня минимальных долгосрочных средних затрат отдельной фирмы (рис. 10.86). Ее выпуск теперь равен  , долгосрочные средние затраты при таком выпуске минимальны, а экономическая прибыль, получаемая фирмой, исчезает. Новые фирмы перестают входить в отрасль, а действующие фирмы теряют стимул сокращать либо расширять производство. Долгосрочное равновесие достигнуто.

, долгосрочные средние затраты при таком выпуске минимальны, а экономическая прибыль, получаемая фирмой, исчезает. Новые фирмы перестают входить в отрасль, а действующие фирмы теряют стимул сокращать либо расширять производство. Долгосрочное равновесие достигнуто.

[4]

[4]

это номинальная денежная масса;

это номинальная денежная масса; скорость обращения денег;

скорость обращения денег; цены;

цены; количество товаров.

количество товаров.