ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Лекция: ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ 12

Лекция: СХЕМЫ ТС И ИХ ХАР-КИ

Под транспортной сетью понимают совокупность линий ГПТ. Критериями оценки ТС служат качество транспортного обслуживания пассажиров и эффективность использования транспорта. Одним из показателей качества транспортного обслуживания является время передвижения, которое зависит от плотности ТС, кол-ва ПС на мар-тах и скорости сообщения. Ещё одним показателем хар-щим ТС яв-ся коэф. непрямолинейности сообщений. Увеличение коэф непрям-ти приводит к увеличению дальности перед-й излишним затратам времени на проезд перепробегам ПС. Конфигурация ТС зависит от планировки городов. В старых городах ТС проектируют с учётом сущ-ей планировки улиц, что имеет некоторые неудобства. В новых - по утверждённым генеральным планам развития исходя из стремления минимизации тран-х затрат населения. ТС должна удовлетворять следующим требованиям: 1) Крупные объекты тяготения (…) должны быть связаны с жилыми районами города и между собой по возможности кратчайшим расстояниям. 2) Транспортные линии должны проходить по направлению основных пассажириропотоков и их длина должна соответствовать площади города и количеству эксплуатируемого ПС. 3) ТС должна обеспечивать пропуск ожидаемого кол-ва тр ср-в и должны быть предусмотрены резервные маршруты движения на случай перекрытия дв-я по любому уч-ку ТС. При планировке ТС ГПТ наибольшее внимание рекомендуется уделять рельсовым путям, т к их строительство требует значительных капитальных затрат и рассчитывается на длительный период эксплуатации.

В зависимости от начертания различают 6 основных схем планировки ТС: 1 радиальную; 2 радиально-кольцевую; 3 прямоугольную; 4 прямоугольно-диагональную; 5 треугольную; 6 комбинированную или свободную. Наиболее простой яв-ся прямоугольная, при которой линии улиц пересекаются примерно под прямым улом. Такую планировку имеют многие города США и некоторые города России. Наряду с такими преимуществами, как удобство застройки и наличие дублирующих магистралей данная планировка имеет и недостатки. А именно большое значение коэф непрямолинейности (отношение расстояния между двумя точками расположенными не на одной магистрали по линиям транспорта к расстоянию по воздушной прямой. Кроме того при реконструкции городов с такой транспортной схемой нередко возникает необходимость в пробивке диагональных линий. Радиальную схему ТС имеют обычно старые города, исторически возникшие на пересечении дорог. Такая схема удобна для связи периферии с центром, но не создаёт непосрественных связей между периферийными районами, которая осуществляется через центр. В результате возникает перегрузка центра города. Радиальная схема характеризуется ещё большим козф непрямолинейности по сравнению с прямоугольной. По мере роста территории города и развития транспортной сети эта схема может быть преобразована в радиально-кольцевую. Радиально-кольцевая схема имеет большие преимущества по сравнению с радиальной и прямоугольной. Коэф непрямолинейности составляет всего 1,1. Кроме того по сравнению с радиальной значительно разгружается центр города. Однако по сравнению с прямоугольной некоторая перегрузка центра остаётся. По этому при реконструкции возможна перепланировка сети в центре города путём пробивки хордовых направлений и рассредоточения основных узлов. Наиболее часто в городах встречается комбинированная схема, являющаяся комбинацией нескольких геометрических схем. Во многих случаях она бывает наиболее целесообразна. Как уже отмечалось выше, важнейшим показателем, характеризующим ту или иную схему является коэф непрямолинейности, который для разных схем имеет следующие значения: Прямоугольная: С квадратной сеткой – 1,41 С прямоугольной сеткой – 1,27 Радиальная (при 12 радиусах) – 3,86 Радиально-кольцевая – 1,1 Треугольная – 1,1. При проектировании транспортных систем следует стремиться к тому, чтобы коэф непрямолинейности не превышал 1,2.

Лекция: ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

Пропускная способность транспортных линий – это число единиц подвижного состава, которые можно пропустить в одном направлении в единицу времени. ПС зависит от частоты расположения тр-х узлов, пер-й на линиях и орг-ции дв-я на них, а так же пропускной способности ОП и орг-ии дв-я в целом на всей улично- дор-й сети. Если ПС ОП зависит в основном от пассажирообмена то ПС тр-х узлов зависит от многих фак-в. А именно: от числа пер-ся напр-й, интенсивности и сос-ва тр-х потоков по отдельным напр-ям, конфигурации узлов пересечения, сис-мы орг-ции и регул-я дв-я, интенсивности пешеходного дв-я. При расчёте ПС ММТ одним из основных опред-х фак-в является пропускная способ-ть ОП. Поэтому при расчёте ПС тр-х линий прежде всего их рассматр-ют по этому признаку с дальнейшей проверкой сложности тр-х узлов и пересечений. Прямоугольная схема ТС имеет наибольшую пропускную способность т. к. … Наименьшую пропускную способность имеет радиальная схема ТС т. к. … Радиально-кольцевая схема ТС по ПС занимает промежуточное значение между пр-й и рад-й. В комбинированной схеме ТС многое зависит от того на сколько удачно сочетаются отдельные эл-ты составляющих её частей. Пропускная способность приближается к пропускной способ-ти прямоугольной схемы. Теор-ую пропускную способ-ть транспортной линии в одном нап-ии или полосы проезжей части опр-ют по фор-ле:

где N – число ед. ПС пропускаемое за час в одном направ-ии; v – скорость дв-я на пер-не; tp – время реакции вод-ля; b – замедление при торможении; l – длина ПС; l0 – дистанция безопастности. При опр-ии фактической ПС необ-мо учитывать ряд фак-в влияющих на ПС тр линии: число ОП, кол-во пер-й в одном уровне, тип дор-го покрытия и его состояние, хар-р продольного профиля дороги и т. д. Поэтому расчёты ПС для реальных условий носят приближённый хар-р. Большое влияние на пропускную сп-ть оказывает время простоя на ОП и перек-ах и в узлах пересечений. Для безрель-го тран-та дв-ся в тр потоке фак-я ПС всегда ниже теор-й, что связано с необ-тью совер-ть манёвры при… ПС ОП линии массового тр-та опр-ют исходя из продол-ти занятия его тр ед-й: No=3600/То То – общая продолжительность занятия ТЕ ОП. В свою очередь То= t1+t2+t3+t4 Первое слагаемое фор-лы время на маневриров-е при подъезде к ОП:

где t2 – время на посадку и высадку пассажиров:

где D - коэф. характер-щий какую часть от номинальной вместим-ти состав-ют входящие и сходящие пасс. W - вместимость; t/ - время на посадку (высадку) одного пасс. Nd – число дверей; e - коэфф. неравномерности исполь-я дверей ПС t3 – время на подачу сигнала и закрытие дверей (3 сек); t4 – время на маневрирование при освобождении ОП:

Следовательно, величина пропускной способности ОП зависит от состава подходящего потока пассажирского транспорта и вместимости ТС. Пропускная способность магистралей определяется пропускной способностью её элементов, имеющих самый низкий данный показатель. К таким элементам относятся перекрестки, пешеходные переходы, места, где разрешена уличная стоянка автотранспортных средств /7/. Самым "напряженным" из перечисленных элементов являются перекрестки, поэтому пропускная способность магистралей в данной работе оценивается по пропускной способности перекрестков. В данной работе пропускная способность (Пс) определена для всех направлений на всех перекрестках, где проходит движение маршрутных транспортных средств. Определение пропускной способности заключается в расчете теоретически максимального количества автомобилей, которое может пропустить подход в определяемом направлении. При расчете основными факторами, определяющими Пс в определенном направлении, являются /2,4/: - количество полос для движения с подхода в рассчитываемом направлении; - присутствие потоков других направлении на полосах, рассчитанных для движения в данном направлении; - условия движения через перекресток в заданном направлении (радиус поворота, видимость, состояние проезжей части); - условия разъезда с конфликтующими потоками (главное или второстепенное направление, интенсивность по главному направлению, наличие светофорного регулирования и его параметры). Порядок расчета Пс следующий: - составление схемы перекрестка (указание разрешенных направлений движения, количество полос на каждом подходе и типа регулирования на перекрестке); - распределение полос движения на каждом подходе для каждого направления (если один поток использует несколько полос движения совместно с потоками других направлений, то рассчитывается доля присутствия данного потока на каждой полосе); - подбор соответствующей методики для определения пропускной способности; - расчет пропускной способности по формулам. Пример распределения потоков ТС по полосам приведен на рис.. Основной принцип распределения движения по полосам заключатся в равномерности загрузки полос и размещении на разных полосах потоков, движущихся с одного подхода в разные фазы светофорного регулирования. Если потоки используют общие полосы, то расчет равномерного распределения проводится способом, изображенным на рис. ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ПОЛОСАМ

Рис. 4.1.

ПРИМЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ДВУХ ПОЛОСАХ

.

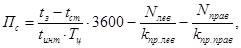

Определение пропускной способности на регулируемом перекрестке . Пропускная способность потока, движущегося в прямом направлении /4,5/

где tз – время горения зеленого сигнала светофора в фазе, пропускающей рассчитываемый поток, сек; tст – время старта автомобилей при включении зелёного сигнала светофора, принимаем равным 2 сек; tинт – интервал ухода автомобилей с перекрёстка, tинт=1,5...3 сек, принимаем равным 2 сек; Tц – время цикла, сек; Nлев – интенсивность левоповоротного потока, находящегося на той же полосе, что и поток, движущийся в прямом направлении; Nправ– интенсивность правоповоротного потока, находящегося на той же полосе, что и поток, движущийся в прямом направлении; kпр.лев– коэффициент приведения левоповоротного потока, 0,67; kпр.прав– коэффициент приведения правоповоротного потока, 0,8.

Пропускная способность потока, движущегося в направлении налево /3,2,5/

где tз – время горения зеленого сигнала светофора в фазе пропускающей, рассчитываемый поток, сек; tст – время старта автомобилей при включении зелёного сигнала светофора, принимаем равным 2 сек; tинт – интервал ухода автомобилей с перекрёстка, tинт=1,5...3 сек, принимаем равным 2 сек; Tц – время цикла, сек; Nпрям – интенсивность прямолинейного потока, находящегося на той же полосе, что и поток, движущийся в левом направлении; Nправ – интенсивность правоповоротного потока, находящегося на той же полосе, что и поток, движущийся в левом направлении; kпр.лев – коэффициент приведения левоповоротного потока, 0,67; kпр.прав – коэффициент приведения правоповоротного потока, 0,8.

. Пропускная способность потока, движущегося в направлении направо /3,2,5/

где tз – время горения зеленого сигнала светофора в фазе, пропускающей рассчитываемый поток, сек; tст – время старта автомобилей при включении зелёного сигнала светофора, принимаем равным 2 сек; tинт – интервал ухода автомобилей с перекрёстка, tинт=1,5...3 сек, ринимаем равным 2 сек; Tц – время цикла, сек; Nпрям – интенсивность прямолинейного потока, находящегося на той же полосе, что и поток, движущийся в направлении направо; Nлев– интенсивность левоповоротного потока, находящегося на той же полосе, что и поток, движущийся в направлении направо; kпр.лев– коэффициент приведения левоповоротного потока, 0,67; kпр.прав– коэффициент приведения правоповоротного потока, 0,8. Определение пропускной способности левоповоротного потока, просачивающегося через встречные потоки прямого и правого направлений /8/

Нерегулируемые перекрёстки Пропускная способность одной полосы в прямом направлении на главной дороге принимается 600 авт/ч /8/. Для второстепенных направлений пропускная способность зависит от интенсивности по главному направлению и рассчитывается по следующим формулам /8/.

Расчет пропускной способности и резервов увеличения интенсивности транспортных потоков в основных узлах транспортной сети

12 |

- дистан-я безоп-ти.

- дистан-я безоп-ти. ,

, .

.