ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Понятие социальной перцепции

Содержание

Введение...................................................................................................................3 1. Понятие коммуникации……………………………………………………5 2. Понятие социальной перцепции…......................................................…..10 3. Понятие интеракции………..................................................................…..16 Заключение.............................................................................................................22 Литература..............................................................................................................24 Введение Личность развивается, человек становится ею в социуме, в окружении людей. Развитие личности вообще и сотрудника ОВД в частности невозможно без общения с другими людьми. Человеческое общение всегда было излюбленным предметом исследований в психологии и педагогике, многие ученые занимались этой проблемой. Очень важно помнить, что общение является ведущей деятельностью для представителей профессий типа «человек – человек». Общение выступает важнейшим средством воспитания, обучения, управления, взаимодействия, достижения профессиональных целей, саморазвития. Существуют различные подходы к определению понятия «общение», но нельзя считать верными те из них, которые приравнивают общение к коммуникации (обмену информацией). Общение – это еще и взаимодействие людей, и восприятие ими друг друга. Общение – взаимодействие двух или более людей, состоящее в обмене между ними информацией познавательного или аффективно-оценочного характера. Обычно общение включено в практическое взаимодействие людей (совместный труд, учение, игра), обеспечивает планирование и контролирование деятельности. Общение удовлетворяет особую потребность человека в контакте с другими людьми. Социальный смысл общения состоит в том, что оно выступает средством передачи форм культуры и общественного опыта. Специфика общения определяется тем, что в его процессе субъективный мир одного человека раскрывается для другого. По форме осуществляемых воздействий можно судить о коммуникативных умениях, чертах характера, по специфике организации речевого сообщения – об общей культуре и грамотности. В процесс общения всегда включается три основных элемента: интеракция, коммуникация и перцепция. Цель работы – рассмотрение основных составляющих процесса общения: коммуникации, интеракции, перцекции. Исходя из поставленной цели, задачами работы будут являться: - рассмотрение понятия коммуникации; - исследование понятия социальной перцепции; - изучение понятия интеракции. Понятие коммуникации

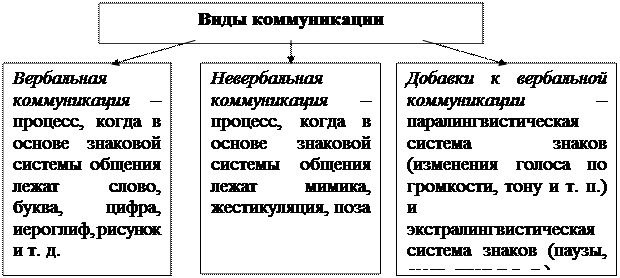

Сам процесс коммуникации понимается как процесс обмена информации, т.е. во время совместной деятельности люди обмениваются между собой разными идеями, и интересами, настроениями, чувствами. При всяком рассмотрении человеческой коммуникации с точки зрения теории информации фиксируется лишь формальная сторона дела: как информация передаётся, в то время как в условиях человеческого общения информация не только передаётся, но и формируется, уточняется, развивается.[2,c.140] При описании коммуникативной стороны общения надо выявить специфику в самом процессе обмена информации, где он имеет место в случае коммуникации между двумя людьми: 1. Общение нельзя рассматривать лишь как отправление информации какой-то передающей системой или как приём ее другой системой, так как в отличие от простого «движение информации» между двумя устройствами имеется в виду отношение двух индивидов, каждый из которых является активным субъектом: взаимное информирование их предполагает налаживание в совместной деятельности. Каждый участник коммуникативного процесса предлагает активность также и в своем партнёре. Направляя ему информацию необходимо ориентироваться на него, т.е. анализировать его цели, мотивы и т.д., «обращаться» к нему. По этому в коммуникативном процессе происходит активный обмен информацией. Здесь особую роль играет значимость информации, т.к. люди не просто общаются, но и стремятся при этом выработать общий смысл. Это возможно лишь при условии, что информация не просто принята, но понята, осмыслена. Суть коммуникативного процесса не просто взаимное информирование, но совместное постижение предмета. 2. Обмен информации сводится к тому, что посредством системы знаков партнёры могут повлиять друг на друга, следовательно, обмен информации предполагает воздействие на поведение партнёра, т.е. знак изменяет состояния участников коммуникативного процесса. Коммуникативное влияние, которое здесь возникает, есть не что иное, как психологическое воздействие одного коммуниканта на другого с целью изменения его поведения. Эффективность коммуникации измеряется тем, на сколько удалось это воздействие. При обмене информацией происходит изменение самого типа отношений, который сложился между участниками коммуникации. 3. Коммуникативное влияние как результат обмена информацией возможно лишь тогда, когда «все говорят на одном языке», так как всякий обмен информацией возможен лишь при условии, что знаки и, главное, закрепленные за ними значения известны всем участникам коммуникативного процесса. Только принятие единой системы значений обеспечивает возможность партнеров понимать друг друга. Мысль никогда не равна прямому значению слов. Поэтому у общающихся должно быть идентичное понимание ситуации общения. 4. В условиях человеческой коммуникации могут возникать совершенно специфические коммуникативные барьеры. Они могут возникать из-за отсутствия понимания ситуации общения, вызванное не просто различным языком, на котором говорят участники коммуникативного процесса, но различиями более глубокого плана, существующими между партнерами. Это могут быть социальные, политические, религиозные, профессиональные различия, которые порождают различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. Такие барьеры возникают из-за принадлежности партнеров к разным социальным группам. Коммуникация в этом случае демонстрирует ту свою характеристику, что она есть лишь сторона общения. При построении типологии коммуникативных процессов целесообразно воспользоваться понятием «направленность сигналов». Этот термин позволяет выделить: а) аксиальный коммуникативный процесс, когда сигналы направлены единичным приемником информации, то есть отдельным людям; б) ретиальный коммуникативный процесс, когда сигналы направлены множество вероятных адресатов Сама по себе информация, исходящая от коммуникатора, может быть двух типов: побудительная и констатирующая. Побудительная информация выражается в приказе, совете, просьбе. Она рассчитана на то, чтобы стимулировать какое-то действие. Стимуляция в свою очередь может быть различной. Прежде всего, это может быть активизация, то есть побуждение к действию в заданном направлении. Далее, это может быть интердикция, то есть побуждение, не допускающее, наоборот, определенных действий, запрет нежелательных видов деятельности. Наконец, это может быть дестабилизация — рассогласование или нарушение некоторых автономных форм повеления или деятельности. Констатирующая информация выступает в форме сообщения, она имеет место в различных образовательных системах и не предполагает непосредственного изменения поведения, хотя косвенно способствует этому. Сам характер сообщения может быть различным: мера объективности может варьировать от нарочито «безразличного» тона изложения до включения в текст сообщения достаточно явных элементов убеждения. Вариант сообщения задается коммуникатором, т.е. тем лицом, от которою исходит информация. Говоря о коммуникации как обмене информацией, необходимо отметить, что в условиях человеческого общения информация не только передается, но и формируется, уточняется, развивается. Происходит не простое движение информации, но как минимум активный обмен ею. Кроме того, партнеры могут повлиять друг на друга, но произойдет это при условии, что все будут «говорить на одном языке» и одинаково понимать ситуацию общения. В узком понимании под коммуникацией понимается обмен в ходе совместной деятельности между людьми различными представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами, установками. Целью коммуникативного процесса является не просто взаимное информирование, а совместное постижение предмета. В условиях человеческой коммуникации могут возникать коммуникативные барьеры. Это могут быть социальные, политические, религиозные, профессиональные различия, которые не только порождают разную интерпретацию тех же самых понятий, употребляемых в процессе коммуникации, но и вообще различное мироощущение, мировоззрение, миропонимание. Такого рода барьеры порождены объективными социальными причинами, принадлежностью партнеров по коммуникации к различным социальным группам, и при их проявлении особенно отчетливо выступает включенность коммуникации в более широкую систему общественных отношений. Коммуникация в этом случае демонстрирует ту свою характеристику, что она есть лишь сторона общения. Естественно, что процесс коммуникации осуществляется и при наличии этих барьеров: даже военные противники ведут переговоры. Но вся ситуация коммуникативного акта значительно усложняется благодаря их наличию. Информация, сообщаемая в процессе коммуникации, может быть побудительная (выражается в приказе, совете, просьбе) и констатирующая (выражается в форме сообщения). Невербальная коммуникация – это обмен невербальными сообщениями между людьми, а также их интерпретация. Невербальные сообщения могут передаваться посредством: оптико- кинетической системы знаков (жесты, мимика, пантомимика), тактильной системы (различные прикосновения), параязыка (паралингвистической и экстралингвистической системы знаков), организации микросреды общения (изменение характеристик пространства общения), ольфакторной системы (различные запахи), визуального контакта (контакта глаз). Передача любой информации возможна лишь посредством знаков, точнее знаковых систем, на основе которых можно выделить виды коммуникации (рисунок 1).[6,c.41]

Понятие социальной перцепции

Перцептивная сторона общения – это прочтение за физическими чертами человека каких-либо его психологических свойств (восприятие человека человеком). [5,c.87] Как уже было установлено, в процессе общения должно присутствовать взаимопонимание между участниками этого процесса. Само взаимопонимание может быть здесь истолковано по-разному: или как понимание целей, мотивов, установок партнера по взаимодействию, или как не только понимание, но и принятие, разделение этих целей, мотивов, установок. Однако и в том, и в другом случаях большое значение имеет тот факт, как воспринимается партнер по общению, иными словами, процесс восприятия одним человеком другого выступает как обязательная составная часть общения и условно может быть назван перцептивной стороной общения. Прежде чем раскрывать в содержательном плане характеристики этой стороны общения, необходимо уточнить употребляемые здесь термины. Весьма часто восприятие человека человеком обозначают как «социальная перцепция». Это понятие в данном случае употреблено не слишком точно. Термин «социальная перцепция» впервые был введен Дж. Брунером в 1947 г. в ходе разработки так называемого нового взгляда (New Look) на восприятие. Вначале под социальной перцепцией понималась социальная детерминация перцептивных процессов. Позже исследователи, в частности в социальной психологии, придали понятию несколько иной смысл: социальной перцепцией стали называть процесс восприятия так называемых социальных объектов, под которыми подразумевались другие люди, социальные группы, большие социальные общности. Именно в этом употреблении термин закрепился в социально-психологической литературе. Поэтому восприятие человека человеком относится, конечно, к области социальной перцепции, но не исчерпывает ее. Если представить себе процессы социальной перцепции в полном объеме, то получается весьма сложная и разветвленная схема. Она включает в себя различные варианты не только объекта, но и субъекта восприятия. Когда субъектом восприятия выступает индивид, то он может воспринимать другого индивида, принадлежащего к «своей» группе: другого индивида, принадлежащего к «чужой» группе; свою собственную группу; «чужую» группу. Если даже не включать в перечень большие социальные общности, которые в принципе так же могут восприниматься, то и в этом случае получаются четыре различных процесса, каждый из которых обладает своими специфическими особенностями. Еще сложнее обстоит дело в том случае, когда в качестве субъекта восприятия интерпретируется не только отдельный индивид, но и группа. Тогда к составленному перечню процессов социальной перцепции следует еще добавить: восприятие группой своего собственного члена; восприятие группой представителя другой группы; восприятие группой самой себя, наконец, восприятие группой в целом другой группы. Хотя этот второй ряд не является традиционным, однако в другой терминологии почти каждый из обозначенных здесь «случаев» исследуется в социальной психологии. Не все из них имеют отношение к проблеме взаимопонимания партнеров по общению. Для того чтобы более точно обозначить, о чем идет речь в интересующем нас плане, целесообразно говорить не вообще о социальной перцепции, а о межличностной перцепции, или межличностном восприятии (или — как вариант — о восприятии человека человеком). Именно эти процессы непосредственно включены в общение в том его значении, в каком оно рассматривается здесь. Восприятие социальных объектов обладает такими многочисленными специфическими чертами, что само употребление слова «восприятие» кажется здесь не совсем точным. Во всяком случае ряд феноменов, имеющих место при формировании представления о другом человеке, не укладывается и традиционное описание перцептивного процесса, как он .чается в общей психологии. Поэтому в социально-психологической литературе до сих пор продолжается поиск наиболее точного понятия для характеристики описываемого процесса. Основная цель лого поиска состоит в том, чтобы включить в процесс восприятия другого человека в более полном объеме некоторые другие познавательные процессы. Все сказанное означает, что термин «социальная перцепция», или, в более узком смысле слова, «межличностная перцепция», «восприятие другого человека» употребляется в литературе в несколько вольном, даже метафорическом смысле, хотя последние исследования и в общей психологии восприятия характеризуются известным сближением восприятия и других познавательных процессов. В самом общем плане можно сказать, что восприятие другого человека означает восприятие его внешних признаков, соотнесение их с личностными характеристиками воспринимаемого индивида и интерпретацию на этой основе его поступков. Поскольку человек вступает в общение всегда как личность, постольку он воспринимается и другим человеком — партнером по общению — также как личность. На основе внешней стороны поведения мы как бы «читаем» другого человека, расшифровываем значение его внешних данных. Впечатления, которые возникают при этом, играют важную регулятивную роль в процессе общения. Во-первых, потому, что, познавая другого, формируется и сам познающий индивид. Во-вторых, потому, что от меры точности «прочтения» другого человека зависит успех организации с ним согласованных действий. Представление о другом человеке тесно связано с уровнем собственного самосознания. Связь эта двоякая: с одной стороны, богатство представлений о самом себе определяет и богатство представлений о другом человеке, с другой стороны, чем более полно раскрывается другой человек (в большем количестве и более глубоких характеристик), тем более полным становится и представление о самом себе. Этот вопрос в свое время на философском уровне был поставлен Марксом, когда он писал: «Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Если применить это рассуждение к конкретной ситуации общения, то можно сказать, что представление о себе через представление о другом формируется обязательно при условии, что этот «другой» дан не абстрактно, а в рамках достаточно широкой социальной деятельности, в которую включено взаимодействие с ним. Индивид «соотносит» себя с другим не вообще, а прежде всего преломляя это соотнесение в разработке совместных решений. В ходе познания другого человека одновременно осуществляется несколько процессов: и эмоциональная оценка этого другого, и попытка понять строй его поступков, и основанная на этом стратегия изменения его поведения, и построение стратегии своего собственного поведения. Однако в эти процессы включены как минимум два человека, и каждый из них является активным субъектом. Следовательно, сопоставление себя с другим осуществляется как бы с двух сторон: каждый из партнеров уподобляет себя другому. Значит, при построении стратегии взаимодействия каждому приходится принимать в расчет не только потребности, мотивы, установки другого, но и то, как этот другой понимает мои потребности, мотивы, установки. Все это приводит к тому, что анализ осознания себя через другого включает две стороны: идентификацию и рефлексию. Каждое из этих понятий требует специального обсуждения, Понимание субъектами друг друга в общении опосредуется не только наличием общей системы кодирования декодирования информации, не только совместным действием, но и особенностями восприятия одного человека другим.[4,c.56] Выделяют следующие механизмы взаимопонимания: - идентификация — это способ понимания другого человека через осознанное или бессознательное уподобление его самому себе. Это попытка понять состояние, настроение человека, его отношение к миру и себе, поставив себя на его место, слившись с его «Я»; - эмпатия — постижение эмоционального состояния, в чувствование другого человека. Эмпатия основана на умении правильно представлять себе, что происходит в душе другого человека, что он переживает, как оценивает окружающий мир. Эмпатия имеет три уровня: - когнитивная эмпатия, проявляющаяся в виде понимания психического состояния другого человека без изменения своего состояния; - эмоциональную эмпатию, не только в виде понимания состояния другого человека, но и сопереживания и сочувствия ему, эмпатического отреагирования; - когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Она в полной мере выражает межличностную идентификацию, которая является не только мысленной (воспринимаемой и понимаемой) и чувственной (сопереживаемой), но и действенной. На этом уровне эмпатии проявляются реальные действия и поведенческие акты по оказанию помощи и поддержки партнеру по общению (иногда такой стиль поведения называется помогающим). - рефлексия — это осмысление субъектом того какими средствами, почему он произвел то или иное впечатление на партнера по общению. Другими словами это представление о том, что думают обо мне другие. Это и познание другого через то, что он думает обо мне, и познание себя гипотетическими глазами другого. - стереотипизация — это классификация форм поведения и интерпретация их причин путем отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениям, социальным стереотипам. Стереотипное восприятие людей по эталонам связано с целым рядом специфических ошибок: - эффектом проекции — когда приятному для нас собеседнику мы склонны приписывать свои собственные достоинства, а неприятному — свои недостатки, то есть наиболее четко выявлять у других те черты, которые ярко представлены у нас самих; - эффектом средней ошибки — тенденцией смягчать оценки наиболее ярких особенностей другого человека в сторону среднего; - эффектом порядка — когда при противоречивой информации больший вес придается данным, полученным первыми, а при общении со старыми знакомыми, наоборот, доверять больше последним сведениям; - эффектом ореола — когда к человеку складывается определенное отношение по его какому–либо поступку, ореол может иметь как положительную, так и отрицательную окраску; - эффектом стереотипизации, который заключается в приписывании человеку черт, характерных для определенных социальных групп (например, профессиональным: учителю, продавцу, математику мы приписываем определенные черты личности).[10,c.63]

Понятие интеракции

Интерактивная сторона общения — это условный термин, обозначающий характеристику тех компонентов общения, которые связаны с взаимодействием людей, с непосредственной организацией их совместной деятельности.[1,c.63] Если коммуникативный процесс рождается на основе некоторой совместной деятельности, то обмен знаниями и идеями по поводу этой деятельности неизбежно предполагает, что достигнутое взаимопонимание реализуется в новых совместных попытках развить далее деятельность, организовать ее. Участие одновременно многих людей в этой деятельности означает, что каждый должен внести свой особый вклад в нее, что и позволяет интерпретировать взаимодействие как организацию совместной деятельности. В ходе ее для участников чрезвычайно важно не только обменяться информацией, но и организовать «обмен действиями», спланировать общую деятельность. При этом планировании возможна такая регуляция действий одного индивида «планами, созревшими в голове другого», которая и делает деятельность действительно совместной, когда носителем ее будет выступать уже не отдельный индивид, а группа. Таким образом, на вопрос о том, какая же «другая» сторона общения раскрывается понятием «взаимодействие», можно теперь ответить: та сторона, которая фиксирует не только обмен информацией, но и организацию совместных действий, позволяющих партнерам реализовать некоторую общую для них деятельность. Такое решение вопроса исключает отрыв взаимодействия от коммуникации, но исключает и отождествление их: коммуникация организуется в ходе совместной деятельности, «по поводу» ее, и именно в этом процессе людям необходимо обмениваться и информацией, и самой деятельностью, т.е. вырабатывать формы и нормы совместных действий. Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий: в каждой из них человек по-разному «подает» себя, а если эта самоподача не адекватна, взаимодействие затруднено. Если стиль сформирован на основе действий в какой-то конкретной ситуации, а потом механически перенесен на другую ситуацию, то, естественно, успех не может быть гарантирован. Различают три основных стиля действий: ритуальный, манипулятивный и гуманистический. На примере использования ритуального стиля особенно легко показать необходимость соотнесения стиля с ситуацией. Ритуальный стиль обычно задан некоторой культурой. Например, стиль приветствий, вопросов, задаваемых при встрече, характера ожидаемых ответов. Так, в американской культуре принято на вопрос: «Как дела?» отвечать «Прекрасно!»,как бы дела ни обстояли на самом деле. Для нашей культуры свойственно отвечать «по существу», притом не стесняться негативных характеристик собственного бытия («Ой, жизни нет, цены растут, транспорт не работает» и т.д.). Человек, привыкший к другому ритуалу, получив такой ответ, будет озадачен, как взаимодействовать дальше. Что касается использования манипулятивного или гуманистического стиля взаимодействия, то это отдельная большая проблема, особенно в практической социальной психологии. Важно сделать общий вывод о том, что расчленение единого акта взаимодействия на такие компоненты, как позиции участников, ситуация и стиль действий, также способствует более тщательному психологическому анализу этой стороны общения, делая определенную попытку связать ее с содержанием деятельности. Единственным условием, при котором этот содержательный момент может быть уловлен, является рассмотрение взаимодействия как формы организации какой-то конкретной деятельности людей. Общепсихологическая теория деятельности, принятая в отечественной психологической науке, задает и в данном случае некоторые принципы для социально-психологического исследования. Подобно тому как в индивидуальной деятельности ее цель раскрывается не па уровне отдельных действий, а лишь па уровне деятельности как таковой и социальной психологии смысл взаимодействий раскрывается лишь при условии включенности их в некоторую общую деятельность. Конкретным содержанием различных форм совместной деятельности является определенное соотношение индивидуальных «вкладов», которые делаются участниками. Так одна из схем предлагает выделить три возможные формы, или модели: 1) когда каждый участник делает свою часть обшей работы независимо от других — «совместно-индивидуальная деятельность» (пример — некоторые производственные бригады, где у каждого члена свое задание); 2) когда общая задача выполняется последовательно каждым участником — «совместно-последовательная деятельность» (пример — конвейер); 3) когда имеет место одновременное взаимодействие каждого участника со всеми остальными — «совместно-взаимодействующая деятельность» (пример — спортивные команды, научные коллективы или конструкторские бюро). Психологический рисунок взаимодействия в каждой из этих моделей своеобразен, и дело экспериментальных исследований установить его в каждом конкретном случае. Однако задача исследования взаимодействия этим нс исчерпывается. Подобно тому, как в случае анализа коммуникация юн стороны общения была установлена зависимость между характером коммуникации и отношениями, существующими между партнерами, здесь также необходимо проследить, как та или иная cilc-тема взаимодействия сопряжена со сложившимися между участниками взаимодействия отношениями. Общественные отношения «даны» во взаимодействии через ту реальную социальную деятельность, частью которой (или формой организации которой) взаимодействие является. Межличностные отношения также «даны» во взаимодействии: они определяют как тип взаимодействия, который возникает при данных конкретных условиях (будет ли это сотрудничество или соперничество), так и степень выраженности этого типа (будет ли это более успешное или менее успешное сотрудничество).[3,c.214] Присущая системе межличностных отношений эмоциональная основа, порождающая различные оценки, ориентации, установки партнеров, определенным образом «окрашивает» взаимодействие. Но вместе с тем такая эмоциональная (положительная или отрицательная) окраска взаимодействия не может полностью определять факт его наличия или отсутствия; даже в условиях «плохих» межличностных отношений в группах, заданных определенной социальной деятельностью, взаимодействие обязательно существует. В какой мере оно определяется межличностными отношениями и, наоборот, в какой мере оно «подчинено» выполняемой группой деятельности, зависит как от уровня развития данной группы, так и от той системы социальных отношений, в которой эта группа существует. Поэтому рассмотрение вырванного из контекста деятельности взаимодействия лишено смысла. Мотивация участников взаимодействия в каждом конкретном акте выявлена быть не может именно потому, что порождается более широкой системой деятельности, в условиях которой оно развертывается. Поскольку взаимодействия «одинаковы» по форме своего проявления, в истории социальных наук уже существовала попытка построить всю систему социального знания, опираясь только на анализ формы взаимодействия (так называемая формальная социология Г. Зиммеля). Убедительный пример недостаточности только формального анализа взаимодействия дает традиция, связанная с исследованием «альтруизма». Альтруизм относится к такой области проявлений человеческой личности, которые приобретают смысл лишь в системе определенной социальной деятельности. Вопрос здесь упирается в содержание нравственных категорий, а оно не может быть понято лишь из «близлежащих» проявлении взаимодействия. Является ли альтруистическим поведение человека, помогающего бежать злостному преступнику? Только более широкий социальный контекст позволяет ответить на этот вопрос.[7,c.52] При анализе взаимодействия имеет значение и тот факт, как осознается каждым участником его вклад в общую деятельность; именно это осознание помогает ему корректировать свою стратегию. Только при этом условии может быть вскрыт психологический механизм взаимодействия, возникающий на основе взаимопонимания между его участниками. Очевидно, что от меры понимания партнерами друг друга зависит успешность стратегии и тактики совместных действий, чтобы был возможен их «обмен». Причем, если стратегия взаимодействия определена характером тех общественных отношений, которые представлены выполняемой социальной деятельностью, то тактика взаимодействия определяется непосредственным представлением о партнере. Таким образом, для познания механизма взаимодействия необходимо выяснить, как намерения, мотивы, установки одного индивида «накладываются» на представление о партнере, и как то и другое проявляется в принятии совместного решения. Иными словами, дальнейший анализ проблемы общения требует более детального рассмотрения вопроса о том, как формируется образ партнера по общению, от точности которого зависит успех совместной деятельности. Такая постановка вопроса требует перехода к рассмотрению третьей стороны общения, условно названной нами перцептивной. [9,c.52]

Заключение

В результате написания работы, можно выделить следующие основные положения: Анализ общения как сложного, многостороннего процесса показывает, что его конкретные формы могут быть весьма различными. Вычленить «чистые» образцы (модели) общения, конечно, можно в ситуациях лабораторного эксперимента, особенно в таких простых случаях, когда оно имеет место между двумя людьми. Определенное значение таких исследований бесспорно, но также бесспорна и их ограниченность. Они вскрывают лишь механизм, то есть форму, в которой организуется этот процесс. Вся традиционная социальная психология уделяла преимущественное внимание именно этому аспекту. Ее методические приемы, технические средства анализа были подчинены этой задаче. Между тем содержательные аспекты общения оставались по существу за бортом интереса исследователей. Механизм же работает весьма различно в зависимости от того, с каким «материалом» имеет дело. Типы групп, в которые объединены люди и в которых совершаются процессы общения, настолько многообразны, что одни и те же формальные характеристики этих процессов приобретают совершенно различное значение. Кроме того, те два плана общения, которые были выделены в начале нашего анализа, специфически соотносятся в каждом отдельном случае. Для того чтобы понять, как личность включена в эти процессы, что она вносит в них, надо проследить, как конкретно раскрываются процессы общения в различных группах, то есть в условиях различной по содержанию деятельности. Принцип единства общения и деятельности требует логического перехода от общих характеристик процесса общения к изучению его в контексте конкретных групп.

Литература

1. Антонова Е. С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи : Учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 2. Боженкова Р.К. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. / Р.К. Боженкова, Н.А. Боженкова. – М.: Вербум-М, 2014. 3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М., 2013. 4. Ващенко Е.Д. Русский язык и культура речи . – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 5. Введенская Л. А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи : Учеб. пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 6. Ипполитова Н. А. Русский язык и культура речи : курс лекций / Н. А. Ипполитова, О. Ю. Князева, М. Р. Савова. - М., 2010. 7. Лобанов А.А. Основы профессионально – педагогического общения: Учебное пособие для студентов выш.пед. учебных заведений – М.: Изд. Центр «Академия», 2012. 8. Львов М.Р. Риторика. Культура речи: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по пед. Спец. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. 9. Рогов Е.И. Психология общения. М.: Гуманитарное изд. Центр ВЛАДОС,2014. 10. Руднев В. Н. Русский язык и культура речи : Учеб. пособие. – М.: КНОРУС; АНО «Среднее профессиональное образование», 2012.

|