ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. 12

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОУ ВПО Тюменская государственная архитектурно-строительная академия Кафедра «Строительные материалы» ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ Методические указания к лабораторным работам по дисциплинам «Дорожно-строительные материалы», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов.» Тюмень 2005 Органические вяжущие.

Авторы: Свинтицких Л.Е., доцент кафедры СМ, Шабанова Т.Н., ассистент кафедры СМ.

Методические указания к лабораторным работам по дисциплине «Дорожно-строительные материалы», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов.»

Рецензент: Иванов Н.К., доцент кафедры «Строительные материалы»

Методические указания утверждены на заседании кафедры «Строительные материалы» протокол №_____ от «____»___________2005 г.

Утверждены на УМС академии, протокол №___от «____» _______2005 г.

Оглавление 1. Общие сведения об органических вяжущих материалах 4 1.1. Нефтяные битумы 4 1.2. Битумы нефтяные дорожные вязкие 5 1.3. Жидкие нефтяные битумы 6

2. Испытание вязких дорожных битумов 7 2.1. Лабораторная работа №1 7 Определение глубины проникания иглы 2.2. Лабораторная работа №2 10 Определение температуры размягчения битума. 2.3. Лабораторная работа №3 12 Определение растяжимости битума. 2.4. Лабораторная работа №4 13 Определение температуры вспышки.

3. Испытание жидких дорожных битумов. 16 3.1. Лабораторная работа №5 16 Определение условной вязкости жидких битумов 3.2. Лабораторная работа №6 19 Определение количества испарившегося разжижителя. 3.3. Лабораторная работа №7 20 Ориентировочный расчет состава разжиженных битумов. 3.4. Лабораторная работа №8 21 Определение адгезии битума.

4. Вопросы для самоконтроля. 24 Приложение 25 Литература 28 Целью настоящей работы является знакомство с современными методами испытаний вязких и жидких битумов. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛАХ. Органические вяжущие вещества – это группа природных или искусственных твердых, вязко-пластичных или жидких веществ. Они характеризуются способностью при нагревании размягчаться, а при охлаждении становиться вязкими и даже твердыми. К органическим вяжущим веществам, применяемым строительстве, относятся битумные, дегтевые, гудрокамовые и дегтебитумополимерные вяжущие вещества. Перечисленные материалы служат для изготовления асфальтовых бетонов, производства кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных материалов и изделий, а также для приготовления дорожных мастик, паст, эмульсий и простейших лаков. Органические вяжущие вещества обладают общими физико-химическими и эксплуатационными свойствами: А. Физико-химические свойства: 1) не растворяются в воде; 2) хорошо растворяются в органических растворителях; 3) обладают вяжущими свойствами; 4) имеют черный или темно-коричневый цвет; 5) содержат летучие вещества. Б. Эксплуатационные свойства: 1) водонепроницаемость; 2) стойкость к действию агрессивных жидкостей и газов; 3) прочность сцепления с деревом, металлом и камнем. Отрицательными качествами органических вяжущих материалов являются горючесть, склонность к старению, хрупкость при низких температурах, а также низкая температура размягчения. НЕФТЯНЫЕ БИТУМЫ. Битумы представляют собой сложные смеси высокомолекулярных нефтяных углеводородов и их неуглеводородных производных. Битумы бывают природными и искусственными (нефтяными). Нефтяные битумы являются прдуктами переработки нефти и ее смолистых остатков. В зависимости от способа получения различают остаточные, окисленные, крекинговые и компаундированные битумы. Остаточные битумы –(гудроны) – твердые или почти твердые вещества, получаемые в остатке при атмсоферно-вакуумной перегонке высокосмолистой нефти. Окисленные битумы получают окислением кислородом воздуха нефтяных остатков. Крекинговые битумы – получают в остатке при крекинге (термическом или каталитическом) нефти и нефтяных масел. Компаундированные битумыполучают путем смешения. Физико-химические свойства битума зависят от природы нефтей и нефтяных остатков и от технологического способа их переработки. В зависимости от вязкости нефтяные битумы делятся на твердые, полутвердые (вязкие) и жидкие. Твердые нефтяные битумыпредназначены для выполнения общестроительных работ. Они характеризуются высокой вязкостью, теплоустойчивостью, малой пластичностью. Выпускаются твердые битумы следующих марок: а) битумы нефтяные строительные (ГОСТ 6617-76) марок БН 50/50; БН 70/30; БН 90/10; первая цифра (числитель) указывает температуру размягчения, а знаменатель – среднее значение глубины проникания иглы; б) битумы нефтяные кровельные, применяют для производства кровельных работ. Они разделяются на марки БНК 45/80, БНК 90/40, БНК 90/30 (ГОСТ 9548-74), где числитель соответствует значению температуры размягчения, 0С, а знаменатель – глубине проникания иглы. в) битумы нефтяные изоляционные применяются для изоляции трубопроводов от коррозии и разделяются на три марки: БНИ-IV-3, БНИ-IV; БНИ-V. г) битумы нефтяные специальные применяются в лакокрасочной, шинной, электротехнической промышленности, разделяются на марки Б, В, Г (ГОСТ ?) БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ. Применяются в качестве вяжущего материала при строительстве дорожных и аэродромных покрытий и в строительном производстве (гидро-, тепло- , пароизоляционные и кровельные материалы). В соответствии с ГОСТ 22245-90 вязкие дорожные битумы разделяются на марки (см. таблицу в приложении). Марка битума определяется комплексом показателей качества. а) Битумы нефтяные вязкие БН 200/300, БН 130/200, БН 90/130, БН 60/90. Б) Битумы нефтяные вязкие дорожные улучшенные БНД 200/300, БНД 130/200, БНД 90/130, БНД 60/90, БНД 40/60. Числовой индекс показывает интервал изменения глубины проникновения иглы. Например, БНД 60/90 – битум нефтяной дорожный с пределами глубины проникания иглы 60-90 мм. Качество битума оценивают по условной вязкости, характеризуемой глубиной проникания стандартной иглы при 25 и 0 0С; деформативной способности, характеризуемой растяжимостью стандартного образца битума при температурах 25 и 0 0С; температуре размягчения и температуре хрупкости, характеризующим температурный переход битума из вязкоупругого в хрупкое состояние (так называемый интервал пластичности); адгезии и активности битума по отношению к каменным материалам, определяемым по сцеплению с мрамором или песком; стабильностью свойств битума при высокой температуре, характеризуемой изменением температуры размягчения после прогрева; индексу пенетрации, характеризующему температурную чувствительность битума в области эксплуатационных температур; способностью битума не возгораться при технологических операциях, характеризуемой температурой вспышки. Перед испытанием образцы обезвоживают осторожным нагреванием до температуры на 80-100 0С выше температуры размягчения, но не выше 180 0С и не выше 120 0С. Обезвоженный и расплавленный битум необходимо процедить сквозь металлическое сито №07 и тщательно перемешать до полного удаления пузырьков воздуха. ЖИДКИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМЫ. Применяются в качестве вяжущего материала при строительстве дорожных покрытий и оснований. При нормальной температуре они имеют небольшую вязкость, которая обеспечивает необходимую удобоукладываемость. Их применяют в подогретом до 60-100 0С состоянии. По скорости формирования структуры жидкие битумы подразделяются на три класса: БГ- быстрогустеющие, СГ- среднегустеющие, МГ – медленногустеющие, МГО –медленногустеющие окисленные. Согласно ГОСТ 11995-82 (см. приложение, табл.) жидкие битумы классов БГ и СГ применяются при строительстве усовершенствованных дорожных покрытий во всех дорожно-климатических зонах страны, при укреплении грунтов. Битумы марки МГ – при строительстве дорожных покрытий облегченного типа. Битумы применяются также для создания защитной пленки на свежеуложенном бетонном или цементогрунтовом основании. В общестроительных целях жидкие битумы применяют в качестве пропиточного материала при изготовлении рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов. По вязкости в каждом классе выделяют несколько марок жидких битумов: для класса БГ – БГ 40/70, БГ 70/130; для класса СГ – СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200; для класса МГ – МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200. Качество жидких битумов оценивают по: истинной, определенной в ротационном или капиллярном вискозиметре, вязкости; условной вязкости; стабильности состава, характеризующегося количеством разжижителя, испарившегося из битума при выдерживании его при определенной температуре в течение заданного времени; скорости формирования структуры и свойств, характеризуемой температурой размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя, температуре вспышки и активному сцеплению с мрамором или песком. Технические требования к жидким битумам приведены в таблице (приложение). ИСПЫТАНИЕ ВЯЗКИХ БИТУМОВ. При оценке качества вязких битумов в лаборатории определяют: 1. Глубину проникания иглы. 2. Температуру размягчения. 3. Растяжимость. 4. Температуру вспышки. 5. Индекс пенетрации. Лабораторная работа №1. Определение глубины проникания иглы. I. Теоретическая часть. Глубина проникания иглы (пенетрация) характеризует условную вязкость нефтяного битума и определяется путем измерения глубины погружения иглы пенетрометра в образец битума под нагрузкой 100 + 0,25 г в течение 5 секунд при температуре 25 0С или под нагрузкой 200 г в течение 60 секунд при температуре 0 0С. Показатель глубины проникания иглы является ведущим при разделении битумов на марки. II. Материалы и оборудование. Битум. Пенетрометр. Секундомер. Металлическая цилиндрическая чашка. Кристаллизатор. Термометр до 50 0С. III. Методика определения. 1. Готовят образец битума к испытанию. Перед опытом обезвоженный битум при температуре около 150 0С пропускают через сито №07, заливают в чашку, охлаждают до комнатной температуры, выдерживают в течение часа в воде при температуре +25 и 0 0С. 2. Определяют глубину проникания иглы. · Для определения глубины проникания иглы применяют ручной или автоматический пенетрометр (рис. 2.1). Опорная площадка пенетрометра 1 снабжена тремя установочными винтами для приведения ее в горизонтальное положение. К опорной площадке пенетрометра прикреплены стойки с кронштейнами и вращающийся предметный столик для установления кристаллизатора 6 с металлической чашкой, содержащей испытуемый битум. На верхнем кронштейне укреплены лимб 2, разделенный на 360 0, и кремальера 3. Каждый градус лимба отвечает погружению иглы на 0,1 мм. На нижнем кронштейне закреплен свободно падающий стержень 4 с иглой и грузом. Стержень фиксируется стопорной кнопкой 5. Столик пенетрометра приводят в горизонтальное положение по уровню или отвесу. · После выдерживания чашки с битумом в водяной бане 60-75 минут ее помещают в кристаллизатор вместимостью не менее 1 литра, наполненный водой так, чтобы она покрывала битум слоем не менее 10 мм. Температура воды в кристаллизаторе составляет 25 + 0,1 0С. · Кристаллизатор устанавливают на предметный столик. Пользуясь зеркалом, приводят иглу в соприкосновение с поверхностью битума, отстоящем от стенок чашки не менее, чем на 10 мм. · Кремальеру 3 доводят до верхней площадки стержня 4, несущего иглу и устанавливают стрелку лимба 2 на ноль и берут отсчет. · Включают секундомер и одновременно нажимают на стопорную кнопку прибора, давая игле свободно входить в образец в течение 5 секунд. · Кнопку отпускают, доводят до верхней площадки плунжера с иглой и берут отсчет по лимбу. Разность второго и первого отсчета дает глубину проникания. · Определение повторяют не менее трех раз в местах, отстоящих от друг друга не менее, чем на 10 мм. · После каждого погружения иглу отмывают растворителем и насухо вытирают по направлению к острию. · В случае определения глубины проникания иглы при 0 0С, что требуется при оценке качества битумов марок БНД, продолжительность охлаждения битума на воздухе составляет 60-90 минут, температура воды в бане со льдом должна быть 0 + 0,1 0С. Образец выдерживают в бане 60-90 минут. Температура воды в кристаллизаторе в процессе испытания должна быть 0 + 0,1 0С. · За глубину проникания иглы принимают среднее арифметическое из трех результатов параллельных определений. · Расхождение между результатами определения глубины проникания иглы (град), не должно превышать следующих значений:

Рис. 2.1. Пенетрометр. 1-опорная площадка; 2-лимб; 3-кремальера; 4- стержень с иглой; 5-стопорная кнопка; 6-кристаллизатор.

IV. Лабораторный журнал.

V. Заключение. Записать результаты. Лабораторная работа №2. Определение температуры размягчения. I. Теоретическая часть. Температура размягчения битумов и других органических вяжущих представляет собой условную характеристику перехода битума из вязко-упругого в текучее состояние. За температуру размягчения принимают температуру, при которой битум, выдавливаемый из кольца определенных размеров под действием собственной массы и действующего на него металлического шарика, достигает нижнего диска прибора «Кольцо и шар». II. Материалы и оборудование. Битум, прибор «Кольцо и шар». III. Ход работы. · Собирают прибор «Кольцо и шар» (рис. 2.2). Он состоит из металлического штатива, на котором закреплены три диска. Расстояние между средним и нижним контрольными дисками равно 25 + 0,28 мм. В среднем диске имеются четыре отверстия диаметром около 19 мм для установки в них колец с испытуемым битумом. · Предварительно подготовленный расплавленный битум заливают с избытком в латунные кольца. Если ожидаемая температура размягчения битума выше 80 0С, используют ступенчатые кольца, которые предварительно нагревают до предполагаемой температуры размягчения. Образцы с битумом охлаждают на воздухе в течение 20 минут при температуре 25 + 10 0С. Избыток битума срезают ножом вровень с краями колец. · Для битумов, гудронов и дегтей с температурой размягчения ниже 25 0С кольца с вяжущими после 20 минут охлаждения на воздухе помещают на 3 минуты в баню с водой при температуре 5 0С, после чего выдерживают еще 15 минут. · Кольца с вяжущими устанавливают в отверстия среднего диска. Термометр с ценой деления 0,5 0С устанавливают так, чтобы конец ртутного резервуара был на одном уровне с нижней поверхностью битума в кольце. · На каждое кольцо в центре его пинцетом укладывают по стальному шарику (диаметр 9,5 + 0,05 мм, масса 3,5 + 0,05 г), предварительно охлажденному до температуры 5 + 1 0С. После этого прибор опускают в стакан, избегая появления пузырьков воздуха на поверхности вяжущего. Температура воды должна быть +15 0С. · Стакан с прибором помещают на нагревательное устройство и начинают подогревать со скоростью 5 + 0,5 0С в минуту. · Наблюдают размягчение битума и отмечают температуру, при которой выдавливаемый шариком битум коснется контрольного нижнего диска. · За температуру размягчения принимают среднее арифметическое их результатов двух параллельных определений. Разница между ними не должна превышать 1 0С для битумов с температурой размягчения до 80 0С, 2 0С для битумов с температурой размягчения более 80 0С.

IV Записать результаты.

Лабораторная работа №3. Определение растяжимости битума. I. Теоретическая часть. Растяжимость характеризует пластические свойства вязких битумов. Растяжимость битума – это способность образца (в виде восьмерки-гантели) к увеличению длины без разрыва сплошности при постоянной скорости деформирования и заданной температуре. II. Материалы и оборудование. Формы-восьмерки с битумом. Дуктилометр. Термометр. III. Ход работы. · Для определения растяжимости применяют дуктилометр (рис. 2.3). Он состоит из водонепроницаемого ящика (ванны) – 1, внутри которого на всю длину расположен червячный винт с салазками 3. На одной стороне прибора закреплена упорная пластина с тремя штифтами. Такие же штифты расположены соосно на салазках. На них же укреплена стрелка, передвигающаяся при движении салазок вдоль линейки 2. · Подготовленные образцы (3 шт) помещают на 1 час в водяную баню с температурой воды +25 0С. Затем формы устанавливают на опорные площадки дуктилометра. Снимают боковые вкладыши форм. Высота слоя воды над битумом должна быть 25 мм. · Включают двигатель дуктилометра и наблюдают за растяжением битума. Скорость движения салазок равна 5 см/мин. · Образец растягивают до наступления разрыва. В момент разрыва берут отсчет по линейке в сантиметрах. · Показатель растяжимости определяют как среднее арифметическое результатов трех параллельных испытаний. Допускаемое расхождение между ними не должно составлять более 10% от среднего арифметического сравниваемых результатов. IV. Записать результат.

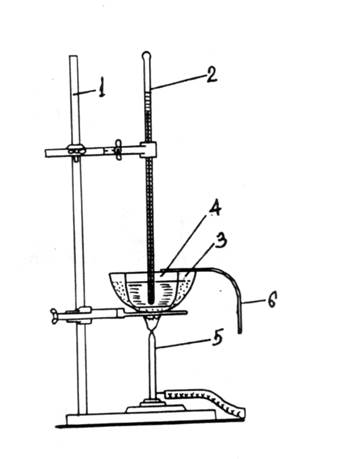

Рис. 2.3. Дуктилометр. 1 - ванна; 2 – стрелка; 3 – червячный винт. Лабораторная работа №4. Определение температуры вспышки. I. Теоретическая часть. Технологические процессы подготовки битума и приготовление материалов на его основе идут при высокой температуре. При превышении заданного температурного режима может произойти возгорание битума, поэтому необходимо знать критическую температуру (температуру вспышки), при которой это может произойти. Температурой вспышки называют температуру, при которой газообразные продукты, выделяющиеся из битума при нагревании, образуют с воздухом смесь, вспыхивающую при контакте с открытым огнем. II. Материалы и оборудование. Битум. Прибор Бренкена. Песчаная баня. Термометр. III. Ход работы. · Для определения температуры вспышки используют прибор Бренкена (рис. 2.4), который состоит из штатива с закрепленным на нем термометром и песчаной баней с железным тиглем диаметром 64 + 1 мм и высотой 47 + 1 мм с толщиной стенок 1 мм. На подставке размещается газовая или спиртовая горелка. · В железный тигель наливают предварительно обезвоженный и подготовленный битум и устанавливают его в песчаной бане. Уровень битума в тигле должен быть на 12 мм ниже его края. Уровень песка в бане находится на одной высоте с уровнем битума в тигле, а между дном тигля и баней должен быть слой песка толщиной 6-8 мм. · Устанавливают термометр вертикально при помощи зажима, закрепленного в штативе так, чтобы ртутный шарик термометра был посередине слоя битума. · Разогревают баню так, чтобы скорость нагрева битума составляла 10 0С/мин. За 40 0С до ожидаемой температуры вспышки требуется уменьшить скорость нагрева битума до 4 0С/мин. · Через 2 0С регулярно подносить пламя зажигательного приспособления, определить момент появления синего пламени. · За температуру вспышки битума принимают температуру появления синего пламени. · За окончательный результат принимают среднее арифметическое из результатов двух определений, если они не расходятся более чем на 3 0С.

Рис. 2.4. Прибор Бренкена для определения температуры вспышки. 1-штатив, 2-термометр; 3-тигель с песком; 4-внутренний тигель; 5-горелка; 6-зажигательное приспособление. IV. Лабораторный журнал.

V. Заключение. Общее заключение.

Определить марку испытуемого битума в соответствии с данными ГОСТ (табл. 1 приложения).

12 |

Рис. 2.2. Прибор «Кольцо и шар». 1 – термометр; 2 – металлические диски; 3 – стержень; 4- кольцо; 5 – шар.

Рис. 2.2. Прибор «Кольцо и шар». 1 – термометр; 2 – металлические диски; 3 – стержень; 4- кольцо; 5 – шар.