ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Гравиметрический метод анализа 12

Гравиметрический анализ (весовой анализ) — важнейший метод количественного химического анализа, в котором взвешивание является не только начальной, но и конечной стадией определения. Гравиметрический анализ основан на законе сохранения массы веществ при химических превращениях. Измерительным прибором служат аналитические весы. Результаты анализа выражают обычно в процентах. Гравиметрический анализ сыграл большую роль при становлении закона постоянства состава химических соединений, закона кратных отношений, периодического закона и др., применяется при определении химического состава различных объектов (горных пород и минералов), при установлении качества сырья и готовой продукции и т. д. Ознакомление с руководствами по химическому анализу, изданными в первой половине XIX в., показывает, что для каждого элемента (а их в то время было известно уже несколько десятков) была хорошо разработана по крайней мере одна методика количественного определения. В большинстве этих методик использовали реакции осаждения. В первые годы XIX в. гравиметрический метод был существенно развит М. Клапротом — профессором Берлинского университета. М. Клапрот впервые применил этот метод для определения неметаллов. Он собственноручно провел гравиметрический анализ более 200 минералов, получив довольно точные результаты. Анализировал М. Клапрот и объекты искусственного происхождения — стекла, сплавы цветных металлов и т. п. Содержание определяемого элемента рассчитывали, как и в работах Т. Бергмана, по предварительно установленным аналитическим множителям (факторам). Именно М. Клапрот в своих статьях стал приводить методики анализа в такой детальной и понятной форме, что они могли быть легко воспроизведены любым химиком. Переход к анализу объектов сложного состава, например почв и минералов, требовал значительного усложнения методик. Для каждого объекта создавали отдельный вариант методики, отличающийся, в частности, способом удаления мешающих элементов, в первой половине XIX в. быстро рос объем литературы, в которой излагались методики анализа разных объектов. Наибольшие достижения в области гравиметрического метода анализав то время имели немецкие (М. Клапрот, Ю. Либих, К. Р. Фрезениус) и шведские (Й. Я. Берцелиус и др.) исследователи, тогда как французские исследователи в большей мере интересовались титриметрией, а английские — электрохимическими методами анализа. Точность гравиметрического метода анализа постоянно повышалась. В XIX в. ее уже характеризовали показателем «относительная ошибка» («относительная погрешность»), и Й. Я. Берцелиус писал, что при определении содержания макрокомпонентов пробы весовым методом относительная ошибка отдельных определений может достигать 1,5-2,0 %. Если суммарное содержание всех компонентов пробы оказывалось существенно меньше 100 %, это могло свидетельствовать о присутствии в пробе некоторого еще не открытого элемента. Несколько элементов были открыты М. Клапротом и самим Й. Я. Берцелиусом именно таким способом. Повышению точности гравиметрического анализа способствовало совершенствование его техники. О совершенствовании весов выше уже говорилось, но надо отметить следующее: М. Клапрот стал применять платиновые тигли и осознал необходимость просушивания или прокаливания осадков до постоянного веса. Й. Я. Берцелиус начал прокаливать осадки, отделяя их от маточного раствора с помощью особой фильтровальной бумаги — с низким и строго постоянным содержанием золы. Известный элементный состав золы позволял вносить поправки к результатам определения соответствующих элементов. Й. Я. Берцелиус впервые стал использовать сравнительно небольшие навески и объемы растворов реагентов, т.е. перешел от техники макроанализа (десятки граммов, сотни миллилитров) к полумикроанализу в пробирках. Впервые изготовил их именно Й.Я. Берцелиус, как и делительные воронки, лабораторные штативы, эксикаторы и многие другие приспособления, важные для химических методов анализа (рис.). В книгах Й. Я. Берцелиус рекомендовал анализировать навески, масса которых порядка 1 г (кстати, он первым из аналитиков систематически применял метрическую систему, т.е. измерял массу в граммах и миллиграммах, а не в унциях, драхмах и т.п.). С переходом к технике полумикроанализа снижалась длительность каждого анализа, это позволило Й.Я.Берцелиусу проанализировать за несколько лет множество органических и неорганических веществ (более 2000). Значительным был вклад Берцелиуса и в технику пробоподготовки. Он применял фтороводородную кислоту для разложения силикатных материалов. Методики пробоподготовки, предложенные Й. Я. Берцелиусом, были впоследствии улучшены благодаря применению новых газовых горелок (Р. Бунзен, 1855).

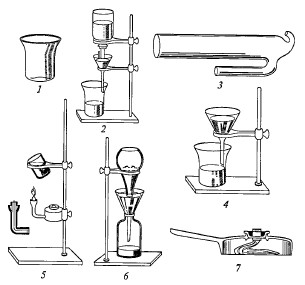

Рис. Оборудование лаборатории Й. Я. Берцелиуса: 1 — стакан; 2 — прибор для фильтрования; 3 — капиллярный регулятор прибора; 4 — держатель фильтра с фильтровальной воронкой; 5 − прокаливание осадка; 6 — аппарат для автоматического фильтрования; 7 — масляная горелка До этого все аналитики использовали громоздкие угольные или масляные печи, не гарантировавшие заданную и воспроизводимую температуру прокаливания осадков. Впрочем, точные измерения высоких температур стали возможны только в конце XIX в. Для этого использовали зависимость от температуры легко измеряемых физических величин. В частности, измеряли электрическое сопротивление (1871), или напряжение, создаваемое термопарой (1884), или оптические характеристики веществ. Электрические муфельные печи появились в лабораториях после 1910 г. Точность гравиметрии повысилась, когда был усовершенствован способ расчета результатов анализа: стали применять эквиваленты, а затем и атомные веса элементов. Впервые атомные веса приблизительно оценил Дж. Дальтон (с точностью до целых атомных единиц массы (а.е.м.)), но относительно точно (до 0,01 а.е.м.) °ни были определены Й. Я. Берцелиусом с помощью гравиметрического метода. Точность результатов его анализов просто изумляет. Во всяком случае в опубликованной в 1826 г. таблице атомных весов 45 элементов некоторые данные отличаются от современных лишь на сотые доли процента. Во второй половине XIX в. развитие гравиметрического анализа замедлилось. Конечно, и в эти годы появлялись интересные новшества (фильтрующие тигли Гуча, беззольная бумага для фильтрования и др.). Было разработано множество хороших методик, но точность метода в целом росла медленно, не менялись и его основные принципы. Новые стимулы и новые возможности для развития гравиметрии возникли на рубеже XIX и XX в. Это было связано с началом использования органических реагентов-осадителей, а еще более — с применением теоретических расчетов, основанных на известных значениях произведений растворимости и позволяющих выбрать или оптимизировать методику осаждения. Изобретение термовесов позволило А. Ле Шателье и другим исследователям выбирать оптимальные режимы прокаливания осадков (начиная с 90-х гг. XIX в.). Исследования механизма образования осадков на рубеже XIX и XX в. привели к созданию правил получения кристаллических и аморфных осадков, а применение этих правил − к уменьшению соосаждения и связанных с ним систематических погрешностей анализа. Великолепные возможности для повышения точности давал новый вариант гравиметрического анализа — электрогравиметрия, где вместо реагента-осадителя действовал электрический ток. Электрогравиметрия базировалась на исследованиях М. Фарадея, как метод сформировалась значительно позже, чем было открыто само явление электроосаждения, — в 1864 г. Американец у. Гиббс (однофамилец знаменитого физико-химика) применил электроосаждение для определения меди и никеля. В последние годы XIX в. и в первые годы XX в. было предложено множество подобных методик, важным достоинством которых была возможность раздельного определения разных металлов. Селективность осаждения, а следовательно, и точность анализа достигались за счет выбора напряжения, подаваемого на электролизер. Все эти достижения аналитиков позволили в начале XX в. снизить относительную погрешность гравиметрических методик до 0,1 %, а во многих случаях — даже до 0,01 %. Однако область применения гравиметрии уже начала неуклонно сокращаться. С 1850-х гг. с ней стал успешно конкурировать менее трудоемкий титриметрический анализ, а в XX в. — более чувствительные инструментальные методы.

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна Екологічний факультет

Доповідь «Колориметричний і гравіметричний методи дослідження»

Виконала: Г.В.Ягодіна студентка II курсу групи ДЕ-22

Перевірила: А.Г.Гарбуз

Харків-2012 12 |