ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Шестеренчатый дифферецниал. 12

Кинематическая схема симметричного шестеренчатого конического дифференциала изображена на рисунке 7.4. Данный дифференциал представляет собой планетарный механизм, который состоит из ведущего звена 1 (водила), полуосевых шестерен 3 и 4 и сателлитов 2.

Рисунок 7.4 – Схема симметричного конического дифференциала. Изображение такого дифференциала приведено на рисунке 7.5

Рисунок 7.5 – Детали конического симметричного дифференциала. 1 — коробка сателлитов дифференциала правая; 2 — болт коробки сателлитов; 3 — опорная шайба шестерни; 4, 8 — полуосевые шестерни; 5 — опорная шайба сателлита; 6 — сателлиты; 7 — ось сателлитов; 9 — левая коробка сателлитов дифференциала Дифференциал легкового автомобиля имеет два свободно вращающихся сателлита, установленных на оси, закрепленной в корпусе дифференциала, а у грузового автомобиля — четыре сателлита, размещенных на шипах крестовины, также закрепленной в корпусе дифференциала. При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге (рисунок 7.6, а) ведущие колеса одного моста проходят одинаковые пути, встречают одинаковое сопротивление движению и вращаются с одной и той же скоростью. При этом корпус дифференциала, сателлиты и полуосевые шестерни вращаются как одно целое. Сателлиты 3 не вращаются вокруг своих осей, заклинивают полуосевые шестерни 4 и на оба ведущих колеса передаются одинаковые крутящие моменты.

Рисунок 7.6 – работа дифференциала при движении автомобиля. а — по прямой; б — на повороте; 1,4— шестерни; 2 — корпус; 3 — сателлит; 5 — полуось При повороте автомобиля (рисунок 7.6, б) внутреннее по отношению к центру поворота колесо, встречает большее сопротивление движению, чем наружное колесо вращается медленнее, и вместе с ним замедляет свое вращение полуосевая шестерня внутреннего колеса. При этом сателлиты 3 начинают вращаться вокруг своих осей и ускоряют вращение полуосевой шестерни наружного колеса. В результате ведущие колеса вращаются с разными скоростями, что и необходимо при движении на повороте. При движении автомобиля по неровной дороге ведущие колеса также встречают разные сопротивления и проходят разные пути. В соответствии с этим дифференциал обеспечивает им разную скорость вращения и качение без проскальзывания и буксования. Одновременно с изменением скоростей вращения происходит изменение крутящего момента на ведущих колесах. При этом крутящий момент уменьшается на колесе, вращающемся с большей скоростью. Так как симметричный дифференциал распределяет крутящий момент на ведущих колесах поровну, то в этом случае на колесе с меньшей скоростью вращения момент тоже уменьшается и становится равным моменту на колесе с большей скоростью вращения. В результате суммарный крутящий момент и тяговая сила на ведущих колесах падают, а тяговые свойства и проходимость автомобиля ухудшаются. Особенно это проявляется, когда одно из ведущих колес попадает на скользкий участок дороги, а другое находится на твердой сухой дороге. Если суммарного крутящего момента будет недостаточно для движения автомобиля, то автомобиль остановится. При этом колесо на сухой твердой дороге будет неподвижным, а колесо на скользкой дороге будет буксовать. Для устранения этого недостатка применяют принудительную блокировку (выключение) дифференциала, жестко соединяя одну из полуосей с корпусом дифференциала. При заблокированном дифференциале крутящий момент, подводимый к колесу с лучшим сцеплением, увеличивается. В результате создается большая суммарная тяговая сила на обоих ведущих колесах автомобиля. При этом суммарная тяговая сила увеличивается на 20...25 % во время движения в реальных дорожных условиях. Такой дифференциал изображен на рисунке 7.7.

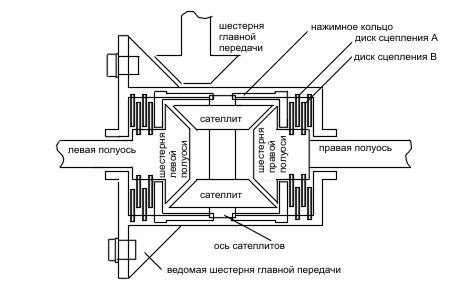

Рисунок 7.7 – Конический блокируемый дифференциал 1 – водило; 2 – саттелиты; 3, 4 – ведомые шестерни; 5 – блокировочная штифтовая муфта Конический симметричный дифференциал является дифференциалом малого трения, так как имеет небольшое внутреннее трение. Трение в дифференциале повышает проходимость автомобиля, так как оно позволяет передавать больший крутящий момент на небуксующее колесо и меньший — на буксующее, что может предотвратить буксование. При этом суммарная тяговая сила в ведущих колесах достигает максимального значения. Однако в дифференциале малого трения увеличение суммарной тяговой силы на ведущих колесах составляет всего 4...6%, что также не способствует повышению тяговых свойств и проходимости автомобиля. Конический симметричный дифференциал малого трения прост по конструкции, имеет небольшие размеры и массу, высокие КПД и надежность. Он обеспечивает хорошие управляемость и устойчивость, уменьшает изнашивание шин и расход топлива. Этот дифференциал также называют простым дифференциалом. Для повышения трения в коническом дифференциале устанавливают дополнительно пакеты фрикционных дисков (рисунок 7.8).

Рисунок 7.8 – Конический дифференциал повышенного трения Особенностью данной конструкции является наличие дополнительных фрикционных дисков, одна часть которых соединена с шестернями полуосей а вторая с корпусом (водилом) дифференциала. В случаях, когда условия движения колес (преодолеваемый путь и сцепление с дорогой) одинаковы, сателлиты неподвижны относительно своих осей и принцип работы такого дифференциала не отличается от дифференциала малого трения. При появлении разности скоростей ведущих колес, сателлиты начинают вращение и, следовательно, возникают силы в зубчатом зацеплении. Составляющие этих сил приложенные к ведомым шестерням, параллельные полуосям воздействуют на распорные кольца и происходит блокировка дифференциала за счет возникновения сил трения между дисками. Этот эффект ограничивает проскальзывание разгруженного в сильном повороте колеса. Кулачковый дифференциал Кулачковые дифференциалы. Кулачковые (сухарные) дифференциалы могут быть с горизонтальным (рисунок 7.9, а) или радиальным (рисунок 7.9, б) расположением сухарей. Сухари 3 размещаются в один или два ряда в отверстиях обоймы 2 корпуса 1 дифференциала между полуосевыми звездочками 4 и 5, которые установлены на шлицах полуосей. Сухари в дифференциале выполняют роль сателлитов.

Рисунок 7.9 – Кулачковые дифференциалы 1 – корпус; 2 — обойма; 3 — сухарь; 4, 5 — звездочки; При прямолинейном движении автомобиля по ровной дороге сухари неподвижны относительно обоймы и полуосевых звездочек. Своими концами они упираются в профилированные кулачки полуосевых звездочек и расклинивают их. Все детали дифференциала вращаются как одно целое, и оба ведущих колеса автомобиля вращаются с одинаковыми скоростями. При движении автомобиля на повороте или по неровной дороге сухари перемещаются в отверстиях обоймы и обеспечивают ведущим колесам автомобиля разную скорость вращения без проскальзывания и буксования. Кулачковые дифференциалы являются дифференциалами повышенного трения, так как имеют значительное внутреннее трение, которое позволяет передавать больший крутящий момент на небуксующее колесо и меньший на буксующее колесо. При этом суммарная тяговая сила на ведущих колесах автомобиля достигает максимального значения. Так, за счет повышенного внутреннего трения суммарная тяговая сила на ведущих колесах увеличивается на 10... 15 %, что способствует повышению тяговых свойств и проходимости автомобиля. Кулачковые дифференциалы относительно просты по конструкции и имеют небольшую массу. Они широко применяются на автомобилях повышенной и высокой проходимости. Вариант конструкции кулачкового дифференциала с повышенным внутренним трением и радиальным расположением кулачков показан на рисунке 7.10. Момент от зубчатого колеса главной передачи подводится к сепаратору 1, в пазах которого расположены плунжеры 2. Наружные концы плунжеров соприкасаются с внутренней поверхностью обоймы 3, связанной шлицевым соединением с правой полуосью. Внутренние концы плунжеров соприкасаются со звездочкой 4, насаженной на шлицах на левую полуось. Внутренняя поверхность обоймы 3 и наружная поверхность звездочки 4 имеют кулачки, очерченные по определенному профилю. При повороте автомобиля плунжеры перемещаются в радиальном направлении в сепараторе 1 и, скользя по кулачкам обоймы 3 и звездочки 4, обеспечивают разные скорости вращения полуосей.

Рисунок 7.10 – Кулачковый дифференциал с радиальным расположением кулачков Червячный дифференциал Конструкция межколесных червячных дифференциалов не имеют принципиальных отличий от межосевых дифференциалов, описанных в лекции 6. Ведущие мосты Ведущий мост — агрегат колёсной или гусеничной машины, соединяющий между собой ведущие колёса одной оси. Посредством подвески мост крепится к раме машины или к её несущему кузову. Он предназначен для передачи на раму (кузов) толкающих усилий от ведущих колес, а при торможении — тормозных усилий. На автомобилях применяются различные типы ведущих мостов (рисунок 7.11).

Рисунок 7.11 – Классификация мостов автомобиля Ведущий мост при зависимой подвеске представляет собой жесткую пустотелую балку, на концах которой на подшипниках установлены ступицы ведущих колес, а внутри размещены главная передача, дифференциал и полуоси. Ведущий мост при независимой подвеске выполняется разрезным, при этом картер главной передачи закрепляется на раме, а полуоси выполняются качающимися (Рисунок 7.12).

Рисунок 7.12 – Конструкция ведущего переднего моста автомобиля Porsche 911 Carrera 4 Балки неразрезных мостов (зависимая подвеска) выполняются разъемными и неразъемными (рисунок 7.13), а по способу изготовления — штампованными или литыми. Разъемная балка имеет поперечный разъем по картеру главной передачи и состоит из двух частей, соединенных болтами. Картер разъемного ведущего моста (рисунок 7.13, а) обычно отливают из ковкого чугуна. Картер состоит из двух соединенных между собой частей 2 и 3, имеющих разъем в продольной вертикальной плоскости. Обе части картера имеют горловины, в которых запрессованы и закреплены стальные трубчатые кожухи 1 полуосей. К ним приварены опорные площадки 4 рессор и фланцы 5 для крепления опорных дисков колесных тормозных механизмов. Разъемные ведущие мосты применяются на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Картер неразъемного штампосварного ведущего моста (рисунок 7.13, 6) выполняется в виде цельной балки 9 с развитой центральной частью кольцевой формы. Балка имеет трубчатое сечение и состоит из двух штампованных стальных половин, сваренных в продольной плоскости. К средней части балки моста с одной стороны крепятся картер главной передачи и дифференциал, а с другой — устанавливается крышка. К балке моста приварены опорные чашки 7 пружин подвески колес, фланцы 6 для крепления опорных дисков тормозных механизмов и кронштейны 8 и 10 крепления деталей подвески. Неразъемные штампосварные ведущие мосты получили распространение на легковых автомобилях и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Эти мосты при необходимой прочности и жесткости по сравнению с литыми неразъемными мостами имеют меньшую массу и меньшую стоимость изготовления.

Неразъемный литой ведущий мост (рисунок 7.13, в) изготавливают из ковкого чугуна или стали. Балка 13 моста имеет прямоугольное сечение. В полуосевые рукава запрессовывают трубы 11 из легированной стали, на концах которых устанавливают ступицы колес. Фланцы 12 предназначены для крепления опорных дисков тормозных механизмов. Неразъемные литые ведущие мосты получили применение на грузовых автомобилях большой грузоподъемности. Такие мосты обладают высокой жесткостью и прочностью, но имеют большую массу и габаритные размеры. Неразъемные ведущие мосты более удобны в обслуживании, чем разъемные, так как для доступа к главной передаче и дифференциалу не требуется снимать мост с автомобиля.

Рисунок 7.13 – Ведущие мосты а – разъемный; б, в – неразъемные; 1 – кожух; 2,3 – части картера; 4 – площадка; 5, 6, 12 – фланцы; 7 – чашка; 8, 10 – кронштейны; 9, 13 – балки; 11 – труба.

12 |