ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Применение полупроводниковых диодов

Лабораторная работа № 2 Цель работы: изучить работу одно- и двухполупериодых схем выпрямления, умножителей и ограничителей напряжения. Свойство односторонней проводимости p n перехода лежит в основе работы выпрямительных диодов, используемых для выпрямления переменных (в том числе гармонических) сигналов. Простейшая схема однопо лупериодного выпрямителя приведена на рис. 2.1. Последовательно с диодом VD подключается фильтрующая емкость (конденсатор) С, а параллельно ей – сопротивление нагрузки Rн.

Рис. 2.1. Электрическая схема однополупериодного выпрямителя

Пусть сначала на вход этой цепи подается гармоническое (синусоидальное) напряжение uвх при отключенной емкости (ключ Кл разомкнут). Тогда за счет односторонней проводимости диода на нагрузке Rн будут выделяться только положительные полуволны (напряжение Uн, см. временную диаграмму на рис. 2.2). Отсюда название данного выпрямителя.

Рис. 2.2. Временная диаграмма работы однополупериодного выпрямителя

Во время действия положительной полуволны входного синусоидального сигнала диод будет прямо смещенным, его дифференциальное сопротивление будет очень маленьким, поэтому через него будет протекать ток и все входное напряжение будет падать на Rн. Во время действия отрицательной полуволны синусоиды диод будет находиться в запертом состоянии, ток через него проходить практически не будет, входное напряжение будет падать на диоде, а на Rн оно будет практически равно нулю. При подключении емкости С (ключ Кл замыкается) она будет во время действия восходящего участка каждой полуволны заряжаться примерно до амплитудного значения синусоиды Umax. Далее будет происходить ее частичный разряд через сопротивление Rн до напряжения Umin (рис. 8), а во время действия следующей полуволны – снова дозаряд до Umax и т. д. Таким образом, на сопротивлении нагрузки будет иметь место практически постоянное напряжение, имеющее некоторые пульсации. Они происходят относительно некоторого среднего значения Uср = (Umax + Umin) / 2 (рис. 8). При этом через сопротивление нагрузки будет протекать соответствующий средний ток Iср = Uср / Rн. Для характеристики этих пульсаций вводится коэффициент пульсаций kп, который в общем случае определяется по формуле:

kп = ΔUп / Uср, (2.1)

где ΔUп = Umax – Umin (рис. 2.2). Величина пульсаций прямо пропорциональна среднему току через нагрузку Iср и обратно пропорциональна значению действующего напряжения на входе выпрямителя, частоте этого напряжения f и емкости конденсатора С. Пульсации являются отрицательным фактором, влияющим на качество работы выпрямителя, поэтому на практике их стремятся свести к минимуму. Достигнуть этого можно, например, увеличением емкости конденсатора С и увеличением частоты входного напряжения f, поскольку они не определяют выходные электрические параметры выпрямителя. Уменьшить величину пульсаций выходного напряжения выпрямителя и, таким образом, повысить его качество, позволяет также использование обеих полуволн синусоидального входного напряжения, сделав их одной полярности. Получить это позволяет схема двухполупериодного выпрямителя. Вариант такой схемы приведен на рис. 2.3, а соответствующие временные диаграммы ее работы – на рис. 2.4.

Схема работает по тому же принципу, что и описанный выше одно- полупериодный выпрямитель. Включение диодов VD1–VD4, показанное на рис. 2.3, позволяет преобразовать отрицательные полуволны входного напряжения в положительные, как это показано на рис. 10 (при этом ключ Кл на рис. 2.3 разомкнут). На практике двухполупериодные выпрямители получили более широкое распространение, чем однополупериодные. Удвоители напряжения. В последнее время радиолюбители все чаще и чаще интересуются схемами питания построенным по принципу умножения напряжения. Причин этому можно назвать много, одни из самых главных – появление на рынке малогабаритных конденсаторов большой емкости и резкое удорожание медного провода, использовавшегося при намотке трансформаторов. Немаловажно и то, что схемы с умножением напряжения позволяют значительно снизить вес и габариты аппаратуры. Схема удвоения напряжения (схема Латура) представляет собой мостовую схему (рис. 2.5), у которой в два плеча моста включены вентили VD1 и VD2, а в два другие плеча - конденсаторы C1 и C2. При положительном потенциале точки а вторичной обмотки трансформатора, когда э.д.с. в ней направлены вверх, будет открыт вентиль VD1 и начнется заряд конденсатора C1. При противоположном направлении э.д.с. вторичной обмотки ток заряда конденсатора C2 протекает через вторичную обмотку, конденсатор C2 и вентиль VD2.

a) + (-)

e2

- (+) б) С1 +

U01 Rн

U0

С2 +

Конденсаторы C1 и С2 соединены последовательно и разряжаются на нагрузку. Так как напряжения двух однополупериодных схем U01 и U02 сдвинуты по фазе на половину периода, то при последовательном соединении этих схем суммарное напряжение Uн изменяется с удвоенной частотой. Ток во вторично обмотке трансформатора в различные полупериоды имеет противоположное направление и постоянная составляющая тока во вторичной обмотке равна нулю. Ограничители напряжения. Ограничители бывают по максимуму, по минимуму и двухсторонние, которые ограничивают уровень сигнала сверху и снизу. Устройство последовательных диодных ограничителей довольно простое и оно основано на ключевом свойстве полупроводникового диода: в открытом состоянии диод пропускает электрический ток, а в закрытом – электрический ток через диод не проходит. Последовательные диодные ограничители состоят из диода (VD1), источника смещения (ECM) и сопротивления нагрузки (R1). Различие состоит в том, как подключен диод: в ограничителе по минимуму диод включен в прямом направлении, а в ограничителе по максимуму – в обратном направлении. Рассмотрим принцип работы ограничителя по минимуму. При значении входного напряжения UВХ меньше, чем напряжение смещения ЕСМ, диод VD1 будет находиться в закрытом состоянии и напряжение на выходе UВЫХ будет соответствовать напряжению смещения. Как только входное напряжение превысит напряжение смещения, диод откроется и через него начнёт проходить электрический ток, а напряжение на выходе будет соответствовать входному напряжению.

Принцип работы ограничителя по максимуму состоит в следующем. При значении входного напряжения UВХ меньше напряжения смещения диод VD1 находится в открытом состоянии и напряжение на выходе UВЫХ будет равным напряжению смещения. Как только входное напряжение превысит значение напряжения смещения, диод откроется и выходное напряжение будет равным входному напряжению.

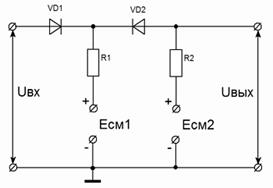

Для ограничения сигналов сверху и снизу используются двухсторонние ограничители, которые чаще всего состоят из двух последовательно включённых односторонних ограничителей.

Принцип работы двухстороннего ограничителя заключается в следующем. Напряжение источников смещения выбирают так, чтобы в отсутствии входного сигнала диод VD2 был открыт (ЕСМ1 < ЕСМ2). Уровень ограничения напряжения по максимуму определяется напряжением смещения ЕСМ2, а уровень ограничения по минимуму – напряжением в точке соединения диодов VD1 и VD2, которое соответствует напряжению отпирания диода VD1. Диод VD1 открывается, когда напряжение на входе превышает величину напряжения ЕСМ1. При этом напряжение на выходе ограничителя примерно равно напряжению на входе, а когда входное напряжение превышает величину ЕСМ2, то диод VD2 закрывается и напряжение на выходе будет равно напряжению ЕСМ2. Параллельные диодные ограничители.Так же как и последовательные диодные ограничители, параллельные диодные ограничители бывают по максимуму, по минимуму и двухсторонние. Основное отличие в принципе работы параллельных ограничителей от последовательных ограничителей состоит в том, что параллельные пропускают сигнал, когда диод находится в закрытом состоянии, и ограничивают, когда диод открыт. Параллельные диодные ограничители в основном состоят из следующих элементов: источник напряжения смещения ЕСМ служит для установки уровня ограничения, сопротивление R1 создает вместе с диодом VD1 делитель напряжения и непосредственно диод VD1 выполняет роль ключевого элемента. Различие между ограничителями сверху и снизу состоит в том, как подключен диод. Рассмотрим схему и принцип работы параллельного ограничителя по минимуму. При значении входного напряжения UВХ меньше, чем напряжение смещения ЕСМ, диод VD1 будет находиться в открытом состоянии, а так как R1 и сопротивление диода в открытом состоянии невелико, то всё напряжение будет оставаться на сопротивлении R1, а на выходе напряжение UВЫХ будет равно сумме напряжений ЕСМ и падению напряжения на диоде. Как только входное напряжение превысит напряжение смещения, диод закроется и так как сопротивление диода в закрытом состоянии очень велико, то на выходе ограничителя будет напряжение равное входному напряжению.

Порядок выполнения |

VD1

VD1

u1 e1

u1 e1

VD2

VD2 U02

U02 Рис. 2.5. Схема удвоения напряжения

Рис. 2.5. Схема удвоения напряжения