ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

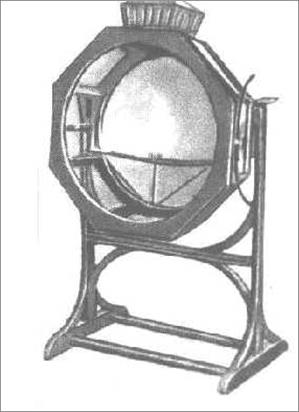

| Прототип современного прожектора, созданный Кулибиным

Надежда Максимова «Вечный двигатель» Ивана Кулибина

Характеризуя Ивана Петровича Кулибина, энциклопедия Кирилла и Мефодия (КМ) сдержанно сообщает: «Российский механик-самоучка (1735-1818). Изобрёл много различных механизмов. Усовершенствовал шлифовку стёкол для оптических приборов. Разработал проект и построил модель одноарочного моста через р. Нева с пролётом 298 м. Создал «зеркальный фонарь» (прототип прожектора), семафорный телеграф и много др.». При чтении этого абзаца у неподготовленного человека возникает ощущение, что Кулибин был-таки довольно приличным изобретателем (вон, за ним числится и фонарь, и семафор и даже «много др.»). Но с другой стороны, всего-навсего механик (типа слесаря) да ещё и самоучка. С высокоучёным европейцем эпохи Возрождения рядом не поставишь. Поэтому, нарушая традиции написания рефератов и научных статей, посвящённых каким-либо персоналиям, начну не с биографических данных, а с загадки. Итак, известно, что Иван Кулибин, родившийся на Волге и с детства видевший тяжёлый труд бурлаков, изобрёл самоходную баржу. Которая (внимание!) сама шла против течения реки, используя в качестве движущей силы само (вы не поверите!) течение реки. Да-да, это не ошибка и не опечатка. Кулибин действительно создал баржу, которая, используя только силу течения, шла... против течения. Это кажется невероятным. Невозможным. Противоречит базовым законам физики. Судите сами: даже если добиться того, чтобы тяжёлая баржа имела нулевой коэффициент трения о воду (что невозможно!), то судно, в лучшем случае, оставалось бы на месте. Не дрейфовало бы по течению в низовья реки. А тут баржа своим ходом шла ВВЕРХ. Это же просто вечный двигатель какой-то! Парижская академия наук отказалась бы рассматривать такой проект, так как это невозможно, потому что невозможно никогда! Но Кулибин-то не проект предоставил, а настоящую баржу. Которая при большом скоплении народа действительно была спущена на воду и НА САМОМ ДЕЛЕ, у всех на виду, шла против течения, не используя никаких внешних сил. Чудо? Нет, реальность. И теперь, когда вы это знаете, попробуйте сами (как никак мы жители XXI века, вооружённые знаниями и обласканные техническим прогрессом) сообразить, как механик-самоучка(!) XVIII века добился столь удивительного эффекта, используя самые простые и доступные каждому материалы? Пока вы думаете, для обострения мыслительных процессов приведу несколько основополагающих принципов изобретательства. Разработанных, естественно, в XXI веке. Итак. Техническое решение считается идеальным, если нужный эффект достигается «даром», без использования каких бы то ни было средств. Техническое устройство считается идеальным, когда устройства нет, но действие, которое оно должно делать, выполняется. Способ, которым осуществляется техническое решение, является идеальным, когда расхода энергии и времени нет, но требуемое действие выполняется, причём, регулированно. То есть столько, сколько надо и только тогда, когда надо. Ну и в завершение: Вещество, используемое в техническом решении, считается идеальным, когда самого вещества нет, но его функция выполняется в полном объёме. Вам не кажется, что деревенскобородый мужик-лапотник, а точнее механик-самоучка Иван Кулибин умел находить именно ИДЕАЛЬНЫЕ решения? Невозможные с точки зрения Парижской академии наук? Но пойдём дальше. В книге Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» ярко живописуется, как титульный герой перехватил и исказил информацию, передаваемую при помощи семафорного телеграфа с испанского театра военных действий в Париж. Результатом стало обрушение биржи и грандиозное разорение одного из могущественнейших банкиров — врагов графа. Ничего удивительного. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Хочется только подчеркнуть, что изобрёл этот самый семафорный телеграф — Иван Петрович Кулибин. Прототип современного прожектора, созданный Кулибиным Теперь о прожекторе. Не забудем, что милостью её императорского величества Екатерины II сын нижегородского купца-старовера Иван Кулибин был призван в столицу и там, в течение 32-х лет (с 1769 по 1801 год) заведовал механическими мастерскими Петербургской академии наук. Петербург — город мореходный. А значит, подача световых сигналов в нём исключительно важна. Тут и маяки, ориентирующие суда и оберегающие их от попадания на мель, и передача информации с корабля на корабль... До эпохи Кулибина суда для передачи сигналов использовали разноцветные вымпелы, поднимаемые на мачтах, и ручной семафор (лихой матросик с флажками). Понятно, что разглядеть эту красоту можно было только днём. На маяках ночью разжигали костры. Но на деревянном судне открытый огонь слишком опасен, поэтому в море для освещения можно было использовать только свечу или фитиль, плавающий в плошке с маслом. Понятно, что мощность света от таких источников невелика и для передачи сигналов на сколь-нибудь приличное расстояние не годится. Так что ночью суда погружались во тьму и информационное молчание. Изучив проблему, механик-самоучка Кулибин в 1779 сконструировал свой знаменитый фонарь с отражателем, дававший мощный свет при слабом источнике. Важность такого фонаря-прожектора в портовом городе трудно переоценить. Виктор Карпенко в своей книге «Механик Кулибин» (Н. Новгород, изд-во «БИКАР», 2007 год) так описывает событие: «Как-то в тёмную осеннюю ночь на Васильевском острове появился огненный шар. Он освещал не только улицу, но и Английскую набережную. Толпы народа устремились на свет, творя молитвы. Вскоре выяснилось, что это светит фонарь, вывешенный знаменитым механиком Кулибиным из окна своей квартиры, которая помещалась на четвёртом этаже Академии». Фонари пользовались огромным спросом, но Кулибин был плохим предпринимателем и заказы ушли к другим мастерам, которые нажили на этом не одно состояние. Автомобиль

Устройство, со всех сторон защищённое «бронёй» из дерева (современных пуль и снарядов в средние века не знали), передвигалось за счёт мускульной силы нескольких человек, которые сидели внутри и вращали рычаги. (Типа «кривой стартер»). Увы, изучив чертежи Леонардо, современные специалисты оценили изобретение так: Дэвид Флетчер,британскийисторик танков: — Да, сначала кажется, что ничего из этого не выйдет. Там внутри должны быть люди, вращающие рукояти, чтобы завращались колёса и с места сдвинулась махина, бог знает какой тяжести. Я бы сказал, что это физически почти невозможно. Для того чтобы это могло двигаться, нужно поле боя ровное, как стол. Камень — и оно остановится. Нора крота — и снова остановка. Противник умрёт от смеха раньше, чем эта штука до него доедет. Но это только с первого взгляда. Со второго — солдаты (!) британской армии заметили, что в чертеже есть принципиальная ошибка. — Шестерни на колёсах расположены неправильно, — сказал один из тех, кого посадили внутрь Леонардовского танка и заставили крутить рукояти. — При таком устройстве переднее колесо крутится назад, а заднее — вперёд. Так что это нужно исправить — переставить шестерёнки. Тогда оба колеса будут одновременно двигаться в одном направлении. Как видите, изобретение Леонардо содержало принципиальные конструкторские недоработки. Причём, даже после их устранения механизм мог использоваться только в лабораторных условиях на идеально ровной поверхности, какой в реальной жизни не найти. Теперь взглянем на изобретения Ивана Кулибина.

Сотрудники музея подчёркивают, что кулибинская самобеглая повозка имела все части современного автомобиля: коробку скоростей, тормоз, карданный механизм, руль, подшипники качения... Единственное сходство с Леонардовским изобретением — приводилась сия конструкция в движение тоже за счёт человеческих мускулов. Водитель крутил ногами педали, его усилия раскручивали тяжёлый маховик... и через короткий промежуток времени, велоколяска, отличавшаяся завидной грузоподъёмностью, могла развивать приличную скорость. От водителя требовалось только твёрдо держать руль и поддерживать маховик в постоянном вращении. «Самобеглая коляска» Кулибина Мосты Да Винчи Устраиваясь под покровительство миланского герцога Людовико Сфорца, Леонардо позиционировал себя, как военный инженер. «Я могу создать лёгкие прочные мосты, — говорил он, — которые будет легко перевозить в ходе преследования. Или, упаси господи, бегства от врага. Также я придумал способ осады замков, при котором первым делом осушается ров с водой». И герцог принял его на службу. Однако, как человек здравомыслящий, (энциклопедии сообщают, что при нём «Милан стал одним из сильнейших государств Италии, центром наук и искусств») поручил новому служащему не строительство мостов новой конструкции, а нечто гораздо более скромное. Он доверил Леонардо (Умеешь осушать? — Осушай!) провести дренаж для ванной комнаты герцогини. Кулибин Энциклопедия КМ сообщает: «В 1770-х гг. Кулибин спроектировал деревянный одноарочный мост через Неву с длиной пролёта 298 м (вместо 50-60 м, как строили в ту пору). В 1766 он построил модель этого моста в 1/10 натуральной величины. Она была испытана специальной академической комиссией. Проект получил высокую оценку математика Л. Эйлера, по модели Кулибина проверившего правильность своих теоретических формул». Очень любопытно упоминание о том, что знаменитый Эйлер не проводил расчёты для русского самоучки, а по его модели проверял СВОИ расчёты. Умный был человек, понимал, что «практика — критерий истины». Вопрос: а зачем, собственно, Кулибину понадобилось изобретать мост такой необычной формы? Слава Богу, конструкций мостов с древнейших времён существует множество...

Дело в том, что Санкт-Петербург — крупный порт. И до сегодняшнего дня он принимает суда большого тоннажа и водоизмещения. Для того, чтобы эти громадные суда могли входить в город, основные мосты Санкт-Петербурга сделаны разводными. А одноарочный мост, который предлагал Кулибин, как бы парил над Невой, касаясь земли только в двух точках — на правом и на левом берегах. Его не требовалось бы разводить! Мосты Кулибина, если бы их проект был принят, позволили бы океанским судам входить в порт не только ночами, а в любое время суток! И никаких затрат на обслуживание и ремонт разводных механизмов. Идеальное решение (см. выше). Часы

Общеизвестно, что столичная карьера Ивана Кулибина началась с того, что во время визита императрицы Екатерины II в Нижний Новгород, ей преподнесли изготовленные мастером часы. Размером они были с гусиное яйцо и вмещали (помимо собственно часов) ни много, ни мало, как театр-автомат, музыкальную шкатулку и механизм, который всем этим управлял. Всего «яичная фигура», которая теперь является жемчужиной в коллекции Эрмитажа, содержит 427 деталей. Вот как описываются эти удивительные часы в книге Виктора Карпенко: «Они отбивали каждый час, половину и даже четверть часа. По завершении часа в яйце отворялись створчатые дверцы, открывая золочёный чертог. Против дверей стояло изображение гроба Господня, в который вела затворённая дверь. По сторонам гроба стояли два воина с копьями. Через полминуты после того, как отворялись двери чертога, являлся ангел. Дверь, ведущая к гробу, раскрывалась, и стоящие воины падали на колени. Появлялись жёны-мироносицы и слышался сопровождаемый звоном церковный стих «Христос воскресе!», исполнявшийся трижды. Во второй половине дня ежечасно исполнялся уже другой стих: «Воскрес Иисус из гроба». В полдень часы играли гимн, сочинённый самим Кулибиным. Фигурки ангелов, воинов и жён-мироносиц были отлиты из золота и серебра». Часы, созданные Кулибиным, хранятся в кладовых Эрмитажа и, чтобы их увидеть, нужно приложить специальные усилия (договариваться, оформлять пропуск и т.п.). Гораздо доступнее знаменитые «Часы-павлин», изготовленные в Европе и выставленные в одном из залов Эрмитажа. Это поистине грандиозное сооружение, которое даже в просторном Эрмитаже занимает значительную часть выделенного ему помещения. Разумеется, как все произведённое в Европе, часы «Павлин» являются модной занимательной игрушкой и, заодно, произведением искусства. В «чудесном саду», выполненном в натуральную величину, на золочёных ветвях дуба расположились павлин, петух, сова в клетке и белки. При заводе специальных механизмов фигуры птиц приходят в движение. Сова вертит головой, павлин распускает хвост и поворачивается к публике своей самой красивой частью (то есть тылом), петух кукарекает. Плюс ко всем наворотам, имеется и циферблат (в шляпке гриба), взглянув на который можно без всяких выкрутасов, чисто по-человечески узнать сколько время. Часы были приобретены князем Потёмкиным у английской герцогини Кингстонской, которая в 1777 году на собственном корабле с грузом художественных ценностей, вывезенных из Англии, приплыла в Санкт-Петербург. У часов был только один недостаток: герцогиня вывезла их из Лондона в разобранном виде и, они более десяти лет лежали в кладовой, теряя свои части и детали. Например, из 55 гранёных хрусталей, лежащих на основании часов, к 1791 году уцелел лишь один. Светлейший князь Потёмкин-Таврический, потративший на диковинку немалые деньги, призвал Кулибина и попросил «оживить бедных птичек». Часы действуют до сих пор. Часы различных конструкций Кулибин создавал во множестве: карманные, суточные, перстневые, часы с гуслями...

Но рассказать хочется ещё лишь об одних. В 1853 году в журнале «Москвитянин» появилась заметка, подписанная неким П.Н. Обнинским. Он сообщал, что у него в доме находятся часы, созданные Кулибиным, и просил прислать комиссию для освидетельствования. Чем же так интересно было это устройство? Во-первых, часы были астрономическими. То есть показывали ход планет, затмения Луны и Солнца. Кроме того, часы указывали дату (день, месяц), а особая стрелка отмечала високосные годы. Во-вторых, на минутной стрелке были устроены мелкие часы, в гривенник размером, которые, не имея никакого сообщения с общим механизмом часов и не имея завода, показывают, тем не менее, время очень верно. Фактически, здесь мы опять сталкиваемся с «вечным двигателем», изобретённым Кулибиным. В самом деле, ни пружин, ни гирь, ни какого-либо видимого источника энергии... А стрелка двигается и показывает время очень верно. Чудо! Секрет в том, что Кулибин знал физику, пожалуй, получше Французской академии наук. Действительно, согласно закона сохранения энергии, «вечный двигатель» невозможен. Потому что в замкнутой системе энергия не возникает из ничего, и не исчезает в никуда. Но кто нас заставляет оставаться в ЗАМКНУТОЙ СИСТЕМЕ? Отсюда разгадка. На мелких (в гривенник) часах, расположенных на минутной стрелке астрономических часов, была система противовесов. Минутная стрелка движется под воздействием часового механизма. При этом её положение в поле тяжести меняется. Соответственно меняется положение центра тяжести в «мелких» часах, и за счёт этого они идут. Гравитационный двигатель! Примерно так же решается задача с баржей, двигавшейся против течения за счёт силы течения. В замкнутой системе подобное движение было бы невозможно. Но зачем замыкаться?! Секрет так прост, что даже смешно. Берётся якорь и на лодке заносится вперёд, где и зацепляется надёжно. Якорная цепь (канат) другим концом обвивается вокруг гребного вала на судне. К гребному валу крепятся два гребных колеса (всё, как на колёсном пароходе). Течение давит на лопасти колёс, они приходят во вращение, и канат наматывается на гребной вал. Судно начинает двигаться против течения. Испытывали судно несколько дней подряд. Груз составлял 8500 пудов песку. Интересно отметить, что «водоходное машинное судно» Кулибина явилось прототипом туерной системы, введённой в 60-х годах XIX века в России. Туером называлось паровое судно. Оно имело железный корпус и двигалось вперёд, выбирая цепь, уложенную на дно реки. * * * Кулибин прожил 83 года, причём, продолжал работать до самого конца. «Более сорока лет времени занимался я во изыскании самодвижущейся машины, упражнялся в делании опытов её секретно, потому что многие учёные почитают сие изобретение за невозможное, даже смеются и ругаются над теми, кто в том изыскании упражняются», — писал Иван Петрович Аршеневскому в 1817 году. А может и сделал бы? Чуть-чуть не хватило. Внимания, денег, сил, времени... Нет, изобретая «вечный двигатель», невозможность которого доказывал ещё Леонардо да Винчи, Иван Петрович Кулибин не опровергал законы физики. Просто он знал их немного лучше... 10.08.2009 г. ______________________________ Прим. ред. сайта. Говорят, что выдающийся полководец и большой оригинал А. Суворов, увидев великого изобретателя на другом конце залы, стал отвешивать ему поклоны и приговаривать: «Вашей милости!», «Вашей чести!», «Вашей премудрости моё почтение!» http://www.za-nauku.ru//index.php?option=com_content&task=view&id=1964&Itemid=39 «Советник» — путеводитель по хорошим книгам. |