ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| II вид: предкриминальные или асоциальные группы подражания.

Билет. Общество- круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения. Функции общества: Производство материальных благ и услуг Распределение продуктов труда (деятельности) Регламентация и управление деятельностью и поведением Воспроизводство и социализация человека Духовное производство и регулирование активности людей Общественные отношения — многообразные формы взаимодействия людей, а также связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них) Подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни, которых обычно выделяют четыре: 1) экономическая (ее элементами являются материальное производство и отношения, возникающие между людьми в процессе производства материальных благ, их обмена и распределения) 2) социальная (состоит из таких структурных образований, как классы, социальные слои, нации, из их взаимоотношений и взаимодействий друг с другом) 3) политическая (включает в себя политику, государство, право, их соотношение и функционирование) 4) духовная (охватывает различные формы и уровни общественного сознания, которые в реальной жизни общества образуют явление духовной культуры) Общество как социальный организм взаимодействует с окружающей его природной средой. Основой этого взаимодействия является обмен веществ с природной средой, потребление природных продуктов, воздействие на природу. Природа также воздействует на общество, предоставляя ему благоприятные или неблагоприятные условия для функционирования и развития.

Билет. Социальные институты (insitutum — учреждение) — ценностно-нормативные комплексы (ценности, правила, нормы, установки, образцы, стандарты поведения в определенных ситуациях), а также органы и организации, обеспечивающие их реализацию и утверждение в жизни общества. Основная цель социальных институтов — достижение стабильности в ходе развития общества. В соответствии с этой целью выделяют функции институтов: удовлетворение потребностей общества; регуляция социальных процессов (в ходе которых обычно эти потребности удовлетворяются). В процессе своей деятельности социальные институты выполняют как общие, так и отдельные функции, соответствующие специфике института. Общие функции: Функция закрепления и воспроизводства общественных отношений. Любой институт закрепляет, стандартизирует поведение членов общества за счет своих правил, норм поведения. Регулятивная функция обеспечивает регулирование взаимоотношений между членами общества путем выработки шаблонов поведения, регламентации их действий. Интегративная функция включает в себя процесс взаимозависимости и взаимоответственности членов социальных групп. Транслирующая функция (социализация). Ее содержанием является передача социального опыта, приобщение к ценностям, нормам, ролям данного общества.

Билет. Реформы, их виды и направления. 1.1. Реформа (от фр. reforme, лат. reformare — преобразовывать) – степень усовершенствования в какой-либо сфере общественной жизни, проводимого одновременно, через ряд постепенных преобразований, не затрагивающих фундаментальные основы (системы, явления, структуры) 1.2. Виды реформ: Прогрессивные (например, реформы 60-70-х гг. XIX в. в России — Великие реформы Александра II) Регрессивные (реакционные) (например, реформы второй половины 80-х — начала 90-х гг. XIX в. в России — «Контрреформы» Александра III) Направления реформ Социальные – преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы непосредственным образом связаны с людьми) Политические – изменения в политической сфере общественной жизни (изменения в Конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т.п.) Экономические – преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о банкротстве, антимонопольные законы и т.п.) Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни. Степень реформистских преобразований может быть очень существенной, вплоть до изменений общественного строя или типа экономической системы: реформы Петра I, реформы в России в начале 90-х гг. XX в. Революции и их виды. 2.1. Революция (от лат. revolutio — поворот, переворот) – коренное, качественное изменение всех или большинства сторон общественной жизни, затрагивающее основы существующего социального строя 2.2. Виды революций: Долговременные (например, неолитическая революция – 3 тыс. лет, промышленная революция – XVII-XVIII вв.) Кратковременные (например, Февральская революция 1917 г. в России) Общественный прогресс – это глобальный исторический процесс развития общества от низшего к высшему, от примитивного, дикого состояния к высшему, цивилизованному

Билет. Антропогенез изучает происхождение человека, становление его как вида в процессе историко-эволюционного развития. Основные теории: Эволюционная теория предполагает, что человек произошел от высших приматов – человекоподобных существ путем постепенного видоизменения под влияние внешних факторов и естественного отбора. Теория творения основывается на том, что человека создал Бог или боги. Теория внешнего вмешательства связывает появление людей на Земле с деятельностью иных цивилизаций. Человек является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в нем слиты воедино. Как биологическое существо человек принадлежит к высшим млекопитающим. Однако биологическое в человеке не существует без социального, которое оказывает влияние, например, на уровень рождаемости и т.д. Человек как социальное существо неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступая в общественные отношения, в общение с другими людьми.

Билет.

Разумные потребности — это потребности, которые помогают развитию в человеке его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, желание приносить добро людям и др.

Интерес (лат. interest — иметь значение) — целенаправленное отношение человека к какому-либо объекту его потребности. От интереса следует отличать склонность. Понятие «интерес» выражает направленность на определенный предмет. Понятие «склонность» выражает направленность на определенную деятельность.

Билет.

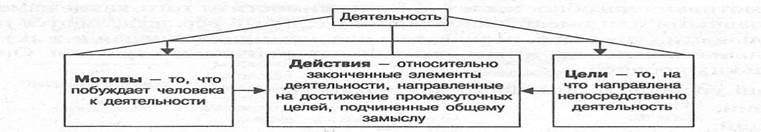

познание и преобразование внешнего мира и самого человека. Под деятельностью понимается активность человека, направленная на достижение сознательно поставленной цели. Всякая деятельность человека определяется целями, задачами, которые он перед собой ставит. Если нет цели, нет и деятельности, нет полноценной жизни. Труд, обучение и игру принято считать основными конкретными формами деятельности. Под трудом понимают целесообразную деятельность человека по преобразованию природы и общества рати удовлетворения личных и социальных потребностей. Трудовая деятельность направлена на практически полезный результат — различные блага: материальные (пища, одежда, жилье, услуги), духовные (научные идеи и изобретения, достижения искусства и т.д.), а также воспроизводство самого человека в совокупности общественных отношений. Труд считается ведущей, исходной формой человеческой деятельности. Развитие труда способствовало развитию взаимной поддержки членов общества, его сплочению, именно в процессе труда развивались общение, творческие способности. Иными словами, благодаря труду сформировался сам человек. Под обучением понимают деятельность по формированию знаний и умений, развитию мышления и сознания личности. Таким образом, обучение выступает и как деятельность, и как трансляция деятельности. Под игрой понимают форму свободного самовыражения человека, направленную на воспроизводство и усвоение общественного опыта. В процессе игры усваиваются нормы, традиции, обычаи, ценности как необходимые элементы духовной жизни общества. В отличие от трудовой деятельности, цель которой — за пределами процесса, цели и средства игровой коммуникации совпадают: люди радуются ради радости, творят ради творчества, общаются ради общения. На ранних этапах развития человечества красота л ишь в игровое время праздника могла ощущаться только как красота, вне отношений полезности, что порождало художественное отношение к миру. По характеру взаимодействия с окружающей средой – животные приспосабливаются, а человек еще и преобразовывает природные и социальные условия. По цели деятельности – животные руководствуются инстинктами, а человек может сам ставить определенную цель. По типу поведения – у животных оно целесообразное, а у людей целесообразное и целеполагающее, то есть человек может удовлетворять не только текущие свои потребности, но и те, которые когда-нибудь в будущем возникнут. Билет Общение — связи между людьми, в ходе которой возникает психологический контакт, проявляющийся в обмене информацией, взаимовлиянии, взаимопереживании, взаимопонимании. Материальное– обмен продуктами и предметами деятельности, которые в свою очередь служат средством удовлетворения актуальных потребностей субъектов. · Когнитивное – обмен знаниями. · Деятельное– обмен действиями, операциями, умениями, навыками. Здесь от субъекта к субъекту передаётся информация, расширяющая кругозор, совершенствующая и развивающая способности. · Кондиционное – обмен психическими или физиологическими состояниями. · Мотивационное – обмен побуждениями, целями, интересами, мотивами, потребностями. Мотивационное общение имеет своим содержанием передачу друг другу определённых побуждений, установок или готовности к действиям в определённом направлении. Функции общения выделяются в соответствии с содержанием общения. Различают четыре основные функции общения: · Инструментальная функция характеризует общение как социальный механизм управления и передачи информации, необходимой для исполнения действия. · Интегративная функция раскрывает общение как средство объединения людей. · Функция самовыражения определяет общение как форму взаимопонимания психологического контекста. · Трансляционная функция выступает как функция передачи конкретных способов деятельности, оценок и т. д.

Билет. Мышление – процесс познавательной деятельности человека. Прогресс мышления связан с развитием языка. Язык позволяет проводить первичные обобщения, сходства между предметами, явлениями, действиями, отделять качества от предмета, которому они принадлежат. Например, у племен, находящихся в первобытном состоянии нет обобщенных понятий — растение, животное и т.п. Он хорошо знает местность при передвижении, но описать ее, нарисовать план не может. Это показывает, что абстрактное мышление формировалось у людей постепенно.

Словесно-логическое мышление называют еще отвлеченным или теоретическим. Оно имеет форму отвлеченных понятий и суждений и связано с оперированием философскими, математическими, физическими и другими понятиями и суждениями. Это самый высокий уровень мышления, позволяющий проникать в сущность явлений, устанавливать законы развития природы, общественной жизни. Смысл жизни человека: 1) Каждый человек должен стремиться к сохранению и воспроизводству жизни. 2) Смысл жизни в самой жизни. 3) Человек должен дополнить биологическое существование социально-значимым. Деятельность человека должна быть востребована, признана и положительно оценена другими людьми.

Билет Индивид - существо, принадлежащее к человеческому роду. Личность - социальное существо, включенное в общественные отношения, участвующее в общественном развитии и выполняющее определенную социальную роль. Индивидуальность подчеркивает неповторимое своеобразие человека, то, в чем он отличен от других. При всей многогранности понятие «индивидуальность», в первую очередь, обозначает духовные качества человека. Структура личности представляет собой набор неизменных и стабильных свойств, которые проявляются индивидуумами в самых разнообразных ситуациях. В психологии принято делить свойства на три класса: черты характера, способности и мотивы. В каждой структуре проявляются недостатки темперамента, которые компенсируются основными достоинствами характера каждой личности. Личностью является человек, который приобрел определенный набор социальных качеств. В число личностных качеств никак не могут попасть психологические, которые характеризуют характер личности, а также его отношение к людям.

Билет. ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА – сфера индивидуальной жизни человека, включающая в себя эмоции, чувства, аффекты, верования, устремления и содержащая в себе результаты внутреннего и внешнего опыта человека, не подлежащего полной и адекватной передаче другому. Обыденное – стихийно образованное мировоззрение, результат опыта человека; Религиозное – мировоззрение, сформированное на основе его знаний об устройстве мира, отражающее общие для всех ценности, мораль; Научное - мировоззрение, которое характеризует представления о научной картине мира; Гуманистическое – мировоззрение, которое представляет собой синтез разных элементов восприятия мира. Мировоззрение– система взглядом и убеждений человека. Структура мировоззрения в качестве своих важнейших элементов, включает: систему информации и знаний; взгляды, отношения и критерии оценки окружающего мира; установки и убеждения, предопределяющие поведенческие мотивы человека; идеалы человека – образы, предопределяющие развитие человека и его движение, как активного, преобразующего мир, субъекта. Типы мировоззрения: Обыденное (или житейское) – является порождением повседневной жизни людей, в сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей Религиозное – связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях надежду на получение ими того, чего они лишены в повседневной жизни. Основа – религиозные течения (буддизм, христианство, ислам) Научное– теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, обобщенных итогов человеческого познания. Менталитет – совокупность всех итогов познания, оценка их на основе предшествующей культуры и практической деятельности, национального сознания, личного жизненного опыта.

Билет. Сознание - одно из основных понятий не только психологии, но и философской науки. Познавательные процессы, к которым относятся ощущения, восприятия, представления, мышление, память, язык и речь; Эмоциональные состояния - позитивные и негативные, активные и пассивные и т.д.; Волевые процессы - принятие и исполнение решений, волевые усилия. Самосозна́ние — сознание субъектом самого себя в отличие от иного — других субъектов и мира вообще Самопознание — это изучение личностью собственных психических и физических особенностей, осмысление самого себя. Оно начинается в младенчестве и продолжается всю жизнь. Рефлекси́я— это обращение внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. Я-концепция — система представлений индивида о самом себе, осознаваемая, рефлексивная часть личности. Эти представления о себе самом в большей или меньшей степени осознаны и обладают относительной устойчивостью.

Билет. Поведе́ние — определённый сложившийся образ взаимодействия живого существа с окружающей средой. Поведение определяется способностью человека и животных изменять свои действия под влиянием внутренних и внешних факторов. Социальное поведение — взаимодействие двух или более индивидуумов (особей) в популяции одного вида. Массовое поведение - в социальной психологии - коллективное поведение масс людей под воздействием средств массовой коммуникации Групповое поведение -действия группы, которые являются результатом тонкоговзаимодействия всех ее членов вид неожиданно появляющегося свойства группы, а не просто суммирование отдельных поведенческих актов индивидов в группе. Просоциальное поведение – это социальное поведение, которое «приносит пользу другим людям или обществу в целом». Правила или образцы действий, одобряемые обществом, действующие в больших группах людей - это... Обычай Ритуал Церемония Манера. Свобода — это возможность поступать так, как хочется. Полный произвол по отношению к другим людям, невозможность установления каких-либо устойчивых социальных связей Ответственность — социально-философское и социологическое понятие, характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных требований. Билет.

Виды познания: Житейское познание. Житейское познание основывается на наблюдении и смекалке, оно лучше согласовывается с общепризнанным жизненным опытом, чем с абстрактными научными построениями, и носит эмпирический характер. Научное познание. Научные знания предполагают объяснение фактов, осмысление их во всей системе понятий данной науки. Сущность научного знания заключается: – в понимании действительности в ее прошлом, настоящем и будущем; – в достоверном обобщении фактов; – в том, что за случайным оно находит необходимое, закономерное, за единичным – общее и на этой основе осуществляет предвидение различных явлений. Чувственное познание. Чувственное познание имеет три формы: – ощущения (элементарная форма, в нее входят зрительные, слуховые, осязательные, вкусовые, обонятельные, вибрационные и другие ощущения); – восприятия (структурированный образ, состоящий из нескольких ощущений); – представления (образ ранее созданного или воспринятого воображением явления). Рациональное познание. Существует три формы рационального познания: – понятие; – суждение; – умозаключение. Интуи́ция — метод решения задач посредством единомоментного подсознательного вывода, основанный на воображении и предшествующем опыте, «чутьё», проницательность. Заблуждение - это полное или частичное уклонение субъекта от истины на пути её познания. Ложь - это передача от одного субъекта другому заведомо неистинной информации. Эмоции –это субъективные реакции человека на воздействие внешних и внутренних раздражителей, отражающие в форме переживаний их личную значимость для субъекта и проявляющиеся в виде удовольствия Чувства – наиболее устойчивые переживания человека, возникающие при удовлетворении или неудовлетворении социальных потребностей

Билет. Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу в полном объеме. Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты, которые можно рассматривать и как относительно самостоятельные истины. Объективная истина — это такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества. Абсолютная истина — это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и обществе; знание, которое никогда не может быть опровергнуто. Относительная истина — это неполное, неточное знание, соответствующее определенному уровню развития общества, который обусловливает способы получения этого знания; это знание, зависящее от определенных условий, места и времени его получения. Разница между абсолютной и относительной истинами (или абсолютным и относительным в объективной истине) в степени точности и полноты отражения действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным местом, временем и обстоятельствами. Практика – целостная органическая система активной материальной деятельности людей, направленная на преобразование реальной действительности, осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте. Формы практики: 1. материальное производство (труд, преобразование природы); 2. социальное действие (революции, реформы, войны и т.д.); 3. научный эксперимент. Функции практики: 1. источник познания (практическими потребностями были вызваны к жизни существующие ныне науки.); 2. основа познания (человек не просто наблюдает или созерцает окружающий мир, но в процессе своей жизнедеятельности преобразует его); 3. цель познания (человек для того и познает окружающий мир, раскрывает законы его развития, чтобы использовать результаты познания в своей практической деятельности); 4. критерий истины (пока какое-то положение, высказанное в виде теории, концепции, простого умозаключения, не будет проверено на опыте, не претворится в практике, оно останется всего лишь гипотезой (предположением)). Билет. Социально-гуманитарные науки изучают общество. Подобно другим областям научных исследований, социальные науки имеют целью постижение истины, обнаружение объективных законов функционирования общества, тенденции его развития. Можно выделить следующие группы социальных наук: История-наука о развитии общества и природы Социальная экономика-это наука о социально-экономическом укладе который оказался не только удачной теоретической конструкцией, но и был подтвержден практикой, жизнью многих цивилизованных стран мира. ( вообще в билете было указано просто «экономика», но я думаю ее интересует именно социальная экономика. Вот, если кому понадобится другое определение : Экономика – это система производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. ) Филология-это наука изучающая культуру народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Правоведение-наука изучающая право как особую систему социальных норм, а также различные аспекты правоприменительной деятельности. Философия - форма общественного сознания, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных принципах бытия и месте человека в мире. Социология - это наука об обществе как целостной системе, и закономерностях его становления, функционирования, и развития. Политология - это наука изучающая общую теорию политики, исследующая специфические закономерности отношений социальных субъектов по поводу власти и влияния. Культурология- изучает тенденции культурного развития, проявляющиеся в сознании, поведении и образе жизни социальных групп. Этика-наука о морали. Эстетика–наука, изучающая прекрасное в действительности, законы развития искусства. Социально-гуманитарные знания - это знания в сфере познания человека и человеческих отношений. Социальное познание— процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе. Главной особенностью социального познания является совпадение субъекта и объекта познания. Социальными фактами - являются все общественные явления , которые воздействуют на человека и побуждают его вести себя определенным образом.(Э.Дюргейм) В современной социологии социальными фактами принято считать: а) характеристики массового поведения; б) характеристики массового сознания — мнений, оценок, суждений, верований и т. п.; в) характеристики продуктов человеческой деятельности, материальной и духовной; г) в феноменологически ориентированной социологии в качестве социального факта рассматривается отдельное событие, случай, состояние социального взаимодействия, подлежащее интерпретации с позиций деятельного субъекта. Интерпретация социального факта — это сложная многоступенчатая процедура его истолкования, обобщения, объяснения. Только интерпретированный факт является действительно научным фактом, занимает свое место в научном знании.

Билет Семья – это объединённое узами родства группа лиц, которые проживают совместно и имеют общий бюджет. Семья – первичная социальная группа, которая обеспечивает физическую и психологическую защиту членов семьи через систему близких взаимоотношений Семья как малая социальная группа имеет ряд психологических особенностей, характерных только для неё: 1. Семья – это гетерогенная по полу и возрасту группа. 2. Внутрисемейные отношения, а также отношения семьи с внешним окружением достаточно жёстко контролируется обществом. 3. Присоединение к семье или уход из семьи - процессы, которые чётко фиксируются. 4. Обязательность особого рода отношений в семье. 5. Обязательность сексуальных отношений между супругами. ( ээм???) 6. Психологическая включённость в семью носит тотальный характер. 7. Рост изнутри. 8. Долговременность существования. 9. Полуфункциональность (многофункциональность) семьи, то есть семья справляется с многим объёмом функций. 10. Закрытость в плане присоединения новых взрослых членов семьи. 11. Не предполагает наличия единой деятельности. Функции семьи – это сфера жизнедеятельности, которая связана с удовлетворением потребностей членов семьи, а также общества в целом. Экономическая функция (хозяйственно-бытовая). В семье происходит удовлетворение материальных потребностей членов семьи, происходит обеспечение физического здоровья семьи. С одной стороны забота о физическом выживании и с другой стороны производственная ячейка. Воспитательная функция (функция социолизации). Удовлетворение потребностей в родительстве. Если семья справляется с этой функцией, то она готовит новых членов общества. Сексуально-эротическая функция. Удовлетворение сексуальных потребностей супругов. Осуществляется регулирование сексуального поведения.(не надо этого говорить, наверное :D) Функция первичного социального контроля. Семья обеспечивает соблюдение социальных норм теми членами семьи, которые в силу своего возраста или состояния здоровья не могут самостоятельно выстраивать своё поведение. Функция передачи статуса ( например: титулы) Эмоциональная функция семьи. Удовлетворяются потребности в движении, признании и т.д. Компенсаторная функция. (Выделяется не всеми авторами). Означает то, что в семье могут быть сняты определённые социальные запреты, либо просто ослаблены из действия. Гендерное поведение - это социальный конструкт, набор характеристик, определенных культурой общества, которые иденитифицируют социальное поведение мужчин и женщин и отношения между ними. Гендерное поведение конструируется через определенную систему социализации, разделения труда, принятые в обществе культурные нормы, роли и стереотипы Семья – первая из социальных ячеек, которая дает человеку представление о смысле жизни, о том, что нужно знать и что следует делать. Пример родителей является для детей критерием оценки добра и зла, вырабатывает привычки поведения. Составными частями содержания семейного воспитания являются известные общие направления воспитательной деятельности: физическое, нравственное, умственное и др. Ресурсы семьи: 1) материальные 2) духовные Цель воспитания: создать социально адаптированного человека, различающего грань между добром и злом и следующего определённым общественным социальным нормам поведения. Обычно выделяются следующие три стиля семейного воспитания: авторитарный; либеральный. Демократический стиль характеризуется стремлением родителей мотивировать свои поступки и требования, прислушиваться к мнению детей, учитывать их позицию, развивать способность к самостоятельным суждениям. Авторитарный стиль характеризуется строгостью, жесткой требовательностью родителей к детям. Либеральный стиль отличается стремлением предоставить детям возможно большую свободу, терпимостью ко всем их поступкам, всепрощением.

Билет Неформальная группа – группа, деятельность, которой определяется, прежде всего, активностью ее членов, а не инструкциями каких-либо инстанций. Неформальные группы играют важную роль в жизни детей, подростков и молодежи, удовлетворяют их информационные, эмоциональные и социальные потребности: дают возможность узнать то, о чем не так просто поговорить со взрослыми, обеспечивают психологический комфорт, учат выполнению социальных ролей. Для просоциальных групп характерна социально одобряемая деятельность, например, участие в решении экологических проблем, охране памятников. Асоциальные группы стоят в стороне от общественных проблем. Для них характерно наличие более или менее четко выраженного мотива сбора: употребить спиртное, выяснить отношения с соседней группировкой. Антисоциальные – это криминальные, агрессивно-националистические группы. Особую социальную опасность представляет явный рост националистических молодежно-подростковых организаций: либо неформальных, либо прячущихся за вывеской «патриотической» деятельности. Криминализация в асоциальных группах, криминальные группы: I вид: социально нейтральные (озорные) группы общения. Основная цель деятельности этих групп - удовлетворение потребности в интимно-личностном общении со сверстниками, чаще всего выражающееся в играх, в разговорах о чем угодно. II вид: предкриминальные или асоциальные группы подражания. Это асоциальные группы подростков и юношей, которые сформировались на основе подражательного интереса к зарубежной культуре. |

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей.

Деятельность — это специфически человеческая активность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на

Деятельность — это специфически человеческая активность, регулируемая сознанием, порождаемая потребностями и направленная на Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей.

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового. Творчество направлено на решение любых проблем или удовлетворение потребностей. Наглядно-действенное мышление называют еще практически действенным или просто практическим мышлением. Оно протекает непосредственно в процессе практической деятельности людей и связано с решением практических задач: производственных, организации учебного процесса. Этот вид мышления является основным на протяжении всей жизни человека.

Наглядно-действенное мышление называют еще практически действенным или просто практическим мышлением. Оно протекает непосредственно в процессе практической деятельности людей и связано с решением практических задач: производственных, организации учебного процесса. Этот вид мышления является основным на протяжении всей жизни человека. Социализация — процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе

Социализация — процесс усвоения человеческим индивидом образцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе Познание-совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира

Познание-совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира