ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Аэродинамические трубы постоянного действия 12

Аэродинамические трубы Методы аэродинамического эксперимента Все гидроаэродинамические задачи, встречающиеся в практике, можно разделить на три группы. К первой отнесем задачи о движении тела в неподвижной среде, ко второй — об обтекании неподвижных тел движущейся средой и к третьей — смешанные задачи, когда движется и среда, и тело. Примерами задач первой группы могут быть задачи о движении самолета в неподвижной атмосфере, о движении подводной лодки в неподвижной воде и др. Ко второй группе можно отнести обтекание устоев моста в реке, поток газа и жидкости в трубах и др. К третьей группе относятся движение самолета при наличии ветра, движение корабля при наличии течений в воде, движение колес паровой, газовой или гидравлической турбин и т. д. Методы аэродинамического эксперимента можно разделить на две группы. К первой относятся методы, при которых объект исследования движется в покоящейся среде, а ко второй — методы, при которых изучаемый объект неподвижен, а среда движется. Методы первой группы, в свою очередь, можно разделить на следующие. 1. Методы, основанные на изучении прямолинейного движения. К ним можно отнести изучение сопротивления при падении тел, прежде широко применявшееся во многих лабораториях, и исследования моделей при полете и при горизонтальном перемещении их по тросу или по рельсовому пути. Последний способ получил широкое применение в гидравлических каналах и судовых бассейнах, а также при изучении движения моделей ракет и снарядов на баллистических установках и ракетных тележках. 2. Методы, основанные на изучении кругового движения тел с помощью ротативных машин, применяемых для исследований как в воздухе, так и в воде. Методы, относящиеся ко второй группе, можно разделить на две категории. 1. Методы, использующие естественные потоки воздуха (ветер) или воды (река, канал и пр.). Эти методы применялись в более ранние годы развития экспериментальной аэродинамики. 2. Методы, использующие искусственные потоки газа или жидкости, создаваемые вентилятором, насосом или каким-либо другим путем. Сюда можно отнести аэродинамические и гидродинамические трубы, ударные трубы, большинство установок для исследования работы элементов проточной части энергетических машин, большую часть экспериментальных водяных и газовоздушных установок лабораторий заводов и конструкторских бюро. В зависимости от того, действует ли созданный искусственный поток в течение длительного времени или кратковременно, все установки последнего типа могут быть установками (трубами) постоянного действия или установками кратковременного действия. Основным преимуществом труб постоянного действия по сравнению с трубами кратковременного действия и опытовыми бассейнами является возможность длительных измерений и наблюдений. Это преимущество настолько велико, что последнее время для исследования моделей кораблей все чаще применяются гидродинамические трубы. Такие трубы строят, несмотря на то, что для их работы необходимы насосные установки с мощностями, в сотни и тысячи раз превосходящими мощности, потребляемые в опытовых бассейнах. Увеличение мощности объясняется тем, что на перемещение всего объема воды при неподвижной модели требуется значительно больше мощности, чем на перемещение небольшой модели в неподвижной воде.

Аэродинамические трубы постоянного действия

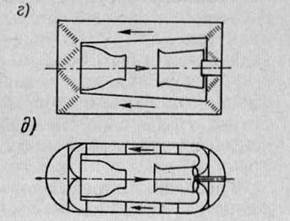

Если исключить трубы специального назначения, то можно считать, что целью обычных аэродинамических труб является изучение законов движения тел в однородных средах. Следовательно, труба проектируется так, чтобы в ее рабочей части поле скоростей и давлений было однородным. В зависимости от величины скорости потока в рабочей части аэродинамические трубы делятся на трубы: а) малых скоростей, с числом М порядка 0,1—0,2 и меньше; б) дозвуковые, с числом М от 0,2 до 1,0; в) сверхзвуковые, с числом М от 1 до 10—12; г) гиперзвуковые, с числом М свыше 12. В зависимости от того, является ли поток замкнутым, все аэродинамические трубы делятся на два типа: прямые трубы с не замкнутым потоком (рис. 2.1, а, б) и трубы с потоком, циркулирующим в замкнутом канале (рис. 2.1, в, г и д).

Рис. 2.1. Типы аэродинамических труб: а – незамкнутая труба ЦАГИ [Центральный аэрогидродинамический институт]; б - незамкнутая труба Национальной физической лаборатории (Англия); в – замкнутая с одним обратным каналом; г – замкнутая с двумя обратными каналами; д – труба с переменным давлением

Главный недостаток незамкнутых труб заключается в том, что их необходимо располагать в больших помещениях. Надо, чтобы поперечное сечение помещения во много раз превосходило площадь сечения трубы, тогда скорость воздуха в помещении будет небольшой. Указанный недостаток можно устранить, если пользоваться воздухом, поступающим извне помещения. Так, аэродинамическая труба, построенная в Шале-Медоне (Франция), расположена так, что в трубу воздух засасывается из атмосферы. При этом частично используется скоростной напор естественного ветра. Недостатком такой трубы является зависимость физических свойств воздуха в ее рабочей части от состояния атмосферы. Другим недостатком труб первого типа является их низкий к. п. д., так как при выходе из трубы теряется вся кинетическая энергия потока. Последний недостаток устраняется в трубах замкнутого типа. Однако замкнутость потока приводит к тому, что возмущения, возникающие за винтом, а также на поворотах трубы, распространяются по потоку в обратном канале и достигают рабочей части, делая поток в ней неоднородным. Этот дефект может быть ликвидирован расширением потока в обратном канале и поджатием потока рабочей частью, установкой лопаток на повороте и другими способами. В зависимости от того, имеет ли рабочая часть твердые стенки, аэродинамические трубы делятся на трубы с закрытой и с открытой рабочей частью. По состоянию среды в рабочей части трубы могут быть: с нормальным атмосферным давлением, с повышенным или пониженным давлением в рабочей части и, наконец, трубы с переменным давлением (рис. 2.1, д). В последних в зависимости от поставленной задачи может быть создано разрежение или повышенное давление. Аналогичную классификацию можно производить и по другим физико-химическим свойствам среды, заполняющей трубу. Существуют трубы с переменной температурой, влажностью. Рабочей средой в трубе кроме воздуха могут служить другие газы: гелий, фреон и др. Требования, предъявляемые к аэродинамическим трубам, определяются теми явлениями, которые предполагается изучать. Моделирование в трубах тех или иных явлений зависит от возможности соблюдения законов теории подобия. Обычно полностью удовлетворить все требования теории подобия не удается. Чаще всего осуществляется приближенное подобие. Для того чтобы знать, какими условиями можно пренебречь при приближенном моделировании, необходимо хорошо знать основные качественные закономерности изучаемых явлений. Иногда при моделировании допускается лишь приближенное выполнение условий геометрического подобия. Так, при изучении аэродинамических характеристик самолета или дирижабля на обычных высотах полета всегда строго соблюдают геометрическое подобие между натурным объектом и моделью. Но при этом никогда не создают окружающее модель пространство, геометрически подобное изучаемому. Последнее условие заменяется требованием, чтобы поток в аэродинамической трубе имел достаточно большие размеры по сравнению с размерами модели. В качестве аналогичных примеров можно привести изучение распределения давлений на крыле бесконечного размаха, на профиле и много других. Более строгими требованиями являются требования кинематического подобия. Поле скоростей и давлений в потоке перед моделью в аэродинамической трубе должно соответствовать полю скоростей и давлений в изучаемом потоке. Из условий динамического подобия в экспериментальной аэродинамике обычно существенное значение имеет соблюдение подобия по числам Re и М. Следовательно, при проектировании труб требуется, чтобы числа Re и М, получаемые при опытах в трубе, были равны тем, которые имеют место в натуре. Большие числа Re можно получить в трубах с большим диаметром рабочей части или при значительном снижении величины кинематической вязкости среды. Очевидно, что числа Re можно повысить и за счет увеличения скорости потока. Величину кинематической вязкости воздуха можно уменьшить либо поднимая температуру, либо повышая давление. Увеличение числа Re уменьшением величины кинематической вязкости послужило основанием для проектирования труб переменной плотности, точнее, аэродинамических труб с повышенным давлением. В трубах такого типа давления достигают 245·104 Па, скорости — 40 м/с и диаметр рабочей части—около 2 м, число Re при этом окажется равным 1,38·108, в то время как при нормальном давлении оно равно 5,5·106. Труба переменного давления показана на рис. 2.1, д. Внешний корпус такой трубы должен быть очень прочным. Толщина стальных стенок наружного кожуха достигает 50 мм. Моделирование явлений в трубах при значительных числах Re и М пока неизбежно приводит к постройке гигантских труб с огромными скоростями и большими мощностями. Поэтому уже в 1941— 1945 гг. имелись трубы с диаметром рабочей части 10— 20 м, скоростью потока до семи скоростей звука и потребляемыми мощностями около 100 тыс. кВт. Конструкция и размеры аэродинамических труб чрезвычайно разнообразны и зависят прежде всего от задач эксперимента. Наибольшее распространение в лабораториях заводов и НИИ [научно-исследовательский институт] получили замкнутые трубы с одним обратным каналом (рис. 2.1, в) и открытой или закрытой рабочей частью. Основными элементами таких труб являются конфузор (или коллектор) Е, рабочая часть А, диффузор Б, винто-моторная группа В, поворотные колена Г и обратный канал Д (рис. 2.2). Кроме того, для выравнивания и успокоения потока в рабочей части в большом сечении коллектора устанавливаются сетки и решетки Ж, а при входе в диффузор устанавливается кольцевой раструб [расширение в виде воронки] с крыловым профилем К. На рис. 2.2 в качестве примера даны размеры трубы с диаметром рабочей части 2 м. Для оценки эффективности использования располагаемой энергии в аэродинамических трубах обычно вводят величину качества трубы, равную отношению кинетической энергии массы жидкости, протекающей через рабочую часть в 1 с, к энергии на валу двигателя. Если кинетическую энергию Е в рабочей части трубы представить в виде

где m, ρ, V и F — секундная масса, плотность, скорость потока и площадь поперечного сечения в рабочей части, тогда качество трубы К будет равно

где N—мощность на валу двигателя, кВт. Часто в практике пользуются коэффициентом мощности λ, который равен обратной величине качества, т. е.

Если через η обозначить к. п. д. компрессора или вентилятора, создающего поток, то величина мощности, подводимая к потоку N0, будет: N0 = N η. При установившейся работе трубы подводимая мощность N0 должна быть равна сумме потерь, имеющих место в проточной части трубы. Тогда величина качества будет иметь вид

Сумма потерь определяется аэродинамическим расчетом потерь во всех элементах трубы. В замкнутых трубах (с обратным каналом) величина качества больше единицы и в хорошо спроектированных трубах изменяется в пределах от 2 до 5. В незамкнутых и эжекторных трубах при больших сверхзвуковых скоростях потока качество трубы может быть значительно меньше единицы.

Рис. 2.2. Аэродинамическая труба ЛПИ

12 |