ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Системы контроля и управления нормальной эксплуатации реакторного отделения

Система контроля и управления нормальной эксплуатации реакторного отделения СКУ РО предназначена для выполнения функций защит и блокировок, контроля, автоматизированного и дистанционного управления, технологической сигнализации и авторегулирования применительно к технологическим системам нормальной эксплуатации реакторного отделения. По влиянию на безопасность СКУ РО в целом является системой нормальной эксплуатации, важной для безопасности, и имеет классификационное обозначение 3Н. Структурно СКУ РО имеет необходимые связи с другими подсистемами АСУ ТП (включая ИВС), для осуществления взаимодействия этих подсистем, требуемого для эффективного ведения технологических процессов РО и энергоблока в целом (рис. 6.1). К реакторному отделению можно отнести следующие энергетические объекты и системы, от надежного функционирования которых во многом зависят экономические параметры АЭС. Технологическим объектом управления является реакторная установка В-320 с водо-водяным энергетическим реактором ВВЭР-1000 корпусного типа тепловой мощностью 3000 МВт, являющаяся составной частью энергоблока №2 Ростовской АЭС с паровой турбиной К-1000-60/1500-2 и генератором синхронным трехфазным типа ТВВ-1000-4УЗ. Реакторная установка - комплекс систем и элементов АЭС, предназначенный для преобразования ядерной энергии в тепловую, включающий реактор и непосредственно связанные с ним системы, необходимые для его нормальной эксплуатации.

Рис. 6.1 Структурная схема СКУ РО второго энергоблока Ростовской АЭС

К системам и оборудованию нормальной эксплуатации реакторной установки относятся системы и оборудование (в том числе и важные для безопасности), предназначенные для осуществления технологических процессов нормальной эксплуатации, то есть разогрева, выхода на мощность, работы на мощности, останова, расхолаживания и перегрузки топлива, а именно:

1) водо-водяной реактор ВВЭР-1000; 2) четыре главных циркуляционных насосаГЦН-195М; 3) четыре парогенератора ПГВ-1000; 4) главные циркуляционные трубопроводы; 5) участки трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны от реактора и главных циркуляционных трубопроводов до обратного клапана; 6) трубопроводы с арматурой (кроме предохранительных клапанов) линий впрыска в КД и сброса пара в барботер; 7) приборы/аппаратура для контроля за технологическими параметрами; 8) приборы и аппаратура регулирования параметров и управления технологическими процессами; 9) система подпитки-продувки первого контура; 10) система промконтура; 11) маслосистема ГЦН-195-М; 12) система компенсации давления. Тепловая схема двухконтурная, первый контур которой радиоактивный. Теплоносителем и замедлителем в реакторе является химически обессоленная вода с концентрацией борной кислоты, меняющейся в процессе эксплуатации. В первый контур входят главный циркуляционный контур и ряд вспомогательных систем. Главный циркуляционный контур предназначен для отвода тепла, выделяющегося в реакторе и передачи его (в парогенераторе) воде второго контура. Главный циркуляционный контур включает в себя реактор и четыре циркуляционных петли. Каждая циркуляционная петля состоит из главного циркуляционного насосного агрегата, парогенератора, главных циркуляционных трубопроводов Ду850. Главный циркуляционный насос ГЦН-195М предназначен для создания принудительной циркуляции теплоносителя 1-го контура через главную циркуляционную петлю по замкнутому контуру: реактор – парогенератор – ГЦН – реактор, а также, имеет дополнительную функцию обеспечения циркуляции теплоносителя на выбеге ГЦН при различных авариях с обесточиванием, что обеспечивает надежное охлаждение активной зоны при перерывах электропитания до 2 с и улучшает условия выхода на режим естественной циркуляции для отвода тепла из активной зоны реактора. Система подпитки-продувки первого контура предназначена для: 1) заполнения, дозаполнения 1-го контура раствором борной кислоты; 2) поддержания материального баланса теплоносителя 1-го контура; 3) гидравлических испытаний 1-го контура на давление 35-180 кгс/см2; 4) расхолаживания КД при неработающих ГЦН; 5) заполнения, периодической подпитки гидроемкостей САОЗ; 6) подачи запирающей воды на уплотнения ГЦН, охлаждения вала ГЦН; 7) дегазации и возврата организованных протечек в первом контуре; 8) корректировки показателей водно-химического режима. Система промконтура предназначена для отвода тепла от: теплообменников автономного контура ГЦН; теплообменников запирающей воды ГЦН; корпусов уплотнения валов ГЦН; охладителя организованных протечек 1-го контура; доохладителя продувки 1-го контура; охладителей отбора проб из реактора, компенсатора давления, базового объема барботажного бака; охладителей отбора проб установки спецводоочистки; барботажного бака. Маслосистема ГЦН-195М предназначена для обеспечения маслом ГЦН. Система компенсации давления предназначена для создания и поддержания давления в 1-ом контуре, ограничения отклонений давления в контуре, вызываемых изменением температурного режима РУ, и защиты 1-го контура от превышения давления выше допустимого в аварийных режимах. Таким образом, СКУ РО реализует управляющие, информационные и вспомогательные функции. Эти функции реализуются в подсистеме нижнего уровня СКУ РО на базе аппаратуры ТПТС (рис. 6.1). Шкафы ТПТС, как часть СКУ РО, скомпонованы по технологическим системам и размещены в неоперативном контуре БЩУ в помещении АЭ340 на отметке +6,6 м. ТПТС СКУ РО комплектуются функциональными модулями 1722, 1731, 1703 для приема и обработки аналоговых сигналов и модулем 1723 для приема и обработки дискретных сигналов. Рассмотрим примеры схем подключения аналоговых сигналов к модулям ТПТС.

Рис. 6.2 Схема подключения к ТПТС AI110

На рис. 6.2 показана схема подключения датчиков Метран с выходом 4 - 20 мА к ТПТС по двухпроводной схеме. Питание датчика осуществляется от ТПТС напряжением постоянного тока 24 В. Используется один входной канал модуля. На рис. 6.3 показана схема подключения к ТПТС термоэлектрических преобразователей, измеряющих температуру среды, либо температуру металла, с незаземленным горячим спаем (горячий спай термоэлектрического преобразователя электрически изолирован от заземленных элементов оборудования). Компенсация измеренной температуры по температуре холодных спаев производится алгоритмически в ТПТС. Для этих целей используют термопреобразователь сопротивления, установленный в коробке холодных спаев, или среднее значение температуры помещения - константу. Используется один входной канал модуля.

Рис. 6.3 Схема подключения к ТПТС AI030

Рис. 6.4 Схема подключения к ТПТС AI250

Рис. 6.5 Схема подключения к ТПТС AOI251

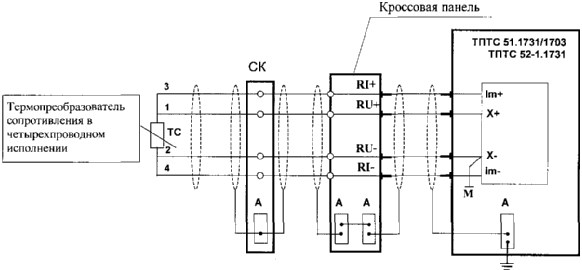

На рис. 6.4 показана схема подключения к ТПТС термопреобразователя сопротивления по четырѐхпроводной схеме. Используется один входной канал модуля. На рис. 6.5 показана схема подключения выходного унифицированного сигнала напряжения 0-10 В, сформированного в ТПТС, к вторичному прибору. Используется один выходной канал модуля. Основным видом управления механизмами и арматурой блока является дистанционное управление. С БЩУ управляются через модули ТПТС все механизмы систем основного технологического процесса, кроме ремонтной арматуры, управляемой по месту, на которой привода установлены вследствие затруднения ручного управления. В части РО предусмотрено только индивидуальное управление. Ключи управления и лампы сигнализации положения механизмов и указатели положения регулирующих органов в основном находятся на панелях управления (встроены в активную мнемосхему) и только небольшая часть ключей находится на пульте (линии впрыска КД, запирающая вода и масло ГЦН). Положение механизмов показано на форматах ИВС. Представление об аппаратной реализации типовых алгоритмов контроля и управления и организации обмена информацией между ними дает структурная схема, показанная на рис. 6.6. Применительно к ТПТС, кроме типовых алгоритмов (формирование результирующего сигнала, АВР, блокировки, логическое дискретное управление, защиты и т.д.), на схеме представлены источники информации (датчики аналоговых и дискретных сигналов) и основные типы исполнительных устройств (двигатели, задвижки, регулирующие клапаны). В основу типовых решений по реализации задач контроля и управления положен принцип однократного ввода информации и многократного ее использования. Информация, введенная в систему, используется для всех задач контроля и управления. Передача информации от одного модуля к другому осуществляется в цифровом коде по шине, а также в виде дискретных или аналоговых сигналов по проводам, при этом выполняется логика приема по логике «или». Ввод, обработка и контроль достоверности аналоговых сигналов реализуются в модулях 1722 и 1731 (с модулем расширения 1703). После соответствующей обработки сигналы используются для представления информации в аналоговом виде, для получения результирующего аналогового сигнала, если параметр измеряется несколькими датчиками, для формирования дискретного сигнала по уставке. Если параметр используется для защит и измеряется двумя или тремя датчиками, то в каждом канале измерения выполняется сравнение с уставкой (ПЭ) и по принципу ―два из двух‖ или ―два из трех‖ формируется дискретный сигнал по критериям защиты, который передается в модуль 1717, где формируется управляющее воздействие защиты на исполнительные устройства.

Рис. 6.6 Структурная схема типовой системы управления РО: Д1 - аналоговые датчики, КИ – коррекция измерений, АВР – автоматический ввод резерва, ШП – шаговая программа, Л1 – логическое управление, ДД1 – дискретные датчики, ПЭ – пороговый элемент, ПИ – ПИ-регулятор, Д - дифференциатор, БС – блокировка сложная Если параметр измеряется несколькими датчиками, то для всех алгоритмов управления и представления информации, за исключением защит, используется результирующее значение сигнала, полученное на основании обработки показаний всех датчиков. На схеме показано использование результирующего сигнала в алгоритме автоматического регулирования, реализованного в модуле 1411. Дискретные сигналы по параметрам вводятся и обрабатываются в модуле 1723. Формирование результирующего дискретного сигнала по схеме ―два из двух‖ производится в этих же модулях. После обработки и контроля достоверности дискретные сигналы используются в алгоритмах управления по назначению (на схеме - в защитах, алгоритмах логического управления Л1, пошаговых программах, АВР и т.д.). Управление исполнительными устройствами: двигателями, задвижками, соленоидными клапанами, осуществляется с помощью модулей 1717, в которых выполняется логическое преобразование команд дистанционного управления, команд автоматического управления, сигналов положения/состояния исполнительных устройств, а также формирование информации о положении/состоянии исполнительных устройств для представления оператору. В модулях 1411 реализуются задачи автоматического регулирования, собственно алгоритм регулирования, стандартная логика переключений, логическая обработка дискретных сигналов и команд, формирование задания, выдача команд, ввод и обработка сигналов по положению регулирующего органа и формирование информации для представления оператору. Формирование управляющих воздействий защит, АВР, сложные блокировки и логическое управление первого уровня реализуются в модулях 1717. Команды управления на исполнительные механизмы и арматуру передаются от приборных стоек ТПТС на коммутационные аппараты (КРУ 6 кВ; 0,4 кВ; сборки РТЗО). Информация о положении запорной и регулирующей арматуры от конечных выключателей и датчиков положения поступает в приборные стойки. Подсистема защит и блокировок воздействует на оборудование через модули ТПТС и имеет приоритет над подсистемами регулирования и дистанционного управления. При воздействии на механизмы СКУ защит САОЗ (системы аварийного охлаждения зоны), последние имеют высший приоритет. Защиты технологических систем, важных для безопасности или дорогостоящего нерезервируемого оборудования выполнены многоканальными (1 из 2, 2 из 2, 2 из 3). Схемы этих защит выполнены с постоянным контролем рассогласования аналогового сигнала между каналами и подачей сигнала на БЩУ о неисправности. Применение ТПТС, обладающих активной диагностикой при построении схем управления, защит и сигнализации позволяет периодически проводить активный контроль прохождения бинарных сигналов по всем входам и выходам блока и резко повышает вероятность выявления их неисправности, особенно находящихся в пассивном состоянии. Это, наряду с контролем функциональной зависимости выход-вход, позволяет при построении алгоритмов управления использовать дублирование, поскольку дает возможность из двух разных результатов контроля выявить правильный с одновременным формированием сигнала неисправности. При работе задачи ―контроль условий срабатывания‖ выполняется проверка соответствия состояния оборудования и параметров условиям срабатывания защит и блокировок, соответствующих технологическим параметрам алгоритмов. При работе задачи ―контроль выполнения команд‖ выполняется контроль несоответствия состояния оборудования командам защит и блокировок, после прохождения которых оборудование должно изменить свое состояние. Информация по функции КЗБ о выполнении условий срабатывания защит и блокировок выведена на регистрацию, информация о неисправности в цепях формирования команд защит и блокировок выводится на регистрацию и инициируется на экраны дисплеев пульта оператора-технолога. Управление и контроль исполнительными механизмами регуляторов осуществляется с панели управления ВИУР. Регулирование реализуется в основном на базе модуля 1411, в котором реализуется закон авторегулятора, запоминание уставок и настроек. Для реализации задачи авторегулирования в модуль, как минимум, вводится информация по положению клапана и по поддерживаемому параметру. Задачей автоматического регулирования является непрерывное автоматическое поддержание заданной мощности энергоблоков и оптимизация технологических параметров. Подсистема АР построена по иерархической структуре. На нижнем уровне расположены регуляторы отдельных параметров. Во второй уровень входят регуляторы, управляющие мощностью реактора. Реализация подсистемы АР выполнена с помощью следующей аппаратуры: Первый уровень - регулирующими и функциональными блоками ТПТС. Второй уровень реализован при помощи специализированной аппаратуры, разрабатываемой по техническим требованиям главного конструктора реактора (РОМ, АРМ). Схемы автоматических регуляторов выполняются так, что они функционируют в регулировочном диапазоне нагрузки, а также и в пусковых режимах и в режимах останова, расхолаживания. Для обеспечения всережимности автоматич. регулирования реализованы следующие решения: - выбраны соответствующие схемы регулирования (набора сигналов, законов их преобразования), отвечающие задачам регулирования и свойствам объекта в различных режимах; - применены в необходимых случаях отдельные регуляторы для пуска, расхолаживания и т.п.; - применены схемы ―безударного‖ включения регуляторов, которые позволяют не корректировать настройки перед включением их в работу; - организована автоматическая проверка исправности перед пуском и диагностика во время работы. Дискретные переключения, реализуемые в рамках автоматического регулирования, выполнены по простым алгоритмам на основании информации о положениях регулирующих органов; состоянии регуляторов (включено - выключено); направления срабатывания (больше - меньше) о достижении определенных значений технологических параметров. Таким образом, реализованы схемы безударного включения, коммутация измерительных и выходных цепей. В СКУ РО имеются следующие регуляторы: - Регулятор разности температур между теплоносителем в горячих нитках и в компенсаторе давления в режиме планового расхолаживания YРС04; - Регулятор давления в 1 контуре (над активной зоной) YРС05; - Регулятор давления в 1 контуре (над активной зоной) YРС01. Назначение: поддержание заданного давления над активной зоной во всех эксплуатационных режимах с помощью АР YPC01, YPC05 и разности температур теплоносителя в КД и в горячих нитках петель в режимах разогрева и расхолаживания с помощью АР YPC04; - Регулятор уровня в компенсаторе давления, штатный YPC02. Штатный регулятор YPC02 поддерживает уровень в КД в зависимости от средней максимальной температуры теплоносителя в циркуляционных петлях 1 контура, а также от материального баланса теплоносителя 1 контура; - Регулятор уровня в компенсаторе давления, пусковой YPC0З. Пусковой регулятор YPC0З поддерживает заданное значение уровня в КД в режимах пуска и расхолаживания; - Регулятор расхода продувочной воды на фильтры СВО низкого давления ТКС0I и регулятор давления перед клапанами продувки (гидравлика) ТКС02. Поддерживает заданный расход продувочной воды из 1 контура на СВО-2 во всех эксплуатационных режимах и заданного давления перед клапанами продувки в режиме гидравлики; - Регулятор уровня в деаэраторе подпитки в нормальном режиме ТКС13. Поддерживает заданное значение уровня в норм. режиме работы реактора; - Регулятор уровня в деаэраторе подпитки в режиме заполнения ТКС14. Поддерживает заданное значение уровня в режиме заполнения 1 контура при пуске реактора; - Регулятор уровня в деаэраторе подпитки в режиме борного регулирования ТКС20. Поддерживает заданное значение уровня в деаэраторе подпитки в режиме борного регулирования; - Регулятор давления в деаэраторе подпитки ТКС10 и ТКС12. Регулятор давления в деаэраторе борного регулирования ТКС70. Регуляторы ТКС10 и ТКС12 поддерживают заданное значение давления пара в деаэраторе подпитки. Регулятор ТКС70 поддерживает заданное значение давления пара в деаэраторе борного регулирования; - Регулятор уровня в деаэраторе борного регулирования ТКС71. Поддерживает заданное значение уровня в деаэраторе борного регулирования во всех режимах работы реактора; - Регулятор перепада давления между напорным трубопроводом подпиточных насосов и давлением в 1 контуре ТКС21 (ТКС22, ТКС23). Регулятор расхода подпиточного насоса ТКС24 (ТКС25, ТКС26). Назначение: поддержание заданного перепада давлений между трубопроводом подпиточных насосов и давлением в 1 контуре во всех режимах работы реактора и расхода подпиточной воды в напорном трубопроводе подпиточного насоса; - Регулятор перепада давления на уплотнения ГЦН YDC11 (YDC12, YDC13, YDC14). Назначение: поддержание заданного перепада давлений на уплотнения ГЦН; - Регулятор уровня в расширителе продувки парогенераторов RYC01; - Регулятор давления в расширителе продувки парогенераторов RYC02; - Регулятор дозировки аммиака ТВС01; - Регулятор щелочности теплоносителя ТВС02; - Регулятор давления за фильтрами установки ТЕС20 (ТЕС10); Регулятор концентрации кислорода перед контактным аппаратом TS10C01; - Регулятор давления газа на всасе газодувки ТS21С01 (ТS22С01, ТS23С01); - Регулятор уровня в приямке орг. протечек TYC01 (TYC02, TYC03); - Регулятор температуры приточного воздуха системы UV06С01, UV06C03.

|