ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Методы исследования носа и придаточных пазух. 12

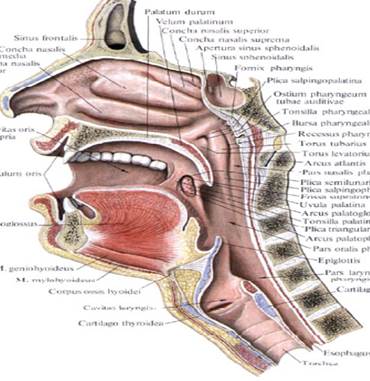

Анатомия и физиология лор-органов. Анатомия носа.

Нос – это начало дыхательных путей. Делится на 3 отдела: наружный нос, полость носа, околоносовые пазухи. Наружный нос напоминает костно-хрящеву пирамиду, покрытую кожей. Различают следующие элементы наружного носа: корень, спинку, скаты, крылья и кончик. Стенки наружного носа образованы тканями: костной, хрящевой и кожей. Костная часть состоит из парных носовых костей, лобных отростков верхней челюсти и носового отростка лобной кости. Хрящи наружного носа: треугольные, крыльные и добавочные.

Кожа имеет следующие особенности: 1. много сальных желез 2. большое количество волосков в преддверии носа, которые выполняют защитную функцию 3. много кровеносных сосудов Кровоснабжение носа осуществляется из системы наружной и внутренней сонных артерий, венозный отток по лицевой, глазничной венам, затем в кавернозный синус и во внутреннюю яремную вену. Такое строение венозной системы может способствовать развитию орбитальных и внутричерепных осложнений. Полость носа разделена носовой перегородкой на две половины, имеет передние отверстия – ноздри и задние – хоаны, ведущие в носоглотку. Каждая половина носа имеет 4 стенки.

· Медиальная стенка, или перегородка носа, образована четырехугольным хрящом в переднем отделе, перпендикулярной пластинкой решетчатой кости вверху и в средне-заднем отделе костью, которая называется сошник. · Верхняя стенка состоит из продырявленной пластинки решетчатой кости, через которую проходят веточки обонятельного нерва и сосуды. · Нижняя стенка, или дно полости носа, образована отростками верхней челюсти, которые при рождении могут не срастись и образовать расщелину, которая называется «волчья пасть».

· Латеральная стенка имеет сложное строение. На внутренней поверхности расположены три костных выступа – носовые раковины: верхняя, средняя, нижняя. Раковины покрыты кавернозной тканью, которая под воздействием физических, химических и психогенных раздражителей способствует быстрому набуханию слизистой и сужению носовых ходов. Под раковинами имеются носовые ходы – верхний, средний и нижний. Пространство между краями носовых раковин и перегородкой называется общий носовой ход.У детей раннего возраста нижняя носовая раковина плотно прилегает к дну носа и при незначительном воспалении слизистой носовое дыхание полностью нарушается. В нижний носовой ход открывается отверстие слезно-носового канала, задержка его открытия у новорожденного приводит к нарушению оттока слез, кистозному расширению и сужению носовых ходов. В средний носовой ход открываются придаточные пазухи носа –верхнечелюстная, лобная, передние и средние клетки решетчатого лабиринта. В верхний носовой ход открываются клиновидная пазуха и задние клетки решетчатого лабиринта. Носовую полость делят на три зоны: -преддверие (вход), -дыхательную – от дна носа до средней носовой раковины, она выстлана мерцательным эпителием и содержит много клеток, выделяющих слизь и серозный секрет -обонятельную – верхний отдел носовой полости, выстлана обонятельным эпителием.

Околоносовые пазухи – это воздухоносные полости вокруг полости носа, которые сообщаются с ней через выводные отверстия в носовых ходах. Имеется четыре пары пазух: · Верхнечелюстная пазуха расположена в теле верхней челюсти и граничит вверху с глазницей, внизу с полостью рта (верхушки корней зубов могут выступать в просвет пазухи), на передней стенке имеется углубление – собачья ямка (здесь обычно производят вскрытие пазухи). · Лобная пазуха находится в толще лобной кости и граничит с глазницей внизу, передней черепной ямкой сзади. В 10-15% случаев эта пазуха может отсутствовать. · Решетчатый лабиринт расположен между глазницей и полостью носа и состоит из 5-20 воздухоносных ячеек, которые делят на три группы – передние, средние, задние. · Клиновидная (основная) пазуха расположена в теле клиновидной кости. Рядом с ней распологаются: сонная артерия, кавернозный синус, перекрест зрительных нервов, гипофиз.

Физиология носа. Нос выполняет следующие функции: 1. Дыхательная функция - участвуют полость носа и носовые пазухи. При нарушении носового дыхания (дыхание через рот) организм получает 78% кислорода от нормы, появляется головная боль, утомляемость, повышение внутричерепного давления и т.д. у детей это приводит к неправильному прорезыванию зубов, искривлению носовой перегородки, деформации лицевого скелета, бронхиальной астме, ночному недержанию мочи и др. патологии. 2. Защитная функция – воздух очищается, согревается и увлажняется. 3. Обонятельная функция, снижение обоняния называется гипосмия, полное отсутствие – аносмия, извращение обоняния – какосмия 4. Резонаторная функция состоит в усилении тонов голоса и придании ему индивидуального тембра. Нарушение прохождения воздуха в полости носа и пазухах вызывает закрытую гнусавость,а при свободном дыхании через нос, но нарушении движения мягкого неба (расщелина мягкого неба, паралич) наблюдается открытая гнусавость.

Методы исследования носа и придаточных пазух. Обследование больных производят в специально оборудованном кабинете, защищенном от яркого солнечного света. Пациента располагают на стуле рядом с инструментальным столиком справа от источника света. Исследующий надевает на голову лобный рефлектор и освещает область носа пучком отраженного света.

Этапы обследования пациента: 1. Анамнез 2. Осмотр наружного носа – форма, окраска кожи, пальпация: припухлости мягких тканей, крепитация костей 3. Передняя риноскопия – производится с помощью носового зеркала. Обращается внимание на форму перегородки, состояние носовых раковин, цвет слизистой, наличие слизи, гноя, корочек. 4. Задняя риноскопия – для проведения необходимо носоглоточное зеркало и шпатель. Осматривается носоглотка, хоаны, устья слуховых труб, сошник. Дыхательная функция исследуется с помощью пробы Воячека – кусочек пушистой ваты подносят к одной ноздре, закрыв другую и наблюдают за его движением. Обонятельная функция определяется с помощью четырех стандартных растворов. Это могут быть: 0,5% р-р уксусной кислоты (слабый запах); чистый винный спирт (средний запах); настойка валерианы (сильный); нашатырный спирт (ультрасильный). Придаточные пазухи исследуют с помощью рентгенографии, диафаноскопии (в темной комнате просвечивание с помощью электролампочки – метод имеет историческую ценность), пункции пазух с помощью иглы Куликовского, а также трепанопункции пазух (лобных).

Общие методы лечения. Лечение делится на две группы – консервативное и хирургическое. Консервативное лечение включает: туалет носа с помощью ватных фитильков (или промывание содо-солевым раствором, настоями лекарственных трав), вливание в нос лекарственных средств каплями (взрослым 3 - 5 капель, детям – 1 - 3), введение мазей (вата наматывается на зонд, также лекарственные вещества вводятся с помощью турунд), инсуффляция порошков (с помощью специального порошковдувателя), ингаляции, согревающие тепловые процедуры. Хирургические методы лечения включают: подрезание носовых раковин (конхотомия), резекцию искривлений носовой перегородки, УЗД нижних носовых раковин, гальванокаустику (прижигание слизистой электрическим током), криотерапию (прижигание холодом с помощью жидкого азота), прижигание слизистой химическими веществами

«Анатомия, физиология, методы исследования уха»

Анатомия уха.Ухо – это орган слуха и равновесия. Расположено в височной кости и делится на три отдела: наружное, среднее, внутреннее. Наружное ухо – это ушная раковина, наружный слуховой проход и барабанная перепонка, которая является границей между наружным и средним ухом. Ушная раковина образована хрящом, покрытым надхрящницей, кожей и жировой клетчаткой, которая находится внизу ушной раковины, образуя мочку. Наружный слуховой проход состоит из перепончато-хрящевого отдела и костного. Переход из одной ткани в другую имеет сужение. Кожа хрящевого отдела содержит волосяные луковицы, сальные и серные железы. Наружный слуховой проход граничит спереди с суставом нижней челюсти (резкая болезненность при жевании при воспалительных процессах), вверху со средней черепной ямкой (при переломах основания черепа может из уха вытекать ликвор).

Барабанная перепонка представляет тонкую мембрану перламутрово-серого цвета. Состоит из трех слоев: наружный – кожный, внутренний – слизистый, средний – соединительно-тканный, который имеет два вида волокон (радиальные и циркулярные), что обеспечивает натянутое положение перепонки. Имеет два отдела: ненатянутую (переднее – верхнюю) часть и натянутую (большую) часть.

Среднее ухо состоит из барабанной полости со слуховыми косточками, слуховой трубы, сосцевидного отростка. Барабанная полость – неправильный куб около 1см куб, расположена в височной кости. В ней расположены три слуховые косточки: молоточек (соединен с барабанной перепонкой), наковальня, стремечко (граничит с внутренним ухом). Косточки соединены между собой суставами и удерживаются мышцами и выполняют функцию передачи звуковых колебаний. Слуховая труба соединяет барабанную полость с носоглоткой и расположена под наклоном. Состоит из короткого костного отдела (1\3 длины) и длинного перепончато-хрящевого отдела, который находится в сомкнутом состоянии и раскрывается при глотании и зевании. В этот момент в барабанную полость поступает порция воздуха и уравновешивает атмосферное давление с давлением в полости. Слизистая оболочка имеет мерцательный эпителий с ресничками. Слуховая труба выполняет защитную, дренажную и вентиляционную функцию. При нарушении проходимости трубы может снизиться слух. У детей слуховая труба короткая, широкая и расположена горизонтально. Это способствует легкому проникновению инфекции из носоглотки. Сосцевидный отросток представляет воздухоносные полости, которые сообщаются между собой. Инфекция из барабанной полости может вызвать воспаление в сосцевидном отростке.

Внутреннее ухо представлено костным и перепончатым лабиринтом и расположено в височной кости. Пространство между костным и перепончатым лабиринтом заполнено перилимфой (видоизмененная спинномозговая жидкость), перепончатый лабиринт заполнен эндолимфой. Лабиринт состоит из трех отделов – преддверие, улитка, три полукружных канала. Преддверие средняя часть лабиринта и соединяется с барабанной перепонкой через круглое и овальное окно. Овальное окно закрыто пластинкой стремени. В преддверии находится отолитовый аппарат, который выполняет вестибулярную функцию. Улитка представляет спиральный канал, в котором расположен кортиев орган – это периферический отдел слухового анализатора. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: горизонтальной, фронтальной, сагитальной. В расширенной части каналов (ампуле) расположены нервные клетки, которые вместе с отолитовым аппаратом представляют периферический отдел вестибулярного анализатора. Физиология уха В ухе расположены два важнейших анализатора – слуховой ивестибулярный. Каждый анализатор состоит из 3 частей: периферическая часть (это рецепторы, которые воспринимают определенные виды раздражения), нервные проводники и центральная часть (расположена в коре головного мозга и проводит анализ раздражения). Слуховой анализатор – начинается от ушной раковины и заканчивается в височной доле полушария. Периферическая часть делится на два отдела – звукопроведение и звуковосприятие. Звукопроводящий отдел – воздушный - это: · ушная раковина - улавливает звуки · наружный слуховой проход – препятствия снижают слух · барабанная перепонка – колебания · цепь слуховых косточек, пластинка стремени вставлено в окно преддверия · перилимфа - колебания стремени вызывают колебания перилимфы и, двигаясь по завиткам улитки, она передает колебания на кортиев орган. Есть еще костная проводимость, которая происходит за счет сосцевидного отростка и костей черепа, минуя среднее ухо. Звуковоспринимающий отдел – это нервные клетки кортиевого органа. Звуковосприятие – это сложный процесс превращения энергии звуковых колебаний в нервный импульс и проведение к центрам коры головного мозга, где проходит анализ и осмысление полученных импульсов. Вестибулярный анализатор обеспечивает координацию движений, равновесие тела и мышечный тонус. Прямолинейное движение вызывает смещение отолитового аппарата в преддверии, вращательное и угловое - приводит в движение эндолимфу в полукружных каналах и раздражение расположенных здесь нервных рецепторов. Далее импульсы поступают в мозжечок, передаются в спинной мозг и на опорно-двигательный аппарат. Периферическая часть вестибулярного анализатора расположена в полукружных каналах. Методы исследования слухового анализатора. · Сбор анамнеза · Наружный осмотр и пальпация · Отоскопия – определяет состояние наружного слухового прохода и состояние барабанной перепонки. Проводится с помощью ушной воронки. · Функциональные исследования уха. Включает исследование слуховой и вестибулярной функций. Слуховая функция исследуется с помощью: 1. Шёпотной и разговорной речи. Условия – звукоизолированное помещение, полная тишина, длина комнаты не менее 6 метров. ( норма шёпотная речь – 6м, разговорная – 20м) 2. Камертонами определяют воздушную проводимость – подносят к наружному слуховому проходу, костную – камертоны ставят на сосцевидный отросток или на теменную область. 3. С помощью аудиометра – поступающие в наушники звуки фиксируются в виде кривой, которая называется аудиограмма. Методы исследования вестибулярной функции. · Вращательная проба проводится с помощью кресла Барани · Калорическая проба – в наружный слуховой проход вводят с помощью шприца Жане теплую воду (43гр.), а затем холодную (18гр.) · Прессорная или фистульная проба – резиновым баллончиком нагнетают воздух в наружный слуховой проход. Эти пробы позволяют выявить вегетативные реакции (пульс, АД, потоотделение и др.), сенсорные (головокружение) и нистагм. Ухо человека воспринимает высоту звука от 16 до 20000 герц. Звуки ниже 16 герц – инфразвук, выше 20000герц – ультразвуки. Низкие звуки вызывают колебания эндолимфы, доходя до самой верхушки улитки, высокие звуки – у основания улитки. С возрастом слух ухудшается и смещается в сторону низких частот. Примерная граница расположения громкости звуков: · Шепотная речь – 30дб · Разговорная речь – 60дб · Уличный шум – 70дб · Громкая речь – 80дб · Крик у уха – до 110дб · Реактивный двигатель – 120дб. У человека такой звук вызывает болевые ощущения.

Анатомия глотки.

Это полый мышечный орган, расположенный на уровне 1-6 шейного позвонка. Стенка состоит из 3 слоев – мышцы, фиброзный слой и слизистый. В подслизистом слое много лимфоидной ткани в виде отдельных узелков и крупных скоплений, образующих миндалины. Глотка делится на 3 отдела: · носоглотка (верхняя часть) – от свода до твердого неба · ротоглотка (средняя часть) - на уровне полости рта · гортаноглотка (нижняя часть) – начинается на уровне корня языка и переходит в пищевод.

В глотку открывается 7 отверстий: · в носоглотке 2 хоаны, соединяющие глотку с полостью носа; 2 устья слуховых (евстахиевых) труб, расположенные на боковых стенках носоглотки. · В ротоглотке - зев, с помощью которого глотка сообщается с полостью рта. Зев ограничен сверху мягким небом, язычком, по бокам – передние и задние небные дужки, снизу – корень языка. · В гортаноглотке вход в гортань и пищевод. В глотке расположено лимфоидное кольцо Пирогова, состоящее из 6 миндалин: · две трубные миндалины (окружают вход в слуховые трубы), · одна носоглоточная миндалина (расположена на своде носоглотки), которую называют аденоиды, · две небные миндалины, расположенные между небными дужками в треугольной нише, · одна язычная миндалина, расположенная на корне языка. Лимфоидная ткань глотки содержит лимфоциты, которые играют важную роль в процессе формирования местного и общего иммунитета. В небных миндалинах образуются антитела, уничтожающие бактерии и вирусы. Наибольшее значение в клинической практике имеют парные небные миндалины в связи с особенностями строения.

Строение небных миндалин: сверху миндалины покрыты фиброзной оболочкой – капсулой, от которой вглубь отходят соединительнотканные волокна. В результате образуются ячейки, заполненные лимфоцитами, тучными и плазматическими клетками – это фолликулы. На свободной поверхности миндалин имеется щели или лакуны, которые уходят в глубину миндалин и там разветвляются. В лакунах скапливается слущенный эпителий, лимфоциты, микробы, остатки пищи и образуют пробки, способствующие развитию воспалительного процесса в миндалинах. Неглубокие лакуны очищаются самостоятельно при глотании, в глубоких - пробки сохраняются и приводят к развитию хронического процесса. В глотке происходит перекрест дыхательного и пищеварительного путей. Глотка выполняет 4 функции – дыхания, глотания, речеобразования и защитная.

Методы исследования. 1. Анамнез 2. Наружный осмотр – пальпируются подчелюстные лимфоузлы. 3. Осмотр среднего отдела глотки – фарингоскопия. Проводится с помощью шпателя. Осматривается слизистая полости рта, мягкое небо и язычок, передние и задние дужки, поверхность миндалин, наличие содержимого лакун. 4. Осмотр гортаноглотки – гипофарингоскопия. Проводится с помощью гортанного зеркала. 5. Пальцевое исследование носоглотки проводят у детей для определения размеров аденоидов

12 |