ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.

| Откуда пошла славянская письменность

О книге

Редактор М. С. Черникова Художник В. Е. Терехов Художественный редактор В. В, Щукина Технический редактор И. И. Капитонова Корректор Л. В. Конкина Алексей Глухов провел кропотливую работу, чтобы, пользуясь многочисленными источниками, восстановить картину начала письменности на Руси, зарождения грамотности, возникновения древнейших рукописей. С большим знанием истории ведет он разговор о подвижниках книги, о первых ее авторах и первых читателях. Зримо видишь, как создавались и как исчезали, нередко бесследно, монастырские библиотеки; вместе с исследователями испытываешь истинное волнение за судьбу книжного собрания московских князей, тайна которого не раскрыта до сих пор. А рассказ о новгородских берестяных грамотах походит на своего рода поэтическую новеллу. Я уверен, что множество наших современников, ныне усердно собирающих произведения литературы, деятельных помощников Всесоюзного общества книголюбов, оценят труд А. Глухова и поставят его в ряд тех, которые учат любить книгу, помогая узнать, какими тернистыми путями, зачастую из потайных хранилищ выходила она на простор, начинала служить просвещению и воспитанию. А без этого каждый культурный человек уже не мыслит своего существования. Вл. Лидин Предисловие

Всегда, во все времена, во всех странах мира люди славили книгу. В Древнем Египте и Ассирии, в Греции и Риме, в городах Арабского халифата и в Киевской Руси... Книга - это и лекарство для души, и кладовая наук, и источник мудрости. Арабский писатель сравнивал книгу с хранилищем сокровищ, а древнерусский - то с реками, «напояющими» Вселенную, то с солнечным светом. «Изборник Святослава» утверждал: «Красота воину - оружие, и кораблю - ветрило, так и праведнику - почитание книжное». В сборнике «Пчела» отмечалось: «Ум без книг, - аки птица спешена. Якож она взлетати не может, такоже и ум не домыслится совершена разума без книг. Свет дневной есть слово книжное». В «Поучении соловецкой библиотеки» книги сравниваются с глубинами морей, откуда читатель «выносит жемчуг драгий». После этого автор с удовольствием добавляет: «Добро есть, братие, почитание книжное...» Древняя Русь оставила нам множество рукописных и печатных произведений, и они рассказывают о том, как жили, о чем думали, что умели делать наши далекие предки, какого уровня достигали у них литература, наука, искусство. И сама книга, особенно рукописная, - предмет искусства: она вобрала в себя мастерство переписчиков, переплетчиков, художников, ювелиров. Старинные русские книги... Их было, видимо, много. Но одни - истреблены во время войн, другие - сгорели, а третьи - разграблены. Однако и рукописи, уцелевшие после войн и пожаров, часто потом погибали в архивах. И, тем не менее, дошло до нас около ста древнерусских грамот и свыше пятисот рукописных книг XI-XIV веков. Сохранились они благодаря древним «книгохранительным палатам». Значение этих «палат», пусть с небольшим фондом, с крайне ограниченным числом читателей, - огромно. Если бы, к примеру, не случайная находка в конце XVIII века в провинциальной монастырской библиотеке единственного списка «Слова о полку Игореве», то наше представление о древней русской литературе было бы значительно беднее. В ту эпоху, кроме «Слова о полку Игореве», создавались, очевидно, и другие подобные произведения, но время не пощадило их. В девятисотых годах Н. Никольский справедливо заметил: «Слово о полку Игореве», «Слово Даниила Заточника», отрывки исторических сказаний в летописях, «Слово о погибели Русской земли» и тому подобные произведения показывают, что в начальные века русской жизни, кроме церковно-учительной книжности, существовала и развивалась светская литература, достигнувшая в Южной Руси значительного расцвета. Если бы «Слово о полку Игореве» было одиночным для своей эпохи, то оно было бы, конечно, исторической несообразностью». Крепкие стены Кирилло-Белозерского монастыря, где была богатая библиотека, спасли древнейший список «Задонщины»; в книгохранительной палате Троице-Сергиевой лавры Карамзин нашел «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. А сколько выдающихся памятников сберегла Новгородская София! Основное внимание в этих небольших очерках сосредоточено на судьбах древнерусских библиотек - от первой, созданной при Ярославе Мудром, до начала XVIII века, до петровских реформ. И конечно, попутно рассказывается о наиболее примечательных книгах, составлявших их фонды. В очерках подчеркнута драматическая история многих собраний, а также отдельных литературных памятников, показана их гибель в результате пожаров, наводнений, междоусобных войн. Еще опаснее был идеологический террор церкви - неугодные произведения светского содержания конфисковывались, сжигались, топились. Церковь проводила жесткий отбор, заботясь в основном о церковно-богословских трудах. Чрезвычайно тяжелым для русского народа и его культуры было монгольское нашествие. Летописи наши не раз горестно сообщают о варварском уничтожении рукописей, подавляющее большинство которых безвозвратно утрачено. Надо ли знать это нам, людям XX столетия? Безусловно. Каждый, кто приходит в мир, получает право, как сказал поэт Л. Мартынов, «все на земле унаследовать: капища, игрища, зрелища, истины обнаженные, мысли, уже зарожденные...». И еще одно немаловажное обстоятельство. Нам необходимо не просто «унаследовать», но сберечь памятники старины - свидетельства яркой талантливости наших далеких предков. Именно на это направлен принятый накануне 60-летия Великого Октября закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры», в котором бережное отношение к культурно-историческому наследию рассматривается как важная задача не только государственных органов и общественных организаций, но и каждого советского человека. В том же духе выдержаны статьи новой Конституции СССР. Так, в статье 68 записано: «Забота о сохранении исторических памятников и других культурных ценностей - долг и обязанность граждан СССР». Автор выражает надежду, что эта книга в какой-то мере поможет читателю ознакомиться с той частью вашего национального достояния, которым является древнерусская литература, даст возможность заглянуть в прошлое. Каждому человеку необходимо изучать историю своей страны, ее культурные богатства, ведь история культуры питает наш ум и воображение, многое объясняя, многое помогая понять. По словам А. И. Герцена, «в книге не одно прошедшее; она составляет документ, по которому мы вводимся во владение настоящего, во владение всей суммы истин и усилий, найденных страданиями, облитых иногда кровавым потом; она - программа будущего». Откуда пошла славянская письменность В неповторимый мир Древней Руси вводят нас былины. Красуются в нем славные города Киев и Новгород с белокаменными храмами; бушует народное вече; стучат мечи богатырские, и свистят каленые стрелы; стоят на страже родной земли богатырские заставы; звенят гусли, и сказитель поет славу своему времени. Былины отразили напряженные события и создали исполинские характеры, которые вызывают восхищение и по сей день, - Илья Муромец и Святогор, Василий Буслаев и Алеша Попович, Микула Селянинович и Добрыня Никитич. Любовь к родине, сознание красоты и большой будущности отчизны - все это есть в былинах. Но былины раскрывают не только героические события и героические характеры, они содержат свидетельства о жизни людей в ту эпоху, и перед нами довольно полно предстают их быт, нравы и обычаи. Не обошли былины и такого важного вопроса, как грамотность героев, распространенность образования вообще... И это не удивительно - ведь они повествуют о временах, когда на Руси были распространены письмена на бересте, то есть о временах довольно широкого внедрения в народ умения читать и писать. Итак, умел ли читать и писать Илья Муромец? А другие богатыри? Заглянем в текст былин, посмотрим, что в них говорится по этому поводу... ...По дороге в стольный Киевград Илья Муромец делает остановку, срубает сырой дуб и ставит часовенку. А на часовенке пишет: «Ехал такой-то сильный могучий богатырь, Илья Муромец сын Иванович». А ведь перед этим в былине подробно излагается, что Илья - крестьянских! сын, «из беднова положения и от бедных от родителей от трудящих». Для сочинителя былины, таким образом, вполне естественно, что крестьянин умеет писать. В другой былине («Три поездки Ильи Муромца») повстречался ему «горюч камень», на котором «подпись подписана»: А в дороженьку ту ехать - убиту быть, Во другую ехать - женатому быть, Да во третью ту ехать - богату быть. Илья Муромец, как следует далее из текста, надпись эту прочитал без всякого затруднения. С аналогичными надписями сталкиваются и другие богатыри, в том числе и Саул Леванидович. В былине «Алеша Попович и Тугарин» Алеша видит камень придорожный и говорит своему спутнику: Ай ты, братец, Еким Иванович! В грамоте поученый человек - Посмотри-то на камне подписи, Что на камне-то написано? Как о самом обычном деле былины поведали о грамотности Владимира. В былине «Илья Муромец и Калин-царь» рассказывается, как Владимир получил грамоту посыльную, «да и грамоту ту распечатывал и смотрел, что в грамоте написано», а потом сам садился за ответ царю Калину. В других былинах Владимир поручает писать ответы своим приближенным. ...На Киев идет Идолище Поганое. Князь Владимир обращается к Добрыне Никитичу, у которого «рука легка» и «перо востро», с такими словами: Ты бери-тко скоро чернил, бумаг: Ты пиши-тка ярлыки скорописчаты.

Писать, как уточняется в былине «Камское побоище», надо и могучим русским богатырям - Самсону, Дунаю, Святогору, Ремяннику, Пересмете, Пермяку, «брателкам» Петровичам и «брателкам» Сбродовичам, Иванушке, Гавриле Долгополому, Потыке и Алеше Поповичу. Следовательно, все они умели и вполне свободно читать. Когда Добрыия выполнил просьбу князя, то с «ярлыками скорописчатыми» во все концы «святой Руси» был послан Михайло сын Игнатьевич. Он положил их «в сумочку, в котомочку». И доставил послание к богатырю Самсону, а тот «скоро все распечатывал, прочитывал». В былине «Глеб Володьевич» письмо князю пишут из Корсуни корабельщики. Интересно уточнение - «...купили они чернил, бумаг». Круг грамотных расширяется, это уже не только князья, их дружинники и крестьяне, но и корабельщики. А вот Садко, перед тем как идти в синее море, к царю морскому, просит свою «дружинушку хоробрую» принести ему «чернильницу вальячную», «перо лебединое», «бумаги гербовой», чтобы составить завещание. У него, у Садко, все дорогое, необычное - и перо, и чернильница, и бумага. Где, как и чему учились былинные герои? Добрыня Никитич, человек исключительного «вежества», начальное образование получил дома от матушки Амелфы Тимофеевны. Когда ее чаду любимому исполнилось семь лет, она «присадила его грамоте учиться». С семи лет приступил к учебе и новгородец Василий Буслаев: Стали его, Васильюшку, грамоте учить, Грамота ему в наук пошла, Посадили его, Васильюшку, пером писать, И письмо ему в наук пошло.

Здесь указан обычный для древних русских школ порядок: сначала обучали чтению («грамоте»), а потом письму. Учился Василий и пению. Любопытна и такая деталь: Василий Буслаев «писал ярлыки скорописчаты и рассылал те ярлыки со слугой на те улицы широкие и на то частые переулочки», а «грамотные люди шли, прочитывали те ярлыки». Былина непосредственно свидетельствует о широком распространении грамотности среди городского населения. Ведь Василий твердо убежден, что его «ярлыки скорописчаты» будут прочитаны прохожими. Профессор В. Янин утверждает, что «ярлыки» - это берестяные грамоты. Не редкость на Руси - отмечают былины - и образованные женщины. Об Амелфе Тимофеевне уже упоминалось. А вот былина «Василий Игнатьевич и Батыга». В ее зачине рассказывается, как «турица златорогая» вместе с турами и турятами разошлись в чистом поле под Киевом. Туры увидели диво-дивное на городской стене и так говорят об этом турице-матушке: ...А по той стене по городовыи Ходит-то девица душа красная, А на руках носит книгу Леванидову, А не столько читает, да вдвое плачет...

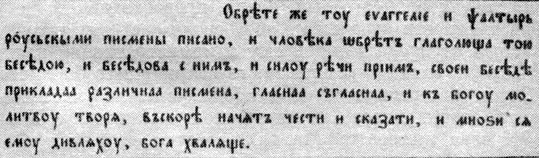

Надо думать, что сказания, былины, песни верно отражают характерную черту русской жизни: образование, тем более грамотность не представляли большой редкости. Но когда и где возникла славянская письменность? Когда появились первые книги, литературные произведения, первые читатели и библиотеки? Есть ли, кроме фольклорных, какие-либо источники, документы? Такие документы, такие источники существуют. Прежде всего, вспомним кратко о возникновении письменности на Руси. Удивительно, но долгое время господствовало убеждение, что она пришла к нам вместе с христианством в конце X века. Однако постепенно стали накапливаться материалы, опровергающие такое представление. ...Старейшим сообщением о наличии письмен у древних славян считают «Сказание о письменах» черноризца Храбра, болгарского монаха, жившего на рубеже IX-X веков. В «Сказании» Храбр утверждает, что до принятия христианства славяне книг еще не имели, но пользовались для гадания и счета «чертами и резами» (Черты и резы - примитивные пиктографические и счетные знаки). И еще: задолго до введения азбуки братьев Кирилла и Мефодия славяне умели записывать свою речь. Каким образом? Оказывается, латинскими и греческими буквами, но безо всякой системы, «без устроения». Далее, во время путешествия в Хазарию Кирилл останавливался в Крыму, в Корсуни. Здесь у одного русина он увидел евангелие и псалтырь с «русьскими письменами». Кирилл вступил в разговор с русином а, прислушавшись к его языку, сопоставил его со своим собственным болгаро-македонским и вскоре начал читать и говорить по-русски.

Нельзя всерьез предположить, что целые книги были написаны «чертами и резами». Гипотез высказывалось несколько, но наиболее вероятной признают выдвинутую впервые И. Срезневским. Согласно этой гипотезе, книги, найденные в Корсуни, были написаны «протокирилловским» письмом. Короче говоря, «русьскими письменами», применявшимися нашими предками еще в IX веке, были греческие буквы. О путешествии к хазарам через Крым мы узнаем из жития Кирилла, составленного в конце IX века. Возникает вопрос: зачем понадобилось восточным славянам переводить в дохристианское время христианские богослужебные книги? Потому и сведения о «русьских письменах» считались позднейшей вставкой. Однако это сомнение было довольно убедительно опровергнуто не только тем, что указанное место содержится во всех дошедших до нас 23 списках жития. Дело в том, что в среде восточнославянских племен до официального принятия христианства уже было немало людей новой веры. Византийский патриарх Фотий в послании 867 года сообщает о крещении в начале 60-х годов многих «россов», в том числе целой княжеской дружины. Арабский писатель Ибн-Хордадбег в 40-х годах IX века замечает, что русские купцы в Багдаде «выдают себя за христиан». Эти люди, конечно, нуждались в богослужебных книгах. Тексты договоров Руси с Византией, относящиеся к первой половине X века, также неопровержимо доказывают, что письменность была распространена до официального «крещения Руси». Уже в договоре 911 года, заключенном Олегом, сказано о привычке русских купцов делать письменные завещания на случай смерти. В договоре 944 года между Игорем и греками говорится о посыльных и гостевых грамотах, которые вручались послам и купцам, отправляющимся в Византию. Грамоты эти удостоверяли мирные намерения приезжающих. Памятниками русской письменности X века являлись, без сомнения, и сами договоры с Византией - ведь их тексты должны были быть зафиксированы и в русском переводе. Особенно интересно место в договоре 911 года о том, что Русь и Византия и прежде решали спорные вопросы «не только словесно, но и письменно». Следует, пожалуй, сослаться и на «Повесть временных лет». При осаде князем Владимиром Святославичем Корсуни (конец X века) один из жителей города по имени Анастасий пустил в стан Владимира стрелу с такой надписью: «Кладези еже суть за тобою от востока, из того вода идет по трубе». Но все это косвенные доказательства; ни одного памятника русской письменности X века не находилось. Да и особых надежд на то не было. И можно понять радость первооткрывателей, обнаруживших строчку, вернее, всего одно слово, начертанное на корчаге.

...Корчагу нашли летом 1949 года. Тогда археологическая экспедиция под руководством Д. А. Авдусина вела раскопки у деревни Гнездово, недалеко от Смоленска. Здесь когда-то было кладбище кривических дружинников. Наши предки сжигали трупы умерших, прах помещали в глиняные горшки. Естественно, что это место захоронения привлекало внимание ученых. Впервые раскопки начались в 1874 году, когда были вскрыты 14 курганов. В одном из них погребен воин с двумя рабынями. Рядом воткнуты в землю меч и копье. С тех пор археологи появлялись в Гнездове по крайней мере 20 раз, причем вскрыли более 650 курганов. Исследователям попадались мечи, стрелы, копья, кольчуги, шлемы, а также арабские и византийские монеты и украшения. В сезон 1949 года проникли в 42 кургана, причем самая богатая «жатва» ожидала их в кургане, получившем порядковый номер 13. Он представлял собой песчаную насыпь и имел плоскую вершину. Высота - 1,6 метра, диаметр - 15, окружность основания - 51,5 метра. В толще громадного кострища разрыли свыше 200 различных предметов. Глиняный сосуд, «лепленный от руки», с жжеными человеческими костями и женскими украшениями, стоял в центре. Среди находок - воткнутый в землю меч, рукоять которого отделана серебром, складные карманные весы, гирьки к ним... Во время похорон знатного дружинника было разбито не менее трех сосудов. Черепки, разбросанные на площади диаметром более трех метров, собрали, склеили. Получилась амфора с узким горлом, двумя ручками, круглым дном. Такие сосуды изготовляли на гончарном кругу и называли на Руси корчагами. У одной из ручек имелся значок, похожий на букву N, процарапанную чем-то острым по сырой глине. С той же стороны - надпись, сделанная уже на обожженной поверхности. Восемь букв, которые сразу были прочтены, составили слово «гороухща», то есть горчица. Удалось установить примерную дату корчаги - вторая четверть X века. Но если надпись имела торгово-бытовое значение, она принадлежала простым трудовым людям. Следовательно, человека кто-то учил грамоте, и учил, видимо, по книгам, которые до нас не дошли. Академик М. Н. Тихомиров и Д. А. Авдусин в своей статье подчеркивали: «Гнездовская надпись заставляет заново поставить вопрос о распространении письменности на Руси... Она показывает, что грамотность на Руси восходит к начальным десятилетиям X века, причем эта грамотность была кирилловской... Если мы вспомним, что кириллица была распространена в Болгарии, с которой Россия уже в X веке имела оживленные сношения, то ее распространение на Руси представляется нам вполне закономерным явлением». Слово на корчаге дает возможность определить характер славянской письменности, которую видел арабский путешественник с длинным именем Ахмед Ибн-Фадлан ибн-ал-Аббас ибн-Рашид ибн-Хаммад. Вернувшись в начале X века из далекого, опасного и очень интересного путешествия к волжским болгарам, он описал его. Прежде чем привести сведения из этой книги, кратко - о судьбе ее. Автору не поверили. Один составитель поместил в своей энциклопедии несколько фрагментов из труда Ибн-Фадлана с таким комментарием: «Это ложь с его стороны, и на нем лежит ответственность за то, что он рассказал». Правда, в Средней Азии сохранились отдельные отрывки из книги Ибн-Фадлана в чужих, искаженных пересказах. Автора еще в прошлом веке обвиняли в лживости, считали бесстыдным мистификатором. Потом книгу потеряли. Но вот сравнительно недавно в Иране, в городе Мешхеде, нашли средневековый сборник, посвященный путешествиям. И в нем оказалась большая часть произведения Ибн-Фадлана. Чрезвычайная ценность его в том, что автор побывал в тех краях, куда никто до него не добирался. Он своими глазами видел жизнь наших предков и воссоздал ее подробно и точно. Ибн-Фадлан был секретарем посольства, которое отправилось 21 июля 921 года из Багдада в почти неведомую землю. Этот знатный, но бедный секретарь отличался любознательностью и острой наблюдательностью, он интересовался всем новым и непривычным. Через Иран, в Среднюю Азию до Бухары, оттуда в Хорезм и далее на север... Север страшил арабское посольство. «На каждом из нас была куртка, поверх нее кафтан, поверх него шуба, поверх нее длинная войлочная одежда, покрытая кожей, и бурнус, из которого видны были только два глаза, шаровары одинарные и другие с подкладкой, гетры, сапоги из шагреневой кожи и поверх другие сапоги, так что каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд, которые были на нас». А ведь требовалось всего-навсего пересечь Казахстан и попасть на среднюю Волгу. Весной посольство достигло цели... До недавнего времени представлялось, что в X веке по дремучим приволжским лесам бродили полудикие племена охотников. Ибн-Фадлан рассеял эти представления. Тогда здесь находилось богатое государство. Царь Алмуш сам сопровождал гостей, и Ибн-Фадлан видел в его стране столько удивительных вещей, что не смог перечесть их «из-за множества». Поразили южанина светлые ночи, когда «красная заря ни в коем случае не исчезает окончательно», необычная земля - «черная, вонючая» и огромные леса; пища тоже необычная: «просо и мясо лошади, но и пшеница и ячмень у них в большом количестве». И жители не похожи на задавленное налогами население халифата: «Каждый, кто что-либо посеял, берет это для самого себя». Необычны и нравы: па приемах жена царя сидит с ним рядом. Путешествие продолжалось уже несколько месяцев, как вдруг пришла весть, что приплыли руссы... Ибн-Фадлан не мог упустить возможность поближе познакомиться с этими людьми. Русские торговцы - высокие, румяные, белокурые, с голубыми глазами и окладистыми бородами - держались приветливо, но независимо. Они, видимо, прибыли надолго, построили большие деревянные дома и расположились в них со своими товарами. Двери домов не запирались. Но, пишет Ибн-Фадлап, «если они поймают вора или грабителя, то они поведут его к длинному толстому дереву, привяжут ему на шею крепкую веревку и повесят его па нем навсегда». Странными были деньги руссов - «серая белка без шерсти, хвоста, передних и задних лап и головы, а также соболь». Потом Иби-Фадлан узнал «о смерти одного выдающегося мужа из их числа». И он подробнейшим образом воспроизвел похороны по языческому обряду - сожжение. Ибн-Фадлан смотрел на огонь, и русс, стоявший рядом с ним, сказал ему через переводчика: «Вы, арабы, глупы. Вы берете самого любимого вами из людей и самого уважаемого вами и оставляете его в прахе, и едят его насекомые и черви, а мы сжигаем его в мгновенье ока, так что он немедленно и тотчас входит в рай». И произошло самое интересное: «Они соорудили нечто вроде круглого холма и водрузили в середине его большую деревяшку белого тополя, написали на ней имя этого мужа и царя руссов и удалились». Приходится только сожалеть, что арабскому путешественнику не пришла в голову мысль скопировать надпись! Академик М. Н. Тихомиров считает, что «надпись на могиле знатного русса, умершего на Волге, могла быть сделана кирилловскими буквами». Ведь Ибн-Фадлан ведет речь о том же времени, к которому относятся гнездовские курганы. Ценно свидетельство и другого арабского ученого - Ибн эль Недима. В труде «Книга росписи наукам» он не только упомянул о наличии у наших предков письмен, но и оставил образец. Причем отвел этой теме специальный раздел. «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, - пишет Ибн эль Недим, имея в виду 987 год, - что один из царей горы Кабк (Кавказ) послал его к царю руссов; он утверждал, что они имеют письмена, вырезаемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображены, не знаю слова или отдельные буквы». Вслед за этим в книге помещалась копия текста.

В русской летописи от 986 года сообщается о посольстве хозарского когана к киевскому князю Владимиру. Именно с этим посольством мог прибыть на Русь и кавказский посол. Возникают два предположения: во-первых, оригинал недимовской надписи был выполнен в год пребывания этого посольства в Киеве и, во-вторых, то могла быть «охранная грамота» - своего рода посольский документ. Русским исследователям «показания» Недима стали известны в 1836 году. Они лишний раз подтверждают, что еще до введения христианства руссы имели какую-то письменность. Но пока расшифровать надпись, не удалось: по своей графике она отличается и от греческой, и от латинской, и от глаголической, и от кирилловской азбуки. Зато всевозможных гипотез было высказано немало. Одни ученые стояли за то, что это искаженная переписчиком арабская вязь, но это маловероятно. Другие вообще сомневались в ее подлинности и принимали за выдумку. Пытались найти общие черты со скандинавскими рунами, с древними буквами Синайского полуострова, с символами славянской глаголицы. Выдвигалась мысль, что это - не надпись, а простые рисунки или пиктографическая маршрутная карта с обозначением рек, гор, лесов. Кто-то прочел имя «Святослав», а кто-то - фразу «Славянин с Руси», но такие догадки казались не очень убедительными. Вызывает спор и то, на чем была первоначально выполнена надпись, срисованная любознательным арабом. Она была вырезана на доске, таково мнение некоторых ученых, так же как долговые обязательства Древней Руси. Нет, возражают им, она начертана на коре дерева, подобно «лубяным» документам. А может быть, на бересте? В настоящее время большинство специалистов - советских и болгарских - считают образец Ибн эль Недима славянским письмом типа «черт и резов». Как бы там ни было, надпись эта свидетельствует о существовании на Руси дохристианской письменности. Расшифровка ее продолжается. И успех откроет еще одну тайну из жизни людей того далекого прошлого. В заключение упомянем еще несколько фактов. Арабский писатель Эль Массуди (умер в 956 году) в труде «Золотые луга» утверждает, что он обнаружил в одном из русских храмов пророчество, выбитое на камне. А персидский ученый Фахр ад-Дина (начало XIII века) сообщал, что хозарское письмо «происходит от русского». Таким образом, не вызывает сомнения, что письменность у славян, в том числе и у восточных, возникла довольно рано. «Отнюдь не явилось бы смелым предположение о принадлежности каких-то форм письменности уже руссам антского периода» (т. е. примерно VI век н. э.), - высказал свою точку зрения академик С. П. Обнорский. Древнейшее славянское письмо могло быть лишь очень примитивным, типа «черт и резов» - простейших счетных знаков в форме черточек и зарубок, родовых и личных знаков, маршрутных схем, календарных заметок... Такое письмо совершенно не пригодно для более сложных документов - военных и торговых договоров, богослужебных текстов, исторических хроник. Для этого славяне использовали греческие и латинские буквы, по крайней мере, в течение двух-трех веков, постепенно приспосабливая их к передаче фонетики своего языка. Вполне возможно, что у разных племен письмо было различным. Упорядочили славянскую азбуку просветители Кирилл и Мефодий. 862 год. В византийский Константинополь прибыло посольство от моравского князя Ростислава. Моравские племена, жившие в бассейнах рек Лабы, Влтавы и Моравы, в начале IX века объединились, создав Великоморавское княжество со столицей в Велеграде. При Ростиславе княжество, отразив военный поход Людовика Немецкого, добилось полной самостоятельности. Однако немецкие феодалы хотели заручиться поддержкой католической церкви для своих захватнических устремлений. В те времена европейские народы переходили в христианство по греческому или римскому образцу. Германия исповедовала римский канон, при котором богослужение велось на латинском языке. И моравский князь опасался принимать веру своих воинственных соседей. Вот почему он искал помощи у Византии... Между Византией и Римом шла ожесточенная борьба за сферы влияния. И Моравия из двух зол выбрала меньшее. Представители моравов в Константинополе на специально созванном совете попросили императора Михаила и патриарха Фотия прислать к ним проповедников, чтобы о христианстве населению рассказывали на славянском языке. В Моравию решено было отправить Кирилла и Мефодия. Братья родились в Македонском городе Солуни, в семье крупного военачальника. Уже с детства Кирилл полюбил науку. В короткий срок он изучил грамматику, диалектику и риторику, арифметику и геометрию, астрономию и музыку, а так же, как говорится в его жизнеописании, Гомера и «все прочие эллинские художества». Он хорошо владел славянским, греческим, латинским, еврейским и арабским языками. Такие разносторонние знания он получил благодаря тому, что учителем его был Фотий, превосходивший по уму и образованности едва ли не всех своих современников. Отказавшись от предложенной ему административной должности, Кирилл занял скромное место патриаршего библиотекаря. Потом он преподавал философию, успешно участвовал в диспутах, что принесло ему известность. Начиная с 50-х годов IX века император Михаил, а затем патриарх Фотий посылают его в разные страны с религиозными миссиями. Кирилл побывал в Болгарии, Сирии, совершил поездку к хозарам. Его старший брат рано поступил на военную службу, долго был правителем одной из областей, а потом стал игуменом монастыря, где усердно «прилежал книгам». Вот на этих-то братьев и пал выбор. Кирилл спросил: «Имеют ли моравы азбуку своего языка? Ибо просвещение народа без писмен его языка подобно попыткам писать на воде!» Ответ на заданный вопрос был отрицательным.

Кирилл принялся за дело. Взяв за основу греческое уставное письмо, он изобрел простую и удобную форму для начертаний новых славянских букв. Дополнил азбуку знаками, передающими звуки, свойственные славянской речи и отсутствующие в греческой. Пользуясь этой азбукой, Кирилл с помощью Мефодия очень быстро перевел основные богослужебные книги - всего за несколько месяцев. Объясняется такая быстрота тем, что создавалась азбука не на пустом месте и «русьские письмена», которые видел Кирилл в Корсуни, помогли ему, послужили толчком к упорядочению славянской письменности. Но и при наличии исходных материалов такой труд был под силу лишь очень крупному ученому и тонкому филологу. Лишь после этого, в 863 году, братья поехали в Моравию (с 863 года ведет свою «родословную» славянская письменность), где развернули бурную деятельность: в Велеграде и в деревнях на богослужениях они читали привезенные с собой книги, выбирали учеников и обучали их славянской азбуке, продолжали переводить греческие труды. Братья сделали многое для распространения в стране славянской письменности и культуры. Их миссия вызвала резкое недовольство немецкого духовенства, которое, используя все средства - клевету, доносы, подлоги, - пыталось опорочить Кирилла и Мефодия. Их обвиняли даже в ереси - самый надежный в то время метод сведения счетов с противниками. Чтобы защититься, братья едут в Рим и добиваются успеха - им разрешают продолжать начатое... Длительное и трудное путешествие в Рим, напряженная борьба с непримиримыми врагами славянской письменности окончательно подорвали слабое здоровье Кирилла. В феврале 869 года он умер. Перед смертью, как сообщает «Житие», подозвал к себе Мефодия и сказал: «Мы тянули с тобой, брат, одну борозду, и вот я падаю на гряде, кончаю жизнь свою. Я знаю, ты очень любишь родной Олимп. Смотри же, не покидай даже ради него наше служение...» На Мефодия, который продолжал благородное «служение» и стоически сохранял свои убеждения, обрушились нескончаемые интриги; его преследуют, сажают в тюрьму, подвергают суду. Немецко-католическое духовенство стремилось запретить в Моравии введенное братьями богослужение на славянском языке, уничтожить славянские книги, остановить развитие славянской культуры. Вскоре после смерти Мефодия папа римский Стефан V запрещает под страхом церковного отлучения славянское богослужение в Моравии. Ближайших учеников Кирилла и Мефодия арестовывают и после истязаний изгоняют. Трое из них - Климент, Наум, Апгеларий - нашли благосклонный прием в Болгарии. Здесь они по-прежнему переводят с греческого, составляют различные сборники, прививают грамотность. Болгария, уже достигнув могущества, даже соперничает с Византией. По инициативе царя Симеона, прозванного не без основания «книголюбцем», был переведен «Изборник», дошедший до нас но списку 1073 года, который был изготовлен в киевской книжной мастерской для князя Святослава. При Симеоне появляется и знаменитое «Сказание о письменах» черноризца Храбра. В нем говорится о причинах создания Кириллом славянской азбуки, дается ей характеристика и сообщается о существовании докирилловской письменности у славян. Сохранилось не менее 12 списков «Сказания», древнейший из них относится к середине XIV века. Любопытно, что «Сказание» публиковалось составителями азбук и букварей - Иваном Федоровым и Василием Бурцевым - в качестве приложений. Как видим, уничтожить дело прославленных просветителей не удалось. Огонь, зажженный ими, не погас. Их азбука начала свое шествие по странам южных и восточных славян. Справедливости ради надо сказать, что помимо кириллицы, в IX веке возникла и другая азбука - глаголица. Вопросы, связанные с ее происхождением, чрезвычайно сложны и пока, еще не решены наукой.

Из Болгарии кириллица попала и в Киевскую Русь, и попала, кстати, на благодатную почву. В сложившемся феодальном государстве были все условия для широкого развития культуры. Причем русские ученые-книжники хорошо знали не только «откуда есть пошла Русская земля», но и кто первый начал «составливати письмена азбуковные словенские». Первые на Руси Когда слышишь «Древняя Русь», то на память приходят размеренные и торжественные строки наших былин, стихи А. Пушкина о вещем Олеге, изумительная по своей красоте и скромности церковь Покрова на Нерли и величественный собор Софии в Киеве. А Господин Великий Новгород? Так и чудится шум этого города... Вспоминаешь «Слово о полку Игореве», могучих богатырей... Илья Муромец, Василий Буслаев, Садко... И встает в воображении страна со множеством городов и сел, которую издавна так и называли: Гардарик - «страна городов» (Общее их количество ко времени монгольского нашествия приближалось к 300). О Киевском государстве хорошо знали в Константинополе и в Риме, императоры заключали с ним договоры, миссионеры стремились приобщить его к христианству, а купцы - завязать торговые связи. Ученые-географы Средней Азии и Ирана составляли описание Руси. Нередкими гостями были представители халифов Багдада. И глубоко прав был митрополит Иларион, когда утверждал, что земля Русская известна и славится во всех концах света. ...Уже к концу X века границы древнерусского государства простирались от устья Дуная до дельты Волги, от предгорий Кавказа до Финского залива... Город Тмутаракань стал русским торговым портом на юге, а Новгород - на севере. Не уступала Русь Западной Европе ни в культуре, ни в образовании. Характеризуя ее положение в X веке, Карл Маркс писал: «Нам указывают на Олега, бросившего против Византии 88 000 человек и продиктовавшего, укрепив свой щит в качестве трофея па воротах этой столицы, позорные для достоинства Восточной Римской империи условия мира, Нам указывают также на Игоря, сделавшего Византию своей данницей, и на Святослава, похвалявшегося: «греки доставляют мне золото, драгоценные ткани... фрукты и вина. Венгрия снабжает скотом и конями, из Руси я получаю мед, воск, меха и людей», и, наконец, на Владимира, завоевавшего Крым и Ливонию и принудившего греческого императора отдать ему дочь, подобно тому, как это сделал Наполеон с германским императором. Последним актом он сочетал теократический деспотизм порфирородных с военным счастьем северного завоевателя и стал одновременно государем своих подданных на земле и их покровителем и заступником на небе». После введения христианства (988 год) в Киевскую Русь начала поступать переводная литература из Византии и Болгарии. Она, эта литература, расширяла кругозор читателя, вызывала интерес к книге, приобщала к чтению, способствовала дальнейшему развитию культуры, знакомила с новыми нормами морали и нравственности, с историческими и географическими сведениями. Древнерусскому государству сразу же потребовалось много грамотных людей - для работы в администрации, связи с чужими землями, торговли. Судя по летописям, князья того времени не только были знакомы с иностранными языками, не только любили собирать и читать книги. Они проявляли заботу и о создании школ. Первые учебные заведения возникли при Владимире Красном Солнышке. Именно он велел отбирать «у лучших людей детей и отдавать их в обучение книжное». Надо иметь в виду, что «лучшие люди» - это верхушка феодального общества, но никак не холопы, смерды или ремесленники. Ярослав Мудрый тоже приказал учить 300 детей. По мнению современных исследователей, это были школы высшего типа - своего рода университеты. Они давали знания по философии, риторике, грамматике. В Киеве существовала женская школа, где обучали «писанию... пению, швению и иным полезным ремеслам».

Все больше и больше становится людей, «насытившихся сладостью книжной». А «для продолжения и углубления образования, а также и для самообразования, - указывает академик Б. Д. Греков, - служили библиотеки. Они были введены в русские монастыри вместе со Студийским монастырским уставом. Библиотеки находились в ведении особого брата-библиотекаря. Братия по его распоряжению должна была являться в определенные часы для чтения книг. Были свои библиотеки и архивы при соборных храмах в Киеве, Новгороде, Полоцке, Ростове...» В летописи сохранились строки, правда, весьма лаконичные, о создании на Руси первой библиотеки при Ярославе Мудром, который всей душой отдался любимому делу. Эту его черту выделил летописец, когда не без уважения заметил: «Сам книги читал».

Ярослав собрал «писцы многы» и вместе с ними стал переводить тексты с греческого на славянский. Эти книги, а число их было весьма внушительно, хранились в каменном Софийском соборе, и на них воспитывались целые поколения. Итак: «В лето 1037 заложил Ярослав град великий, у этого же града Златые врата. Заложил и церковь Святой Софии... И к книгам прилежал, читая их часто ночью и днем. И собрал писцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык, и списали они книг множество, ими же поучаются верные люди... Ярослав же, книги многие написав, положил в церкви Святой Софии, которую создал сам». Однако книжные собрания возникали до Ярослава. Например, отец его Владимир Святославович, по утверждению летописца, «любил словеса книжные». К сожалению, какими-либо данными о сокровищах Софийской библиотеки в Киеве мы не располагаем, знаем только, что книг было «множество». А сколько? В разное время делались попытки хотя бы приблизительно определить ее фонд. Некоторые исследователи в прошлом веке утверждали, что он насчитывал великие тысячи книг рукописных и разных драгоценных манускриптов, писанных на разных языках. Историк русской церкви Е. Голубинский определял такое число - 500 томов. Сейчас высказывается мнение (в общем, ничем не подкрепленное), что о сотнях говорить не приходится. Думается, правильнее предположить (без указания точной цифры), что в Киевской Софии имелись основные произведения Древней Руси, как переводные, так и оригинальные. Фонд этот непрерывно увеличивался. Ведь работа, начатая Ярославом Мудрым, продолжалась и позднее.

Что же читали наши предки, что могло быть в княжеской библиотеке, кроме богослужебных книг? Охотно читали апокрифы - полурелигиозпые, полулегендарные, не признанные официальной церковью: повести, романы, исторические хроники. Слово «апокриф» означает «тайный», «сокровенный». Апокрифы пользовались успехом на протяжении столетий. В «Братьях Карамазовых» у Достоевского Иван Карамазов говорит: «Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого) «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовых». Широко распространялись и различные «жития святых» - это своего рода тогдашняя серия «Жизнь замечательных людей». Многие из них послужили образцом и для древнерусских писателей, и для писателей позднейшего времени. Некоторые рассказы А. Герцена, Л. Толстого, Н. Лескова, В. Гаршина представляют собой обработку житийных произведений. Вначале на Руси, естественно, были лишь переводные жизнеописания. Потом они стали создаваться на собственном русском материале. Так появились жития Бориса и Глеба, Мстислава и Ольги, Феодосия Печерского, воплотивших в себе идеал подвижников земли русской. Позже жития включались в сборники - «Прологи», «Четьи-Минеи», «Патерики»... Имелись сочинения энциклопедического характера - «Изборники», «Шестидневы», «Физиологи». В них содержались философские, исторические, географические, астрономические сведения. Их познавательная ценность, несмотря па богословскую окраску, была значительна. Большую популярность завоевали «Повесть о разорении Иерусалима», «Повесть об Акире Премудром» (советнике царя Ассирии), «История иудейской войны» Иосифа Флавия, историческая «Хроника» Георгия Амартолы (Н. А. Мещерский назвал перевод «Хроники» подлинным «поэтическим переложением»). С XI века на Руси создается и своя оригинальная литература. При Ярославе Мудром начала составляться подробнейшая летопись. Для этого тоже ведь нужен был обширный материал. Древнейший летописный свод не сохранился, его гипотетически восстановил А. А. Шахматов. Первый труд по истории русского народа глубоко патриотичен. К правлению Ярослава относится и еще одно произведение, дошедшее до наших дней, - «Слово о законе и благодати». Написано оно митрополитом Иларионом, талантливым книжником. По содержанию «Слово» возвеличивает принятую Русью христианскую веру, восхваляет князя Владимира и обращается к Ярославу как преемнику славных дел отца. Очень скоро «Слово» распространилось в других странах, в частности у южных славян. Личность Илариона заслуживает того, чтобы сказать о нем несколько подробнее. Его творчество до сих пор привлекает внимание ученых разных специальностей - историков, филологов, книговедов, философов. И все они, с разных точек зрения, высоко оценивают деятельность этого просветителя, отмечают его большой вклад в развитие древнерусской культуры. Так, «Слово о законе и благодати», по мнению Н. К. Гудзия, является «блестящим показателем высокого уровня литературного мастерства, какого достигла Русь в пору раннего расцвета ее культуры». В «Истории русской философии» говорится, что «Иларион стремится теоретически обосновать государственную самостоятельность и международную значимость русской земли». Наконец, в содержательном исследовании Н. Н. Розова «Книга Древней Руси» читаем: «Человеком широкого кругозора, мудрым, смелым политическим деятелем представляется, как по сохранившимся биографическим сведениям, так и по своим произведениям, древнерусский книжник, один из основоположников русской литературы». Существует и несколько оригинальных гипотез относительно Илариона. Предполагают, что именно он, вместе с Ярославом, стал инициатором сооружения Софии Киевской. И в этом храме - самом тогда величественном и роскошном - произнес свое «Слово». Можно думать, что Иларион был среди тех книжных людей, которых Ярослав Мудрый собрал вокруг себя. Считают далее, что он причастен к начальному русскому летописанию и к составлению «Изборника» 1076 года. А вот один из штрихов его биографии: упоминаемый Нестором в житии Феодосия Печерского «черноризец Ларион», который был «книгам хитр писати», может быть, и есть Иларион - в прошлом митрополит Киевский. После «разжалования» он, видимо, окончил свои дни простым монахом Киево-Печерского монастыря. Возможно, что далеко не все версии справедливы. Важно другое - становление и утверждение в русской литературе одного из первых писателей немыслимо в отрыве от первой на Руси библиотеки, без связи «с тесным кругом Ярославовых книжников», без активного участия в общественной жизни того времени. Конечно, немаловажно было и то, что Иларион обладал ярким литературным дарованием. «Слово о законе и благодати» впитало в себя большое количество литературных источников, бесспорно имевшихся в княжеском собрании, - книговеды даже сделали их арифметический подсчет. С другой стороны, очень скоро само «Слово» стало источником для заимствований и подражаний. Его часто читали и неоднократно переписывали, включая в разного рода «Торжественники», «Требники», «Служебники»... Столетие спустя развернулась деятельность другого писателя - Кирилла Туровского, замечательного проповедника. Его «Слова» и «Поучения» по поводу церковных праздников отличаются своеобразным лиризмом и проникновенностью. О Кирилле Туровском современники отзывались так: «Златоуст, паче всех воссиявший нам на Руси». Произведения этого монаха пользовались громкой известностью. Они вскоре вошли в сборники-антологии «Торжественник» и «Златоуст». Даже к лику святых Кирилл был причислен церковью «из соображений национального престижа» как писатель, в искусстве «витийства» равный своим прославленным греческим предшественникам. Сам большой ценитель книг, Кирилл Туровский ратовал за их широкое внедрение среди населения, в том числе среди ремесленников. В его «Наставлении» утверждается: «Не говорите: жену имею и детей кормлю и дом устраиваю или князю служу, или власть держу, или ремесло, так поэтому не наше дело чтение книжное, но чернеческое». Таким образом, он хотел видеть в ремесленниках образованных людей. В этом отношении он следовал за Климентом Смолятичем, который был, по летописи, «зело книжен и учителей, и философ великий». Сам о себе он говорил: «Люди, добивающиеся славы, приобретают дома, села, изгои, сябры, борти, пашни, ляды и старины, - от всего этого я свободен...» Этот древнерусский философ придавал огромное значение «книжным словесам». Он убеждал читателей в том, что книга - «источник разума и мудрости, от которых рождаются добродетели». Климент Смолятич, по свидетельству современников, оставил несколько творений, проникнутых идеями античной философии, - «от Омира, и от Аристотеля, и от Платона». Ортодоксальные церковники упрекали его за то, что он опирается на «язычников». А вот произведение не монаха-книжника, а государственного деятеля. Это «Поучение Владимира Мономаха» - выдающийся литературный памятник. Нельзя сказать лучше Евгения Осетрова, много сделавшего для пропаганды национальной культуры: «Драгоценным камнем, ограненным великим мастером - Временем, можно назвать древнерусскую литературу, богатства которой мы еще только начинаем в полной мере осознавать. Год от года глубже мы проникаем в смысл словесности, складывавшейся столетиями, перечитываем забытые или полузабытые литературные памятники и все более убеждаемся в их художественной силе». Неизбывной художественной силой отличается и «Поучение Владимира Мономаха». С волнением воспринимаются, например, такие размышления философа, политика и воина: «Что такое человек, как подумаешь о нем? Как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма и свет?» Мономах был, безусловно, настоящим художником слова и свободно пользовался образностью. Так, после описания выезда дружины князя с детьми и женами из Чернигова следует сравнение: «И облизывались на нас половцы, точно волки, стоя у перевоза на горах». Через все произведение проходит призыв «печаловаться» о Русской земле, о ее тружениках, прекратить междоусобные распри и войны. Автор показал идеальный образ князя и хотел, чтобы такими стали его сыновья. Он наказывал своим детям учиться, как учился их дед Всеволод, усвоивший пять языков (латинский, греческий, немецкий, венгерский, половецкий). Да и сам он легко ориентировался в современной литературе. Любопытна судьба «Поучения», известного сейчас в единственном списке - в Лаврентьевской летописи, - пергаментном, написанном в 1377 году. «Поучение» Мономаха поставлено не на место, врывается в связное повествование «Повести временных лет», между рассуждением о происхождении половцев и рассказом о беседе летописца с новгородцем Гюрятой Роговичем. В других летописях текст, раздвоенный «Поучением», читается сплошняком. Памятник этот открыл в конце XVIII века А. Н. Мусин-Пушкин. С тех пор высказано множество догадок, объясняющих странное расположение «Поучения». Исследователь Приселков пришел к выводу, что раньше летопись начиналась с «Поучения», а потом «какой-то читатель этой ветхой книги, до того как Лаврентий приступил к ее копировке, заметив, что некоторые листы из оторвавшихся от книги листов уже утрачены, желая сберечь от дальнейшей утраты уцелевшие листы, вложил их в случайно открытое место книги. Лаврентий только копировал книгу: он так и переписал текст, как лежали в книге листы». Лаврентьевская летопись хранилась в библиотеке Владимирского монастыря... Неизменно нравились в ту пору произведения о всевозможных путешествиях. О подобной литературе потомки впервые узнали по «Хождению Даниила», которое выделялось и своими художественными достоинствами. Иегумен Даниил провел два года в Иерусалиме и Палестине в самом начале XII века. Этот наблюдательный и способный человек запечатлел не только «святые места». Он четко и выпукло показывает быт жителей, хозяйство страны, отмечает плодородие земель, где «жито добро рождается», размышляет о скотоводстве и рыболовстве, не проходит мимо поразившей его природы. Даниил хорошо образован, внимателен к культуре других пародов, обладает чувством собственного достоинства, закален физически - он «борзо» поднимается в гору, плавает в быстрой реке, ныряет на глубину четыре сажени (8 метров). Примечательно, что, находясь на чужбине, Даниил постоянно чувствовал себя представителем всей Русской земли, а не одного княжества. Важно и то, что автор писал «не хитро, но просто», то есть языком, близким к разговорному. Все это привлекало внимание читателей на протяжении нескольких столетий. «Хождение» послужило образцом для многих наших путешественников, в том числе и для знаменитого Афанасия Никитина... Ну и, конечно же, вершиной культуры тех времен является «Слово о полку Игореве», которое В. Г. Белинский назвал «благоуханным цветком русской поэзии» и которое заключало в себе великую патриотическую идею - призыв к единению Руси перед монгольским нашествием. ...Всего два с половиной века отделяют «Слово о полку Игореве» от восьми букв на глиняном кувшине, найденном при раскопке гнездовского кургана. И за этот период была создана целая литература, приобретшая своих читателей и ценителей. Естественно, что лучшие образцы хранились в Киевской Софии; к сожалению, из ее фондов почти ничего не осталось. И все же (это подлинное чудо!), преодолев девять с лишним столетий, до нас дошли две книги. Вот они.

«Изборник» Святослава 1073 года. Это вторая по древности точно датированная рукопись, оригиналом для которой, как говорилось выше, послужил перевод с греческого для болгарского царя Симеона. Огромная ее популярность на Руси объясняется энциклопедичностью. В «Изборнике» помещены статьи (а всего их более четырехсот) не только богословские и церковно-канонические, но и по астрономии и философии, математике и физике, зоологии и ботанике, грамматике и поэтике, истории и этике. Это книга большого формата, богато иллюстрированная многокрасочными миниатюрами. В их числе и миниатюра, изображающая князя Святослава Ярославича в окружении семьи, - первый светский портрет, насколько мы можем судить. Открывается «Изборник» предисловием «От составителя», как сказали бы сейчас. В нем, в частности, говорится: «Великий в князьях князь Святослав - державный владыка, желая объявить скрытый в глубине многотрудных этих книг смысл, повелел мне, несведущему в мудрости, перемену сделать речей, соблюдая тождество смысла». Что ж, существенное указание по практике перевода. Есть в конце текста приписка, из которой явствует, что «Изборник» написал «Иоанн диак». И что представляет интерес для нашего повествования, рукопись включала цензурное ограничение, введенное церковью, - индекс: список «истинных» и «ложных» книг. По мнению автора, истинные «добры суть и лепотны». Среди запрещенных - апокрифические книги, отреченные сочинения, легенды, предания народного суеверия. Список примечателен тем, что знакомит с тогдашним кругом чтения, представляет собой как бы библиографический материал.

Вторая книга из княжеской библиотеки - «Изборник» 1076 года, тоже энциклопедического характера. Она небольшого формата и почти без иллюстраций. Основное место занимают поучения о том, какими правилами должен руководствоваться человек в жизни. Причем сборник составлен на основе книжных богатств Киевской Софии; на это прямо указывается - «избрано из многих книг княжьих». Значит, по приведенным фрагментам, ссылкам на источники мы можем судить хотя бы о части фонда. Однако «грешный Иоанн» не просто копировал отрывки для чтения из «отцов церкви», а подвергал их обработке. Кроме того, там содержатся и оригинальные произведения - например, первая статья «Слово о почитании книжном». Русский филолог А. X. Востоков считал, что она «особенно любопытна, как выражение новопросвещенного славянина». Вот начало статьи: «Добро есть, братие, почитание книжное... Красота воину оружие и кораблю ветрила, так и праведнику почитание книжное». Здесь дан один из древнейших советов по приемам чтения, чтобы наилучшим образом осмысливать написанное: «Когда читаешь книгу, не тщись торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о чем говорит книга и словеса те, и трижды возвращайся к одной главе». Польза чтения подкрепляется примерами. Отцы церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст, а также славянский просветитель Кирилл потому «на добрые дела подвигнулись», что «измлада прилежали к святым книгам». По мнению академика М. Н. Тихомирова, в подтексте этих рассуждений - мысль о том, что высокие качества личности не «спускаются с неба» в готовом виде, а представляют собой результат постоянных усилий человека. Ученые установили, что «Изборник» 1076 года оказал заметное влияние на «Поучение» Владимира Мономаха, и делают из этого вывод: он находился в княжеской библиотеке до начала XII века. Последующий путь его проследить трудно. В свое время советский популяризатор М. Ильин сравнивал каждую дошедшую до нас из далекого прошлого книгу с бумажным корабликом, переплывшим бурное море истории. Удивительно точный образ! Сохранить библиотеку было действительно очень сложно. Вполне вероятно предположить, что Софийский собор насчитывал ряд библиотек; одни гибли, а на их месте возникали новые. В 1169 году, например, Мстислав, сын Андрея Боголюбского, взяв Киев, три дня грабил собор и вывез его сокровища. В 1203 году Софию опустошили половцы в союзе с русскими князьями, и опять пострадал книжный фонд... 6 декабря 1240 года город разорили монголы. Дальнейшая судьба библиотеки неизвестна. Никаких следов ее не найдено. Но, с другой стороны, нет ни одного упоминания о ее уничтожении. Поэтому возможно, что она и по сей день остается в подземельях собора. А между тем, несмотря на несколько косвенных подтверждений ее существования, до сих пор не было проведено ни одного систематического исследования. В начале нашего века возле северо-западного угла собора осела почва и показалась галерея, выложенная из камня. В провал спустились несколько любопытных, но вскоре вернулись обратно. На другой день провал засыпали. В 1915 году известный русский спелеолог И. Я. Стеллецкий, долгое время занимавшийся поисками библиотеки Ивана Грозного, обратил внимание на подземный ход, который вел под собор. Однако землевладелец, на чьей территории ход начинался, запретил производить раскопки. В 1925 году профессор В. Г. Ляскоронский обнаружил около собора огромный погреб, где было найдено много древних вещей. По-видимому, с остальными подземельями погреб не сообщался... Софийская библиотека была не единственная в Киеве. Обширное собрание книг - русских и греческих - принадлежало Киево-Печерскому монастырю. Многое принесли и оставили мастера, расписывавшие соборную церковь. Книги находились на полатях, на хорах церкви, интенсивно «тиражировались». Обо всем этом рассказал академик Б. Д. Греков. Братия «должна была являться в определенные часы для чтения книг. Часть братии занималась списыванием книг. При Феодосии в Печерском монастыре был монах Иларион, «хитрый писать книги». Никон переплетал их. А в углу его стола обычно по вечерам пристраивался сам Феодосии и прял нити, необходимые для переплета. Некоторые из братии имели собственные библиотеки. Ученик Феодосия Григорий не имел ничего своего, но не мог удержаться от приобретения книг. У него их стали воровать. Чтобы не вводить воров в искушение, он часть своих книг подарил «властелину града», а другую продал; вырученные деньги роздал пищим. Но тяга к книге не прошла. Он снова стал собирать библиотеку. Монах Никита, будучи в монастыре, наизусть выучил Ветхий завет. Дамиан не спал ночи и читал книги. Феодосии поощрял «почитание книжное». Книги накоплялись и тщательно хранились. Для литературных работ, выходивших из этого монастыря, они, конечно, были необходимы». Знаменитый «Патерик Печерский» повествует о том, что «блаженный и благоверный князь Святоша, именем Николай, сын Давидов, внук Святославль» в 1106 году постригся в монахи и поселился в одной из деревянных келий Киево-Печерской лавры, куда перевез из княжеских хором обширную книжную коллекцию. Коллекция, видимо, и вправду была внушительной, если еще в 20-е годы XIII столетия «Патерик» отмечал, что «суть же и книгы его многые и доныне». Игумен Феодосии ввел у себя устав греческого Студийского монастыря. Отдельный параграф «повелевал» иметь в обители библиотеки, для охраны выделять специального монаха, который в соответствии с монастырскими правилами выдавал бы книги для чтения. «Должно знать, что в те дни, в которые мы свободны от телесных дел, ударяет кпигохранитель в дерево (било, подвешенная доска) однажды и собирается братия в книгохранительную палату и берет каждый книгу и читает до вечера. Перед клепанием же к светильничному, ударяет опять однажды книжный приставник и все приходят и возвращают книги по записи. Кто же умедлит возвратить книгу, да подвергнется епитимий». Заметим, что со Студийского устава скопирована инструкция библиотекарю Троице-Сергиева монастыря.

...Киево-Печерская лавра особенно прославлена тем, что там работал первый историк восточных славян - Нестор, автор «Повести временных лет». Правда, это произведение чуть было не «затерялось» в многочисленных летописях, а имя его создателя чуть было не кануло в Лету. Однако исследователям - пальма первенства принадлежит Татищеву, Карамзину, Шахматову - удалось возродить «Повесть временных лет», очистить ее от наслоений, редакторских исправлений и искажений. Была определена и выдающаяся роль Нестора. Что мы знаем о его жизни? Предполагают, что родился Нестор в зажиточной семье, получил хорошее по тому времени образование, с любовью относился к «книжному учению». Позже оп скажет, что из книг мы «мудрость обретаем». В библиотеке монастыря сохранилось описание его портрета: «Нестор-летописец подобием сед, брада не раздвоилась, на плечах клобук, в правой руке перо, а в левой - четки...» Достоверно известно, что семнадцатилетним юношей пришел он в Киево-Печерский монастырь, который был одним из крупнейших культурных центров Древней Руси и в котором иноки занимались не только перепиской книг, но и составлением житий русских святых, вели летопись. На образованность молодого монаха, на его литературные способности скоро обратили внимание. Ему, владевшему к тому же иностранными языками, поручили написать «Чтение о князьях Борисе и Глебе», а затем «Житие Феодосия Печерского». Уже этими произведениями Нестор снискал признание. А потом ему доверили летописный свод. Приступая к делу - «Так начнем повесть сию» - Нестор привел довольно длинное название, в котором четко определил свою основную задачу: выяснить вопрос о происхождении русского народа и русского государства. Дословно это звучит так: «Се повесть временных лет, черноризца Федосьева монастыря, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля». «Повесть временных лет» Нестор создавал не на пустом месте, а изучив и переработав труды своих предшественников-летописцев, в том числе Никона Великого. Заслуга его, по словам Д. С. Лихачева, в том, что «Нестор связал русскую историю с мировой, придал ей центральное значение в истории европейских стран. Показать Русскую землю в ряду других держав мира, доказать, что русский народ не без роду и племени, что он имеет свою историю, которой вправе гордиться, - такова замечательная по своему времени цель, которую поставил себе составитель повести. «Повесть временных лет» должна была напомнить князьям о славе и величии родины, о мудрой политике их предшественников и об исконном единстве Русской земли. Задача эта выполнена летописцем с необыкновенным тактом и художественным чутьем. Широта замысла сообщила спокойствие и неторопливость рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям, художественное единство и монументальность всему произведению в целом».

В «Повесть» включены также географические и этнографические сведения, отрывки из песен и былин, сказаний и легенд. Одну из них поэтически воспроизвел А. С. Пушкин. Это замечательная «Песнь о вещем Олеге». Легенда помещена в летописи под 912 годом, начинается она словами: «И жил Олег, княжа в Киеве, мир имел со всеми странами. И пришла осень, и вспомнил Олег коня своего, которого когда-то поставил кормить, решив никогда на него не садиться. Ибо когда-то спрашивал он волхвов и кудесников: «От чего мне умереть?» И сказал ему один кудесник: «Князь! Коня любишь и ездишь на нем, - от него тебе и умереть!» Ученый прошлого века К. П. Бестужев-Рюмин определил «Повесть» как архив, «в котором хранятся следы погибших для пас произведений первоначальной литературы». Осведомленность Нестора, его ссылка на многочисленные источники позволяют думать, что многие из этих источников находились в би |